Полная версия:

Учебник по «Русской Оздоровительной Системе» на основе адаптивной физкультуры. Специализация: тренер-преподаватель

Экологичность

Всё увязано в единую систему выполнения упражнений сверху вниз по телу. Хотя система позволяет заниматься телом в любой последовательности (ноги, потом руки и т.д.), за основу взят опробованный годами метод: сверху вниз. Т.е. после разминки: шейный отдел позвоночника, потом грудной и т. д. (вплоть до марлезонского балета)

Экологичность очень широкое понятие. Для системы РОС это:

– Простота упражнений. Т.е. все упражнения строятся таким образом, чтобы выполнить мог каждый и стар, и млад без специальной физической подготовки.

– Для занятий не нужно специального оборудования. Только желание занимающихся.

– Каждое упражнение основано на личных ощущениях занимающихся, что даёт им возможность самостоятельного контроля качества выполнения упражнений и количества нагрузки в данный момент времени.

Подобный самоконтроль позволяет расширить возрастные границы занимающихся. Практика показала, что положительного эффекта достигают люди в возрасте от 4-х лет и даже далеко за 80 лет.

Большой лечебный эффект достигается за счёт подключения процесса самоконтроля при дозировке болевых ощущений, которые могут возникать как в процессе выполнения упражнений, так и на следующий день. По мере восстановления органов, болевые ощущения уменьшаются и, постепенно контролируя личные ощущения и увеличивая нагрузку, можно полностью восстановить работоспособность всего организма.

При таком подходе к физическим упражнениям, мнение тренера остаётся только РЕКОМЕНДАЦИЕЙ к действию.

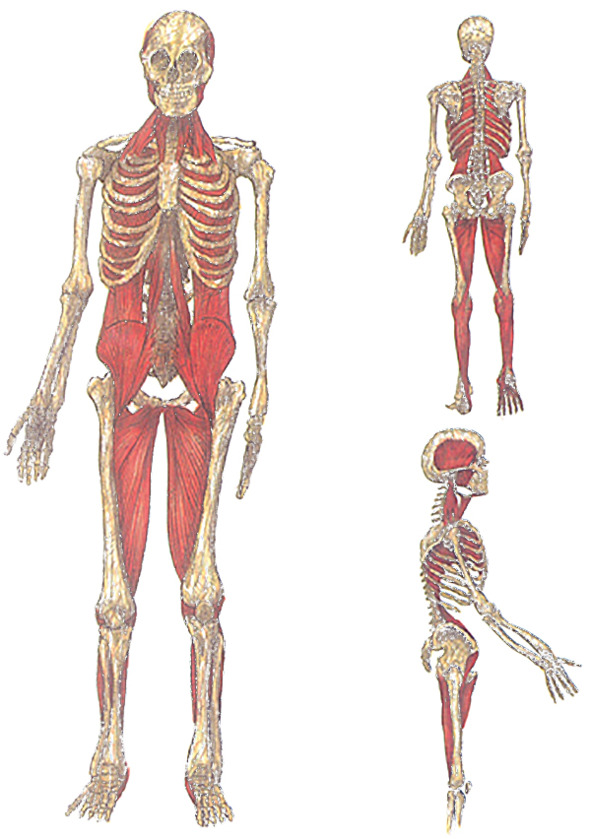

Для полного понимания движения и составления безопасных упражнений обратимся к биомеханике и Анатомическим поездам Майерса.

Основные мышцы, участвующие в движении:

Стабилизаторы – мышцы, которые работая в статическом режиме стабилизируют сегменты тела (например, лопатку относительно позвоночника).

Агонисты – мышцы, которые сокращая свою длину, выполняют основную роль в движении.

Синергисты – мышцы, которые помогают агонистам выполнять свои функции.

Антагонисты – мышцы которые при сокращении агонистов растягиваются.

Основные режимы работы мышц:

Преодолевающий (динамический, концентрический) режим – это такое движение, при котором длина мышцы уменьшается (сокращается);

Уступающий (эксцентрический) режим – это движение, при котором длина мышц увеличивается;

Изометрический (или статический) режим – это напряжение, при котором длина мышцы не меняется;

Изотонический режим – длина мышц меняется и напряжение остается.

Чтобы движение осуществлялось без помех, мышцы агонисты через нервную систему отключают динамическую работу мышц антагонистов. Например, при разгибании руки, трицепс на верхнем блоке сокращается, а бицепс расслабляется и растягивается.

Силы, действующие на кости и мышцы:

Внешние силы – это тренажеры, отягощения в виде свободных весов и блочных устройств.

Внутренние активные силы – это собственное сокращение мышц в преодолевающем, уступающем, изотоническом и прочих режимах.

Внутренние пассивные силы – это сила сопротивления соединительных тканей организма, т.е. сила упругости мышц, фасций, сухожилий, кожи.

Движения человека обеспечивается его чрезвычайно сложным строением: 206 костей – 17- парных, 36 непарных, 639 скелетных мышц, около 230 суставов.

Внутренние активные силы используют энергию АТФ. Внешние силы в тренажерах и свободных весах работают за счет гравитации, посредством давления воздуха, гидравлики и за счет собственного веса тела, который тоже относится к внешней силе.

Предложенная методика предлагает все эти силы задействовать в движении, сделать их активными. Чтобы добиться этого, используем биомеханику тела и анатомические поезда Майерса

Биомеханика помогает изучать в теле человека те особенности строения, которые могут быть использованы для совершенствования движений. Согласно современному представлению о технике движений (анализе), сформулированным В. Н. Селуяновым в 1995 году, Биомеханизм – это модель части или всего опорно-двигательного аппарата, обеспечивающая достижение цели двигательного действия за счет преобразования одного вида энергии в другой. Его элементы – мышцы, суставы, кости.

Биомеханическая система состоит из биомеханических пар и цепей – подвижно соединенных частей тела.

Биокинематическая пара – это соединение двух костных звеньев, подвижность которого определяются строением и управляющим воздействием мышц.

Биокинематическая цепь – это соединение ряда кинематических пар, которое может быть последовательное незамкнутое (разветвленное), либо замкнутое.

В незамкнутой цепи возможны изолированные движения в каждом суставе, так как в незамкнутых цепях есть конечное свободное звено, входящее в одну пару. В замкнутой цепи в движение одновременно вовлекаются все соединения и каждое звено цепи входит в две пары.

Если свободное конечное звено получит связь (замкнется «на себя» или «на опору»), тогда незамкнутая цепь может стать замкнутой.

Степени свободы и связи в биокинематических цепях

Степень свободы – возможность выполнить движение в каком-либо направлении.

Степень связи – невозможность выполнить движение в каком-либо направлении.

Различают связи:

геометрические – постоянные препятствия (например, костные ограничения)

кинематические – ограничение скорости (например, мышцей-антагонистом).

Связи уменьшают степень свободы движения. Фиксация одной точки тела лишает его возможности линейных перемещений вдоль осей координат, закрепление двух точек делает возможным только вращение тела вокруг продольной оси.

Неполносвязный механизм обусловливает неопределенность движений, множество возможностей движений.

Полносвязный механизм обеспечивается управляющим воздействием мышц, которые создают дополнительные связи и оставляют для движения только одну степень свободы.

Биокинематические цепи – это системно связанная совокупность биокинематических пар. Кинематическая цепь, в которой конечное звено свободно, называют незамкнутой, а цепь, в которой нет свободного звена, – замкнутой.

В любом соединении незамкнутой цепи возможны изолированные движения. Если не учитывать взаимодействия мышц, они геометрически независимы от движений в других соединениях.

В замкнутой или замкнувшейся цепи одиночное изолированное движение невозможно, суставные углы и скорости их изменения

Звенья тела как рычаги и маятники

Кости – это твердые негибкие звенья, которые составляют основу биокинематической цепи.

Звенья тела, подвижно соединенные в суставах, – это костные рычаги, которые под действием приложенных сил могут сохранять или изменять свое положение. Силы, действующие на рычаг можно объединить в две группы.

Силы, лежащие в плоскости оси рычага, которые не влияют на вращение вокруг этой оси.

Силы, лежащие в плоскости перпендикулярной к оси рычага, которые могут рассматриваться как силы движущие силы и как силы сопротивления (тормозящие).

Каждый рычаг имеет следующие элементы:

точку опоры О – точки приложения сил;

плечи рычага L – расстояния от точки опоры до точек приложения сил;

плечи сил d – расстояния от точки опоры до линии действия сил (перпендикуляры, проведённые из точки опоры к линиям действия сил).

Fн – нормальная составляющая силы F, которая перпендикулярна к направлению движения рычага в данной точке.

Fт – тангенциальная составляющая силы F, расположенная по касательной к направлению движения рычага в данной точке.

Рычаги в биокинематических цепях

Мерой действия силы на рычаг служит ее место приложения относительно точки опоры: M= Fd.

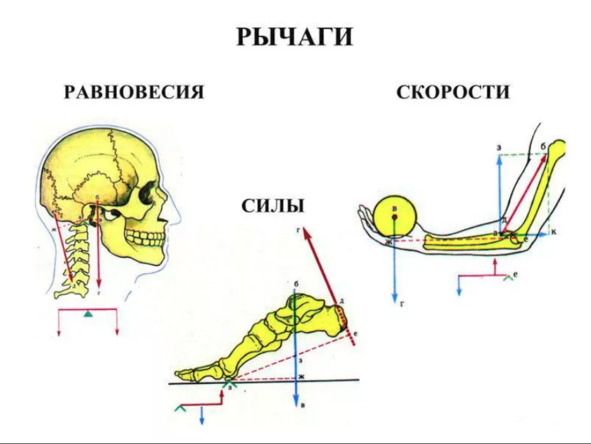

По характеру расположения оси вращения, точек приложения равнодействующей движущих сил (F) и сил сопротивления (P), различают три вида костных рычагов:

1 – рычаг первого рода (двуплечий);

2 – рычаг второго рода (одноплечий), рычаг силы;

3 – рычаг третьего рода (одноплечий), рычаг скорости.

В теле человека почти все рычаги третьего рода. Исключением являются голова, таз в положении основной стойки и стопа – это костные рычаги первого рода.

Результат тяги мышц в биокинематической цепи

В естественных условиях в биокинематических цепях действия мышц никогда не бывают изолированными. Мышцы двигаются группами, взаимодействуют внутри групп и между группами.

Различают рабочие тяги мышц и опорные.

рабочие тяги – мышцы, обеспечивающие активное движение рабочих звеньев;

опорные тяги – обеспечивают сохранение позы, создание опоры для мышц, выполняющих динамическую работу.

При выполнении статической работы длительное время, организм использует двигательные переключения, или поддержание позы осуществляется в «колебательном» режиме.

По направлению действия различают следующие функциональные группы мышц:

синергисты (совместно действующие);

антагонисты (действующие противоположно).

Согласованность их действий превращает неодноосный сустав в полносвязный биодинамический механизм с определенным направлением движения и скоростью звена.

Синергизм и антагонизм в работе мышц относительны. Ускоряющее действие мышц синергистов против сил упругости возрастает, а против сил инерции – уменьшается. Распределение усилий в группе мышц отдельно взятого сустава по ходу движения меняется. Практически невозможна точная дозировка силы тяги каждой мышцы, скорости изменения усилия, времени начала и окончания активности каждой мышцы.

Для изучения опорно-двигательного аппарата человека рассматривают строение этой системы и ее свойства.

С позиции биомеханики опорно-двигательный аппарат – это управляемые биокинематические цепи (звенья и их соединения), которые оснащены группами мышц.

Строение биомеханической системы

Строение биомеханической системы имеет переменный характер. Переменной величиной является число движущихся звеньев, степень свободы движения, состав мышечных групп и их взаимодействие.

Звенья биокинематических цепей

Опорно-двигательный аппарат имеет биокинематические цепи, состоящие из подвижно соединенных звеньев.

Звенья бывают:

твердые – кости;

упругие – мышцы;

гибкие – связки, сами мышцы и их сухожилия.

Звенья отличаются своей длиной и формой (составные рычаги и маятники) и их переменным составом

Изменить число движущихся звеньев в цепи можно посредством блокады (фиксирования суставов) и снятием тяги мышц (освобождения суставов) При этом биокинематическая цепь может предстать как одно звено или наоборот – сохранять движение в одном или во всех частях сочленений.

Расстояние от проксимального сочленения до конца открытой цепи по прямой при ее разгибании-сгибании изменяется. Поэтому маятники, которые имеют много звеньев, имеют переменную длину. Это изменяет момент инерции и влияет на величину инертного сопротивления.

Связывая между собой концевые звенья, биокинематические цепи замыкаются геометрически и при этом изменяют свои свойства по передаче усилий и возможности управления. При этом возникают составные рычаги со сложной передачей тяг многосуставных мышц. Все звенья биокинематической цепи, изменяя степень и характер своего участия в движениях, обеспечивают многообразные возможные формы движения.

Механизмы соединений

Способы соединений звеньев в биомеханических цепях и неодноосных сочленениях позволяют определять необходимое движение благодаря образованию биодинамически полносвязного механизма.

Биодинамически полносвязный механизм (биомеханизм) определяется выключением лишних в данном движении степеней свободы. Требуемое направление движений звеньев в биокинематических цепях и регулирование их скоростей обеспечивают тяги групп мышц. Кроме этого, мышцы ограничивают размах движений, затормаживая звенья раньше, чем наступает костно-суставно-связочное пассивное ограничение.

В ряде суставов направление движения, скорость звеньев и размах движений взаимосвязаны благодаря совместному действию многосуставных мышц.

Мышечные синергии

Мышечные синергии – согласованные тяги групп мышц переменного действия, управляющие группой звеньев. Мышечные синергии складываются из мышечных тяг в биокинематических цепях.

В сложных установившихся движениях совместное действие мышц стабильно настолько, что они представляют собой весьма постоянные устойчивые объединения («двигательные ансамбли», по А. А. Ухтомскому).

Этим обеспечивается управление каждым звеном во всем биомеханизме в соответствии с решаемой двигательной задачей. Из множества возможных движений выделялись лишь немногие, но наиболее целесообразные. Определяющую роль в этом процессе играют мышечные синергии, которые управляются нервной системой и находятся под её контролем.

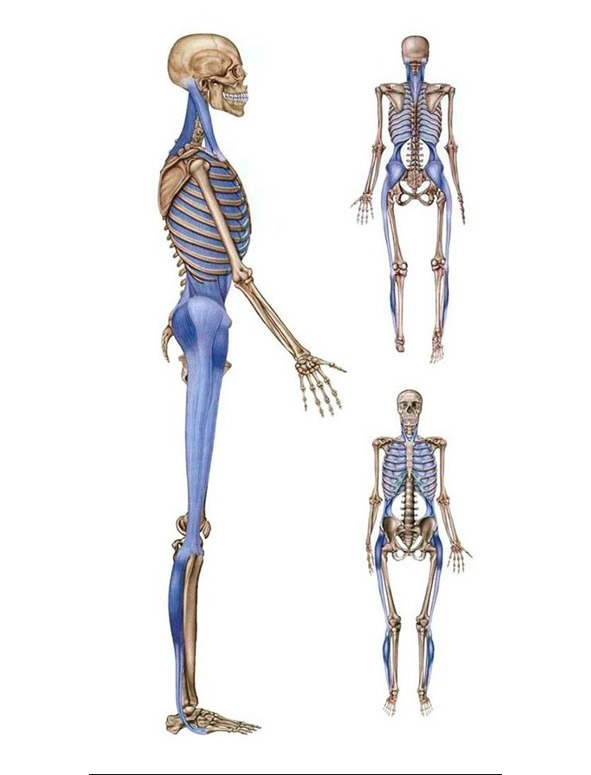

Анатомические поезда Майерса

Для более образного восприятия, представьте, что каждая отдельная мышца тела завернута в «пакетик» под названием фасция, а группы мышцы запакованы в более крупные пакеты. А теперь представьте длинный продольный рукав с множеством карманов, в которых закреплены мышцы. Этот пакет прикрепляется к скелету человека (например, к пятке или к костям пальцев). Эти длинные фасциально-мышечные пакеты, которые повторяют векторы движения, Томас Майерс назвал анатомическими поездами. На пути поездов могут возникать препятствия, прерывающие связи. Они бывают в виде блоков, спаек или зажимов и влияют на движение по всей линии. Именно по этой причине боль в шее часто связана с плоскостопием или нерастянутыми подколенными сухожилиями. Эффективная коррекция мышечных блоков и нарушений осанки, сегодня немыслимы без знания линий этих поездов.

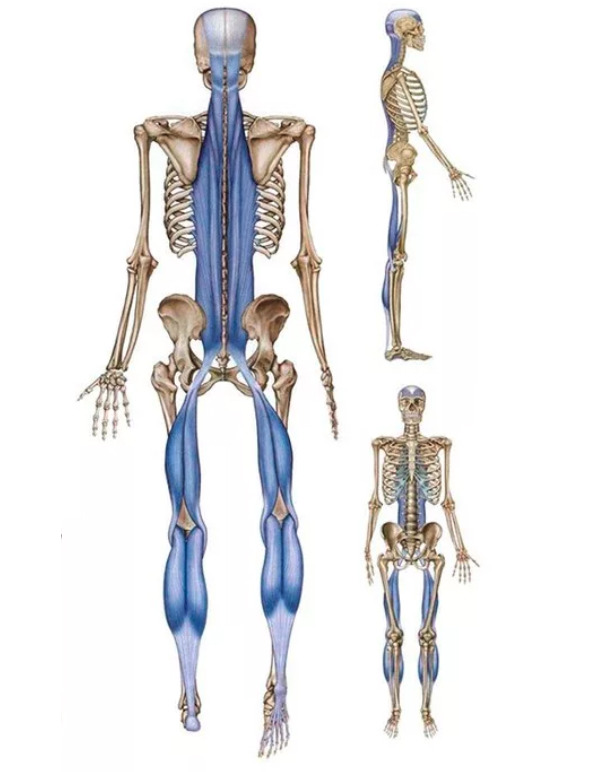

Задняя поверхностная линия

Если вы чувствуете боль, скованность в спине или шее; вам трудно дотянуться до пальцев ног, выполняя растяжку в наклоне вперед, то можно предположить, что проблема находится на пути Задней Поверхностной Линии (ЗПЛ).Путь первого анатомического поезда проходит по всей задней поверхности тела вверх от пальцев ног и, огибая голову, останавливается у бровей. Его основная функция – поддерживать тело в вертикальном положении в далёком эволюционном прошлом позволил человеку подняться на двух ногах.

Ход поверхностной задней линии: подошвенная фасция и короткие сгибатели пальцев ног; подошвенная поверхность фаланг пальцев ног; пяточный бугор; ахиллово сухожилие/икроножная мышца; мыщелки бедренной кости; подколенные мышцы; крестцово-бугорная связка; седалищный бугор; крестцово-поясничная фасция; крестец; поясничная часть мышцы, выпрямляющей позвоночник; сухожильный шлем; затылочный бугор; надбровные дуги.

Каждый меридиан состоит из мышц, соединительной ткани (связки, фасции и сухожилия) и костных станций – мест где они прикрепляются к скелету.Наиболее частые нарушения, связанные с зажимами на задней поверхностной линии:Гиперразгибание коленей;Усиление поясничного лордоза;Укорочение подколенных мышц;Переразгибание шейного отдела.

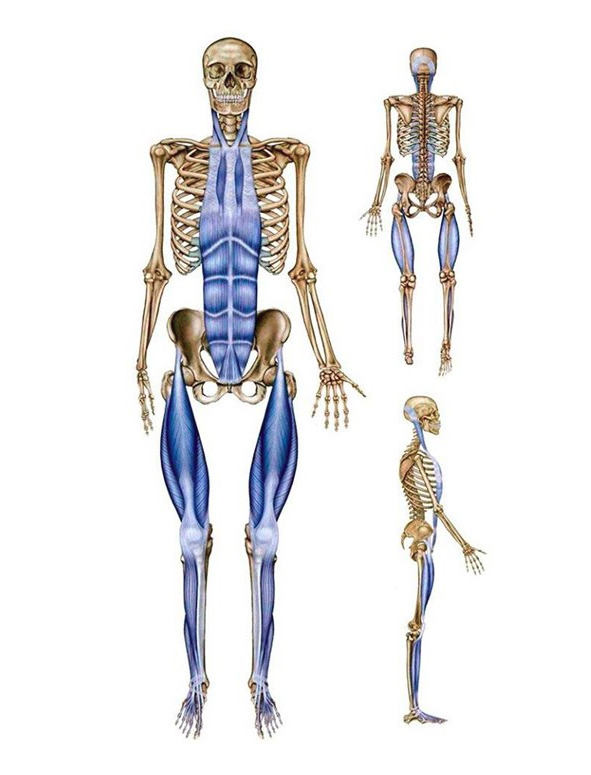

Передняя поверхностная линия

Нарушения на передней поверхностной линия являются причиной осанки головой вперед.Поверхностная фронтальная линия (ПФЛ) – это фасциально-мышечная структура, которая вытягивается двумя отсеками по передней поверхности тела: от верхушки пальцев ног до тазобедренного сустава и далее – от лобковой кости до черепа.

Анатомические меридианы можно рассматривать с трех позиций:– как линию;– как плоскость;– как рельефный объем.Как линия:Первый отсек ПФЛ как железнодорожное полотно проходит от станции к станции (точкам прикрепления):тыльная поверхность фаланг пальцев ног;большеберцовая бугристость;надколенник;передне-верхняя подвздошная ость тазовой кости.Второй отсек:берет начало на лобковой кости;затем 5 и 6 ребро (линия бюстгальтера);грудина;и, наконец, сосцевидный отросток за ухом.Если представить, что каждая эта точка приблизилась к другой, то у тела человека возникнет наклон вперед, пальцы ног выпрямятся и могут даже подняться вверх, а подбородок опустится вниз.

Как плоскость

Меридиан ПФЛ можно представить, как пищевую пленку, натянутую по передней поверхности тела человека.

Как рельефный объем

Объемное понимание даст восприятие линии, как соединенного пучка мышц, идущих вверх или вниз под единой фасцией и закрепляющихся в определенных точках:

четырехглавая мышца голени;

передний икроножный блок из передней большеберцовой и длинного разгибателя пальцев;

прямая мышца живота в сопровождении листков поверхностной фасции живота;

грудинная фасции;

грудино-ключично-сосцевидная мышца и ее фасция, протягивающаяся вверх до сосцевидного отростка височной кости.

Советы для Читающих по телу

1. Своды стопы опущены, стопа пронирована. Вес тела перемещен на внутренний край стопы, а колени стремятся друг к другу. При опущенных сводах стопы и при наклоне стопы внутрь, можно стимулировать глубокую часть передней большеберцовой кости/мышцы. Это может вернуть мышце способность поддерживать свод (особенно в сочетании с упражнениями, стельками и лечением положением).

2. Голеностопные суставы находятся в состоянии избыточного тыльного сгибания. В норме голени должны стоять перпендикулярно стопе. Если голени наклонены вперед, то передняя большеберцовая и длинный сгибатель пальцев укорочены или зажаты сухожилиями под фасцией голени.

3. Переразгибание коленей. В проблеме перерастянутых коленей виновата не одна ПФЛ. Ее роль может обозначить как тугая и сокращенная четырехглавая бедра, так и широкая промежуточная мышца бедра. Дотянуться до нее возможно через прямую мышцу бедра.

4. Таз расположен впереди от стоп. Если вертикальная линия, проведённая вниз от большого вертела, проходит не через лодыжку, а спереди, значит таз смещен вперед. Существует взаимосвязь между таким положением таза и тревожностью. Скорректировав правильное положение таза, можно помочь человеку заново найти не только телесный, но и внутренний баланс – «Начать уверенно стоять на ногах».

5. Таз наклонен вперед. Если лобковая кость уходит вниз, а поясничный прогиб усилен, то здесь мы имеем дело с мышцами кора. Пока не удастся расслабить поясничный комплекс – приводящие, подвздошную, гребенчатую и саму поясничную мышцы, большого эффекта не будет, даже если воздействовать на ПФЛ.

6. Живот укорочен, а грудь провалена. Сокращение ПФЛ часто сочетается с глубокой натянутой фронтальной линией. Можно поработать с реберной дугой, поперечной мышцей живота и пупком.

7. Поверхностное дыхание. Человек во время опасности интуитивно задерживает дыхание. В этом случае освобождение передней поверхности грудины и мест соединений с ребрами с грудинной фасцией может хорошо помочь и иногда даже вызывает эмоциональную реакцию.

8. Голова наклонена вперед. Это очень часто встречающийся эффект. Определять его лучше в профиль – центр головы и центр тяжести смещен при этом вперед от грудной клетки. Следствием могут быть головные боли, боли в спине и шее, напряжение глаз. Помочь может освобождение задней поверхностной фасции шеи и удлинение ГКС. Также обязательно сознательно удерживать голову на месте.

9. Ограничены повороты головы. В норме голова поворачивается на 90 градусов. хороший эффект даст воздействие на всю ПФЛ.

Анатомические поезда: глубокая фронтальная линия (передняя)

Расположена глубоко и участвует в удержании внутренних органов, а также стабилизирует ноги, поддерживает свод стопы, помогает пояснице спереди, определяет состояние малого таза и брюшной полости, балансирует голову и шею, стабилизирует грудную клетку при дыхании.

Ход линии: Начинается от костей предплюсны и подошвенных поверхностей пальцев стоп; передняя большеберцовая мышца; межкостная мембрана капсула коленного сустава; щель между большой приводящей мышцей и бедренной костью; межмышечная перегородка; бедренный треугольник; поясничная мышца; передняя продольная связка; диафрагма; перикард (оболочка сердца); средостенье – это самое глубокое пространство грудной клетке, где лежит сердце; париетальная плевра (оболочка легких); предпозвоночная фасция; лестничные мышцы; череп.

Взаимосвязь между глубокой фронтальной линией и дыханием

Слабое дыхание приводит к недостаточному поступлению кислорода, «тревожному» учащенному дыханию, головной боли, дыхательному «защелачиванию крови», хронической усталости и прочим симптомам. Поверхностное дыхание наносит свои удары, главным образом, по четырем точкам этой линии – задняя большеберцовая, поясничная, диафрагма, лестничные мышцы. Нарушение подвижности грудного отдела позвоночника искривляет осанку головой вперед, переносит нагрузку на вспомогательные дыхательные органы – лестничные мышцы, грудино-ключично-сосцевидную мышцу, верхнюю часть трапеции. Механизм движения лопатки/плеча искажается, в мышце усиливается напряжение, выпрямляется позвоночник и ослабляется тазовое дно. Результатом является нестабильность поясничного отдела.

Если диафрагма плохо работает, человек начинает дышать верхним отделом грудной клетки, особенно лестничными мышцами, в них появляются болевые триггерные точки, становятся болезненными наклоны головы, зажимается шейно-плечевое нервное сплетение, линия плеча поднимается, возникают боли в лопатке, руке. Диафрагма полностью не опускается, это приводит к гипертонусу мышцы, выпрямляющей спину и усилению поясничного прогиба.

Нижний перекрестный синдром

Гиперлордоз, наклон таза вперед и напряжение в пояснице составляют нижний перекрестный синдром. Это подразумевает невозможность диафрагмального дыхания, гипертонус сгибателей бедра и ослабленные ягодичные мышцы (выключенные). Диафрагма, поясничная мышца и квадратная мышца поясницы фасциально соединены в области поясницы. Зажатая диафрагма приводит к нарушению функционирования поясничной и квадратной мышцы и как следствие – болям в пояснице. Усиленный поясничный прогиб (гиперлордоз) и наклон таза вперед приводят к чрезмерному весу на наружном крае стопы. Передняя большеберцовая мышца при чрезмерном давлении (гиперпронации), не удерживает свод стопы и не справляется с её супинацией. Осложнением является воспаление подошвенной фасции – пяточная шпора.

Латеральная линия начинается у второго миофасциального меридиана

Ситуация с бедрами, когда одно бедро выше другого, боли в пояснице и лопатке, сколиоз и трудности с боковыми наклонами – это симптомы нарушений в области латеральной линии.

Латеральная (боковая) линия проходит по обеим сторонам тела: начинается с внутренней стороны середины стопы, проходит через низ и выходит с наружной стороны стопы, потом поднимается наверх по наружной поверхности голени и бедра и завершается двойным зигзагом от тела к уху.

Латеральная линия уравновешивает переднюю и заднюю половины тела.

Для движения она выполняет следующие функция: боковой наклон, отведение бедра и поворот стопы кнаружи, управляет ограничением сустава при вращении и наклонах.

Ход латеральной линии: Основание первой и пятой плюсневых костей; малоберцовые мышцы (наружная поверхность голени); головка малоберцовой кости; передняя связка головки малоберцовой кости; латеральный мыщелок малоберцовой кости; подвздошно-большеберцовый тракт (мышцы, отводящие бедро); мышца, напрягающая широкую фасцию бедра; большая ягодичная мышца; подвздошный гребень тазовой кости; боковые мышцы живота; переход на другую сторону; ребра; межреберные мышцы; первое и второе ребро; лестничные мышцы; грудино-ключично-сосцевидная мышца; затылочный бугор; сосцевидный отросток височной кисти (прямо за ухом).

Самые частые нарушения по латеральной линии это:

Поворот стоп внутрь (косолапость) или наружу;

Плоскостопие;

Ограничение движений в голеностопном суставе (чаще тыльном сгибании – стопа на себя);

Сдавливание поясницы;

Боль и ограничение движений в области лопатки из-за осанки головой вперед (гиперстабилизации головы).

Спиральная цепь