Полная версия

Полная версияАктуальные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран. Выпуск II

Завершилась Ассамблея явным поражением Франциска I – ни один из двух проектов итогового заявления не набрал при голосовании необходимых двух третей голосов (в первой редакции, в частности, утверждалось, что Католическая церковь по-прежнему осуждает гомосексуализм и не признает однополые браки, но гомосексуалисты «обладают талантами и достоинствами, которые могут послужить на благо христианскому сообществу», а в более умеренной второй говорилось, что «людей с гомосексуальными наклонностями нужно встречать с уважением и деликатностью»). И хотя Папа заявил о том, что удовлетворен открытой дискуссией и возлагает надежды на ее продолжение, нарастающий кризис Церкви стал очевиден даже для сторонних наблюдателей. Впрочем, неожиданностью это не стало – на протяжении всего 2014 г. Франциск I не скрывал наличие серьезных проблем в общении с епископатом, а в общении с журналистами даже признал, что в последнее время у него есть «некоторые проблемы с нервами». Более того, в августе 2014 г. он впервые публично поделился мыслями о возможности своей добровольной отставки с престола и даже скорой смерти. Впоследствии он сумел преодолеть такие настроения. С полной самоотверженностью и присущей ему духовной силой Франциск I продолжил усилия по проповедованию христианской духовности как особого понимания жизни. Он убежден, что искренняя молитва может изменить мир. Но может ли она изменить саму Церковь?

Библиография:1. В итальянскую прессу просочились слухи о подробностях последнего конклава / Благовест. 28.09.2005 [Электронный ресурс] URL: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=2027 (дата обращения: 24.03.2018).

2. Декрет «Об апостольстве мирян» («Apostolicam actuositatem») // Документы II Ватиканского Собора. М.: Паолине, 2004.

3. Декрет о подготовке ко священству (Optatam totius) // Документы II Ватиканского Собора. М.: Паолине, 2004.

4. Догматическая конституция о Церкви («Lumen gentium») // Документы II Ватиканского Собора. М.: Паолине, 2004.

5. Католицизм – это не «собрание запретов» / Reuters. 15.08.2006 [Электронный ресурс] URL: http://www.invictory.com/news/story-5187.html (дата обращения: 24.03.2018).

6. Папа Франциск: кто я такой, чтобы судить геев? / BBC. 29.07.2013 [Электронный ресурс] URL: https://www.bbc.com/russian/society/2013/07/130729_pope_gay_attitude (дата обращения: 24.03.2018).

7. Пастырская Конституция о Церкви в современном мире («Gaudium et spes») // Документы II Ватиканского Собора. М.: Паолине, 2004.

8. Председатель Синода епископов: некоторые утверждения СМИ о прошедшем Синоде ошибочны / Vatican Insider. 24.10.2014 [Электронный ресурс] URL: http://www.katolik.ru/vatikan/120537-predsedatel-sinoda-episkopov-nekotorye-utverzhdeniya-smi-o-proshedshem-sinode-oshibochny.html (дата обращения: 24.03.2018).

9. Призвание и миссия семьи в Церкви и в современном мире. «Lineamenta». Град Ватикан, 2014.

10. Стародубцев О.В. Результаты понтификата Иоанна Павла II [Электронный ресурс] URL: http://www.pravoslavie.ru/644.html (дата обращения: 24.03.2018).

11. Франциск I. Энциклика «Свет веры» («Lumen fidei»). 2013. М.: Издательство францисканцев, 2013.

12. Черный А.И. Понятие «кризиса священичества» в католическом богословии ХХ века // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение 2016. Вып. 6 (68).

13. Cullinane S. Pope Benedict XVI's resignation explained / CNN. 12.02.2013 [Электронный ресурс] URL: https://edition.cnn.com/2013/02/11/world/europe/pope-resignation-q-and-a/index.html (дата обращения: 24.03.2018).

14. John Paul II. Apostolic Constitution «Pastor bonus», 1988 [Электронный ресурс] URL: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus.html (дата обращения: 24.03.2018).

15. Бернард Фрэнсис Лоу // Католическая энциклопедия [Электронный ресурс] URL: http://catholic.ru/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=1042 (дата обращения: 24.03.2018).

«Европейская идентичность» категория научного анализа или политического языка?

Климова Г.С.,кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры новой и новейшей истории МПГУАннотация: в центре внимания статьи находится не проблема существования или сущности европейской идентичности, а то, могут ли исследователи использовать данное понятие в аналитической практике. Автор рассматривает этимологию понятия, эволюцию ее научного применения и ставит под сомнение возможность его использования в узкодисциплинарных границах.

Ключевые слова: европейская идентичность, теории интеграции, политический дискурс, аналитическая категория.

«Может быть, лучше всего не прибегать к словам, покуда вы не проясните для себя смысл через образы и ощущения. А после можно выбирать – не просто принимать – слова и обороты, которые лучше всего выразят значение…»

Дж. Оруэлл 191Своим официальным появлением в общественном дискурсе «Европейская идентичность» обязана Копенгагенской декларации 1973 г. Этот документ во многом стал результатом поисков общеевропейского образа на международной арене. В самом же понятии Брюссель фактически нашел недостающий компонент для активизации интеграционного процесса. Уже к середине 1970-х гг. во время бурных дебатов вокруг доклада Тиндеманса «европейская идентичность» стала частью официального дискурса Европейского Сообщества192. На протяжении 1980-х и начала 1990-х гг. частота употребления понятия в документах только возрастала.193 К моменту создания Европейского Союза «Европейская идентичность» стала одним из ключевых компонентов общественно-политического и научного дискурсов интеграции. С ней связывали надежды на преодоление «дефицита демократии» и разрыва между европейской бюрократией и обществами государств-членов. Стоит отметить, что немалую роль в этом сыграл Евробарометр194.

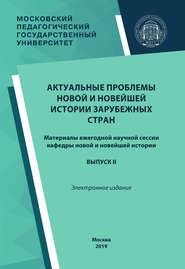

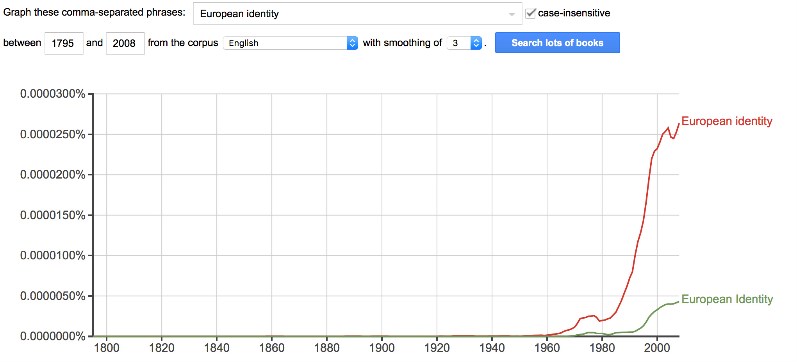

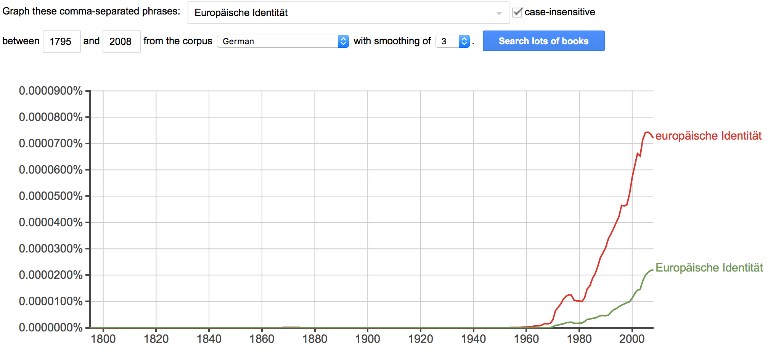

Внимание и рост интереса к «Европейской идентичности» можно подтвердить, воспользовавшись поисковым онлайн-сервисом Google Books Ngram Viewer. Он позволяет строить графики частотности языковых единиц на основе значительного корпуса текстов, то есть проследить динамику использования интересующего нас термина в определенном временном промежутке. Ресурсы сервиса дают возможность проанализировать популярность «Европейской идентичности» на материале английского, французского, немецкого и итальянского языка195. Нижняя временная граница Ngram Viewer – XVI век, верхняя 2008 г. Рассмотрение публикаций XVI-XIX вв. выходит за рамки проблемы, но для чистоты картины в качестве нижней границы можно взять 1795 г. – год публикации трактата И. Канта «К вечному миру», к которому принято возводить дискуссию о единой Европе в новое время.

Рис. 1. Частота употребления понятия “Европейская идентичность” в англоязычном корпусе.

Рис. 2. Частота употребления понятия “Европейская идентичность” во франкоязычном корпусе.

Рис. 3. Частота употребления понятия “Европейская идентичность” в немецкоязычном корпусе.

Рис. 4. Частота употребления понятия “Европейская идентичность” в итальяноязычном корпусе.

Как мы видим на графиках (см. Рис. 1-4) понятие «Европейская идентичность» появляется в печатном пространстве в 1960-е гг.196 С конца 1960-х – начала 1970-х гг. можно заметить увеличение частоты употребления, которое сменяется некоторым снижением во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг. (что можно объяснить общим упадком в интеграционном процессе и охватившим мир структурным экономическим кризисом). 1980-е и 1990-е гг. отмечены повсеместным взрывным ростом интереса к евродидентичности, который продолжался до начала 2000-х гг.197

Политическое происхождение понятия очевидно. Но и его научное использование быстро развивается с начала 1990-х гг.198 Количественный и качественный анализ «Европейской идентичности» свидетельствуют о том, что это понятие превратилось в непременную и устойчивую языковую конструкцию европеистики. При этом практически каждый автор, изучающий явление евроидентичности или просто использующий понятие в исследованиях, отмечает его хрупкость и неопределенность. Это ставит перед научным сообществом вопрос об аналитических границах «Европейской идентичности». Есть ли академическая целесообразность в практике его применения и не является ли его использование «политикой идентичности»?

Эпистемологически проблемы «Европейской идентичности» связаны с понятиями «идентичность» и «Европа». «Идентичность» и синонимичные концепты имеют довольно долгую историю в западной философской мысли. Но в социально-гуманитарные науки оно вошло относительно недавно. Его популяризацию связывают с работой Э. Эриксона, хотя распространение термина имело более сложную историю199 В любом случае в 1960-е гг. оно, действительно, стало широко известно. Возможно, именно слишком частое использование позволило поставить по сомнение его практическое значение. В одной из наиболее цитируемых публикаций об аналитических границах «идентичности» Р. Брубейкер и Ф. Купер отмечают, что теоретические и концептуальные задачи, с решением которых должна помочь «идентичность», могут быть успешно решены посредством менее двусмысленных понятий200. Исследователи утверждают, что «перед концепцией ставятся обширные аналитические задачи, многие из которых оправданны и важны. Однако понятие «идентичность» плохо подходит для выполнения всех этих задач, так как оно исполнено неопределенности, противоречивых значений и опредмечивающих коннотаций»201.

Понятие «идентичность» находится на пересечении между подобием и различием, индивидуальным и коллективным, контекстуальным и трансформирующимся, что, действительно, ставит существенные проблемы и ограничения перед ученым, его применяющим в качестве инструмента анализа. Соответственно, «Европейская идентичность» как аналитическая категория, несмотря на уточняющее определение, наследует эти концептуальные границы и также вызывает серьезные сомнения. Тем более, что прилагательное «европейский» на самом деле не добавляет ясности ни содержанию, ни теоретическим рамкам понятия. Европа – это не менее текучая категория, чем «идентичность». По мнению британского историка П. Берка, Европа – это не столько место, сколько идея. И идея относительно молодая: понятие «Европа» в близком современному значению вошло в оборот только после 1700 г.202 Очевидно, что до недавнего времени Европа не была политическим или экономическим единством. Но и интеграция второй половины ХХ в. все еще не позволяет однозначно определить границы, политическую или культурную суть Европы. Смутность представлений о «Европе» усложняет и без того противоречивый и трудный процесс определения теоретического содержания и аналитического потенциала «Европейской идентичности».

European studies203 за годы своего существования обросли значительным количеством методологических и концептуальных подходов, каждый из которых по-разному определяет границы понятия «Европейская идентичность». Поскольку в центре внимания межправительственного подхода лежит роль государственных и надгосударственных институтов, европейская идентичность не является функционально важной категорией204. Сосредоточив внимание на структурах общества и рынка, а также их влиянии на поддержку интеграции элитами, неофункционализм использует эту категорию, отмечая политическое значение постепенного формирования общеевропейской общности205. Концепция многоуровневого управления носит сетевой, неиерархический характер и исходит из сомнительного политического потенциала евроидентичности, но уделяет этой категории достаточно много внимания206. Все теории европейской интеграции носят контекстный характер и оказываются тесно взаимосвязаны с трансформацией организационной структуры европейского проекта207. Именно поэтому концептуальное осмысление понятия «Европейская идентичность» в их рамках также имеет видимые эволюционно-исторические черты.

Первые академические статьи, посвященные именно европейской идентичности, появились в начале 1990-х гг.208 В основном они носили общетеоретический характер и рассматривали евроидентичность в историко-политическом либо социально-психологическом ключе. К началу XXI века появился небольшой на тот момент корпус эмпирико-ориентированных исследований, опирающихся на национальный или региональный материал209. Большое влияние на осмысление феномена и понятия евроидентичности оказал «нормативный поворот» в European studies. Ученые обратили внимание на поиск наиболее адекватных интеграционному процессу форм коллективной идентичности.210 Эта тенденция сохраняется и сегодня, хотя стоит отметить, что современные дебаты о евроидентичности носят не только нормативный, но и онтологический характер.

Удачную типологию многообразия исследовательских стратегий в отношении европейской идентичности предложил немецкий политолог Х. Валкенхорст211. Он выделил пять моделей изучения европейской идентичности:

1. Историко-культурная, опирающаяся на представление об общем прошлом Европы. Эта модель характерна для примордиалистского подхода и пользуется спросом в политическом дискурсе.

2. Политико-правовая, рассматривающая евроидентичность через призму демократической теории, принципов политического представительства и гражданства. Также востребована политическим полем.

3. Социальная – социологическая модель, берущая за основу конструктивистский подход. Эта модель используется и в научных, и политических текстах.

4. Международная, наследующая логику Копенгагенской декларации и рассматривающая евроидентичность как внешнеориентированную. Модель существует преимущественно в политическом дискурсе.

5. Пост–идентичная общность, пытающаяся преодолеть «ловушку» идентичности и опирающаяся на постнациональный дискурс. Пока не получила распространения в политической практике.

Как мы видим, подавляющее большинство моделей анализа европейской идентичности оказываются применимы как в научном анализе, так и в политической практике. Очевидно, что каждый из подходов к пониманию природы европейской идентичности используется в политическом дискурсе в практических и строго определенных целях. Что же касается научных исследований, то приходится признать, что сама суть существующих подходов предполагает рассмотрение категории «Европейской идентичности» через ее онтологическое существование/несуществование212. Фактически аналитический потенциал понятия определяется фактом признания или непризнания реальности или возможности существования европейской идентичности. Это оставляет открытым вопрос о потенциале строго категориального рассмотрения понятия.

«Европейская идентичность» очевидно является категорией политического языка и играет важную роль в современных внутриевропейских конфликтах. Но как политическая категория «Европейская идентичность» остается чрезвычайно уязвимой и становится все более популистской. Благодаря научному дискурсу, понятие, имеющее политическое происхождение, усиливает свой социальный потенциал. Возможно ученым стоит прислушаться к словам Дж. Оруэлла и не прибегать к словам без четкого понимания их смыла, ведь их деятельность может оказать непредвиденное влияние на других людей. Именно поэтому чрезвычайно важные количественные и качественные исследования евроидентичности не могут быть единственным средством академической и социальной пурификации понятия. Необходимо дальнейшее расширение и углубление академической дискуссий об аналитических возможностях «Европейской идентичности» на новом уровне, вывод понятия за пределы узкодисциплинарного взгляда.

Библиография:1. Брубейкер Р., Купер Ф. За пределами идентичности // Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма. М.: Новое издательство.

2. Оруэлл Дж. Политика и английский язык // Оруэлл Дж. Лев и Единорог. Эссе, статьи, рецензии. М.: Изд. «Московская школа политических исследований», 2003. [Электронный ресурс] URL: http://www.orwell.ru/library/essays/politics/russian/r_polit (дата обращения: 17.02.2018).

3. Стрежнева М.В. Теории европейской интеграции // Вестник Московского университета. Сер. 25. Международные отношения и мировая политика. 2009. № 1.

4. Abels G. Gendering European Integration Theory. New York. Columbia University Press. 2016.

5. Belot C. Le tournant identitaire des études consacrées aux attitudes à l’égard de l’Europe. // Politique européenne. 2010/1 (№ 30). P. 17-44. [Электронный ресурс] URL: https://www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2010-1-page-17.htm (дата обращения: 17.02.2018).

6. Burke P. Did Europe Exist before 1700? // History of European Ideas. 1980. 1.

7. Cederman L.-E. Nationalism and Bounded Integration: What it would take to construct a European demos // European Journal of International Relations. 2001. Vol. 7 (2).

8. Delanty G. Inventing Europe – Idea, Identity, Reality. London: MacMillan. 1995.

9. Europe and the Other and Europe as the Other. Strath B. (Ed) Frankfurt: Peter Lang. 2000.

10. Gleason P. Identifying Identity: A Semantic History // Journal of American History. Vol. 69 (1983). No 4.

11. Habermas J. Citizenship and National Identity: Some Reflections on the Future of Europe // Praxis International. 1992. (12).

12. Hooghe L., Marks G. European Union? // West European Politics. 2008. № 31 (1). P. 108– 129; Cohesion Policy and European Integration: Building Multi-level Governance, Hooghe L. ed. New York: Oxford University Press. 1996.

13. Kostakopoulou T. Citizenship, Identity, and Immigration in the European Union: Between Past and Future. Manchester: Manchester University Press. 2001.

14. Milward A. The European rescue of the Nation-state, London, Routledge, 1992.

15. Moravcsik А. The Choice of Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, London: UCL Press. 1998.

16. Report on Tindemans Report on European Union (6 September 1976) // [Электронный̆ ресурс] URL: https://www.cvce.eu/content/publication/2004/4/29/0a4488df-412f-49a2-91f9-e0b8df0b04c5/publishable_en.pdf (дата обращения: 17.02.2018).

17. Risse T. Neofunctionalism, European identity, and the puzzles of European. Integration // Journal of European Public Policy. 2005. № 12 (2).

18. Rosamond B. Theories of European Integration. New York: St. Martin’s Press. 2000.

19. Smith A. National Identity and the Idea of European Unity // International Affairs. 1992. № 68.

20. Walkenhorst H. The Conceptual Spectrum of European Identity: From Missing Link to Unnecessary Evil. // Limerick Papers in Politics and Public Administration. 2009, № 3. [Электронный̆ ресурс] URL: https://www.ul.ie/ppa/content/files/Walkenhorst_conceptual.pdf (дата обращения: 19.02.2018).

21. Wiener A., Diez T. European Integration Theory. New York: Oxford University Press, 2004.

Саудовско-египетские отношения в первое десятилетие XXI века

Кузьмин А. Ю.,кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры новой и новейшей истории МПГУАннотация: В центре проблематики статьи – основные направления взаимоотношений между Саудовской Аравией и Египтом в первое десятилетие XXI века. Несмотря на некоторые различия в оценках происходящего в регионе в обозначенный период, государства продолжали сотрудничать в сфере политических, экономических и военных отношений. Отношения между Саудовской Аравии и Египтом играли и играют особую роль для арабского мира, так как оба государства являются региональными лидерами.

Ключевые слова: Хосни Мубарак, Саддам Хусейн, Башар Асад, Лига арабских государств, саудовско-египетские отношения.

На протяжении нескольких последних десятилетий вопросы внутриполитического и внешнеполитического развития государств арабского мира имеют особую актуальность и значимость в системе международных отношений. Бесспорными лидерами в этой системе взаимоотношений на Ближнем Востоке на данный момент являются Саудовская Аравия и Египет. Именно они часто выражают общеарабскую позицию по ключевым вопросам и достаточно часто их мнение по данным вопросам совпадает. В определенный отрезок времени, и прежде всего в период нахождения у власти в Египте Г. А. Насера, имевшего очень близкие отношения с Советским Союзом, Каир играл ключевую роль в регионе, и это оказывало значительное влияние на отношения между двумя государствами. Но Саудовская Аравия постепенно укрепила собственный авторитет в арабском мире, чего удалось добиться благодаря особым отношениям с США, значительным увеличением уровня нефтедобычи и национализацией нефтегазового сектора экономики. Не последнюю роль сыграл и идеологический момент. Саудовская Аравия всегда грамотно использовала нахождение на своей территории главных святынь мусульманского мира. Положительным фактором укрепления их имиджа в арабском мире являлась и их непримиримая позиция в отношении Израиля.

В 1970-е гг. отношения между двумя государствами носили достаточно противоречивый характер. В первой половине королевству удалось добиться крутого поворота во внутренней и внешней политике Египта. Не без помощи Саудовской Аравии, Египет переориентировался с Советского Союза на Соединенные Штаты Америки. Президент АРЕ А. Садат хотел сближения с США, так как считал, что успехи германской и японской экономик в послевоенное время связаны именно с американцами. Аналогичных успехов он ожидал и в своем государстве. Добившись ухода СССР из Египта, Саудиты явно просчитались в вопросе египетского сближения с Израилем. Египетское руководство пошло несколько дальше, чем того ожидали в Эр-Рияде. Сблизившись с американцами, А. Садат пошел на решение исключительно проблем своего государства и подписал известные кэмп-дэвидские соглашения, нарушив тем самым общеарабское единство в позиции об отказе от сепаратных переговоров с Израилем. Реакция Саудовского королевства была вполне очевидной – дипломатические отношения между государствами были разорваны, а решение Эр-Рияда были поддержаны практически всеми государствами арабского востока. В 1981 г. А. Садат был убит в Каире во время военного парада. После его гибели новый президент АРЕ Х. Мубарак учел ошибки своего предшественника и пошел по пути постепенного охлаждения в отношениях с Израилем, что привело к переменам в отношениях между Саудовской Аравией и Египтом. В 1987 г. дипломатические отношения между государствами были восстановлены, началось экономическое и военное сотрудничество.

В 1989 г. при активном участии Эр-Рияда Египет восстановил свое членство в Лиге Арабских государств. В 1991 г. Саудовская Аравия и Египет приняли активное участие в операции «Буря в пустыне» на стороне антииракской коалиции. Их сухопутные войска наступали на вспомогательных направлениях и принимали участие в уничтожении иракских войск, находящихся на территории Кувейта.

В течение 2000-х гг. арабский мир вновь столкнулся с рядом серьезных проблем, многие из которых образовались в предыдущие периоды. Это и ситуация в Ираке, и сирийский вопрос, и палестинская проблема.

Война в Ираке вызвала глубокий раскол в арабском мире. Большинство государств региона выступали против вмешательства западных стран во внутренние дела арабского государства. И это касалось не сколько руководства стран, сколько недовольства, которое зрело среди населения, а также различных арабских организаций. События 11 сентября 2001 г. позволили американцам убедить практически весь мир в том, что международный терроризм вышел на новый уровень, он носит государственный масштаб и поддерживается определенными государственными лидерами. И Саудовская Аравия, и Египет поддержали стремление США бороться с терроризмом по всему миру. В частности, Х. Мубарак выступил в поддержку любых действий США в борьбе с терроризмом и объявил о том, что Египет в борьбе с мировым терроризмом будет тесно координировать действия с другими странами, среди которых стоит особо выделить Саудовскую Аравию.

Как известно, США быстро определились с центрами мирового терроризма и вступили в конфронтацию с режимом С. Хусейна в Ираке. Изначально позиция Саудовского королевства в отношении планов уничтожения режима Саддама Хусейна была непримиримой. Летом 2002 г. Саудовская Аравия заявила, что не допустит использования американских военных баз, находящихся на территории государства, для нанесения ударов по Ираку, даже если эти удары будут поддержаны Организацией Объединенных наций. Позиция Каира по этому вопросу несколько отличалась. Х. Мубарак считал, что в разрешении существующей проблемы ключевая роль должна принадлежать ООН. При этом Египет отказался участвовать в военных действиях и посылать свои военные части в послевоенный Ирак213.