Полная версия:

Прирожденные мастера

Таким образом, охота скрадом из-под шкуры карибу, несомненно, была известна жителям субарктической и арктической областей Америки.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

В завершении следует обратить внимание на «нематериальные» способы охоты. Я имею в виду всевозможные меры и действия, обряды и ритуалы, исполнение которых, согласно представлениям инну, в конечном итоге вело к сохранению большого количества карибу, а неисполнение могло повлечь за собой их полное исчезновение и, как результат, голод и бедственное положение людей. Безусловно, с научной точки зрения подобные манипуляции никак не могут являться способами охоты, но для автохтона таежного леса они были важным условием сохранения зверя, от которого зависела его жизнь, а значит и необходимым условием удачной охоты. По этой причине я позволил себе причислить этот пласт верований к способам охоты.

Яркой иллюстрацией к многочисленным сторонам этого комплекса верований служит рассказ охотника-инну из Экуаничита (Мингана) по имени Матьё Местокошо. Содержание его вкратце таково:

Четверо охотников добыли восемь карибу и вернулись в стойбище, взяв только несколько кусков мяса. Туши они оставили на месте охоты и договорились прийти за ними, когда замерзнет озеро, поскольку переход по льду существенно сократил бы расстояние и облегчил путь. Люди долго не шли за мясом, и находившийся среди них шаман по имени Вачикат забеспокоился, так как дух-хозяин карибу мог рассердиться за это на людей. Он решили устроить церемонию трясущейся палатки. Во время проведения обряда в трясущуюся палатку пришел дух-хозяин карибу Папакассик, который был очень рассержен на людей за то, что они надолго бросили мясо. Он дал наказ четырем охотникам за день съесть весь костный мозг восьми карибу, в противном случае пригрозил им крупными неприятностями. Они принесли в лагерь только оленьи ноги, извлекли мозг из костей, растопили его в котелке, получив очень большое количество продукта, и принялись его поедать, храня молчание и удалив из палатки женщин и детей. Вечер уже приближался, а котелок был опустошен только наполовину. Трое охотников запаниковали, но Вачикат соскоблил весь жир со стенок котелка, собрал его в кучу посередине, посыпал порошком из мяса и принялся быстро есть. Вскоре котелок опустел, и шаман попросил остальных вытереть его мхом, который следовало сразу сжечь. Главное было сделано. Следующее два дня люди посвятили переносу мяса с места охоты на стойбище. Затем они вновь провели обряд трясущейся палатки:

«Хозяин карибу вошел в палатку. Он был не один. Его сопровождал дух переводчик – Чимушумапеу, который переводил шаману то, что говорил хозяин карибу.

Сначала сам шаман обратился к хозяину карибу: «Мы съели весь костный мозг. Что с нами теперь произойдет? Будет ли у нас удача?». Дух ответил: «С вами ничего не произойдет. Я очень доволен вашим поведением. Вы съели жир и перенесли мясо. Особенно хорошо вы очистили котел. Отныне я буду помогать вам на охоте и давать вам карибу. Но никогда не повторяйте того, что вы сделали»» [1, pp.122—125].

Постараюсь разобрать и осмыслить все представленные в этом рассказе действия, направленные, по сути, на то, чтобы человека не покидала удача на охоте.

1) Охотники не перенесли мясо вовремя. Это проявление неуважения к карибу, что, по представлениям инну, очень опасно. Сами карибу или их дух-хозяин непременно рассердятся и сделают так, что люди больше никогда не найдут карибу. Животные перестанут «дарить» себя охотникам.

С чисто утилитарной точки зрения это тоже нехорошо. Туши могут быть объедены или съедены многочисленными зверями и птицами, если оставить их надолго. В результате люди остались бы без основного продукта питания. Поэтому шаман в итоге стал беспокоиться.

2) Обряд трясущейся палатки проводился в самых разнообразных случаях, когда нужно было получить некую информацию, но особенно тесно она была связана с охотничьей практикой. Палатку возводили, чтобы узнать, где находятся карибу, удачна ли будет охота на них. В нашем случае людям, понимающим, что они поступили неправильно, было необходимо проконсультироваться с духом-хозяином карибу. В противном случае охотничья удача их бы покинула. Именно это и сказал им Папакассик (хозяин карибу).

3) Хозяин карибу призвал людей провести еще один очень важный для инну обряд, называемый «пиршество, на котором надо съесть всё». Его проведение тоже рассматривалось как проявление уважения к карибу. Обычно, обряд проводился после удачной охоты, или когда людям нужно было ее получить. Съедая абсолютно все, что может быть съедобным в целом карибу за определенный отрезок времени, люди тем самым демонстрировали свое почтительное отношение к этим животным. Считалось, что это обрадует карибу/духа-хозяина карибу, и они дадут людям удачную охоту. В данном случае проведение церемонии в качестве доказательства уважения к карибу и осознания людьми своей ошибки потребовал сам Папакассик.

4) Шаман не случайно попросил очистить котелок от малейшей части еды. Ведь съесть следовало абсолютно всё. Так же четко вписывается в комплекс представлений об охотничьей удаче требование сжечь мох, которым вытерли котелок. Это делалось наверняка для того, чтобы этот мох не достался собакам. Охотники всегда следили за тем, чтобы кости карибу и другие связанные с этим животным отходы не грызли и не растаскивали собаки. Это также считалось нарушением правил, неизбежно влекущих за собой гнев карибу и неудачу на охоте.

5) Повторное отправление ритуала трясущейся палатки обусловлено вполне естественным желанием людей выяснить свою дальнейшую судьбу; узнать, правильно ли они поступили; и, получив прощение и одобрение от хозяина карибу, вернуть себе удачу на охоте.

Охотничьи ритуальные практики индейцев Субарктики, безусловно, не могут быть способами охоты в современном понимании. Тем не менее, если исходить из традиционного мировоззрения, они представляют собой необходимое условие для обретения охотничьей удачи, а их нарушение влечет за собой смерть людей. Поэтому, я полагаю, в данном случае, допустимым поставить их в один ряд с разнообразными, разработанными и изощренными материальными способами охоты, итог которых также должен выражаться в удачном промысле.

Литература

[1] Bouchard S. Chroniques de chasse d’un Montagnais de Mingan. Série cultures amerindiennes. Québec: Ministére des Affaires culturelles, 1977.

[2] Clément D. La terre qui pousse. L’ethnobotanique innue d’Ekuanitshit. Collection «Mondes Autochtones». Québec: Presse de l’Université Laval, 2014.

[3] Labrador Winter: The Ethnographic Journals of William Duncan Strong, 1927—1928. Edited by E.B Leacock. and N.A. Rothchild. Washington and London: Smithsonian Institution Press, 1994.

[4] Le Moine J.M. Chasse et pêche au Canada. Québec: 1887.

[5] Oeuvres de Champlain publiées sous le patronage de l’Université de Laval par l’Abbé C.-H. Laverdière. Seconde edition. Québec, 1870. Vol. 3. P. 288.

[6] Rivale P. Les collections ethnographiques d’Amérique du Nord en France dans la seconde moitié du XVIII siècle // Les Indiens des forêts et des prairies d’Amérique du Nord. Premières Nations, Collections royales. Sous la direction de Christian Feest. Musée du Quai Branly, 2007. Pp. 59—66.

[7] Petitot E. Quinze ans sous le cercle polaire. Mackenzie, Anderson, Yukon. Paris: 1889.

[8] Petitot E. Autour du Grand Lac des Esclaves. Paris: 1891.

[9] Rogers E.S. The Mistassini Cree // Ed. M.G. Bicchieri. Hunters and Gatherers Today, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1972. Pp. 90—137.

[10] Rousseau J. À travers l’Ungava // Mémoires du Jardin Botanique de Montréal. Montréal: 1949. N. 4. Pр. 81—131

[11] Rousseau J. L’Indien de la forêt boréale, élément de la formation écologique // Studia varia. Société Royale du Canada. Ottawa: 1957. Pp. 37—51.

[12] Speck, F. G. and Eiseley Le. Montagnais-Naskapi Band and family hunting district of the Central and Southern Labrador Peninsula // Proceeding of American Philosophical Society. 1942. Vol. 85. N. 2.

[13] Thwaites R.G. ed. The Jesuit Relations and allied documents. Travels and explorations the Jesuit Missionaries in New France. 1610—1791. New-York: Pageant Book, 1959. Vol. 6. P. 294.

[14] Turner L. Ethnology of the Ungava District, Hudson Bay Territory. (Ed. originale 1894. Eleventh Report of the Bureau of Ethnology 1889—90. Washington, Smithsonian Institution). Québec: 1979.

[15] Полевые материалы автора. Чиринда 2009.

[16] Файнберг Л. А. Охотники Американского Севера (индейцы и эскимосы). М.: «Наука», 1991.

Становление ювелирного ремесла на Юго-Западе Северной Америки

Шишелов Н. С.

Когда речь заходит о каком-нибудь народе, или целой культурно-исторической общности, в первую очередь в мыслях всегда возникают некие стереотипные ассоциативные образы, которыми являются наиболее известные и яркие элементы конкретной культуры, присущие только ей и контрастно выделяющие ее на фоне прочих. Эти элементы в нашем сознании являются маркерами культурной самобытности. Так, например, если мы говорим или читаем об индейцах Северо-Западного Побережья, то воображение непременно рисует картины с тотемными столбами на первом плане; индейцы Великих Равнин ассоциируются, в первую очередь, с коническими палатками типи, лошадьми и пышными головными уборами из перьев; ирокезы – с кукурузой и длинными домами; майя – с пирамидами посреди джунглей; инки – с золотом, ламами и картофелем и так далее.

Индейский народ навахо, живущий на юго-западе США, стойко ассоциируется с серебром и бирюзой. Наверняка, многие задумывались над тем, как навахо стали самыми известными ювелирами в Северной Америке. Насколько древним является ювелирное дело для навахо? Читатель, знакомый с историей индейских народов сразу отвергнет мысль, что это исконно индейское ремесло, возникшее еще до появления в Америке европейцев, и будет в этом прав. Ювелирное дело на индейском Юго-Западе – явление сравнительно молодое, но при этом прочно вошедшее в традицию. Оно является продуктом культурной диффузии, ярким примером многостороннего межэтнического взаимодействия.

Этот очерк поведает читателю о краснокожих ювелирах Юго-Запада Северной Америки. Индейское ювелирное ремесло разносторонне и многогранно, и для яркости картины давайте рассмотрим в историческом свете все грани этого яркого культурно-исторического феномена. В каждой из них будут просматриваться и остальные грани, преломляясь как лучи в самоцветном камне.

Грань первая: историческая

С серебром индейцы Юго-Запада познакомились довольно давно. Они с удовольствием носили блестящие украшения, добытые в качестве трофеев во время военных рейдов на мексиканцев или же купленные у них в мирное время. В начале прошлого века О. Липс предположил, что искусству работы с благородным металлом навахо научились еще от испанцев, примерно в XVII в. [8, p. 92] Однако, это не так. На самом деле индейцы освоили обработку серебра только в резервационный период. Но история будет неполной, если мы не заглянем на несколько десятилетий, предшествующих этому времени. Предтечами ныне знаменитых краснокожих ювелиров были кузнецы. Уже в 1830-х гг. среди пуэбло были ремесленники, умевшие работать с железом и владеющие техникой художественной ковки меди и латуни. Зуни помнят имя своего первого кузнеца, который занимался в основном ремонтом топоров, мотыг и других сельскохозяйственных инструментов. Звали его Кивашинакве – Делатель Топоров. Если железо использовалось для изготовления утилитарных инструментов, то из желтых металлов индейцы научились делать простейшие украшения с примитивным орнаментом. Попавшие к ним медные чайники, котелки и сковородки шли на изготовление колец, браслетов и других украшений. Мексиканские торговцы даже стали специально поставлять индейцам медную проволоку для изготовления витых украшений и за хорошую цену покупали у мастеров пуэбло готовые изделия из желтого металла – кресты, кончо и др.

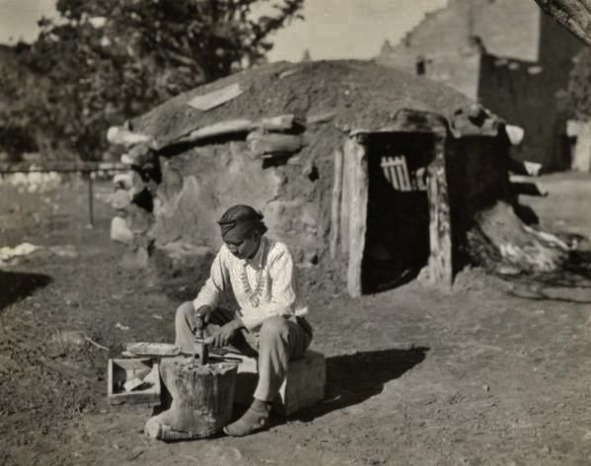

Ювелир навахо.

В то время территория современных штатов Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо принадлежали Мексике. В ходе Американо-Мексиканской войны 1846—1848 гг. традиционные земли навахо и пуэбло отошли США. Уже вскоре у навахо начались проблемы не только с новыми переселенцами, но и с американской армией. Напряжение усилилось с началом Гражданской Войны в США, и в 1864 г. навахо были согнаны со своих земель и депортированы в резервацию в форте Самнер. Спустя четыре года, в 1868 г., навахо было разрешено вернуться на свою исконную территорию, где была создана самая большая в истории США индейская резервация. Навахо стойко выдерживали резкие повороты исторической судьбы, и умели быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам.

Ювелир навахо.

Один из главных героев нашего повествования – навахо по имени Ациди-Сани (Старый Кузнец). Он также был известен как Бешилтини (Делатель Ножей), Эрреро и Дельгадито. В начале 1850-х гг., когда после войны американцы изгнали мексиканских торговцев из региона «Четырех углов», навахо ощутили нехватку конской амуниции, и Ациди-Сани, которому тогда было лет двадцать – двадцать пять, решил изучить кузнечное ремесло, чтобы самостоятельно изготавливать и продавать различные детали сбруи. Он отправился к горе Тейлор, где жил Накай Цоси – кузнец-мексиканец, который, вдобавок к этому, был еще и платеро, то есть мастером серебряных дел. Вскоре они стали хорошими друзьями, так что мексиканец даже не взял с молодого индейца платы за обучение. К своим соплеменникам Ациди-Сани вернулся уже мастером – кузнецом. Скорее всего, он был не первым кузнецом среди навахо (некоторые из них, как и пуэбло, уже умели работать с медью и латунью), и уж точно не первым кузнецом среди индейцев Юго-Запада. Но до умения работать с серебром индейцам было еще далеко, в то время никто, даже среди пуэбло, не владел этим благородным ремеслом, и именно Ациди-Сани суждено было стать первым индейским ювелиром, точнее сказать «прото-ювелиром». Когда навахо депортировали в форт Самнер, никто из них, включая и самого Ациди-Сани, работать с серебром еще не умел. Но вскоре после возвращения на родину, Ациди-Сани овладел секретами литья и ковки серебра. Помог ему в этом все тот же Накай Цоси, который был частым гостем в хогане5Ациди-Сани. У Ациди-Сани было четверо сыновей, и все они постигали тонкости ремесла, наблюдая за работой отца. Их звали: Большой Черный, Красный Кузнец, Маленький Кузнец и Жженые Усы. Отец обучил ремеслу всех своих сыновей, сказав им, что на самом деле работать с серебром очень легко, а носить серебряные украшения гораздо приятнее, чем латунные. Впоследствии все четверо стали мастерами. Больше всего ремесло пришлось по душе Красному Кузнецу, который стал великим серебряных дел мастером. Сам же Ациди-Сани, передавая свои навыки соплеменникам, всю свою жизнь отдавал предпочтение работе с железом. Как рассказывали навахо, кроме того, что Ациди-Сани был ремесленником, он обладал еще и сакральными знаниями, знал магические Горную песнь и песнь Стрельбы. Соплеменники считали его великим человеком. Умер Ациди-Сани около 1918 г., в возрасте примерно 90 лет, будучи почти слепым. Среди его учеников были Большой Кузнец, Плачущий Кузнец, Серые Усы и другие известные мастера-серебряники навахо. Одним из самых выдающихся, по мнению самих навахо, был младший брат Ациди-Сани по имени Бештлагаи-Итлин-Атлсосиги (Стройный Делатель Серебра). Истинный художник, он пребывал в активном поиске новых форм, стараясь придать изысканности своим изделиям. Благодаря огромному творческому потенциалу, ему удавалось находить новационные решения в дизайне украшений. [1, pp. 4—6, 22] Еще одно важнейшее имя в истории индейского ювелирного ремесла – Ациди-Чон (Гадкий Кузнец). Доподлинно не известно, от кого этот человек научился работе с серебром, вполне возможно, что его наставником был сам Ациди-Сани. Если Стройный Делатель Серебра был ювелиром-художником, то Ациди-Чон находился, в первую очередь, в поиске технических решений, совершенствуя ремесленные навыки и осваивая новые приемы. Именно с украшений, вышедших из под руки Ациди-Чона начинается настоящее ювелирное дело индейцев Юго-Запада, потому что среди плеяды мастеров, которых с каждым годом становилось все больше, именно навах Ациди-Чон первым вмонтировал бирюзу в серебряное украшение. Это был шаг от художественной ковки к истинной ювелирной работе, которая, как известно, подразумевает работу с металлом и камнем одновременно. Примерно в 1878 г. Ациди-Чон изготовил перстень с кастом, в который вставил крупный камень бирюзы. Когда работа было окончена, вокруг мастера собралось множество навахо, и все решили, что украшение вышло очень хорошим. Впоследствии Ациди-Чон стал делать и другие серебряные украшения с бирюзой: кольца, браслеты и наджа

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Ле Паж (Antoine-Simon Le Page du Pratz, 1695? —1775) – этнограф, историк и натуралист. Жил среди натчезов с 1720 по 1728 год.

2

Никстамилизация (от слов nixtli (пепел) и tamalli (тесто) языка науатль) – обработка кукурузных зерен. Зерна варят в течение часа в зольном или известковом растворе при температуре 800 С, затем настаивают 16—18 часов. Эта процедура делает зерна мягкими и придает тортильям особый вкус [3].

3

Орфография и пунктуация сохранены

4

С 1990-х гг. этноним «монтанье» официально заменен самоназванием этих людей – «инну».

5

Хоган – традиционное жилище навахо.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов