Полная версия

Полная версияМонолог о прожитом и пережитом

Признателен за помощь и Гордееву Владимиру Харитоновичу, начальнику Агрызской дистанции пути Ижевского отделения Горьковской железной дороги. И, конечно, неоценимую помощь оказал мой брат Александр Михайлович Русинов, проживающий в городе Добрянка Пермской области. Работая в домостроительном комбинате, он пользовался большим уважением и авторитетом в коллективе. Там для нашего строящегося дома изготовили оконные и дверные изделия, в полном объёме обеспечили ДВП и ДСП по доступным ценам. Большую помощь мне оказали механизаторы по бригадному подряду, особенно в заготовке и переработке леса. В помощи участвовала вся родня, и Мартьяновы, и Шамшурины, и Медведевы. В августе 1995 года мы заселились в новый дом, правда, без отделки первого этажа и по качеству, соответствующему социалистическому образу жизни. Но поскольку мы – дети войны, нас это устраивало.

Мы дважды праздновали новоселье – с родственниками, с соседями новыми и по прежнему месту жительства. Название нашей улицы Сосновая принадлежит благодаря инициативе хозяйки нового дома.

В конце 1993 года я прихожу к мысли о выходе из колхоза с выделением имущественного пая и земельной доли для организации крестьянского хозяйства, используя наработанный опыт бригадного подряда. Но руководство района без восторга восприняло мою инициативу и вопрос затянулся.

Глава XVI

Оправдать доверие юж-пургинцев

В январе 1994 года А.В. Кузнецов на одной из планёрок поделился своими планами о том, что на отчётном собрании уполномоченных он официально заявит об уходе с должности председателя колхоза по собственному желанию. Эта новость распространилась по колхозу, и стихийно спровоцировала появление инициативной группы, которая вышла с предложением перед администрацией района о моей кандидатуре на должность председателя колхоза.

Справедливости ради следует вспомнить, что особенно активным моим сторонником был уроженец таёжной деревни Прокошево Аркадий Алексеевич Прокошев, работающий в колхозе автомехаником и снабженцем. На расширенном заседании правления перед отчётным собранием присутствовал глава администрации района Назаров М.И. Присутствующим он задал вопрос: «Кого будем рекомендовать собранию председателем колхоза?» Мнение у всех было единогласным – Русинова Н.М. Я попросил паузу, время на размышление.

Я отчётливо понимал трудности того времени. На местах исполнялась директива, спущенная сверху, о разделении хозяйств на имущественные паи и земельные доли.

Как показало время, это не способствовало укреплению сложившихся коллективов, а наоборот, разрушало их. Сельхозпредприятие в условиях райцентра – явление уникальное. Соседство в условиях острой конкуренции с такими престижными организациями, как связисты, нефтяники, дорожные строители, железнодорожники, ещё более усугубляло ситуацию. Диспаритет цен, отсутствие государственной поддержки предполагали проигрыш в этой конкуренции. Но отказаться – значит струсить, спасовать, более того, предать людей, подавляющее большинство которых все годы моей работы в «Юж-Пурге» верили мне. И всё же до конца я не предвидел, какие масштабные трудности были созданы для сельхозтоваропроизводителей в условиях «дикого капитализма».

18 февраля 1994 года я был избран председателем колхоза. В те годы уже была под запретом КПСС, не было профсоюзной организации, опереться было не на кого. Рассчитывать можно было только на собственные силы и действенные меры по улучшению экономической ситуации. С первых дней нахождения в должности председателя колхоза возникло чувство нахождения между двух огней, власти и людей, оказавших тебе доверие. Во всех сельскохозяйственных предприятиях, и «Юж-Пурга» не была исключением, задерживалась заработная плата. а главный виновник в этом распорядитель финансов – руководитель. Моё появление в строю руководителей хозяйств не всеми во власти было воспринято с восторгом. После событий 1984–86 годов по борьбе с нетрудовыми доходами, в которые я был вовлечён по воле судьбы, приближённым к власти меня не относили. Приходилось преодолевать дополнительные трудности. Даже честно заработанные дотации «Юж-Пурги» по воле районных чиновников передавались другим хозяйствам.

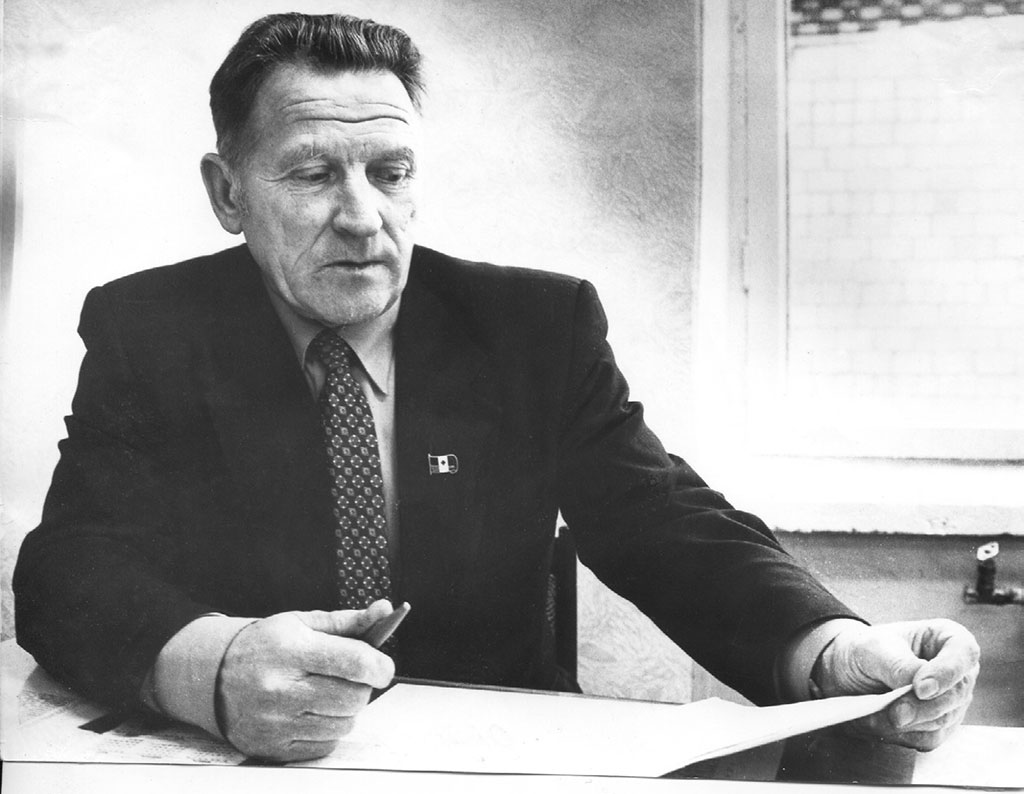

Русинов Николай Михайлович, председатель СПК «Юж-Пурга», октябрь 1999 года.

Оглядываясь назад, анализируя прожитое и пережитое, могу констатировать: удержать ситуацию удалось прежде всего за счёт возрождения овощеводства. К осени моего первого года председательства были построены теплицы на площади 30 соток для выращивания рассады капусты. Для удешевления затрат при строительстве теплиц очень кстати оказались наши деловые, товарищеские отношения с руководителем Агрызской дистанции пути Ижевского отделения Горьковской железной дороги Гордеевым Владимиром Харитоновичем. Рельсы, бывшие в употреблении, колхоз использовал при строительстве теплиц.

Строительство теплиц вели рабочие из ООО СПФ «Постольское» на договорных началах по существующим в колхозе расценкам. По окончании строительства руководитель фирмы С. Игитханян настаивал произвести оплату с коэффициентом 2, за что председатель колхоза становится теневым членом бригады. Категорически отвергнув его провокационный замысел, я узнал от него, что по такому же варианту они работали и на других объектах. В депутатской группе «Законность и правопорядок» сформировались мнения о необходимости проинформировать начальника Малопургинского РОВД Краснопёрова Н.П. о данном факте. Но в РОВД поддержки не нашли. Было ясно, что в районе существуют силы, втягивающие руководителей в преступную хозяйственную деятельность.

Инженерная служба колхоза под руководством в то время Чигвинцева П.Е. скомплектовала поливное оборудование «Волжанка». В 1995 году мы уже имели собственную рассаду капусты и возделывали её на 50 гектарах поливных площадей.

За счёт этого поправили финансовое положение и обеспечили людей в потребном количестве овощами.

Одновременно работали по улучшению условий труда для животноводов. Будучи секретарём партийной организации, помню, приехал я в июле 1984 года в летний лагерь Малопургинской МТФ, чтобы подвести итоги работы животноводов за полугодие. Лагерь располагался в пойме реки Иж, таким образом решался вопрос водоснабжения. Ввиду отсутствия линии электропередач для дойки использовали дизельный стационарный двигатель. Условия для работы были ужасные, лагерь располагался практически в болоте. Некоторые доярки работали в рейтузах и лифчиках. Ох и стыдно мне было как представителю руководства колхоза за такие условия труда.

Главный агроном Шутников Л.С. и председатель СПК «Юж-Пурга» Русинов Н.М. с овощеводами, 1995 год.

В августе 1995 года завершили строительство нового лагеря для дойного стада Малопургинской и Абдульменевской МТФ. Лагерь соорудили на южном склоне. От железнодорожников позаимствовали электроэнергию, протянули линию электропередач, пробурили скважину для водоснабжения, малопургинские дорожные строители на взаимовыгодных договорных условиях привели в проезжее состояние подъездные пути. Управление сельского хозяйства проводило на базе этого нового объекта совещаниесеминар руководителей и главных зоотехников колхозов, и совхозов района.

Решили кадровый вопрос в пчеловодстве: колхозную пасеку возглавил Латфуллин Наиль Михайлович. Дела в отрасли улучшились, что позволило обеспечить наших людей мёдом по себестоимости.

Либеральные реформы вносили очень серьёзные коррективы в производственную деятельность хозяйства. Невыгодно стало заниматься производством свинины. Назревала реорганизация Курчум-Норьинского свинокомплекса. В дальнейшем один из корпусов свинофермы реконструировали для откорма крупного рогатого скота, а в конце 1990-х разместили и дойное стадо в количестве 130 голов. Свиноводство оставили лишь для собственных нужд колхозников. Такую масштабную реорганизацию коллектив Курчум-Норьинского комплекса и его руководитель Кибардина Нина Петровна с честью выдержали.

В 1999 году провели капитальный ремонт Абдульменевской МТФ, причём не только животноводческого помещения, но и заменили навозоудаление, автопоение, модернизировали кормоприготовление. Справедливости ради следует вспомнить о том, что существенную финансовую помощь в ремонте Абдульменевской МТФ оказало Министерство чрезвычайных ситуаций по Удмуртской Республике, где заместителем руководителя в то время был наш земляк по колхозу Фомин Пётр Матвеевич.

Глава XVII

В село пришла беда…

Новое строительство объектов, реконструкция проводились в условиях острейшего дефицита денежных средств. Естественно, это не могло не сказаться на проведении сельскохозяйственных работ. И всё же посеять в 1995 году в лучшие агротехнические сроки и с высоким качеством удалось. Предстояла серьёзная подготовка к уборке урожая. Разработали условия оплаты труда комбайнёров, операторов зернотоков, водителей автомашин и других категорий работников, занятых уборкой хлебов. Условия согласовали с колхозниками, обнародовали. Словом, люди были готовы, как говорили прежде, к битве за урожай. Но вот беда: заканчивался июнь, но ввиду отсутствия денежных средств ещё не приступали к ремонту комбайнов, жаток, других сельскохозяйственных машин – нет запасных частей.

Более двух месяцев прошло с тех пор, как я поставил подпись и закрепил её колхозной печатью под договором контрактацией, но он не выполнялся. Согласно его условиям, колхоз обязуется реализовать государству 250 тонн зерна. Государство в лице заготовителя оплачивает 25 процентов стоимости зерна колхозу после завершения посевной и ещё 25 процентов после появления всходов. До уборки оставалось три недели, а денег нет. Что делать? Резать коров, реализовать мясо и приобрести запчасти или всё ещё ждать товарный кредит, который, минуя колхозную кассу, должен поступить на счета снабжающего нефтепродуктами предприятия.

Хозяйству нужны шпагат, граблины, но акционерное общество «Удмуртагроснаб» приостановило действие договора на поставку до определённого распоряжения. Есть третий вариант для выхода из создавшегося тупика – из двух комбайнов собрать один. Но как быть через год, через два? И где гарантии, что в ближайшие годы экономика встанет на ноги и крестьяне смогут обновить машинно-тракторный парк? Но поскольку государство нарушает условия договора, то и колхоз имеет право не выполнять свои обязательства по продаже сельскохозяйственной продукции, но в условиях договора оговорены штрафные санкции за не поставку продукции.

В середине июня колхоз навестили представитель АО «Удмуртэнерго» и руководитель районных электрических сетей. Напомнили о задолженности за потребление электроэнергии в сумме 141 миллион рублей, вручили письмо-предупреждение о необходимости до 4 июля погасить 12 миллионов. В случае неуплаты этой суммы с 5 июля будут введены ограничения. Что отключат, одному богу известно. В районе другие хозяйства задолжали за использование электроэнергии ещё больше. Перед нами, руководителями сельхозтоваропроизводителей, невольно вставал вопрос: а не умышленное ли разрушение села происходит? На юж-пургинских полях опорных столбов больше, чем деревьев в лесу. Вокруг столбов земля пустует, зарастает сорняками, семена которых разносятся по всему полю. Мешают работать высоковольтные линии, но мы же претензий не предъявляли.

При таком безденежье Удмуртское правительство с 10 июня снижает закупочные цены на молоко с 900 до 700 рублей за 1 килограмм. Цены на энергоносители растут, а на сельскохозяйственную продукцию снижаются. Месячная выручка от реализации молока в 1995 году составляла 80–90 миллионов рублей, из них 50 миллионов расходовали на выдачу зарплаты. Существовали всякого рода платежи, которые Госбанк аккуратно и ежемесячно перечислял в бюджет района. Около 2 миллионов рублей в год за загрязнение окружающей среды, 2% от фонда оплаты в службу занятости, платежи в соцстрах, медицинское страхование. Взыскивалось с колхозов за содержание милиции, за воспроизводство лесов и т.д. В связи с долгами перед связистами до предела сократили количество телефонов. Более 50 миллионов составлял долг «Удмуртгазу».

И несмотря ни на что, к 1 июля юж-пургинцы заготовили более 50 % сена, закладывали сенаж из клеверов.

Очень мешало работе в лихие 90-е пьянство. Создавалось впечатление, что людей доводят до скотского состояния, окутав, как колючей проволокой, магазинами и ларьками с надписями «Водка и вино». Стоимость общепотребляемой стала в сравнении с продуктами настолько дешёвой, что сомнений не возникало в выборе между обедом и выпивкой. Если раньше вместо бутылки водки можно было купить 4–5 обедов, то сейчас только один. Особенно в ходу была спиртосодержащая жидкость под названием «Роял». Ох и много досрочно ушли в мир иной с её помощью. И почему-то власти того периода не думали о сбережении народа, особенно мужчин. Злоупотребляли даже те, которые в недавнем прошлом числились в передовиках и были главной опорой хозяйства. Спивались и женщины. Порой по пьяной причине оставались недоенными целые группы коров на Малопургинской ферме.

Совещание-семинар руководителей хозяйств и главных агрономов Малопургинского района в колхозе «Родина» перед уборкой урожая.

1-й ряд слева направо: седьмой Петров Юрий Павлович, начальник управления сельского хозяйства;

2-й ряд слева направо: третий Фёдоров Семён Никанорович, председатель СПК «Родина»; четвёртый Соловьёв Василий Николаевич, председатель

СПК «Югдон»; шестой Баранов Валерий Николаевич, директор совхоза им. 10-летия УаССР;

3-й ряд слева направо: первый Ясонов Василий Карпович, председатель государственной семенной инспекции.

По завершении уборки 1995 года район посетил заместитель генерального директора «Удмуртэнерго» В.А. Турманов. Выступая перед руководителями хозяйств, он, в частности, сказал: «Не ждите теперь, что было раньше. Ваши долги не спишут. Наша позиция такова: не можешь платить – не бери, если взял – то плати». Заместитель генерального директора недоумевал: получили самый высокий урожай в республике, а живут без денег.

Не выдержал автор этих строк и пояснил ему, что те хозяйства, которые продолжают работать с землёй и вкладывают деньги в производство, в проигрыше, так как закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию занижены в разы, к тому же значительная часть продукции остаётся невостребованной. В колхозе «Юж-Пурга» не смогли реализовать 200 тонн столовой свёклы, столько же капусты, 100 тонн картофеля. «Как объяснить, что за реализованное зерно, картофель и овощи с нами до сих пор не рассчитались?» – продолжал я.

В резкой форме, но очень справедливо высказался директор ОПК «Уромское» Ф.Ш. Шартдинов: «Почему играете ценами? Чтобы не быть в долгах, мы должны реализовывать литр молока не за 700–900 рублей, а за 20 тысяч рублей. Правительство использует вас в качестве оружия. Сравните мою зарплату со своей. Мне полагается 300 тысяч в месяц, но не получил даже за июнь». Председатель СПК «Югдон» В.Н. Соловьёв говорил о несоответствии закупочных цен: «К примеру, один килограмм ржи реализуем за 300 рублей, а в магазине за буханку хлеба крестьянин платит 1900 рублей, значит, закупочная цена должна быть не ниже 700–800 рублей. Бычка откармливали два года, а денег от его реализации хватает лишь на приобретение ГСМ одного небольшого бензовоза».

В итоге полуторачасовой беседы энергетики и руководители сельскохозяйственных предприятий ни к чему не пришли. Глава администрации местного самоуправления М.И. Назаров предложил вести раздельный учёт использования электроэнергии и обратиться к правительству республики с просьбой о выделении дотации. Составили график погашения задолженности, согласно которому, например, колхоз «Мир» в октябре должен перечислить энергетикам 50 миллионов рублей, а выручает хозяйство за месяц от реализации молока 90 миллионов.

В советские времена существовала традиция: завершая квартал в канун очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, подводить итоги производственно-финансовой деятельности за 9 месяцев, отмечались достижения и успехи, награждались передовики производства. События лихих 90-х порушили эту традицию не только по идеологическим соображениям, но и по причине спада производства в результате либеральных реформ. Я испытывал потребность большого разговора с колхозниками, чтобы, возможно, услышать предложения по выходу хозяйства из сложившейся экономической ситуации.

В связи с этим в один из последних дней октября 1995 года мы провели собрание с повесткой: «Об итогах за 9 месяцев и о путях дальнейшего развития колхоза». Чтобы прочитать текст подготовленного доклада, я вынужден был встать у окна – за долги отключили электроэнергию в административном здании, гараже, мастерской и на пилораме. Похоже, что это окончательно подорвало веру у участников собрания в завтрашнем дне. И, к сожалению, разговора не получилось. Никто ни из специалистов, ни из рядовых колхозников не попытались даже внести какие-либо предложения. В докладе я констатировал, что постоянная нехватка горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, запасных частей, строительных материалов привели к сокращению производства продукции животноводства и растениеводства. Материально-техническая база хозяйства выглядит весьма скудно. Средний срок эксплуатации имеющихся тракторов около 9 лет, автомашин – 8 лет. Высокая изношенность зерноуборочных комбайнов и посевной техники. Постоянная нехватка денежных средств не позволяет поддерживать технику в исправном состоянии.

Я проинформировал участников собрания о том, что сотни тонн выращенной продукции остаются не востребованными государством, а реализованная продукция до сих пор остаётся неоплаченной. По этой причине не покрыта задолженность по зарплате. Заострил внимание на том, что все эти трудности существуют и в других хозяйствах, но мы уступили многим. Значительно сократили производство продукции животноводства. За 9 месяцев текущего года валовый надой молока сократился на 190 тонн. Снизили показатели на откорме КРС. Сократили производство зерна. Причиной тому не только либерально-экономическая политика, но и наша неорганизованность и порой отсутствие трудовой дисциплины. В период уборки некоторые комбайнёры допускали пьянство, самый лучший намолот у наших комбайнёров составляет 343 тонны, а в колхозе «Мир», к примеру, 700 и более тонн.

Завершая собрание, я почувствовал, что апатия и безразличие всё больше и больше охватывает наше общество…

Ситуацию того периода очень точно отразил в своей публикации в «Маяке» Кузьма Кузьмич Кузнецов, озаглавив её «В село пришла беда».

Глава XVIII

Определить приоритеты

Но руки опускать было нельзя. Итоги 1995 года обязывали, несмотря на финансовые трудности, определять приоритеты. Назревали коррективы в условиях материальной заинтересованности более ответственно готовить технику к весенне-полевым работам и уборке урожая.

К уборке хлебов 1996 года готовы.

2-й ряд слева направо:

четвёртый Чигвинцев Павел Егорович, главный инженер;

седьмой Чайников Сергей Владимирович, главный агроном; 3-й ряд слева направо:

третий Прокошев Аркадий Алексеевич, экспедитор.

И нам это сделать удалось. Скорректированные условия материальной заинтересованности позволили убрать хлеба за 20 дней, закончить первыми в районе и получить урожайность 23 центнера с гектара. Успешной работе на «Жатве-96» способствовали многие факторы. Главный из них – как никогда была проведена немалая работа с людьми. С механизаторами, водителями, операторами зернотока и другими хлеборобами были заключены договоры. Большое воздействие оказало предуборочное собрание, на котором кроме договоров были вручены сувениры, а после уборки – цветные фото.

Итоги вознаграждения впечатляют. Так, Андрей Медведев, намолотивший 3830 центнеров зерна, заняв первое место среди юж-пургинских комбайнёров, кроме основной зарплаты получил дополнительно 3280 кг зерна и по условиям соревнования телёнка весом 80 кг. Второе место у Ильфата Исхакова, намолотил 3580 центнеров, получил 3080 кг зерна и поросёнка. Третий, Анатолий Панишев, намолотивший 3500 центнеров, получил 3010 кг зерна и поросёнка. Пять комбайнёров из восьми, работающих на обмолоте, и все три комбайнёра, работающие на скашивании, выполнили договорные условия. Победителями на отвозке зерна от комбайнов стали Николай Петров на «ЗиЛ-130» и Сергей Багишев на «ГаЗ-53». Их показатели соответственно 831 и 795 тонн зерна. Водители получили 70% зерна от средней выработки комбайнёров.

Приличный дополнительный заработок зерном был и у членов звена по обслуживанию. Кроме того, все знали о том, что вознаграждение по итогам уборки получат лишь после постановки уборочной техники на хранение. Настрой на качественную подготовку техники к напряжённым периодам работ закрепили. К весенне-полевым работам 1997 года 87% тракторного парка и 89% автопарка прошли техосмотр и были готовы к работе. Это был лучший показатель в районе. а по итогам смотра-конкурса готовности зерноуборочной и кормоуборочной техники к уборке урожая Коллегия Министерства сельского хозяйства Удмуртии присудила «Юж-Пурге» первое место по четвёртой зоне.

Глава XIX

Депутатская деятельность

На протяжении пятидесяти лет малопургинцы оказывали мне доверие не только по профсоюзной, партийной и хозяйственной работе, но и по депутатской деятельности.

В апреле 1998 года завершились полномочия депутатов районного Совета, избранного в апреле 1994 года. Предстояло отчитаться перед избирателями о проделанной работе за прошедший созыв. Я это сделал не только на встречах в коллективах, но и через газету «Маяк». За период 1994–98 годов в работе районного Совета был накоплен немалый положительный опыт. Жизнь доказала необходимость разделения полномочий исполнительной и представительной власти. Введение должности освобождённого председателя районного Совета положительно повлияло на улучшение работы с депутатами и подготовку сессий. Используя депутатский статус, автору этих строк удалось решить вопрос газификации западного микрорайона райцентра. После закольцовывания трубопровода по улицам Западной, Новонабережной, Белокаменной со вновь построенным газопроводом закончились неудобства, связанные с нехваткой газа. Через ООО «Удмуртагроинвест» был решён вопрос финансирования строящегося газопровода в 1997 году до Абдульменево. Это открывало перспективу газификации деревни Чурашур. Были изысканы средства и проведено благоустройство улиц Полевой, Гагарина, переулка Советский.

Непросто складывалась работа депутатского корпуса. И связано это было, к сожалению, и с тем, что Государственный Совет Удмуртской Республики допускал серьёзные ошибки в законотворчестве. Много сил было потрачено впустую на проведение очередных и внеочередных сессий в связи с законом «О государственной власти в районах», инициатором которой был А.А. Волков, председатель Государственного Совета Удмуртской Республики. Закон противоречил Конституции Российской Федерации и Удмуртской Республики.

Депутаты Госсовета У.Р. Ешкеев, Чаузов, Нагорных обратились в Верховный суд Удмуртской Республики о признании незаконным и противоречащим Конституции России и Удмуртии, а также ущемляющими права граждан избирать и быть избранными. Как известно, Верховный суд Удмуртской Республики удовлетворил иск.

По указанию руководства Госсовета были внесены изменения в уставы местного самоуправления об избрании главы района депутатами, а не всенародно. Это вызвало широкую дискуссию в обществе, среди депутатского корпуса. Кто-то считал и считает, что при всенародном избрании во главе местного самоуправления могут оказаться некомпетентные, популисты, говоруны и даже нечистоплотные, с коррупционными склонностями люди. Другие, наоборот, призывали воспользоваться Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав граждан…», а также законом Удмуртской Республики «О местном референдуме…» и восстановить права об избрании главы района всенародно. По этой теме немало было выступлений, обращений, статей в газете «Маяк». Горячие дискуссии состоялись на сессиях рейсовета среди депутатов. И всё-таки считаю, что глава муниципального образования «Малопургинский район» должен избираться на альтернативной основе всенародно, так же, как и Президент России, и глава региона. Логика такого утверждения в том, что это самая приближённая к людям власть. Отстранение от должности в связи с утратой доверия – это прерогатива главы региона. Решение внеочередной октябрьской 2017 года сессии Малопургинского райсовета о конкурсном отборе кандидатов на должность главы района снимает все опасения о случайных кандидатах.