Полная версия

Полная версияСто лет одного мифа

Открытие в Мюнхене альтернативного вагнеровского театра было не единственным огорчением Вагнеров в первые годы нового столетия. Еще одним ударом, постигшим байройтское семейство, стало открытие без его ведома и согласия памятника Рихарду Вагнеру в Берлине, приуроченное к юбилеям композитора: в 1903 году отмечали девяностолетие со дня его рождения и двадцатую годовщину смерти. Мероприятие оказалось особенно болезненным для вдовы Мастера, поскольку, как ей стало известно, оно планировалось в тайне от байройтского семейства с 1898 года. Его инициатором стал быстро разбогатевший предприниматель и профессиональный певец Людвиг Лейхнер. Он родился в 1836 году в Майнце, получил образование в Вене и выступал в оперных театрах Кёльна, Кёнигсберга, Магдебурга, Вюрцбурга и Штеттина. Искусство Лейхнера знал и ценил сам Рихард Вагнер, восхищавшийся, в частности, его трактовкой образа Ганса Сакса. Разбогател же этот баритон, одновременно изучавший фармацевтику в берлинском Университете Фридриха-Вильгельма, благодаря изобретению не содержащего свинца косметического тонального крема, производством которого он занимался с первой половины семидесятых годов на собственной парфюмерной фабрике. Сочетание художественных наклонностей и успешной предпринимательской деятельности сделало из него видного мецената. Выдвинув идею установки памятника Вагнеру, Лейхнер возглавил оргкомитет по проведению этого торжественного мероприятия, в который включил своих наиболее видных единомышленников. В числе энтузиастов оказался и император Вильгельм II, не только одобривший эту идею, но и предложивший собственные эскизы и поправки к проекту памятника, разработанному известным скульптором Густавом Эберлейном. Самым же обидным для Козимы и Зигфрида стало то, что в оргкомитет по приглашению его председателя согласились вступить Ганс Рихтер и Феликс Мотль, которые до тех пор считались верными вассалами Байройта.

Торжество начали планировать с конца 1902 года, а открытие, где предполагалось присутствие императорской семьи, высшей аристократии и знаменитостей со всей Германии и из-за рубежа, назначили на 1 октября 1903-го. К этому событию приурочили четырехдневные празднества, в рамках которых планировалось провести несколько исторических концертов. Кроме того, в здании рейхстага должны были дать гала-концерт, для которого композитору и дирижеру Фрицу Фольбаху заказали торжественную кантату для хора и духового оркестра. Для берлинской знати был запланирован большой банкет в известном увеселительном комплексе Винтергартен, а для академической публики – музыковедческий конгресс.

О своих планах оргкомитет своевременно известил бургомистра Байройта Теодора Мункера – еще в 1898 году к нему обратились с «Призывом к строительству в Берлине памятника Рихарду Вагнеру», однако он по каким-то причинам не поставил сразу же в известность Вагнеров. Узнавшая об этом слишком поздно и потому оказавшаяся как бы не у дел Козима с возмущением писала 28 ноября 1902 года советнику кабинета министров Бодо фон Кнезебеку: «Мне стало известно, что своими сочинениями будут представлены итальянец Масканьи и француз Массне, я также слышала, будто насчет всего этого распорядился обладающий денежными средствами производитель косметики». Кроме того, она поручила Генри Тоде выступить 13 февраля 1903 года в Берлинской филармонии с докладом на тему «Как немецкий народ будет чествовать Рихарда Вагнера?» и изложить в нем проект ее собственной программы проведения торжеств. Зять Козимы получил четкую установку: «Считаю, что нужно добиться, чтобы первое слово на этом празднестве принадлежало только тебе. Следует положить конец закулисной игре, которую вели до сих пор». В соответствии с выработанным Козимой и ее зятем планом в ходе юбилейных торжеств следовало как можно точнее воспроизвести процесс развития музыкальной драмы от античных времен до учреждения вагнеровского фестиваля в Байройте. При этом следовало исполнять не только произведения самого Мастера, но и шедевры наиболее почитаемых им композиторов, как-то: Ифигению в Авлиде Глюка, Волшебную флейту Моцарта, Вольного стрелка Вебера, а также симфонии Бетховена и мотеты Баха. В программу следовало включить и драматические произведения – Минну фон Барнхельм Лессинга, Орлеанскую деву Шиллера и Принца Фридриха Гомбургского Клейста. Из зарубежных драматургов нужно было представить Шекспира, а из композиторов – Луиджи Боккерини и Этьена Николя Мегюля. Поскольку у композиторов Голландии, Швеции и Дании Тоде не нашел произведений, достойных быть исполненными на юбилее Вагнера, он предложил ограничиться народными песнями и танцами этих стран. И, что особенно важно, на открытии памятника должны были выступить главные идеологи Байройта – Хьюстон Стюарт Чемберлен, Ганс фон Вольцоген и сам Генри Тоде. Людвига Лейхнера и членов комитета по организации празднования юбилея он даже не упомянул. Вполне естественно, что это вмешательство возмутило Лейхнера и его соратников. Однако хозяйка Байройта потребовала сверх того, чтобы свой протест выразили привлеченные в оргкомитет Ганс Рихтер и Феликс Мотль. «Могу ли я тебя попросить, чтобы ты выразил в письме комитету свое мнение и напомнил им о том, в честь кого они хотят устроить праздник? Спроси их, пожалуйста, какой музыкант может взять на себя сегодня смелость сочинить по этому поводу музыку? – писала она в середине января 1902 года Гансу Рихтеру, подразумевая Фрица Фольбаха. – И скажи, что такой праздник имеют право прославлять только величайшие мастера музыкального искусства и поэзии!» Не желая огорчать почитаемую им даму, Мотль вышел из состава оргкомитета и выступил в начале мая с заявлением, которое опубликовал в виде открытого письма в газете Deutsche Zeitung: «Мы все знаем, что Рихард Вагнер не нуждается ни в каких памятниках, что он сам себе воздвиг памятник, каковым является Дом торжественных представлений в Байройте, дальнейшее совершенствование которого является задачей немецкого народа». В том же номере газета опубликовала ответ Лейхнера: «Надо полагать, мы не хуже Вас понимаем дух Вагнера и разрабатываем праздничную церемонию таким образом, чтобы она носила истинно народный, а не беспредметный в своей фантасмагории характер, чтобы во всех своих частях она доносила до сознания немецкого народа истинное понимание величия Мастера». Он также отметил, что Вагнер принадлежит уже не Байройту и не историкам искусства (выпад в адрес Генри Тоде), а немецкому народу и всему миру. После этого произошло окончательное размежевание на друзей и противников Лейхнера и его оргкомитета. В сложном положении оказался только Мотль. Он, как и Рихтер, заявил было, что выходит из оргкомитета, однако его фамилия значилась во всех печатных материалах к юбилею, и исключить ее можно было, только выпустив новый тираж, разумеется за счет Мотля, что обошлось бы ему примерно в 10 000 марок, а на это он никак не мог пойти и не стал настаивать на своем исключении. Что же касается Фрица Фольбаха, то он предпочел не связываться с могущественной хозяйкой Зеленого холма и отозвал свою кантату.

Церемония открытия памятника состоялась в назначенный срок, 1 октября 1903 года, однако Вагнеры и их сторонники бойкотировали это мероприятие и сделали вид, что не имеют к нему никакого отношения. Остался в стороне и император, приславший в качестве своего представителя младшего сына, Эйтеля Фридриха. Разумеется, байройтский клан делал все возможное, чтобы испортить Лейхнеру репутацию, распространяя слухи, будто тот затеял воздвижение памятника в целях рекламы своего крема и для получения звания тайного коммерции советника. Вагнеры отчасти добились своего, однако репутация Лейхнера оказалась достаточно устойчивой. Между тем престиж Козимы и ее сына с тех пор неуклонно падал, чему в значительной мере способствовало дальнейшее развитие событий вокруг Байройта и правящего в нем семейства.

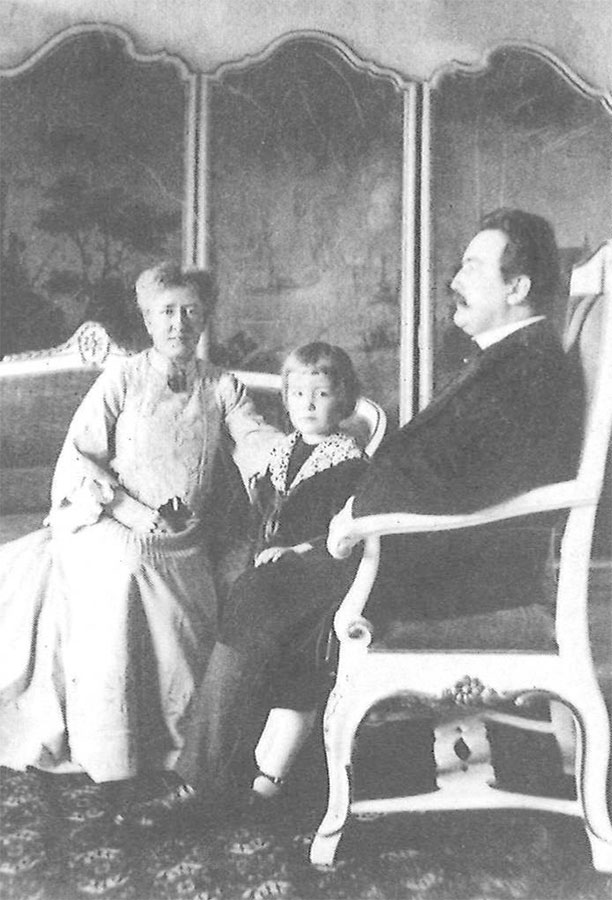

Франц Филипп Байдлер-старший с женой Изольдой и сыном

Зигфрид Вагнер с исполнителями после премьеры его оперы Кобольд

Глава 5. Зигфрид возглавляет семейное предприятие

Сразу после выхода в свет своего основополагающего трактата Чемберлен приобрел международную известность и стал влиятельным публицистом и политиком. Объем его переписки неизмеримо возрос, поскольку приходилось отвечать на многочисленные запросы по самым разным аспектам его труда. Он не успевал писать статьи по интересовавшим журналы проблемам и выступать с докладами в различных общественных организациях и объединениях. К тому же надо было писать предисловия к новым изданиям и отвечать на множество критических откликов. Вся эта деятельность не выходила за рамки чисто теоретических рассуждений и не давала реальным политикам инструмента для исправления тяжелого наследия, оставленного человечеству ушедшим столетием. Однако через год после публикации книги автор получил письмо главного редактора румынского научного журнала Noua revistă română, философа и социолога, профессора Константина Рэдулеску-Мотру, который просил Чемберлена ответить на интересовавший его вопрос: «Желательно ли, по Вашему мнению, чтобы румыны предоставили евреям полное политическое и гражданское равноправие, а также право на владение землей?» Профессор не скрывал, что с этим вопросом он обратился и к другим видным европейским интеллектуалам и их ответы он собирается опубликовать в своем журнале для того, чтобы помочь правительству выработать разумную политику в отношении инородцев. Чемберлен снова отнесся к поставленной перед ним проблеме со всей серьезностью, поскольку на этот раз речь шла о применении изложенных им взглядов на практике, и ответил в чрезвычайно обстоятельном письме. Прежде всего, как и всякий опытный врач, добивающийся расположения пациента, он указал на особую опасность ситуации с евреями, которая к тому времени создалась в Румынии, стоящей несколько особняком по отношению к другим европейским странам, поскольку в ней еще не завершился процесс становления государственного устройства. В связи с этим к вопросу о предоставлении евреям полного равноправия требовался, по мнению Чемберлена, особенно тщательный подход. Для убедительности он использовал неотразимый, на его взгляд, аргумент: «И Вы полагаете, что если пять с половиной миллионов румын полностью уравняют 400 000 еврейских гостей в гражданских и политических правах, то через сто – да что я говорю – через пятьдесят лет в мире еще будут существовать какие-либо румыны, кроме носильщиков, подметальщиков улиц и обездоленных крестьян-батраков?» Он предлагал использовать для решения проблемы исключительно ненасильственные, цивилизованные меры, в том числе связанные с ограничением политических и имущественных прав: «Обеспечьте евреям ту же самую неотъемлемую защиту, которую вы обеспечиваете всем пришельцам, предоставьте им в качестве старожилов страны долгосрочные преимущества; позвольте им (поскольку вы не можете этому воспрепятствовать) конкурировать в области ремесла и индустрии, однако при этом тщательно их контролируйте. Но не предоставляйте им никаких политических прав и права на владение землей. Подобное было бы для Румынии самоубийственным. И позаботьтесь о том, чтобы евреи не завладели через газеты общественным мнением, не властвовали над умами и сердцами, покорив книжный рынок и школы». Кроме того, он посчитал полезным стимулировать отъезд евреев из страны, даже если государству потребуется для этого пойти на некоторые затраты: «Вам следует выплачивать евреям премии за то, что они покидают Румынию; какой бы тяжелой ни была эта нагрузка на ваши финансы, она тысячекратно окупится». Совершенно очевидно, что автор рекомендаций считал предлагаемые им меры подходящими не только для Румынии, но и для Германии, где перед ним никто подобных вопросов не ставил. Тем не менее он послал копию статьи в редакцию берлинской газеты Tägliche Rundschau, которая представляла собой «внеполитическое издание, дополняющее печатные органы всех политических партий». Таким образом, Чемберлен пытался распространить свои практические рекомендации по избавлению от евреев на возможно более широкий спектр реальной политики. При этом он небезосновательно рассчитывал на то, что популярность его книги обеспечит ему сторонников из либеральных кругов. В конце концов, благоприятный отзыв об Основах дал даже президент США Теодор Рузвельт. Он, разумеется, отметил «идиотскую ненависть» Чемберлена, в том числе к евреям, однако счел необходимым признать, что этот человек написал действительно прекрасную книгу, где дал возвышенную оценку истинному христианству, и что его книга «предоставляет материал для полудюжины других великолепных книг на самые разные темы». Президент также отметил, что с влиянием автора книги «следует считаться, к нему нужно отнестись серьезно».

Среди немногих, кто позволял себе критиковать Основы, странным образом оказалась Козима Вагнер. Судя по всему, она испытывала чувство неудовлетворенности оттого, что использовавший многие идеи Рихарда Вагнера автор не обозначил его как своего предтечу. Кроме того, она считала, что ее добрый друг мог бы отдать должное «твердыне на холме» как одному из самых важных культурных институтов арийской цивилизации. При этом она критиковала автора «по-свойски», считая это допустимым с учетом недосягаемой высоты своего положения. В конце концов, в своих лекциях, которые Чемберлен читал в Вене, он и сам признавал, что не до конца постиг философию Вагнера. Впрочем, у самого Чемберлена также были претензии к Козиме, относившиеся главным образом к области эстетики. Она, в частности, наотрез отказывалась разделять его отношение к разработавшему систему сценографии вагнеровских драм уже упомянутому в предыдущей главе молодому художнику из Швейцарии Адольфу Аппиа; автор Основ успел подружиться с ним еще во время своего пребывания в Женеве и проникся его идеями относительно сценического использования света и тени. Тем не менее расхождения во взглядах между хозяйкой байройтского предприятия и венским идеологом были не настолько принципиальными, чтобы помешать их дружбе, которая могла бы оставаться по-прежнему безоблачной, но Козима сделала ошибку, которая чуть было не стала роковой. Не желая продолжать завязавшуюся между ней и Чемберленом дискуссию, она поручила ответить ему своему зятю Тоде. Получивший известность в качестве блестящего лектора гейдельбергский профессор уже давно точил зубы на соперника-дилетанта и завидовал его всемирной славе. Поэтому он с удовольствием опубликовал в 1900 году дерзкую рецензию, в которой хоть и хвалил книгу за широту охвата проблемы, но в то же время с профессорским апломбом указывал автору на явные нестыковки в рассуждениях и недопустимое даже для студента использование ложных предпосылок. В ответной статье Чемберлен не стал называть Тоде по имени и тем самым лишил его возможности продолжить дискуссию, но его отношения с обитателями Ванфрида резко испортились. Хотя он продолжал переписываться с Козимой, это была уже обычная дань вежливости, а фестивалей он больше не посещал до 1908 года.

* * *На рубеже веков Козима почти добилась превращения Дома торжественных представлений в сакральное место ежегодного паломничества посвященных, где им, как в сценической мистерии Вагнера, раз в год являют «священный Грааль». Вполне понятно, что после того, как бундестаг отклонил продление закона об охране авторского права, байройтское семейство со страхом ждало наступления 1913 года, когда оно лишится не только дохода в виде отчислений от сборов с вагнеровских постановок в других театрах, но и эксклюзивного права на постановку Парсифаля, после чего священную чашу можно будет извлекать из ковчега и использовать для ритуальных целей в любом театре. Однако беда пришла откуда не ждали, и при этом еще до наступления рокового срока. О своей постановке Парсифаля объявила в 1903 году нью-йоркская Метрополитен-опера. Как это могло случиться? В том году интендантом приобретавшего все большую популярность бродвейского оперного театра, попечительский совет которого не жалел средств на его развитие, был назначен предприимчивый импресарио и постановщик из Германии Генрих Конрид; на протяжении последних двадцати лет он десятки раз посещал Соединённые Штаты с целью реализации своих многочисленных проектов и за это время успел сменить свою еврейскую фамилию на ее американский аналог. Генрих Кон родился в 1855 году в принадлежавшем тогда Австро-Венгрии силезском городке Билице (ныне Бельско-Бяла, Польша), получил театральное образование в Вене и выступал в молодости в качестве драматического актера в австрийской провинции. Впоследствии он проявил себя и в качестве постановщика, работая преимущественно в драматических театрах Германии и Австрии, а также в Америке. Но в основном Конрид был известен не режиссерской, а театрально-предпринимательской деятельностью, и в Мет его пригласили в качестве директора. Он сразу же решил поразить публику, впервые поставив Парсифаля вне Байройта. Для этого у него не было никаких юридических препятствий, поскольку США еще не присоединились к Бернской конвенции об охране авторских прав. Нужно было только раздобыть крупноформатную дирижерскую партитуру, поскольку выпустившее ее издательство «Шотт» имело право распространять этот вариант лишь с письменного разрешения семьи Вагнер, а та на это ни за что бы не согласилась. Понадеявшись на то, что для дирижирования невозможно использовать общедоступный карманный вариант партитуры, Зигфрид Вагнер легкомысленно разрешил беспрепятственно его распространять и лишь впоследствии понял, какую непоправимую ошибку он совершил. Конрид не поленился скопировать партитуру и изготовить необходимое количество экземпляров в нужном формате.

Разумеется, Козима усмотрела в этом прежде всего закулисные козни Эрнста фон Поссарта, который как никто другой был заинтересован в нарушении законных прав семьи на эксклюзивную постановку сценической мистерии и в лишении байройтского клана священной ауры духовных наследников Мастера. Она всеми силами пыталась противодействовать «ограблению Грааля» и даже собиралась обратиться к президенту Рузвельту. Она опрашивала своих влиятельных знакомых, через кого можно было бы передать ему свою просьбу, поскольку, в отличие от Берлина, в Вашингтоне у нее не было никаких связей. Она даже подала в американский суд иск против Метрополитен-оперы и хотела послать туда в качестве своего представителя Адольфа фон Гросса, однако тот не поехал, поскольку не верил в благоприятный для Вагнеров исход дела, и отговорил от этой бессмысленной затеи Козиму. Поэтому суд слушал дело в отсутствие истцов, а поскольку юридических оснований для запрета постановки не было, он рассматривал только вопрос о том, каким образом исполнители завладели партитурой. Так как и здесь никаких незаконных действий не обнаружилось, иск, как и предполагал Гросс, был отклонен. Сохранялась слабая надежда на то, что процесс вызовет среди американской общественности сочувствие к ограбленному Байройту, но и она не оправдалась. Нью-йоркская пресса издевалась над Вагнерами на все лады. Козиму называли «байройтской вдовствующей королевой», а ее жалобы на Конрида – «сентиментальной болтовней»; газета Morning Journal писала, что хозяйка байройтского предприятия готовит страшную месть – собирается прислать в качестве постановщика своего сына Зигфрида.

Козиму огорчило также «предательство» байройтских исполнителей, согласившихся выступить в американской постановке Парсифаля. Конриду удалось привлечь таких звезд, как Милка Тернина и Алоис Бургшталлер, а также мюнхенского сценографа Карла Лаутеншлегера, которые, как полагала хозяйка байройтского предприятия, должны были быть всецело ей преданы. Что касается Милки Тернины, то ревность Козимы была запоздалой – вдова Мастера и сама могла бы отнестись повнимательнее к этой замечательной певице и предоставить ей у себя более широкое поле деятельности. Однако в Ванфриде отношение к ней, как и к прочим исполнителям, которых подозревали в еврейском происхождении, было настороженным. Родившаяся в 1863 году в Хорватии, певица получила начальную вокальную подготовку в Загребе, а потом училась в Вене. В 1880-е годы она выступала в театрах Лейпцига, Граца и Бремена, а в 1890 году ее взяли в труппу придворной оперы Мюнхена, с которой она была связана до 1906 года. Ее репертуар включал более восьмидесяти ролей, включая партии основных вагнеровских героинь – Зиглинды, Елизаветы, Сенты, Брюнгильды, Эльзы и Кундри. В 1896 году она пела на коронации Николая II в Москве, а с 1898 года выступала в лондонском Ковент-Гардене, ее приглашали также в Берлин, Цюрих, Гамбург и Бостон, а в 1896 году она участвовала в гастрольной поездке по США с оперной труппой Дамроша. В 1899 году ее пригласили в Метрополитен-оперу, в результате чего она стала одной из международных оперных звезд первой величины. Для выступлений в Байройте ее рекомендовал Герман Леви, и это сразу же насторожило с недоверием относившихся к его рекомендациям Мотля и Гросса. Вдобавок в Мюнхене Тернина блистала также в Гугенотах Мейербера, а такая слава не вызывала энтузиазма у байройтской элиты. Козима все же посчитала возможным занять ее в партиях Елизаветы в Тангейзере и Кундри в Парсифале, тем более что певицу также рекомендовал хорошо знавший ее Рихард Штраус. Тернину даже вызвали для прослушивания. Однако пригласить ее для выступления на фестивале долго не решались: услышав певицу в Мюнхене, Козима пришла к заключению, что та «слишком великолепна» для занимаемого Козимой «скромного положения в жизни и искусстве». Такое самоуничижение гранд-дамы означало, что ее театру не подходит оперная дива, выступающая в эффектных оперных партиях, – для выступления на фестивале, тем более в Парсифале, солистка должна быть куда скромнее и «духовнее». Кроме того, Мотль продолжал настаивать на «ориентальном» происхождении певицы и типично «еврейском» характере ее репертуара. Все эти досужие разговоры, разумеется, ничем не были подтверждены – так же, как и его высказывания о ее исполнении, которое он находил «холодным и неприятно аристократичным». Однако на Козиму они оказывали определенное воздействие: Мотль знал, каким образом он может испортить репутацию исполнителя в глазах своей покровительницы. Все же после того, как в течение следующих пяти лет Тернина добилась всемирной известности, выступив почти во всех главных вагнеровских партиях, ее снова пригласили для прослушивания в Байройт, и на фестивале 1899 года она спела партию Кундри – как и в случае с Паулиной Майак, Козима скрепя сердце согласилась доверить ей роль, которую не считала «чисто арийской». В своем письме подруге Козима даже оправдывалась: «Тернина – всеобщий идол. Она была необходима, и я рада, что заполучила ее на роль Кундри». Однако это было единственное выступление Тернины на Зеленом холме, и у Козимы не было реальных оснований для ревности.

Предложение Конрида выступить в Метрополитен-опере приняли не только байройтские солисты, но и – подумать только! – сам Мотль. Он уже давно жаловался, что переживает жизненный кризис, поскольку, став прославленным капельмейстером, вынужден оставаться в провинциальном Карлсруэ. К тому же он не был счастлив в браке: певица Генриетта Мотль-Штандгартнер, на которой он имел несчастье жениться, оказалась на редкость склочной особой, истеричкой и мотовкой. Поскольку она неоднократно грозилась перерезать мужу горло или покончить с собой, он воспринял предложение Конрида как перст судьбы и не задумываясь его принял. Козима не нашла доводов для возражений, тем более что Мотль пообещал не принимать участия в «ограблении Грааля», то есть не дирижировать Парсифалем. Поэтому, получив ее благословение, он отбыл в октябре 1903 года в Нью-Йорк. Мотль не только не дирижировал Парсифалем, но даже не посещал его представлений. Лишь однажды он заглянул к самому концу спектакля, чтобы услышать, как он писал в Байройт, «взятое на четверть тона ниже верхнее ля-бемоль». К этому он злорадно добавил, что «не нужно быть чрезмерным приверженцем Ванфрида, чтобы осознать моральную ущербность и грубость этого исполнения». Злорадство Мотля легко понять, если учесть, что постановкой дирижировал не имевший никакого отношения к Байройту и даже к Мюнхену, но успевший к тридцати годам завоевать в Америке репутацию даровитого вагнеровского интерпретатора Альфред Герц. Мотль злобно описывает в письме Козиме пострадавшего в детстве от полиомиелита музыканта, явно желая доставить ей удовольствие и рассчитывая на ее одобрение: «С капельмейстером Герцем судьба обошлась жестоко в двух отношениях: 1. Он косолап, и 2. При подготовке в Нью-Йорке Парсифаля он обнаруживает поразительное рвение на репетициях. Постоянно можно наблюдать, как он суетливо рыщет со своей клюкой по всем проходам театра, добывая для дополнительной репетиции какую-нибудь девушку-цветка, пажа, рыцаря или звонаря. В то время как в одном из репетиционных залов звучат торжественные звуки Грааля, из другого угла доносится хор из Сельской чести или Героическая! Это явное осквернение Святого Духа!»