Полная версия:

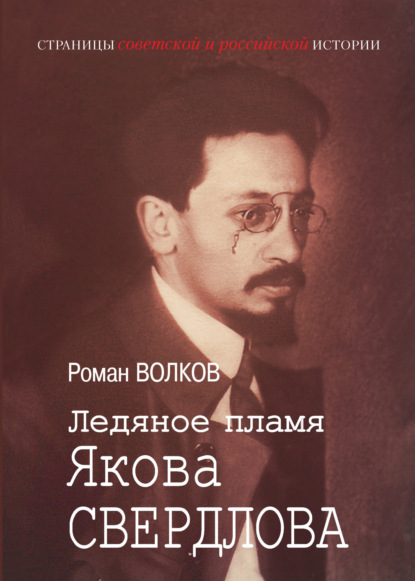

Ледяное пламя Якова Свердлова

Самым его близким приятелем того времени был молодой сормовский рабочий Семен Баранов. Похоже, Яков пытался хоть как-то заместить потерю Володи Лубоцкого. Но равноправных отношений двух одинаково грамотных революционеров не получилось. Вениамин Свердлов в своих воспоминаниях называл Сеню «адъютантом Якова». Яркая харизма и гимназическое образование, пусть и неоконченное, давали Якову превосходство над большинством сверстников и ребят постарше.

Глава 5. Лучший друг сормовских рабочих

Общество железоделательных, сталелитейных и механических заводов «Сормово» было одним из крупнейших машиностроительных производств Российской империи. В начале ХХ века на сормовских заводах выпускали паровозы и вагоны, танкеры и пароходы, мостовые сооружения и металлоконструкции, листовое и сортовое железо. Здесь были сконструированы и построены первые в мире теплоходы! Сормово в начале века было одним из наиболее технически продвинутых предприятий на планете.

В штате акционерного общества трудились более 20 тысяч человек в 48 цехах и семи технических бюро (31, 32).

Этим сложнейшим организмом управлял А. П. Мещерский – российский банкир и промышленник, совладелец и директор-распорядитель Сормовского и Коломенского заводов, объединивший их в трест «Коломна-Сормово». Его заслуженно называли «русским Фордом» (31).

В 1889 году на судоремонтном заводе Курбатова, а затем в 1893 году партийные лидеры М. Г. Григорьев и Я. С. Пятибратов направили группу организаторов на значительно более крупный Сормовский завод. Консультировал их по всем вопросам подпольной деятельности лично Владимир Ульянов. Для этого он неоднократно приезжал в Нижний Новгород – в 1893, 1894 и дважды в 1900 годах. При личном участии Ильича была запущена нелегальная типография, печатавшая агитационные материалы. С конца XIX века Сормово стало настоящим бурлящим котлом, в котором социал-демократы планировали выплавить общество будущего.

С ростом производства усилился процесс перемещения рабочих между Сормовом и деревнями. Приходившие на завод крестьяне зачастую были уроженцами старообрядческих сел и хуторов, они изначально ненавидели официальные власти за вековые притеснения и даже считали их «семенем Антихриста» (33).

Была и экономическая причина: при увольнении быстро вернуться к сельской жизни сложно. Поэтому толпы безработных дни напролет дежурили у ворот завода.

На фоне внезапного резкого снижения расценок Пискунову удалось организовать целый ряд забастовок отдельных цехов. Часть бастующих была уволена, на их место выписаны рабочие из Москвы. А как только по Сормову поползли слухи о готовящемся бунте, директор Мещерский добился выдвижения на усмирение волнений шести рот солдат в полном вооружении, которых долгое время можно было увидеть на улицах Нижнего Новгорода (34).

Таким было место новой командировки Якова Свердлова. Бывшему иудею необходимо было под носом у полицейских шпиков и военных, избегая внимания лояльных заводскому начальству работников, находить общий язык с одной из наиболее суровых, недоверчивых и замкнутых групп российского общества – старообрядцами-беспоповцами. И права на ошибку не было.

В Сормове Яков Свердлов познакомился еще с одним человеком, которому суждено было стать одним из его важнейших наставников и образцовым «полевым командиром» подпольного движения.

Весной 1902 года держателем партийной кассы и, по сути, руководителем сормовских социал-демократических ячеек стал опытный подпольщик П. А. Заломов, потомственный судостроитель, работавший слесарем в механическом цеху общества «Сормово». Под его началом на тот момент насчитывалось около 200 активистов.

Во время первомайской демонстрации 1902 года Заломову удалось вывести толпу под лозунгами справедливой оплаты и защиты прав трудящихся. Больше 10 тысяч людей вышли под красными флагами – почти половина сормовских рабочих и множество сочувствующих нижегородцев! (35)

Сам он в первом ряду нес красный флаг с надписью «Долой самодержавие!», с которым его и задержала полиция.

Амбициозный Нижегородский комитет социал-демократической партии был полностью разгромлен. Над лидерами шел громкий показательный процесс, гремевший в печати несколько месяцев на всю Россию. И если Александр Пискунов предпочитал все отрицать и отмалчиваться – против него не было весомых улик и следствие смогло доказать лишь хранение запрещенной литературы, то Петр Заломов в суде пошел в атаку. Терять ему было нечего – он опять шел в первых рядах с лозунгом на красном флаге, и его называли организатором большинство свидетелей обвинения.

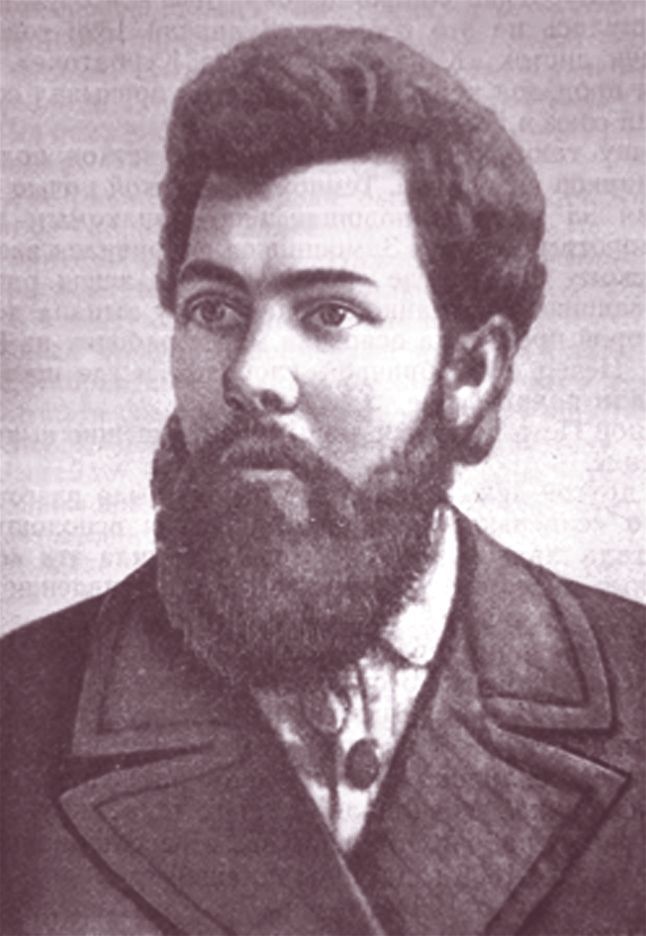

Мятежность натуры у Петра Заломова была, что называется, написана на лице. Его запоминающаяся внешность мыслителя служила контрпропагандой тезису реакционной пропаганды о грубых и примитивных бунтовщиках без роду и племени

Поэтому в последнем слове Заломов выступил с яркой речью, в которой обличал существующий строй. Какое право его имеют судить именем царя, под управлением которого большая часть жителей страны живет в унизительной нищете и постоянно страдает от несправедливости власти? Публика в зале устроила овацию, а судья приговорил оратора к пожизненной ссылке в Восточную Сибирь. Ленин называл «героическим и по-настоящему товарищеским» поведение П. А. Заломова и его соратников на суде.

Так что партии после подобного поражения толковый порученец с шустрыми ногами, подвешенным языком и крепкими нервами был необходим как воздух (36).

Якову доверили организацию заводской подпольной типографии. До этого момента несколько попыток создания печатной мастерской были провалены, а пойманные с поличным участники – арестованы. Материальная база была разгромлена полностью. И тем не менее типография нужна была в самом Сормове – доставлять через реку листовки и литературу на регулярной основе было слишком рискованно. Поэтому первой же заботой Свердлова стала закупка типографского оборудования.

Благодаря старым отцовским связям он сумел договориться, даже собирался поехать за наборными шрифтами в Пензу. Но нижегородская охранка дело свое знала крепко. «Яков Свердлов, – говорится в донесении Нижегородского охранного отделения в Департамент полиции, – принимал деятельное участие в гектографировании преступных изданий, в преступной пропаганде и был озабочен собиранием денег – на выписку каучуковой типографии для преступных целей и собирал на таковую деньги, затем собирался ехать лично, по его словам, в город Пензу, что не состоялось, причем, по агентурным сведениям, в Пензе должны были что-то приготовить…» (16)

Тем не менее Якову удалось подружиться с рабочими. Молодой член первого Нижегородского комитета РСДРП старовер Дмитрий Павлов начал рекомендовать соратникам «молодого иудея», что открывало ему многие двери в стане подпольщиков.

Свердлов, прекрасно знавший все типографии Нижнего Новгорода, направил туда на трудоустройство рабочих-подпольщиков, научив, как отвечать на расспросы хозяина во время собеседования. Трудоустроенные похищали шрифты, передавали их Якову, после чего увольнялись. Один из этих псевдо-печатников, А. Прокофьев, в конце 20-х годов вспоминал, что система краж была отлажена до совершеннейшей виртуозности. Однажды на нелегальном митинге в типографии «Нижегородского листка» Свердлову прямо во время его речи подручные незаметно насыпали в карман шрифт, похищенный в этой же типографии (37).

Вскоре подпольная заводская печатня заработала на полную мощность. Причем сам Яков Свердлов не чурался заниматься тяжелым трудом – к тому времени он стал заправским типографским рабочим и нередко собственноручно набирал и печатал листовки. Но несмотря на все меры предосторожности, полиция вскоре вышла на след подпольщиков: «В селе Сормово, – доносил в начале 1903 года нижегородский полицмейстер начальнику губернского жандармского управления, – в помещении завода устроена рабочими типография и так помещена скрыто, что об этом только известно участникам, даже отделения и цех не знают» (39). Как ни хитрили подпольщики, в игре в «казаки-разбойники» у них не было шансов. Противник их постепенно загонял в угол – «казаки» в полицейских мундирах не даром ели свой хлеб.

Глава 6. Наставники юного подпольщика

В ночь с 13 на 14 февраля 1903 года на квартире братьев Якова и Вениамина, живших к тому времени отдельно от отца, был произведен обыск. Под кроватью следователи нашли 24 экземпляра воззваний Нижегородского комитета РСДРП, в том числе прокламации под названием «Ростовская стачка» (38).

К этому времени Яков Свердлов уже числился в досье охранки как деятельный участник гектографирования преступных воззваний и организации тайной типографии. Поэтому ему было не отвертеться от наказания, и дабы избавить брата от тюрьмы, Яков впервые согласился чистосердечно раскаяться – всю вину он взял на себя. Как ни странно, такая линия поведения помогла ему избежать самого худшего, не повторить судьбу Володи Лубоцкого.

Позже выяснилось, что за внезапным арестом стояла умелая оперативная работа охранки, внедрившей к социал-демократам агента.

Сохранились тюремные дневники Якова Свердлова. В этих записях хотя и очень молодой, но уже довольно опытный арестант-рецидивист иронизирует относительно своего положения: «Куницкий, Свердлов и Горбунов сидят вместе во второй камере. Живут они превосходно, а в особенности Яков Михайлович и Алексей Перфильевич. Сии господа всегда находятся в хорошем расположении духа, потому что самим им не об чем беспокоиться. Один из них холост, а к другому всегда ходит невеста в жандармское управление и просит насчет свидания» (16). Для семнадцатилетнего юноши это беспримерная твердость духа – ведь не секрет, что за решеткой массово раскисают и теряют самообладание люди взрослые и с большим жизненным опытом.

Яков Михайлович Свердлов в образе молодого бунтаря. 1903 год

[РГАСПИ. Ф. 86. Оп. 1. Д. 139. Л. 13]

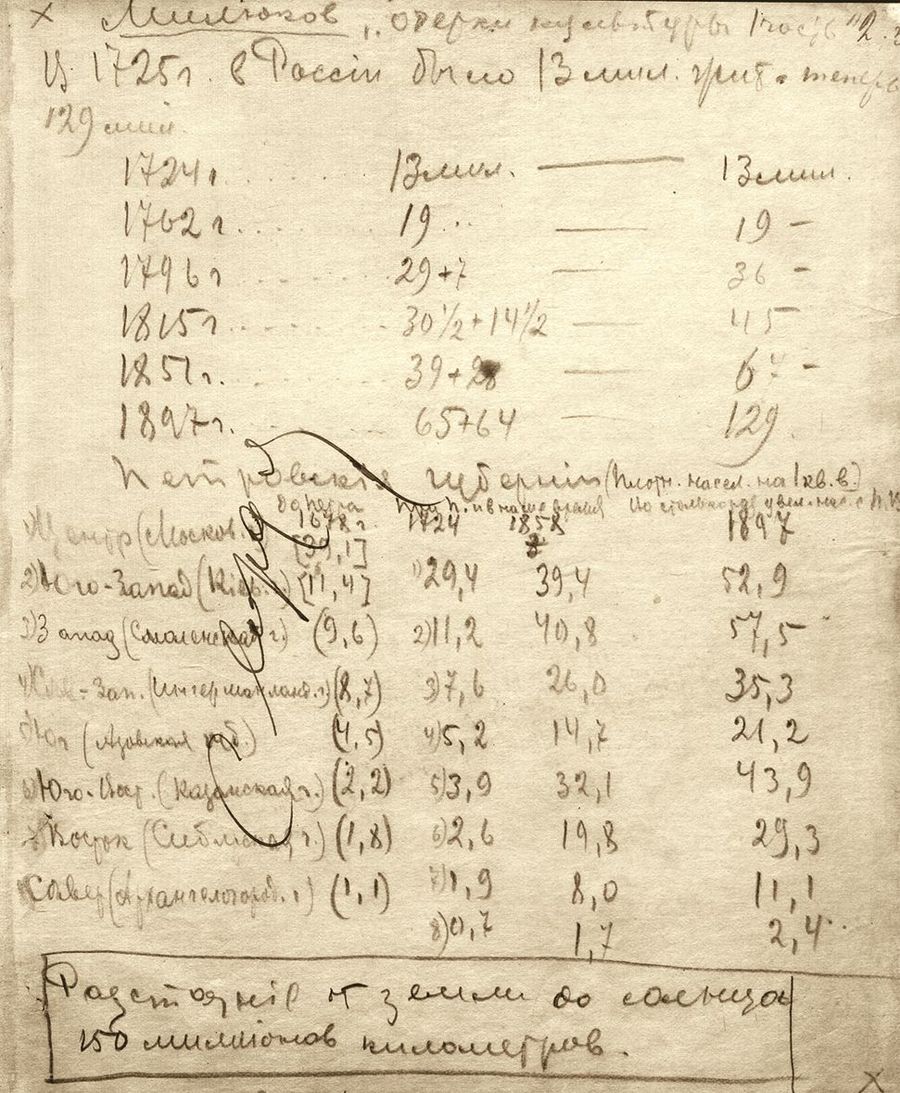

Тюремная тетрадь Я. М. Свердлова. Конспект книги «Очерки по истории русской культуры» Павла Милюкова; 14 мая – 14 июня 1903 года Подлинник. Автограф

[РГАСПИ. Ф. 86. Оп. 1. Д. 1. Л. 3, 28 об]

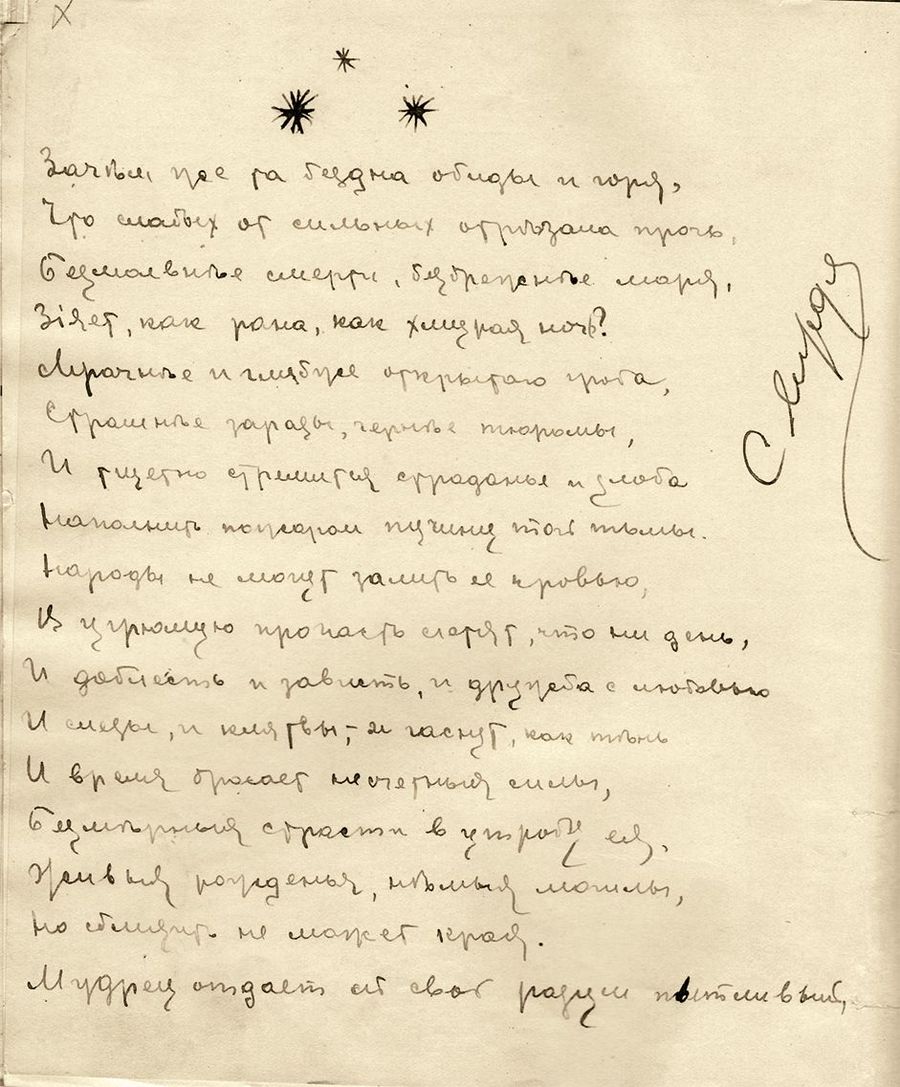

Тюремная тетрадь Я. М. Свердлова. Стихи юный романтик революции тоже любил, возможно и писал сам. Тексты, как и положено арестанту, жалобные: «зачем же та бездна обиды и горя, что слабых от сильных отрезала прочь…». 14 мая – 14 июня 1903 года. Подлинник. Автограф

[РГАСПИ. Ф. 86. Оп. 1. Д. 1. Л. 3, 26 об]

Месяцы тюремного заключения Свердлов не терял даром, он много читал. Среди книг, интересовавших его, были как труды по политэкономии европейских социал-демократов, так и отечественные очерки по истории.

Для отдыха Яков читал художественную литературу – в это время он запоем знакомился с произведениями Чехова. Особо понравившиеся отрывки зачитывал всей камере. И это стало очень действенным приемом завоевания всеобщего внимания. Впредь Яков в публичных выступлениях всегда старался опираться на конкретные жизненные примеры, проводить исторические параллели и даже вспоминать притчи и легенды.

Особое внимание Яков уделял иностранным языкам – совершенствовал немецкий и вспоминал гимназический французский. Его кипучей энергии хватало не только на то, чтобы учиться самому, но и помогать тянущимся к знаниям сокамерникам. Сормовский рабочий Г. Котов, занимавший пару недель соседние нары со Свердловым, вспоминал: «В чтение книг Яков Михайлович внес некоторую систему. Он сам спрашивал у других книги и сам же определял, что мне дать вперед и чего совсем не давать. Это в своем роде была для меня хорошая школа» (39). И снова четыре гимназических класса давали преимущество Якову, возвышали его над толпой. Он это чувствовал и понимал. Именно это служило ему основной мотивацией для продолжения самообразования.

Сарра Михайловна Свердлова 1905 год

[РГАСПИ. Ф. 86. Оп. 1. Д. 139. Л. 20 об]

Очередной день рождения Яков Свердлов, по уже сложившейся традиции, отпраздновал за решеткой. Свое восемнадцатилетие он встретил и провел в активной борьбе за права заключенных. Яков чувствовал поддержку сокамерников, из простого всезнайки и балагура он превращался в мученика за общее дело и достойного лидера. Противостояние с тюремщиками превратилось для него в разновидность интеллектуального поединка и противоборства характеров. И в этой игре Яков Свердлов не боялся поднимать ставки. Последняя запись в тюремном дневнике весьма лаконична, но она вполне выразительно описывает кульминацию схватки с тюремным режимом: «18 июня начата голодовка. 30 июня прекращена (проиграна). Свердлов» (16).

Даже в застенках Яков Свердлов не терял связи с волей и партийным руководством. Его тайным агентом стала много раз испытанная младшая сестра Сарра. Она постоянно навещала брата и вместе с передачами ухитрялась отдавать записки, забирать тюремную корреспонденцию. Путь на свидание к Якову она запомнила до мельчайших подробностей. Отец непутевых сыновей навещать стыдился с одной стороны, а с другой – щедрой рукой давал дочери денег, дабы дорогие его сердцу узники ни в чем не нуждались.

Сарра приносила Якову неутешительные новости одну за другой. Александр Пискунов, арестованный осенью 1903 года за хранение запрещенной литературы, отсидел в тюрьме 7 месяцев и в начале 1904 года был выслан в Курск. Через год он нелегально возвращался в Нижний Новгород и принял активное участие в руководстве Сормовским восстанием. А Петр Заломов уехал по этапу. Вслед за ним в Сибирь отправилась невеста. Она была единственным его близким человеком – ведь Петя Заломов осиротел в возрасте 11 лет (40, 36).

Коллеги Якова Свердлова по его первой подпольной специальности не дали сгинуть Петру Андреевичу в глухой тайге Енисейской губернии. При финансовой поддержке Максима Горького, пожертвовавшего на эти цели 300 рублей, большевики изготовили фальшивые паспорта для Заломова и его супруги, а потом в марте 1905 года помогли молодоженам бежать из Сибири и укрыться в Киеве (41). Писателя настолько глубоко впечатлил цельный характер рабочего лидера, что он сделал Заломова прототипом Павла Власова – главного героя романа «Мать», написанного в 1906 году во время поездки Горького в Америку.

Лишь в октябре 1903 года Яков Свердлов вышел из тюрьмы, без малого 8 месяцев он провел в заключении. И вернулся он уже в совсем другой Нижний Новгород. Тремя месяцами ранее, 23 августа, в лесу возле Сормова полицейские попытались провести облаву и задержать участников рабочей сходки. Стражи порядка получили неожиданно резкий отпор, возникла перестрелка между активистами подпольных дружин и отрядом под командой пристава Гольдгаммера. Обошлось без жертв, но в Министерстве внутренних дел сделали соответствующие выводы (16).

Из столицы в Нижний Новгород был направлен новый начальник охранного отделения ротмистр А. А. Грешнер с четким предписанием – активизировать борьбу с сормовской организацией РСДРП. Ему были даны полномочия значительно увеличить как численность жандармерии и полиции, так и качество с изобретательностью самой работы. В сжатые сроки Александр Грешнер сумел укрепить и многократно увеличить в Сормове разветвленную сеть оперативной и агентурной работы. Помимо привычных уже информаторов и шпионов, в среду революционеров внедрялись опытные агенты под прикрытием, настоящие профессионалы. Они годами работали в низовых ячейках и даже прорывались в партийное руководство среднего звена. Искусно создавались псевдореволюционные организации, имитировавшие марксистскую риторику и перехватывавшие недовольных рабочих у РСДРП (42).

В довершение всех неприятностей, у социал-демократов не ладились дела и внутри самой партии. В июле-августе прошел скандальный II съезд партии, ознаменовавшийся ее расколом на большевиков и меньшевиков. Формально партия надорвалась на принятии устава – первый же пункт вызвал непримиримые споры. Началом раскола стала дискуссия между Ю. О. Мартовым и Лениным по вопросу членства в партии. Мартовцы предлагали считать членом партии «всякого, принимающего ее программу, поддерживающего партию материальными средствами и оказывающего ей регулярное личное содействие под руководством одной из ее организаций». Ленинцы настаивали на «личном участии в одной из партийных организаций». (43) На самом же деле растущая напряженность в обществе бросала вызов социалистам – готовы ли они бросить прямой вызов власти или же предпочтут мягко ее шантажировать и договариваться. Революционерам и парламентаристам оказалось не по пути. Большевики ратовали за создание профессиональной жестко структурированной организации внесистемных оппозиционеров, готовых к уличным акциям, забастовкам. А также тесно связанных с потенциально революционными массами, ведущих агитацию за свою программу без оглядки на власть.

Меньшевики – за создание парламентской партии, с действующей фракцией. Это, соответственно, означало выбор пути системной оппозиции с наличием заметно сглаженной программы. Г. В. Плеханов и Мартов затеяли строительство типично европейской партии, не вызывающей у власти резкого отторжения и не пугающей потенциальных избирателей радикализмом.

Революционеров оказалось несколько больше, чем парламентаристов. Численность социалистов, склонявшихся к большевикам, составляла меньше 15 тысяч. Меньшевикам симпатизировали 10–11 тысяч членов партии. За них была столица, южные и западные губернии. Большевизм вызывал больше симпатий в сельскохозяйственных и промышленных губерниях центра страны.

Обе фракции со всей возможной скоростью принялись делить имущество после развода – а именно губернские и городские партийные комитеты. Нижегородским комитетом РСДРП, учитывая его значимость, свежеиспеченный глава большевиков поручил заняться дражайшей жене и вернейшему соратнику. Оставшиеся на свободе лидеры социал-демократов вскоре получили от Крупской предложение поддержать позицию большинства.

Связной Надежды Константиновны в Нижнем была ее подружка по недавней уфимской ссылке Ольга Ивановна Чачина. Кроме того, сестра Ольги была замужем за арестованным Александром Пискуновым. «Верные друзья» – так называла в переписке Чачину и чету Пискуновых (сестру Чачиной и ее мужа) Надежда Крупская. Неудивительно, что именно Ольга заняла место первой среди равных в Нижнем Новгороде, и она же стала новой наставницей недавно освободившегося Якова (44).

Высокая голубоглазая блондинка с тонким северным лицом Ольга Чачина вовлекла в свою орбиту и сделала неотвязным спутником свою полную противоположность – яркого юного брюнета Свердлова

В качестве «легального прикрытия» Ольга Чачина числилась библиотекарем нижегородского Всесословного клуба. Официальная работа давала ей прекрасную возможность встречаться с широким кругом различных людей, не вызывая подозрений полиции. У крестьянской дочки из Сергачского уезда Нижегородской губернии было прекрасное образование: гимназия и Бестужевские высшие женские курсы в Петербурге. Ольге Ивановне тогда только исполнился 31 год, она была свободна, на редкость хороша собой, и, разумеется, юный оруженосец напрочь потерял от нее голову. Со всем пылом молодости он, уже трижды арестованный и заработавший определенную репутацию, пытался произвести впечатление на свою руководительницу. Нередко Чачиной приходилось выговаривать Якову Свердлову за мальчишество при выполнении поручений, за излишнюю браваду перед полицией (45). При внешней строгости она постоянно опекала своего адъютанта, берегла его, как могла.

Сейчас сложно утверждать, было ли между Ольгой и Яковом нечто большее, чем отношения руководительницы и отважного горячего ученика. Даже пуританская официальная советская историография по поводу Ольги вынуждена была между строк говорить чуть больше, нежели это считалось приемлемым в биографиях революционного большевистского пантеона: «Стала его старшим товарищем по борьбе, который столь необходим вступающему на путь политической деятельности юноше» (16).

Но связь их была тесной и очевидной для окружающих. Яков пулей летал выполнять поручения Чачиной и как можно скорее возвращался за новыми. А в его переписке с сестрой можно встретить такую строчку: «Она – мое истинное вознаграждение за тюремную тоску, данное самой судьбой» (4).

Совершенно очевидно, парень был влюблен по уши. Что к нему испытывала Ольга, уже вряд ли удастся установить. Но можно не сомневаться, что отважную подпольщицу, бросившую вызов государству и обществу, вряд ли бы остановило разное вероисповедание или, даже век спустя осуждаемая, разница в 13 лет с юным Ромео. На библиотечном поприще Ольга Ивановна добилась немалых достижений и посвятила библиотековедению несколько значимых научных работ. В 1909 году она переехала в Москву, где возглавляла сразу две библиотеки – Московскую городскую бесплатную библиотеку-читальню и библиотеку Третьего женского клуба. После революции была избрана директором библиотечного подотдела Наркомпроса (Народного комиссариата просвещения РСФСР) и на этой должности составила первые советские проекты организации сети массовых библиотек. Так и не вышла замуж. И почти мистическое совпадение – Ольга Чачина тоже умерла от испанки весной 1919 года (46). Как и Яков Свердлов – по официальной версии, во всяком случае.

Новым главой Нижегородского комитета большевистской партии в самом начале 1904 года стал Н. А. Семашко. За три года до этого он окончил медицинский факультет Казанского университета и уже успел поработать врачом в Орловской и Самарской губерниях, параллельно налаживая подпольную работу на месте. Судьба снова свела Якова Свердлова с выдающимся человеком.

Сам Николай Семашко, будучи крайне добросовестным руководителем, написал подробную характеристику на Якова Свердлова перед очередной командировкой молодого революционера: «Когда я в начале 1904 года приехал в Нижний Новгород, Яков Михайлович Свердлов был еще молодым юношей. Он выполнял у нас главным образом технические поручения: распространял листовки, организовывал явки, печатал небольшие прокламации. Но вскоре он обратил на себя внимание своей неутомимой энергией, ловкостью и умением выполнять данные ему поручения, преданностью революционному делу и проявил себя как крупный организатор. Мы начали давать ему все более ответственные поручения, и вскоре он проявил себя как прекрасный оратор. Его громкий бас, так не соответствовавший его небольшой худенькой фигурке, стал раздаваться на митингах, и он вскоре завоевал себе славу прекрасного оратора, всегда успешно выступавшего в спорах с меньшевиками и эсерами. Речь его всегда была ясна, доходчива, убедительна, и рабочие очень любили слушать его. Таким прекрасным организатором и оратором он оставался за все время работы его в Нижнем Новгороде» (16).

Случай поговорить убедительным басом перед по-настоящему большой аудиторией представился Якову сразу же после утверждения Семашко в Нижегородском комитете. Для большевиков на тот момент, кроме противостояния меньшевикам, была еще одна архиважнейшая задачка на борьбу с конкурентами.

Яков Михайлович Свердлов. Яркая внешность – уже полпобеды. 1903 год

[РГАСПИ. Ф. 86. Оп. 1. Д. 139. Л. 14]

С 1897 года в России успешно действовал Бунд – Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России. С самого начала эта партия состояла в блоке с РСДРП, считаясь филиалом для националистически ориентированных евреев. Учитывая высокую политическую активность еврейской молодежи, это была весомая сила. На момент раскола социал-демократов Бунд насчитывал около 34 тысяч членов. Тогда как большевиков – осколка РСДРП, обладавшего заметным численным перевесом, было всего-то 14 с небольшим тысяч. После продолжительных переговоров Бунд решил примкнуть к меньшевикам. Такой маневр превращал их тандем в доминирующую силу среди российских марксистов (47). Разумеется, большевики организовали отчаянное сопротивление. Первым делом они решили ударить по вербовочной базе Бунда – молодым евреям левой и националистической ориентации.

Поручить такое деликатное и ответственное дело можно было только самим же евреям – из числа большевистских активистов. Яков Свердлов был словно создан для этой роли. Если уж ему удавалось успешно агитировать недоверчивых ко всем чужакам без разбора староверов, то переманить собратьев станет куда более легкой задачей.

И вот он, момент первого успеха молодого оратора. На волжском левобережье, в лугах близ Моховых Гор под Нижним, перед сотней неопределившихся до конца в политических симпатиях еврейских юношей и девушек.