Полная версия:

Цензоры за работой. Как государство формирует литературу

В более сложных случаях цензор отсылал суждение Мальзербу в виде письма. Кроме того, он мог высказать его устно и подробно обсудить с Мальзербом на рабочих встречах с цензорами, так называемых bureau de jeudi (собрания по четвергам), которые тоже проходили в городском особняке Мальзерба.

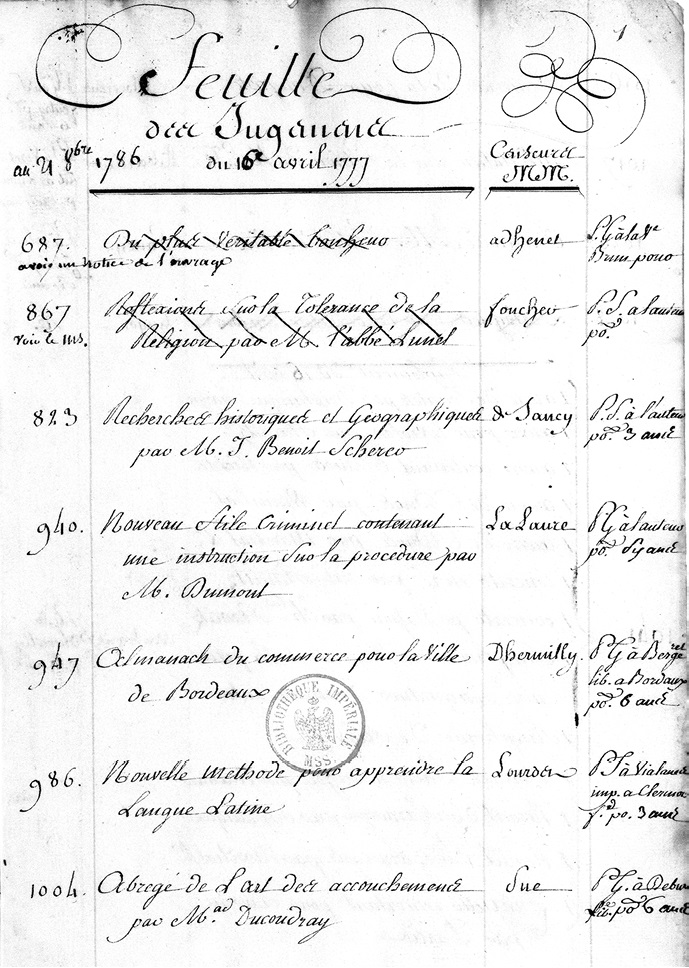

В любом случае выраженное суждение оставалось между Мальзербом и цензором, часто было написано неформальным языком и могло быть довольно длинным. Напротив, апробация была официальным одобрением запроса на привилегию, которое часто печатали вместе с привилегией в тексте книги. Цензоры были склонны к более сдержанному и лаконичному стилю, когда писали апробации. Обычно их посылали вместе с суждением в особняк Мальзерба, где его служащие (ему хватало одних только секретаря и клерка или переписчика) руководили следующей стадией процесса58. Они делали копию апробации для своего архива и готовили еще одну так называемую «ведомость», feuille, чтобы послать хранителю печати, который рано или поздно наделял ее всей силой закона, делая оттиск Большой печати (grand sceau), находившейся в его распоряжении, и выдавая привилегию вроде той, что цитировалась в начале этой главы. Хранитель печати возвращал заверенную апробацию (feuille scellée) директору, у которого во время аудиенции в четверг ее мог забрать книготорговец, а с 1777 года сам автор (эдикт о книготорговле от 30 августа 1777 года официально разрешал авторам получать привилегию от своего имени, что иногда случалось и до того, а также продавать отпечатанные экземпляры). Книготорговец должен был заплатить взнос в размере тридцати шести ливров и двенадцати су – довольно крупную сумму, приблизительно месячный заработок неквалифицированного рабочего. Затем feuille scellée и привилегию нужно было отнести на регистрацию в палату синдиков (Chambre syndicale) Парижского общества книгопродавцев и типографов. Как только чиновник гильдии копировал полный текст привилегии в реестр, книготорговец получал исключительное право на распространение книги в течение определенного периода, обычно не менее десяти лет. После этого он мог печатать рукопись, либо обратившись к мастеру-типографу из гильдии (печатью в Париже, в принципе, могли заниматься всего сорок мастеров), либо самостоятельно (если он, помимо своего официального положения как книготорговца, был признан мастером-типографом). Как только была готова черновая версия, цензор последний раз принимал участие в процессе. Он должен был проставить свои инициалы на каждой странице черновика, чтобы подтвердить, что печатный текст точно соотносится с той версией рукописи, которую он одобрил.

Система подразумевала столько тасовки и обращения бумаг, что открывала бесчисленные возможности для ошибок или жульничества, как в случае с Муи, пытавшимся втиснуть оскорбления своих врагов из Французской академии в незаверенный черновик, скрыв это от цензора. Но стандартная процедура показывает желание внести разумный порядок в сложный процесс надзора за текстами на пути от рукописи к печати. Заполнение бланков, нумеровка документов, отслеживание досье, копирование и регистрация, печати и согласование – не является ли все это симптомами полномасштабной бюрократизации? Не в полном, веберском, смысле этого слова. Управление книготорговли можно описать как бюрократию без бюрократов. Она занимает промежуточную ступень в веберском процессе и таким образом характеризует попытки Старого режима вести дела более эффективно, не отказываясь от системы привилегий и протекций, пронизывающей барочное великолепие королевского двора.

Цензоры были вынуждены справляться с ограничениями и противоречиями этого барочного прообраза современной бюрократии, выполняя поток заданий, как могли. Мальзерб обычно раздавал работу согласно специальности цензора, которая значилась рядом с его именем в стандартных рубриках Almanach royal: теология, юриспруденция, натурфилософия, медицина и химия, хирургия, математика, литература, история и смежные области, обозначаемые как «прочее»: география, навигация, путешествия и архитектура. Объем работы мог существенно отличаться. Некоторые цензоры делали обзор лишь одной или двух рукописей в год, тогда как другие, кажется, были постоянно заняты, урывая все возможное время от основной работы. Такая нагрузка сказывалась на старательных работниках вроде аббата Бюре, церковного цензора, который в июле 1762 года чувствовал себя абсолютно разбитым. Прокорпев много часов над книгой по философии и еще одной по теологии, он вынужден был просматривать перевод Святого Августина, а также труд о церковной администрации за тринадцать дней до начала своего отпуска. Он молил об отсрочке, чтобы увидеться с семьей в деревне и разобраться с делами своего прихода59. Аббат де Лавиль жаловался, что он прочитал столько посредственных трактатов по истории, что, когда ему присылают рукопись, он уже не может сказать, не читал ли он ее раньше. По собственному признанию, аббат был способен только на «быстрый и поверхностный взгляд» на труды, громоздившиеся на его столе60. С теологией, по словам аббата Фуше, все обстояло еще хуже. После тщательного сокращения и исправления трактата о душе он тяжело вздохнул и воскликнул: «Да здравствуют исторические книги и антологии!»61

Большинство цензоров, похоже, подходили к своей задаче серьезно и работали с усердием. Изучая трактат о торговле и курсе валют, один из них исправил орфографические ошибки и переделал большую часть расчетов62. Другие делали списки фактических ошибок, подправляли грамматику, отмечали стилистические неточности и особенно старались отмечать фразы, которые могли быть сочтены оскорбительными. Цензоры часто возражали против резкого тона, защищая идеалы умеренности и благопристойности (bienséances)63. В таких случаях они вписывали возможные варианты улучшения текста. Один цензор даже потребовал заново переписать рукопись, оставив между строками больше пространства для исправлений64. Столь внимательная цензура напоминает о старательности, с которой рецензенты сейчас подходят к оценке книг для издательств.

Рис. 4. Страница из ведомости суждений, feuille des jugements, показывающая число цензурных писем, billets de censure, с суждениями, jugements, названия книг, имена цензоров и решения, касающиеся типа разрешения (привилегия, permission tacite или permission simple), и срок его действия

Поскольку такой процесс требовал много усердия, заботы и ответственности, он связывал писателя и цензора крепкими узами, иногда доходившими почти до соавторства. Цензора назначал главный директор книжной торговли, который часто консультировался с авторами и удовлетворял просьбы, которые ему присылали. Мальзерб знал всех известных писателей своего времени и иногда помогал их рукописям обойти опасности и препоны на пути к получению привилегии или молчаливого согласия. Самые знаменитые авторы встречали особое обращение, ведь почтительность к ним и использование собственного влияния были обычным делом среди людей света. Вольтер всегда добивался покровительства не только от Мальзерба, но от министров, генерал-лейтенанта полиции, влиятельных вельмож и любого, кто мог дать ход его произведениям – разумеется, легальным. Свои нелегальные труды он публиковал подпольно и под вымышленными именами или, еще лучше, под именами своих врагов65. В ходе сложных взаимоотношений с Руссо Мальзерб практически сам руководил публикацией его основных трудов, особенно «Новой Элоизы» и «Эмиля». Менее известным, но тоже обладавшим хорошими связями писателям иногда удавалось получить одобрение для своего произведения у человека, который вообще не был цензором, потому что Мальзерб мог послать необычный billet de censure в особом случае. Когда влиятельный адвокат по имени Обер попросил поспособствовать выходу его юридического трактата, Мальзерб послал billet de censure самому Оберу и попросил его вписать имя цензора66. Такого рода манипуляции нередко приводили к тому, что друг друга цензурировали друзья и коллеги. Фонтенель одобрил «Различные сочинения», Oeuvres diverses, Монкрифа, своего товарища-цензора и собрата по Французской академии67. Другой цензор, Секус, просматривал юридическую антологию, составителем которой был и вовсе он сам68. Иногда никому не известные писатели получали особое покровительство, очевидно потому, что Мальзербу показались убедительными их просьбы. Священник, написавший «Общий план общественного учреждения для юношества на попечении бургундского парламента», Plan général d’institution publique pour la jeunesse du ressort du parlement de Bourgogne, попросил выбрать для рассмотрения работы своего друга цензора Мишоля. Он подчеркнул, что не стоит опасаться фаворитизма, ведь Мишоль – «человек честный, искренний и в достаточной мере радеющий о славе литературы, чтобы закрыть глаза на то, что работа недостойна публикации. Я полностью доверяю его суждениям и внесу все исправления, которые он предложит, с уважением и послушанием, которых он заслуживает». Мальзерб согласился69.

В принципе, авторы не должны были знать имена своих цензоров и, как правило, не знали их. Последние иногда настаивали на анонимности как условии работы. У Монкрифа было столько связей среди культурной элиты и сливок общества, что он не смог бы нормально работать, если бы его имя стало известно авторам доверенных ему рукописей70. И все же случались утечки, к ужасу цензоров, в том числе Монкрифа71. Узнав, что один из его отрицательных отзывов может быть показан автору, особенно трепетный цензор попросил вырезать свою подпись с нижнего края страницы72. Даже положительная оценка могла вызвать проблемы, ведь, когда имя цензора появлялось вместе с апробацией и привилегией в тексте книги, он казался единомышленником автора и мог навлечь на себя гнев его врагов. Литературный цензор умолял Мальзерба дать лишь молчаливое дозволение, permission tacite, вполне пристойной работе, критиковавшей Вольтера, потому что боялся, что станет мишенью для поклонников писателя, если его имя будет напечатано вместе с апробацией73. Вольтер и Д’Аламбер требовали смотреть сквозь пальцы на собственные произведения, но пытались заставить Мальзерба помешать публикации книг врагов, однако он отказался. Мальзерб из принципа поощрял свободу полемики74, но его цензоры часто были вынуждены сталкиваться с противоборством разных лагерей. Типичный случай произошел с одобрением книги «Курс химии», Cours de chimie, доктора по имени Барон, в которой критиковались антиньютоновские высказывания из анонимной брошюры. К сожалению, автором брошюры оказался Жан-Баптист Сенак, королевский врач, бывший очень влиятельной фигурой в мире медицины. В гневном письме Мальзербу Сенак требовал наказать цензора, который, по его словам, был «так же виновен, как и автор». Мальзерб ответил, что и книга, и апробация касались только идей, а не личностей, более того, цензор не знал, что автором анонимной брошюры является Сенак. Но, узнав о гневе королевского врача, Барон запаниковал. Он написал Мальзербу отчаянное письмо, надеясь опередить реакцию Версаля. Доктор заявлял, что его книга имеет дело лишь с научными теориями. Разве свободный обмен мнениями не является основным правом любого в «Республике словесности»? И более того, «разве я враг самому себе, чтобы злоупотребить протекцией, которой вы наградили меня, и по столь незначительному поводу оскорбить личного врача короля?». Эта история так ни к чему и не привела, но она показывает противоречия в самом сердце литературного мира при Старом режиме: с одной стороны – уважение к идеалам свободной и открытой «Республики писем», с другой – реальная ситуация, в которой играли свою роль власть и покровительство. Цензоры, как и авторы, должны были действовать в сфере, где эти противоречия проявлялись постоянно75.

Пытаясь одновременно удовлетворить требования разных сил, вмешивавшихся в их работу, и улучшить качество рукописей, цензоры часто начинали симпатизировать авторам вверенных им произведений. Они нередко переписывались с авторами и даже встречались с ними, хотя те и не должны были знать, кто цензурирует их труды, до выпуска апробации. После отправки нескольких замечаний теологу, написавшему трактат о Боговоплощении, один из цензоров оказался вовлечен в сложное обсуждение церковной доктрины76. Другой организовал встречу с автором, чтобы объяснить тонкий нюанс: рукопись вышла прекрасной, но автор обесценивал свои аргументы, используя излишне полемический тон, и ему нужно было научиться следовать литературной благопристойности, bienséances77. Третий цензор одобрил историю Ла Рошели, но не напыщенный стиль, которым она была написана. Взяв на себя роль литературного редактора, он прошелся по рукописи с карандашом, вычеркнул самые оскорбительные фразы и получил согласие автора на то, чтобы их переписать78. В некоторых случаях авторы отказывались вносить изменения, и цензоры прекращали с ними работать – или Мальзерб назначал нового, часто с подачи первого цензора79. Но чаще авторы принимали критику и «любезно», как с уважением писали цензоры80, соглашались переписать нужные абзацы. Симпатия приводила к большей гибкости цензоров. Они могли обойти правила ради «бедняги», который состряпал банальную работу плохого качества, чтобы просто свести концы с концами81. Конечно, цензоры свысока отзывались о произведениях, написанных ради денег, и придерживались уважительного тона, когда имели дело с известными и высокопоставленными авторами. Но, в любом случае, они играли такую активную роль в процессе создания книги, что брали на себя ответственность за нее. В характерном докладе Мальзербу один из цензоров выражает сожаление, что не смог уделить больше времени исправлению стилистики рукописи, но автор очень торопился получить ее назад, и поэтому именно он будет виноват, если книгу раскритикуют после публикации82.

Разумеется, сотрудничество могло окончиться плачевно. Не сумев убедить автора переписать рукопись согласно своим представлениям, цензоры иногда отказывались иметь с ним какое-либо дело83. Обсуждения текста могли доходить до перепалки. Цензоры жаловались на качество копии, авторы – на задержки84. Отставной морской офицер счел унизительным требование сократить свои стихотворения, а потом, после нескольких нанесенных им «увечий», необходимость сокращать еще85. Математик, который был убежден, что нашел формулу квадратуры круга, пришел в ярость от отказа публиковать его рукопись. В ней не было ничего против религии, государства или морали, но цензор отказал ей в публикации, так как не хотел проблем с Академией наук, членом которой являлся (а академия отказалась рассматривать новые трактаты на эту тему):

Это ли награда за огромный труд, самый неблагодарный, самый трудный и в то же время самый необходимый, которым только может заниматься геометр? Вот награда, которая должна внушить нам рвение и дух соперничества! Или, сказать точнее, вот источник отвращения и разочарования, не позволяющий нам быть одинаково полезными миру, который мы населяем86.

Несмотря на эти разногласия, цензура, в ее повседневном варианте, скорее сближала авторов и цензоров, чем разделяла их. Их взаимоотношения обычно превращались в ту или иную форму сотрудничества, а не безжалостное подавление. Насколько можно подсчитать, процент отказов был довольно низок, около 10%87. Но, разумеется, рукописи, которые действительно бросали вызов ценностям церкви и государства, не попадали к цензорам в Управление книготорговли. Они отправлялись на печатные станки, находившиеся за границами Франции, где протянулась благодатным полумесяцем вереница издательских домов от Амстердама вниз к Брюсселю и Льежу, через Рейнскую область в Швейцарию и, наконец, в папские владения в Авиньоне. Эта однозначно запретная литература вместе с большим количеством незаконно изданных книг доставляла немалую прибыль зарубежным издателям, отправлявшим все это во Францию через обширную сеть подпольных распространителей и контрабандистов88. Ущерб, наносимый французской экономике, был настолько велик, что директора книжной торговли, особенно Мальзерб и его преемник Антуан де Сартин, делали все возможное, чтобы расширить пределы разрешенного во Франции, увеличивая число молчаливых дозволений, простых дозволений, допущений и с помощью других методов, ради поддержки местного производства. Экономика в вопросах цензуры значила не меньше, чем политика или религия89.

Однако администраторы не располагали полной свободой действий, так как в Париже они не могли принять ни одного важного решения, не думая о реакции Версаля. Как только всплывал чувствительный вопрос, Мальзерб в обход своих цензоров обращался прямо к ключевым фигурам в министерствах и при дворе. Можно ли напечатать трактат о военных укреплениях? Пусть решит военный министр. Исследование зарубежной торговли? Его отправляли генеральному контролеру финансов. История Ирландии с особым упором на войну и дипломатию? Министр иностранных дел должен был заверить рукопись перед отправкой цензору. Книга о необходимости построить в Париже новый госпиталь? Цензор дал ей предварительное одобрение, но окончательное решение ее судьбы было в руках министра, возглавлявшего парижский департамент90. Посвящения тоже были деликатным делом, ведь публичная фигура, принимая посвященное произведение, косвенно выражала поддержку автору и оказывалась с ним связана. Писатели постоянно осаждали знатных вельмож, надеясь, что посвящение приведет к протекции. Обычно они не могли пробиться дальше прихожей или секретаря сановника, но периодически пытались срезать угол, опубликовав посвящение без разрешения и отправив своему потенциальному покровителю специально переплетенную копию. Мальзерб должен был пресекать подобного рода проступки. Он не позволял печатать посвящение, если автор не мог предоставить письма, подтверждавшего, что оно было принято, и всегда требовал от цензора проверить текст самого посвящения91.

В этот момент разговора о цензорах мы, по-видимому, ударяемся в крайность. Цензоры давали положительные отзывы на книги. Они обращали внимание скорее на эстетическую и содержательную ценность текста, чем на угрозу для церкви, государства и морали. Они часто сочувствовали авторам, встречались с ними и даже вносили свой вклад в их работу. Вместо того чтобы накладывать на литературу ограничения, они помогали ей существовать. Так неужели цензоры вообще не занимались идеологической полицейской работой, которая обычно ассоциируется с их профессией?

Трудные случаи

Можно выдвигать на передний план положительные стороны цензуры, отбирая из примеров те, что показывают ее в выгодном свете. Описывая выше занятия цензоров, я старался быть, насколько это возможно, непредвзятым. Но, сосредотачиваясь на их обычной повседневной работе, я не уделил внимания ярким событиям, которые привлекают большинство историков, и не рассматривал случаи, когда цензоры занимались непосредственно идеологическими вопросами. Середина XVIII века была временем великого брожения. Время, на протяжении которого Мальзерб занимал пост директора книжной торговли, почти совпадает с периодом, когда были изданы самые значительные произведения эпохи Просвещения: от «Энциклопедии» (ее проект впервые был издан в 1750 году, а последние десять томов вышли вместе в 1765‐м) до «Эмиля» и «Рассуждения о науках и искусствах» Руссо (обе работы опубликованы в 1762‐м). Мальзерб был другом просветителей, и его действия на посту директора многие считают поворотной точкой в истории Просвещения и свободы слова в целом. Как это сказывалось на повседневной работе цензоров, служивших под его началом?

Внимательное изучение всех отчетов, писем и докладов цензоров с 1750 по 1763 год показывает отсутствие особого интереса к работам просветителей. Философия вообще не вызывала беспокойства. В отзыве на книгу, одобряющую метафизику Лейбница, цензор пренебрежительно отзывается о важности таких вопросов:

Многие философы среди нас могут не соглашаться с истинностью этих принципов и утверждать, что выводы, к которым они приводят, могут оказать опасное влияние на религию. Но это просто споры о философии, и я не думаю, что есть какая-то существенная причина, по которой нужно запрещать выход труда, вызывающего такие споры92.

Изредка цензоры выражали беспокойство из‐за распространявшегося деизма вольтерианского типа93. Но имя самого Вольтера почти не появляется в документах Управления книготорговли. Это и неудивительно, ведь, как было сказано ранее, ни одна рукопись, которая открыто бросала вызов устоявшимся порядкам Старого режима, не отправлялась на получение апробации и королевской привилегии или хотя бы молчаливого согласия. Такие работы посылали к Марку-Мишелю Рею в Амстердам, Габриэлю Крамеру в Женеву и к другим издателям, действовавшим вне досягаемости для французского закона. Из тех книг, что попадали в руки цензоров, больше всего проблем вызывали религиозные – обсуждения нюансов теологии внутри католической церкви, протестантские догматы и, главное, янсенизм, аскетическое августинианское религиозное учение, основывающееся на работах Корнелия Янсения и осужденное как ересь в нескольких папских буллах94. Авторы и издатели таких работ отправляли их цензорам, веря, что они не противоречат католической ортодоксии95. Цензору приходилось решать, так ли это.

Большинство из тех, кто принимал такие решения, были профессорами теологии в Сорбонне. Они были довольно терпимы к протестантским сочинениям неполемического характера вроде молитвенных книг, если те были назидательными, хотя протестанты и обращались к Богу на «ты», а не на «вы», как католики. Цензоры также давали молчаливое согласие на издание нерелигиозных работ протестантских авторов, несмотря на некоторые опасения по поводу отдельных ремарок о щекотливых вопросах вроде природы брака96. Но они отвергали всякую книгу с малейшим налетом янсенизма или касающуюся спорных вопросов, вроде деятельной благодати, которые затрагивались в янсенистской полемике97. Цензоры однажды отказались одобрять даже антиянсенистский памфлет – полностью ортодоксальную работу епископа Систерона – потому что, как заметил один из них, она не улучшила бы ситуацию, «только будоража умы»98. Цензоры сталкивались с множеством трудов в защиту традиционных взглядов, но не спешили дать им ход, если те были недостаточно убедительны. Один из цензоров отказал фанатичному труду, опровергающему деизм, на основании его несостоятельности: «Приводить столь слабые аргументы в защиту религии, все равно что непреднамеренно обличать ее»99. Религиозные книги не просто должны были избегать ереси, им нужно было соответствовать высоким стандартам стиля и убедительности. Иначе они причиняли вред тому, что защищали, и не могли быть опубликованы100.

Та же логика применялась к политическим сочинениям. Цензорам не приходилось беспокоиться из‐за нападок на короля, ведь подобных книг никто и не присылал на одобрение. Зато им внушали тревогу труды, которые недостаточно его прославляли. Либретто оперы могло быть опубликовано, по словам одного цензора, только при условии, что автор выкинет из него пролог, содержащий неподобающие похвалы в адрес Людовика XV101. «Политика» для цензоров, как и для многих других французов в XVIII веке, означала не борьбу за власть внутри правительства, которую нельзя было обсуждать открыто, а международные отношения. Жан-Пьер Терсье, первый секретарь Министерства иностранных дел, следил, чтобы рукописи не отклонялись от текущего курса зарубежной политики102. Оскорбительное замечание о Пруссии было приемлемо во время Семилетней войны (1756–1763), когда Фридрих II сражался против Франции, но не в ходе войны за австрийское наследство (1740–1748)103, когда он был союзником104. Точно так же некоторые проякобитские замечания в первых томах истории Ирландии казались цензору приемлемыми, когда Франция поддерживала претензии на трон «молодого претендента» (Чарльза Эдварда Стюарта, позже известного как Красавчик принц Чарли), но не тогда, когда на одобрение поступили следующие тома. К этому времени, после войны за австрийское наследство, Франция отвернулась от якобитов, и история Ирландии стала выглядеть иначе. Вопрос должен был решить министр иностранных дел105. В период Семилетней войны военный министр не разрешал публиковать какие-либо трактаты о военном деле, даже технические описания осадных орудий106. А во время кризиса, связанного с попыткой ввести новую «двадцатину» в 1749 году, генеральный контролер финансов старался помешать публикации любых книг о налогообложении107. Парламент Парижа постоянно сопротивлялся новому налогу и бросал вызов абсолютной власти короля, особенно в связи с преследованием янсенистов. Но цензоры редко имели дело с парламентскими дебатами, возможно потому, что работы, посвященные спорным вопросам, никто не присылал на одобрение108. Все, что касалось текущих событий, должно было быть заверено у вышестоящих сановников, но цензоры редко получали злободневные работы. Вместо этого они изучали огромное количество исторических текстов, которые вызывали идеологические затруднения другого рода. В таких случаях цензоры могли быть удивительно терпимы, как в случае с рапортом об истории Англии, написанной французским монахом: