Полная версия

Полная версияГибель Лодэтского Дьявола. Первый том

Также лунным месяцам принадлежали все растения и живые твари планеты Гео. Астрологи владели обширными познаниями, а прочие малообразованные меридейцы в лучшем случае помнили главные цветы, плоды или животных, олицетворяющих древних богов. Месяцу Венеры соответствовали розы, лебедь и инжир. В то же время роза, символ любви, означала тайну и молчание, лебедь – лицемерие, поскольку под белыми перьями таил черную кожу; инжир, вообще, Экклесия назвала деревом с плодами как женские груди и мужскими листьями, заклеймила его греховным и призывала ограниваться тремя плодами в день. Не менее странными выглядели знаки месяца Феба: красивейший первоцвет нарцисс, заслуживший дурную славу, или змея – символ мужской похоти, логики и Алхимии. Или же знаки месяца Юноны: царственный павлин со стооким хвостом, каким он зорко следил за всеми и вся, да фиалка – цветок очаровательной кротости, но также обольщения. Цветком дядюшки Жоля и Оливи был одуванчик, зверем – кентавр. К месяцу Вакха астрологи относили и виноград, и плющ, и редьку, и капусту и сосновые шишки, но не саму сосну – все хвойные деревья забрал месяц Плутона. Капуста считалась главным растительным символом женской плоти, ее кочерыжка опять выражала мужское естество. Из-за этого непристойного сочетания астрологи полагали капусту способствующей чадородию, но вызывающей от перевозбуждения плоти ночные кошмары или даже страшную болезнь – меланхолию. Жгучими кореньями редьки и особенно хрена лечились с незапамятных времен – по поверьям, они давали мужчинам любовную силу, так что бедняки их ели практически ежедневно, как и лук с чесноком. Богачи Лиисема признавали благородной пищей лишь приправу из горчицы с хреном. Лук, клубень Юпитера, они тоже презирали, хотя астрологи подтвердили его пользу для здоровья и даже сравнили строение луковицы с мироустройством: лук в разрезе состоял из колец, напоминая движения планет, огибающих Гео. Но раз лук дарил слезы, а на этом свете чаще всего плакали «нищеброды», то аристократы подобной пищи сторонились. Чурались они кушать и чеснок, и репу, – дары Цереры, широко распространенные в стряпне малоимущих. Растениями тетки Клементины были клевер, вишня и лимон, животными – и заяц, и обезьяна, и петух, и черепаха. Всё это озадачивало Маргариту, но более всего она не понимала: почему матушка дала ей такое имя, ведь маргаритка, как и ангелика, была цветком пятого месяца Нептуна.

Пороки и Добродетели тоже отождествлялись с живыми тварями. Крест склонностей наградил Маргариту зверинцем из улитки за Леность, кошки за Любодеяние, паука за Уныние да собаки за Нестяжание, – и она подозревала, что ужиться этим беднягам внутри нее было совсем непросто. Жаба была символом Тщеславия, крыса – Сребролюбия, бык – Гнева, свинья – Чревообъядения, козел – Гордыни. Тем не менее свадебный стол издревле украшался блюдом из запеченной свинины, рогатые уборы, несмотря на возмущение священников, бесповоротно вошли в моду, лягушками красавицы сводили веснушки, упорно заботясь о плоти, а не о душе. К кошкам и котам тоже относились двояко – с одной стороны, так кликали блудниц и сводников, с другой стороны, из-за мышей и крыс без усатых сластолюбцев не могли обойтись. Досталось и кроликам – с ними сравнивали распутников и таких женщин, какие еще не были развратны, однако легко поддавались соблазнению. По этой причине астрологи рекомендовали злоупотреблять крольчатиной лишь замужним дамам, что желали усилить свою плодовитость. Крольчихой могли обозвать и благонравную особу, имевшую, по мнению окружающих, слишком много детей. Собак и лошадей почитали: аристократы гордились своими псарнями и конюшнями, богатые горожане везде ходили со своими собаками, большими или крошечными. Одновременно, лошади символизировали ветер, дикую силу животных страстей, необузданность и саморазрушение, собаки – презрение к культуре, морали и благородным идеалам, и оттого уважение к этим преданным четвероногим соседствовало с известными ругательствами. Волков не терпели – «лупа» (продажная женщина, девка) переводилось с языка древних как «волчица», но нынче меридейцы понимали это слово как шкура, лузга, шелуха. Словом «лупиться» и другими производными от него выражениями грубо обозначали страстный половой акт – «так, что кожа пошла пузырями», реже подразумевали грабеж или побои. А волков боялись с суеверным трепетом – этот зверь символизировал самого Дьявола, и когда женщину кликали именно волчицей, то это было тем же, как назвать ее дьяволицей. Волку нельзя было смотреть в глаза, в покусанного волком человека мог вселиться бес или даже демон, превращая несчастного в оборотня, но рыцари нередко выбирали этого хищника знаком своего рода, ведь страх противника играл им на руку. Нравились воинам и медведи, петухи, змеи, орлы, вепри, несмотря на неоднозначный символизм этих зверей. Зато зловещего ворона никто из рыцарей не подумал бы поместить на герб – все врановые являлись символами воровства, коварства и подлых злодейств.

Веру олицетворял круг из двух рыб, так как эти создания дышали в воде, а вера, кроме того, что была огненной Добродетелью, относилась к стихии Воды. Смирение выражал ягненок, Кротость – голубь, Трезвение – конь, Воздержание – верблюд, Целомудрие – единорог, Любовь – Феникс. Верблюды порой встречались в зверинцах, а вот единороги, по словам священников, стали неимоверно редки – оставалось смотреть на их изображения в бестиариях. Бессмертная птица Феникс была одна-единственная. Первый источник повествовал, что Феникс клюет жемчуг на безлюдных островах среди Бескрайней Воды, второй – что питается золотыми яблоками в садах Элизия, третий бестиарий утверждал, что Феникс живет на Солнце и порой прилетает на Гео, чтобы полакомиться зернами граната.

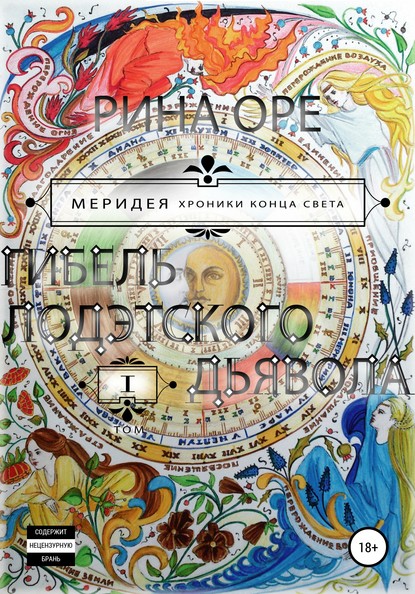

Самый нижний, последний, восьмой диск сатурномера показывал циферблат с годами: всего тридцать шесть солнечных лет в одном цикле, из них девять високосных. Раз в сто двадцать восемь лет високосный год не случался – это редкое событие ожидалось очень скоро: четвертый год, сорокового цикла лет должен был пройти без празднества Великих Мистерий и ознаменовать для меридианского мира конец одиннадцатого века. Век самого человека составлял семьдесят два года, но Божий Сын жил вдвое меньше, так что старение людской плоти никак не отражалось на его божественной душе.

Сразу после третьего диска, поверх остальных пяти ободков, вырастал крест из ярко-синих тонких стрел. Текущее время, дни, года и всё остальное определяла северная стрела. Стрелы всегда стояли на месте, и только диски двигались с востока на запад, перемещая время к наивысшей точке.

________________

Венчание близилось к концу, и Маргарита обратила всё свое внимание на брата Амадея. Вблизи, в сверкающей золотом мантии, он очень ей понравился: благородная красота его лица подошла бы королю или даже кардиналу. Любовь из черных добрых глаз ничуть не смущала девушку, скорее наоборот – у нее становилось тепло на душе и хотелось совершить какой-нибудь хороший поступок.

Слов молебна Маргарита не понимала, но знала, что брат Амадей представляет ее и Иама Богу, просит оберегать их супружество и подарить паре чадородие. Когда он замолчал, то протянул под перекладиной креста руки к жениху и невесте. Маргарита положила правую руку, украшенную колечком с ирисами, на ладонь брата Амадея, а Иам положил левую. Священник соединил их руки перед распятием, они же сцепили пальцы «в замок», перекрестив большие пальцы, – этот жест означал клятву верности и единства. Оставалось последнее: нужно было, не разнимая рук, поцеловаться уста в уста – объединить души, – после этого духовный союз считался заключенным. Иам потянулся к Маргарите, и она захлопала глазами, думая, что впервые поцелуется, да с незнакомцем. Парень тоже стеснялся: поцелуй вышел скомканным и неловким. Потом он и она развернулись спинами к алтарю – и их соединенные руки оказались рядом; Иам, положив свою руку сверху, прихватил пальцы жены – далее они вместе спустились с алтарного взлета. Гиор Себесро равнодушно наблюдал за ними из первого ряда скамей. Когда священник пригласил свидетелей расписаться в храмовой книге, суконщик покинул молитвенную залу, не поздравив «молодых».

Брат Амадей вышел за порог храма одетым в свою обычную коричневую рясу. Там он высказал поздравления Иаму и Маргарите, затем о чем-то недолго поговорил с Марленой – она горячо взирала на праведника; он на нее, как на всех прочих, глядел с любовью. Священник и девушка-ангел выглядели как отец с дочерью, ведь брат Амадей был вдвое старше Марлены.

Из храма жених, невеста, их родня и друзья пошли через Безымянный проезд к постоялому двору Мамаши Агны. По пути их поздравляли соседи, и Иам всех приглашал с собой. Филипп, чмокнув сестру в щеку, отправился домой, так как посещать питейные заведения ему пока было нельзя. Беати сняла с волос невесты маргаритку, обняла подругу и тоже удалилась, опасаясь, что Нинно и без «пивнухи» отругает ее за встречу с женихом. Синоли, конечно, отправился провожать свою любимую. Таким образом, с Маргаритой и Иамом в трактир направились дядюшка Жоль, дед Гибих, Марлена, Раоль и целая толпа соседей. Скоро там стало не протолкнуться – всех охотников до «веселого хлеба» щедро угощал жених. Мамаша Агна, предвкушая отменную прибыль, впервые смотрела на Маргариту с теплотой и лаской.

Невеста почти всё празднование одиноко просидела в глубине темного трактира, где липким пивом пропитались и пол, и стены, и столы со скамьями. Марлена ушла через час. Было видно, что даже один час, заполненный пошлыми остротами пьяниц да нетрезвым ревом, дался ей нелегко. Уже следующим вечером Иам должен был быть в крепости на западной стороне – там брат и сестра договорились встретиться. Дядя Жоль и дед Гибих задержались часа на три. Чем больше дядюшка Жоль пил, тем сильнее его мучила совесть. Внутренний голос твердил ему, что всё это не по-людски да по его вине: не оговори он тогда перед Гиором Себесро племянницу, тот не настаивал бы на такой поспешной свадьбе – дал бы от ворот поворот Оливи, а Клементина со временем смирилась бы. В конце шестого часа дядя Жоль и его верный собутыльник, пьяно наобнимавшись с невестой и женихом, вывались из трактира. Зато вернулся Синоли. Печальная сестра его мало заботила – он вместе с Иамом пел неприличные песенки, водил хороводы, плясал на столах. Кто-то привел волынщика и флейтиста с бубном на плече, в какой флейтист бил головой. Маргарите пришлось танцевать с пьяным мужем, неровно стоявшим на ногах. Все цветы с ее волос, кроме одного, тогда и опали на липкий пол – так сильно кружил ее Иам. В трактире присутствовали еще четыре женщины, известные пьяницы и распутницы. После того как Иаму надоело танцевать с трезвой и стеснительной женой, он переключился на этих развеселых дам и с каждой отплясал по три танца. Синоли, разморенный смесью из пива и куренного вина, в конце седьмого часа уснул прямо за столом. Вскоре Иам что-то не поделил с Раолем, и они подрались, не замечая, что разбивают блюда из-под пирогов и проливают пиво окружающих. Несколько забулдыг присоединились к драке, другие шумно подбадривали дерущихся. Маргариту в самом начале заварухи Агна утащила в свою грязноватую кухню.

– Дааа… – протянула там хозяйка постоялого двора, – угораздило ж тябя, девчона, подти за энтого лоботрясу. Правда, из таковских вояки завсегды разудалы́е. Крест даю: живым воротится! Да ащё насожалеешься, поди, чё мужнёк не помёр… – засмеялась толстая Агна, показывая гнилушки зубов. – Чяго эка́я невесёла́я?

Пожимая плечами, Маргарита прислонилась спиной к стене.

– Страшное небось в первый-то раз? – улыбалась Мамаша Агна. – На простынью, тобой же состираную, кровушки ночию нальешь! Скоко ты их насостирала – поди сошти… Надо бы и спачкать одну! Дааа, – задумчиво добавила она, – всё так в жизне во первом разу – боль и кровь! Уж я-то знаю. Много еще боли и крови тябя пождет.

Маргарита была бы рада уйти, но шум драки усиливался. Она продолжала подпирать стену и слушать то, что ей вещала заплетающимся языком толстая Агна.

– Да и я былась таковая же, как ты… И не меньше́е красявая. И вот чё сталося, – одернула она засаленный передник. – И ты таковская будёшь: с таковским-то муженьком. Будёт бить тябя, крест даю! Чем пущее любвить будёт, тем пущее отколотит! А потом хлестать горькую почнешь: кода пьешь, как-то лягче́е… Хотя… авось Бог даст: во первы́х разрожди́нах окончаешься. Бледнюшная ты экая-то – точно хворая…

Маргарита смотрела на Мамашу Агну затравленным взглядом. Она чувствовала себя в западне: в прошлое, где был дом Ботно с теткой и Оливи, она бы ни за что не вернулась – ноги бы себе отрезала, но не вернулась бы; будущее, какое ей рисовала трактирщица, пугало и отвращало. При всех ужасах общения с теткой Клементиной та ее ни разу крепко не ударила.

– Мячтала, за мужика подшла? Как бы не так: будёшь с им всю жизню маяться, как с дитём, – делилась своим опытом Агна. – Деньжат ему не давай – всё просрёт! Всё дружкам раздаст, а ты так и будёшь опосля десять летов в энтом же платье́. Да небось завсегды пузатая… Я от мужа-покойника, лущите его там, черти, не жалейте, тожа завсегды пузатая былась. Тока нарождить он мне опосля второго уж не давал: шибал в пузу́ ногою – и прощевай дитё! И вот так раз пятьндцать, клянуся. Думала, сомру в оконцу оконцов, но милстивый Боженька первы́м прибрал энтого сукиного сына. Надеюсь, и его там тожа, в Аде, по пятьндцать разов во дню и не меньше́е… – замолчала толстуха в грязном чепчике и, вспомнив что-то, неожиданно нежно улыбнулась. – Ох! – глубоко вздохнула Агна, – скучаю-то как по нему, по колоброду! Порой аж моченьки нету! Бабья доля… – утерла она краем линялого передника слезу.

Маргарита, слушая эти невнятные, пьяные и страшные пророчества, успокаивала себя тем, что деревня будет когда-то потом, зато завтра начнется новая, чудесная жизнь в чудесном белокаменном замке. Вспоминая Марлену и ее улыбку, Маргарита улыбалась сама.

«Улыбка матери…» – думала она.

Тут раздался зычный крик:

– Гдеее моя жааа-нааа?! – кричал в трактире Иам.

– Пшли, – усмехнулась Агна. – Видывать: в пора. Осьмый час ступил – час Любвови!

Она стянула со своей головы чепчик, выудила из волос невесты последний, уже поникший цветок, дунула на него, встряхнула и заложила маргаритку себе за ухо.

– Авось и я сыщу сужёного в часу любвови-то… – игриво пропела она, приподнимая руками груди.

Вернувшись в трактир, Маргарита увидела Иама и Раоля, сидевших за столом и снова обнимавшихся как лучшие друзья. У обоих наливались синяки: у Раоля на челюсти, у Иама стремительно отекал левый глаз. Подошедшую к нему Маргариту Иам обнял обеими руками и усадил рядом с собой на скамью. Синоли продолжал спать за соседним столом.

– Вот ты где, – притянул к себе Маргариту Иам. – Я уж удумал, сбежала, – прошептал он, сочно поцеловал девушку и затем потрогал свой левый глаз, превращавшийся в налитую кровью щелочку. – Вот что, Агна, тащи всем пива!

– Монет-то у тябя хватат? – ехидно и настороженно спросила его хозяйка постоялого двора. – Набили вы мне на сорока регно́в! Поня́л?! Я им тута блюда́ глинья́ные, а они!

– Да понял, понял… Тащи всем пива! Всех угощаю за пролитое!

Ответом стали овации и радостный гул пьяниц. Иам, обнимая жену за плечо, притянул ее к себе еще ближе и задышал ей в лицо перегаром.

– Что же ты первой мне не сказала? – беззлобно спросил он и усмехнулся. – Девчонку в красном чепчике…

– Пожайлста, не надо, – тихо перебила его Маргарита, чувствуя, что краснеет. – Это былся самый мерзкий день моей жизни.

– Да уж… – улыбался ей Иам. – Могу представить… Раоль узнал твою подругу и брата. Но он никому больше не скажет. Да, Раоль?

– Ни-йикому, – пьяно икнул «усатый» и потрогал челюсть. – Молчу как покой-ник.

– Вот-вот: верно! Костями ляжешь, если кому-нибудь ляпнешь про это. Я теперь точно убью Лодэтского Дьявола. Неспроста так совпало! Прикончу его и тридцать золотых заслужу, представляешь? – чуть толкнул он жену в бок.

– И что будешь с ними делывать? – немного улыбаясь, спросила Маргарита: ей опять начинал нравиться ее муж, поскольку он не собирался бить ее или оскорблять.

– Жить! Жить всласть! Для чего еще нужны деньги? Они нужны, чтобы их тратить, быть счастливыми самим и делать счастливыми других. За это муженек моей сестры терпеть меня не может! – засмеялся Иам. – Он радоваться жизни не умеет. Ему будто метлу в задницу по горло всунули – вот такая у него рожа! Сама скоро увидишь.

Агна принесла пиво и Маргарите – Иам заставил жену выпить эту большую кружку до дна. Пытались растолкать Синоли, дабы тот передал невесту жениху. Синоли что-то мычал и не просыпался. Тогда мертвецки пьяный Иам сам поднял Маргариту на руки и унес наверх под свист и похабные остроты, что так нельзя и что это «насильство». Невеста во хмелю равнодушно думала, что замужество хотя бы избавит ее от стирки простыней, – значит, не всё так плохо, а тетка пусть теперь сама трет с них пятна.

________________

От кружки «веселого хлеба» Маргарита столь сильно опьянела, что ту безлунную ночь, на исходе месяца Меркурия, запомнила обрывочно и смутно. Она не сопротивлялась, как напутствовала тетка, а Иам любил ее так, что привыкшая ко всякому, тяжеленная кровать сотрясалась и со стуком билась о три стены, к каким примыкала. И всё это время девушка испытывала боль, по ее бедрам текла кровь, она чувствовала непонятное унижение, словно муж всё-таки ее избил. У нее и Иама не было чувств друг к другу: когда всё окончилось, то юная жена поблагодарила Бога за то, что от нее отстали; ее молодой супруг, откинувшись на спину, в ту же минуту уснул и захрапел так, что теперь, казалось, затрясся потолок.

Пошатываясь, Маргарита слезла с кровати к приоткрытому из-за жары окну и, не найдя в темноте чашки, напилась воды из кувшина. Намочив ладонь, она, как смогла, утерла кровь с ног, толком не понимая, откуда она. Немного подумав своей хмельной головой над этим явлением, девушка махнула рукой: если она истечет кровью, то всем будет лучше, в том числе и ей самой, – слова Мамаши Агны о боли, крови и неминуемых побоях до жути ее испугали. Будущее с Иамом в деревне виделось мрачным и страшным, как будто бы она смотрела в затхлый, необитаемый подвал да морщила лицо, зная, что однажды придется туда войти.

А в щели меж ставнями, за решеткой окна спаленки, виднелись бедняцкие дома, изгиб дороги на улочке без названия, монументальное здание Суда и столбик фонарной башенки дома Ботно. Менее века назад этот квартал выглядел иначе – здесь еще жили богачи, и среди них обретался необычайно везучий молодой мужчина, сколотивший состояние на играх и ставках, – поговаривали, что у него был амулет, то ли с зеркалом, то ли с камнем, в каком отражался Дьявол. Умер этот везунчик в свой день рождения – в двадцать два года, – от удара молнии, спалившей и его дом, и полгорода в грандиозном пожаре. С тех пор загадочный амулет исчез, имя «счастливца» стерли из Истории, богачи перебрались к Главной площади или к трем главным дорогам, а сюда притянуло неудачников.

«Тетка Клементина небось сладко почивает, – думала Маргарита, глядя на крышу своего бывшего дома. – Завтра в храме приобщится за четвертак и наблагодарит Бога за то, что больше́е нету чумного ковра… меня… Даже свою копилку разорила… Как же это… и смеяться, и так плакать хочу, – ведь это я сама насостирала себе на приданое… на эту боль и кровь…»

Слезы подступали, так и резали глаза, но Маргарита решила, что точно не будет реветь из-за того, что больше не живет с теткой. Она посмотрела на мужа, красивого и сильного, на его волосатую светлую грудь, мускулистые руки и на половой член в ее крови. Иам всё храпел – словно продолжал наслаждаться тем, что причиняет ей боль, теперь заставляя страдать ее уши. Она чувствовала к нему отвращение, однако вспомнила свое обещание: «Стать мужу самой лучшей женой». Вздохнув, Маргарита сняла с пальца колечко, легла рядом с Иамом, зажала уши подушкой и уснула всего через пару минут.

Глава V

Прощальное объятие

Тогда как мода развивалась стихийно и чаще всего ее законодателями были правители земель, на каноны красоты в Меридее сильнее прочего влиял страх перед Концом Света. Так, последние восемнадцать лет златокудрый юноша с одухотворенными очами и субтильная девушка, потупившая взор долу, являлись идеалами красоты, поскольку они вызывали у окружающих чистые помыслы. Красавице тех недавних времен обязательно нужно было иметь неразвитую грудь и кроткое лицо. С наступлением Великого Возрождения красота и мода запели гимны плодородию: поэты, живописцы, скульпторы и ткачи шпалер теперь восхваляли высоких, длинноногих дев, обладательниц сочных грудей и круглых ягодиц – только лик у рисованных чаровниц остался по-прежнему ангельски чистым, взгляд небесно-голубых глаз – мягким. От мужчин резко потребовалась мужественность: двор Альдриана Лиисемского полюбил подбитые изнутри, широкоплечие камзолы и высокие шляпы, ведь не могли же щеголи быть ниже своих спутниц, которые, приближая себя к совершенству, носили поверх башмачков сандалии на платформе и не менее высокие головные уборы. Шлейф на платье или плаще, несмотря на негодование проповедников, сравнивавших его с хвостом черта, удлинял фигуру, поэтому модницы от шлейфов отказываться не думали. Более того, вслед за однорогими колпаками, будто в издевку над моралистами, в моду вошли двурогие колпаки, смелые вырезы и манера закладывать верхнюю юбку за пояс так, что увеличивался объем сзади, – меридианки, уставшие от усмирений плоти, следующие восемнадцать лет хотели восхищать и обольщать.

Трехдневная щетина, на радость бедняков, также вошла в мужскую моду. Светловолосый, голубоглазый и небритый Иам Махнгафасс мог бы послужить хорошей моделью для художника, особенно наутро после своей свадьбы, – этот белокурый красавец не мог шевельнуть головой без стона, поэтому неподвижно лежал на постели. Правда, его пришлось бы рисовать с правой стороны и в профиль из-за того, что левый глаз Иама превратился в багровый отек, отказываясь открываться. Здесь Маргарите оказалась полезной Мамаша Агна: «дворничиха» пожарила яичную лепешку, снабдила молодую жену кружкой пива, квашеной капустой и слабым уксусом. После завтрака с пивом Иам снова уснул и проспал до часа Смирения. Всё это время Маргарита сидела рядом, прикладывала полотенце, смоченное в уксусе, к его глазу – и отечность понемногу спадала.

Вновь проснувшись, Иам заказал второй завтрак, потом, воспрянув силами, затащил жену в постель. Маргарита безучастно лежала, а он пыхтел над ней, сжимал ее тело, порой больно кусаясь, но дальше этого у него ничего не выходило. В итоге он сдался и перекатился на спину.

– Вот чёёёрт, – раздраженно простонал он. – Думал, напоследок день с бабой проведу! Налуплюсь на восьмиду вперед…

Натягивая на нагое тело простыню, Маргарита приподнялась на руках, села в изголовье и прижала колени к груди. Слушая мужа, она уставилась на бурое пятно от крови и с брезгливостью подумала, что завтра его будет трогать и отстирывать тетка Клементина.

– А ты очень красивая, как фея… – продолжал говорить Иам. Он лежал голым, положив руки за голову и не пытаясь прикрыться. – Знаю, сиренгцы считают, что пошли от речных нимф, но в Бронтае такими фей представляют: они тоже золотоволосые и зеленоглазые, только очень маленькие – спят в цветах и, если не успевают в них забраться, летают по ночам, как сильфиды. Словишь такую, и она любовное желание исполнит… Правда, мне всегда смугленькие девушки нравились – вроде твоей подружки… Но это я так, к слову… Ты не думай ничего, чего нет… Просто я как представлю, что умру, так кровь холодеет. Мне двенадцать едва исполнилось, когда Лодэтский Дьявол напал на наш городок, Лирхготбо́мм… Никто его не ждал… Городок наш у двух морей… Если там побываем, то маяк увидишь – его мой отец строил. Иам Махнгафасс – так отца звали, и меня в его честь тоже назвали… Маяк не зажигали, как раз опасаясь лодэтчан, а ночью там нельзя пройти судам – место очень опасное: скалы на суше и под водой. Они там как зубы в пасти медведя – так у нас говорили. И берег очень неровный: весь в отвесных выступах. Никто до него не мог ночью пристать, тем более на таком большом корабле, а он сделал это… напал, пока все спали: он любит нападать ночью. В нашем Лирхготбомме рота размещалась: всего триста воинов, – так лодэтчане ни единого не пощадили, даже повара… А утром уж прибыло много других кораблей… Целое войско высадилось, несколько тысяч, – так они окружили войско нашего герцога по прозвищу Хаэрдский Медведь… Медведь – потому что он очень волосатый, как все его предки, вот и Медведь… Наш герцог – Бюн Винхаэрда – славный рыцарь, герой Меридеи, прославился на Священной войне всего в пятнадцать лет, а его старший брат погиб. Другой брат погиб еще до прихода Лодэтского Дьявола. Хаэрдский Медведь остался единственным наследником… и позорно потерял, свой Медвежий угол – так Хаэрдмах называют… потерял право на имя предков… Кстати, Медвежий угол – это Царский округ: медведь в Бронтае – царь зверей, ну а «угол» – это старое название округа… У меня же личные счеты с Лодэтским Дьяволом: среди тех трех сотен воинов мои родичи служили – два моих двэна и один триз. Больше всего на свете хочу отомстить за них и зарубить Лодэтского Дьявола, – вздохнул Иам, глядя на старые балки потолка. – Так и будет, если есть на этом свете Божия справедливость: не кто иной, как Иам Махнгафасс, убьет Рагнера Раннора, – запомни это! Я его ни с кем не перепутаю! Собственными глазами вблизи видел! Недолго, но ни я, ни сестра, мы никогда не забудем его лица.