Полная версия:

Высокие ступени

Евгений Витковский / Россия /

(18.6.1950–2.3.2020)

Поэт, писатель-фантаст, эссеист, автор 12 книг стихотворений (вместе с переведёнными на иностранные языки).

Публиковался во многих литературных журналах, в европейских и российских антологиях. Стихи переведены на европейские и восточные языки. Выдающийся переводчик, организатор и создатель сайта «Век перевода», учитель многих и многих переводчиков России. Вечная память!

«Друзья, не зашибить ли нам дрозда?..»

Друзья, не зашибить ли нам дрозда?Гамыры хряпнуть, съесть гостинец адский?Накваситься, не ведая стыда?Принять на грудь товар безумнорядский?А может – лучше скушать сильвупле?Иль засосать любимое лечило?Иль, чтобы гордо быть навеселе,добавить «чем тебя я огорчила»?Не помирать же, упаси Господь,но похмелиться, меру соблюдая;отрадней ли медведя побороть,или степенно слопать сиволдая?Дерябнуть, затушить огонь в груди,а если нет, то предложить изволюпод вежливое «в школу не ходи»четырнадцатиклассную франзолю.Залить за галстук и за воротник,потом к матрасу до утра причалить.и драгоценный малый золотникс умением крутым уфестивалить.Неплохо также крепко дринкануть,нарезаться, уважить тунеядца,шарахнуть, жахнуть, выкушать, кирнуть,взгрустнуть, поддать, бухнуть, наотмечаться.Заправиться, коль скоро стол накрыт,принять на борт, малек побыть в законе, —и можно даже полететь с копыт,и все-таки потом не двинуть кони.Das gebet, das unter den schwarzen himmeln geboren wurde

Молитва рожденного под черным небом

Упаси атеиста, могучий Аллах,от визита на нищий советский мальчишник,от бесплатной горчицы на грязных столахот газеты «Вечорка» за медный семишник.Упаси от проезда в метро за пятак,от больных без больниц, от пустых поликлиник,от повесток на фронт, от учебных атак,от обеда в столовой за гнутый полтинник.От гнилых сигарет, от осадка на дне,от работы за так в инвалидной артели,от рубля за бутылку вина «Каберне»и от двух сорока за вино «Ркацители».От сгорающей лампы за тридцать одну,от семейных трусов за последнюю трешку,от игры в домино, в волейбол и в войну,от решений ЦК и езды на картошку.От штрафного броска и от сына полка,от мичуринских слез, от наркомовских дочек,от ЧК, от УК, ЦСКА, РККА,от путевки в Артек, от халата в цветочек.От чужих протеже на крутом вираже,от селедки в борще, от соседки-кретинки,от езды на еже и от феи Драже,от Вивальди, Гуно, Доницетти и Глинки.От защиты Руси от коварства Оси,от запрета на внос, от запрета на вынос,от цены на джерси и посадку в такси,от чего-нибудь, словом, скорее спаси нас.…Отзвучал патефон и застыла игла,разошлись господа и откланялись дамы,по Коциту ладья дураков уплыла,увозя реквизит неудавшейся драмы.Отпуская ковригу по мертвым водам,съела мякиш эпоха и бросила корки,утонула в забытом портвейне «Агдам»и послала империю на три семерки.Никуда не поспел пресловутый пострел.Износились кальсоны. Истлела рубашка.Заколочен лабаз. И шалман прогорел.И разбрелся конвой. И закрыта шарашка.«Возьми да и нарушь условия игры…»

Памяти О.А.М.

Возьми да и нарушь условия игры:Обиженный простит: так что ж, просить прощенья?Полкружки теплоты, восьмушка просфорыИ полведра воды – всё таинство крещенья.Да, лучше б на миру, – но, в общем, наплевать,Какие там пойдут суды и перетолки,Не время тосковать, не время торговать,А время – собирать последние осколки.Улыбкою ответь на каверзный вопрос,Скажи, мол, тороплюсь, мол, бьют копытом кони.Загадок больше нет. Отбит у сфинкса нос.История мидян ясна, как на ладони.Она-то позади, да темень впереди,И ни зарубки нет, ни лодки, ни причала.Так, не спеша, плетись: куда-нибудь приди,Где можно кол забить, забывши про мочало.Не бойся вновь уйти в земной круговорот.Как сердцу не саднить, коль в нём навеки рана?Трудись и не ропщи, вот так и жизнь пройдёт:Привычнее, чем смерть – но лучше, чем нирвана.«Тень креста завращалась, прозрачная, словно слюда…»

Памяти А (ркадия) С (тругацкого)

Братья завещали развеять свой прах…

+++Тень креста завращалась, прозрачная, словно слюда,стала храмом летающим белая тень вертолета.Это правильно: пылью соленой уходишь туда,где в небесных морях ждет тебя генерал Фудзимото.Но якшаться с покойником нынче тебе не с руки,генералу положено гнить в самурайской могиле,а тебе – вспоминать, как под Нарвой, заслышав рожки,восставали в крестах те, кого отродясь не крестили.Видишь, вышние рати идут на последний удар,размышлять ни к чему, полумеры не стоят усилий.У пролива скорбит умирающий град Арканар,что героям опять не хватает албанских фамилий.Вековая традиция наша – кто смел, тот и съел,океан Айвазовского мутен, хотя и неистов.Никакого прогрессорства, это печальный уделполоумных актеров, отчаянных униформистов.Не нашлось тебе места в грядущих бездарных мирах,но едва ли ты станешь томиться у берега Леты.Никакого надгробия, ибо развеялся прахнад Москвою-рекой, над холмами зеленой планеты.Война всех против всех. 1918

Ядовитые газы германской войны.Дирижабли, прививки, котлы, суррогаты.Как мы были в те годы бездарно бедны!Как мы были в те годы бездарно богаты!То цилиндр, то берет, то картуз, то чалма,и ходили б часы, только сломаны стрелки.Эту кашу Европа варила сама,и она же в итоге оближет тарелки.Если жалко алмаза – сойдет и корунд.Если жалко ведра – так сойдет и бутылка.Первой скрипкою будет какой-нибудь Бунд,и дуэтом подхватит какая-то «Спилка».То ли хлор, то ли, может, уже и зарин.Миномет на земле, а в руке парабеллум.Аспирин, сахарин, маргарин, стеарини пространства, где черное видится белым.А еще есть Верден, а еще Осовец,и плевать на эстонца, чухонца, бретонца,а еще есть начало и, значит, конец —все двенадцать сражений за речку Изонцо.А еще ледяное дыханье чумы,а помимо того – начинает казатьсячто на свете и нет ничего кроме тьмы,комбижира, кирзы и другого эрзаца.И ефрейтор орет то «ложись!», то «огонь!»и желает командовать каждая шавка,и повсюду Лувен, и повсюду Сморгонь,и не жизнь, а одна пищевая добавка.И кончается год, а за ним и второй,а на третий и вовсе отчаянно плохо,а Россия обходится черной махрой,а Германия жрет колбасу из гороха.И события снова дают кругаля,потому как нигде не отыщешь в конторахни селитры, ни серы, ни даже угля,и никто не заметил, что кончился порох.Полумесяц на знамени бел и рогат,окровавлены тучи, и длится регата,и по Шпенглеру мчится Европа в закат,незаметно пройдя через пункт невозврата.Генрих Борк 1608

От Борьки до Васьки, от Васьки до Гришки,от Гришки до тушинских мест,и к Ваське опять все на те же коврижки,и все их никак не доест.Где лен, где крапива, где хрен и где редька,где хутор, а где и сельцо.И все-то равно, что Мартынка, что Петька —лишь бегай да гладь брюшенцо.За глупых валахов, за мрачных ливонцев,за прочих вонючих козлов —отсыплют поляки немало червонцев,немало отрубят голов.Коль рая не будет, не будет и ада,нет друга, так нет и врага;прибравши подарки, всего-то и надоудариться снова в бега.В Москве ли, в Калуге, в Можае ли, в Туле,восторгом и рвеньем горя,уверенно, строгость блюдя, в карауле,стоять при останках царя.Прыжки хороши и движения ловки,но лезть не положено в бой;вот так он и пляшет от Вовки до Вовкикружась, будто шар голубой.При нем торжествует закон бутерброда,скисает при нем молоко.Он – двигатель вечный десятого рода,как маятник деда Фуко.Не действует яд на подонка крысиный,тот яд для него – перекус,и нет на земле ни единой осины,что выдержит эдакий груз.…Но облак вечерий закатом наохрен,но тянет с востока теплом, —а жизнь коротка, и пожалуй, что по́ хрен,гоняться за этим фуфлом.«То ли вздремнуть еще, то ли пора…»

То ли вздремнуть еще, то ли пораглянуть, взошла ли звезда?Ночь отлетает, как дым от костра,кто ее знает – куда.Знать бы теперь, высока ли цена?Где ты, флейтист-крысолов?..Городу Гамельну очень нужнастарая песня без слов.Время прощения давних обид,время прощанья в ночи,молча смотри на поток Персеиди ничего не шепчи.Веки прищурь и проверь глазомер,и тишиной опьяней:помни, услышится музыка сфер,если ты помнишь о ней.Завтра все то же, что было вчера,жизнь избегает длиннот,только звучат из колодца дворасемь удивительных нот.Евгений Зимний, Женины именины

Мой друг, не жалуйся, не сетуй,а присмотрись-ка к жизни этой,гляди – в округеколлекция зловещих тварей,лепидоптерий, бестиарий,мир Калиюги.Здесь, что в Багдаде, что в Дамаске,уж как-то слишком не до сказкиразумной, вечной.Здесь лишь войной полны театры,змея – не символ Клеопатры,а знак аптечный.Здесь, раздвигая мрак великий,сквозят чудовищные лики,вся нечисть в сборе.Сочится серою планета,здесь не Россия и не Лета,здесь – лепрозорий.Здесь нет для гордости предмета,здесь ни вопроса, ни ответа,ни свеч, ни воска.Одни отчаянье со злобой.Не пасовать – поди попробуй,раз карта – фоска.Уж как ты спину ни натрудишь —терпи, казак, никем не будешь,мест не осталось.Коль можешь – верой двигай гору,и ежели судьба не впору —что ж, бей на жалость.А перемирье – вещь благая,ушла война – придет другая,мы тленны, бренны,бывает в Пасху панихида,и даже «Красный Щит Давида» —предмет военный.А если мир – подобье Бога?Не жаль тогда ни слов, ни слога,но будем прямы:быть может, разница ничтожна,но мир, в котором всё возможно —сон Гаутамы.Что ж, сон как сон – так пусть продлится,здесь никакой причины злиться:вот, скажем, атом,а вот другой – они не схожи,так нечего пенять на рожироссийским матом.Спит мотылек – чего уж проще?Он видит сон – китайца в роще.Будить не смейте!И знайте: право есть у Бога —взяв человека – хоть немногосыграть на флейте.Мелодию, что Он играет,никто из нас не выбираетда и не слышит.Но Божий Дух – во сне и в яви,где хочет – уж в таком он праве —живёт и дышит.«Жертвенный знак треугольной звезды…»

Жертвенный знак треугольной звезды,свет благотворный.Поздний закат и скамья у водытемной, озерной.Символы я до конца не пойму,данные свыше.Всё, что вовек не скажу никому,Боже, услыши.Дай лишь возвышенный миг тишины,внемлющий Боже,песне, которой слова не нужны.музыка – тоже.Долгие годы и тяжкие дникратко исчисли,ну, а потом хоть на миг заглянив душу и в мысли.Видишь, не ведает строчек и нотсердце-бедняга,И настоятельно в бездну зоветтемная влага.Детской руке удержать не дановорот колодца.Все остается, что пало на дно,все остается.«На доске расставляем фигуры. Итак…»

Николаю Моршену

На доске расставляем фигуры. Итак —грянул гром в кипарисовой роще.Генерал Кактотак навидался атак,отдавая приказы попроще.Отчего б не предаться великим мечтам?Мы пустыни пройдем и болота,не жалея снарядов, займем Чтототам,говорил генерал ван дер Ктото.Не приличен мужчине постыдный покой,а война – это все же наука,и поэтому надобно взять Анакой, —говорил адмирал Якасука.Выл любой чинодрал, объявляя аврал,наступала великая дата,удирал адмирал, генерал удирал,умирать отправляя солдата.Но, скитаясь по разным местам и скитам,головою стуча о ворота,уходил от погонь, пропадал Гдетотам,еретик Оборжал Якогото.Относительно тихо на свете сейчас,но, однако, на этой неделе,мы боимся, к ответу потребуют насэти славные Осточертелли.Но и этот исход недостаточно крут,соберутся и тонкий, и тощий,и потянутся к нам, и кураж наберутпресловутые Бутти Попрощи.«Блекнет и догорает…»

Блекнет и догораетзакат на грани ночной.У переправы играеткелпи, конь водяной.Влага до пены взбита.слезы в глазах стоят,бешеные копытаобращены назад.Думай не про копытца,а присмотрись пока:мокрый конь превратится,в юношу или быка, —ржет он, мечется шало:но не увидишь дня,если факела или кинжалане сможешь бросить в коня.Утро наступит хмуро,спрячется в тень беда;но маячит та же фигуратам, где журчит вода;там, где темнеет заводь,и что-то тянет ко дну,туда, где привычно плаватьсинему табуну.Все же окончить надо,этот немой разговор.в сердце тлеет досада,так подними же взор:за каледонской чащейты разглядишь вдалисмутный, но настоящийзападный край земли.Синельников / Россия/

Родился в 1946 году в Ленинграде, в семье, пережившей блокаду. Ранние годы провел в Средней Азии. Известный поэт, автор 36 оригинальных стихотворных сборников, в том числе, однотомника (2004), двухтомника (2006) и вышедшего в издательстве «Художественная литература» изборника «Из семи книг» (2013). Переводчик, главным образом, поэзии Востока. Автор многих статей о поэзии, составитель ряда антологических сборников и хрестоматий. Главный составитель в долгосрочном национальном проекте «Антология русской поэзии». Лауреат многих российских и международных премий, академик РАЕН и Петровской академии.

Старые вещи

«Со склерозом твоим в поединке…»

Со склерозом твоим в поединкеВновь, ликуя, звенят голоса.Вечно вертятся эти пластинки,Прославляя поля и леса.Блещут лампочки в ёлочной, сизой,Осыпающей детстве хвое.Повторяются эти репризы,Эти песни и шутки в фойе.С узнаваемым призвуком жестиРепродуктор талдычит своё,Эхом древних последних известийЗаполняя твоё забытьё.«Ты видел чугунное било…»

Ты видел чугунное било,Которое, взмыв тяжело,Высокую стену сломило,В чужую квартиру вошло.И вскоре нацелится снова,Решительно занесено.На глушь мирозданья иногоОбрушится с хрустом оно.На эти семейные ссорыИ радостей общих часы,На лестницы и коридоры,И годы лихой полосы.И этот наполненный снамиИ чуткой бессонницей дом,И все, что ни делалось с нами,Сейчас опрокинет вверх дном.Переезд

День свободы и печали,Вопиющая пылищаНа скрежещущем развалеРазорённого жилища.После всех десятилетийПустота и переменаС тенью юности, из нетейВозвратившейся мгновенно.Эти книги и посудаВ переездном ералашеИ неведомо откудаГолоса родные ваши.И, конечно, не случайныВаши радость и досада,И открывшиеся тайны,Знать которых и не надо.Старые вещи

Среди потёртостей и вмятинЯ отдыхать душой привык.Красноречив и прост, и внятенВещей ветшающих язык.Всего важней и сердцу милоТо, что досталось с детства мне,Ещё родителям служилоИ недвижимо в тишине.Любовно тронешь ковш и ножик,Или в шкафу найдешь лоскут,И вспять, пройдя незримый обжиг,Десятилетья потекут.И новой утвари не надо.И жизнь не вся ещё прошла,И постарение – награда,Прикосновение тепла.Невеста

Людей ведь нет родных наивней,Творцов домашнего тепла.Невесту сообща нашли мне,Надумав, что пришла пора.Была красивой, некапризной,По-детски женственной она,А дальше пусто, что ни вызнай,Поскольку уж совсем юна.Когда бы жить хотел иначе,Возможно, в этот голос вник.Пожалуй, нежный и горячий,И не забуду этот лик.Ещё и жизнь была ей внове,Прост разговор накоротке,Но кашель вдруг и капли кровиНа чуть надушенном платке.Стафф

М.Рахунову

Люблю я Леопольда Стаффа[4],Который гениев милей,Как обособленного графаСреди блестящих королей.Пусть царственно проходят мимоГалчинский, Лесмян и Тувим,Славянской древности незримоТень наклонилась лишь над ним.Припав к родному захолустью,Он в этой пребывал тени,И эта смесь безумства с грустьюБольной душе моей сродни.Да, выходя на берег Леты,Коснулся многих он сердец,Ему великие поэтыУспели молвить: «Молодец!»«Пройдёшь ли по стогнам Белграда…»

Пройдёшь ли по стогнам Белграда,По тверди булыжин и плит,И речи славянской усладаПовсюду тебя опьянит.И нечто поймёшь с полушага,И чудится: всё горячей,Всё гуще медовая брагаМедлительных этих речей.В ответе, о чём ни спроси я,Услышу и «веди» и «рцы»,И плачут при слове «Россия»Словесности русской чтецы.В сербской церкви

Иисус, здесь явленный иконой, —Ясноглазый в сущности гайдук,Истомлённый, даже истощённыйОт раздумий горестных и мук.К ворогам не знающий пощады,Осудивший развращённый Рим.Эти веси, пажити и градыВ зыбкой дымке ходят перед ним.В прошлом веке был бы партизаном,«Смерть фашизму!» с ними бы кричал,Чтоб к Его припал кровавым ранамКрай апокрифических начал.Сербской девушке

Слушай, сербиянка: у монголовПали поздней осенью стада,Темучин восплакал, возглаголав,И на запад двинулась орда.От того, что пересохли степи,Содрогнулся Иисус в вертепе.Через два столетья чернотойВолос твой покрылся золотой.Смедерево

Ни глухаря, ни тетереваВ этих местах, лишь крикЧаек вблизи от СмедереваНа берегу возник.Братство их черноморское,Месиво этих стайНосится, с плеском порскаяИ огласив Дунай.Выплесками перловымиСловно творя помин,Крепости с переломамиОт партизанских мин.С россказнями и сведеньямиПерелетая в сеньДерева в этом Смедереве,Век превратился в день.Над Венгрией

Под крылами глушь и тишь,Тьма и млечность потому чтоВся в сплошном тумане пушта,Венгрию не разглядишь.Всё – в том ветреном и мглистом.Пребывают в пустотеС чардашем, с гусарским свистом,С бойким Кальманом и ЛистомГоды пламенные те.Скрипки, выкрики цыганьи,Пляски Бачки и Бараньи[5]Погрузились в забытьё,И, возможно, в Васюганьи[6]Сердце вздрогнуло её.Два брата

Был младший брат головорезом,И в смуту председатель ВЦИК,Над штыковым её железомВ тужурке кожаной возник.И крови жаждала горячейЕго безжалостная речь,Бы расказачен Дон казачий,Пришлось династию пресечь.Добитый гриппом или ломом,Уже никто не разберёт,Гранитом в облике знакомомОн стал, свободный от забот.Иль ядом верным и мгновеннымЕго убрали, говорят…А там, в окопах под Верденом,Войну освоил старший брат.Постигший всю её науку,В атаку – в ярости такой —Свою оторванную рукуНёс уцелевшею рукой.Теперь в его дворце в ХаноеЖивут, сменяются вожди.И хлещут, вставшие стеною,Неистощимые дожди.Хлебы

Уже в дыму виднелись Рейн и Сена.Но что же было до того, когдаОстановила конницу изменаИ уцелели чудом города?Ведь есть весов невидимые чаши,И до сих пор качаются они.Вот подвиги и прегрешенья ваши,Самосожженья и позора дни!Вот губят жизнь террором неуклонным,И короток революцьонный суд,Вот чёрный хлеб спешащим эшелономВ Германию восставшую везут.Да, эти хлебы, посланным немцамОт лютой, багровеющей зари —С кровавыми руками, с чистым сердцем —Голодным от голодных сухари.Лейпцигский вокзал

И Лейпцигский вокзал, в которыйПод ровный, дребезжащий громЕдва заметный поезд скорыйВлетает пушечным ядром.Узрев гигантский этот узел,Его имперскую судьбу,Тот, кто Европу офранцузил,Перевернулся бы в гробу.Тут воля кайзера крутаяПод сенью прусского орлаДо Занзибара и Китая,Казалось, рельсы довела.Но две войны мечту сместили,Вокзал чрезмерно стал велик,И нужды нет в тевтонском стиле,Немецкий выдохся язык.Лишь грёзой планов отдалённыхОт каменных сквозит громадИ памятью об эшелонахНа Аушвиц и Сталинград.В степи

Ну, вот, припрятав нож, хозяинЗа повод клячу потянул,И, псами жадными облаян,Ведёт её через аул.Да, он сильнее и умнее,Но понимает и она,Что там, в овраге, будет с нею…Теперь для скачек не нужна.Едва плетётся, участь зная,И безнадежно, и хитро,Всё длится тяга тормозная,Как в сталинском Политбюро.«Как весь народ участвовал в спектакле!..»

Как весь народ участвовал в спектакле!Так море Средиземное кипит,И выводили с пением не так лиСвой грозный хор Эсхил и Еврипид!И покоряли Арктику герои,Шли на таран и стерегли «зека»,И реяла героика в покроеИ шлемов, и шинелей РККА.И свекловодство в подвиг превратилось,И открывали новую звезду,Лес корчевали, запасали силос,Имея свет грядущего в виду.«И Гостомысла, и Вадима…»

И Гостомысла, и ВадимаНепостижимая странаЕщё темна и нелюдима,Порядка вовсе лишена.Плеснёт налим из-под коряги,Тоскует выпь, ревёт медведь,И эти пришлые варягиЗа всем не могут углядеть.И ненавистен их порядок,Суровый Ordnung привознойТяжел, невыносимо гадок,И тянет к сутеми лесной.– Придите, греки, осчастливьтеСвятым крещеньем и постом,И образками из финифти,И храмом в блеске золотом!Но там, где глохнут, изнывая,Благочестивые слова,Живуча нежить полевая,В лесу кикимора жива.И под рукою святотатцаОбрушились колокола,А с той русалкой не расстаться,И сердцу ведьмочка мила.На севере

Идём по длинной улице, бывало,И на развилке дунет и влетитСквозь пустоту, где пелась «Калевала»,Варяжский ветер в праславянский быт.Попутчик мой, хлебнувший здешней браги,Бубнит своё, и песня весела.Ржавеет сельхозтехника в овраге,Мы вышли на околицу села.А дальше лес, и дряхлый, и дремучий.Проходит с облаками наравнеСветящаяся туча, и за тучейПерун и Один борются в огне.«Покуда не разверзлись хляби…»

Покуда не разверзлись хляби,Жестокий зной царит в Пенджабе.И демоны заходят в храмы,И жалобный тигриный войИз джунглей Маугли и РамыВзывает к тверди огневой.И звук свирели еле слышныйИстаял я воздухе, иссяк.Скрываются пастушки Кришны,И пыльный подступает мрак.Иные девы замелькали,Пустившаяся с ними в плясЗдесь всё живое губит Кали,И гневный Шива мир потряс.Но тут отшельник стал махатмой,Бог оступился сгоряча,И смертоносно-благодатныйБушует ливень, хлопоча.Когда же отгремит Варуна,Мгновенно расцветает луг,И мирозданье снова юно,И боги множатся вокруг.Но даже им положен отдых.Как только ливень приослаб,Молясь на горных переходах,Ислам вторгается в Пенджаб.Любовь

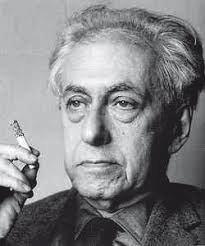

На утре дней с весной и песней птичьейОкажешься под властью этих чар,И жизнь пройдёт, во множестве обличийБлаженный этот пробуждая жар.В огне любви и первой, и последнейТы вдруг заметишь, что она одна,И правит всё мощней и все победней,Твои приосеняя времена.И, голоса взывающие слыша,И воскрешая образы в пути,В конце концов к Тому, кто всех превыше,В слезах слова признанья обрати!Эренбург/ Россия /

(1896–1967)

Два взгляда на поэта Илью Эренбурга

Михаил Синельников

Была в поздней стихотворной записке мольба: “Додумать, досмотреть, позволь!..“Но вот последние силы иссякли, и он ушел. К большому удовольствию администрации и к печали читателей, тогда многочисленных.

Что же осталось? Давно ушло поколение, которое в окопах берегло, как драгоценность, его ежедневные статьи. Ушло и поколение, пораженное его воспоминаниями, проснувшееся от прозвучавшей правды (да, лишь от части правды, но и эта часть изменила сознание многих).

А нынешние поколения, которые и классику-то знают весьма поверхностно, вряд ли найдут время для того чтобы ознакомиться с ранней прозой Э., по своему блистательной. Дальше его проза пошла похуже. Ну да: “Я – средний писатель, и мне надо печататься”. Совершались им бесчисленные добрые дела. Но ведь и это забывается. На самом деле люди не столь памятливы, как этого хотелось бы пылким стихотворцам, декларирующим вечное и для всех незабвение. Но он был “поэт по преимуществу” (сказанное о Герцене решаюсь отнести и к нему)! Очевидно, другой посмертной славы и не хотел бы. Его путь в поэзии был в точности предсказан проницательным Гумилевым. Высокое мнение о его стихах, выраженное в сказанных издателю словах Блока (очевидно, преодолевшего понятные нам предрассудки) дошло до Э. лишь в конце жизни, но дошло. Вот оно, то, что дорогого стоит!

Конечно, он, мучительно находя собственную дорогу, написал множество плохих стихов. Но ведь судим по лучшим! (так, между прочим, завещал – говорил моему отцу Заболоцкий). Корпус лучших достаточен для того, чтобы признать Э. крупным поэтом. Я думаю, что бессмертие поэта – 3000 читателей через полвека после его смерти. Бессмертие – не стадион, заполненный толпой, жаждущей получить от стихотворца зарифмованный ответ на болезненные вопросы, назревшие в социальной действительности. Бессмертие – в наследстве – в стихах и строчках, передаваемых поколением поколению.

Вероятно, подражая Чехову, он старался отвечать на все приходящие письма. Но их были тьмы и тьмы, и, понятно, что стандартные ответы на сравнительно малозначащие писала секретарша… Подлинность посланного в ответ на плохие отроческие стихи мне, подростку, подтвердил покойный эренбурговед Б. Фрезинский. Этим утешительным и всё же как бы благословляющим письмом дорожу. В частности, там было сказано нечто для него самого важное “В стихах можно выразить то, что невозможно выразить прозой”. Я не сразу принял эту истину. Но принял. И, можно сказать, стоял и еще стою под этим знаменем.

Другая истина совсем проста, но и ее не следует забывать: о чем бы и ком бы ни писал лирический поэт, он одновременно говорит и о себе, о своей судьбе. Тут, знаете ли, прежде всего важно иметь судьбу.