Полная версия:

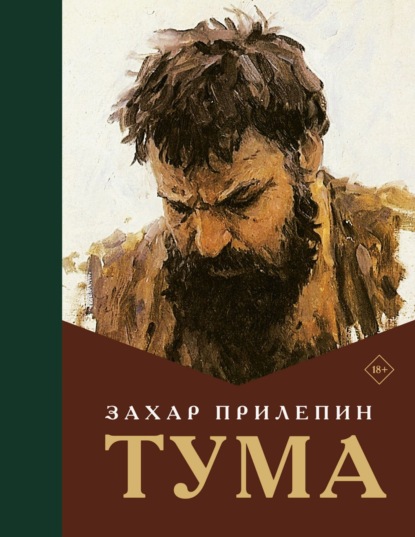

Тума

– Слышь, дедко? – настырно окликал Аляной Черноярца. – Не то захотел бабку обратно отвести в турскую семью? Вот, возвертаю! Гуторить по-турски забыла, но ей и не надобе, и так догадаетесь, что у бабки на уме…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов