Полная версия:

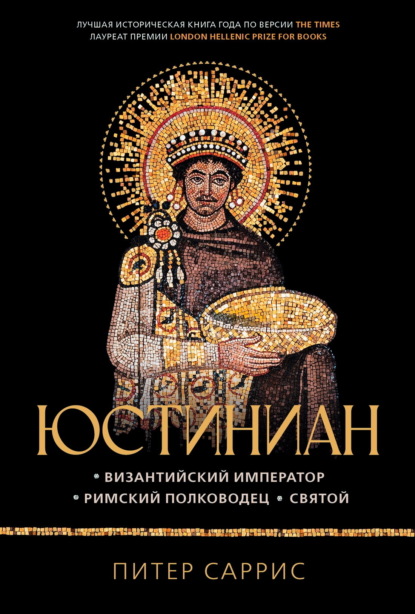

Юстиниан. Византийский император, римский полководец, святой

К началу VI века римская власть простиралась от Константинополя лишь до ближайшей части Иллирии, которая в предшествующие десятилетия постоянно подвергалась нападениям и готов, и гуннов [55]. За пределами этой территории Римская империя фактически не существовала. На востоке под контролем империи оставались Сирия, Палестина и Египет, но в этих провинциях был высок уровень религиозной напряженности. В частности, опираясь на глубоко укорененные и все укреплявшиеся эсхатологические традиции на Ближнем Востоке, предсказывавшие пришествие Антихриста и Страшный суд, многие христиане решили, что они живут в последние дни этого мира и что близится конец света (греч. Эсхатон) [56]. Кроме того, Сирия оставалась очень уязвимой для нападений персов. Несомненно, внезапное возобновление военных действий между двумя государствами в 502 году внесло свой вклад в резко возросшее ощущение небезопасности на всем Ближнем Востоке. В самой столице империи политическая ситуация становилась все более нестабильной: во время недавнего правления императора Зенона (474–491) произошла череда заговоров и восстаний [57]. Около 500 года в Константинополе глубоко ощущался кризис, а политические тревоги были обычным делом. Единственный «римский» император больше не правил Римом и сталкивался с новыми военными угрозами с востока. «Помазанник божий» обнаружил, что его власти открыто бросают вызов видные деятели церкви, которая, казалось бы, являлась частью империи. Многим казалось, что мир вот-вот рухнет. Именно таким был город, в который недавно прибыл молодой Юстиниан и в котором он вскоре начнет свое восхождение к высшей точке политической власти.

2. Стремительный успех

Император и его родина

В сентябре 2019 года, после долгой утомительной поездки из Белграда, машина, в которой, кроме меня и моего партнера, ехали два выдающихся сербских профессора археологии, остановилась на обочине пыльной грунтовой дороги где-то в глуши. Дорога вела к остаткам города Юстиниана-Прима, основанного императором Юстинианом к юго-востоку от города Наис (Ниш) – места рождения императора Константина. С течением времени от этого древнего города остались лишь несколько невысоких, заросших травой строений и крутой, покрытый растительностью восточный вал. Непривычному глазу все это может показаться таким же невзрачным, как и тот суровый, пустынный пейзаж, над которым некогда возвышался акрополь Юстиниана-Прима. Однако годы тщательных раскопок, которыми в тот день руководили принимавшие меня в гостях Вуядин Иванишевич и Иван Бугарски, принесли находки, невероятно любопытные для любого, кто интересуется и личностью императора, и драматическим периодом его правления [1]. Ведь именно здесь, как заявит Юстиниан в одном из своих законов, «Господь даровал Нам впервые явиться в этот мир» [2]. Другими словами, именно здесь (или совсем неподалеку) Юстиниан, по его словам, родился.

Место раскопок может многое рассказать нам о том, каким видел себя Юстиниан и каким хотел казаться другим людям. Самая поразительная черта Юстиниана-Прима, открытая благодаря десятилетиям раскопок, – это невероятно религиозный облик города. Отправившись туда в середине VI века, когда город был на пике развития, нам пришлось бы сначала проехать через обширные предместья, находившиеся снаружи внушительных защитных стен [3]. В этих предместьях обитала большая часть гражданского населения города; здесь же находились монастыри, странноприимные дома и больницы – свидетельство милосердных стремлений императора. Сам город занимал площадь около 8 гектаров. В дни Юстиниана, войдя в него через монументальные ворота, путник поразился бы водным сооружениям, созданным архитекторами для удобства жителей и им на диво: огромному резервуару для хранения воды, водонапорной башне, бассейнам, фонтанам и колодцам. Вода во все эти сооружения поступала по акведуку длиной около 20 км, извилисто тянувшемуся к далекой горе Радан, где и сегодня есть обильные источники пресной воды, известные как Добра-Вода («хорошая вода»). Идя по главной улице, предназначенной для религиозных процессий (embolos), можно было войти во множество возведенных одна за другой церквей и подивиться на их убранство; каждая из них была выстроена в своем архитектурном стиле – возможно, для того, чтобы продемонстрировать строительные технологии и художественное оформление храмов в разных областях империи. Пройдя через ворота, соединявшие Нижний город с Верхним, путник прошел бы мимо еще одной церкви, а также главных зданий и сооружений, где проходила основная часть административной и торговой жизни города. Главным из этих сооружений была круглая площадь с бронзовой статуей – возможно, изображавшей самого Юстиниана.

Наконец, путник добрался бы до самого сердца Юстиниана-Прима – акрополя. Это был настоящий город внутри города, полностью церковный по своей природе; он состоял из собора с тремя апсидами, баптистерия и связанных с ним зданий, где проживал архиепископ, молившийся за императора и его империю. Расположение этого необычного «церковного квартала» ясно показывает, что этот город находился под божественным покровительством и полностью подчинялся церковному управлению и контролю. В сущности, Юстиниана-Прима, похоже, был задуман не просто как монументальное прославление императора и его достижений или как самовосхваление сродни основанию Константинополя Константином, но как место паломничества, куда, как ожидалось, станут стекаться набожные христиане – для молитвы, излечения и размышлений, как они делали это в местах поклонения святым и мученикам по всей империи. Вдобавок к религиозному характеру город обладал и выраженными военными чертами: его стены и крепостные валы были усилены примерно двадцатью башнями, в каждой из которых располагался отряд солдат и офицеров – их шлемы и пряжки от ремней (знаки принадлежности к военному сословию) были обнаружены в руинах во время раскопок. Словом, этот город был посвящен человеку, который считал, что в нем уникальным образом соединяются император, солдат и святой.

Очевидно, что Юстиниан был полон решимости донести до всех головокружительно высокое чувство собственного достоинства. Однако многие критиковавшие его современники сочли бы столь высокие притязания императора намеренной попыткой отвлечь внимание от своего низкого происхождения. Как показывает расположение Юстиниана-Прима, молодой Юстиниан (которого изначально звали Петром) родился и воспитывался далеко от Константинополя, на северных балканских территориях. В V–VI веках многие представители элиты считали эти территории по большей части беззаконным «диким западом», находящимся где-то на самом краю цивилизованного мира; провинция, в которой находилась Юстиниана-Прима, была одной из наименее урбанизированных частей всей империи. Это была страна земледельцев, пастухов и рудокопов, известных своей выносливостью и грубой силой, а мужчины этого региона ценились как хорошие солдаты. Эта территория традиционно была главным местом вербовки на военную службу; отсюда были родом многие солдатские императоры III–IV веков. Несмотря на это, многие представители гражданской и бюрократической элиты в Константинополе и других крупных городах империи считали этих «фракийцев» и «иллирийцев», как их называли, ничем не лучше варваров, против которых римской армии полагалось сражаться; так что они всегда смотрели на Юстиниана с подозрением. Прокопий Кесарийский даже утверждает, будто появление на свет будущего императора стало результатом порочной сексуальной связи между крестьянкой и злым духом. В одном из своих трудов этот историк почти наверняка использует умышленную иронию, описывая Юстиниана-Прима как место, откуда «явился Юстиниан… строитель всей вселенной» [4]. Как же такой человек смог взойти на императорский трон? И что изначально привело его в Константинополь?

Юстин и путь в Константинополь

Путь Юстиниана от провинциальной безвестности к императорской короне начался с его дяди Юстина, который примерно в 470 году отправился из крепости Ведериана на их общей родине, чтобы служить в армии в Константинополе. Вероятно, Юстин большую часть пути прошел по Via Militaris (военной дороге), проложенной через Наис, Сердику (современная София), Филиппополис (современный Пловдив) и Адрианополь (современный Эдирне), связывавшей балканские территории со столицей; расстояние более 700 км (путешествие заняло у него почти месяц) Юстин преодолел в компании двух друзей – Земарха и Дитивиста, которые, по словам Прокопия, тоже надеялись сбежать от «бедности и всех сопровождавших ее несчастий», знакомых им с детства, и «найти лучшую долю» [5]. Сегодня город Юстиниана-Прима, расположенный недалеко от Ведерианы, окружает пустынный и малолюдный ландшафт – эти места так и не оправились после ущерба, нанесенного двумя мировыми войнами в XX веке, и регион стал настоящим экспортером молодежи, уезжающей в поисках лучших возможностей. Примерно такой же была и обстановка, в которой молодой Юстин и его товарищи отправились в Константинополь пешком, по словам Прокопия, «закинув за спину плащи», в которые они сложили корки сухого хлеба, чтобы питаться ими в дороге. Похоже, Юстин родился около 450 года, и в годы, предшествовавшие его рождению, земли, на которых проживала его семья, подвергались опустошительным набегам, устроенным Аттилой – он отправил свое гуннское войско в эту область, чтобы добиться выплаты дани от римских властей. Римский дипломат Олимпидор, посетивший в 448 году Наис, сообщал в Константинополь: «Мы обнаружили, что жители покинули город после того, как его опустошил враг. Лишь в церквях лежали немногочисленные больные. Мы остановились на некотором расстоянии от реки, в чистом месте, ибо вся земля на берегу была покрыта костями убитых» [6].

Постоянная военная нестабильность в регионе, вызванная нападениями гуннов, ощущалась на протяжении всего детства и юности Юстина. Вследствие распада империи Аттилы земли вокруг Юстиниана-Прима оставались уязвимыми для атак варваров, и большая часть римского населения была вынуждена искать убежища в укрепленных фортах, а также в многочисленных цитаделях и крепостях (таких как Ведериана), расположенных на вершинах холмов – там они могли сохранить культурную память и политическую идентичность [7]. К примеру, поразительно, что Юстин умел говорить на латыни (которую Юстиниан позже назовет своим родным языком), несмотря на то что в начале своей жизни он, если верить одному из более поздних византийских источников, пас свиней [8]. Возможно, когда Юстин начал свое путешествие в Константинополь, их родина находилась скорее под управлением варваров, нежели римлян. В лучшем случае это была раздираемая войной и никому не принадлежавшая территория, контроля над которой не было ни у одной из сторон [9]. Юстин и его друзья решили отправиться на восток и поступить на военную службу к императору, в то время как их современники с той же вероятностью могли бы оказаться в армии короля готов Теодориха – в ее рядах тоже было много бедных римлян, искавших службу [10].

Юстин и его спутники оказались в Константинополе в период глубокого кризиса Римской империи, территория которой с каждым годом неуклонно сокращалась. Хотя западный император все еще занимал свой трон в Италии, дни его были сочтены. Контроль империи над западными территориями за пределами Апеннинского полуострова сильно ослабел – как это, возможно, произошло и на родине Юстина. Однако Константинополь – «Новый Рим» и столица Восточной империи являл собой величественное зрелище. Нам неизвестно наверняка, сумели ли Юстин, Земарх и Дитивист свободно войти в город; возможно, их задержали у городских ворот перед тем, как они вошли, или сразу после их прибытия – военные, занимавшиеся вербовкой в армию, или прочие чиновники могли проверять благонадежность вновь прибывших и допрашивать их. Если молодым людям позволили войти в город и свободно передвигаться по нему, то они, вероятно, вошли в Константинополь через так называемые Харисийские, или Адрианопольские‚ ворота, расположенные примерно в пяти милях от мильного камня под названием Милий, находившегося в самом сердце города и отмечавшего конечную точку Via Militaris; от этого камня отмеряли все расстояния в империи [11]. Отсюда последний отрезок военной дороги повел бы их мимо великолепной церкви Святых Апостолов, в которой лежало тело императора Константина, до самого «капитолия», или Филадельфиона – памятника «братской любви». Эту площадь назвали так в честь красных порфировых статуй первых императоров Тетрархии и их заместителей – Диоклетиана, Максимиана, Галерия и Констанция; они стояли там, обнявшись, а теперь, как всем известно, продолжают свое существование на фасаде собора Св. Марка в Венеции, куда венецианцы привезли их в качестве трофея из Четвертого крестового похода в 1204 году. От этой площади путники повернули бы налево, на Месу (или «среднюю улицу») – главную улицу Константинополя, и дошли бы по ней до Форума Феодосия I с внушительных размеров колонной в центре, увенчанной статуей императора в военном облачении, и с конными статуями его сыновей по бокам [12].

Наконец, путники прошли бы через круглый Форум Константина, в центре которого стояла 40-метровая колонна из красного порфира с золотой статуей императора наверху. Изображенный с золотыми лучами солнца, сиявшими над его головой, Константин держал в руке скипетр и державу, символизирующие его повсеместную власть. Согласно рассказу некоего Гесихия, жившего примерно в то время, с высоты своей колонны Константин «сиял жителям города словно солнце» [13]. Можно представить себе, какое сильное впечатление все эти чудеса произвели на трех молодых парней из обнищавшей и раздираемой войной Иллирии. За форумом располагались главные правительственные учреждения (лат. praetorium – преторий) и Ипподром, где население Константинополя собиралось, чтобы посмотреть гонки колесниц, поглазеть на императора и высочайших чиновников и поприветствовать их криками. И наконец, рядом с еще одной великолепной соборной церковью, посвященной Святой Софии (Святой Мудрости Божией, Айя-София), стоял императорский дворец [14].

Будь то в самом городе или в вербовочном пункте за его пределами, трех молодых людей подвергли бы физическому осмотру и, вероятно, какой-то проверке имеющихся или потенциальных боевых умений. Во всяком случае, Прокопий сообщает: «поскольку все они были очень хорошо сложены», их не только взяли в армию, но и определили в ряды дворцовой стражи численностью 3500 человек, известной как scholae palatinae‚ – они получили для этого официальные распоряжения правящего императора Льва I (457–474), занятого в ту пору перестройкой дворца и реформой его охраны [15]. Это было поразительное везение, благодаря которому молодой Юстин внезапно оказался совсем близко от средоточия власти в величайшем из известных ему городов мира. Этой удачей он не в последнюю очередь был обязан своей привлекательной внешности: к примеру, тогдашний историк Иоанн Малала отмечал, что даже в старости Юстин был поразительно хорош собой, выделялся красивым носом и румяным лицом [16]. Кроме того, как говорят нам и Малала, и Прокопий, он был наделен благородством души и добрым нравом [17]. Чего, по их общему мнению, ему недоставало, так это образованности [18]. Прокопий заходит так далеко, что утверждает, будто Юстин был по большей части неразговорчивым (предположительно из-за неумения говорить «как следует») и «настоящим деревенщиной» (agroikizomenos malista) [19]. Тем не менее он явно обладал выдающимися способностями и потенциалом, которые бросались в глаза.

Работа дворцовой стражи, в ряды которой Юстин попал примерно в 470 году, сочетала в себе церемониальные и охранные обязанности в императорском дворце в Константинополе с периодами действительной военной службы, когда стражники участвовали в боях вместе с подразделениями регулярной армии и наемниками из числа варваров, записавшихся на службу к императору (их называли федератами, лат. foederati, т. е. «федератскими» войсками[7]) [20]. В последующие десятилетия эти поездки позволили Юстину лично познакомиться с трудными задачами, стоявшими в то время перед Восточной империей и ее армией. К примеру, в 491 году, когда ему было немного за сорок, императорский титул перешел к чиновнику по имени Анастасий. Предыдущий император, Зенон (474–491)‚ был военным, происходившим из племени крепких горцев, живших на территории Исаврии в глубине Малой Азии. В дворцовую стражу вместе с молодым Юстином записывали множество подобных людей. Правление Зенона было бурным, и в 475 году его ненадолго свергли в результате переворота, оказавшегося в итоге неудачным. Появление на троне Анастасия спровоцировало мятеж в Исаврии, и Юстин, к тому времени ставший командующим, был среди тех, кого отправили подавить этот мятеж. Последовала жестокая и кровавая кампания, продлившаяся с 492 по 497 год под командованием безжалостного военачальника Иоанна по прозвищу Горбун [21]. В ходе этой кампании, как позже напишет Прокопий, Иоанн приказал арестовать Юстина и посадить в тюрьму за нарушение, характер которого не указан. Он хотел его казнить, но передумал под воздействием череды снов, в которых ему являлось «создание огромных размеров и в прочих отношениях слишком могущественное, чтобы быть человеком», грозя ему ужасной судьбой, если он не отпустит арестованного [22].

Далее сведения о Юстине появляются в 502–505 годах, когда он занимал пост комита по военным делам (лат. comes rei militaris) в войске Восточной империи, отправленном сражаться против персов, которые заняли важный приграничный город Амида в Сирии. К 515 году, вновь находясь в Константинополе и к этому времени разменяв седьмой десяток, Юстин стал одним из военачальников, которым было поручено подавить восстание генерала Виталиана – тот не одобрял религиозную, а возможно, и экономическую политику Анастасия [23]. За свою долгую и выдающуюся военную карьеру Юстин наверняка неоднократно близко сталкивался со смертью.

В какой-то период между его наймом на службу в дворцовой страже и восстанием Виталиана Юстина перевели из scholae palatinae в элитный полк экскувиторов численностью 300 человек (их называли так по месту размещения у exkoubita, т. е. боковых входов во дворец рядом с главным входом). Этот полк охранял внутренние покои дворцового комплекса и саму особу императора. Экскувиторы должны были обладать безупречным внешним видом и послужным списком. Они отличались от остальных дворцовых подразделений высокими сапогами на шнуровке и военной формой, в которой, как замечал чиновник, ученый и антиквар VI века Иоанн Лид, намеренно сохранялся и воспроизводился вид армии Древнего Рима [24]. К 515 году Юстина назначили командующим этим полком с титулом «комит экскувиторов» (comes excubitorum), который автоматически переводил его в ранг сенатора. Юстин прошел необыкновенно долгий путь от свинарников в Ведериане.

Представители более образованного чиновничьего класса Восточной Римской империи, как и представители аристократии, привыкли полагать, что подобные Юстину военные скромного происхождения – бесчувственные животные, которые хорошо обращаются с мечом, но не привыкли к перу и лишены каких-либо значительных мыслей и чувств. Однако Юстин, вероятно, получил в армии лучшее образование, чем желали признавать Прокопий и ему подобные. Немыслимо, чтобы он мог исполнять свои официальные обязанности, будучи действительно неграмотным. В конце концов, в римской армии было полно бумажной работы, и в изданном в 534 году законе будет прописано, что грамотность и знание законодательства среди военных должны быть всеобщими [25]. Кроме того, Юстин явно имел свои собственные мысли и взгляды на довольно сложные вопросы.

С середины V века церковь все сильнее сотрясали споры о природе взаимоотношений между человеческим и божественным в личности Христа. Определение этих взаимоотношений, предложенное и принятое большинством на Халкидонском соборе в 451 году, все еще господствовало, но стало предметом постоянных возражений со стороны глав церкви в Египте, а также на значительной территории Сирии и в других местах. Поддержка халкидонской формулировки была самой сильной среди руководителей церкви на западе во главе с епископом Рима – папой, и в тех регионах, которые традиционно находились под влиянием папского авторитета, таких как родина Юстина Иллирия, а также в самом Константинополе. Чтобы удержать от распада становившуюся все более разделенной империю, император Зенон и его преемник Анастасий пытались найти способ изменить халкидонскую формулу веры и снять возражения ее противников. В 482 году Зенон издал послание о единстве (известное как Энотикон), которое составил константинопольский патриарх Акакий; это послание должно было дополнить халкидонскую формулу. Документ не сумел убедить основные антихалкидонские группы и при этом оскорбил прохалкидонских деятелей церкви. В 484 году папа Феликс III прекратил контакты с отлученным от церкви Акакием, что привело к расколу в церковных отношениях между Римом и Константинополем; раскол этот сохранился даже после смерти Акакия в 489 году и получил название «Акакианской схизмы».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

О. Мандельштам. Айя-София, 1912. – Прим. пер.

2

Племенной союз готов (гутонов) в III веке н. э. распался на две племенные группы: тервингов и грейтунгов, более известных впоследствии как вестготы и остготы. Обе эти группы совершали набеги на римские территории. Причем через Дунай совершали набеги как раз скорее тервинги, в то время как грейтунги занимались морским разбоем на Черном и Эгейском морях и опустошали берега Малой Азии. – Здесь и далее, если не указано иное, прим. науч. ред.

3

Сам Константин не называл свою столицу Константинополем. Еще долгое время город официально носил название «Новый Рим», а Константинополем звался неофициально. Постепенно второе название вытеснило первое.

4

Кирилл Александрийский скончался в 444 году, за 7 лет до проведения Халкидонского собора, и, следовательно, не мог занять какую-либо позицию по поводу его итогов. Именно то, что он не занимал на том соборе никакой позиции и не отвергал его решений в силу фактической невозможности это сделать, позволяет Православной церкви и другим халкидонским церквям причислять его к лику святых.

5

История о том, как св. Николай ударил пресвитера Ария по лицу (т. н. «заушение Ария»), по всей видимости, позднего происхождения. Историки церкви установили, что впервые она появляется только в XVI веке благодаря иподиакону Дамаскину из Фессалоник.

6

Относительно даты того, когда Аттила убил своего брата Бледу и получил единоличную власть над гуннами, у историков нет единого мнения. Многим представляется более верным 444 г., т. к. именно эту дату указывает современник событий Проспер Аквитанский. Дата 445 г. фигурирует у более поздних хронистов.

7

Название римских федератов мало связано с современным понятием «федерация». Оно происходит от лат. foedus, т. е. договор, который заключался между империей и варварским племенем, поставлявшим на службу императору войска. Как правило, взамен федераты получали землю для поселения внутри империи.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов