Полная версия:

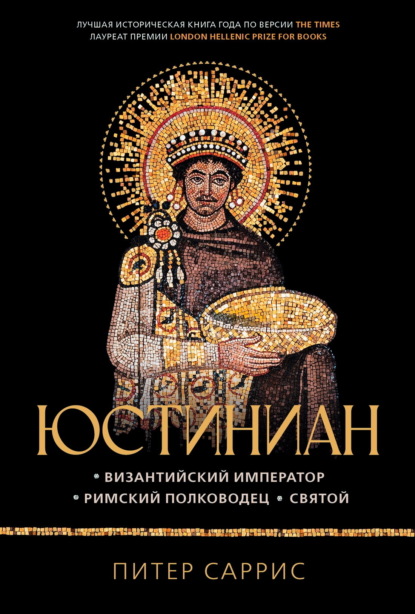

Юстиниан. Византийский император, римский полководец, святой

Руководство церкви тем временем все больше стремилось к объединению христианской веры и имперской идеологии. К примеру, влиятельный епископ и придворный Евсевий Кесарийский написал прославляющую императора речь, в которой он восхвалял его как единственного истинного наместника христианского Бога на земле, создав таким образом христианское представление о связи императорской и божественной власти, опиравшееся на древние традиции божественной монархии [28]. Взамен под покровительством Константина церковь достигла беспрецедентного развития в качестве организации и вероучения. В 325 году Константин возглавил первый Вселенский (или «экуменический») церковный собор, созванный в Никее, чтобы прояснить вопросы веры и определить организацию церковной жизни через создание системы управления церковью, имитировавшей систему управления Римским государством, с епископом в каждом городе и архиепископом, или митрополитом, в каждой из провинций [29]. Шел важный процесс религиозных изменений и преобразований; в 380 году он достигнет важной отметки, когда император Феодосий I (правил 379–395) почувствовал достаточную уверенность, чтобы объявить христианство не просто культом, находящимся под покровительством императора, а официальной религией Римского государства [30].

Еретики, епископы и святые

С самых своих истоков христианство характеризовалось сильным стремлением к единству и при этом весьма серьезными разногласиями в самой вере [31]. Вплоть до IV века имели хождение противоречащие друг другу учения о жизни Христа, известные как Евангелия [32]. Какое из них было истинным? Иисуса называли «сыном Божиим», но что это означало на практике? Имел ли он божественную природу или просто был очень праведным человеком?

Эти споры имели большое значение для христиан, поскольку они полагали, что ошибочные верования, или ереси, отрезали путь к спасению [33]. Лишь те, кто принял истинную, православную веру, получали отпущение грехов и вечную жизнь, обещанную религией. Понятия православия и ереси, находившиеся в центре новой веры, были совершенно чужды традиционным римским взглядам на религию [34]. До эпохи Константина главам церкви не хватало возможностей для утверждения православия и подавления ереси. Принятие Константином христианства впервые в истории сделало это возможным. Римские императоры традиционно чувствовали необходимость сохранять «мир богов» (pax deorum). По сути‚ это означало, что они должны были вмешиваться и предотвращать ожесточенные споры между различными культами. Лидерам христианских общин удалось убедить Константина в том, что с принятием новой веры он теперь обязан начать борьбу с ересью и помочь уладить разногласия внутри церкви.

Именно эти ожидания и привели к созыву в 325 году Вселенского собора в Никее (современный Изник), который император возглавил лично. Внутри египетской церкви Александрии возник спор, который необходимо было разрешить, чтобы он не дестабилизировал всю церковь. Христиане считали Иисуса «сыном Божиим», но один александрийский священник, Арий, проповедовал эту идею в ином виде: несмотря на божественную природу Иисуса, «Бог-Отец» определенно существовал раньше «Бога-Сына», и таким образом Отец стоял выше Сына [35]. Противники учения Ария считали, что христианский бог состоит из трех равных и вечно сосуществующих начал: Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа, которые, сочетаясь воедино, устанавливают порядок как в небесном, так и земном царствах. Следовательно, Иисус одновременно является в полной мере и человеком, и Богом, и его божественная природа существовала до начала и на протяжении всех времен. На Вселенском соборе 325 года учение Ария осудили и признали ересью. Его работы было приказано сжечь, а самого Ария надлежало отправить в ссылку. К концу IV века учение противников Ария стало считаться православным, а осуждение арианской ереси стало краеугольным камнем религиозной политики империи. Однако за пределами империи христианские проповедники, верные памяти и учению Ария, активно распространяли веру (и его толкование веры) среди различных варварских народов к северу от Дуная и далее – например, среди готов и их соседей. Это привело к тому, что арианство пустило среди варваров глубокие корни.

В конечном итоге Никейский собор оказался успешным: к концу IV века основная часть церкви в Римской империи принимала то, что Иисус является одновременно и Богом, и человеком. Этот элемент веры был крайне важен для христианского учения о спасении. Большинство христиан верили, что Иисус умер на кресте ради искупления грехов человечества, а вознесшись на небеса, он открыл путь к спасению для своих последователей. Чтобы искупить грехи человечества, он должен был быть человеком, как все мы. Однако, чтобы вознестись на небеса и смыть грехи людей, он также должен был быть в полной мере Богом. Но как это следовало определять и понимать? Был ли Иисус Христос уникальным слиянием человеческого и божественного‚ или у него было две отдельных природы – природа Бога и природа человека?

Эта тема, известная как христология, вызывала все более ожесточенные споры внутри церкви, и преемники Константина на троне пытались уладить их, собирая епископов противоположных взглядов, чтобы те в дебатах определили истинную веру. К V веку самыми влиятельными были епископ Рима (считавшийся наследником святого Петра, принявшего в этом городе мученическую смерть вскоре после распятия Христа), епископ Александрии в Египте (считавшийся наследником святого Марка, автора одного из самых ранних и авторитетных Евангелий), епископ Антиохии в Сирии (где святой Петр основал церковь, прежде чем отправиться в Рим), епископ Иерусалима (где последователи Иисуса впервые собрались после его смерти), и епископ Константинополя (где император Константин, к тому времени считавшийся многими святым, был похоронен после смерти в 337 году). Эти пять епископов станут известны как «патриархи» благодаря своему высокому положению и авторитету внутри церкви.

В середине V века были созваны еще несколько вселенских соборов в попытке уладить все более серьезные разногласия по поводу взаимоотношений между «божественным» и «человеческим» в личности Христа [36]. Тех, кто верил в две отдельные природы Христа, беспокоило следующее: если человеческое и божественное в нем образовывали единую, свойственную только ему природу, то он никогда не мог быть полностью подобен Богу-Отцу в его божественности или людям в их человечности – следовательно, его смерть и воскрешение не могли открыть дорогу к спасению всего человечества, поскольку его воскрешение и вознесение на небеса можно было считать состоявшимися лишь для него одного. Приверженцы этих взглядов заявляли, что чрезмерное заострение внимания на объединении и смешении двух природ Христа угрожает создать Иисуса, который не был в полной мере ни богом, ни человеком – так же как смешанная с вином вода не остается водой, но и не превращается в вино. С этой позиции особенно яростно выступал в V веке константинопольский патриарх Несторий.

Взгляды Нестория, которые часто называют диофизитством (от греч. δυο φύσις – «две природы»), вызывали возражения у других представителей церкви, в равной степени готовых поддерживать то, что они считали истинным учением. Для этих мыслителей под руководством патриарха Александрии, блестящего богослова Кирилла, чрезмерный упор на различия между человеческой и божественной природой Христа угрожал подорвать всю концепцию спасения души, поскольку невозможно понять, каким образом человеческое и божественное в Христе могли взаимодействовать и быть связанными между собой – точно так же, как налитые в один и тот же сосуд масло и уксус никогда не становятся единым, неразделимым веществом [37]. Кирилл и его последователи считали, что без полного поглощения человеческой природы Христа его божественной частью невозможно спасение через его смерть и воскрешение. После воскрешения от человеческой природы Иисуса не могло ничего остаться. Она должна была полностью раствориться в его божественности. Это убеждение часто называют миафизитством (от греч. µία φύσις – «единая природа»). На соборе, созванном в 431 году в Эфесе в западной Малой Азии‚ учение Нестория осудили («предали анафеме»), а патриарха лишили сана.

Этот вопрос продолжал вызывать беспокойство внутри церкви, особенно в Риме и Константинополе, где больше склонялись к версии о двух природах. В конце концов в 451 году был созван собор в Халкидоне, недалеко от Константинополя, в попытке вывести некую компромиссную формулу. Большинство присутствовавших на соборе епископов согласились поддержать осуждение Нестория, но в качестве жеста в сторону приверженцев идеи о двух природах заявили, что Христос существовал «в двух природах, которые не претерпевают смешения, изменения, разделения и разъединения»; обе эти природы сохраняются и вместе входят «в единую личность Христа» [38]. Это было уже слишком для Кирилла и его последователей среди видных деятелей церкви в Сирии и Египте, которые предпочли бы формулировку о единой природе Христа, состоящей «из двух природ», подчеркнувшей бы их единство.

В итоге Кирилл и его сторонники отказались поддержать решения собора в Халкидоне[4]. Как следствие, неприятие халкидонской доктрины глубоко укоренилось в Египте, Сирии и Палестине, где многие были на стороне Кирилла. Отказ признать определение веры, принятое в Халкидоне, стал прямым вызовом имперской власти и единству. Если созванный Константином в IV веке первый Вселенский собор дал более точное и четкое определение христианской вере, то соборы V века лишь усилили возникшие расколы: ведь Кирилл был слишком популярным человеком, чтобы правительство могло выступить против него, а его сторонники жили по большей части в самых богатых и значимых провинциях империи. Власти не могли себе позволить оттолкнуть зажиточное христианское население в этих регионах.

Современному читателю порой трудно понять важность догматических споров IV–V веков. Богословие, лежавшее в основе этих споров, часто было сложным, а большая часть его терминологии пришла из греческой философии. Однако эти споры касались самой сути христианской веры и надежд, питаемых множеством христиан: если они будут правильно верить, правильно вести себя и правильно молиться, они будут вознаграждены отпущением грехов и вечной жизнью после смерти. Однако эти споры носили и политический характер. С приданием церкви законного статуса в эпоху Константина епископы стали влиятельными политическими фигурами [39]. Константин позволил им возглавлять судебные слушания его христианских подданных, а в городах империи они становились все более важными субъектами политического влияния. Вселенские соборы, подобные Никейскому и Халкидонскому, не были похожи на благовоспитанные встречи за чаем, во время которых добродушные прелаты спорили о богословии. Скорее это были ожесточенные схватки, когда детально прорабатывались самые важные вопросы политики и управления имперской церковью, и при этом дело порой в буквальном смысле доходило до драки. К примеру, существует легенда, что во время Никейского собора 325 года епископ Николай из Миры ударил Ария по лицу[5] (это может удивить тех, кто знает, что Николай Мирликийский, он же Николай Чудотворец – это святой, ставший прототипом Санта-Клауса).

Что касается политики церкви, то на Халкидонском соборе было решено, что епископ Рима (известный также как папа) должен получить «первенство чести» над остальными главными епископами по причине того, что Иисус, как считалось, наделил святого Петра властью над его учениками. На этом же соборе было признано равенство между епископами Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима, несмотря на то что сан константинопольского патриарха появился относительно недавно; был также подтвержден «патриарший» статус иерусалимского епископа. Епископы Рима и Константинополя вышли с Халкидонского собора победителями и в области политики, и в сфере богословия, а вот епископу Александрии пришлось удалиться с собора с уменьшившимся авторитетом в обоих отношениях. Неудивительно, что все последующие римские папы и константинопольские патриархи будут решительно придерживаться всего, что постановил Халкидонский собор, а последующие александрийские патриархи столь же решительно считать задачи собора нерешенными до конца [40].

Новые государства

Установление христианства в качестве официальной религии Римской империи и все более значимая его роль в римской имперской идеологии сыграли центральную роль в том, как император Юстиниан будет смотреть на мир вокруг себя и на свое место в этом мире. Борьба с последствиями споров о Халкидонском соборе станет главной заботой его правления. Однако в это же время произойдет ряд других событий, которые окажутся не менее важными и на которые Юстиниан энергично откликнется; лишь недавно переориентированная и пришедшая в равновесие Римская империя вновь окажется под угрозой.

События III века показали, что военная безопасность римского мира очень зависит от того, что происходит среди племен варваров к северу от Рейна и Дуная. Конец IV и начало V века‚ в свою очередь‚ продемонстрируют, что эти племенные союзы были весьма уязвимы для любой угрозы, возникавшей в Евразийской степи – на равнинах, простиравшихся от Дуная через Украину до самой Центральной Азии и границ Китая. С середины и до конца IV века серьезные изменения в расстановке сил в Центральной Азии привели к быстрому продвижению на запад военных объединений, известных как гунны и заявлявших права на политическое наследие древней империи кочевников хунну, которые за многие столетия до того посрамили и обложили данью китайских императоров [41]. Одна из конфедераций гуннов вторглась в восточную часть персидской империи Сасанидов и основала там собственное государство, центрированное вокруг богатых торговых городов Самарканда, Бухары и Хивы. Эта группа, впоследствии названная эфталитами‚ или «белыми гуннами», вскоре взяла под контроль многовековую прибыльную торговлю шелком и другими товарами между Европой и Азией. Гунны пытались помешать перевозке этих товаров по морю в Персию, чтобы вынудить торговцев путешествовать сухопутными маршрутами, находившимися под их контролем. Потеря этих центральноазиатских территорий стала большим ударом для Сасанидов. В конце концов персы стали считать своим главным врагом не римлян, а гуннов.

Другие племена гуннов быстро добрались до понтийских степей к северу от Черного моря (современная Украина). В основном это были орды конных воинов, сидевших в седле чуть ли не с младенчества и обладавших непревзойденными навыками верховой езды; виртуозное владение легким композитным луком, благодаря которому они выпускали тучи стрел на любого наступавшего противника и убивали множество врагов еще до начала рукопашного боя, также увеличивало их боевую эффективность. Китайцы давно привыкли бояться их, однако римлянам еще не приходилось вступать с ними в серьезные столкновения. В 370-х годах отряды этих гуннов стали нападать на готов, и в 376 году множество готских беженцев прибыло на северный берег Дуная. Они просили пустить их на территорию римлян, предлагая империи военную помощь, если их семьям дадут землю. Правивший тогда восточный император, бывший полководец Валент удовлетворил их просьбу, и власти выделили готским поселенцам еду и другие припасы [42].

Однако по мере того, как бедственное положение готов становилось все более очевидным, римские военачальники стали пользоваться этой ситуацией, унижая и подвергая дурному обращению «гостей» империи (властям нравилось думать о них именно так). В 378 году войско готов подняло мятеж и в битве при Адрианополе нанесло римлянам унизительное поражение: две трети восточной римской армии были уничтожены вместе с самим императором Валентом. Несмотря на то что новый император Феодосий I сумел восстановить мир, позволив поселенцам создать собственные подразделения в римской армии со своим военачальником и поселиться на Балканах, положение все равно оставалось тревожным [43].

Присутствие готов на балканских территориях, предоставленных им Феодосием I, представляло собой постоянную угрозу безопасности Восточной Римской империи (к этому времени разделение на «Восток» и «Запад» под управлением двух августов уже укоренилось и в культурном, и в политическом смысле). Однако готы были растущей угрозой и для западных властей, поэтому западный двор перебрался из Галлии в Северную Италию – отчасти для того, чтобы следить за готами. На Западе конец IV века ознаменовался постепенным ослаблением императорской власти. Со времени возникновения угрозы со стороны Сасанидов и проведенной Диоклетианом реформы римского правительства власть и авторитет все больше концентрировались на Востоке. Восточные императоры, прочно закрепившиеся в новой столице – Константинополе‚ – не желали тревожиться из-за потенциальных соперников и претендентов на трон с Запада, и поэтому власти на Востоке все чаще старались назначать более покорных, по сути, «марионеточных» правителей, часто связанных с восточными августами династическими узами. Они даже желали видеть на западном троне «императоров-мальчиков», зная, что ими будет проще управлять [44].

Этот сдвиг имел два основных последствия. Первым было то, что двором марионеточных юных правителей руководили их придворные, в частности «сверхмогущественные подданные» (как правило, это были военачальники, часто варварского происхождения, завербованные в римскую армию). Вторым последствием стало то, что ослабление императорского двора привело к нарастающей тревожности в западных провинциях, где местные элиты привыкли иметь доступ к серьезно и решительно настроенному императору и где по-прежнему остро воспринималась потенциальная военная незащищенность империи. Эти чувства резко усилились в начале V века, когда командующий войском готов Аларих повел своих людей в Италию в попытке добиться для них более высокого уровня обеспечения и оплаты от тамошних римских властей. Когда в 410 году переговоры с западным правительством застопорились, Аларих и его войско разграбили Рим [45].

Но еще до этого многие видные люди в западном римском обществе уже чувствовали себя покинутыми и забытыми империей, поскольку императорский двор переехал в Италию. Это ощущение заброшенности усилилось около 406 года, когда новые отряды готов и других варварских племен – вандалов, свевов и аланов – перешли через Альпы и замерзший Рейн и вновь принялись разбредаться по территории империи [46]. Критическую роль сыграло то, что власти империи на Западе оказались не способны прогнать этих захватчиков. Последовала череда внутренних стычек, во время которой различные генералы и военачальники боролись за власть и пытались взять ситуацию в свои руки. К концу второго десятилетия V века большая часть Западной империи пребывала в состоянии хаоса: войска варваров действовали по всей Галлии и Испании, сражаясь не только против различных римских военачальников и претендентов на императорскую власть, но и вместе с ними или на их стороне. В этой затянувшейся гражданской войне варвары стали играть все более важную роль, которая в конечном итоге оказалась решающей [47].

По мере того как Римская империя на западе распадалась на череду римских или «римско-варварских» центров власти, гунны тоже вполне ожидаемо пожелали принять участие в происходящем. Их численность в Европе постоянно росла, и к 445 году[6] они объединились под началом общего лидера – Аттилы, который вскоре создал обширную империю, протянувшуюся от Рейна до Кавказа и охватывавшую большую часть варварских территорий к северу от Рима [48]. В 451 году Аттила повел свою армию в Галлию, где в битве на Каталаунских полях (точное место и по сей день остается загадкой) его войска вступили в бой с оставшимися подразделениями римской армии и выступавшими против гуннов варварами [49]. Аттилу удалось остановить, а империя гуннов начала рушиться после его смерти в 453 году, однако стало ясно, что в той мере, в какой Западная Римская империя вообще существовала за пределами Италии и Альп, ее существование основывалось лишь на череде союзов между отдельными военачальниками и вождями. Военная свита и армии этих военачальников проявляли все меньше преданности далекой и слабой фигуре западного императора, чей двор теперь располагался в Равенне. В 476 году Ромул Август, последний римский император, проживавший в Италии, был свергнут своим главнокомандующим Одоакром, человеком готского происхождения [50]. Одоакр, изображая из себя государя, уведомил императора в Константинополе, что нужды в отдельном императоре в Равенне и на Западе больше нет. Номинальная власть в регионе могла наконец перейти к восточному августу – юридическая фикция, которая послужила для маскировки того факта, что на Западе возникло лоскутное одеяло из становившихся все более независимыми и автономными государств, которыми правили франкские, готские, вандальские и прочие, по большей части варварские военачальники и короли. По сути, всем, что теперь оставалось от прежней Римской империи, была Восточная Римская империя под управлением Константинополя.

Новая политика

В самом Константинополе прекращение существования Западной Римской империи совпало со значительными политическими переменами. В 320-х годах решение Константина основать новый город на Босфоре было не только актом самовосхваления, но и тщательно продуманной Realpolitik. Если не считать церковных должностных лиц и священства, Константин пришел на восток без естественной опоры и поддержки, а Лициний, которого он сверг и убил, был императором, одинаково популярным среди христиан и язычников. Основание Константинополя дало Константину возможность покинуть чуждую и потенциально опасную политическую среду и закрепить свое положение на востоке в месте, которое он сам выбрал и сам создал [51]. Это также дало ему шанс создать сеть знатной и влиятельной клиентелы, члены которой могли служить его представителями, союзниками и сторонниками; он предпринимал напряженные усилия, чтобы привлечь в город ведущих представителей общества из восточных провинций, поскольку их поддержка укрепила бы его новую власть. Таких людей и их семьи он щедро одаривал землей, позволяя им строить частные владения, а в 332 году учредил бесплатную раздачу хлеба, богатые урожаи которого привозили из Египта. Это зерно в огромных количествах доставляли по морским путям Средиземноморья, чтобы поддержать и увеличить население Константинополя. Важнейшую роль сыграло и то, что сын и преемник Константина, Констанций II (правил 337–361), основал в городе сенат, куда принимали выдающихся граждан города. К концу IV века сенат Константинополя получит такой же статус, что и сенат в Риме, а его членами станут все самые знатные землевладельцы Восточной империи, главные региональные чиновники и представители военной верхушки [52]. В долгосрочной перспективе эта политика должна была соединить общественную и политическую элиту Восточного Средиземноморья в единое политическое сообщество, подарив чувство общности интересов и общей идентичности правящим классам восточных провинций в целом, с центром в городе Константина [53].

К концу IV века Константинополь утвердился в качестве постоянной императорской резиденции: императоры больше не будут переезжать в Антиохию, чтобы давать отпор персам, как это делал Диоклетиан и даже Констанций II. Теперь императоры станут с комфортом проживать в огромном дворцовом комплексе в самом сердце города, соединявшемся с Ипподромом, где жители собирались посмотреть на гонки колесниц и цирковые представления; в кафедральном соборе Премудрости Божией (Айя-София) будет молиться патриарх; в здании сената станут собираться представители аристократии, чтобы обсуждать политику империи – со всеми этими изменениями возникла и новая динамика власти. На римских императоров I века оказывали серьезное влияние члены их семей и сенат; на солдатских императоров III века влияли их армии; восточные же римские императоры конца V века все больше подпадали под влияние самых разных групп интересов, чьи требования им приходилось уравновешивать. В число этих групп входила армия (прежде всего дворцовая охрана), высшие эшелоны бюрократии, члены константинопольского сената (представленные главным образом землевладельцами), представители церкви, возглавляемой патриархом, и даже городское население самой столицы, в которой порой вспыхивали бунты против непопулярных мер, а толпы народа собирались в Ипподроме и криками демонстрировали свое одобрение или неодобрение императору и его придворным, сидевшим в императорской ложе (кафизме) [54]. Держать все эти группы под контролем было непростой задачей.

Тревожная эпоха

К концу V века политические круги в Константинополе будут все больше осознавать, что на территориях, прежде составлявших костяк Западной Римской империи, новое поколение франкских, готских, вандальских и прочих варварских правителей создает свои собственные государства. Самым передовым из этих государств было королевство вандалов, появившееся на месте римских провинций в Северной Африке с центром в Карфагене, и королевство в Италии, где готский король Теодорих, изначально активно поощряемый властями Восточной империи, сверг Одоакра. Что еще хуже, многие новые правители придерживались учения опального Ария, чьи последователи перевели Библию на готский язык. Таким образом, центральные территории римского мира не только вышли из-под прямого управления империей, но и оказались под властью «еретиков».