Полная версия:

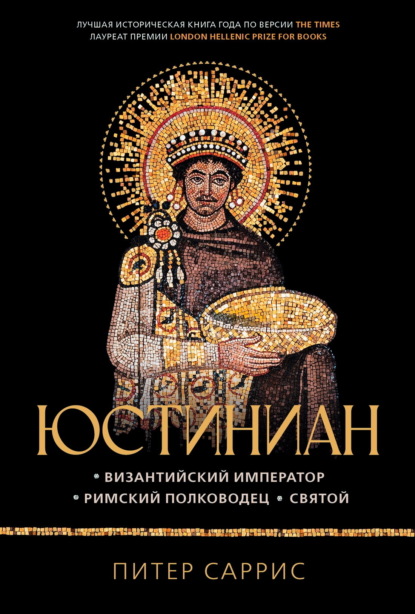

Юстиниан. Византийский император, римский полководец, святой

На Востоке преобладали совершенно иные политические условия. Александр и его последователи завоевали земли в Сирии, Египте и Персии с давними традициями «божественной монархии»: здесь с правителями обращались как с богами, а об их подданных говорили как о рабах – в буквальном или фигуральном смысле. Александр и его наследники переняли политический язык, идеологию и церемониальную сторону божественной монархии в этих регионах, чтобы донести свою власть до новых подданных в понятных им выражениях. Римские императоры последовали их примеру: обращаясь к своим восточным подданным, они быстро перешли на тот же политический язык и стиль правления, наделяя себя таким титулом‚ как «правитель мира» (kosmokrator) [5].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

О. Мандельштам. Айя-София, 1912. –Прим. пер.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов