Полная версия:

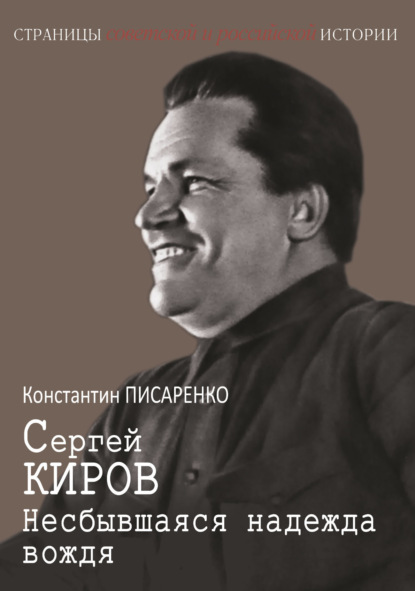

Сергей Киров. Несбывшаяся надежда вождя

Томский технологический институт. [Из открытых источников]

Ранним августовским утром Сергей Костриков в сопровождении сестер и друзей, в том числе Сани Самарцева, вышел из ворот дома на улице Полстоваловской и через лес пешком отправился к селу Цепочкино, к пристани на реке Вятка. От пристани отходил пароход до Вятки, губернского центра, откуда затем по железной дороге предстояло добраться до Томска[24].

Томский технологический институт открылся в октябре 1900 года. Преподавание в нём велось на четырех отделениях – механическом, химическом, горном и инженерно-строительном. Судя по всему, Костриков стремился попасть на последнее (в апреле 1902 года он безуспешно пытался перевестись с механического на строительное отделение казанского училища). Однако для поступления требовался тот самый аттестат «об окончании курса в средних учебных заведениях», то есть гимназии или реальном училище. Аттестата промышленного училища было мало. Для таких абитуриентов в 1903 году «группа передовых томских педагогов» и организовала при институте подготовительные вечерние «общеобразовательные» курсы.

Сергей стал их посещать, видимо, неофициально. Для формального зачисления требовались две справки: об устройстве на работу и о политической благонадежности. Прежде чем трудоустроиться на должность чертежника в Томской городской управе, Костриков какое-то время разносил по адресам страховые полисы местного страхового общества. А свидетельство из Вятки об отсутствии претензий со стороны властей получил примерно через полгода[25].

Впрочем, с учебой ничего не вышло. К тому времени Костриков уже принял главное в своей жизни решение – «связался с товарищами… местной социал-демократической организации». В Томске он жил вместе с Иваном Никоновым в доме на Кондратьевской улице. Комнату рядом занимал молодой паренек, служивший в одной из контор, по фамилии Мелихов. Сосед тоже посещал вечерние курсы в технологическом институте. На том, похоже, оба и сошлись, затем подружились. Сергей быстро смекнул, что Мелихов «имеет связь с партийными». И верно, вскоре на тех же курсах Костриков благодаря новому другу познакомился с несколькими типографскими рабочими, в том числе с братьями Кононовыми, Иосифом и Егором. Они изредка приходили послушать лекции.

Вот у кого точно есть доступ к нелегальной литературе! Молодой уржумец не ошибся. Более того, Кононовы являлись членами социал-демократического кружка, изучавшего ту самую литературу. Похоже, восемнадцатилетнего Сергея одолевали два желания, две страсти – разобраться в устройствах машин и… человеческого общества. Характерен в данном отношении отрывок из цитированного письма А.К. Глушковой от 31 марта 1903 года: в Казани «есть завод Крестовникова… Здесь рабочие работают день и ночь, и круглый год без всяких праздников. А спросите вы их, зачем вы и в праздник работаете? Они вам ответят. Если мы не поработаем хотя один день, то у нас стеарин и сало застынут, и нужно снова будет разогревать, на что понадобится рублей 50, а то и 100. Но скажите, что стоит фабриканту или заводчику лишится 100 рублей. Ведь ровно ничего не стоит. Да, как это подумаешь, так и скажешь. Зачем это[?] Один блаженствует, ни черта не делает. А другой никакого отдыха не знает и живет в страшной нужде…»[26].

Из текста видно, что практиканту, побывавшему на заводе братьев Крестовниковых, одинаково интересны и технология производства свечей с мылом, и вопросы социального неравенства, несправедливости, которые он обнаруживает на этом заводе, и, конечно, не только на нём. Узнать, как из масла, жиров и щелочи получают мыло, легко из специализированного учебника. А как докопаться до подноготной общественного расслоения и методов его устранения? Рецепты легальные ясности не давали, почему Костриков, естественно, обратился к «плодам» запретным. Ещё в Казани он прослышал о трудах Маркса и Ленина, а пролистать тот же «Манифест Коммунистической партии» или ленинскую брошюру «Что делать?» довелось лишь в Томске. Благодаря новым социал-демократическим знакомым.

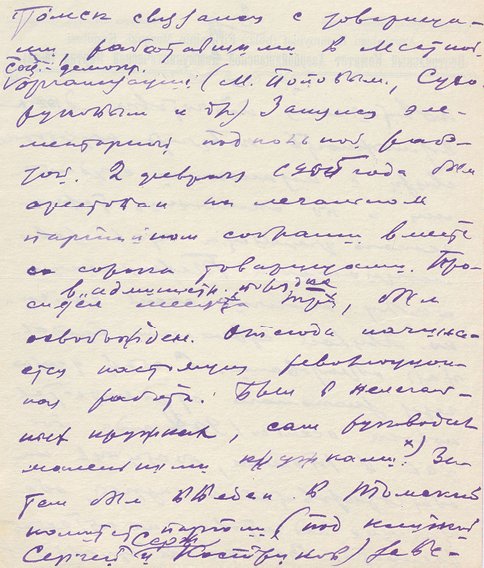

Листы из автобиографии С.М. Кирова о начале революционной деятельности в Томске. [РГАСПИ]

Один из лидеров томских эсдеков, Г.И. Крамольников (Пригорный), вспоминал, что начинал Сережа Костриков в кружке Любы Левитман, «очень боевой и теоретически подкованной партийки», члена томского подкомитета РСДРП, молодежного актива, ставшего кадровым резервом для пополнения самого городского комитета. Тем не менее эти занятия уржумского юношу не удовлетворяли. Ему хотелось попасть в другой кружок, «повышенного типа», где собирались рабочие типографий. Своего он добился. С помощью Иосифа Кононова, работавшего в типографии П.И. Макушина.

Не прошло и месяца со дня приезда Кострикова в Томск, как новый друг Сергея познакомил его с главой нужного кружка Г.И. Крамольниковым. Настолько неотразимым оказалось обаяние соквартиранта студента Никонова и соседа канцеляриста Мелехова. Опытный подпольщик Григорий Пригорный (Крамольников, понятно, псевдоним) тоже не устоял. Иосиф Кононов сыграл на увлечении «шефа» математикой и «горячо расхваливал Сережу» – «способного… интересующегося техникой и математикой» и, да, «надежного» в смысле сочувствия социал-демократическим идеям.

Крамольников новичка принял. Мечта сбылась. С конца сентября 1904 года Костриков читал и обсуждал с товарищами и Маркса, и Каутского, и Ленина, в том числе его брошюру «Что делать?». А прежде со всеми изучил «Экономические этюды и статьи» Владимира Ильина. Под таким псевдонимом в 1899 году опубликовал ряд трудов Ленин.

Очень быстро Крамольников сблизился с протеже Кононова, даже упражнялся с ним математикой на досуге, чтобы помочь поступить в институт. Изредка Григорий Иннокентьевич брал Кострикова с собой на диспуты в дом купца И.Г. Чистякова, зятя С.Ф. Хромова, приютившего за полвека до того знаменитого старца Федора Кузьмича. У Чистяковых на Монастырской улице Крамольников квартировал, а вечерами видные социал-демократы спорили с эсерами и либералами.

Лидер-большевик явно исполнял желание молодого приятеля. Обсуждение книг, брошюр, листовок в кругу единомышленников. Это все хорошо. Но послушать вживую полемику сторонников разных идеологических течений тоже крайне важно и интересно для того, кто хочет сам во всем разобраться. Костриков не только слушал. Выступал. Не часто и не всегда удачно. Сказывались и юношеский максимализм, и неопытность. Что ж, на чистяковских «болтологиях», как шутили участники вечеров, он учился, приобретал и оттачивал навыки ведения дискуссий[27].

А как же Томский технологический институт? Увы, никак! На какой-то из вечеринок у Чистяковых наш герой удивил всех своей категоричностью. Бер Левин, студент-технолог, член кружка Крамольникова, дискутируя с кем-то, заявил: «Вот мы с Сергеем будем инженерами, и это откроет нам дверь в сердце любого рабочего…»

Костриков товарища перебил: «Напрасно Бер говорит за нас обоих. Мы оба с ним читали «Что делать?»… Я вполне разделяю точку зрения Ленина, что лучшая, самая завидная из всех профессий – «это быть профессиональным революционером».

Нет, Сергей не просто наполнился энтузиазмом, читая Ильича. Он сделал осознанный выбор. Однажды на кухне Людмилы Сундстрем его спросили: кем ты станешь, наверно, инженером или профессором механики? Ответ прозвучал неожиданно: «Я буду тем, кто сейчас нужнее всего!»

Очевидно, что штудирование классиков марксизма в кружке Крамольникова внесло в позицию Кострикова желанную ясность. Общество нуждается в переустройстве, всеобъемлющем и революционном. Конечно, ему хотелось и до сих пор хочется выучиться на инженера. Однако сейчас, на исходе 1904 года, России больше «нужны» революционеры, а не инженеры. Значит, он будет тем, кто нужнее, – профессиональным революционером…

Любопытно, но в своей автобиографии Киров датировал это важное событие, признание себя профессиональным революционером, более поздним днем, 6 апреля 1905 года, днем освобождения из тюрьмы после первого ареста, случившегося 2 февраля. «Отсюда начинается настоящая революционная работа», – написал далее Сергей Миронович. А выражалась она в следующем: «Был в нелегальных кружках. Сам руководил маленькими кружками. Затем был введен в Томский комитет партии… заведывал нелегальной типографией. Состоял в группе большевиков»[28].

Обстоятельно, но не полно…

5. Даешь всеобщую стачку в Сибири!

Для Кирова Томск стал очень важной вехой, и автобиография намекает на это. В ней он умолчал о двух событиях, которые, в принципе, никак не мог не отметить. Демонстрацию памяти жертв «Кровавого воскресенья» 18 января и разгром черносотенцами управления Сибирской железной дороги 20 октября 1905 года. В обоих случаях применялось оружие и пролилась кровь. И в январе, и в октябре, согласно историографии, прежде всего советской, Киров проявил себя на редкость героически, спасая товарищей от полицейских шашек и пуль или от «озверелой» ярости толпы обывателей. Тем не менее сам Сергей Миронович почему-то не счел нужным вспоминать о столь серьезных «приключениях» в его жизни, между прочим, вызвавших широкий отклик далеко за пределами Сибири. Попробуем разобраться в причинах кировского молчания о двух трагических происшествиях, потрясших Томск в 1905 году[29].

И начнем с того, что томские социал-демократические кружки создавались не только для изучения марксистской литературы и её обсуждения. На первом плане стояла подготовка всеобщей стачки на Сибирской железной дороге. Питомцам Крамольникова и Сергею Кострикову, как одному из них, предстояло убедить в необходимости данной меры огромный и быстро растущий коллектив железнодорожных депо и мастерских на всем протяжении от Челябинска до Иркутска. В 1901 году постоянный персонал Сибирской и Забайкальской железных дорог насчитывал сорок тысяч, в 1903‐м – пятьдесят тысяч, в 1904 году – уже семьдесят четыре тысячи человек, из которых почти пятьдесят четыре тысячи трудились на Сибирской железной дороге[30].

На их пропаганду ЦК РСДРП и бросил лучшие силы. В 1901 году появился социал-демократический Сибирский союз, который летом 1902 года приступил к активной агитационной кампании. Прежде всего, это выпуск и распространение печатной продукции – прокламаций и листовок, во вторую очередь – организация «массовок», собраний рабочих за городом под видом гуляний и пикников, и отдельные беседы с группами рабочих. В крупнейших узловых центрах – Красноярске, Иркутске, а также Чите (станции Забайкальской железной дороги) – в 1903 году комитеты РСДРП полностью отвергли «экономизм», то есть борьбу исключительно за сносные условия труда рабочих без политических лозунгов (Ленин в «Что делать?» «экономизм» и подверг жесткой критике).

В Омске, Челябинске, Новониколаевске (Новосибирске) комитеты колебались. Томский комитет то же в 1903 году отбросил «экономизм», но агитация железнодорожников не была у него в приоритете. Томск – студенческий город. Сюда молодежь и азиатской России, и европейской приезжала учиться в университете и технологическом институте. И здесь в типографиях города образовалась очень крепкая социал-демократическая ячейка. Поэтому Томск стал кузницей кадров в области агитации и подпольного книгоиздания для всей сибирской магистрали. К тому же осенью 1904 года в Томск перебралось и бюро комитета Сибирского союза в лице В.А. Гутовского, А.Ф. Сухорукова, Н.Н. Баранского, В.М. Броннера и других, включая Г.И. Крамольникова, сбежавшего из нарымской ссылки.

Вот в такую среду попал юный Сергей Костриков по приезде в Томск. Неудивительно, что он увлекся по примеру новых друзей-печатников и студентов-технологов идеей преобразования России посредством всеобщей стачки сибирских железнодорожников и, если понадобится, народного вооруженного восстания. Это совсем не утопия, и Ленин не пребывал в иллюзиях, уделяя столь много внимания Сибири и деятельности комитетов Сибирского союза. Ильич верно понял, чем обернутся дальневосточные проекты Николая II. Столкновением с Японией и войной. И все снабжение русской армии тогда будет зависеть от пропускной способности Сибирской железной дороги. А если она вдруг замрет… Не на день или на два, а надолго, на срок приличный, чтобы выдвинуть императору любой ультиматум.

В идеале стачка должна произойти после крупного военного поражения русских войск. Гарнизон Порт-Артура, русской военной базы в Китае, капитулировал 23 декабря 1904 года. А 9 января 1905 года в Петербурге царская гвардия расстреляла рабочую демонстрацию. В Томске сочли, что час пробил, и решили вывести своих людей 18 января 1905 года на главную улицу города – Почтамтскую. Причем под охраной боевой дружины, которую сформировал «чудесный томский большевик» Александр Михайлович Смирнов. Свидетель разгона и безжалостного избиения студентов на первой такой демонстрации, в феврале 1903 года, он настоял на создании при горкоме боевого комитета, боевой группы.

В «боевики» к Смирнову Костриков тоже не преминул записаться. Ему не терпелось поспеть везде, понюхать «революционного пороха» во всех смыслах: и в кружке, где листали нелегальные книжки и брошюры, спорили до хрипоты и сочиняли хлесткие прокламации, и у дружинников, собиравших и заряжавших пистолеты, колдовавших над компонентами самодельных бомб, оттачивавших практическое боевое взаимодействие. Смирнова юноша обаял так же быстро, как и Крамольникова, который, кстати, накануне событий отправился в Красноярск – поднимать на забастовку самую крупную и самую распропагандированную станцию сибирской линии. А всего Томск покинуло до двадцати эмиссаров «с запасом литературы… и с готовой типографской техникой»[31].

Манифестацию 18‐го числа предварил банкет 12‐го. На нём тоже отличился Костриков. Благопристойное мероприятие эсеров и либералов, приуроченное ко дню студентов, учреждению в Татьянин день Московского университета, с речами и ужином, эсдеки превратили в революционный митинг. Молодежь рабочая и студенческая «с поддельными билетами» проникла в зал и сорвала «праздник просвещения». Именно наш герой возглавил группу ребят, которая проникла в здание через черный ход и отворила парадную дверь всем прочим непрошеным гостям. И «благородное» собрание, наэлектризованное крамольными призывами и речами, «единодушно» приняло резолюцию о проведении шествия в Томске и всеобщей стачки на Сибирской железной дороге под антивоенными лозунгами.

Костриков, опекаемый Смирновым, буквально рвался в бой: помогал сколачивать новые боевые «пятерки» и «десятки», доставал револьверы системы «бульдог» и «лефаше». А ещё настоял на своем праве идти рядом со знаменосцем, чтобы первым, если придется, подхватить флаг с надписью: «Долой самодержавие!»[32]

По признанию Баранского, революционно настроенная томская молодежь зимой 1905 года «задыхалась от полнокровия, трезвая оценка положения» не производилась. Все жаждали действий, чтобы заявить о себе, чтобы заметили и отреагировали другие, в том числе власть. Власть демонстрацию заметила…

Сергей шел рядом с Иосифом Кононовым, державшим полотнище с революционным призывом. Естественно, полиция и казаки бросились на них, чтобы отобрать знамя. Вырвать красный стяг силой не получилось, и тогда применили оружие: сначала шашки, затем прозвучал выстрел, роковой для Кононова. Кострикову повезло: ему лишь рассекли шашкой пальто.

Разумеется, гибель товарища не отрезвила, а ожесточила молодого Кирова. Вечером на подкомитете он причинами постигшей всех неудачи назвал отсутствие «хорошего вооружения, дисциплины и достаточного числа демонстрантов». И тот факт, что главная цель – всеобщая стачка железнодорожников – нигде не задалась, в том числе и в Красноярске, Сергея совсем не смутил. Революция, новая прекрасная в будущем жизнь без жертв не победит, а значит, нужно вновь и вновь выводить людей на демонстрации, стачки, баррикады…

На сходке 2 февраля 1905 года в доме на Никитской улице, на квартире студента Кошкарева, более полусотни её участников решали вопрос о «новой вооруженной демонстрации». Полиция помешала им и забрала с собой сорок социалистов. Часть успела уйти через разбитое окно в соседней «маленькой темной комнате».

В тюрьме Костриков «вел себя весьма дурно». Что скрывается за этой оценкой жандармского полковника Романова? Похоже, юношеская бравада, нарочитая, задиристая. Просьба о позволении курить табак (13 февраля). А оно зависело лично от губернатора. Пожар в камере от «случайно» упавшей керосиновой лампы (28 февраля). Счет тюремной администрации за пострадавшее в огне одеяло (11 марта). Вот так молодой узник дразнил «ненавистную» царскую власть. Впрочем, власть не разозлилась и спустя два месяца отпустила половину из сорока бунтарей, по её мнению, не самую важную и опасную. В их числе на свободу вышел и Сергей[33].

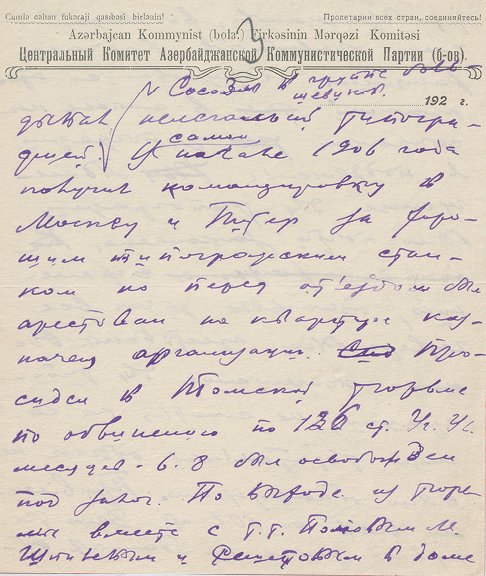

Групповой портрет социал-демократов, арестованных 2 февраля 1905 г. [РГАСПИ]

6. За стачку и восстание

Очевидно, что первый тюремный опыт должного впечатления на нашего героя не произвел и на взгляды никак не повлиял. Даже напротив. Костриков ощущал себя героем, по крайней мере в кругу единомышленников, смотревших на него с куда большим почтением, чем до ареста. Впрочем, у Сергея имелся и другой мотив вести себя героически. Вскоре после перехода в кружок Крамольникова «повышенного типа» он приметил среди «гостей», приходивших на занятия или собрания, двух девушек. Обе учились на врачей и хорошо знали «Гришу». Года за два или за три до появления Кострикова в Томске они помогали социал-демократам Сибирского союза распространять литературу, прокламации и поддерживать связь со студентами университета и института. Одну звали Фрейда Суссер, другую – Надя Блюмберг[34]. Кострикову понравилась вторая. Отчасти, чтобы обратить на себя её внимание, Сергей так активно, порой безрассудно спешил бороться со старым, «прогнившим» режимом…

И, разумеется, выйдя из тюрьмы, он принялся «за старое» – за агитацию рабочих в кружках и содействие работе подпольной типографии, созданной в конце 1904 года. Сергей ещё в Уржуме попробовал тиражировать листовки. На каникулах, приехав из Казани, в паре с Самарцевым соорудил собственный гектограф. В единственной городской аптеке раздобыл нужные препараты. Самарцев принес с кухни небольшой противень. В баньке «сварили в ковше массу и вылили её в противень». Затем у ссыльных заимствовали номер «Искры», «помятый, вшестеро сложенный». Из него крупными, печатными буквами переписали статью «по крестьянскому вопросу», подчеркнутую красным карандашом. Листок размножили на спрятанном в баньке гектографе, а тираж рассовали по карманам и за пазуху. После полуночи пошли на Базарную площадь. То была ночь на субботу, главный торговый день для окрестных крестьян. Среди телег и спящих тут же мужиков юные конспираторы раскидали большую часть листовок, остаток – на Малмыжском тракте. Сергей все повторял: «Нужно все разбросать! Нужно разбросать все!» Пока не разбросали, домой не вернулись. А вернулись окольным путем, опасаясь попасть кому-нибудь на глаза, особенно полицейскому…[35]

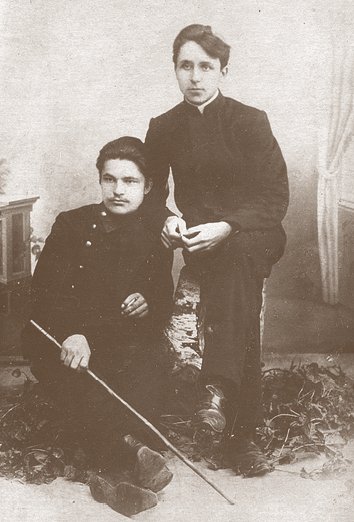

Сергей Костриков и Александр Самарцев, 1904 г. [РГАСПИ]

Так Сергей Костриков приобрел первый опыт подпольной печатной работы. Дело увлекательное, но рискованное. Оттого продолжить осваивать типографское дело смог лишь в Томске, когда попал в кружок «повышенного типа» из рабочих типографий. По словам Крамольникова, начал Сергей с небезобидных рейдов по городским печатным предприятиям. А их в Томске насчитывалось около десяти. «Озорник» систематически отсыпал оттуда шрифты для «друкарни» Сибирского союза. Почему вожди доверили это ему, а не самим печатникам, тому же Кононову? Сам он едва ли задумывался. Поручение важное, нужное. Надо выполнять. В конце концов именно его чуть ли не сразу назначили главным группы, «которая занималась печатанием нелегальной литературы на мимеографе и гектографе». И кому, как не руководителю сей группы, обеспечивать всем необходимым и печатный стан комитета! Кроме того, об «экспроприациях» в городских типографиях не могла не услышать от товарищей Надежда Блюмберг… До роковой январской демонстрации «отдел» Кострикова успел тиснуть четыре прокламации.

Впрочем, то ли молодецкий задор, то ли холодность любимой не давали ему покоя, и вот однажды, все в том же 1904 году, Сергей уговорил одного сочувствующего социал-демократам семинариста проникнуть в кладовку Троицкого собора, где хранились «противокрамольные» брошюры епископа Томского Макария, и вложить в каждый экземпляр по листочку с антирелигиозным памфлетом. История наделала много шуму. Даже городовые усмехались: «Ну и коленце выкинули студенты!» А самую дерзкую акцию влюбленный заведующий партийным гектографом провел под новый, 1905 год: организовал публичную продажу официального бюллетеня о падении Порт-Артура. Комитет перепечатал правительственное сообщение… со своим послесловием[36].

На исходе весны 1905 года, в отсутствие «стариков» (Крамольникова, Баранского, Гутовского), бывший глава «мимеографической группы» принял на себя все заботы о нелегальной типографии Томского комитета. Первым важным событием стал Первомай, отмечавшийся тогда по старому стилю, 18 апреля. К празднику и «массовке» томские социал-демократы выпустили особую праздничную листовку, весьма созвучную воинственному настрою юного Кострикова. Единственным средством достижения «мира и истинной свободы» она провозглашала «восстание народа с оружием в руках». В 1905 году Первомай совпал с Пасхой, а потому одиннадцатитысячный тираж листовок подпольщики разбросали особенно много «близ церквей»[37].

Следующий «боевой» день – 5 июля 1905 года. Митинг памяти друга Иосифа Кононова. На могиле павшего героя установили памятную плиту. Участникам раздали специально изданную листовку. Разошлись под пение революционных песен. Тем временем в городе разворачивалась всеобщая забастовка рабочих (4—18 июля). Ей также требовалось сопровождение печатным словом.

Ключевой момент: забастовка была добровольно-принудительной. Далеко не все рабочие желали бастовать, почему активные принуждали пассивных бросать станки. В лучшем случае химически, как в Управлении Сибирской железной дороги 13 июля, распылив в помещениях какую-либо пахучую гадость. В худшем случае, физически, как торговцев магазинов и ремесленников столярных или слесарных мастерских 12 июля угрозой избиения и порчи имущества. Костриков в подобных «обструкциях» принял самое деятельное участие. Он с толпой «в числе 45 человек» 14 июля явился на спичечную фабрику купца Кухтерина для повторного «снятия» рабочих. Первое имело место накануне, после визита одиннадцати агитаторов, правда, длилось всего полдня. Утром 14‐го фабрика вновь заработала. Второе возглавил сам «Серж», «душа организации», устроив целое шоу перед воротами фабрики с гитарой, балалайкой, хором, танцами. Безуспешно. Хозяин запер рабочих в бараках, и все, чего добилась агитбригада, – встречи с делегацией от коллектива, которая им объяснила, почему стачки не будет: потерять жилье и заработок никто не хочет…

В дни стачки комитет РСДРП проводил сходки, иногда по две за день. В принципе, ради них всеобщую стачку со «снятиями» и затевали. Шла-то она под экономическими лозунгами, для социал-демократов малоинтересными. Однако чем больше людей бастует, тем больше днем или вечером придет за город послушать революционных ораторов, призывающих к переустройству страны и общества и, прежде всего, к свержению самодержавия. Например, по данным полиции, 12 июля на вечерней «массовке» собралось «свыше 1000 человек». Кстати, отметила полиция и эффективность подпольной типографии Томского комитета, ежедневно издававшей «в большом количестве» прокламации о борьбе «с царским правительством и капиталистами»[38]. «Снятия» ради «массовок» ещё аукнутся всем. А пока Томский комитет продолжал готовиться к всеобщей стачке железнодорожников и вооруженному восстанию.

В июне Костриков присутствовал в качестве гостя на конференции Сибирского союза, где резолюцию большевиков о вооруженном восстании поддержало четыре делегата, а восемнадцать отвергло. Для молодого «энтузиаста-трибуна» это было потрясением. Как и выступление одного из «стариков», В.А. Гутовского, вернувшегося в Томск с новостями из-за границы. Викентий Аницетович на примере демонстрации 18 января раскритиковал в пух и прах это «безнадежное дело», подчеркнув, что одними «бульдогами» и «лефаше» «нельзя совершить революцию». Большевики объявили Гутовского ренегатом-меньшевиком. Тем не менее в душе Сергея та дискуссия на конференции зерна сомнения заронила.

Впрочем, пока он – твердый сторонник выхода на баррикады, считающий услышанную речь «актом измены революционному делу», и с этих радикальных позиций выступает в Томском комитете, членом которого стал в июле 1905 года. Занимаемый им пост – руководителя подпольной типографии – просто обязывал соратников кооптировать его в горком[39].