Полная версия:

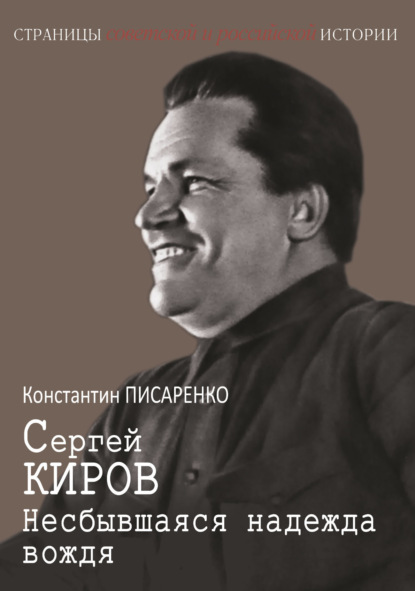

Сергей Киров. Несбывшаяся надежда вождя

А если Кирова убил не Сталин, а «псих» Николаев, то дело и вовсе, похоже, не в терроре. А в чем-то другом. Неспроста же Сталин шесть лет торжественно «оплакивал» смерть Кирова, а после войны вдруг перестал…

В январе 1991 года в «Правде» один из «архитекторов перестройки» А.Н. Яковлев признал, что «последствия этой трагедии оказались настолько глубокими, что породили множество политических гипотез. Одна из них гласит: сталинизм – естественное и закономерное порождение революции, социалистической идеи, к чему-то подобному революция не могла не прийти…». Стоит заметить, если сталинизм – «закономерное порождение революции», то Киров бессилен что-либо сделать. На то оно и закономерное. А вот если сталинизм – этап, не запрограммированный изначально революцией и социалистической идеей, тогда, да, от Кирова могло зависеть немало. И нужно лишь отыскать в нём, вокруг него или в прожитых им годах это уникальное что-то, от чего так многое зависело…

Биографическая хроника

1886 г., 15 (27) марта – в Уржуме родился Сергей Миронович Костриков.

1901 г. – 1904 г. – ученик Казанского промышленного училища.

1904 г. – 1908 г. – революционная деятельность в Томске, вступление в социал-демократическую партию, три тюремных заключения (февраль – апрель 1905 г., январь – апрель 1906 г., июль 1906 г. – июнь 1908 г.).

1908 г. – 1909 г. – пребывание в Иркутске.

1909 г. – переезд во Владикавказ. Работа журналистом, главным редактором газеты «Терек».

1911 г., сентябрь – 1912 г., март – тюремное заключение, суд и оправдательный приговор в Томске.

1917 г., март – декабрь – работа в советских органах Владикавказа. Делегирован на Государственное совещание в Москве и на II Всероссийский съезд Советов в Петрограде.

1918 г., январь – март – участие в Первом и Втором съездах народов Терской области.

1918 г., май – 1919 г., февраль – представитель Совнаркома Терской республики в Москве.

1918 г., август – участие в подавлении белогвардейского мятежа в Астрахани.

1919 г., февраль – апрель – председатель временного Военного революционного комитета Астраханского края.

1919 г., май – 1920 г., март – член РВС 11-й армии, представитель РВС Южного, затем Восточного фронта, член Кавказского ревкома.

1920 г., апрель – май – участие в установления советской власти в Баку.

1920 г., май – сентябрь – полпред РСФСР в Грузии.

1920 г., сентябрь – октябрь – член советской делегации на переговорах с Польшей.

1920 г., октябрь – 1921 г., июль – член Кавбюро ЦК РКП(б).

1921 г., март – избрание кандидатом в члены ЦК РКП(б).

1921 г., июль – 1926 г., январь – первый (генеральный) секретарь ЦК Азербайджанской компартии.

1923 г., апрель – избрание членом ЦК РКП(б).

1926 г., январь – избрание первым секретарем Ленинградского губкома, затем обкома и горкома ВКП(б).

1926 г., июль – избран кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП (б).

1930 г., июль – избран членом Политбюро ЦК ВКП(б).

1934 г., февраль – избран членом Оргбюро и Секретариата ЦК ВКП(б).

1934 г., 1 декабря – убийство С.М. Кирова в Смольном.

Часть первая

Революционер, ставший оппозиционером

1. Костриков, он же Киров

«Сергей Миронович Киров. Родился в 1886 году в маленьком уездном городке Уржуме Вятской губ[ернии]…»[10]

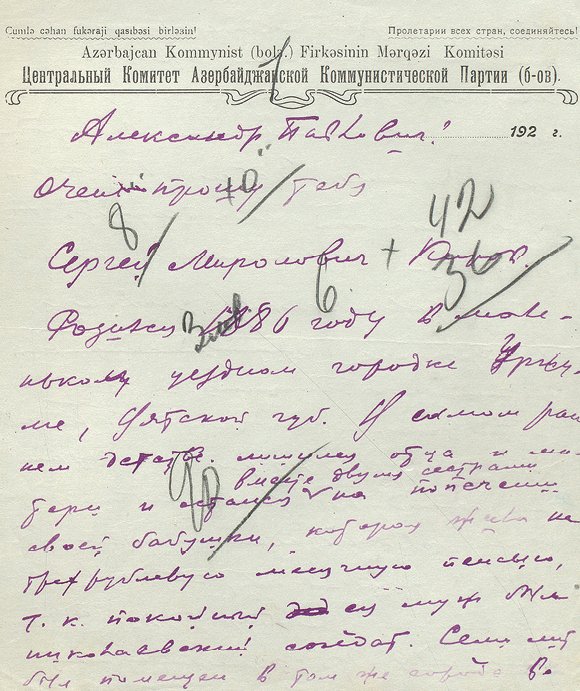

Так начал свою автобиографию наш герой, когда ему пришлось взяться за перо, чтобы кратко изложить собственное прошлое. Дело происходило в Баку, и, похоже, он очень торопился исполнить задание, явно не из приятных для него, если писал на том, что подвернулось под руку, – на служебных бланках ЦК Азербайджанской компартии, в том числе и на одном использованном ранее. На нём под самой «шапкой» тем же почерком выведено: «Александр Павлович! Очень прошу тебя…» Что хотел от главы «Азнефти» Серебровского товарищ Киров, осталось неизвестным. Ниже той же скорописью начертаны уже процитированные первые строчки автобиографии…

Уточним, родился Сергей Миронович 15 (27) марта 1886 года в семье мещанина Мирона Ивановича Кострикова. Киров – псевдоним, до 1917 года литературный, затем – политический, превратившийся, как и у многих большевиков того времени, в основную фамилию. Зафиксирована дата её рождения – 26 апреля 1912 года. Именно тогда Костриков впервые подписался Кировым под статьей «Поперек дороги», посвященной расстрелу рабочих на золотых приисках реки Лены. Статью опубликовала владикавказская газета «Терек», в которой молодой Сергей работал с 1910 года членом редакции, с 1913 года – главным редактором. Кстати, в «Терском календаре», ежегодном издании Статистического комитета Терской области, он регулярно упоминался, причем под своей настоящей фамилией: Костриков.

Начало автобиографии С.М. Кирова, написанной в Баку. [РГАСПИ]

Существует две версии возникновения псевдонима Киров. Первую поведал разъездной корреспондент «Терека» Александр Яковлев: идею подал предшественник Кирова на посту главного редактора («заведующего редакцией») «Терека» Николай Петрович Розанов, рекомендовавший молодому журналисту расстаться с прежним «простым» псевдонимом для газеты («С. Миронов»), а новый поискать в православном месяцеслове. Разговор происходил 25 апреля. На листке настольного перекидного календаря увидели имя Кирия (сокращенное от Кириакии, святой Кириакии Кесарийской). Корень слова и лег в основу нового псевдонима.

Вторую сообщил Константин (Дзахо) Гатуев, осетинский писатель и поэт, приятель Кирова: взять другой псевдоним предложил Розанов, но идею с месяцесловом подал член редакции Александр Тихонович Солодов. Листали настенный перекидной календарь и на дату вовсе не ориентировались. Остановились на имени Кир, в честь врача и христианского мученика Кира Александрийского. Но у всех в комнате имя вызвало ассоциацию с полководцем и персидским царем Киром II Великим[11]. Чье повествование ближе к истине? Похоже, что Гатуева. Он присутствовал при этом, Яковлев же с осени 1911 года находился в тюрьме, затем в ссылке. Да и мученицу Кириакию Кесарийскую почитали 7 июня, а не 25 апреля.

Впрочем, не исключено, что на псевдоним повлияло не только имя Кир, но и очень редкое выпадение в 1912 году на один день (25 марта) двух важнейших в православии праздников – Благовещения и Светлого Христова Воскресения. Называется оно Кириопасхой, и второй раз в XX веке она случилась в 1991 году. Учитывая, что поиск происходил 25 апреля, ровно через месяц после Кириопасхи, и Розанов, и Солодов, и Костриков, изучая месяцеслов, не могли не обратить внимание на достойный примечания факт, уникальный и к тому же очень символичный, если брать в расчет Кира-целителя, а не царя…

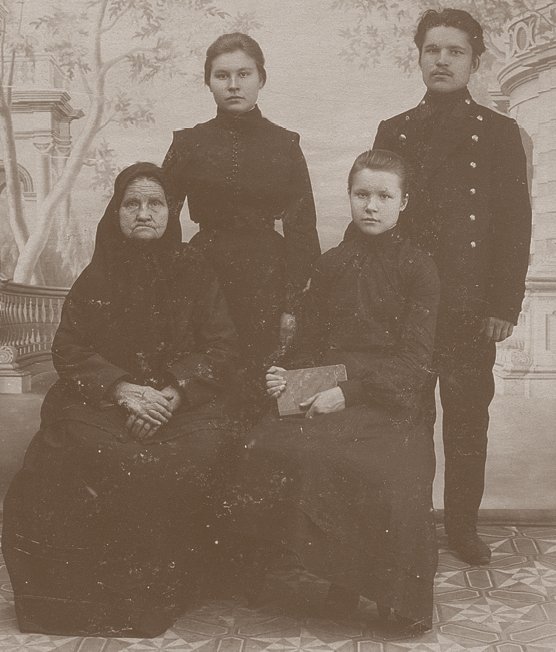

2. Между домом и приютом

Продолжим цитировать Кирова: «В самом раннем детстве лишился отца и матери и остался вместе [с] двумя сестрами на попечении своей бабушки, которая жила на трехрублевую месячную пенсию, т. к. покойный ея муж был николаевский солдат». Все верно, сирота, правда, при живом, много пившем и покинувшем семью отце, Сережа Костриков воспитывался женщинами – матерью и бабушкой. Мать Екатерина Кузьминична, дочь уржумского домовладельца из крестьян Кузьмы Казанцева, после «бегства» мужа «на Урал искать доходное место» бралась за любую работу, заболела чахоткой и умерла в декабре 1894 года, оставив на попечении свекрови Меланьи Авдеевны Костриковой восьмилетнего Сережу и двух девочек, одиннадцатилетнюю Анну и пятилетнюю Елизавету.

Сергей Костриков с бабушкой Меланьей Авдеевной и сестрами Анной и Елизаветой, 1904 г. [РГАСПИ]

Бабушка, взяв на себя заботы о внучках, внука пристроила в «дом призрения» Уржумского благотворительного общества. По нынешним меркам – в интернат. Ни солдатской пенсии, ни «ренты» с двух скромных квартир, сдаваемых внаём, ей не хватало, чтобы одеть, обуть и прокормить троих детей. Добрые люди советовали отдать в приют всех троих, но «благодетели» согласились взять одного – мальчика. Ведь о девочках старушка, прежде вынянчившая немало барских ребятишек, вполне могла позаботиться сама, имея собственный дом с квартирантами, тридцать шесть рублей в год «за мужа» и здоровую, бойкую козу Шимку… Кстати, присматривать за Шимкой, искать её, если куда убежит, собирать для «кормилицы» траву за городской чертой – первая серьезная обязанность маленького Сережи, который очень не хотел в приют… Плакал, упирался, обещал заработать недостающие деньги…

С конца лета 1895 года его дом – одноэтажный, вместительный деревянный особнячок в самом конце главной улицы города Воскресенской (ныне Советской). «Рядом – крутой высокий обрыв, внизу – речка Уржумка, за нею – обширные зеленые луга» и «покрытые лесами холмы». Распорядок в приюте – монастырский. Три раза в день – на молитву. В промежутках – занятие чем-то полезным: помощь по кухне, уборка, ношение воды с речки, починка обуви и штопанье одежды, плетение соломенных шляп, сумок, корзин, вязание чулок. Последнему Сергей научился ещё дома. Бабушкино влияние… Развеяться, поиграть в городки или лапту детворе можно во дворе, но за ограждение без воспитателя – ни ногой. Внутри – две спальни (для мальчиков и для девочек), уставленные деревянными топчанами с соломенными матрацами и серыми одеялами из грубого сукна. Столовая в полуподвальном помещении. Кормили воспитанников, строго соблюдая все церковные посты, а значит, не сытно…

Кострикову тогда повезло. По возрасту он подходил для учебы в приходской школе, которую (такой же деревянный домик вблизи приюта) и начал почти сразу посещать в первой половине дня. В ней «приютские» учились «читать, писать, считать» вместе с «городскими». Это во-первых. А во-вторых, вскоре после зачисления мальчика в «дом призрения» «надзирательницей» в нём стала молодая женщина Юлия Константиновна Глушкова, довольно набожная, но интеллигентная и с прогрессивными взглядами. Она навела порядок в непомерно избыточной трудотерапии, царившей в приюте до неё, показала себя строгой, требовательной, но справедливой, заботливой, а порой и ласковой воспитательницей. Именно Глушкова обратила внимание на способности Сергея, постаралась развить их и со временем сильно, по-матерински, привязалась к нему. Её усилиями Кострикова по окончании приходской школы осенью 1897 года за «средства благотворителей» зачислили в местное городское училище. Добиться благосклонности «благотворителей» к отроку помогала и Меланья Авдеевна, бывшая нянькой у детей некоторых из них.

В училище Сергей занимался средне, в основном получая за четверть четверки и тройки, редко пятерки. Хуже давался русский язык и Закон Божий, лучше – география, рисование и естествоведение. В первой четверти во втором отделении второго класса (в училище в каждом из классов, втором и третьем, обучались по два года) он пропустил по уважительной причине двадцать восемь уроков. Видимо, по болезни. И в том же учебном году (1898/99) – всплеск успеваемости по географии (две пятерки и две четверки в четвертях, пятерка за годовой экзамен). Можно предположить, что именно в «пропущенные» дни подросток прочитал понравившиеся ему две книги: «Дети капитана Гранта» Жюля Верна и «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. Отсюда и интерес к школьному предмету, правда, краткосрочный. В следующем учебном году (1899/1900) по географии – стабильная четверка.

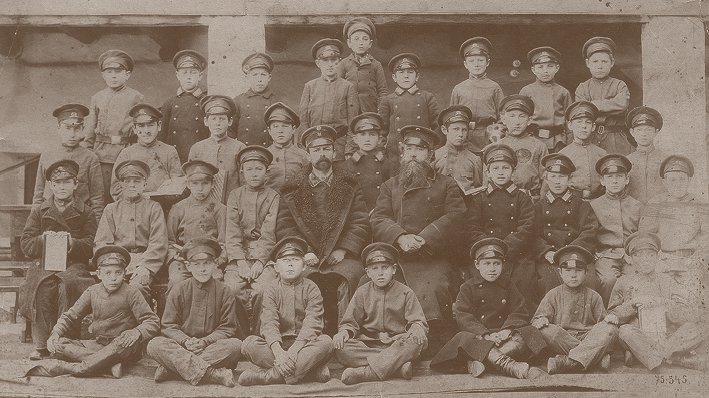

Сергей Костриков в группе учеников Уржумского городского училища. [РГАСПИ]

Во втором отделении третьего класса по всем предметам тройки и четверки, кроме гимнастики и… Закона Божьего! В чем дело? Во влиянии «надзирательницы» Юлии Глушковой? По крайней мере, она, к театру не равнодушная, водившая детей на любительские спектакли в «Народной аудитории», старом здании приюта, ту же привязанность к этому виду искусства своему воспитаннику привить сумела…[12]

Родную семью Сергей не забывал и, по воспоминаниям сестер, по воскресеньям, а часто и после уроков навещал их с бабушкой в том самом собственном доме с квартирантами на улице Полстоваловской (улица Кирова), построенном дедом Кузьмой Казанцевым. Мог забежать и на перемене. Благо училище в двух шагах, «наискосок», на углу улиц Полстоваловской и Буйской (Чернышевского). Здание приюта стояло гораздо дальше, за базарной площадью. По словам сестер, брат помогал им по хозяйству: то «разгребет снег на дорожках, подметет, то дров наколет, то подопрет колом пошатнувшийся забор в огороде, а то принесет воды с Шинерки», небольшой речки, притока Уржумки. А поход за водой – «настоящее мученье», ибо с берега поднимались по крутой лестнице, насчитывавшей около ста ступенек.

Между прочим, прийти в родной дом после уроков означало потом возвращаться в приют одному. Учитывая, что в училище «городские», а они составляли большинство, враждовали с «приютскими» и частенько нападали на них из засад, юный Костриков рисковал по дороге в приемный дом нарваться на такую шайку. Его товарищи обычно шли из училища гурьбой, чтобы при необходимости дать обидчикам отпор. «Городские» редко атаковали группы, чаще подкарауливали и колотили одиночек[13].

Так что наш герой научился пускать в ход кулаки для самозащиты и сообща с друзьями отбиваться от назойливых агрессивных однокашников. На оценки за поведение в школьном журнале уличные бои не влияли. Они неизменно «отличные». А в характеристике учителя А.С. Раевского читаем: «По своим нравственным качествам, серьезному отношению к делу и успехам Костриков за все время пребывания в училище принадлежал к хорошим ученикам. Всегда серьезный, сознательно и добросовестно относившийся к своим обязанностям, он отличался совершенно безупречным поведением».

Помимо театра Юлия Глушкова приохотила любимца к систематическому чтению. В доме на Полстоваловской улице библиотеки не имелось. А в приюте пусть небольшая, но была. Сергей осилил её довольно быстро. Где достать ещё? «Надзирательница» принесла свои. Когда иссяк и этот резерв, Юлия Константиновна записала воспитанника в бесплатную библиотеку-читальню имени земского деятеля А.П. Батуева, открывшуюся не так давно, в 1895 году. Чуть погодя пристроила юного книгочея в другую, организованную при Обществе народной трезвости. Подросток с радостью окунулся в мир русской и мировой классики. Познакомился с Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым, Гоголем, Вальтером Скотом, Марком Твеном, Жюлем Верном, Даниэлем Дефо. Сочувствовал Герасиму и Муму, восхищался «Мцыри» и «Тарасом Бульбой», сопереживал героям «Капитанской дочки» и «Айвенго», представлял себя на необитаемом острове или на паровой яхте «Дункан», по тридцать седьмой параллели огибающей земной шар… С тех пор Кострикова часто видели с заткнутой за поясом книгой. Эта привычка – погружаться в чтение при первой свободной минуте – останется с ним на всю жизнь[14].

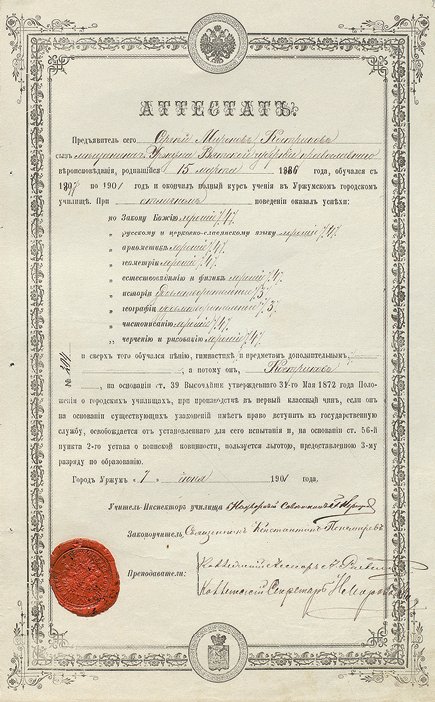

В марте 1901 года Сергей окончил училище в целом на твердое «хорошо», хотя две тройки в аттестат и вкрались (увы, по истории и географии)[15]. Впрочем, попечители «дома призрения» сочли юношу вполне достойным для продолжения образования за счет общества. Конечно, без активного содействия Юлии Глушковой данное решение едва ли было бы принято. В этом Сергею вновь повезло. А что касается места учебы, то выбор покровителей пал на низшее механико-техническое училище при Казанском промышленном училище. По-современному, технический колледж, по советской шкале – ПТУ или ВПТУ (Высшее профессионально-техническое училище).

Кострикову предстояло обзавестись престижной на тот период – период бурного промышленного развития – профессией техника-механика. Правда, именно в этой «технической» среде наблюдался в те же годы заметный рост фрондерских настроений в отношении самодержавия. В ней активно распространялись крамольные брошюры и книжки, как правило, марксистского толка, которые читались и обсуждались полулегально в «кружках», в кругу близких по духу друзей и коллег.

3. Казанские контрасты

В автобиографии Киров описал первые революционные шаги скупо: «В Уржуме познакомился с политическими ссыльными. Позднее, приезжая в Уржум из Казани на каникулы, знакомства эти стали более определенными. Часто бывал у ссыльных, получал нелегальную литературу и прочее. Эта элементарная политическая подготовка дала возможность получить некоторые связи с казанскими студентами»[16]. В первом предложении зачеркнуто важное пояснение: с ссыльными ученик Костриков познакомился «через земских работник[ов]», то есть случайно. Он либо сопровождал земца, когда тот по делам зашел к отбывавшим ссылку «товарищам», либо занес им что-то по просьбе того же земца.

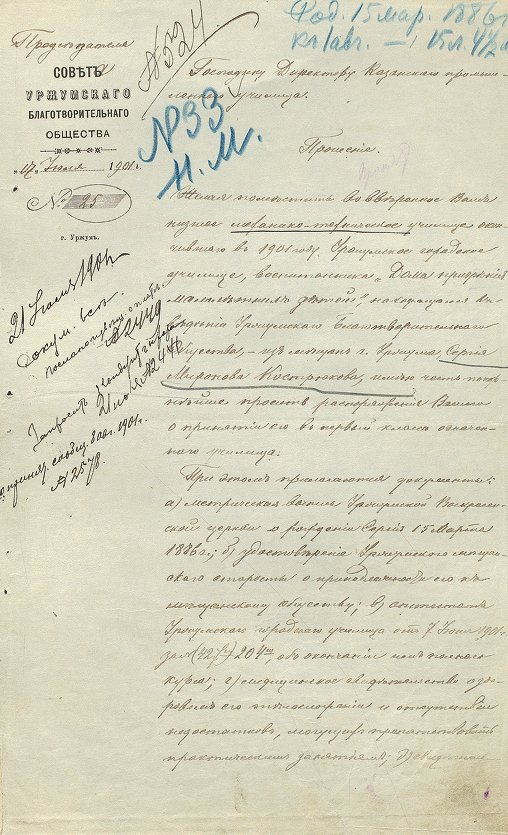

Прошение о зачислении Сергея Кострикова в Казанское промышленное училище, 1901 г. [РГАСПИ]

По версии сестер Кирова, знакомство произошло через ссыльного, репетитора по математике соседа Костриковых Александра Самарцева. Вдова Устинья Степановна Самарцева с детьми (Ваней, Саней, Нюрой и Катей) долгое время снимала одну из квартир в доме Костриковых. Сергей сдружился с обоими братьями Самарцевыми, но больше всего с Сашкой. С ним чаще играл во дворе, гулял на улице, рыбачил на реке… Так вот, по словам Самарцева, он «с Сережей частенько заходил к ним», к ссыльным… когда тот на каникулы приезжал из Казани. В принципе, оба варианта не противоречат, а дополняют друг друга. Был и земский работник, был и репетитор математики, которой юный Костриков увлекался. Однако те встречи, до Казани, носили все-таки мимолетный характер и не имели никаких политических последствий. Хотя запомнились и пригодились в казанский период обучения и появления там, в Казани, интереса к «элементарной политике»[17].

В казанское училище он поступил в августе 1901 года. 17 июля председатель уржумского благотворительного общества В.Ф. Польнер направил в училище прошение. Оттуда 8 августа сообщили, что их воспитанник зачислен. Бабушка с сестрами собрали парня в дорогу. Полтора десятка верст до села Цепочкино он прошагал пешком. Там сел на пароход и отправился вниз по Вятке до Камы, затем по Каме до Волги. А по Волге – до Казани. По прибытии встал на постой «в небольшом доме по Нижней Федоровской улице», в пансионе Людмилы Густавовны Сундстрем, родной сестры супруги Польнера. Пансион «работал» на съемных квартирах с осени до весны. В нём проживали и столовались дети богатых и зажиточных уржумцев, учившиеся в казанских гимназиях, реальных училищах и институтах. На лето заведение закрывалось: все возвращались домой, в Уржум.

Костриков квартировал в пансионе один учебный год. Потом хозяйка уехала в Ижевск. В новом сезоне опекать уржумцев предстояло кому-то другому, и Сергей не захотел рисковать. У Сундстрем он выглядел «белой вороной». Ведь его взяли туда в виде исключения, по просьбе главного благотворителя Польнера. Вокруг «золотая молодежь», и он никак не вписывался в их блестящий круг, ютился на кухне трехкомнатного общежития, где в одной комнате спали ребята, в другой – девчата, в третьей – сама мадам. Унизительно и обидно было сознавать, что тебе, «бедному родственнику», разделять кров с другими сверстниками из обеспеченных семей не положено. Более того, ты должен дождаться окончания вечерней трапезы и ухода кухарки, чтобы заполучить кухню с отдельной кроватью и столиком в свое полное распоряжение и засесть наконец за домашнее задание. А оно могло занять не менее часа, а то и два. Между тем к половине восьмого утра Костриков обязан быть в училище, на общей молитве. Затем уроки до полудня и с двух до шести…

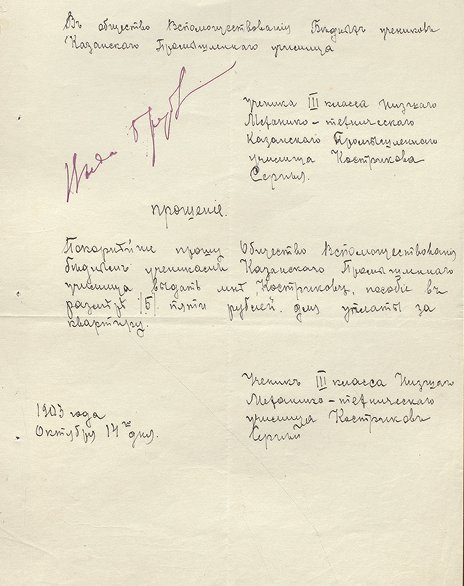

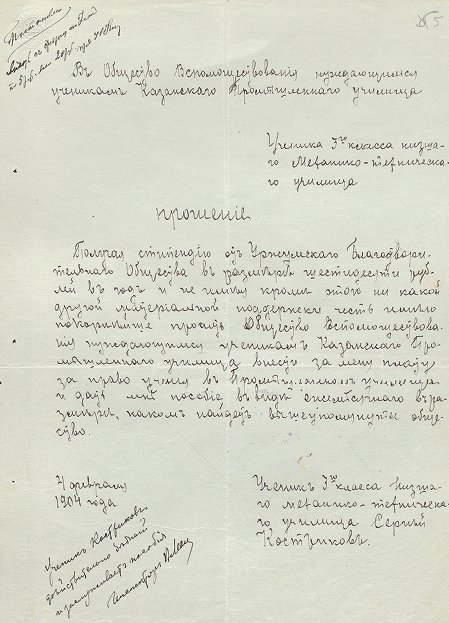

Прошения Сергея Кострикова о выдаче ему денежных пособий. [РГАСПИ]

Хотя Людмила Густавовна обращалась с ним по-доброму, а её подопечные – вполне сносно, разница в социальном статусе давила. В общем, когда Сергей узнал, что у пансиона будет новый «мажордом», то решил не испытывать судьбу, а встретить вторую учебную осень, осень 1902 года, среди равных себе, таких же бедных студентов, снимавших частные квартиры в складчину. Однако заплатить за душевный покой пришлось безденежьем, придирчивым надзором инспекторов училища, недоеданием и, как следствие, пошатнувшимся здоровьем. Костриков заразился малярией, которой страдал в течение всех оставшихся двух лет обучения. Денег катастрофически не хватало даже на дешевый обед в ученической столовой – восемь копеек за порцию. Он периодически просил Общество вспомоществования бедным ученикам Казанского промышленного училища о материальной поддержке. И оно неизменно откликалось выплатой пособия в размере пяти рублей на месяц. Помогали и преподаватели, приглашая исхудавшего юношу к себе на квартиру побеседовать и… отобедать[18].

Не пережитый ли им лично контраст – сытый, в тепле, но униженный у Сундстрем, свободный, но голодный и больной среди равных себе – побудил взять в руки «тенденциозную», по выражению сестер, литературу? Сначала у товарищей по училищу, затем в родном Уржуме у «политических», дорогу к которым не забыл… У С.Д. Мавромати, студента Петербургского электротехнического института, или у врача П.П. Маслоковеца. У них Сергей впервые прочитал номер «Искры», брал сочинения Чернышевского и Добролюбова, узнал тексты многих революционных песен. Но в Казани «Варшавянку» или «Марсельезу» Костриков не распевал, в сходках или акциях протеста не участвовал[19]. Ведь учеба оплачивалась покровителями из Уржума: в год тридцать рублей «за право учения» и шестьдесят рублей стипендии. Правда, за последний год обучения общество не заплатило, объяснив уклонение тем, что «средства крайне ограничены», но в хлопотах об освобождении от этой платы Кострикову содействовало, да и сумму стипендии выдало исправно[20].

Да, наш «земский стипендиат» прекрасно понимал, что «в России в училищах велят делать только то, что нужно начальству, и так же думать. Если же ученик начал развиваться, как следует, и начал думать лишнее, то его обыкновенно гонят». Это написано 31 марта 1903 года «крестной» Анастасии Глушковой, сестре воспитательницы[21]. Посему самое большее, в чем юноша мог провиниться и отправиться в карцер: демонстративно со всем классом отказаться писать контрольную по Закону Божьему или без позволения начальства посетить театр (ноябрь 1903 года). А не публично: осторожно установить «некоторые связи» со студентами Казанского университета, с которыми впервые столкнулся, услышав много чего «крамольного»… в пансионе Сундстрем. Впрочем, «связи» искал не для революционной деятельности, а для получения у них запретной публицистики. Недаром в той же автобиографии Киров подчеркнул, что «стал революционером» «по окончании технического училища»[22]. Не раньше.

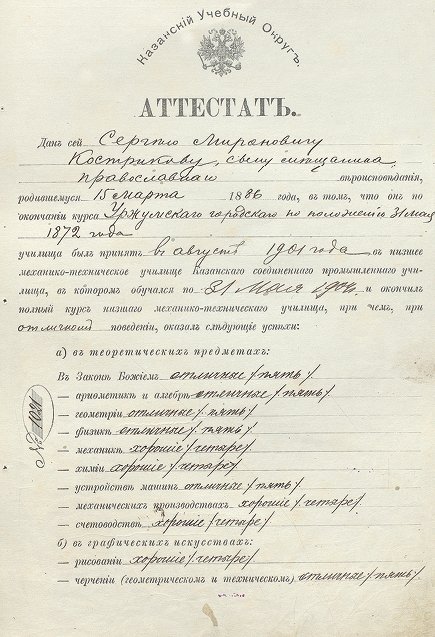

Аттестаты Сергея Кострикова об окончании Уржумского городского училища и Казанского промышленного училища, 1901 и 1904 гг. [РГАСПИ]

4. Не студент, но революционер

Костриков распростился с учебой в Казани 1 июня 1904 года. Ему вернули выписку из метрики с датой рождения и удостоверение о принадлежности к мещанскому сословию. Вручили аттестат, который, в отличие от аналога училища уржумского, свидетельствовал об успехах выпускника: одни «отличные» и «хорошие» оценки. Ни единой «достаточно», то есть «тройки». «В теоретических предметах» им освоено на «пять» «устройство машин», а в «графических искусствах» – геометрическое и техническое черчение. «По практическим работам в механических мастерских» как столяр он заслужил твердое «четыре», а как слесарь и механик – уверенное «пять»[23].

Дальше его ожидали какой-нибудь передовой по тому времени завод, железнодорожное депо, или мастерская на крупной узловой станции, или… институт. Будучи в Уржуме, Сергей пол-лета твердил: «Поеду в Сормово!» Иными словами, на завод, судостроительный. Твердил, пока не познакомился с И.А. Никоновым, окончившим то же Вятское реальное училище, что и Саша Самарцев. Молодой человек на летние каникулы вернулся из Томска, сдав экзамены за второй курс горного отделения Томского технологического института. Этот «знакомый студент-технолог» и предложил отправиться в Сибирь учиться дальше, на инженера:

– Сергей, поедемте в Томск. Поступите на общеобразовательные курсы. Через два года получите аттестат зрелости. Как-нибудь проживем…

Сергей, подумав, согласился. Он действительно имел «стремление продолжать образование». Смущало отсутствие средств. А тут появлялся шанс… Сестры Глушковы и родные его поддержали. Разве что бабушка повздыхала немного: не нравилось ей, что внук добровольно поедет в Сибирь, куда обычно везут против воли, под конвоем.