Полная версия

Полная версияFUTUROмаркетинг

Отличный инструмент, который может помочь и немного разнообразить путь клиента, – это прелендинг. Он представляет собой страницу с интересной историей или цепляющим отзывом, через который можно зайти на классический лендинг, а дальше по стандартной схеме оставить данные или совершить иное действие, нужное для совершения продажи.

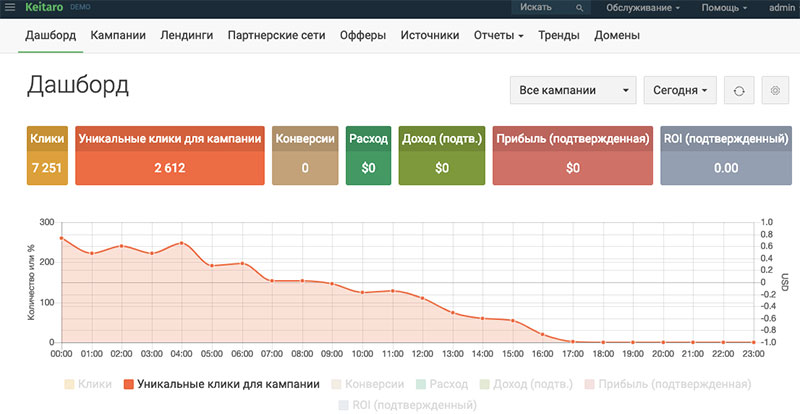

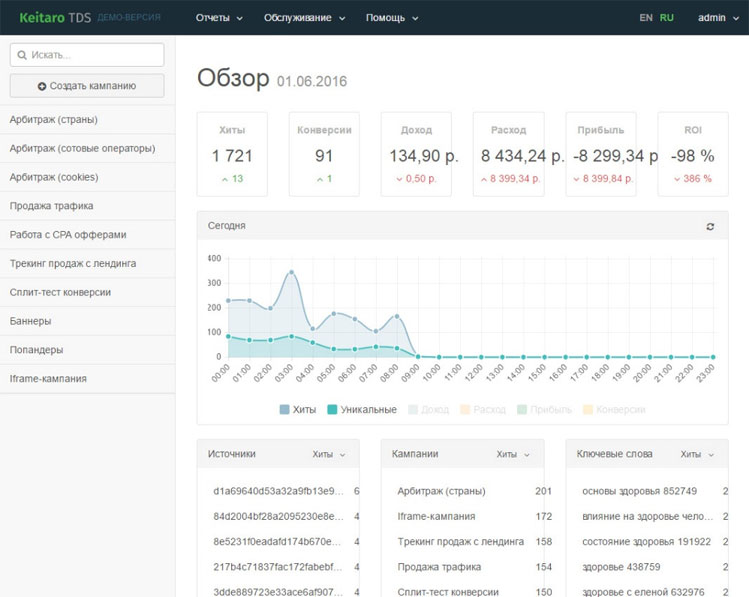

Хорошая работа сервиса характеризуется тем, что она не допускает большого количества редиректов, предполагает быструю смену контента, быстрый сбор статистики и мгновенный расчёт текущей конверсии, доходов и расходов, ROI, ROAS и так далее. Только когда заказчик имеет доступ к реальному видению ситуации, он может быстро менять виды рекламы, а это, как мы уже обсудили в предыдущей главе, не просто плюс, но и острая необходимость. Именно поэтому так важна возможность быстрого реагирования на изменения заказчика и перенаправление трафика в зависимости от географической позиции, браузера, оператора, типа устройств и множества других параметров.

Конечно, всего этого было бы недостаточно, если бы не защита данных, конфиденциальность, интеграция с другими сервисами при желании клиента.

Ниже приведена выжимка из личного кабинета клиента сервиса Keitaro, где можно увидеть, как настраивается таргетинг при помощи разделения трафика между лендингами, оферами и прямыми адресами.

Дальнейшее волшебство заключается в том, чтобы в реальном времени отслеживать не только поисковые запросы, но и реакцию на таргетированную рекламу, и корректировать их по мере необходимости. Согласитесь, это очень полезная возможность для оптимизации интернет-маркетинга.

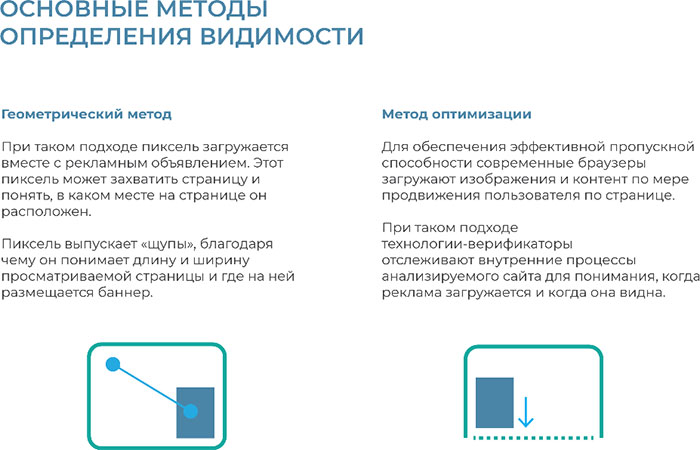

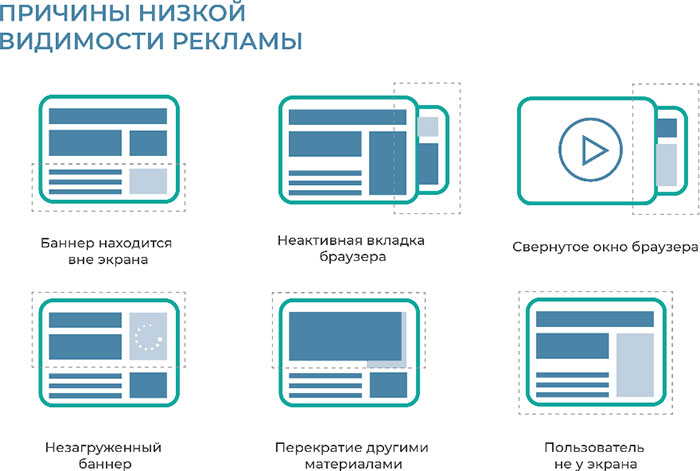

Четвёртый аспект AdTech – это система проверки видимости рекламыВсё чаще маркетологи говорят о том, что главная проблема низкого CTR – это плохая видимость рекламы. Так, после многолетних исследований потребительской реакции на МРТ нейромаркетологи Датского университета поняли, как человек смотрит на товарную полку и воспринимает визуальную информацию. В итоге они создали алгоритм, который при помощи нанесения тёплых и холодных зон на изображение полки помогает мерчендайзерам расставить продукцию так, чтобы она лучше продавалась. Также это позволяет понять, что бросается в глаза посетителю сайта. К примеру, вот как может выглядеть сайт или полка магазина при наложении фильтра:

Программа по-прежнему продаётся, но, к сожалению, этой технологией в России никто не пользуется.

Помимо попыток увидеть магазин глазами потребителей, были предприняты ещё многочисленные попытки побороть баннерную слепоту, не внедряя запрещённые, назойливые и раздражающие методы.

С 2021 года введён термин «видимость объявления» и даже определён стандарт.

Видимость объявления – термин, описывающий, насколько реклама видна пользователям. В нём учитываются два параметра – показы и охват объявлений. По нормативу, статичные объявления (баннеры) становятся видимыми, если 50 % рекламного набора просматривается более 1 секунды. Видеообъявления становятся доступными для просмотра, когда 50 % из них воспроизводятся минимум 2 секунды подряд.

Изменение парадигмы началось, когда в 2014 году компания Google сообщила, что, по результатам их анализа, 56,1 % от общего количества рекламных объявлений никогда не доходят до пользователей. Это произвело шок на рекламодателей, и постепенно стали внедряться разные методы борьбы с этой проблемой. Мало кому понравилось, что стоимость одного рекламного объявления оказалась в 2 раза выше заявленной. В 2019 году доля видимых объявлений поднялась до 65 %. Однако, уже в 2021 году видимость упала до 60 %, так же, как и длительность просмотров рекламных видео, – с 18 до 16 секунд.[8]

Вообще, если говорить о рекламных роликах, то позвольте напомнить о ярких, кричащих японских роликах. По мнению рекламодателей из Японии, ролики не способны дольше 15 секунд держать внимание зрителей, поскольку те уже пресыщены. Летом 2019-го на фестивале рекламы «Каннские львы» было сделано заявление с призывом сократить до 15 секунд длительность рекламных роликов в Европе. Пока реакции не последовало.

Каждый раз, когда реклама отображается на веб-странице или экране мобильного устройства, она автоматически становится показом. Существует три основных типа показов: обслуживаемые, допустимые и измеримые, просматриваемые.

• Обслуживаемые показы. Объявления, которые просматриваются, передаются и учитываются с использованием данных сервера.

• Допустимые и измеримые показы. Рекламные блоки, которые загружаются и хранятся на устройствах пользователей.

• Просматриваемые показы. Наиболее важный компонент видимости. Этот показатель используют рекламодатели для определения доли объявлений, которые просматривают реальные люди. К ним относятся объявления, отображаемые на экране более одной секунды, с показом не менее 50 % пикселей.

Как вы уже догадались, чтобы улучшить видимость рекламы, важно правильно выбрать позицию объявления. Объявления можно размещать либо над, либо под сгибом. Сгиб начинается там, где пользователю нужно начать прокрутку. Рекламные объявления выше сгиба более доступны для просмотра (+28 % для видео и +22 % для медийных объявлений), чем объявления, размещенные ниже сгиба. Именно поэтому рекламное пространство выше сгиба стоит дороже. Однако это не означает, что рекламу ниже сгиба не стоит рассматривать, дело только в бюджете и размещённой на странице информации.

Длина страницы также играет важную роль в сочетании с видимостью, поскольку у более коротких страниц скорость просмотра выше. С другой стороны, более длинные страницы с качественным контентом также могут способствовать повышению эффективности рекламы, размещаемой ниже сгиба.

Ещё одну важную закономерность обнаружил тоже Google: оказалось, чем больше размер и соотношение рекламы, тем лучше ее видимость. Так, 95 % видеообъявлений с разрешением 2560 x 1440 пикселей, вероятно, станут доступными для просмотра. При этом показ объявлений с разрешением 375 x 50 пикселей имеет показатель видимости 94 % (и там, и там указаны максимальные значения).

Но в чём же ещё заключаются проблемы? Люди покидают страницы, которые слишком долго загружаются, а задержка в 1 секунду снижает количество просмотров страниц на 11 %, а желаемые показатели конверсии клиентов – на 7 %.

Самым новым методом решения всех перечисленных проблем является использование адаптивных объявлений. Благодаря им не придется создавать различные группы объявлений и кампании. Адаптивные объявления могут передавать данные о том, в каком виде и месте их увидел потенциальный клиент, как долго просматривал. Для этого в них вшивается пиксель-передатчик.

Сегодня интернет-маркетологи спорят о том, можно ли достичь 100 %-ной видимости, а также можно ли назвать работу рекламного агента выполненной, если видимость не превысила определённого процента. Иными словами, вскоре нас ожидает стандартизация рекламы в интернете, что, конечно, будет только на руку заказчикам и рекламодателям.

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что маркетинговые технологии и в частности рекламные технологии – это не новый инструментарий, а оцифровка и попытка структурировать, сосчитать и проанализировать всё то, что раньше было приблизительным. В будущем, по моему глубокому убеждению, маркетинговая активность перестанет осуществляться руками человека. Искусственный интеллект будет сам проводить исследования, генерировать маркетинговую стратегию и осуществлять конкретные действия по привлечению покупателей через интернет или при помощи нового вида мерчендайзинга – М2М[9] (машина к машине), а нейросети будут создавать креатив и контекст.

5. Работа в режиме ускорения процессов: форсайты и футурология. На чём основываются предположения и как их встраивать в процесс

Будущее не просто наступает нам на пятки – оно уже вовсю толкает нас в спину. Темп жизни населения растёт каждый год в среднем на 1,1 %, что в динамике означает, что уже совсем скоро мы перестанем успевать воспринимать явления, происходящие вокруг нас.

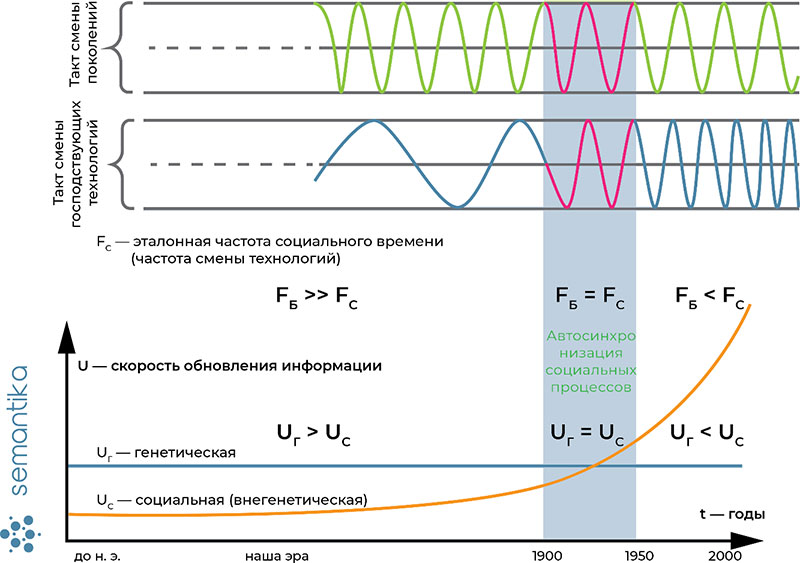

О том, как это влияет на социализацию общества, я писала в книге «Маркетинг в эпоху турбулентности». Там была приведена любопытная модель, которая наглядно показывает, что при ускорении технологического прогресса процессы перестают синхронизироваться.

Напомню, что, по мнению социологов, изменение образа и темпа жизни происходило неравномерно: до начала 20-го века скорость социальных изменений была ниже скорости генетических изменений, с 1900-х годов вплоть до 1950-х развитие технологий гармонировало с восприятием человечества, а начиная с 1950-х годов, мир технологий постоянно ускоряется, требуя от людей всё большей адаптации. Похоже, что постепенно человек становится рабом инновационного процесса, стараясь соответствовать и не отставать. И чем старше человек, тем сложнее ему адаптироваться, тем больше он чувствует себя в ловушке от того, что должен подстроиться, а не может.

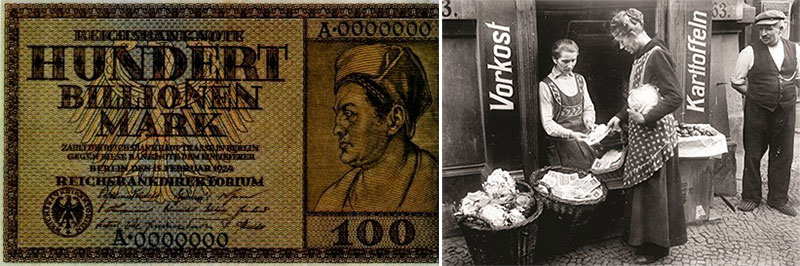

Попробуем представить себе вихрь событий, при котором нарушаются все законы мироздания. Вспомните галопирующую инфляцию в Германии 1921–1924 годов. Население страны – виновницы Первой мировой войны могло утром получить зарплату в купюрах с одним количеством нулей, а вечером стоимость набора продуктов могла превысить размер этой зарплаты в десятки и сотни раз.

Хаос, который царил в это время в экономике, практически не допускал использования финансовых механизмов, более того, он исключал развитие экономики как таковой. Апогеем происходящего стал выпуск купюры номиналом в 100 миллиардов марок, приведённой ниже.

Если вы задаётесь вопросом, как такая ситуация могла возникнуть в цивилизованном обществе всего 100 лет назад, приведу пояснения историков. В время Первой мировой войны Германия проявила себя весьма агрессивно, и за этим последовало финансовое наказание: после капитуляции страна выплачивала странам-победителям и пострадавшим государствам большую компенсацию.

Граждане Германии чувствовали себя униженными. Постепенно это привело к шаткости политической системы и желанию немцев постоять за себя. Как следствие, вышли из-под контроля экономическая и социальная составляющие общества, появились цепи, скрепляющие национальный дух, – галопирующая инфляция, испепеляющая хозяйство страны, и фашизм.

Я полагаю, что многих катастроф 20-го века можно было бы избежать, если политические деятели того времени были более гибкими и разбирались, скажем, в социологии, методиках Agile и Delfi. Дипломатия на тот момент оказалась неэффективной, поскольку на 1910–1920-е годы пришлась перестройка дипломатической системы, вызванная появлением быстрой связи, технологий, которые позволяли шифровать послания. Она привела к созданию новой иерархии в дипломатических кругах. В результате появились новые обязанности, должности и связанная с этим неразбериха.

Как могла бы измениться судьба экономики Германии, если бы уже тогда существовали бирюзовые организации, методы анализа цикличности экономики, а также форсайты как объединение великих умов ради решения глобальных проблем? Предлагаю разобраться с этим ниже. Но для начала надо понять, чем может быть полезна футурология и что такое методики форсайтов.

Футурология уже несколько лет занимает умы крупнейших бизнес-стратегов мира. Долгосрочная стратегия, рассчитанная изначально на 10 лет, может быть неактуальной уже через год, и при этом непонятно, когда наступит этот рубеж – завтра или через два года. В таких условиях люди стремятся обезопасить себя и ищут способы вернуть себе дальновидность. Размах футурологии предполагает диапазон 2030–2100 годы, дальше заглядывать пока особо никто не решается.

Нельзя сказать, что футурология – абсолютно новое явление. В каждом историческом временном отрезке люди хотели понимать, что ждёт их впереди. Знатные рыцари держали придворных ведьмаков, которые помогали решать задачи разной сложности. Да и вообще, на протяжении всего существования человечества люди всегда хотели заглянуть за угол мироздания и пытались найти способы предсказать будущее. В 20-м веке проводились оккультные экспедиции в Тибет и на остров Пасхи, многие политические лидеры прибегали к помощи астрологии, чтобы иметь хоть какую-то фору. К слову, таким пытливым умом обладал Адольф Гитлер.

В 2021 году доверие психологии и астрологии набирает новые обороты. Некоторые управленцы принимают на работу подчинённых, исходя из их астрологической карты, или руководствуются методами соционики, классификацией Юнга и многими другими приёмами. Желание понять наперёд, что ожидает человека, и подложить соломку тем сильнее, чем выше цена победы и чем опаснее поражение.

Бизнес пока обходится стратегическим планированием, однако ещё немного, и его методы станут устаревшими, а просматриваемые перспективы недостаточно долгосрочными. Эта тенденция усугубляется тем, что мир становится всё менее предсказуемым. Опасность катаклизмов, пандемий и многочисленные военные конфликты создают неконтролируемые волны, влияющие на экономики многих стран. Как их предусмотреть?

Методы планирования не успевают обрастать параметрами и допущениями. Доходит до того, что в одной крупнейшей корпорации существует внутренняя модель развития компании, в которой насчитывается более 130 переменных.

Чем же тогда хороша футурология? Может ли она оценить то, что не поддаётся подсчёту?

Футурология появилась в 1943 году как «философские рассуждения о будущем». Постепенно сложилось видение предмета футурологии как исследование будущего, основанное на построении возможных вариантов развития человечества.

Для такого исследования на грани научной фантастики и бизнес-планирования нужен одарённый тонкой интуицией человек, который использует инструменты предвидения с целью предложить альтернативы будущего. И чем дальше горизонт предсказаний, тем более творческим должен быть подход, а значит, тем свободнее и раскрепощённее должен быть специалист.

Футурологи проводят свой рабочий день в философских рассуждениях, беседах с учёными и психологами, в чтении новостей науки и твитов своих коллег. Вся информация, которой они обрастают, собирается в несколько вариантов альтернативного будущего.

Дальше в ход идёт проницательность и дерзость генерального директора, который предполагает, как будет вести себя компания при том или ином варианте развития. Конечно, в создании дорожных карт ему (или ей) помогают маркетологи, экономисты и инженеры, однако, сама топографическая карта будущего, если можно так выразиться, создаётся футурологом.

Единственная ложка дёгтя в бочке мёда здесь состоит в том, что при всей понятности и необходимости футурологии мы пока не видим ни одного кейса. Получается, что все истории про развитие технологий и изменение климата, действительно схожи с астрологическими прогнозами по знаку зодиака. Как бы там ни было, если человечество черпает в этом силы, оно имеет право на жизнь.

И всё же, возвращаясь к проблемам нестабильного мира, можно предположить, что постепенно футурология способна затмить любые динамические модели. В настоящее время эта методология уже стала приравниваться к науке, и в мире существуют государственные и негосударственные организации и исследовательские центры, занимающиеся футурологией. К слову, самая первая, World Futures Studies Federation – Всемирная федерация футурологов – функционирует с 1973 года и сотрудничает с ЮНЕСКО. Она выступает совещательным органом при решении сложных глобальных проблем вроде глобального потепления, недостатка чистой питьевой воды или избытка пластикового мусора. В Сингапуре, Финляндии, ОАЭ существуют соответствующие структуры в государственных органах управления, а в некоторых университетах Европы и Канады есть факультеты футурологии.

Что касается бизнеса, то и тут футурологи весьма востребованы. Они воспринимаются как консультанты для формирования стратегий в супердолгосрочной перспективе. В крупных заграничных компаниях вроде British Telecom и IBM есть должности штатных футурологов, а компании помельче периодически привлекают консультантов. Существуют рейтинги лучших футурологов, а рынок футурологии огромен. Многие футурологи работают в собственных консалтинговых компаниях, а их контакты передают из рук в руки бизнесмены, уставшие от раздумий, но очень успешные. Здесь надо отметить, что каких-либо стандартов в профессии нет и подтвердить квалификацию специалиста может только время. К тому же сфера пока не определена нормативами, поэтому остаётся много места для творчества – как законодательного, так и методического.

И всё же оглянитесь вокруг: если отойти от представления футуролога[10] в образе колдуна Мерлина из «Рыцарей круглого стола», можно увидеть много схожих черт в представителях следующих профессий:

1) Популяризаторы науки. В каждой крупной инновационной корпорации, особенно в Японии и Южной Корее, где это финансово поощряется, есть горстка «сумасшедших» изобретателей, работающих в области Research & Development или НИОКР. Эти люди создают симбиозы из новых технологий, применяемых в других областях, с действующим продуктом. По сути, этим же занимался Стив Джобс, когда он соединял все самые дорогие новейшие возможности компьютеров со своей мечтой о том, что каждый человек должен иметь такую игрушку дома. Конечно, можно было бы поспорить с тем, что популяризаторы – это футурологи, если не один факт: методология полностью совпадает. Популяризаторы видят далёкие тенденции развития общества, только что внедрённые технические инновации и соединяют их на полпути в будущее.

2) Трендвотчеры. Сообщество trendwatching.com известно как колыбель современных футурологов. Это плотная дружная сеть людей, которые увлеченно прогнозируют развитие событий. Они открыто делятся наблюдениями, спорят и обсуждают долгосрочное воздействие тех или иных событий. Именно здесь начинают проявлять себя те, кто потом целенаправленно идёт в футурологию, переключаясь с фантазий о будущем на оценку вероятности наступления тех или иных событий, стремясь представить, каким путём к этому подойдёт корпорация, на которую работают эти люди.

На момент написания книги самыми яркими темами форума были: мыло с пробиотиками, состав которого разработан в Перу, и плавучие поля со встроенной системой опреснения морской воды, разрабатываемые в Сан-Франциско.

Теперь предположим, что компания Johnson & Johnson планирует расширить линейку экологически чистой продукции и натыкается на тренд, в соответствии с которым она может создавать продукт, не просто не загрязняющий воду, а очищающий её. Или предположим, что Япония решила расширить возможности для сельского хозяйства. Тогда ей просто необходима разработка по увеличению посевных площадей. Как вы видите, любая идея футурологов может быть ценной. Главное – понимать, кому и в каком объёме её предложить.

3) Визионеры – это самые дальновидные учёные. На первый взгляд, их идеи могут казаться сумасшедшими, видение общества – утопией, а вера в технический прогресс – чрезмерной. Однако они смотрят на 70–80 лет вперёд и лучше всех понимают альтернативы развития. Больше, чем остальные, эти люди разбираются в технологическом и социальном прогрессе, умеют отслеживать научные открытия и часто встречаются с теми, кто их совершил, чтобы понять ход мысли и экстраполировать его на будущее. Они выстраивают причинно-следственные связи и при этом не только видят и формулируют альтернативы будущего, но ещё и могут донести свои идеи и предложения до бизнесменов и акционеров. По сути, эти люди должны обладать недюжинной смелостью, фантазией и эмоциональным интеллектом.

Если верить методичке института футурологии, который расположен в Пало Альто, Силиконовая Долина, Калифорния, США, визионеры-футурологи задают себе и учёным из разных сфер следующие вопросы:

1) Люди будущего: какими они будут? Как мы можем сделать их жизнь лучше?

2) Технология: что будет технологически возможно через 10 лет? Как мы можем использовать новые технологии? Улучшить их?

3) Экономика: найдутся ли средства на реализацию проекта? Или это окажется дорогим и нерентабельным? Как решат этот вопрос?

Чтобы всё это переварить, они используют не только собственные способности, но ещё и метод Delphi – брейнсторминг с группами экспертов.[11] К счастью для себя, футуролог не несёт ответственности за осуществление своих предсказаний. Он даёт векторы, а в каком направлении пойдут заказчик и руководитель компании – это уже их дело.

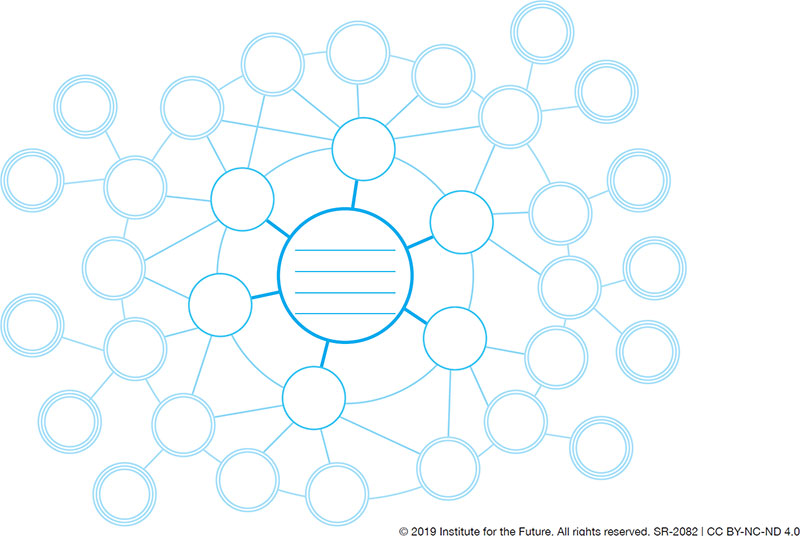

Ещё раз: задача сводится к тому, чтобы придумать целый ряд возможных и потенциальных вариантов будущего и верно донести их до руководителя. Именно поэтому в этическом кодексе ассоциации футурологов https://www.forumforthefuture.org/ прописано – никогда не предсказывать будущее, а давать направления с вероятностями успеха. Когда футурологи начинают развивать идею, они ищут сигналы – так сообщество называет показатели будущего, находящиеся в настоящем. Дальше они создают модель, похожую на ромашку: в центре помещают сигнал, а дальше экстраполируют его во времени и в связи с разными обстоятельствами.

• Какие изменения могут произойти в связи с этим?

• Какие силы двигают изменением? Что на него влияет?

• Что может произойти через 10–20–30–50–70–100 лет, если сигнал станет нарастать?

• Это изменение возможно в будущем? И хотим ли мы, чтобы оно произошло?

• Если представить себе развитие сигнала как игру в шахматы, то кто может быть противником и какими будут его ходы?

Что делать, если туманные дали футурологии слишком сложны и недоказуемы, а долгосрочная перспектива наступает слишком быстро? В таком случае есть промежуточный метод, который благодаря своей доступности и простоте покоряет бизнес-планирование.

Быстрый форсайт (англ. Rapid Foresight, RF) – это инструмент для прогнозирования и формирования будущего, позволяющий за короткое время получить относительно точные прогнозы и объединить людей для реализации этих представлений.

Слово «форсайт» произошло от английского foresight, в переводе оно означает «взгляд в будущее». Сегодня форсайт – это наиболее эффективный метод, который применяется для формирования приоритетов в сфере экономики, науки, технологий и общества. Однако стоит иметь в виду, что форсайт – это не угадывание будущего. В рамках методики мы исходим из вариантов будущего, возможных при соблюдении определенных условий. По сути, в этом он схож с футурологией, разница лишь в том, что форсайт не требует интуиции, глубокого понимания истории человечества, необходимо лишь знание текущей ситуации, а в случае экспертных комиссий могут понадобиться некоторые специальные знания.

Сейчас направления форсайта как методики прогнозирования применяются для мониторинга технологических и мировых тенденций.

Если описать его в двух словах, то это брейнсторминг среди профессионалов из разных областей. В итоге создаются специальные дорожные карты, они-то и позволяют решать вопросы формирования будущего.

Истоки форсайтов можно отнести к 1950-м годам, когда специалисты американской компании RAND разработали метод «Дельфи»[12].

Одним из первых его оценило правительство Японии. Метод заинтересовал крупных производственников, когда пришло осознание, что по многим вопросам, в первую очередь социальным, не хватает данных, технологий и методологии.

Постепенно методу «Дельфи» стали доверять решение даже самых сложных задач, и он достаточно прочно закрепился в менеджменте и стратегическом планировании.

Так, в конце 1990-х годов компания Shell заинтересовалась роботами, которые могли бы заменить водолазов при проверке и мелком ремонте океанических нефтяных платформ. Для ответа на вопрос, возможно ли это теоретически и когда осуществимо практически, была собрана группа экспертов из разных сфер нефтяной отрасли (водолазы, инженеры, капитаны кораблей, конструкторы роботов и т. д.).

Результаты первого раунда были весьма расплывчатыми: эксперты решили, что роботов можно будет использовать в период 2000–2050 гг. При подготовке к следующему этапу эксперты выслушали мнения друг друга, поспорили и сформировали общий прогноз, сойдясь на диапазоне 2005–2015 гг. В результате эра подводных роботов началась значительно позже: в 2007 году появились роботы, которые проводили визуальную диагностику исправности станции, в 2013 году появился норвежский робот для подводного бурения нефтяных скважин. Однако до сих пор роботов не используют для ремонта вышек.