Полная версия:

Пируэты судьбы

Пируэты судьбы

Ольга Квирквелия

© Ольга Квирквелия, 2025

ISBN 978-5-0065-7032-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Ольга Квирквелия

ОБЫЧНАЯ ПАРАДОКСАЛЬНАЯ СУДЬБА

Воспоминания О. В. Забукидзе

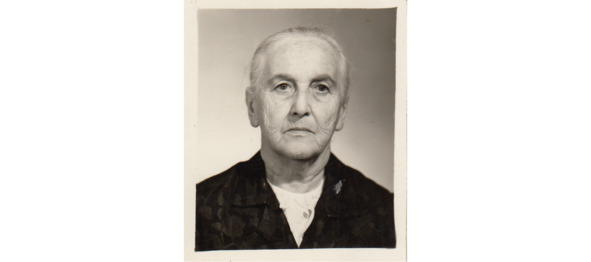

«Ольга Владимировна Забукидзе, в девичестве Оскольская, 1900 г. р., русская, родилась в Батуми» – так было написано в ее паспорте. Балетмейстер, заслуженный деятель искусства, руководитель детского хореографического ансамбля, который она создала в 1938 г.

О прошлом она говорить не любила, скорее боялась, и я хорошо знала только начиная с 1941 г., когда бабуля – вдова с двумя маленькими дочками – Валей (моей мамой) 8 лет и 6-летней Ниной, вместе со всей страной встретилась с войной.

Хотя Батуми не был фронтовым городом, война здесь была ощутима, особенно в Доме Красной армии, где в ансамбле участвовали либо военные, либо дети военных, уже в первые дни войны ушедших на фронт. Дети остались с бабушками, а то и вообще одни, голодные, не знающие, что делать. А некоторые из них вскоре осиротели. Так и получилось, что их горе и растерянность вынудили Ольгу поглубже запрятать свое горе. Хотя, казалось бы, какое ей до них дело: сама осталась без мужа, без денежной профессии, с двумя дочурками на руках. Она организовала первую в СССР детскую фронтовую концертную бригаду, выступавшую в частях, на кораблях, в госпиталях. Около 30 детей (считая двух собственных) стали семьей Ольги Владимировны, живущей в ее огромной, некогда роскошной квартире. Весь антиквариат был, конечно, продан и проеден. Но семью спасало то, что после концерта детей кормили. Хотя и не решало всех проблем. Был и голод, и бомбежки, и похоронки. Все было. Как у всех. Но Ольга Владимировна и 29 ее детей (один юноша, повзрослев, ушел на фронт и погиб) дожили до конца войны. Родители некоторых вернулись живыми, некоторых забрали родственники. Остальные остались под ее крылом. Получили высшее образование (среди них есть балерина, журналист, кинооператор, музыкант, переводчик, инженеры), стали людьми.

А Ольга Владимировна продолжала свой путь – работала балетмейстером и руководителем детского ансамбля – в Батуми, потом в Тбилиси. Получила звание заслуженного деятеля искусств. Помогла стать на ноги и обрести себя еще нескольким сиротам. Дети обустроились, завели свои семьи и, конечно, готовы были ей помочь. Можно было бы и успокоиться, передохнуть. В 1980 г. прошел ее юбилей – 80 лет жизни и 60 лет служения балету. В возрасте 85 лет родные все же уговорили ее уйти на пенсию, и у нее впервые в жизни появилось время для себя, на свои мысли. Она записала свои воспоминания, на основе которых и подготовлен этот материал.

А в 1997 г. она умерла в Москве и похоронена на Ваганьковском кладбище. На ее могиле время от времени появляются свежие цветы – значит, до столицы добрался кто-то из ее детей, или дети детей, или их внуки.

Про войну бабуля ничего не написала, да и рассказывать очень не любила. Поэтому мне придется выковыривать из памяти отдельные упоминания. Какие-то данные есть наверняка в музее в Батуми, а я пока туда не добралась.

Но начать я хочу с попытки понять эту удивительную женщину. Как ни странно, это очень трудно. Бабушка была для меня самым близким, горячо любимым и бесконечно уважаемым человеком, и этот эмоциональный фон в принципе не предполагал каких-то оценок и обоснований. Только значительно позже, когда мне было за 40 лет, я попыталась разобраться в ее характере, ее позициях, происхождении ее несгибаемого внутреннего стержня.

Жизнь 50 лет вела эту маленькую хрупкую девочку от одной потери к другой, от одного предательства к другому. Мать, которая предпочла ей революционную деятельность. Отец, который, бросив детей, вернулся в Австрию после начала первой мировой войны. Муж, изменивший Оле, ожидавшей ребенка. Ближайшая подруга, почти сестра Тася, ставшая любовницей Олиного мужа. Брат, служивший в советской армии и воевавший с немцами.

И тут мы должны попытаться понять отношение бабушки к обществу, к власти.

Бабушка никогда не говорила о политике, а если что-то говорила, то всегда в чрезмерном (как мне казалось в бунтующей юности) патриотизме. Только значительно позже я поняла. что это был не патриотизм, а смесь страха и отторжения окружающего мира…

Этот окружающий мир шел по отношению к ней от предательства к предательству. Раннее детство в весьма обеспеченной и уважаемой семье, с челядью и балами, театрами и книгами, внезапно рухнуло, превратившись в далеко не богатый быт (настолько небогатый, что 12-летняя Оля вынуждена была зарабатывать на свое обучение в гимназии), полный труда, криков «майна» и «вира» с раннего утра до вечера под окнами. Еще позже и этот мир треснул,.

Потом война. Это была ее личная трагедия: выросшая в немецкой среде, о которой хранила самые добрые воспоминания (и часто о порядках в немецких колониях рассказывала), она категорически не могла поверить в зверства и жестокость гитлеровцев, о которых рассказывала советская пресса, пока не посмотрела выпуск кинохроники…

Спасала ее работа, которую она всю жизнь любила фанатично. И внешне сдержанная любовь к детям – отнюдь не только своим.

Читатель, наверное, заметит нестыковки, странности и умолчания в рассказе. Исчезает со страниц любимый брат Шура, ничего неизвестно о судьбе отца, теток, Калиновских, также растворяются в тумане Костяковы. Во второй части я постараюсь изложить свой «генеалогический детектив»…

Так получилось, что я всегда была бабушкиной дочкой: вскоре после рождения в Москве врачи обнаружили у меня порок сердца, но оперировать можно было только когда я доживу (если доживу) до 10—12 лет. Отец, узнав об этом, бросил нас с мамой, алименты платил мизерные, и мама сразу по окончании декретного отпуска вышла на работу. Оставлять меня было не с кем – мамина мама жила в Тбилиси. Она и взяла меня к себе.

Потом время от времени мама очередной раз выходила замуж, думала, что наконец-то у нее настоящая семья, и забирала меня. Но опять что-то не складывалось, и я возвращалась к бабушке – бабуле, как я всегда звала ее и называю до сих пор.

Для меня бабуля всегда была жизненным ориентиром. Своей уникальной внутренней силой и независимостью. Могло меняться все – моды, вкусы, кумиры, принципы, но не она (помните, у Макаревича: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас»). Своей фанатичной преданностью делу. Она приплясывала, даже готовя обед; у нее барахлило сердце только до того момента, когда пора было бежать на репетицию. Своим суровым, деятельным и практичным милосердием. Она никогда не была добренькой, да и ласковой тоже. Доброта – это не эмоция, а дело.

Человек абсолютно аполитичный, так никогда и не понявший разницы между царем и генсеком (она говорила: «Тогда у нас правил Никита Сергеевич…"), единственное, что она поняла в перестройке – что можно больше не бояться происходить из хорошей семьи, можно рассказывать о своих близких. А еще можно ходить в церковь. Верующей она, вероятно, была всегда, во всяком случае тщательно спрятанные иконка и молитвенник всегда были при ней. Но веру свою не демонстрировала. Помню, как она учила меня благодарить Бога после еды: «Если Бога нет, как вам говорят в школе, то твои слова совершенно не помешают червякам съесть тебя после смерти. Но если Он все же есть, то, возможно, Он вспомнит твой голос». На Рождество и Пасху мы гуляли по улице, где стоял католический храм (ее родители были католиками) и готовили обрядовые блюда. И вот пришло время, когда ходить в церковь стало не только безопасно, но и модно. Это как будто сняло камень с ее души. Уже незадолго до смерти, почти ничего не помнившая и никого не узнававшая, она по утрам, только проснувшись, брала в руки иконку и говорила: «Господи Боже, благодарю Тебя… за что – не помню, но все равно благодарю…»

Бабушка написала свои воспоминания в 88 лет, в них довольно много путаницы, лакун, неточностей. Мне пришлось проделать очень большую работу по редактуре. В результате я разделила весь материал на две части: в первой – текст воспоминаний в том виде, в котором они были записаны в тетрадке (курсивом), с моими историческими комментариями и уточнениями, во второй – «генеалогический детектив» – моя попытка заполнить лакуны в истории семьи. А лакун очень много: бабуля – Ольга Владимировна Забукидзе по паспорту, русская, родившаяся в Батуми, с первых же строк воспоминаний оказывается не Владимировной, не русской и не родившейся в Батуми… И причины таких метаморфоз она не описывает…

Кроме текста воспоминаний есть еще список сюжетов. Этот перечень не хронологический, видимо, бабушка записывала просто пришедшее ей в голову, то, о чем хотела рассказать, но не успела или раздумала. Многие сюжеты есть в воспоминаниях, но есть и интересные пункты, не вошедшие в текст. Когда удается понять, к какому периоду они относятся, я внесла их в соответствующее место в скобках. Когда это неясно – рассматриваю во второй части. Еще у меня есть некоторые бабушкины вещи, документы и альбом фотографий, а также воспоминания – я буду их вставлять в соответствующих местах. Даты частично указаны бабушкой (редко), частично мной, на основе привязок к однозначно известным историческим событиям. Но мне не хотелось излишне вмешиваться в изложение, переставлять фрагменты, поэтому кое-где (в основном, в событиях 1916—22 гг.) путаница осталась.

ВОСПОМИНАНИЯ

1899 год

Сумерки, прохожие спешат укрыться от ветра, дующего с Днепра, поднимают воротники пальто, а женщины потуже завязывают платки на голове. Всем хочется домой в тепло, а дождь со снегом все сыпется и сыпется. Улицы пустеют, только около Дворянского собрания толпится народ, горят фонари, в окнах зажигается свет и один за другим подъезжают экипажи. Лакеи ловко открывают дверцы карет, помогают дамам выйти, а те кутаясь спешат укрыться в теплом светлом помещении. Две проходящие женщины остановились, и одна из них с любопытством спрашивает лакея: «Что здесь такое?». Он отвечает: «Не видишь что? Свадьба. А ну с дороги!» и бросается к вновь подъехавшей карете.

Приехали молодожены. Все бросились к ним, поздравляют и под шум и смех скрываются в освещенном здании. Мужчины помогают дамам раздеться, передают лакеям свои цилиндры и перчатки, с поклоном предлагают дамам руку и под торжественные звуки оркестра поднимаются по мраморной лестнице, покрытой ковром, наверх, где их уже ждет накрытый стол, блестя хрусталем и позолотой.

Швейцар закрывает дверь, все лакеи отдыхают и делятся впечатлениями о новобрачных.

Наверху больше всех суетится плотный, представительный мужчина – отец невесты. Он купец I гильдии, говорят миллионер, выдал свою дочь за человека без состояния, но зато (барон) фон Швамм.

Ужин. Во время танцев, когда молодежь танцует, есть о чем поговорить мамашам, сидящим в креслах вокруг зала.

После кадрили молодые танцуют мазурку. Особенно мила Мария. Все присутствующие с удовольствием смотрят и громко аплодируют им. В перерыве между танцами лакеи на подносах разносят рюмки с портвейном. К Адольфу подходит его двоюродный брат, предлагает ему вместе выпить и шутя говорит: «А ты знаешь, как тебе завидуют сидящие мамаши?» Я в этом уверен, -отвечает Адольф, – ведь Мария так мила. Дело не в этом, мой друг, они завидуют, что ты получишь большое приданное, так сказал твой тесть. Лицо Адольфа побледнело. Он вынул из бокового кармана белоснежный платок и вытер им вспотевший от волнения лоб. Ему казалось, что он сейчас упадет. Он увидел проходящего тестя, подошел к нему и сказал: «Мне ваши деньги не нужны, я женился на Марии, а не на деньгах». И вышел. Все окружающие опешили и стали перешептываться. Тесть сделал знак дирижеру, заиграла музыка экосез, молодежь стала танцевать, а Мария ищет Адольфа. Он стоял, прислоняясь к колонне, и старался овладеть собою. Мария взяла его холодную руку и посмотрела в глаза, которые он сразу отвел в сторону, потом посмотрел на ее милое лицо, нежно обнял ее и они пошли в зал к танцующим. (Этот фрагмент явно «выправлен» моей мамой, которая одно время хотела написать сценарий по воспоминаниям, но так и не смогла).

Генрих (Адольф) Швамм

Так был брошен первый камешек в их еще не начавшуюся семейную жизнь.

Адольф любил Марию. Она была хороша собою, нежная, мечтательная, много читала, знала кроме польского, родного ей языка, еще французский и немецкий и особенно увлекалась произведениями Л. Н. Толстого. С нею можно было поговорить обо всем. Она его понимала, ей близки были его взгляды на жизнь. Адольф вырос в немецкой семье, где на первом месте был порядок, чистота, уважение к старшим и во всем честность. Вот почему такой болью отозвались в его сердце слова двоюродного брата. Он никогда не думал о деньгах тестя. Сам учился в реальном училище, потом получил высшее образование, занимался наукой. Он любил природу, землю и свою работу.

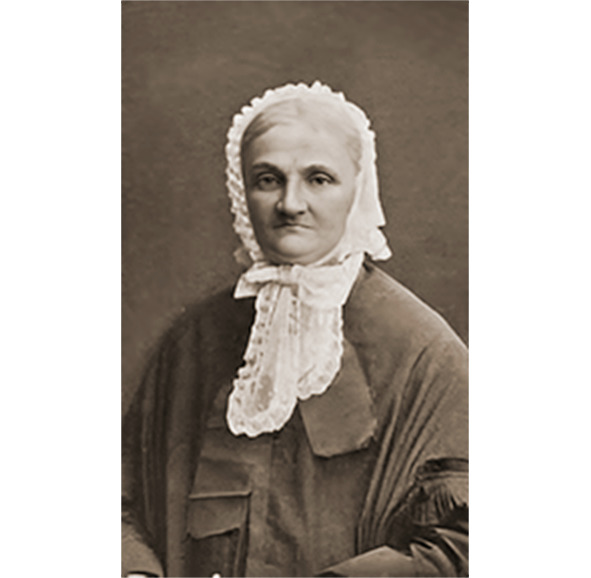

Мария Швамм (Калиновская)

Первые дни прошли как в розовом тумане. Выезды, приемы гостей у себя и театры, которые очень любила Мария. Раньше она могла пропустить какой-нибудь бал, но гастроли Сары Бернар ни за что, могла выехать с приставленной к ней компаньонкой в другой город, если знала, что там гастроли какой-нибудь знаменитости. Отец ей ни в чем не отказывал. Но Адольф был человеком дела. Он рано вставал, вовремя завтракал и спешил в контору, где являлся представителем фирмы и вел большие дела. Единственный сын умершего отца, он оберегал и помогал трем сестрам и матери. Две из его сестер, получив высшее образование (к чему в XIX веке далеко не все девушки стремились), открыли женскую гимназию, которую Адольф помог им обставить с большой роскошью и ничего для этого не жалел. Лестница, ведущая наверх в старшие классы, была покрыта коврами, а на каждой лестничной площадке стояли белые статуи.

Особенно хороши были зал с большим роялем и раздвигающимися стенами и гостиная вся в зеркалах, хрустальных люстрах и коврах. Он считал своим долгом помогать сестрам, а они этим пользовались. Третья сестра была замужем, имела сына Илью и жила самостоятельно.

Все сестры и мать очень любили Адольфа. Они часто приезжали к Марии, но особенно с нею не сходились, так как были по-разному воспитаны. Они думали и говорили о своих заботах и делах, а Марию это не интересовало. Она привыкла поздно вставать, ей в постель приносили завтрак, она долго приводила себя в порядок. Горничная помогала ей одеваться, завивала ей волосы, ей приносили из магазина огромные круглые коробки со шляпами. Она долго их примеряла, выбирала лучшую, а остальные отправляла обратно. Ее не интересовало ни хозяйство, ни что будет на обед. Единственное, что она любила – это книги, она постоянно читала, много писала, но все, что писала, не доводила до конца. Иногда она делилась с Альбертом, рассказывала ему о прочитанном, о том, что хотела написать, но его это мало интересовало. Он переводил разговор на другую тему, смеялся, шутил и уходил, оставляя ее со своими мыслями. А мысли у нее были довольно серьезные, она читала Достоевского, Чехова, Гюго, а Толстого знала почти наизусть.

Еще до замужества она посетила Ясную поляну и Оптину пустынь (у меня хранится ваза для фруктов из матового хрусталя – бабушка говорила, что она из дома Толстого, ее купил мой дедушка вместе с другими антикварными предметами, связанными с бабушкиным детством, остальные вещи были проданы во время войны, а вазу никто не купил, потому что у нее отбит край). Туда съезжались люди со всех концов нашей родины, чтобы глубже понимать учение Толстого о непротивлении злу, считая его философом, а не только писателем.

Там она познакомилась с последователями Толстого, которые верили в то, что добро победит зло на земле. Вернувшись в Киев, она подружилась со многими из существовавшего там Толстовского общества, в том числе с супругами Кравченко Андреем и Клавдией, которые относились к Марии с большой симпатией.

1900 год

Через год, в канун Рождества 25 декабря (1899) 1900 года, у нее родилась девочка – Ольга (я). Мария сама кормила ребенка грудью и играла с нею как с куклой, а Адольф любил разглядывать ребенка, замечал каждое новое движение ручек или ножек. Все его интересовало в ребенке.

Мать Марии решила приехать в (Одессу) Киев, где сейчас жили Адольф с Марией, посмотреть внучку. Она выехала из (Киева) Елисаветграда, погода была хорошая, окна в вагоне открыты, и она с удовольствием высовывалась из окна, любуясь природой. Подъезжая к (Одессе) Киеву, она посмотрела в сторону паровоза, из трубы которого вырывались мельчайшие красные угольки, и вдруг закричала от боли. Ей попал маленький уголек в глаз. Пока не доехали до (Одессы) Киева, никто не смог оказать помощь, и с вокзала вместо веселой встречи ее отправили в больницу. В больнице один глаз удалили, и когда бабушка встретилась с внучкой, она увидела ее одним глазом. Бедная старушка целовала ребенку ручки и ножки и не могла нарадоваться на нее. Ребенок тоже начал привязываться к бабушке, но вскоре у той потерял зрение и второй глаз. Ее взяла к себе жить старшая сестра Марии. Но дружба и любовь девочки и бабушки продолжалась столько, сколько была жива бабушка. Старушка как-то особенным образом раньше всех слышала приближение девочки, ощупывала ее головку, лицо, волосы и говорила: «Вот ты уж какая большая выросла» – и целовала ее.

?Калиновская (мать Марии)

1902 год

Через два года у Марии родился мальчик Александр. Отец был счастлив, что родился сын. Урывал время, чтобы лишний раз заглянуть домой, посмотреть, как дети.

1905 год.

Волнения в Петрограде и Кровавое воскресенье не прошли мимо внимания Марии. Она стала выписывать газеты, много читала, познакомилась с революционерами и постепенно втянулась в революционное движение. Адольф, привыкший, что жена много читает, не обращал внимания, что именно она сейчас читает, а она с ним не делилась. Постепенно у нее появились новые знакомые. Она очень сблизилась с Клавдией и Андреем, которые подпольно занимались революционной работой. Ее перестали увлекать балы и выезды, временами к ней приходил кто-то с черного входа. Прислуга замечала все это, но хозяину никто ничего не говорил.

Однажды с черного хода пришел человек, сказал что-то Марии и исчез. Мария, одевшись и взяв кружевной зонтик собралась уходить; дети с няней были в садике, окружавшем дом, она позвала еще горничную и сказала, чтобы они смотрели за детьми, а она скоро вернется. Девушки отвели детей в сторонку, а сами, взобравшись на доску, служившую им качелями, стали раскачиваться все выше и выше. Маленький Шура расплакался. Девушки спрыгнули с качелей и подбежали к детям, но мальчик не переставал капризничать и хотел, чтобы его покатали. Няня посадила его на один край доски, велела ручками держаться за веревки, а сама стала на другой край, раскачивая доску. Ребенок сначала смеялся, потом отпустил ручки и упал на землю. Он сильно стукнулся головкой, изо рта лилась пена. В это время показался отец, который пришел домой и, не застав Марию, пошел в сад искать ее и детей. Услышав странный плач ребенка, он бросился к нему, схватил его на руки и побежал к экипажу, на котором только что приехал. Оленька громко плакала, испугавшись за братишку. Девушки повели ее в дом, умыли и в сильном волнении стали ждать ребенка с отцом.

В это время вернулась Мария. Узнав о случившемся, она начала рыдать, не зная, что с ребенком и где он. Не было сил ждать и неизвестно, куда бежать. Вскоре появился Адольф с забинтованным ребенком на руках. Ребенок спал. Отец осторожно переложил его в кроватку, поднял сетку кроватки, сел и, положив голову на сложенные руки, застыл. Что он переживал в эти минуты, что думал, никто не знал. Мария, чувствуя свою вину, боялась подойти и тихо плакала в дальнем углу. Когда ребенок проснулся, отец никого к нему не подпускал, сам переодел, накормил и не отходил от его постели. Никаких громких слов, никаких криков в доме не было. Он молчал, а для Марии это было хуже, чем скандал. Она уходила от этого к своим друзьям, Клавдии и Андрею, и совсем стала революционеркой. В те годы в партии были передовые умные люди. Будучи доброй, по натуре, она понимала, в каком положении был народ, знала, как жили крестьяне, и всеми силами старалась помогать партии. Ей поручали писать протоколы собраний, лозунги и другую письменную работу. Так постепенно она отдалялась от мужа и семьи и погружалась в партийную работу. Она стала энергичней, живей, у нее появились свои интересы. Дети были на попечении слуг, отец, приходя домой, играл с ними, Шурик совсем поправился, но семья все больше распадалась.

Тесть – купец I гильдии держал все деньги в банке, банк обанкротился, он умер от разрыва сердца. Для нее это было большим горем. Он ее очень любил, баловал и ничего для нее не жалел. Она лишилась большой материальной поддержки, а также моральной. Мать ее продолжала жить в семье у старшей дочери Чарны, куда няня часто приводила маленькую Олю. Тетя Чарна ее очень любила, а для слепой бабушки она была радостью и утешением.

Лишившись отца и его помощи, Мария не меняет образ жизни. Она помогает бедным, дарит им свои платья, золото, одежду. Окружающие ее любят, с удовольствием слушают и любуются ее красотой. Ее брат получил хорошее образование и стал директором гимназии, а его дочери окончили институт благородных девиц. Три сына тети Чарны закончили образование за границей, а дочь Анна училась в консерватории. Мария была самая способная. Она очень увлекалась произведениями Льва Толстого, знала его лично и жила по его заветам. Адольф не разделял ее взгляды, а порой и возмущался, это отделяло их друг от друга, но любовь еще жила.

Однажды, в канун Пасхи, отец был в отъезде. Стол был празднично накрыт, пахло куличами и радовали глаз разноцветные крашенные яйца. Мария оделась и сказала няне Фросе, что скоро вернется, и мы будем встречать праздник. Няня отвлекала детей, как могла, а мама все не шла. Кухарка на кухне забавлялась с солдатом, дети устали, стали капризничать, а Фрося с трудом уложила их спать. Потушили лампы, в окно смотрела луна на праздничный стол, к которому никто не прикоснулся.

Вернулась Мария очень взволнованной, оказывается ее вызвали Кравченко, у которых случилось несчастье. Неожиданно пришла полиция и начала делать обыск. Искали, но ничего не нашли. В углу стояла их маленькая доченька и наблюдала за происходившим. Когда полицейские собирались уже уйти, Наденька вышла из своего угла и сказала: «Дяденька, а я знаю где бумаги!» и показала пальчиком на самовар. Мать быстро подхватила ее на руки, чтоб унести, но было уже поздно, полицейский снял крышку с самоварной трубы и достал бумаги. Они ушли и увели Андрея. Несчастная мать билась в слезах, вспоминая как они с мужем прятали бумаги, не обращая внимания, что ребенок смотрит и думает, что это игра. Она сразу послала за Марией, которая пришла, почувствовав что-то неладное, и долго не могла оставить подругу в таком горе. (в 1905 г. Андрей Кравченко действительно был арестован и сослан на Соловки).

В дальнейшем они еще больше подружились с Клавдией, которая очень хорошо шила. Мария рекомендовала ее своим богатым друзьям, и у Клавдии стало много заказчиц. Прокормить себя и ребенка она уже могла. Андрея сослали на Соловки. Он писал жене. Она, между строк читая, понимала его поручения и передавала подпольщикам, часто через Марию.

После этой ночи что-то в отношениях супругов изменилось. Генрих слышал об аресте Андрея, ему это не понравилось, и он поставил ультиматум, чтобы Мария перестала заниматься общественной работой. Дети боялись, когда мама уходила. Оля все время поджидала ее, смотря в окно, и всегда издали узнавала мать среди тысячной толпы и радостно кричала: «Мама, мама идет!»

Адольф приходил пораньше, играл с детьми, придумывая разные чудеса. Однажды собралось много ребят по пять-шесть лет. Играли в прятки. Отец поставил Олю на обеденный стол посреди комнаты, открыл дверь в детскую, предварительно набросив на нее что-то белое, и сказал: «Ищите!» Ребята стали искать по углам, под столом, но нигде не нашли. Как же они были удивлены и смеялись, когда Оля сбросила с себя белое и начала прыгать на столе, а они туда и не посмотрели. Второй раз он ее поставил ножками на дверные ручки, а сверху набросил пальто. Произошло то же самое. Время шло. Мария все больше писала, посещала бедных и больных, а Адольф все хмурился и раздражался.