Полная версия:

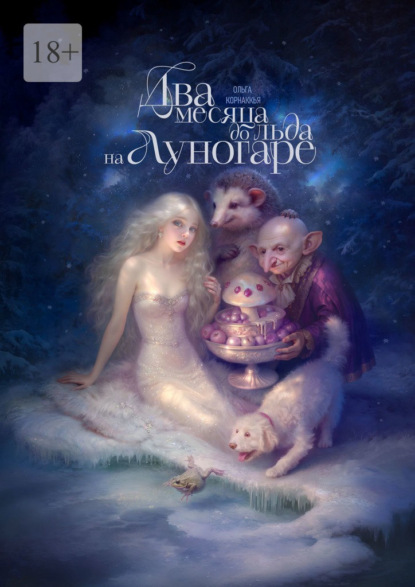

Два месяца до льда на Луногаре

Обездвиженная тугими объятиями пледа, она почти успокоилась, пригрелась и впала в дремоту с открытыми глазами, как с ней обыкновенно случалось после рыданий или горячей ванны. Комнатка, местами салатовая, местами пюсовая, медленно закружилась с плавностью шеллаковой пластинки, и рисунки овечек на стенах смазались в одну бесконечную белую горизонталь. В голове сладкозвучно зашипела игла граммофона, предвосхищая воспоминание о песне, услышанной год назад в лавке на улице Рыбице: «Rubino, – голосил из солнечной трубы иноземный певун, – Rubi… Rubino…» Наверное, это была песня о рубиновом закате, о влюблённом рубиновом сердце или, как минимум, о рубиновом вине. «Рубирубино», – захлебнувшись радостью, пропела Лалика вслед за призраком граммофона.

Всё случилось год назад, как раз в канун осеннего праздника Медолея, когда на главной ярмарке сельские жители хвалятся выдающимися экземплярами урожая, а городские – платёжеспособностью. Граммофонная лавка на улице Рыбице устроилась лучше всех других местных магазинчиков – на небольшом возвышении, подпираемая с обоих боков серыми слепыми стенами жилых домов, и на этом отличии особенно притягательная для посетителей своей ослепительной, золотящейся витриной. Даже можно было подумать, что улица имеет отношение к рыболовству, иначе как назвать ловлю покупателей на столь блестящую приманку. Величественные тела граммофонов, каким-то чудом всплывших из прошлого в полной сохранности, бесцеремонно раскорячились на полках, копируя разморённых полднем экзотических зверей в зоосаду. Насусаленные, кряжистые, в переплетённых узорах нечитаемых фантазий старых мастеров, они забавляли не только налипшую слюнявыми мордочками на стёкла витрины малышню, но и экзальтированных барышень с пакетами свежей выпечки, и заплутавших в недобровольном беспамятстве старичков, вдруг признавших в одном из товаров любимую вещицу своей юности.

Граммофоны поочерёдно зевали незнакомыми мелодиями, распахнувшись к солнцу глотками и всасывая свет, бесследно исчезающий в конце воронки. Никто из местных ранее не слышал музыки такой сумасбродной структуры: со звуками тасманийского сумчатого дьявола вместо ударных, с соло надрывных дудок и перкуссией густо намасленных изнутри бубенцов. А пение… пение превосходило по выразительности всё вышеперечисленное, хотя треск и щелчки изношенных пластинок затрудняли определение пола и возраста исполнителей. Нечто неопределимое, неклассифицируемое – то ли ангел голосит, то ли толстый совиный попугай. Как бы посетитель ни старался настроить зрение на соседствующие в лавке световые контрасты, образы плазменных труб едко впивались в сетчатку, преследуя ослеплённого белой пульсацией до самого выхода, и только спустя четверть часа, уже на Златовратной площади, спазм зрачков начинал понемногу ослабевать.

Изначально улица Рыбица носила солидное и благопристойное название, вымученное в подвалах мэрии по скучной традиции восхвалять древних военачальников с непроизносимыми фамилиями и неоднозначными судьбами. Уже на другой день после монтажа таблички с именем местные жители, не способные его ни выговорить, ни запомнить, начали его коверкать, передразнивать, рифмовать и переиначивать, пока однажды улица не стала навсегда Рыбицей. Это не было случайностью или фонетическим фокусом, а имело практическую и при этом очаровательную причину. В загогулинах местных подворотен обитало внушительное количество вольнопасущихся котиков, в любой час дня и ночи истерически охочих до еды, потому хорошим тоном стало пересекать эту улицу, имея при себе запас кошачьих лакомств. Так, название было не только проще удержать в голове, но, в отличие от имён других улиц, оно ещё и способствовало благому делу: планируя маршрут, горожане всегда учитывали, что по Рыбице стоит ходить только с рыбой в кармане, а то ещё прослывёшь скрыгой. Не пренебрегая этим негласным правилом, Лалика с кульком разномастных моллюсков на любой кошачий вкус, отправлялась в город. А там её подхватывал водоворот простых, но заманчивых чудес: она то вздрагивала от таинственных звуков из-под бронзовых люков в брусчатке, то ахала над новым изданием энциклопедии рептильной фауны, а то просто садилась на краешек памятника королю Пупелю IV и медитативно наблюдала за дуростью голубей. Город угощал её горячими булочками и ледяной шипучкой, и она испытывала особую, лучистую, радость, которую никогда не ощущала дома.

А самым любимым местом её прогулок был Бесследный Бульвар с Ночной Оранжереей и сказочным мозаичным особняком в его затуманенной глубине. Много ходило досужих пересудов о том, чья же эта эксцентричная архитектурная издёвка над историческим центром города, но вскоре возмущение старожилов стихло, уступив место наивной радости созерцания этого пряничного чуда. С детства Лалика приходила сюда за подпиткой воображения и идеями для своих сказочных сочинений, которые потом декламировала в саду перед обречённой внимать публикой: вязаным медвежонком и отрядом патиссонов. Между остроконечными башенками, увенчанными витражными шарами, возвышалась заострённая арка, покрытая тончайшими арабесками и украшенная бронзовыми зубцами, а над величественным входом, на усеянном глазурованными пупырышками фасаде, замысловато переплетались мраморные тела медоедов. Точными сведениями о владельце не располагала даже мэрия, а любые праздные или законные попытки докопаться до истины заканчивались весьма плачевно: чтобы унять любопытствующих и отбить у них охоту к дальнейшим посягательствам, охрана выпускала из бойниц залпы репейными патронами и для пущей острастки время от времени выкрикивала: «Отведайте ежиных пупков!»

Ночная Оранжерея также была местом неизведанным и окутанным небылицами и зажигала фантазию ничуть не меньше. Во всей своей экзотической, помпезной красе она являлась только в тёмное время суток, а днём была наглухо закрыта чёрным полотняным саркофагом без единой лазейки для любопытных глаз. Ходили слухи, что растения в Ночной Оранжерее, подобно вампирам и глубоководным рыбам, не выносят дневного света, потому что тысячу лет назад эта коллекция была выведена под землёй в уникальных микроклиматических условиях, и теперь заботливо содержалась вдали от солнечных лучей.

В один из дней Лалика решила нарушить свой привычный маршрут и, свернув на улицу Рыбицу, засеменила в сторону Граммофонной лавки, на ходу резво откупаясь рыбой от меховых задир. Ещё издалека, на Звездообразном перекрёстке, её привлекла граммофонная музыка. В изломах громогласного звучания этих чужестранных великанов она уловила отдалённое родство со сбивчивым воркованием её ручного треллетина и поспешила удовлетворить своё любопытство. Здесь она оказалась впервые, и, как и все посетители до неё, ослеплённая витринными сокровищами, восторженно и настороженно замерла на входе в душисто накуренную, плотную темноту. Передвигаясь на свет лучащихся во тьме граммофонов, Лалика изучающе ощупывала деревянные стеллажи с полированными скользкими полками и приятно выпуклым декором, непредсказуемо резко обрывающимся в пустоте. Под пальцами звякали незнакомые штучки в крохотных коробочках, опасно перекатывались округлые жестяные баночки, угрожая укатиться и удариться об пол, и бархатисто, почти телесно, шуршали конверты старинных пластинок.

Одну из них она поднесла к глазам, и отражённый от неё свет выхватил обложку: лицо с насмешливой дерзостью мальчишки и одновременно с доверчивостью, присущей беспечному, мимолётному возрасту. Он был в самом зените утонченной юности, едва понимающей разницу полов, по прошествии которого мужчины неизменно огрубевают и дурнеют. Это сверхъестественное совершенство, требующее вседозволенности и восхищённого поклонения, нельзя было разложить на составляющие, так как ничто в его внешности не было особенным само по себе. Сплошная нежность полого воска, головокружительные виражи скул и бровей, демоническая горбинка носа, бешенство гривы и во всём – потаённая улыбка, обращённая кому-то вовне и вымогающая безотчётную ревность.

– Кто это? – спросила она, махнув головой в темноту наобум, надеясь угадать местонахождение продавца. В ответ за прилавком оживлённо закопошились.

– Мой внук, – как-то неуверенно ответил пожилой, но высокий голос с акцентом попугая. «Странно сомневаться в том, кто твой внук, а кто нет, – про себя рассудила Лалика, – хотя, конечно, зависит от возраста». А голос добавил поспешным довеском, будто второпях сочиняя для убедительности:

– Он часто помогает мне в лавке.

Густое облако благовоний разделило собеседников непроглядной завесой, и теперь Лалика совсем ничего не могла разглядеть, лишь неверную искорку – пенсне или зубную коронку. Она посмотрела по сторонам, на секунду простодушно вообразив, что молодой человек с обложки находится где-то рядом, может, раскладывает пластинки по алфавиту, стоя справа от неё, или слева – начищает пыльный раструб. Подозрительно нахмурившись, она взглянула на обложку, оценивая вероятность сказанного, но тут же позабыла о своих подозрениях и снова замерла, заворожённая его необыкновенной внешностью и не способная отвести взгляд от фотографии, пока громыхнувшая входная дверь и оживлённая болтовня покупателей не вернули её в сознание.

«Rubi… Rubino», – доносился бесконечный лиричный рефрен на незнакомом языке вперемежку с робко вступающей губной гармошкой. Из жгучего стеснения не спросив имени внука, она придумала в своих бесплотных мечтаниях, растянувшихся впоследствии на целый год, называть его Рубирубино. Так он и стал её первой любовью, понизив в ранге вязаного прикроватного медведя, который теперь был не в счёт.

Под фальшивым предлогом покупки иголок для граммофона она приходила в лавку почти сотню раз: и в остервенелую грозу, и с оспенной ангиной, и после слабительной похлёбки тётушки Тутии. Чтобы обмануть полумрак и легче ориентироваться в тёмном помещении, она придумала уловку: даже издали не смотреть на сияющую витрину и перед входом несколько минут постоять с зажмуренными глазами.

С искренней жестокостью Лалика повторяла безуспешные попытки, вновь и вновь погружала себя в физическую боль медвяного страха встречи, на подлёте восторженного крика задыхалась, лопалась ледяной веной в пылающем лбу, коченела с силой яда зубодёра, глотала запах крови от собственного сердца, с каждым его ударом отрывалась от тела и взлетала над улицей, над городом, над своей жизнью во всей её никчёмности, бралась за дверную ручку, входила в лавку, где Его не было, – и всё прекращалось.

Как на бешеной скорости выпала из карусели.

Иногда она могла стоять в темноте и слушать шипящие пластинки одну за другой, давая сердцу передышку, ведь лавка становилась единственным безопасным местом на свете, где сейчас не было её сердечного мучителя.

Теперь же, год спустя, ей думалось, что Рубирубино и вовсе никогда не существовал. Что граммофонщик выдумал его как рекламный трюк. А может, он всех посетителей потчевал схожим приворотным враньём.

Глава третья

Остаток дня растушевался и забылся. Думать о сиротской гимназии и Граммофонной лавке она больше не могла, книга расплывалась и пощипывала глаза, аппетита не было – вот все варианты вечерних занятий и исчерпаны. Мута к ней не поднималась – осталась внизу греться у камина и одним глазом караулить пирог с потрохами. Лалика рассеянно уткнулась лбом в холодящее оконное стекло: растения уже укрылись сумерками с дырочками звёзд. Принаряженное пугало без успехов осваивало технику плаванья на ветру. Двухслойное стекло, на двое умножающее любой всполох, даже луне подсадило близнеца. Лалика плавно водила головой туда-сюда, вслед за метрономами яблонь, и стекло стало расширять и сужать сад по прихоти своих бесчисленных неровностей и внутренних пузырьков. Печной дым заволакивал горизонт жидким неумелым плетением и, рассеиваясь, опадал в лесную непроглядность нитевидными осадками.

Ощущение чего-то непривычного проскочило во лбу, как горячее прикосновение. Она испуганно напряглась и стала разглядывать сад во всех его чернильных подробностях, толком не зная, что ищет. В сооружённый из ладоней бинокль была видна белёсая минеральная тропинка, вихляющая между тёмных скоплений растительности, огненный островок света от защитного фонаря на крыльце и пруд-фонтанчик с серебрящимися рыбками. Ночь каждый раз переписывала эту знакомую картину, внося посильные прикрасы, но сегодня чувствовалась какая-то чужеродная новизна.

И вот же! Верёвка с сигнальными колокольчиками, ровным рядом дремлющими на посту, в одном месте вздымалась сверкающей аркой, зависая в небе, как магический портал. Не поверив глазам, Лалика проморгалась и туже сцепила у лица пальцы, будто бы это могло помочь её зоркости. Брешь в защите была незначительной – между оградой и колокольчиками образовался проход шириной и высотой не больше талии упитанного бобра. «Если кто-то и проник в сад, то вряд ли Вепрева Пужилица», – с облегчением сообразила Лалика. В её понимании, вепрь – зверь массивный и бесцеремонный и на такие элегантные уловки он бы не пошёл. Но всё же в палисадник проник некто-то мелкий и злонамеренный, и с этим надо было срочно разобраться с помощью колючего барбарисового веника.

Стремительно вниз по лестнице! В чулан за оружием, «ой, не та дверь» и героически смело во двор – босиком по подмёрзшей земле, нахрапом: «Бу!» Аж филин поперхнулся.

Сад безмолвствовал, обдавая её волнами умиротворения и сонной неги. Никто и не покушался на тётушкины патиссоны и сортовой редис. Просто ветер толкнул ветку на гроздь колокольчиков, и зацепившись ненароком, она повисла на яблоне с невинностью новогоднего убранства. Ветреное недоразумение, а не происки огородных расхитителей.

И в ту же секунду всплеск воды, хруст кустов и сипловатое, придушенное маскировкой «ихихих». Лалика поклясться могла, что явственно видела чей-то сгорбленный над чашей фонтанчика силуэт. Наверное, злодей пил воду. «Как странно». А потом с игривой ретивостью провалился в топиарный лабиринт. Ещё несколько секунд поверх кустов было заметно удаляющееся движение, и вот снова упоительная тишина.

В фонтанчике ещё долго перекатывалась побеспокоенная груша луны, и когда возмущение воды унялось, на зеркальной поверхности сложился пазл взволнованного лица Лалики – бледного, едва видного за хаотичной, неистовой игрой радужных бликов около ушей. На дне лежали серьги: филигранные серебряные лепестки с дрожащими на пружинках опалами, а по центру алмазы, огранённые с таким мастерством, что рассыпались на летучие диски света. Без малейшего страха оказаться обманутой зрением она нырнула обеими руками за драгоценной добычей. Затем плавно, смакуя радость, разжала ладони и залюбовалась: фейские серьги! Холодные, увесистые, они казались реальнее её собственных рук. Сразу примерила, заглянула в пруд и потрясла головой, как обыкновенно делают юные козочки, отгоняя мух.

Семейство иногда засиживалось до глубокой ночи с её медитативными радостями, неизменно включающими вышивку, вишнёвый крахмель и чтение вслух. Последнее было привилегией Руззи как книжного гурмана и превосходного чтеца, однако его предпочтения всегда топтались между произведениями, высмеивающими привычки женской природы, в особенности, колдовство и суеверия, поэтому роль составителей программы тётушки брали на себя, останавливая выбор на книгах оккультно-мистических, в которые Руззи неизменно ввинчивал колкие ремарки.

Оседлав банкетку, он попеременно подносил к лицу то книгу, то фужер, и эта монотонная ритмичность напоминала старинные качели-балансир. Крахмель неизменно поджигал в нём фитилёк мужеского хорохорства, но супруга, контролируя доступ к бочонку в погребе, не дозволяла разгореться этому пламени до охотничьих баек или, не приведи Сурозлея, до альковных утех. Но и без этого он был вполне счастливым человеком: не настолько, чтобы делиться счастьем с другими, но достаточно для себя одного, что тоже немало.

Кура и Тутия восседали посреди гостиной в расхлябанных вельветовых креслах, вдавленными оттисками имитирующих формы их громоздких тел. Скрытно соревнуясь в вычурности рукоделия и умело атакуя пяльцы иглами, тётушки вышивали ажурных бабочек, и те поначалу подрагивали на ткани шёлковыми отблесками нитей, а затем, истыканные иглами, безжизненно скрючивались, навсегда став пленницами лакированных рамок.

Сёстры были на том жизненном этапе, когда «страшный» возраст уже не грозил разрушительным приближением, а благополучно отдалялся. В юности уловить их родство было почти невозможно, но с возрастом они огрузнели одинаково, по-семейному: раздались в груди, раздобрели шеями и спинами, что прибавило им сходства, не затмив, впрочем, ярких различий. Кура, рыжая, растрёпанная, точно ведьма перед казнью, обладала столь настырным нравом, что любой уступал её натиску и склонялся в молчаливой покорности, не особо отдавая себе отчёт, почему. Тутия, напротив, была тихоней с застывшей студенистой мякотью алое в глазах, с сизой причёской-валенком, вся тщательно подобранная до прилизанности, до скрупулёзной точности, которую она насаждала вокруг, как религию. Для неё чистота, порядок и прилежность были не просто привычками, а незыблемыми основами, в которых заключалась сама суть её жизни. Всё, что выходило за пределы строгой симметрии, отклонялось от рецепта или перерастало края грядки, вызывало в ней болезненное возмущение, и это давало домашним немало поводов для подтрунивания.

«А… вуф», – сообщила домочадцам пробудившаяся Мута, имея в виду зашуршавшую в прихожей Лалику. Переложив бурные эмоции на перебивчатый язык потрясённого свидетеля, она подняла в гостиной не свойственный этому времени суток шум, так, что даже огонь в камине взволнованно заметался и прильнул щупальцами к кованой решётке. Когда история была изложена, а затем, по требованию тётушек, изложена повторно и помедленнее, Лалика въелась глазами в домочадцев, не желая упустить ни краешек тени их подспудных соображений по поводу случившегося.

– У тебя плавающее помутнение в хрусталике, – кряхтя и зевая заключил Руззи. – Оптическая аномалия в структуре глаза, вот ты и видишь несуществующих визитёров и прочую несусветицу. – С подобным пренебрежением к своим рассказам Лалика сталкивалась ежедневно, и зачастую собеседники были правы насчёт непомерного преувеличения значимости её историй, но сейчас это было несправедливо до жгучего пощипывания в носу. Родня никогда не баловала её сказками на ночь, (а для любого ребёнка это наиважнейший ингредиент счастья), потому она овладела этим искусством самостоятельно, да ещё и с немалой виртуозностью, подобно тому как младенцы сами себя укачивают в сиротских колыбелях.

– А вот и нет! – возмутилась Лалика насуплено, пускаясь в разрастающиеся подробности событий.

– А я знаю, кто это был, – вкрадчиво завела Кура, потом интригующе притихла под ошарашенными взглядами слушателей и внезапно загоготала отгадкой, – тайный любовник нашей Тутии!

Тётушка Тутия до сих пор не оставляла худенькой надежды выйти замуж за элитного кавалериста, адъютанта короля или хотя бы закрутить роман с одноногим почтальоном, проявлявшим к ней опрометчивую вежливость, поэтому предположение сестры показалось ей столь же оскорбительным, сколь и льстивым. Разрумянившись и далеко отлетев в сладострастных мечтаниях о тёмном силуэте любовника-карлика, она наконец взяла себя в руки и вернулась к общей беседе:

– Кура, ты бы уменьшила дозировку отравы от розоцветной плодожорки – у ребёнка уже галлюцинации.

– Она же не ела весь день, – возмутилась Кура, оправдываясь за отраву в саду, – вот у неё голова и полуобморочная.

Изначально Лалика хотела поведать тётушкам и о бесценной находке, которую спрятала в нагрудный кармашек, любовно завернув в носовой платок. Она даже интригующе воскликнула: «Глядите!», но внутренний голос предостерёг её от такого безрассудства, ведь в сиротском приюте ей наверняка понадобится обменять эти украшения на заступничество дебелой одногруппницы или даже (святы еноты!) на краюшку ржаного хлеба.

В итоге семейный совет был распущен без каких-либо разумных выводов, Лалика решительно зареклась что-либо доверять этим жестокосердным злыдням, а Руззи на пару с хвостатой помощницей отправился в сад – на всякий случай проверить сигнальную систему.

Глава четвёртая

Хромая винтовая лестница уже в который раз попыталась засосать ногу Лалики в своё беспроглядное подполье, но та, с детства привычная к шуткам дома, передвигалась по нему с лёгкостью игры в классики. В художественную студию дядюшки Руззи её привела блестящая идея, как избежать отъезда в гимназию, настигшая её во время утреннего ледяного душа.

– Ты можешь сам меня всему научить! – возопила Лалика, настолько довольная этим решением, что не сразу осознала последствия своего бесцеремонного вторжения. Опрокинутая банка с водой звонко покатилась по мансарде, орошая паркет бурыми пятнами, а перепуганный Руззи, не сдержав нервную икоту, провёл через весь холст такую нелепую жирную полосу, какую не смог бы оправдать даже самый красноречивый торговец искусством. Уронив кисть, а следом обессиленные от досады руки, дядюшка завздыхал, загудел унынием и наконец горестно поглядел на возмутительницу покоя. Она стояла перед ним, пылая щеками и пугая почти хищнической улыбкой.

– А я в благодарность могу придумать для твоих картин самые поразительные, самые волшебные сюжеты! – взахлёб щебетала она. – Например, про стеклянные террасные сады, которые мне сегодня снились, – добавила она убедительно, украдкой взглянув на тоскливый натюрморт с оловянным кувшином под рогожкой. Так как ответа не последовало, она повысила ставки. – Или хочешь, дам тебе мою шкатулку с золотой слепушонкой, чтобы ты написал её с натуры?

В студии резко пахло искусством. Дядюшка долго и вдумчиво оценивал ущерб.

– Почему ты до сих пор называешь её шкатулкой с золотой слепушонкой, ведь слепушонка давно потерялась? – заворчал Руззи, пытаясь спасти испорченную картину трением грязной тряпки.

– Потому что я до сих пор прекрасно её себе представляю, когда открываю треллетин, будто она всё ещё там.

– Ну а я, вот, не умею прекрасно представлять, – огрызнулся он. – Мне нужно, чтобы предмет был перед глазами, потому что я пишу правду жизни, а не бестелесные выдумки, – нравоучительно продолжил он постановочным баритоном. – Не пойму, отчего ты любишь всё ненастоящее. Вечно всё у тебя воображаемое. То кто-то в палисаднике почудился, то приснились террасы какие-то. Но истинное-то искусство – это правда, это зеркало.

Лалика взяла паузу на раздумья, кружа по студии и подбирая ключ к этому упрямому старику. Из окон ныло утро. Под ногами всё время что-то похрустывало, но по-разному: то острым песком, то нежным хитином мух, то трескучими осколками, то хрупкими крошками мела. «До того, как он написал картину, в студии был один кувшин, а теперь, спустя месяц стараний, два кувшина», – размышляла она, недоуменно пожимая плечами и искренне не понимая, что же им движет в этом бестолковом ритуале клонирования. Она изучающе нагнулась к оловянному реквизиту, поглядела на своё личико, отражённое в нём блином, пощупала драпировку и задорно чихнула пылью.

«Говорить с ним – как тянуть из норы упирающегося барсука», – проскакало у неё в голове кадрами диафильма, заставив улыбнуться и с новыми силами продолжить:

– Ну а если в твоё зеркало-искусство взглянет такая, как я? Воображающая золотую слепушонку и стеклянные террасные сады? Что отразит это зеркало? – она была очень довольна тем, как подстроила ему ловушку.

С нижнего этажа, из-под непреодолимой лестницы, завывала Мута: ей тоже хотелось что-нибудь опрокинуть в Руззиной студии. Дядюшка очнулся от своих горестных мук, плесенью разъедающих любого мыслящего творца, оглядел щуплую фигуру девочки в байковом бутоне помятого платья, скривился и ещё пуще завздыхал. Его вялая неприязнь, граничившая с душевной тупостью, больно царапнула Лалику. До этого презрительного взгляда она ни разу не подвергала сомнению свою красоту, а завистливые выпады Куры великодушно относила к издержкам старости.

– Может, я и не так хороша, чтобы с меня писать портреты, – всерьёз обиделась она, – но я и не бестелесная выдумка, а вполне себе правда жизни.

На этом её энтузиазм иссяк, и «Чуров Затон» стал настолько очевидным и неизбежным концом её счастливых дней, будто находился прямо за дверью этой комнаты.

В канун Медолея тётушки традиционно сооружали для всех членов семьи наряды для посещения праздничных мероприятий, в особенности, Главной Городской Ярмарки. Город на несколько недель превращался в бродящий цирк, так как ходить в Медолей без костюма считалось не только дурным тоном, но и проявлением неуважения ко всем овощным богам и хмельным богиням. За основу наряда брались подзабытые в недрах комода балахоны, которые непредсказуемо перекрашивались в бочке с опавшими листьями и забродившими яблоками, а затем перешивались в самых неожиданных вариациях.

В этом году тётушки украсили манжеты и воротники металлизированной бумагой, узорно изрезанной шустрыми ножничками, а позади костюмов прикрепили проволочные крылья с серебрёным тюлем. Эти приготовления удивили Лалику, погружённую в траур по своей жизни и отчего-то решившей, что он распространяется на всех членов семьи или даже на всю округу. Но застав тётушек за шитьём и тут же заразившись их радостным предвкушением, она решила с размахом отпраздновать этот Медолей авансом за все будущие, которых ей не видать.