Полная версия:

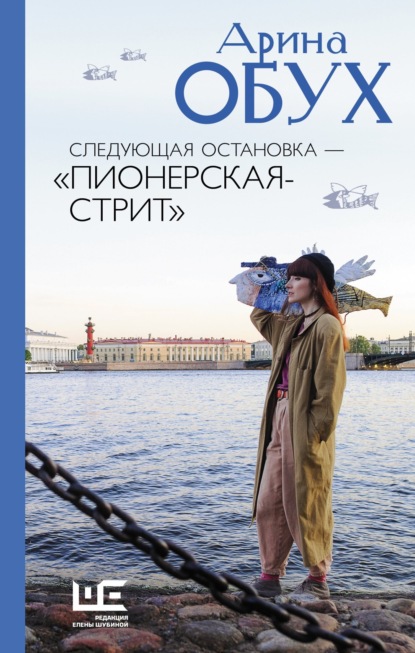

Следующая остановка – «Пионерская-стрит»

– Васильевский на другом берегу, – поправил Питер.

– Всего один мост перейти, – улыбнулась Москва. – А у тебя какое стихотворение любимое?

– Первое, которое я у него прочитал. «Нет, мы не стали глуше или старше, мы говорим слова свои, как прежде, и наши пиджаки темны всё так же, и нас не любят женщины всё те же…». Я сразу полюбил Бродского и его пиджак.

Спящие рыбаки зашевелились; сон их был хрупок.

– Пора? – спросил один рыбак.

Вопрос был универсален, так что задумались все присутствующие.

– Пора, – ответил за всех второй рыбак.

Оба приняли вертикальное положение, сделали первые шаги, как бы пробуя на прочность земную твердь. Земля держала, но сомнения оставались.

– А какая рыба тут ловится? – спросила Москва.

– Разная ловится. Форель, треска, щука… Осётр, сом попадается, севрюга…

Мужики стали перечислять всё, что успели поймать во сне. Потом надели рюкзаки, собрали снасти и пошли, с трудом пробираясь сквозь плотный июльский воздух.

Было душно. Синоптики второй день обещали грозу, но небо никак не решалось на сильные чувства, копило влагу. А город жил в предчувствии этого рыдания.

– Мне кажется, если мы сейчас уйдём, то Бродский исчезнет. Может, не уходить? – спросила Москва.

– Пора, сейчас ливень хлынет, промокнем.

Они продолжили свой путь вдоль Смоленки.

– Что ты оглядываешься?

Ей казалось, что взглядом она сможет закрепить поэта в пространстве, продлить его присутствие.

– Дай ему спокойно мост перейти, – улыбнулся Питер.

Питер живёт по правилам сна.

И Москва поняла, что, пока она смотрит вперёд, – Бродский переходит Ново-Андреевский мост. Улица Беринга встречает его – и ведёт к линиям Васильевского.

«На Васильевский остров я приду…»

Москва

Питер тоже приезжает в Москву. Но по будням. И устремляется сразу в центр.

Стоит, переминаясь с ноги на ногу, неловко подбираясь под зонтик к Москве, потому что свой, сломанный, забыл дома. Москва распахивает глаза, окаймлённые в дорогую итальянскую оправу, разглядывает своего визави в промокших ботинках из Гостиного двора и принимает решение отогреть и накормить гостя. Питер хлюпает носом, как бы поощряя её намерение.

Питер растапливают чаем, и он обмякает: Москва, родная…

Москва рассказывает об амбициозных проектах, фестивалях, премиях… Питер внемлет, а потом расплачивается – за себя и за Москву. Ведёт себя с самодостаточностью недавно заштопанного кармана. Играет в нём какая-то антикварная столичность.

Москва водит Питер по галереям и офисам. А Питер смотрит на девушек. Их много. Они красивые.

– Это город одиноких девушек; ты им не нужен, им нужна Москва, – поясняет Москва.

– А мужчины?

– Их не существует.

Это правда. Ни в музеях, ни на улице, ни в присутственных местах нет ни одного мужчины. Конечно, есть официанты, таксисты, полиция, но нет просто мужчины, который просто шёл бы по улице, вне профессии. Как это обычно бывает в Питере: идёт человек лет сорока, пасмурный, зовут Сергей. Проходит мимо водосточной трубы с объявлением: «Пропал человек! Сорок лет, пасмурный, зовут Сергей»… То есть, с одной стороны, Сергея ищет водосточная труба, а с другой, никто не ищет. Показалось. Это кот у кого-то пропал: Серый, дымчатый, тёзка.

Короче: никто в Москве не фланирует. Нет внутри людей чувства прогулки. Даже туристы – в напряге, потому что «надо всё посмотреть».

А Питер – город «спящего режима». Его будит Москва, зовёт на поиски гранта. Питер являет собой свободного (и от денег в том числе) художника.

– А хочешь, фотографии покажу? – спрашивает Питер. – Я тут недавно на литературный вечер ходил в Дом Ахматовой, вот, смотри… Узнаёшь?

– Узнаю.

На фотографии критик Н. протянул руку к писателю С.

– Скажи, похоже на картину Ге «Что есть истина?». Н. спрашивает: «Что есть истина?», а С. отвечает: «Денег нет».

Питер смеётся над собственной шуткой. Самодостаточный. Москва улыбается, глядя, как Питер достаёт платок и утирает выступившие от смеха слёзы.

Москва раскладывает бумаги:

– Подпиши. И тут подпиши. И тут, – Москва листает страницы договора. – И вот здесь. Последнюю, да. Отлично. А это твой экземпляр, держи.

Питер поставил подписи – и уже куда-то летит. На симпозиум, фестиваль, форум – какая разница.

Остановится там в отеле. Номер будет с балконом – вид на другую жизнь. Выйдет из отеля на одинокую улочку, вымощенную булыжником. Мосты, каналы, одинокие столики маленьких ресторанов… Моросит дождь. «Как в Питере, – обрадуется он. – И людей вообще нет. Хорошо».

Питеру, чтобы куда-то лететь, достаточно поставить подпись – и остаться в квадратике своего воображения.

– Проснись! – окликает его Москва.

Он просыпается, и что-то говорит Питеру, что Москва ведёт его на вокзал. Это подсказывает не только Москва, но и потерянный кошелёк. В котором-то и было, что называется, – и вор не рад, и потерявший не в убытке.

– Хорошо, что ты вырвался, – говорит Москва. – Я тоже скоро к тебе приеду; ты же знаешь, как я люблю Петербург.

А саму себя она не любит. Такая она сложная.

Питер садится в «Сапсан», смотрит в окошко. Москва делает последний взмах рукой, а по губам можно прочесть: «Напиши, как приедешь».

Питер растворяется сам в себе, поспешая в свою тихую пристань близ Смоленского кладбища.

И спустя несколько дней – видит пропущенные звонки от Москвы. Перезванивает, конечно.

– Почему на звонки не отвечал?! Я уж подумала, что тебя нет.

– Я есть, – твёрдо отвечает Питер.

И – улыбается. Ему даже показалось, что он всё это время скучал по Москве. Поэтому он так и говорит:

– Я по тебе скучал. Скоро приедешь?

– Нет, я в Чаронду собираюсь.

– Куда?

– Ты вообще в курсе, что, кроме нас, есть другие города и веси?

– Слышал об этом.

– И там красиво.

– Тогда, может быть, вместе поедем?

Чаронда

Легко любить Петербург.

Легко любить Москву.

А ненавидеть их – это вообще особый шик. Ради этого некоторые специально туда переезжают.

Но некому полюбить город, где умер последний житель. Место освободилось.

* * *Вообще-то городом Чаронда была во время оно.

Дороги туда нет: с одной стороны – болото, с другой – озеро. Можно сказать, остров. Зима скрепляет отношения Чаронды с Большой землёй, а летом одиночество обостряется.

Ненаселённый пункт. Необитаемый остров. Хотя для жизни вроде бы всё есть: дома, лодки, погост, храм. Чёрные купола – цвет аскезы.

Теперь сюда наведываются только рыбаки и паломники. И каждый раз, встречая гостей, остров думает, что люди пришли навсегда: они гладят стены храма, наводят порядок в доме, ночуют. Читают имена на могильных плитах: Василий, Нина, Иван, Анна…

А когда-то давно Василий, Нина, Иван, Анна и весь остальной люд решили провести на остров электричество. Ну, надоело солярку в керосиновую лампу заливать. Сделали электростанцию. Генератор в церкви поставили: ну, пока Бога нет, времена атеистические…

В общем, сожгли – и храм, и дома полыхнули некоторые.

На собрании погорельцы постановили, что Бог всё-таки есть. Строг. К теме электричества больше не возвращались.

Теперь фрески в храме омывает дождь. Паломники шепчут молитвы, женщины часто плачут. Жалеют. Любят, значит. И если не всем сердцем, то всей болью. А боли в женщине всегда много, с избытком.

Но и женщины, и мужчины покидают остров. Он остаётся один.

…Каждый раз, прощаясь, Чаронда чувствовала, что от неё уезжают не только гости, но и Бог: «Вы куда? Вы же меня полюбили. Вы Бога забрали, а меня оставили».

Ей казалось, что Бог сидит в моторной лодке, вздыхает, мол, извини, но я там, где люди, они одни не справятся, а ты не бойся: с того берега скоро приплывут другие люди. И я опять буду рядом.

В первые минуты богооставленности остров сам не свой. Потом смиряется. Решает, что Бога нет, – но там, за озером, в посёлке городского типа, Он точно есть. В магазине, где Любовь Аркадьевна работает. Все говорят: баба с придурью. Но так из неё, видимо, боль выходит – крикнет и легче становится.

В Бога Любовь Аркадьевна не верит – и не понимает, чего Он каждый день к ней является. А Бог её одну оставить боится. Она и пожар устроить может, и в речку броситься. А у неё ребёнок дома: сорок два года, абьюзер.

Вот так город-остров представляет своих далёких соседей. А всё, конечно, из разговоров и слухов, людьми оставленных.

Город любит вспоминать. Например, как в незапамятном году телевизионщики приезжали, интервью у местных жителей брали. А те сетовали на то, что нет электричества… История про церковь и генератор тоже была рассказана.

Один пожаловался, что сын его в Петербург уехал, там вроде как работа есть, но лучше бы он тут оставался. Петербург – это как-то совсем далеко. Может быть, его даже не существует, города этого.

Потом телевизионщики уехали, но столько разговоров после себя оставили, что кажется – и не уезжали.

А в новые времена прибыли другие телевизионные служащие: делали кино про последнего жителя. Жили тогда на острове только дед Алексей и собака Надя. Вместе на рыбалку ходили. Родственники приезжали, уговаривали деда Алёшу домой вернуться, манили цивилизацией. Но остров не отпускал.

Потом Алёша болеть начал, родственники снова приехали, посадили в лодку, увезли в больницу. Позже вернулись, гроб привезли.

А может, нет. Наверное, его рядом с цивилизацией похоронили. Чтобы навещать почаще, чтоб рядом был. Но, пребывая в бессмертии, каждый имеет право вернуться туда, куда хочет. И, став прозрачным духом, небесной пылью и северным ветром, новопреставленный дед Алёша вернулся обратно, на остров.

Только теперь ни снег, ни трава не запоминают его шаги.

* * *Питер прибыл в Чаронду в качестве рыбака, Москва – паломницей. Она надела шёлковый платок и пошла в сторону храма. Питер – следом.

– А ты православный?

– Я многоконфессиональный, – ответил Питер.

Колонны храма держались за крышу, земли не касались, парили в воздухе. На карнизе росли юные деревья – они как дети, выбежавшие на крышу посмотреть: кто пришёл?

За время своей жизни церковь утратила крест, колокольню, похоронила всех своих прихожан. Белые стены постарели и пошли кирпичной рябью.

Церковь была заперта, но Питер нашёл в стене сквозную рану. Всё пространство внутри окропили три цвета: белый, небесный и охра. Единственные прихожане тут – дождь и снег, которые вольно заходят через окна и крышу. Сквозь время на стенах проступали лики святых.

– Смотри, молитва… слова едва видны, – Питер подошёл ближе к стене. – «Господи спаси… спаси царя и… и услыши», не пойму. «Услыши…»…

– «Ны». Услыши нас. «Господи спаси царя и услыши ны»…

Молитвенные слова высились над изображением святого.

– Царь? Сапоги, мантия…

– Князь, – ответил Питер.

– Точно. Причём твой, да? Александр Невский?

– Мой князь, – кивнул Питер.

И вот уже в мыслях мелькнули Старо-Невский проспект, площадь, мостик через речку Монастырку, Александро-Невская лавра… «Вареничная».

Храм оказался высоким. Неизвестный мастер вывел кистью и Всемирный потоп, и Адама, и Еву, и блудного сына…

– Ты чего? Плачешь, что ли?..

– Умирает всё… Тихо умирает, не слышит никто.

– Ну чего ты, я тоже несколько раз умирал. Но потом жизнь как-то заново начиналась. Много храмов, конечно, утратил, на месте некоторых метро поставили. Может, тут тоже метро будет?

– Не смешно.

– Мы с тобой сюда прибыли в одинокую минуту. В мире должно быть одиночество, одичание… Пойдём, вон Чаронда нам солнце показывает.

Чаронде по сердцу были слова Питера и слёзы Москвы.

Двое вышли из храма. Совершили земной поклон и вошли в сельский пейзаж.

– Кто-то тропинку прокосил. Прям для нас.

– Кто?

– Ну, местный житель какой-нибудь.

– Тут нет никого, последний умер в 2015-м.

– А я прочёл, что после него правнук чей-то приехал. Жить, за могилами ухаживать.

– Тут никого нет, только туристы.

– Нет, я знаю, что вернулся сюда человек нелюдимый. Сергей, кажется, зовут.

– Нет, это был Алексей и умер он в 2015-м.

– Я тебе говорю – это новый! Родственник евонный, наверное.

– Евонный? Ты на каком наречии сейчас говоришь?

– На русском народном. Выключи снобизм.

– Евонный. Ты хочешь сказать, что в каком-то из этих домиков живёт Сергей?..

– Слушай, может, это тот Сергей, которого водосточная труба ищет?

Тропинка пролегала сквозь дикое зелёное бурьян-поле, в котором росли дома; некоторые уже сровнялись с землёй, скоро заезжие рыбаки растащат их на костры. Но были и другие – упрямые, они стояли нараспашку, ждали гостей: заходите, у меня есть стол, правда, без одной ножки, стул, шкаф, чашки, прялка моей хозяйки, вы, кстати, не знаете, она скоро вернётся?.. Другие дома – всё понимали, и хозяев не ждали (ни новых, ни старых): на дверях – замки, окна заколочены.

Внутри домов – заброшенная советская жизнь: газета «Красный Север», ботинки фабрики «Скороход», детские и взрослые, в одном доме на стене висела чёрно-белая фотография семьи… Жили.

Озеро, которое весь день было синим, ушло в перламутр. То ли потому что небо его покрасило, то ли просто такое было у озера настроение.

– Ну а Сергей твой где? – спросила Москва.

– На рыбалке, наверное. Видишь, лодки у берега? Взял одну и уплыл.

– Лодки мхом поросли, с ними только в последний путь.

– Нормальные лодки, это не мох, а водоросли.

– А ты когда рыбачил, видел кого-нибудь?

– Нет. Думаю, Сергей с туристами хороводов не водит. Особняком держится.

– Нет никакого Сергея. Никого тут нет.

– Да вон следы жизни, видишь? – Питер показал на деревянный стол с неубранной посудой. – Гости оставили, а дождь вымыл.

– А если не дождь?

– Значит, Сергей.

– А если не Сергей?

– Значит, призраки. Это местное население.

Двое сели в лодку. Оглянулись окрест, помолчали и отбыли в перламутр.

– Я свою удочку забыл.

– Сергею оставил, – улыбнулась Москва.

Медленно опускались сумерки, Чаронда смотрела вслед уплывающим – и вдруг зажгла на прощанье одно окошко.

– Смотри! А ты говорила, не живёт никто!..

Ветер и волны, в едином служении, затянули ежевечернюю песнь: «Услыши ны… услыши ны…».

Спиной к прозаику Гоголю

Поэты стояли на Малой Конюшенной спиной к прозаику Гоголю и читали свои стихи.

Слушал их один Гоголь. Стоял под дождём и внимал. Нравилось, не нравилось – вопрос.

Поэтический фестиваль. Поэтов очень много. Но не столько у Гоголя, сколько в кафе рядом: прочитав стихи, поэты бегут туда, пережидать дождь. А дождь не переждать.

– Мы умрём, а она о нас напишет! – сообщает поэт, указывая на меня.

Новость о смерти никого не воодушевляет. Тут все бессмертные.

– Вы красивая, – говорит одна из поэтесс.

– Спасибо.

– Что – «спасибо»? Я вам сочувствую.

Я смотрю на поэтессу: красивая. Значит, знает, о чём говорит.

Наконец, рядом с памятником остался стоять лишь один поэт. Он беседует с Гоголем. Поэт распивает коньяк – и доходит до той кондиции, когда оживает бронза.

– Нас много, а вы один, Николай Васильевич…

Сквозь серое волокно дождя я вижу рыже-фиолетовую птицу Асю. Она подходит к поэту.

– Ася, ты чудо! – сообщает поэт.

У Аси стрекоза на безымянном пальце и осколок метеорита на указательном. Её шею обнимает длинными руками плюшевая кукла-кулон. У Аси рыжее каре, фиолетовое платье из льна и абрикосового цвета сумочка из кожи, тонкий узор, авторская работа. Длинный ремешок сумки делит Асю пополам. И обе половины – прекрасны.

– Ася, ты чудо, – повторяю я вслед за поэтом.

– Мне через два месяца пятьдесят, – отвечает Ася.

Нет-нет, пятьдесят ей исполнится лет через триста. Вероятно, возраст ищет её где-то в Тарту, Суздале, Алма-Ате, Каире, но Ася так часто меняет свои координаты, что возраст вряд ли её отследит.

Асю надо запоминать, фотографировать каждый день. Потому что она никогда не повторяет свои наряды, единичный выход.

Ася занимается антиквариатом. Скупает его по всему свету и продаёт. Ася – поэт, филолог, птица и антиквар.

Но я вижу так: на самом деле она просто приходит домой, открывает большую книгу сказок всех народов мира и проваливается в одну из иллюстраций. Там все эльфы, феи, драконы, кузнечики, лисы и шелкопряды отдают ей свои наряды и украшения. И Ася возвращается обратно в мир.

Отведав с поэтом по пятьдесят, Ася зовёт меня в кафе, названное именем рыжего постимпрессиониста.

Мы раздвигаем дождь, как кулисы, и садимся за уютный столик у окна. За окном – старинный дом, в котором когда-то обитали придворные музыканты, а в ленинградское время жили писатели.

По этой улице ходили и Зощенко, и Шварц, и Форш… И теперь тоже ходят: призрачны и прозрачны.

– Ася, расскажи о себе.

И Ася рассказывает.

…На дворе середина шестидесятых. Физики и лирики. Мама Аси – лирик. Папа – астрофизик: в двадцать два года открыл комету, молодой перспективный учёный. У лирика и астрофизика появилась астра-Ася.

Когда ей исполнилось десять, родители развелись. Мама вышла замуж за московского режиссёра и уехала вместе с ним и Асей в Москву.

…В девяностые Асе понадобилось фиктивно выйти замуж. За бандита. Так сложилось, мать не возражала.

– А я вся в Серебряном веке была, понимаешь, мне вообще не до того было, у меня – диплом по Георгию Иванову…

Ася осталась верна Георгию Иванову.

А в 91-м Ася стояла у Белого дома. Ася была за мир. И в дула танков вставляла гвоздики. Потом в газетах появилась фотография Аси и подпись под ней: «Девушка, целующая солдата Таманской дивизии, перешедшего на сторону защитников Белого дома».

Она днём и ночью раздавала гвоздики, мокла под дождём, ждала мира, – и вдруг к ней подошёл человек, снял с себя куртку и надел на неё.

– Я тогда не очень красивая была – мокрая курица; не понимаю, почему он ко мне подошёл… Уже потом спросила его – а он говорит: «У тебя был самый несчастный вид, захотелось тебя обнять».

– А дальше?

– Обнимал три года. А потом я в другого влюбилась, замуж вышла… И он женился.

Много всего было. Свобода была. Одни защищали Белый дом в 91-м – а другие в 93-м. Меня лично не было ни там, ни там. Я появилась только в 95-м.

А Ася в 95-м уже разводилась с новым мужем в Лондоне. Муж предложил Асе составить завещание – мол, «всякое может случиться, мы не вечные». Асе было двадцать восемь, и впереди у неё была именно что вечность. Ася решила, что муж торопится, и тут же развелась.

– И что потом?

– Он умер.

И вправду торопился, значит.

Папа любимый тоже умер. Астрофизик ушёл на небо – звёзды позвали. Маленькая астра-Ася осталась на Земле. Копия папы, кстати.

– А мама?

– А мама… знаешь, она всю жизнь говорила мне, что я худая. «Ты такая худая». «Ты опять похудела». Только когда я забеременела, она не знала, как меня задеть, и поэтому сказала: «У тебя кошка худая».

Говорят, что мать отняла у Аси дочь. То есть дочка теперь живёт с бабушкой в Израиле; встречи с Асей запрещены. Ася пытается вернуть дочку, долго и мучительно тянется эта история…

Материнство осталось в сердце и на фотографиях – нежное, далёкое, недостижимое. Есть сказочное фото: Ася вместе с дочкой на закате солнца, их тени смотрят друг на друга…

Теперь не смотрят.

Но, с другой стороны, Асе идёт её жизнь. Вокруг Аси – голоса, сплетни, жадные языки пламени неугасающих костров:

– Нет, ты представь: Ася прилетела на фестиваль в Коктебель с коляской! Купалась в море, парила над Кара-Дагом, вечно оставляла где-нибудь коляску, и весь фестиваль нянчил её птенца.

– Кстати, отец её ребёнка – тоже поэт.

– Нет, он учёный.

– Не знаю, кто он, но у него есть жена.

– Но он, кажется, хотел уйти из семьи…

– Наоборот, он только вернулся.

– Этот поэт уходит из семьи лет десять. Вечный двигатель.

* * *…Мы все привыкаем к собственной жизни. Да что там к жизни, вот мой знакомый недавно купил себе новую куртку – замшевую, фирменную. И понёс свою старую куртку, которую носил шесть лет, на помойку. По дороге достал её из пакета и обнял. Старая куртка тоже обняла хозяина. Так они и стояли у помойки, не в силах расстаться. Старая куртка была уютной, она всё знала про своего хозяина, она его принимала, и даже простила ему сломанную молнию… Новая куртка была хороша, по фигуре, но в ней не было этого уюта.

…В общем, мой знакомый до сих пор носит любимую старую куртку.

Мы все привыкаем к жизни – а жизнь привыкает лишь к некоторым. Вот к Николаю Васильевичу она привыкла. Он теперь вечно стоит тут, на Малой Конюшенной, а сверху идёт вечный дождь.

На вечную жизнь обречён и рыжий постимпрессионист, именем которого названо кафе на Малой Конюшенной, где мы сидим с Асей. Я думаю, что сейчас этот нидерландец носится рыжим ветром по всему миру, залетает во все кафе и музеи своего имени…

– А знаешь, что перед смертью сказал Ван Гог? – спрашивает Ася, и сама отвечает: – «Печаль будет длиться вечно».

Жизнь идёт какими-то зигзагами, неправильно, и выстраивается в судьбу, – а печаль длится вечно.

Ася смотрит в окно, а я на Асю. Её профиль чудесным образом вписывается в невозможно прекрасные подсолнухи великого нидерландца, её рыжие волосы вплетаются в этот букет и горят: кадмий оранжевый, неаполитанская желтая, сиена натуральная. И серёжка-стрекоза Аси – изумрудная капля.

– Какая ты красивая, Ася.

– Спасибо.

– Что «спасибо»? Я сочувствую…

* * *…Я редко вижу Асю. В основном – на фестивале поэтов «Петербургские мосты», в сезон белых ночей. Встреча наша обычно проходит так: мы стоим у памятника Гоголю и нас фотографируют. Вот и теперь:

– Нам нужна одна фотография, а не сто!

– Тихо! Не двигайтесь! Я компоную кадр! А то вы не все помещаетесь!

– Кто «не все»?! Нас двое!

Кажется, фотограф видит такую компанию: Гоголь, Зощенко, Шварц, Форш, невидимый небесно-рыжий постимпрессионист – и мы с Асей с боку припёка.

– Ну что? Получилось?

– Да!

– Покажи.

…Малая Конюшенная, ночь светла. Мы с Асей стоим у памятника. Очень сильный дождь.

Свободный немецкий человек в русском подъезде

Репа

– Кстати, вот посмотри, Ван Гог сообщает в письме брату, что корпит над фигурой женщины, которая откапывает репу из-под снега…

– И что?

– А то, что он видел эту женщину – прошлой зимой. То есть он ЦЕЛЫЙ ГОД носил в душе эту репу!

– Не репу, а женщину.

– Да. Но главное, у него двадцать шесть женщин с репой! То есть двадцать шесть вариантов одного впечатления! Глянь.

– Это женщина? Это попа с чепчиком.

– Попа, спина, шея, руки, драпировка с завязками, чепчик, калоши. И всё это тянет из земли репу. Тянут в профиль, тянут в анфас, тянут в раскоряку, в три четверти тянут. Не человек, не поза, а усталость. Каменная, стержневая, по наследству переходящая.

– Хорошо сказала. Запиши.

– Ладно. Но я это к чему: вот он двадцать шесть раз одну и ту же женщину написал, а ты ставишь мне в упрёк, что я опять про Леона Шмидта хочу рассказать. А я ведь теперь вижу его иначе. С другого ракурса.

– Да ты вообще его никогда не видела!

– Я его чувствовала.

Всё это уже было

Красный свет светофора разрешал мне смотреть на неё ещё целую минуту. Она поймала мой взгляд. И даже попробовала за него ухватиться, чтобы не упасть.

Судя по всему, у этой женщины внутри была невероятная лёгкость, с которой она никак не могла справиться: плащ разносило ветром в разные стороны, женщина цеплялась за оба края своего плаща-паруса. Не в силах побороть порывы ветра, она остановилась; её раскачивало. Намерения улететь у неё очевидно не было.

К ней подошёл мужчина:

– Ира, ты подшофе, пойдём.

Он не ругал её, а просто объяснял, что́ с ней происходит. И даже как будто боялся обидеть её словом «пьяная», поэтому выбрал именно «подшофе».

– Нет, подожди…

Она вдруг застыла на ветру, как это обычно делают чайки. Мужчина стоял рядом, аккуратно придерживая её за локоть.

– Всё это уже было, да?

– Да, – он сказал это очень твёрдо, чтобы у неё не оставалось сомнений.

Они пошли по улице. Я пошла через дорогу. Все куда-то пошли.

И всё это уже было. Ира (эта, другая, третья) уже замирала на ветру как чайка, а я – я уже однажды ехала за письмами Леона.

Беж

Пришла смс-ка: «Вас ожидает серый Хёндай Солярис».