Полная версия

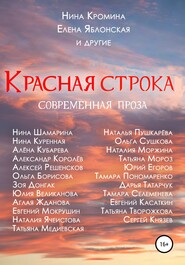

Полная версияКрасная строка

Рассказы «Тайна прикосновения», «Гагарин», «Невеста». Автор будто нарочно избегает глубокого проникновения в сокровенное своих героев (особенно героинь), анализа их боли (а ведь у них болит, и ещё как, раз они так себя ведут!), ограничиваясь поверхностным изображением проблем. Почему? Автор чего-то боится? Но такому опытному прозаику, как Татьяна Юрьевна, должно быть, мне кажется, всё равно, что о нём подумают… Главное – искренность, честность, не так ли? (Вообще, как я заметила, автор, наоборот, считает себя слишком смелой. В рассказе «Гагарин» находим: «просчитываю благоприятные дни, договариваюсь на эти дни с подругами насчёт квартиры», «просыпаюсь с мыслью, что сегодня будет уже седьмой день задержки, но встаю и вижу… кровь». Счёт дней, благоприятных для зачатия – это страшная боль современного общества: многие женщины, в том числе очень молодые, пользуются сей прабабушкиной методой, хотя и она и доказала свою неэффективность и научную несостоятельность. Сколько абортов, сколько погубленных душ и судеб из-за неё! Вот тут-то и можно было автору развернуться. Но…

Может, автор хочет заставить читателя подумать? Эта цель не достигается: характеры героинь – малосимпатичны, ни сочувствовать, ни досочинять их не хочется. Или цель автора – просто показать безнравственность Марии («Гагарин») и невесты двух женихов («Невеста»)? Вряд ли.

Остановлюсь ещё на рассказе «Гагарин». Цитирую: «Мария всегда после выходных просила его рассказывать про забавы детей и слушала с неподдельным интересом. Он чувствовал, что она любит его мальчиков и наверняка могла бы стать им хорошей матерью…». Сильно сомневаюсь, что мужчину посещают такие мысли по поводу любовницы. Какие могут быть дети, когда страсть?!! При чём здесь они?!! Эта фраза демонстрирует чисто женское отношение к действительности. Для верности спросила мнение мужчины. Совпало!

Вот ещё пример женского взгляда на жизнь. Рассказ «Нигде кроме»: «Ирина вдруг захлопала в ладоши, рассмеялась и сказала, глядя на кузнеца восторженными глазами: – Вы прелесть! Ну, не правда ли, Колокольцев, наш кузнец прелесть как хорош! Кузнец и Коля смутились и с недоумением посмотрели на Ирину, и понимающе переглянулись: «Мол, этих учёных женщин не понять!». Опустим присутствие однокоренных слов в одном предложении, спишем на невнимательность. Что удивляет? Реакция мужчин. Тут, мне кажется, повод начать бой за самку, а не смущаться и переглядываться… Далее: «Подошёл ещё раз к этажерке и увидел, как старых друзей, знакомые книги – «Три товарища» Ремарка и «Алису в Стране чудес» и «…в Зазеркалье» Льюиса Кэррола. Эти книги подарила ему Ирина. Решил забрать их с собой и почитать в самолете…». Протестую, уважаемый автор! «Алису в Стране чудес» и «…в Зазеркалье» мальчики (тем более, мужчины) не читают, относят их к разряду девчачьих книг! Знаю (сама читала от корки до корки два раза!), что там – интересные математические, философские и лингвистические выкладки, но тем не менее. Стереотип есть стереотип. Ровно по этой же причине мальчики не читают «Пеппи Длинныйчулок» А. Линдгрен и «Поллианну» Э. Портер. Странно, что взрослая («сильно за тридцать») тётенька – «Царица Савская» Ирина – не в курсе.

Способ сведения счётов с жизнью главного героя Коли – голодание – тоже странен до невозможности. Двадцатилетний юноша… В этом возрасте ведущую роль играют гормоны. Отсюда – эмоции, порывы. Разве может он так долго ждать?!! И да, юноши голодны. Почти всегда! Такого мучения – даже пяти дней без еды и воды – он не выдержал бы по определению. Как сказал мой 21-летний племянник (я его специально спросила): «Голодовка в качестве способа покончить жизнь самоубийством – не вариант!»

Ещё из текста: «Прошло двадцать два года! Ты совсем не изменилась!». Чуть-чуть смешно. И грустно. Ник льстец!

«Ленин и шапочка». Ну, тут я вовсе загрустила: «В его мощной ладони с длинными музыкальными пальцами…». При этом я тщетно искала в тексте указаний на то, каким именно инструментом герой – Феликс – владел… Может, и есть, но я не нашла, каюсь. Так вот, из своего опыта – как человека, барабанившего по клавишам с пяти лет: у пианистов пальцы – не длинные, а, напротив, короткие и толстые. Просто, потому что постоянное стучание по клавишам мешает им расти. Такие были у моей учительницы по классу фортепиано, такие – у Дениса Мацуева, такие же – у меня. «Длинные музыкальные пальцы» – клише, которое печально встречать у талантливого человека.

«Каждый идёт своей тропой» – путевая зарисовка. Или эссе – с историческим экскурсом, местами (про Стену Плача) лишним. Эта информация сейчас общедоступна, кому надо – поинтересуется.

«Реконтра» за счёт включения автобиографических, как мне кажется, штрихов – живая.

«Однажды летним вечером». Здесь мне – впервые в этой книге – понравились наблюдательность автора и его владение словом в части описания: «В торце дворика высился огромный вульгарный искусственный грот-водопад». Это здорово!

«Rosenkranz». Этот рассказ я уже видела в других сборниках. Что можно сказать… На мой придирчивый взгляд, он чуть-чуть недоделан. Толком даже не могу сказать, где именно, но оставляет такое впечатление… Может быть, речь снова – о поверхностном взгляде автора. Что-то он от нас да пря-а-ачет… Хе-хе!

«А закусить-то нечем!» Знаменитости, мода и прочие вещи, которым уделялось повышенное внимание в СССР и пониженное – ныне… Автор купается в этом, и купается привлекательно… Похвастаться – вот ещё одна цель. Очень по-женски. Забавно. Не более.

«Вид из окна». Чудесное эссе – не очерк. Даже, скорее, рассказ. Прекрасно! Автору всё-таки лучше удаётся рассказывать про свою жизнь, чем выдумывать чужую. Я уже видела этот текст в другом сборнике, но с удовольствием, открыв новые аспекты, сначала незамеченные, прочитала ещё раз! Замечательно!

«Утренний туман». Вот, пожалуй, с этого произведения (хотя нет, с предыдущего) начинаются истинные сокровища нашего сундучка невесты! И, опять же – во многом благодаря его автобиографичности (делаю такой вывод, так как кое-что потом вылезет и в других рассказах; если автор упоминает дважды, значит, скорее всего, было на самом деле). И вот ещё интересный женский взгляд: «Чем можно объяснить внешнюю красоту, лучистый взгляд и в старости? Только благородством души…». При том, что благородная бабушка изменила дедушке.

Всего лишь – вразрез с общепринятыми представлениями о добре и зле. Ну, что ж, имеет место. Все разные. Зато интересно.

«Звери». Трогательно.

«Одноклассники». Хороший рассказ. Здесь с глубиной чувств и раскрытием характеров героев – гораздо лучше, чем раньше. Но чуть подпортил ма-а-аленький кусочек: «Боря разделся, лёг, но сна не было. Его мучил стыд. Он страдал. Боря понял, что сегодня сам своими руками растоптал самые светлые воспоминания…». Мда, руками растоптал. Снова спишем на невнимательность. Но главное – не верю стыду Борьки Якубовского. Ну, не верю. А вот дальше – «И зачем он на этом дурацком переходе её окликнул? А Марина? Замужняя дама, а пошла с ним, с хлыщо́м, в ресторан! Она, она всё испортила!» верю. И с удовольствием (по поводу всех реплик такого типа спрашивала мнение мужчин).

«Десятая вода на киселе». Вот он, перл данной книги! Лучший рассказ! Наконец-то автор продемонстрировал свой талант в полную силу! И замечательную наблюдательность, и знание психологии мужчин и женщин, и острый язычок! Оказывается, автор ещё и так может? Ну и ну! Зачем же прятал от нас «такое сокровище, такое сокровище» (пародирую Вертинского – князя из к/ф «Анна на шее»)? Пародирую, но не шучу. Очень, очень хорошо! Спасибо автору огромное именно за этот рассказ! Женственно невероятно, обаятельно, роскошно! От души ещё раз благодарю!

Ну, а дальше в нашем сундучке – бусы из драгкамней. И раскрашенные стёклышки из первой части книги – забыты!..

«Другой Чацкий», «Андалусия с историком моды», «Малютка», «Волшебный салат», «Любите ли вы мороженое?». Последнее – явная аллюзия («Знаете ли вы украинскую ночь?» Гоголя из «Вечеров на хуторе…»). И даже если кто-то не любит мороженое, написано хорошо.

А далее – ещё лучше: чудные миниатюры. Автор – ещё и мастер короткого рассказа… Приятно! Подарок за подарком. Так хорошо, что книга заканчивается именно ими.

Буду рада узнать, где ошиблась в своих оценках или угадала. С удовольствием обсужу с автором и его поклонниками!

Елена Яблонская

Шелками вышито…

(предисловие к книге Нины Кроминой «Красная косынка»)

Всякий раз, когда я читаю и перечитываю рассказы Нины Кроминой, мне вспоминается старая песня из советского многосерийного телефильма «День за днём» (1971 г.): «Так как же это вышло-то, / Что всё шелками вышито / Судьбы моей простое полотно…» Все рассказы писательницы – о простых русских людях. Большинство из них, особенно те, кто живёт в деревне или в маленьких провинциальных городках, даже не живут, а выживают, отчаянно пытаются вытащить из нужды себя и близких. А кто-то, подобно героине рассказа «Пахло смолой и летом», пробует жить, точнее, вертеться по новым правилам, то есть быть «успешной» в отличие от бывшего мужа-«лузера». Только ничего у неё не получится! И стоит ли следовать кем-то навязанным правилам? Этот вопрос неизбежно приходит в голову каждому читателю, любому нормальному человеку, не утратившему совесть, понимающему, что такое честь, достоинство, правда, справедливость. Но не думайте, что Кромина выступает с социальной критикой нашего, действительно жестокого, и ко многим несправедливого времени. Нет, писательница понимает, что и «времена не выбирают», и на любом, самом благоприятном, казалось бы, отрезке времени жить непросто. Каждый человек всегда стоит перед нелёгким выбором: каким быть, как жить, по какой тропинке пойти?

Делает ли выбор маленькая героиня рассказа «Красная косынка»? Думается, да, хоть и кажется поначалу, что жизнь её в хорошей, полной семье (папе посчастливилось вернуться с войны живым!), на уютной подмосковной даче, в благополучные пятидесятые-шестидесятые, с замечательными, почти забытыми, утраченными бытовыми подробностями тех лет (цинковая ванночка, ватные жгутики «гусарики», коробка с надписью «300 лет Воссоединения Украины с Россией») течёт спокойно, плавно, как река. Но нет – от недавней войны никуда не скроешься, и девочка, вместо того, чтобы, наслаждаясь солнцем и летом, бездумно порхать, как бабочка или стрекоза, начинает тревожиться за брата-младенца, с малых лет предчувствует беду, хоть и сказал отец: «Войны больше не будет».

Ещё более тяжкий выбор приходится на долю брошенной родителями Наташи из рассказа «Лермонтова, 17»: «Федоровна поспешила вмешаться в разговор. Строго глядя на Толю, сказала: – Мать она и есть мать. Второй матери не бывает. Ты, Толь, ее мать поищи в городе-то. Наташа тебе фамилию скажет». Этот пронзительный, немного мистический рассказ написан от лица маленькой девочки. Удивительно удаются Кроминой детские образы и вообще мир детства! Вот рассказ «Дырочка в стене». Мы непостижимым образом перемещаемся во времени: через «дырочку в стене» старого дома попадаем в детство героя, вместе с мальчишкой-рассказчиком вновь и вновь переживаем былое… О чём этот рассказ? Да ни о чём! Или просто о времени, о живущих в нём людях, о жизни. О суровом её полотне, простом – и в то же время невероятно сложном, потому что неизмеримо сложна, глубока душа человека. И, на наше счастье, бездонна память.

Второй раздел книги, «С ярмарки», уже не о детстве, а, наоборот, о едущих «с ярмарки», бредущих «под горку» стариках. Хотя, конечно, не только и не столько о них. И здесь особенно ясно понимаешь, что проза Кроминой – совсем не социальная критика. Кого обвинять в беде, случившейся с героем рассказа «Балласт»? В самом деле, людям надо уходить на пенсию, освобождать рабочие места для молодых, а многие профессии и вовсе уходят в небытие. Конечно, можно осудить жену и сына героя: сначала отправили пенсионера на непригодную для жизни дачу, а потом и этот участок пришлось продать. Но как обвинять сына, ребёнка, своего тридцатилетнего несмышлёныша, набравшего кредитов, влезшего в долги? Сам герой с радостью ради него всё отдаст. Жена? Её ждёт страшная участь. Эта обыкновенная женщина, проведшая всю жизнь в очередях, на не интересной ей работе, да на кухне с нелюбимым мужем, жаждет отдыха, мнимого благополучия хоть на старости лет. Она совсем не злодейка, но совершив предательство, при жизни попадает в ад, хоть и раскаивается в содеянном: «Она стояла и стояла, одна среди мусора, а где-то совсем рядом из-под земли поднимался едкий дым, и перепрыгивали с места на место огненные языки». У меня язык не поворачивается её осудить, а у вас?.. Как не решается никого судить Никитична, сиделка в лечебнице для душевнобольных (рассказ «День согласия и примирения»), стараясь понять и оправдать любого. Вы скажете, её безоглядная доброта привела к трагедии? Только к трагедии ли? А вдруг – это промысел Божий, приведший и Никитичну, и такого же, как она, доброго и честного главврача прямиком в рай?

И вот прямо противоположный финал в ситуации, казалось бы, почти идентичной той, что описана в рассказе «Балласт». Старики-пенсионеры, как прекрасные и сильные белые птицы, воспаряют в небеса. Становятся ангелами? Да, несмотря на то, что старик роптал на тяжелую жизнь, на непутевых сыновей. Но он все-таки не сдался, не предал ни верную свою подругу, ни идеалы молодости. Именно так: идеалы молодости. Это не пустой звук, не штамп, не клише, а, думается мне, как раз те самые шёлковые нити, которыми вышита грубая ткань нашего бытия.

Парадоксально, но в какой-то свой, особый рай, наверное, попадет и совсем неверующая горожанка Инесса Марковна, потому что и она, как умеет, отстаивает свои идеалы, противостоит «сумасшедшему с бритвою в руке», тому, кто виноват в поджоге театра, кто зачем-то «хочет стереть и её, и этот театр, и его зрителей, и её журналы, и книги, и библиотеки».

Читатель вправе возмутиться: ладно, москвичка Инесса Марковна, ладно, петербуржцы и одесситы, но какие там шелка в тяжёлой и грубой деревенской жизни Никитичны, героев «Жили-были» или Галины из рассказа «Часовня»?! Что там такого красиво-шёлкового в «том подневольном, что соединило их в далёком прошлом, или… тягучем, что изнуряло их в настоящем» («Жили-были»)?! Думаю, это душевная красота героев Нины Кроминой. И, между прочим, не только русских. Ведь шёлковая, тонкая, но очень крепкая, надёжная ниточка протянулась неведомым образом из сердца пожилого немца к сердцу такой на первый взгляд несимпатичной русской переводчицы. И вдруг оказалось, что два разных человека в самом главном, человеческом, похожи, как брат с сестрой. Или как дочь и отец. Такое же душевное родство возникает между двумя пожилыми женщинами, русской и чешкой, из рассказа «Фарфоровые куклы»: «они стояли, обнявшись, как две сестры или как бабушка и её состарившаяся внучка».

Заключительный раздел книги («Одинокая звезда») – о женских судьбах, об одиночестве и любви. Впрочем, о любви – вся книга. И о каждой героине, особенно о деревенской дурочке Гале («Часовня»), хочется сказать словами песни: «А подойди-ка с ласкою, / Да загляни-ка в глазки ей, / Откроешь клад, какого не видал». Кажется, что этой волшебной шёлковой ниткой пришивает мужу пуговицу наконец-то очнувшаяся от многолетней душевной болезни Таня (рассказ «Одинокая звезда»). Добром отвечает злобным ханжам Анастасия («Анастасия»), не выбирая, не рассуждая, просто потому, что не может иначе. А Марина Ивановна из рассказа «Черёмуховая кепка»? Переборов в себе «прелесть» – пронесённую через всю жизнь земную любовь к ставшему монахом однокласснику, она торопится, спешит рассказать «о том, что и у неё есть еще надежда на спасение», своей подруге Оле, которая, по существу, испортила ей жизнь…

Поистине, драгоценным шёлком по грубому, домотканому полотну вышиты судьбы героев прозы Нины Кроминой. И когда я читаю и перечитываю её рассказы о неудачливых, обездоленных, но таких красивых душой русских людях, мне невольно вспоминается ещё одна песня из телефильма «День за днём»: «Ты прости, если лучше сказать не умею… Припадаю, Россия, к твоей красоте…»

Строки, рождённые сердцем

(предисловие к книге Ольги Борисовой «Встречи»)

Сборник рассказов «Встречи», изданный в Самаре в 2018 г. – первый прозаический опыт известной самарской поэтессы Ольги Борисовой. Эта книга, на мой взгляд, явление примечательное, неординарное, хотя поэты обращаются к прозе не так уж редко. Однако в данном случае удивительно то, что перед нами не сборник эссе, лирических зарисовок, миниатюр или так называемых «стихотворений в прозе», всего того, что мы обычно ждём и получаем от поэтов, разумеется, имеющих право и на такое самовыражение. Перед нами – классические рассказы, где личность автора ненавязчива, почти незаметна, и читатель сразу же погружается в переживания героев, как правило, наших современников, но иногда (и что особенно интересно) – в жизнь и мир русских людей ушедших поколений. Тем не менее, для того, чтобы понять феномен Борисовой-прозаика, необходимо, как мне кажется, немного поговорить о её поэзии.

Мне посчастливилось познакомиться с Ольгой Борисовой в 2014 г. на литературном фестивале «Славянские традиции», где она сразу же обратила на себя всеобщее внимание как яркий, своеобразный поэт и талантливый переводчик поэзии, получивший на этом фестивале заслуженные награды. Впрочем, оказалось, что Ольга Борисова – победитель и призёр такого количества международных литературных фестивалей, что одно перечисление их заняло бы слишком много места, достаточно упомянуть лишь поэтические конкурсы и фестивали во Франции, Болгарии, Сербии, Белоруссии. Это неудивительно, потому что поэзия волжанки Борисовой (Ольга родилась и выросла в Ахтубинске Астраханской области и много лет прожила в Самаре) поистине «всемирно отзывчива». Вот, например, строки, обращённые к Белоруссии: «Улетаю… Прощай, Беларусь! / «Зачыняюцца дзверы» и взлет. / Но в душе моей тихая грусть / К твоим весям обратно зовет…» Считаю, что одно из лучших и точных стихотворных образов моего родного Крыма принадлежит перу Ольги Борисовой: «Домик саманный покрыт черепицей, / Флюгер скрипит на ветру. / Рвется он в небо бескрылою птицей, / Спать не дает поутру… / Крым. Деревушка, забытая богом – / Тихий степной уголок./ Смотрят оконца печально и строго / На перекрестье дорог…»

Впрочем, цитирование моих любимых стихотворных строк только из двух последних изданных в Самаре поэтических сборников Ольги Борисовой («Времена и время»: Сборник поэзии и переводов, Самара: «Инсома-пресс», 2015. – 125 с. и «Шагаю в день»: Сборник поэзии и переводов, Самара: «Инсома-пресс», 2016. – 132 с.) заняло бы не одну страницу. Добавлю лишь, что Ольга Борисова – автор шести книг (пять сборников поэзии и переводов и одна книга сказок). Как верно написал земляк Ольги, самарский поэт Владимир Плотников, «творчество О. М. Борисовой, подобно искрометному метеору, в рекордные сроки – за считанные годы – покорило читателей не только самарского региона, не только столицы, но снискало признание и за рубежом. Секрет успеха – в самобытном природном даре, которому посчастливилось раскрыться в нужное время в желанном месте – Самаре». Соглашусь с Плотниковым также в том, что «секрет успеха» и в гражданской позиции Борисовой, патриота России и защитника славянского братства, которую она отстаивает не только в своём творчестве и в качестве главного редактора альманаха «Параллели», но и на деле, например, «организуя помощь терпящим лишения русским литераторам в Донецкой республике или делая репортажи о поездке по местам русской боевой славы в Болгарии».

И вот – проза, сборник коротких рассказов. Они совершенно разные по содержанию, темам, стилю, настроению. Например, рассказ «Поединок» – остросюжетная, захватывающая новелла о поединке отца, защитившего сынишку от дикого кабана, и о его не менее мужественной супруге-хирурге. Или «Сон майора Синицына» – лирический рассказ, с элементами православной мистики. Столь же обширна, разнообразна и география описываемых событий. Место действия первого рассказа – Прага, а далее читатель вместе с героями попадёт и на берега Волги, причём не только в крупные промышленные центры, но и в маленькие, провинциальные города, и в казацкую станицу, и в военные городки, и в глухие забытые деревушки. Перед читателем – широкая панорама жизни русских людей с их нехитрыми простыми радостями и – увы! – часто очень серьёзными бедами и проблемами.

На страницах «Встреч» читатель встречается с людьми разных возрастов, занятий, вкусов, привычек, но всех героев объединяет, пожалуй, одно: они добры, отзывчивы, честны перед Богом, людьми и собой, с терпением и достоинством несут свой Крест. Такова героиня рассказа «Чёрные птицы», наверное, самого короткого в сборнике и самого поэтичного, удивительно ёмкого, пронзительного. Неслучайно именно с этим рассказом Борисова стала победителем конкурса малой прозы «Мой дом», а сам рассказ «Чёрные птицы» прозвучал на белорусском радио «Гомель-Плюс». Такова бабушка студентки Светланы из рассказа «Светлана и Николай», такова и сама Светлана, мужественно борющаяся со своей страшной бедой, – она, мы верим, обязательно справится с болезнью и будет счастлива. Это совсем молоденькая журналистка Яна (рассказ «Репортаж»), которая, несомненно, напишет «лучший репортаж в своей жизни» благодаря судьбоносной встрече: все пассажиры купе идущего на Кавказ поезда оказались участниками разыгравшихся там трагедий. Благополучная девушка ощущает кровную связь с только что встреченными людьми, свою причастность к их судьбам и строго осуждает себя, в общем-то, ни в чём не повинную: «Яна молчала, хотя и понимала, что настала её очередь рассказать о себе. "Что я им скажу? – крутилось в голове, – что живу в параллельном мире, сытая и довольная жизнью?"». Именно такая сопричастность человеческому горю, чувство личной ответственности за всех и перед всеми, всегда были отличительными чертами русской литературы.

А вот совсем другой, юмористический рассказ – «Подводная лодка». Читатель попадёт на «настоящую мужскую рыбалку» с молодыми и весёлыми офицерами ВВС и, кажется, воочию увидит прелесть летней ночи, ощутит запах и вкус ухи… а главное, поймёт, что с такими парнями как «майор Валера, старший лейтенант Бурыгин, капитаны Серегин и Вольнов, балагур и весельчак прапорщик Лёва» нам никакие враги не страшны.

Более всего, мне кажется, Ольге Борисовой удаются портреты простых людей из глубинки – мудрых старушек с их изумительной, образной речью. И не только старушек. В рассказе «Имя», например, автору удалось погрузить читателя в совсем иной, давно ушедший мир дореволюционной волжской деревни. Здесь, как и во многих других рассказах сборника, горе и смерть ходят рука об руку с надеждой: потерявший сына человек обретает её, став крёстным ребёнку, рождённому в семье совершенно незнакомых и, казалось бы, бесконечно далёких, совсем другого круга людей. И мы вместе с героями понимаем: людей нельзя делить на близких и дальних, все люди – братья. Кстати, рассказ «Имя», который я считаю, возможно, самым удачным в сборнике – дипломант Международного литературного конкурса «Большой финал» (2017–2018), как и рассказ «Без роду и племени», убеждающий читателя в том, что мир не без добрых, честных людей и своё счастье, свою любовь можно найти, как ни парадоксально, даже в камере предварительного заключения.

Литературное сообщество уже успело высоко оценить упомянутые рассказы («Поединок», «Сон майора Синицына», «Чёрные птицы»), они опубликованы в таких журналах как «Смена», «Приокские зори», «Крым», «Склянка часу» (Украина), в московском альманахе «Точки». Начинающий прозаик Ольга Борисова подружилась и с телевидением. Отрывки из некоторых рассказов, представленных в сборнике «Встречи», прозвучали в исполнении автора на каналах «Культура», «Рен-ТВ», «Новости-24 Самара», «Спас». Таким образом, образы и сюжеты, почерпнутые из народной жизни (наиболее яркий пример – документальная история, положенная в основу рассказа «Светлана и Николай») и мастерски обработанные талантливой писательницей, превратились в художественные произведения и уже в новом качестве вернулись к своим истокам, к своим героям и, я уверена, ещё долго будут помогать людям.

Не могу ещё раз не процитировать Владимира Плотникова, отозвавшегося о творчестве Борисовой как о «неожиданно ярком расцвете в форме многожанрового ренессанса», который происходит, «когда художник, достигнув гражданской и человеческой зрелости, вдруг осознает свое писательское предназначение и начинает горстями щедро дарить накопленный потенциал и при этом, как по волшебству (а скорее интуитивно), на ходу, осваивая не только сложные литературные приемы, но и черпая бесконечные метафоры, сюжеты, темы».

Да, соглашусь, метафоры, сюжеты, темы, подсказанные самой жизнью, поистине бесконечны, суть же рассказов Ольги Борисовой одна – любовь. Действительно, эта прекрасная проза написана сердцем – добрым, умным, любящим материнским сердцем.