Полная версия

Полная версияМоя Наша жизнь

Миша за это время женился, но я объяснила Оле, что мы готовились к этой поездке давно, и это мой последний шанс провести время с ним вдвоем. В поездке Миша писал Ольге длинные письма почти каждый день. Мирек (как оказалось, словацкий друг, поскольку жили они в Словакии, в Тренчине) откровенно посмеивался над Мишиной глупостью жениться так рано и безуспешно пытался привить Мише любовь к пиву. Его родители взяли недельный отпуск и свозили нас в Татры. Мы быстро освоились, сами съездили в Братиславу, стали планировать поездку в Прагу.

Наши хозяева явно напряглись. Они сопровождать нас не могли, но им явно не хотелось, чтобы мы ехали туда одни.

Как оказалось, наше прибытие в Прагу (нужно было ехать ночь поездом) пришлось на 20-е августа, десятилетие вторжения наших танков. Накануне и в этот день по телевидению непрерывно показывали записи 1968-го года. Нам строго рекомендовали не очень раскрывать рот. В Праге, если мы сбивались с пути и были вынуждены спрашивать дорогу, в ответ на русскую речь мы получали только:

– Не вем. Не разумим.

К счастью, это недружелюбие было особенно заметно только в Праге и ближе к 20-му. Из Праги поехали на день автобусом в Карловы Вары. Основной достопримечательностью для нас в то время был роскошный магазин советской книги. Мы, как изголодавшиеся, схватили четырехтомник Трифонова, заветные томики Булгакова, Рождественского, Вознесенского. Продавцы умилялись Мишиными восторгами и подносили книги из запасника, в частности, изумительно иллюстрированный двухтомник русской поэзии. Возвращались мы в Словакию с большой коробкой книг на Мишином плече. (Надо сказать, что этот магазин существовал, когда мы приезжали в Карловы Вары с Анечкой в 1988-м году, но когда снова приехали в 1990 м, его уже не было).

Это было первое знакомство с заграничным бытом, с незнакомыми для нас кухонными принадлежностями, с их стилем общения с друзьями в баре за кружкой (кружками) пива. Завели и новые знакомых, с которыми впоследствии общались не только мы, но и Миша с Олей, а вот с друзьями из Тренчина окончилось не очень ловко. Как выяснилось, в ответ на их приглашение они рассчитывали на наше приглашение в Москву на время предстоящей Олимпиады 1980-го года, а мне при всех стараниях это не удалось: Москва заметно пустовала в те дни, но организовать приезд друзей из-за рубежа на время Олимпиады мне было не дано.

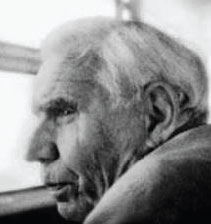

Гуляев

Воспоминания о ЦНИИчермете, безусловно, нельзя продолжать, не рассказав хотя бы немного об Александре Павловиче Гуляеве.

Когда собирается несколько человек из моей лаборатории, мы каждый раз приходим к тому же вопросу: о чем бы мы могли так долго и по-разному вспоминать, если бы не работали с Гуляевым?

Меня судьба сводила с ним и до того, как я начала у него работать, и мы продолжали наши неровные контакты в течение многих лет после, но я так и не могу сказать, что точнее характеризует большую часть наших долгих отношений: любимые враги или заклятые друзья.

Впервые имя Гуляева я, как и многие, увидела на потрепанном учебнике первого издания учебника «Металловедение», когда я готовилась к экзамену. В нем было очень понятно написано про мартенсит, и когда мне в билете достался вопрос о мартенситном превращении, я бойко рассказала, что запомнила. Марк Львович Бернштейн слушал с улыбкой:

– В общем, эта не моя точка зрения, но позицию Гуляева вы изложили точно, – и поставил мне пятерку.

Учебник был настолько старым, что когда мне показали седого как лунь, но довольно импозантного мужчину и сказали, что это Гуляев, я решила, что это однофамилец автора учебника: ссылки на его работы относились к стольким довоенным публикациям, что я была уверена, что он умер.

Поставленные условия моего поступления в аспирантуру привели меня в Институт качественных сталей (ИКС), где Гуляев был заместителем директора. В силу весьма формального участия этого института и моего назначенного руководителя я посетила научно-технический совет ИКС только раз, когда утверждали тему моей диссертации. Мне задали несколько вопросов, в том числе и Гуляев, и в течение пары лет я продолжала по вечерам и выходным посещать институт физики металлов, не поднимаясь на этажи ИКС.

Диссертацию я сделала относительно быстро: Владимир Иосифович Саррак четко поставил совершенно ясные задачи, плюс я спешила высвободить время для домашних обязанностей. Мише было уже восемь, у Юры бывали частые командировки, и маме было уже трудно с ним справляться.

Надо было думать о защите, но где? Если в совете ЦНИИчермеета, то Масленкову было не с руки пропускать меня через представление в ИКС, где сразу – как тема, так и используемые методы, сделают очевидным его нулевое участие. Сарраку было тоже нелегко объяснять в ИФМ, почему работа по его направлению никогда не обсуждалась на научно-техническом совете их института.

Я сделала попытку узнать про ситуацию в совете МИСиС – никто из знакомых не решался заговорить об этом с Кидиным, который был председателем ученого совета по металловедению. Его антисемитизм, который я испытала еще когда была студенткой, был широко известен.

Мое выступление за несколько лет до этого на конференции в Воронеже (1965) привлекло внимание ректора Воронежского политехнического института Валентина Семеновича Постникова: он задавал много вопросов и после моего доклада с интересом обсуждал возможные продолжения проекта. Случайно я его встретила в коридоре МИСиС, куда он приезжал на заседание Ученого совета в качестве оппонента. Постников спросил меня о моих делах, о статусе работы над диссертацией, я посетовала, что негде защищаться. Он развел руками:

– Какие проблемы? Приезжайте, доложите работу на моей кафедре. Если ребята одобрят, защищайтесь у нас.

Я стала готовить доклад, завершать текст, готовить бумаги по обязательному списку и столкнулась с проблемой, казавшейся непреодолимой. Одним из обязательных важных документов было письмо в Совет от руководителя организации, в которой выполнялась диссертационная работа. Опять я вернулась в замкнутый круг: по причинам, описанным выше, мне не светило получить такое письмо ни от ИКС, ни от ИФМ.

На какой-то защите я встретила Михаила Ароновича Криштала, с которым познакомилась еще на конференции в Тбилиси (1964), еще не догадываясь, что через двадцать лет буду руководителем диссертации его дочери. Широким связям Кришталла, который был и членом редколлегии нашего основного журнала «Металловедение и термообработка», позже я была обязана переходом к Шепеляковскому.

Мы разговорились в ожидании голосования, и я поделилась своими бюрократическими проблемами.

– А вы пойдите к Гуляеву, он подпишет необходимое письмо-представление как заместитель директора ИКС.

– Но он ведь совсем меня не знает.

– Объясните ему все, вы ему понравитесь.

– Почему вдруг?

– А ему все женщины нравятся.

Совет помог, опять счастливый случай.

«Ходите всегда по главной дорогеИ встретите всех, кто вам близок и дорог».Это у Долматовского – объяснения случайных счастливых встреч. Однако в моем случае главное было в том, что я была везде: на конференциях, защитах, семинарах. Как мы когда-то в институте шутили про покойного Валеру Фастовского: «На каждом этаже по Фастовскому». Меня было много, а в целом женщин и тем более молодых на этих сборищах были единицы.

Гуляев действительно не только помог мне с письмом. Помню его четкие указания, как вести себя на защите (членов ученого совета он представлял как членов суда над Катюшей Масловой в «Воскресенье»):

– Представьте, что из двадцати членов совета строго по профилю вашей диссертации будет не более пяти, что-то понимать будут, может быть, еще пятеро, но все будут прислушиваться к музыке защиты: много заминок – без заминки, уверенно – неуверенно. Слушайте вопросы внимательно и отвечайте только на ту часть вопроса, которую понимаете четко и уверенно. Говорите коротко и громко, смотрите спрашивающему в лицо.

Я многое заимствовала из этих поучений, готовя впоследствии своих аспирантов. Добавляла забавный пример, который придумал Лев Гордиенко на репетиции защиты докторской Марии Ароновны Тылкиной. Это было в Институте металлургии им. Байкова. Тылкина (близкий сотрудник академика Савицкого) была одним из основоположников металловедения тугоплавких металлов (область моей кандидатской диссертации), и я с ней нередко общалась, а Лев был оппонентом моей кандидатской и, по-видимому, я заехала обсудить какие-то его вопросы.

Мария Ароновна защищала докторскую диссертацию, для ее уровня и числа публикаций, удивительно поздно и была близка к формально пенсионному возрасту, но заметно волновалась. Лев и другие задавали вопросы, она иногда сбивалась, не всегда сразу слышала и понимала вопрос. И тогда Лев сочинил шутку, вошедшую в классику предзащитных поучений:

– Мария Ароновна, вы должны говорить только то, в чем на сто процентов уверены. Допустим, у вас спрашивают, в чем разница влияния примесей внедрения в металлах с объемно-центрированной и гранецентрированной решеткой. Вы, не задумываясь, должны четко сказать «Все сплавы были выплавлены в вакуумной печи емкостью десять килограмм».

С письмом от ИКС, подписанным Гуляевым, я поехала на предзащиту в Воронеж. Молодые зубастые аспиранты Постникова вывернули меня наизнанку, подали несколько хороших идей, но при этом отложили защиту на несколько месяцев, потому что моя тематика (применение внутреннего трения) у них проходила по разделу «физика твердого тела» и требовала подготовки и сдачи иного кандидатского экзамена, соответствующего специальности кандидата физико-математических наук.

Прошло еще несколько месяцев, ноябрьские праздники Гуляев с сыном Сашей провел в Воронеже и, поскольку я приезжала через пару дней, оставил гостиницу за мной:

– Куда вам с кучей плакатов еще искать и гостиницу?

После голосования я с благодарностью позвонила в Москву Гуляеву сразу после звонка маме и, появляясь в ЦНИИчермете, обязательно заглядывала и к нему.

Под его лабораторию выделили площади на шестом этаже, куда можно было попасть только по так называемой «кошачьей» лестнице от пятого этажа. Гуляев продолжал сидеть в директорском отсеке на третьем этаже, а я рисовала планировку будущих чердачных помещений лаборатории в расчете на джентельменский набор оборудования: просвечивающий и сканирующий электронные микроскопы, установка для механических испытаний, вспомогательные помещения для обработки пленок и металлографии. Мне кабинет не планировался, просто мой стол в общей комнате располагался напротив входа в небольшой кабинет Гуляева.

На все ушло полтора года.

Во Внешторге я узнала, что сканирующий микроскоп было бы легко получить по заявке от предприятий электронной промышленности и помчалась убеждать Иофиса о преимуществах содержания его микроскопа на открытых для доступа иностранцев площадях ЦНИИчермета, с гарантированным числом смен для его сотрудников и т. п. Просвечивающий микроскоп мы достали бесплатно при обновлении оборудования ИМФ.

Мы отслеживали все международные выставки и узнали, что в Ригу (уже шел конец 1974-го года) привезут уникальную тогда американскую испытательную машину MTS. Я получила ходатайство (с подписью нашего министра) и стала околачивать кабинеты ГКНТ, который ведал распределением оборудования с выставок.

Помню, что выставку в Риге (потом я покупала еще немало оборудования с выставок, с другими кураторами) курировал некий Розенфельд, которому меня представил Вадим Раховский (знакомства, везде знакомства!). Я убедительно говорила Розенфельду про важность именно для нас именно этой установки, но на него производили большее впечатление придуманные мною выражения вроде «опережающего отставания» или «катимся вверх». Он мне неизменно отказывал, ссылаясь на многочисленных наших конкурентов, но в одну из встреч все-таки признался:

– У меня уже была одна такая настойчивая просительница. Я от нее поседел (он был до синевы седой), но оборудование она получила.

Я тут же вцепилась:

– Вы уже седой. Представляете, что будет после долгих моих к вам походов?

Он засмеялся и подписал нашу заявку.

Одновременно мы набирали сотрудников и сотрудниц на микроскопы и на механические испытания. Построенная лаборатория имела вид нарядной квартиры со смежно-изолированными комнатами, со стенами между комнатами в виде деревянных шкафов во весь рост, скрывающими фотолаборатории и складские помещения, с покрытыми лаком паркетными полами.

В 1975 году официально отметили открытие лаборатории, и Гуляев освободил свой кабинет на третьем этаже и переехал к нам.

Вначале это был медовый месяц: АП зафиксировал время коллективного чаепития и следил за поочередным принесением тортов. Обсуждалась тематика проектов лаборатории, поручил мне написать большой обзор в МИТОМ по новому критерию разрушения К1С который позже послужил основой для написания моей брошюры по применению линейной механики в металловедении. В лаборатории появились аспиранты АП, экспериментальную деятельность которых он все больше замыкал на меня.

Образцово-показательный вид свежепостроенной лаборатории повысил наш статус и в масштабе института. На открытие лаборатории АП позвал и нашего нового (после ухода И. Н. Голикова) «центрального» директора Николая Павловича Лякишева, которого мы стали видеть относительно часто при визитах в ЦНИИчермет разных высоких начальников.

После показа современного оборудования было очень удобно в нашей «гостиной», выделенной для семинаров, вывесить важнейшие демонстрационные плакаты. Приезжали директора других институтов как ВНИИметмаш или ВНИИгаз, министр энергетики. Мы с интересом узнавали, что наиболее важные задачи решались именно здесь, с использованием нашего оборудования.

Выдающимся было посещение секретаря ЦК КПСС, курирующего промышленность, Владимира Ивановича Долгих. Мы знали, что он долго возглавлял Норильский комбинат и даже был кандидатом наук, однако смешным был весь антураж его приема. На «кошачью» лестницу, которая вела к нам, выходили покурить, она выглядела заброшенной и не очень опрятной. Как нам показалось, Долгих уже шел по этой лестнице, в то время как рабочие заменяли перегоревшие лампы и вклеивали выбитые кафельные плитки.

По закону подлости на сканирующем микроскопе ко времени планируемой демонстрации перегорел катод (там планировалось показать эффектные виды изломов трубной стали). Голованенко был в панике. Находчивая Лена Жукова запустила отснятое ранее видео с разрушением образца, где рвущиеся перемычки между ямками напоминали обвалы скал в «Золоте Маккены».

Долгих был очень впечатлен и счел нужным знакомиться с сотрудниками. У каждого он спрашивал одно и то же:

– Сколько вы работаете в институте? Уже кандидат? Будете.

Выглядел скорее кадровиком, хотя был профессиональным металлургом.

АП был природный барин, получающий удовольствие от благостных действий. Он ввел меня в члены секции металловедения при общесоюзном научно-техническом обществе, и я навсегда осталась внутри круга ведущих ученых. Бывая в ЦНИИчермете, все приезжие профессора считали своим долгом заглянуть к Гуляеву – бессменному редактору МиТОМ – ведущего журнала страны в области металловедения. Неизбежные представления все больше расширяли мой круг знакомств.

Гуляев был выдающимся образом некрасив, но весьма импозантен своей голубоватой сединой, высоким ростом, умением носить одежду.

Часто АП, входя в зал, сразу шел в президиум без специального приглашения. Если он посещал чьи-то защиты в незнакомом совете, нередко ему выдавали бюллетень для голосования, будучи уверенными, что он – член совета.

Он был музыкален и ненавидел самодеятельное пение. Как-то после заседания секции металловедов НТО в Черкасском переулке Гуляев направился в Славянский базар, куда его пригласили на очередной банкет. Вначале мы шли втроем с Михаилом Аркадьевичем Тылкиным, тогда профессором МИСИ, который предложил мне посидеть в баре этого же ресторана продолжить разговор.

Не прошло и десяти минут, как из зала вышел явно раздосадованный Гуляев.

– Александр Павлович. Почему вы уходите так рано?

– Ну и компания собралась. Начали петь до горячего!

Вообще Гуляев любил быть приглашенным на банкеты, и при его участии в многочисленных советах посещения им ресторанов были довольно частыми.

Помню, как он вернулся вскоре после своего семидесятилетия (значит, шел уже 1978-й) от врача, к которому пошел спрашивать, что надо изменить в его жизни в связи с возрастом.

– Врач сказал, что надо бросить играть в теннис, меньше есть мяса. Не ходить в рестораны. Я спросил: «А когда меня приглашают на банкеты, можно?» «Ну, конечно, можно».

Тут Гуляев расхохотался:

– Ведь он не знает, что меня почти каждый день приглашают на банкеты.

Несмотря на наши достаточно дружеские, в основном, отношения, конкретные обсуждения все чаще выглядели как непримиримая вражда.

Гуляев редко закрывал свою дверь и громко говорил с посетителями или по телефону. Растущим фокусом были его нападки на Институт физики металлов, лично Курдюмова и его окружение, с которыми не прерывалось мое духовное родство со времен аспирантуры. У АП была иная точка зрения на мартенситное превращение, но он переносил свою неприязнь на все их работы, громко высказывая нелестные личностные оценки.

Мне казалось, что мое молчание будет выглядеть знаком согласия, поэтому я вмешивалась, пытаясь переубедить, и это нередко служило предметом наших горячих споров.

Помимо металловедения, страстью Гуляева были шахматы, где он получил звание гроссмейстера по шахматной композиции, преимущественно двухходовок. Диссертации его аспирантов отличались, на мой взгляд, достаточно примитивной прозрачностью, и я начала спорить с ним, что они по построению как раз одно-двухходовки. Надо признать, что простые, иногда линейные описания представляли некие фундаментальные закономерности, но никогда не ставили перед собой задачи ответить на вопрос «почему?». Я не была ученицей Гуляева. АП считал, что «почему» – не вопрос металловедения, а мне претили акыновские описания виденного.

Я не привыкла благоговеть ни перед какими чинами, и прямо говорила Гуляеву, что думала. АП, в свою очередь, упрекал, и, возможно, не без оснований, что я делаю много лишнего, что мешает увидеть стержень задачи. Истина наверняка была, как часто, посередине, и я в итоге многому научилась от АП в смысле прогнозирования и разумной минимизации объема экспериментов, но наши споры до криков становились все более частыми.

Разрыв с Гуляевым

Наши молодые сотрудницы росли и начали думать о диссертациях, поскольку при работе в научно-исследовательских институтах в то время это был единственный способ улучшить материальное положение. Гуляев работал над очередным (кажется, шестым тогда) изданием учебника, ему хотелось обновить картинки, простые графики, а для диссертаций нужны были прикладные задачи. Я брала у АП его пожелания к новым иллюстрациям, которые мы старались сделать, и обсуждала с сотрудниками более широкие проекты. Началось открытое противостояние, потому что Гуляеву казалось, что я защищаю девочек от прямых контактов с ним и, может быть, так оно и было.

В эти годы, под влиянием отказа Германии поставлять нам трубы для газопроводов, разработка отечественных трубных сталей и освоение их промышленного производства стали задачей номер один. Нас все больше подключали к исследованию трубных образцов.

Одной из серьезных проблем была чистота стали по неметаллическим включениям. Гуляев хорошо в этом разбирался, когда-то написал книгу «Чистая сталь», мы опубликовали совместно с ним несколько статей, рисунки из которых АП использовал в новом издании учебника, но общим направлением – трубные стали – руководил директор С. А. Голованенко, о котором Гуляев без ненависти говорить не мог.

Ко всем другим разногласиям прибавил ось еще одно. Исследование роли неметаллических включений прорисовывалось как возможная тема диссертации Лены Жуковой, которая оформилась соискателем степени кандидата наук под моим руководством. Гуляев не очень вмешивался, пока мы с Леной все больше углублялись в различные аспекты разрушения, но нас все чаще вызывал Голованенко, которого интересовали практические приложения наших выводов, и это все больше раздражало АП.

В эти же годы сформировалось уникальное, длиной в несколько десятилетий, сотрудничество ЦНИИчермета с бразильской фирмой СВММ и их германским филиалом. Они были поставщиками ниобия, без которого качественные трубы выпускать невозможно, но Голованенко не допустил, чтобы фирма просто диктовала составы и технологии, безотносительно к нашим реалиям.

Начались регулярные встречи, семинары и совместные исследования. Поскольку нужны были переводчики наших и их докладов, в узкую (подразумевающую разрешенную «связь с иностранцами») группу допустили и меня. СВММ по нашим (и моим) заказам привозила недоступные нам сборники конференций, как и живых знаменитостей, в том числе по вопросам чистоты стали.

Для оптимизации контроля включений наметился грандиозный проект выплавки 30 экспериментальных плавок на НЛМК, и мы с Леной отбирали пробы сначала в Липецке, потом на Азовстали, где прокатывали выплавленные слябы. Оказалось, что полученные нами выводы могли быть использованы как основа для коррекции технологии и полезные критерии качества. Лена начала писать «кирпич» и готовиться к защите. И вот тут началась настоящая война.

Лена Жукова Голованенко руководил направлением в целом и недвусмысленно дал понять, что он хотел бы быть со-руководителем Лениной диссертации. Я согласилась, потому что еще не чувствовала себя достаточным авторитетом для нашего совета и хотела укрепить шансы Лены при защите.

Гуляев увидел рукопись Лениной диссертации с именем Голованенко на обложке и выступил разгромно на Лениной предзащите.

Война приняла уже такие формы, что требовала каких-то действий. С моим опытом: «От бабушки ушел, от дедушки ушел, и от тебя, серый волк…» надо было как-то отделяться от Гуляева, но как? Кто хочет и может уйти и кто останется, как заново оборудоваться?

Одна из аспиранток Гуляева – Тамара Волынова, жена космонавта Волынова, заведомо оставалась с Гуляевым вместе с ее лаборантами.

О каком бы то ни было оборудовании, расположенном в построенной мною лаборатории, нельзя было и мечтать. Но нам повезло. К счастью, сканирующий микроскоп, принадлежащий Эмитрону, в построенной лаборатории не уместился и был за физическими пределами лаборатории Гуляева, где помещалась и Нила Юдина как оператор.

За год до этого с очередной научно-технической выставки мы купили Квантимет, громоздкую, но очень умную машину, функции которой в настоящее время выполняет компьютерная программа анализа изображений как приложение к любому микроскопу, и в той комнате разместились все «беженцы»: Лена Жукова, Таня Ефимова, Саша Ефимов, Саша Борцов, Борис Букреев. Через год нам удалось купить новый сканирующий микроскоп и Инстрон, отличную машину для механических испытаний, которая работает до сих пор.

Таня и Саша Ефимовы

Тем временем наступил день защиты Лены. Гуляев не только не поленился критически выступить на защите – не столько по сути диссертации, сколько с критикой роли Голованенко, но одновременно он направил письмо в ВАК. Оно было эмоциональным и по-своему смешным.

Заканчивалось оно не оспариванием права Лены стать кандидатом наук, а рекомендацией: «Считаю, что руководителем диссертации должна быть одна Нина Михайловна Фонштейн».

Ревностью к Голованенко окрасились и все наши последующие отношения, которые вне больной темы продолжали оставаться достаточно дружескими. АП не препятствовал публикации моих статей в МиТОМ, хотя придирчиво их изучал, иногда приглашал поужинать в Дом журналистов.

Все было противоречиво в отношении Александра Павловича ко мне. Он очень ревниво отнесся к моей докторской диссертации, но его критические замечания на предзащите заставили меня четче перестроить полученные результаты. Он был настроен придираться и дальше, поэтому я лично пригласила его прийти на защиту и, хотя он не пришел, все же был первым, кто позвонил поздравить.

Наша последняя встреча была в том же ресторане Дома журналистов. На этот раз я пригласила АП отметить его день рожденья. Он продолжал работать в редакции журнала почти до конца жизни. Умер он на 90-м году жизни, в феврале 1998-го.

Группа двухфазных сталей

Мы уже начали заниматься листовыми сталями повышенной прочности для автомобилестроения, отделившуюся группу соответственно назвали группой двухфазных сталей, формально как бы при дирекции, но административно (техника безопасности, ведомость для зарплаты) включенную в одну из лабораторий ИКС.