Полная версия:

28 мгновений весны 1945 года. Иллюстрированная версия

Генералы Эйзенхауэр, Паттон, Брэдли, Эдди и полковник Бернард Бурнстерн осматривают Меркерскую соляную шахту, в которой находились спрятанные немцами произведения искусства

12 апреля 1945 г.

Национальное управление архивов и документации, США

День 12 апреля завершился известием, полным драматизма. Брэдли, Паттон и я допоздна засиделись за обсуждением планов на будущее. В частности, мы рассматривали вопросы о том, кого из офицеров и какие соединения выделить для переброски на Тихоокеанский театр военных действий. Незадолго до полуночи мы отправились спать: Брэдли и я – в небольшой домик штаба Паттона, а сам Паттон ушел в свой фургон. Его часы остановились, и он включил радио, чтобы по Би-би-си уточнить время, и тут услышал сообщение о смерти президента Рузвельта. Он вернулся в наш домик, разбудил Брэдли, и затем оба вошли в мою комнату, чтобы сообщить это ошеломляющее известие мне». Генералы не были уверены, что Трумэн станет адекватной заменой Рузвельту.

В Америке есть такая поговорка-притча: «У матери было два сына. Один ушел в море, другой стал вице-президентом США. С тех пор ни о том ни о другом ничего не слышно». Пост вице-президента не самый заметный. Если, конечно…

В Вашингтоне шло пленарное заседание сената, председательствовал вице-президент Гарри Трумэн. После заседания он зашел к спикеру палаты представителей Сэму Рэйберну обсудить текущие вопросы и просто поболтать. Едва он появился в кабинете Рэйберна, тот сказал о звонке помощника Рузвельта Стива Эрли. Он разыскивал Трумэна и просил, как только он появится, немедленно связаться с Белым домом.

Вице-президент перезвонил, и его мгновенно соединили с Эрли.

– Пожалуйста, немедленно приезжайте, – произнес тот напряженным голосом, – и входите через основной вход с Пенсильвания-авеню.

В Белом доме его встретила Элеонора Рузвельт. Обняв его, она произнесла:

– Гарри, президент мертв.

Растерявшийся Трумэн задал банальный вопрос:

– Что я могу сделать для Вас, Элеонора?

Та была куда более опытным политиком и тут же отреагировала безупречно:

– Что я могу сделать для Вас, мистер президент? Ведь теперь на Вас лежат все заботы.

«Я чувствовал себя так, как будто меня ударила молния», – делился Трумэн вскоре своими ощущениями с близким другом Джоном Снайдером, которого вскоре назначит министром финансов на место Моргентау.

В мемуарах же Трумэн написал: «Мне показалось, что несколько минут мы не произносили ни слова, затем раздался стук в дверь. Вошел весь в слезах госсекретарь Стеттиниус. Его красивое лицо было искажено и опечалено. Ему в числе первых, как госсекретарю и хранителю государственной печати Соединенных Штатов и всех официальных государственных документов, рассказали о происшедшем. Он должен был во всем разобраться и сделать официальное объявление о смерти президента.

Я попросил Стива Эрли, госсекретаря Стеттиниуса и Леса Биффла, присоединившихся к нам, организовать собрание всех членов кабинета как можно быстрее. Затем я обернулся к миссис Рузвельт, чтобы выяснить ее дальнейшие действия. Она ответила, что собирается немедленно отправиться в Уорм-Спрингс, и спросила, будет ли удобно, если она воспользуется каким-либо правительственным самолетом. Я заверил ее, что использование такого самолета будет правильным и один из них будет закреплен за ней…

Я пошел в кабинет президента в западном крыле Белого дома. Сначала я попросил Леса Биффла организовать автомобиль для миссис Трумэн и Маргарет. Я сам позвонил им и, сообщив о случившемся, попросил приехать в Белый дом. Также я позвонил верховному судье Харлану Фиске Стоуну с той же новостью и просьбой срочно приехать для приведения меня к присяге. Он ответил, что прибудет немедленно. Что и сделал, затратив на дорогу не более пятнадцати-двадцати минут.

Остальные к тому времени уже подошли. Среди них находились спикер Рейберн, лидер большинства в палате представителей Джон У. Маккормак, лидер меньшинства Джозеф В. Мартин. Я попытался лично переговорить с сенатором Альбеном В. Баркли, лидером сенатского большинства, но не смог его найти. Как оказалось, он уже узнал о смерти президента и сразу же отправился к миссис Рузвельт. Он был у нее в Белом доме, когда мы собирались в комнате кабинета.

Времени для формальностей и протокола не оставалось. Прибыло множество сотрудников и членов Конгресса. Присутствовали только три дамы – миссис Трумэн, Маргарет и секретарь Френсис Перкинс…

Стив Эрли, Джонатан Дэниелс и остальные служащие президентского секретариата пытались разыскать для меня Библию, чтобы верховный судья Стоун мог организовать принятие присяги».

Как видим, Трумэн на удивление быстро овладел своими чувствами и ситуацией, распорядившись оповестить о трагедии членов Конгресса и прессу. Около шести часов вечера все радиостанции Соединенных Штатов, прервав передачи, сообщили о смерти Рузвельта.

Председатель Верховного суда Харлан Стоун, согласно американской традиции, должен был принять присягу нового президента. В семь часов с небольшим Трумэн, рядом с которым стояли супруга Бесс и дочь Маргарет, произнес слова присяги. В комнате была и одетая в черное Элеонора Рузвельт.

Первую присягу не засчитали. Спохватились, что забыли пригласить в зал заседаний кабинета фотокорреспондентов, которые должны были запечатлеть этот момент для истории. Для них церемонию пришлось провести еще раз.

– Да поможет Вам Бог, – сказал Стоун после повторной процедуры.

– Да поможет мне Бог, – согласился Трумэн и поцеловал Библию.

Часы над портретом президента Вудро Вильсона показывали 19:09.

Вступил в должность 33-й президент Соединенных Штатов Америки.

Затем наскоро прошло заседание кабинета министров. Самый пожилой и уважаемый член кабинета военный министр Генри Стимсон вспоминает: «Это была группа очень мрачных людей. Ведь при всех своих идиосинкразиях наш шеф был очень добрым и дружественно настроенным человеком, его юмор и любезность всегда вливали жизнь в заседания кабинета. Я думаю, что каждый из нас остро чувствовал потерю личного друга».

«Как только все расселись, вошел секретарь Эрли, – вспоминал Трумэн.

– Прессу интересует, – объяснил он, – начнется ли конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско, как намечалось, 25 апреля?

Я ни секунды не колебался и ответил Эрли, что конференция будет проведена согласно указаниям президента Рузвельта… Таким стало мое первое решение на посту президента.

Когда Эрли вышел, я обратился к членам кабинета. В моем обращении уже содержалось то, о чем я переговорил с некоторыми из них лично, – мне бы хотелось продолжать видеть их всех на своих постах. Мое намерение, сказал я, оставить неизменной внешнюю и внутреннюю политику администрации Рузвельта.

Первое заседание кабинета оказалось коротким, и, когда все в молчании покинули помещение, со мной остался лишь министр Стимсон».

Стимсону было 77 лет. Он помнил еще рассказы своей прабабки, общавшейся в детстве с Джорджем Вашингтоном. Он учился в Академии Филлипса в Эндовере, закончил Йельский колледж и юридический факультет Гарварда, был военным министром при Уильяме Говарде Тафте, генерал-губернатором Филиппин при Кальвине Кулидже, госсекретарем при Герберте Гувере. В 1940 году Рузвельт вновь призвал его на службу, и именно Стимсон сумел создать могущественную американскую военную машину.

«Он попросил разрешения доложить об одном деле, не терпящем отлагательств, которое касалось самого значительного претворяемого в жизнь проекта – создания нового взрывчатого вещества, обладающего поразительной разрушительной мощью, – пишет Трумэн. – Краткое сообщение привело меня в замешательство. Из него мне впервые стало известно об атомной бомбе, но без каких-либо подробностей».

В это трудно поверить, но в тот день Сталин и Молотов – благодаря хорошо поставленной разведке – были куда более информированы об американском ядерном проекте, чем вступивший в должность президент Соединенных Штатов.

Вообще-то Трумэн что-то слышал о существовании «Манхэттенского проекта» со времени своей работы председателем сенатского Комитета по расследованию программы национальной обороны. Он даже пытался выяснить, какую именно цель преследует самый крупномасштабный секретный проект в стране. Но тогда Симпсон резко поставил его на место, посоветовав не совать свой нос в те дела, о которых даже сенаторам знать не положено.

А человек, имевший самое непосредственное отношение к американскому ядерному проекту – руководитель атомной лаборатории в Лос-Аламосе Роберт Оппенгеймер – узнал о смерти Рузвельта вскоре после нее.

Работа была приостановлена. Оппенгеймер распорядился, чтобы все сотрудники собрались у флагштока перед административным корпусом для официального объявления.

Оппенгеймер вышел на крыльцо и выступил с коротким скорбным сообщением. Некоторые сотрудники лаборатории беспокоились, будет ли теперь продолжен «Манхэттенский проект». Оппенгеймер ничего не ответил. Назначил церемонию прощания с президентом на воскресенье.

О завершении того бурного для него дня рассказывал Трумэн: «Через полчаса после завершения заседания кабинета я уехал в свою квартиру на Коннектикут-авеню 4701. Когда я приехал, то обнаружил миссис Трумэн, Маргарет и мать миссис Трумэн – миссис Уоллес – в квартире генерала Джеффа Дэвиса, нашего соседа. Этим вечером у Дэвисов был ужин с ветчиной и индейкой, и они нас накормили. Не знаю, когда последний раз ели миссис Трумэн и Маргарет, но у меня не было и крошки во рту с полудня. Вскоре мы вернулись в свою квартиру».

Он позвонил своей матери. 92-летняя Марта напутствовала сына:

– Гарри, старайся делать все как можно лучше, но играй по правилам.

Через пару дней Гарри записал в дневник, что в тот момент не представлял себе, «как отреагирует страна на смерть человека, которого боготворили почти все. Особенно я беспокоился по поводу реакции в вооруженных силах. Я не знал, как все это скажется на военных действиях, на контроле над ценами, на военной промышленности. Я знал, что у президента было множество встреч с Черчиллем и Сталиным. Я не был знаком со многими вещами, и надо было тщательно все обдумать, но я решил, что всего лучше отправиться домой и послушать музыку… Отправился в постель, решил спать и больше ни о чем не волноваться».

Мгновение 2

13 апреля, пятница

Сверхдержава СССР

В резиденции американского посла в Москве в ночь на 13 апреля шумно веселились. Прощальную вечеринку устроил возвращавшийся на родину дипломат Джон Мелби. Веселье в «Спасо-хаус» было в разгаре, когда далеко за полночь дежурный по посольству позвонил Гарриману и сообщил, что он только что услышал в ночном выпуске новостей по радио о смерти президента США. Гарриман вернулся в зал, остановил музыку и сообщил собравшимся печальное известие. Все сразу покинули зал.

«В 02 часа 50 минут позвонил Гарриман и попросил сообщить народному комиссару Молотову, что незадолго до 23 часов по московскому времени скончался президент Соединенных Штатов Рузвельт, – записал в дневник дежурный помощник наркома Михаил Потрубач. – Гарриман заявил, что сегодня днем, по возможности раньше, он хотел бы видеть г-на Сталина и г-на Молотова». Посол явно не находил себе места: через пять минут он снова позвонил в НКИД и запросил встречу с Молотовым «этой ночью». В 3 часа 05 минут Потрубач перезвонил Гарриману: нарком желал бы «посетить посла сейчас же, если ему это удобно».

Гарриман писал, что приехавший выразить соболезнования Молотов был «глубоко тронут и взволнован. Он задержался на некоторое время и говорил о том, какую роль сыграл президент Рузвельт в войне и строительстве планов на мирное время». Молотов, докладывал Гарриман в Вашингтон, «казался очень расстроенным и взволнованным… Я никогда не видел его таким искренним».

Гарриман просил как можно скорее организовать ему встречу со Сталиным. Скоро не получилось. У Сталина день был уже плотно расписан.

Информация к размышлению

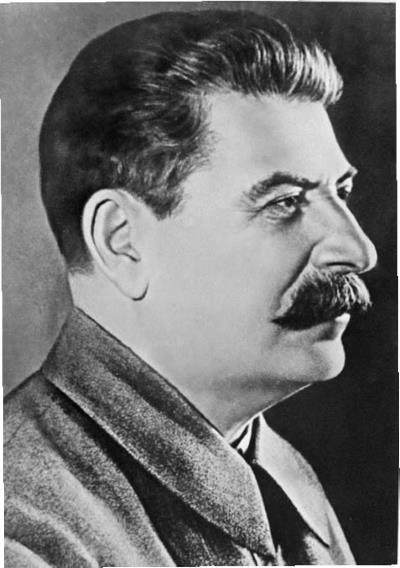

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович. 66 лет.

Член ВКП(б) с 1901 года.

Председатель Государственного Комитета Обороны СССР, Председатель Совета народных комиссаров, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), Верховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР, народный комиссар обороны, маршал Советского Союза.

И.В. Сталин

1942 г.

Библиотека Конгресса США

Родился в крестьянской семье в Гори Тифлисской губернии. Воспитывала мать, переболел в детстве оспой и тифом, травмирована левая рука. Образование Сталин получил в Горийском духовном училище, а также в Тифлисской духовной семинарии, откуда был изгнан за революционную деятельность. Работал в Тифлисской физической обсерватории. Член Тифлисского и Батумского комитетов РСДРП, с 1901 года на нелегальном положении. Дооктябрьская биография умещается между семью арестами и пятью побегами из тюрем и ссылок. Один из лидеров большевиков Закавказья, член Русского бюро ЦК. Жизнь революционера выработала у Сталина расчетливость, осторожность, холодную рассудительность, жестокость, невозмутимость, самодисциплину, смелость, обостренное чувство опасности.

В первом ленинском правительстве получил портфель наркома по делам национальностей. Член Политбюро с момента его создания. Член Военных советов ключевых фронтов в годы Гражданской войны.

С 1922 года Генеральный секретарь ЦК ВКП (б). Одержал победу во внутрипартийной борьбе 20-х годов и стал единоличным правителем СССР. Сталин подавил массовыми репрессиями реальную и потенциальную оппозицию, отбросил в сторону ленинский НЭП и провел насильственную модернизацию страны через формирование крупных коллективных хозяйств на селе и индустриализацию – создание тяжелой промышленности и военно-промышленного комплекса. В 1940 году возглавил правительство.

С начала войны Сталин был единственным из лидеров Большой тройки, кто руководил операциями своих армий.

Первая супруга – Екатерина Семеновна Сванидзе – умерла от тифа. От первого брака сын Яков. Погиб в немецком плену. Вторая супруга – Надежда Сергеевна Аллилуева – застрелилась. Дети от второго брака – Василий и Светлана.

К 1945 году на волне впечатляющих успехов Красной армии, освободившей половину Европы, Сталин чувствовал себя, и не без оснований, военно-политическим триумфатором. И он ни в коей мере не собирался сдавать ни Соединенным Штатам, ни Великобритании позиций, завоеванных на мировой арене ценой таких огромных жертв, которые понес в войне Советский Союз.

На Восточном фронте Германия и ее союзники до открытия второго фронта держали от 95,5 % своих сухопутных сил в июне 1941 года, до 92,1 % – в январе 1944 года. После открытия второго фронта советско-германский фронт отвлекал на себя 69–71 % немецких дивизий, 81 % орудий и минометов, 67 % бронетанковой техники.

Советский Союз, находившийся до войны в жесткой политической изоляции, с руководителями которого западные лидеры до 1941 года считали ниже своего достоинства даже общаться, становился, если уже не стал, сверхдержавой.

Советское руководство ставило амбициозные исторические и геополитические задачи государства Российского. «Сталин не раз говорил, что Россия выигрывает войны, но не умеет пользоваться плодами побед, – подтверждал Молотов. – Русские воюют замечательно, но не умеют заключать мир, их обходят, недодают… Моя задача как министра иностранных дел была в том, чтобы нас не надули».

Парадный фотопортрет Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами СССР И.В. Сталина в группе высшего командного состава Красной Армии: Г.К. Конев, К.Е. Ворошилов, Н.А. Булганин, А.И. Еременко, КС. Москаленко, ВД. Соколовский, П.П. Белов и другие

1945 г.

Из фондов РГАКФФД

СССР был, в первую очередь, военной сверхдержавой. «Советские войска к тому времени превосходили врага по всем показателям, – писал маршал Жуков. – Наша действующая армия к исходу 1944 года насчитывала 6,7 миллиона человек. У нее было 107,3 тысячи орудий и минометов, 2677 реактивных установок, 12,1 тысячи танков и самоходно-артиллерийских установок, более 14,7 тысячи боевых самолетов…

В это время наша боевая мощь усилилась польскими, чехословацкими, румынскими и болгарскими войсками, которые успешно громили фашистов. Их общая численность к началу 1945 года составляла 347 тысяч человек, они имели около 4000 орудий и минометов и около 200 танков. В составе 3-го Белорусского фронта героически сражались французские летчики авиационного полка “Нормандия-Неман”».

Превосходство советских сил над германскими Черчилль оценивал как трехкратное. Гудериан называл его четырнадцатикратным. Как говорится, у страха глаза велики, да и как могла меньшая сила сломить самого Гудериана.

И дело было не в цифрах. У нас была великая армия. И она была настроена на последний и решительный бой. Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский писал: «Бойцы, командиры и политработники были полны энтузиазма, горели желанием как можно лучше выполнить задачу. К этому времени мы уже имели хорошо подготовленные офицерские кадры, обладавшие богатейшим боевым опытом. Общевойсковые командиры научились в совершенстве руководить подразделениями, частями и соединениями в различных видах боя. На высоте положения были и командиры специальных родов войск – артиллеристы, танкисты, летчики, инженеры, связисты. А советский народ в достатке обеспечил войска лучшей к тому времени боевой техникой. Подавляющее большинство сержантов и солдат уже побывало в боях. Это были люди обстрелянные, привыкшие к трудным походам… В последних, завершающих боях наши люди проявили подлинно массовый героизм. Подвиг стал нормой их поведения».

Но Советский Союз выигрывал войну и экономически. Вся страна превратилась в единый боевой лагерь, живший под девизом: «Все для фронта, все для победы!» «Наша промышленность в труднейших условиях вооруженной борьбы с сильным врагом, который нанес нам такой огромный материальный ущерб, сумела за годы войны произвести почти вдвое больше современной боевой техники, чем гитлеровская Германия, опиравшаяся на военный потенциал Европы», – справедливо замечал Жуков.

СССР смог создать мощнейшую производственную, научную и опытно-конструкторскую базу, которая легла в основу нашего военно-промышленного комплекса. К концу 1944 года в систему советского ВПК входили 562 военных завода и 98 научно-исследовательских институтов и опытноконструкторских бюро, на которых в общей сложности работали 3,5 млн человек, что составляло почти 15 % от всех занятых в народном хозяйстве страны.

Заметно вырос морально-политический потенциал СССР. На это уже обращали внимание и американские аналитики. Многие из них приходили к выводу, что советский политический строй не только успешно выдержал испытание чудовищной войной, но и вышел из нее значительно окрепшим.

Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский у аэростата в ходе конференции по обобщению боевого опыта 2-го Белорусского фронта

1945 г.

Из фондов РГАКФФД

В оценках американской разведки – Управления специальных служб (УСС) – во-первых, отмечалось расширение социальной базы власти за счет «привлечения к себе ключевых групп населения, которые по своим собственным соображениям будут заинтересованы в сохранении основ существующей советской системы». В первую очередь, имелось в виду резкое расширение «новой номенклатуры» и численности ВКП(б) за счет военных, служащих, инженерно-технической и научной интеллигенции. Возникал «новый правящий класс, составленный из людей, наиболее необходимых для постоянного функционирования высокоцентрализованного индустриального государства. Прочная поддержка со стороны этих групп, мотивируемая отчасти их эгоистической заинтересованностью в существующем режиме, видимо, будет вносить большой вклад в стабильность режима власти».

Сама партия превратилась в массовую организацию, заслужившую народный авторитет. Улучшилось отношение к правящей верхушке со стороны «ранее враждебных или отчужденных слоев населения – крестьянства, интеллигенции, верующих». Отмечалась законная гордость от одерживаемой победы, возвращения России на мировую арену в качестве великой державы, еще раз подтвердившей свою историческую роль «спасителя Европы от угрозы азиатского и тевтонского порабощения». Этот настрой, отмечали эксперты УСС, был разительным контрастом с советским комплексом «неполноценности и изоляции» межвоенного периода.

Но ограниченность факторов силы тоже была налицо. Известный британский историк великих держав Пол Кеннеди замечал: «СССР действительно обогнал рейх в гонке вооружений, а не только победил его на фронтах, но сделать это ему удалось за счет невероятного сосредоточения всех усилий на военно-промышленном производстве и резкого сокращения всех прочих секторов экономики – потребительских товаров, розничной торговли, сельского хозяйства (хотя спад в производстве продуктов питания объяснялся главным образом немецкими грабежами). Таким образом, Россия 1945 года была, в сущности, военным гигантом, но при этом страдала от бедности, лишений и дисбаланса».

Экономическая цена войны для СССР была колоссальной. Создание столь гигантской военной машины могло произойти только за счет многих других отраслей народного хозяйства, прямо не связанных с войной. А были еще и чудовищные потери от немецкой оккупации. Молотов в 1945 году называл цифры: «Немецко-фашистские оккупанты полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и более 70 тысяч сел и деревень, сожгли и разрушили свыше 6 миллионов зданий и лишили крова около 25 миллионов человек. Среди разрушенных и наиболее пострадавших городов имеются крупнейшие промышленные и культурные центры страны: Сталинград, Севастополь, Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Смоленск, Харьков, Воронеж, Ростов-на-Дону и многие другие. Гитлеровцы разрушили и повредили 31850 промышленных предприятий, на которых было занято около 4 миллионов рабочих и служащих. Гитлеровцы разорили и разграбили 98 тысяч колхозов, в том числе большинство колхозов Украины и Белоруссии. Они зарезали, отобрали и угнали в Германию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов голов крупного рогатого скота, десятки миллионов свиней и овец. Только прямой ущерб, причиненный народному хозяйству и нашим гражданам, Чрезвычайная государственная комиссия определяла в сумме 679 миллиардов рублей (в государственных ценах)». Ограниченность возможностей Советского Союза тоже отчетливо сознавалась в Кремле.

Контуры будущей советской внешнеполитической стратегии уже активно прорабатывались рядом специальных комиссий, деятельность которых координировал Молотов.

Несмотря на быстрое продвижение союзников на Западе, именно кровопролитные сражения на Востоке определяли ход военных действий и результаты дипломатических переговоров. Достигнутые на Ялтинской конференции договоренности, по сути, закрепляли за СССР его зону интересов в том виде, как они были обозначены в секретном протоколе в договоре о ненападении с Германией 1939 года, и зона эта почти совпадала с границами Российской империи – без Польши и Финляндии. Более того, СССР готовился присоединить часть Восточной Пруссии с Кёнигсбергом (хотя формально западные союзники так и не признают присоединения к СССР прибалтийских республик).

Классовые цели компартии отодвигались на второй план. Молотов на пенсии напишет: «Во Второй мировой войне не стоял вопрос о превращении тогдашней антифашистской войны в гражданскую войну против буржуазии, поскольку СССР вел войну против фашистских стран вместе с несколькими главными антифашистскими буржуазными странами. Тогда задачи СССР заключались в том, чтобы, прежде всего (вернее, во-первых) защитить и отстоять демократические (точнее, буржуазно-демократические) цели второй мировой войны от фашизма и добиться как можно более решительного поражения фашизма (Германии и Италии, а также милитаризма Японии). Разумеется, СССР и тогда стремился, во-вторых, к тому, чтобы антифашистские цели войны осуществлялись как можно более последовательно, как можно более решительно и, где можно, где были советские войска, СССР всей своей мощью поддерживал наиболее решительных противников фашизма – компартии (Румыния, Болгария, Чехословакия, Польша и др.)».

В отношении занятых советскими войсками стран Восточной Европы стратегия Москвы заключалась в том, чтобы иметь там правительства «независимые, но не враждебные». Планов советизации этих государств изначально не существовало.