Полная версия:

28 мгновений весны 1945 года. Иллюстрированная версия

Один из руководителей советской разведки Павел Анатольевич Судоплатов свидетельствовал, что верхушка НКВД и военной разведки «вообще не упоминали о перспективах социалистического развития Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии. Социалистический выбор как реальность для нас в странах Европы был более или менее ясен только для Югославии. Мы исходили из того, что Тито как руководитель государства и компартии опирался на реальную военную силу. В других же странах обстановка была иной. Вместе с тем мы сходились на том, что наше военное присутствие и симпатии к Советскому Союзу широких масс населения обеспечат стабильное пребывание у власти в Польше, Чехословакии и Венгрии правительств, которые будут ориентироваться на тесный союз и сотрудничество с нами».

Но даже с Югославией не все было так однозначно. Сталин советовал Иосифу Броз Тито снять красные звезды с югославской военной формы, чтобы «не пугать англичан».

Своей важной задачей Москва на том этапе видела поддержку и обеспечение участия во властных структурах тех сил, которые так или иначе ориентировались на СССР. В первую очередь, речь шла, конечно, о главном «классовом» союзнике – коммунистах, которые во всех странах Восточной Европы, кроме Чехословакии, до войны действовали нелегально. Курс на достижение компромиссов, формирование коалиционных блоков с некоммунистическими партиями в реальной политической практике сочетался с открытым использованием силовых приемов для нейтрализации или подавления тех сил, которые отвергали сотрудничество с коммунистами и (или) занимали открыто антисоветские позиции. Имело место сочетание насильственного «натягивания советского пиджака» на освобожденные страны с очевидным ростом социалистических настроений и социальной базы для режимов «народной демократии». В Финляндии, Норвегии и Австрии, где уже стояли советские войска, но компартии были слабы, политики советизации вообще не проводилось.

Опыт сотрудничества с западными странами воспринимался в Кремле как совсем не однозначный. На одной чаше весов лежало политическое и военное взаимодействие, союзнические конференции, совместные усилия по созданию ООН, военная и экономическая поддержка Советского Союза со стороны западных держав, которая сыграла немалую роль в укреплении оборонной мощи СССР.

Заместитель председателя Совнаркома Николай Александрович Вознесенский определял удельный вес западных поставок в 4 % от внутреннего военного производства. Американские оценки – около 10 %. Но при этом надо иметь в виду, что западная статистика учитывает отправленную продукцию без учета потерь при доставке. Обоснованной представляется цифра в 6–7%.

Из США, Великобритании и Канады было поставлено 22 195 самолетов, 12900 танков, 5000 орудий, 427 000 автомобилей всех классов. В порядке ленд-лиза поступило около 1 % от общего советского производства стрелкового и артиллерийского оружия, 20 % фронтовых бомбардировщиков, от 16 до 23 % – фронтовых истребителей, свыше 80 % радиолокационного оборудования. Американские «форды», «джипы» и «студебеккеры» составляли 70 % от автопарка Советской армии. Поступали также продовольствие, одежда, телефонные провода, авиационное топливо, легированная сталь, высокоточные приборы, станки и инструменты. Кроме того, сам факт помощи имел большое моральное значение, добавляя чувство уверенности советским людям.

В начале войны до половины поставок осуществлялось через наши северные порты, куда шли конвои, неся большие потери. Затем основные поставки пошли через Персидский залив и Иран, а также через дальневосточные порты. Более 8 тысяч самолетов (половина от всех американских поставок) были переправлены через АЛСИБ – авиатрассу между Аляской и Сибирью.

При этом не следует забывать, что и сам СССР поставлял оружие в другие страны. Так, Войску Польскому Советский Союз передал 8 340 орудий и минометов, 630 самолетов, 670 танков и самоходно-артиллерийских установок, свыше 406 тысяч винтовок и автоматов, большое количество транспортных машин, средств связи. Войска Югославии получили 5 800 орудий и минометов, около 500 самолетов, 69 танков, более 193 тысяч винтовок, карабинов и автоматов, 15,5 тысяч пулеметов. Огромными были поставки советского вооружения в Китай.

На другой чаше весов лежало традиционное взаимное недоверие союзников друг к другу, затягивание с открытием второго фронта в Европе, в чем в Москве не без оснований усматривали стремление переложить именно на СССР основные тяготы войны, многократный обман союзниками советского руководства по поводу сроков открытия второго фронта, те же сепаратные переговоры с немцами, нежелание учитывать советские интересы в Восточной Европе. Существовал и культурно-цивилизационный разрыв. «Рузвельта и Черчилля объединял комплекс англо-американской исключительности и превосходства, убеждение в цивилизаторской миссии англоязычных народов по отношению к остальному миру, включая “полуварварскую” Россию, – пишут знающие историки. – В Сталине они видели пусть выдающегося, но все же варварского лидера – “Аттилу”, как за глаза называли его некоторые британские деятели».

Вместе с тем в Кремле были настроены на продолжение партнерства с Западом после войны. «У советского руководства и лично у Сталина оставалось твердое намерение продолжать сотрудничество с западными державами – союзницами по антигитлеровской коалиции», – подтверждал Громыко.

Вот что пишет о мотивах руководителей СССР тщательно изучивший этот предмет известный историк Владимир Олегович Печатнов: «Военный опыт сотрудничества с Западом не изменил в корне их большевистски-циничного взгляда на союзников как коварных, корыстных и лицемерных, а наш союз – как временное соглашение с “одной фракцией буржуазии”, на смену которому может прийти соглашение с другой… Но тот же циничный прагматизм подталкивал Сталина и его окружение к сохранению заинтересованности в продолжении сотрудничества с Западом, по крайней мере – на ближайшую послевоенную перспективу. Во-первых, союз представлялся реальным способом предотвращения новой германской и японской угрозы… Во-вторых, союз создавал институциональные рамки для легитимации новых советских границ и обширной сферы влияния за их пределами… Кроме того, сотрудничество с США было необходимо для получения экономической и финансовой помощи, в которой так остро нуждалось разрушенное войной хозяйство страны».

Сближала с Западом и перспектива продолжения войны – теперь уже на Дальнем Востоке.

22 января 1945 года американский ОКНШ подготовил для президента меморандум о завершающем этапе войны с Японией. Вторжение на основные ее острова планировалось только на зиму 1945–1946 годов, а в случае затягивания войны в Европе – и на более поздний срок. Считалось, что для победы потребуется не менее 18 месяцев после капитуляции Германии и 200 тысяч жизней американских военных. Помощь СССР считалась необходимой.

Япония по сути с 1931 года, а формально с 1937 года вела войну против Китая, угрожала дальневосточным границам СССР, где не раз вспыхивали вооруженные столкновения, оккупировала одну за другой страны Юго-Восточной Азии, воевала с западными державами в Тихом океане. Советский Союз даже в самые тяжелые годы войны с нацистами был вынужден держать миллионную армию на Дальнем Востоке. В Ялте было окончательно решено: СССР вступит в войну против Японии через три месяца после окончания войны в Европе. Кроме того, Москве удалось добиться согласия союзников на полный пересмотр итогов русско-японской войны 1904–1905 годов – и в отношении прежних российских владений в Китае, и в отношении Сахалина и Курил, чья принадлежность Советскому Союзу была подтверждена.

В апреле 1945 года истекал срок, когда у СССР существовала правовая возможность денонсировать пакт о нейтралитете с Японией: если бы он это не сделал, пакт автоматически продлевался на следующие пять лет. Учитывая ялтинские договоренности, дальше тянуть было нельзя. 5 апреля Молотов пригласил японского посла Наотакэ Сато и заявил ему о денонсации пакта из-за коренного изменения международной обстановки: «Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в ее войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продолжение этого Пакта стало невозможным».

Сато уверял в желании сохранить мир на Дальнем Востоке. Японское правительство выразило, мягко говоря, сожаление. «Время, когда мы могли бы прибегнуть к каким-либо остроумным приемам с целью склонить СССР на свою сторону, явно прошло, – писал Сигэнори Того, возглавивший в те дни японский МИД. – Но ведь полное и окончательное присоединение СССР к нашим противникам было бы для Японии фатальным».

Именно в апреле, рассказывал заместитель начальника Генерального штаба Сергей Матвеевич Штеменко, начали планировать кампанию против Японии: «В апреле 1945 года на Дальний Восток потянулись войска и штабы… В апреле же развернулось обновление материальной части дальневосточных танковых соединений. А Генеральный штаб тем временем получил указание – окончательно разработать план войны с Японией. Первоначально задача формулировалась в самом общем виде, с одной лишь принципиальной установкой, особо подчеркнутой Верховным главнокомандующим: войну провести в самый короткий срок. Это была задача со многими неизвестными».

Япония меж тем успешно продолжала войну с Китаем, который активно поддерживали и Советский Союз, и Соединенные Штаты. Причем и Москва, и Вашингтон выступали за членство Китая в будущем Совете Безопасности ООН и формально признавали центральной властью в Китае гоминьдановское правительство Чан Кайши. Но при этом у Кремля была и дополнительная игра, связанная с Компартией Китая во главе с Мао Цзэдуном, у которой были собственные вооруженные силы. При этом Мао и Чан не могли договориться. Вооруженные столкновения между войсками КПК Китая и Гоминьдана случались даже в тылу армий микадо, несмотря на формально существовавший в те годы единый фронт.

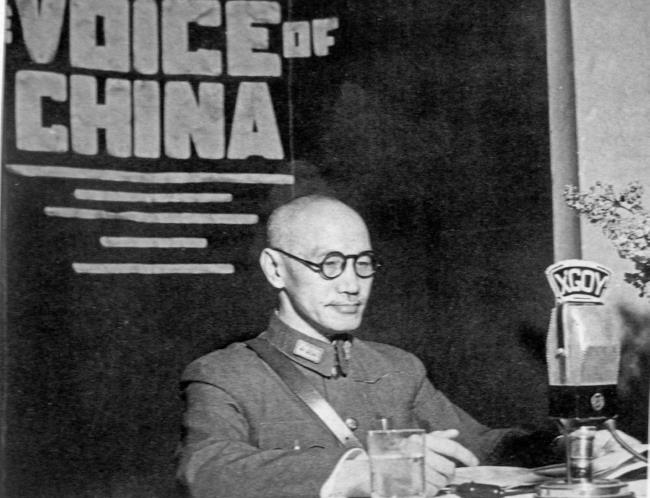

Председатель Национального правительства Китайской республики и главнокомандующий вооруженными силами Китая Чан Кайши выступает в студии китайской международной радиостанции «Голос Китая» («The Voice of China»)

Чунцин, 1945 г

Сталин и Молотов темнили в отношении своих планов в Китае. Сталин говорил Гарриману в 1944 году:

– Большой ошибкой Чана является то, что он отказывается использовать китайских коммунистов против врага. Это глупая политика. Китайские коммунисты – не настоящие коммунисты, они «маргариновые» коммунисты.

Молотов убеждал эмиссаров Рузвельта:

– Некоторые из этих людей называют себя «коммунистами», но они не имеют никакого отношения к коммунизму… Советское правительство никоим образом не связано с этими «коммунистическими элементами».

Осенью 1944 года советская сторона даже предлагала организовать встречу Сталина с Чан Кайши для того, чтобы продемонстрировать ориентацию Москвы именно на Гоминьдан.

Сталин 13 апреля, как и почти всегда в те годы, провел день, встречаясь с руководителями Генштаба и членами ГКО. Оценивали ситуацию на фронтах и строили планы на будущее. Новости с фронтов были хорошие.

Наши войска взяли Вену. «К середине дня 13 апреля вражеский гарнизон был почти полностью уничтожен. Недобитые части бежали на левый берег Дуная по мосту, но он тут же был захвачен», – напишет начштаба 3-го Украинского фронта Иванов.

Его коллега Матвей Васильевич Захаров, возглавлявший штаб 2-го Украинского фронта, которым командовал Малиновский, рассказывал: «13 апреля соединения 3-го и 2-го Украинских фронтов штурмом овладели столицей Австрии. Вместе с нашими войсками в Венской операции участвовали воины Болгарии. Вскоре после этого события Родион Яковлевич, взглянув на мою оперативную карту, испещренную разными пометками, шутливо заметил:

– Удивительное совпадение, Матвей Васильевич! Над Будапештом ты поставил дату 13 февраля, а над Веной – 13 апреля. Видно, невезучие для Гитлера цифры. Нам же и чертова дюжина впрок.

Советские танки в предместье Вены Апрель 1945 г.

Фотограф:

Евгений Халдей

Из фондов РГАКФФД

Вечером в честь освобождения Вены Москва салютовала войскам 3-го и 2-го Украинских фронтов двадцатью четырьмя залпами из 324 орудий. В результате Венской операции была разгромлена немецкая группа армий “Юг”. Только пленными противник потерял более 130 тысяч солдат и офицеров. Советские войска захватили и уничтожили 1345 танков и штурмовых орудий, более 2 550 полевых орудий.

А маршал Василевский и его 3-й Белорусский фронт не позволяли вздохнуть немецким соединениям в Восточной Пруссии и Прибалтике. Как писал Типпельскирх, «русские дали защитникам Земландского полуострова весьма немного времени. После того, как высвободились соединения под Кёнигсбергом, они были брошены на разгром последней немецкой позиции на Земландском полуострове, где оборонялись несколько потрепанных немецких дивизий».

Под утро Василевский издал приказ: «Атаковать и уничтожить противника». Сам он напишет: «Утром 13 апреля наши войска возобновили наступление. Сосредоточив вдвое превосходящие силы, фронт наносил главный удар в центре, в общем направлении на Фишгаузен… С севера на юг стояли 2-я и 11-я гвардейские, 5-я, 39-я и 43-я армии. В первый же день наступления оборона противника была прорвана». Но потребовалось еще четыре дня упорных боев, чтобы овладеть Фишгаузеном.

Советский кавалерист в Вене

Апрель 1945 г.

Фотограф:

Леонид Бернштейн

Из фондов РГАКФФД

Но, конечно, в центре внимания Сталина был ход подготовки к главной – Берлинской операции. О ней мы еще узнаем.

Мысли Сталина были не только о фронтах. Они были и об Америке. Он хорошо представлял, что означает смерть Рузвельта для отношений с Соединенными Штатами.

Теперь ему предстояло начать переписку с новым для него человеком – президентом Трумэном.

Регулярная переписка между лидерами трех держав – Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем, – ставшая своего рода стержнем, вокруг которого вращалась дипломатия в годы войны, началась после нападения Германии на СССР. Треугольник не был равносторонним: Черчилль и Рузвельт находились друг с другом в гораздо более доверительных отношениях, чем со Сталиным, и постоянно обменивались информацией о содержании посланий советского лидера, тогда как он не был осведомлен об их переписке. При этом у британского премьера и американского президента было гораздо больше соавторов, чем у Сталина. С американской стороны в подготовке посланий Рузвельта участвовало 17 помощников. В Англии заготовки писем готовились в Форин офис и Комитете начальников штабов, затем они обсуждались на заседаниях кабинета, где давались поручения Министерству иностранных дел подготовить ответ, а копии рассылались королю и ключевым министрам. Сталину почти все заготовки писал Молотов, а Генсек с ними соглашался или сам их правил. Содержание посланий лишь иногда доводилось до сведения отдельных старших членов Политбюро по вопросам их компетенции.

Сталин еще утром 13-го направил Трумэну подготовленное Молотовым послание с соболезнованиями, где говорилось: «Правительство Советского Союза выражает свое искреннее сочувствие американскому народу в его тяжелой утрате и свою уверенность, что политика сотрудничества между великими державами, взявшими на себя основное бремя войны против общего врага, будет укрепляться и впредь».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов