Полная версия

Полная версияКраткое руководство по ориентированию на местности в условиях природной среды. Учебное пособие

Тропы, следы лошадей и животных, особенно в пустынных и степных районах, в большинстве случаев ведут к населенным пунктам или к источнику воды. Отдельные повадки животных и птиц показывают на близость населенных пунктов и воды. Хорошими проводниками к населенному пункту могут быть лошадь и собака.

Ориентирование по свету

Немалое значение при ориентировании имеет свет, источник которого весьма удобен для выдерживания по нему направления движения или для определения положения объекта на местности. Двигаться ночью на источник света наиболее надежно.

Морские маяки, сигналы на реках, костры, ракеты, ночной выстрел, освещенное окно, искры из трубы, огонек от спички и папиросы, свет электрического фонаря или фар машины – прекрасные ночные ориентиры.

Засекая момент вспышки источника звука (момент его восприятия), можно определить расстояние до предмета, издающего звук. Свет распространяется со скоростью 300 000 км/сек.

Например, так можно определить расстояние до ружья охотника, если видно пламя выстрела.

Увидев, например, молнию, считают секунды до первого раската грома:

– через 1 сек расстояние равно 1/3 км,

– через 2 сек – 2/3 км,

– через 3 сек – 1 км,

– через 4 сек – 1 1/3 км.

Ночная видимость предметов характеризуется следующими цифрами:

– вертикальные лучи прожектора до 50 км,

– костры до 8 км,

– зарницы в облаках до 5 км,

– мигающий огонь и отблески оружейных выстрелов до 1,5 км,

– карманный электрический фонарь до 1,5 км.

Ориентирование в лесу

Не нужно особой наблюдательности, чтобы подметить неодинаковое развитие деревьев в разных условиях. В отличие от деревьев, образующих лес, деревья, выросшие на свободе, в саду или поле, имеют более короткий конусообразный ствол, от которого отходят толстые сучья.

Если споровые растения – мхи, папоротники, хвощи, плауны, а также грибы – встречаются на открытых местах, то это свидетельствует о том, что здесь недавно был лес.

Сломанные ветки, затески на деревьях, кучи камней и другие искусственные ориентиры, оставленные человеком в лесу, помогают найти обратный путь.

Прежде чем углубиться в лес, следует всегда обратить внимание на Солнце, запомнить, с какой стороны оно расположено. Если Солнце справа, то при выходе в том же направлении из леса нужно, чтобы оно оказалось слева.

Задерживаясь в лесу больше часа, необходимо помнить, что вследствие вращения Земли Солнце кажется сместившимся вправо. Поэтому, выходя из леса по Солнцу, если вы пользуетесь им в качестве ориентира, необходимо дополнительно уклоняться влево на 15° в час.

Находясь в лесу, необходимо все время ясно представлять себе стороны горизонта и направление движения. Здесь основным средством ориентирования является компас.

В солнечные дни ориентирами могут служить тени от деревьев, в пасмурные дни ориентирами могут быть другие дополнительные приемы и предметы, указанные в предыдущих разделах. Можно ориентироваться по облакам, быстро несущимся в одном направлении, которое в течение многих часов может считаться почти неизмененным.

Передвигаясь в лесу, необходимо все время представлять свое местоположение, т.е. запоминать по возможности свой путь, замечая по дороге предметы, которые могут служить ориентирами.

В густом (лес густой – кроны сомкнуты; средний – расстояние между кронами не больше их диаметра; редкий – расстояние между кронами более одного диаметра) лесу нередко ориентируются, взобравшись на высокое дерево. По эху можно судить о расположении близких утесов или крутых склонов, определив удвоенное расстояние до них по времени прохождения звука. Если известно расположение речной системы и в лесу есть речки, то за ориентир можно принять их. Бьет ветка в лицо, в грудь – с тропы надо уйти: она звериная и к жилью человека не приведет. Заблудившись, надежнее всего вернуться по своим следам к исходному пункту ходьбы и попытаться сориентироваться снова. Если этого сделать нельзя, следует выйти к любому линейному ориентиру – реке, дороге, просеке, направление которых известно, приметив для этой цели грубо определенный перпендикуляр к избранному ориентиру. Определить направление на дорогу можно по звуку проходящих автомобилей или поездов.

Задержавшись в лесу, полезно знать, что ветер на расстоянии 100…200 м от опушки почти не чувствуется; летом в лесу холоднее, чем в поле, а зимой теплее; днем прохладнее, а ночью теплее. Почва в лесу промерзает на меньшую глубину, чем в поле. Снег в густом лесу сходит на 2…3 недели позже, чем на открытом месте. Осадков задерживается на лиственных деревьях около 15%, на сосне – около 20…25%, на ели – до 60%, на пихте – до 80%.

В лесу в качестве ориентиров используются:

– просеки, дороги и их пересечения (развилки);

– реки и ручьи (учитываются направление их течения, характерные изгибы и переправы);

– ярко выраженные формы рельефа (обрывы, крутые скаты, вершины, курганы, ямы);

– поляны, вырубки, границы участков редколесья, кустов, гарей;

– заболоченные участки и др.

При движении в лесу по азимутам следует учитывать, что возможна большая ошибка в измерении расстояний. Ошибка будет тем больше, чем гуще лес и чем труднее он проходим (бурелом, густые заросли и другие препятствия).

В лесистой местности наиболее типичны маршруты по грунтовым дорогам и просекам. Грунтовые дороги в лесу обычно мало наезжены и плохо заметны, причем некоторые из них могут быть не показаны на топографических картах, особенно на картах масштабов 1:100 000 и 1:200 000. Кроме того, при ориентировании необходимо также учитывать, что в лесу встречаются хорошо наезженные дороги временного пользования, проложенные для вывозки дров и сена, которые на картах могут быть не показаны.

В труднопроходимом лесу ошибка может достигать величины, равной 50% пройденного пути. Расстояние в этом случае целесообразно определять по времени, исходя из заранее определенной средней скорости движения.

Просеки в лесу прорубают во взаимно перпендикулярных направлениях. На пересечении просек устанавливают квартальные столбы, на гранях которых подписаны номера кварталов. Соответствующие номера обозначены и на картах масштабов 1:25 000 – 1:100 000.

Ориентирование в тундре и лесотундре

В тундре свет тусклый, рассеянный. Далекие предметы кажутся близкими и наоборот, мелкие травинки и кочки – сравнительно большими и далекими.

Ориентирование в тундре крайне затруднено из-за отсутствия дорог. В ее заснеженных просторах не встретишь даже протоптанной тропы. В этом отношении она несравнима даже с пустыней, где среди бесконечных песков тянутся узкие караванные тропы.

Следы в тундре сохраняются долго. Давно проехали нарты. После этого и пурга была не однажды. А две полосы, оставленные полозьями, еще есть. Заблудился кто-нибудь в этих местах – старый след охотника непременно выведет к жилью, к людям. Если на пути встретится взрыхленный оленьими копытами снег, здесь недавно прошло стадо и где-то близко жилье.

В равнинной тундре полуострова Ямал повсюду встречаются одинокие возвышения. Их хорошо видно за много километров, и они могут быть прекрасными ориентирами. Возвышения (капища) представляют собой скопления оленьих рогов, которые складывались когда-то здесь ненцами в течение многих десятилетий. Высота капищ 1,5, реже 2 м.

Ориентирование в пустыне

Пребывание в пустыне требует соблюдения ряда мер безопасности, связанных с воздействием Солнца на организм человека, температуры воздуха (летом до 35…40°С в тени, песок нагревается до 60…70°С).

Ориентирование в пустыне имеет свои специфические особенности из-за зыбкости почвы вследствие перемещения песков ветрами, редких оазисов, миражей и т.п.

Поиск заблудившихся в пустыне облегчают сооружаемые условные знаки: небольшие курганчики четырехугольной, круглой или другой принятой формы, следы и остатки привала или ночевки и т.д.

Пасмурные дни в пустыне редки, и поэтому здесь значительно облегчается ориентирование по звездам, Луне и Солнцу.

Среди царства камней и гор Южной Сахары разбросаны оазисы. Их населяют туареги, которых называют «королями пустыни». Они занимаются скотоводством, кочуя по бескрайним просторам песка и камня.

Вызывает удивление способность туарегов ориентироваться в пустыне: днем они находят дорогу по Солнцу и по только им заметным ориентирам, а ночью – по звездам. Жители пустыни славятся своим искусством следопытов, поразительно точно читая следы на песке: крохотные треугольники указывают тропы жуков, ямки – зайцев, крупные отпечатки – следы каравана верблюдов и т.д.

Хорошим ориентиром в выборе направления к оазису или населенному пункту служат остатки снаряжения и вьючных животных, погибших на караванных путях, следы костров.

Большинство наших песчаных пустынь имеет крупнобугристый, холмистый или равнинный рельеф. Перемещаемые ветрами пески образуют барханы и дюны, нередко связанные перемычками, а также грядовые пески (песчаная поверхность пустынь в виде вытянутых вдоль направления господствующих ветров гряд высотой до 20…30 м с крутизной скатов до 20°. Они покрыты обычно редкой растительностью и относительно легко проходимы, особенно вдоль гряд).

Ориентироваться на стороны горизонта можно по формам барханов, дюн и грядовым пескам, если знать направление господствующих ветров в данной местности. Летом барханы Каракумов перемещаются на юго-восток; поздней осенью, когда ветры дуют в обратном направлении, вершины их двигаются на северо-запад до новой смены направления ветра весной, когда опять возобновляется перемещение на юго-восток. Так происходит перемещение цепей барханов вперед и назад перпендикулярно к простиранию гребня.

В движущихся песках, даже при слабом ветре, верхушки барханов курятся, а при сильном ветре и буре массы песка поднимаются в воздух в таком количестве, что в ясный день нельзя определить положение Солнца. Обыкновенно буря кончается к вечеру, и после нее возникает масса новых барханов.

Афганец – горячий, сухой ветер, типичный для юго-востока Средней Азии. Он достигает силы бури и несет с собой тучи пыли; полуденное Солнце едва видно и кажется темно-красным. Температура воздуха достигает 40°С. Листья вянут и отмирают. Афганцу предшествует крайняя сухость воздуха.

Предвестником бури в пустыне может служить беспокойное поведение животных и птиц: верблюды ищут куст, чтобы спрятать голову, птицы поспешно улетают.

Миражи в пустыне чаще всего возникают в полдень. Это обманчивое оптическое явление дезориентирует путника и иногда служит причиной гибели людей, принимающих, например, мираж оазиса за действительность.

Ориентирование в пустынно-степных районах

В пустынно-степных районах маршруты проходят преимущественно по грунтовым дорогам и колонным путям. Основные ориентиры – курганы, такыры, колодцы, русла высохших рек, оазисы, развалины и различные сооружения, связанные с религиозными культами. При благоприятных условиях видимости некоторые ориентиры наблюдаются издалека и дают возможность определить или уточнить свое местоположение с помощью компаса. Основной способ выдерживания направления при передвижении вне дорог – движение по азимутам.

Для выдерживания направления могут быть использованы следующие местные признаки:

– направление ветра;

– направление борозд в глинах и известняках (в сторону господствующих ветров);

– направление дюн, барханов и ряби на песке (перпендикулярно направлению ветров);

– крутизна скатов дюн и барханов (наветренные – до 15°, подветренные – до 40°);

– накопление снега в углублениях и за препятствиями с подветренной стороны;

– снежные козырьки с подветренной стороны сугробов;

– направление снежных волн и ряби (перпендикулярно направлению ветров).

В целях использования весьма удаленных ориентиров целесообразно иметь карту на большой район.

Ориентирование в степи

Равнинный (ровная или слабоволнистая поверхность; характерны абсолютные высоты до 300 м, относительные возвышения до 25 м на 2 км и преобладающая крутизна скатов до 1°; может быть закрытая и пересеченная местность) рельеф, яркая контрастная окраска растительности, монотонность пейзажа затрудняют ориентирование в степи.

Основными и самыми надежными ориентирами в степях являются звезды, Луна и Солнце. Своеобразным ориентиром могут служить также интересные растения-компасы: в Северной Америке – сильфиум, а в Средней и Южной Европе – латук, или дикий салат.

Если латук растет на влажных или затененных местах, то листья его на стебле располагаются во все стороны и служить ориентиром не могут. Если латук растет на сухом или открытом, незатененном месте, то листья его на стебле обращены плоскостями на запад и восток, а ребрами – на север и юг и служат прекрасным ориентиром, за что растение получило название «Степной компас».

Ориентирование в горах

Находясь в горных районах, необходимо учитывать многочисленные непривычные для человека условия горного климата и подстерегающие его на каждом шагу опасности.

Каждый человек, идущий в горы, должен располагать сведениями о влиянии горного климата на организм, об опасностях и мерах предосторожности в горах и уметь ориентироваться.

На человека особенно угнетающе влияют следующие факторы:

1.По мере подъема в гору и снижения барометрического давления воздуха понижается концентрация кислорода, а это действует на состав крови.

2.Интенсивная солнечная радиация, под воздействием которой возможно общее перегревание организма, тепловые, солнечные удары, ожоги кожи и глаз.

3.Осадки, сильные ветры и низкие температуры могут привести к тому, что человек промокнет, продрогнет и замерзнет.

4.Сухость воздуха в горах вызывает потерю воды в организме, нарушается теплорегуляция, воспаляются слизистые оболочки дыхательных путей и полости рта. Поэтому перед походом в горы необходима специальная тренировка, чтобы не допустить несчастного случая.

Горы весьма сближают видимые расстояния: иногда кажется, что до какой-нибудь горы недалеко – рукой подать, на самом же деле до нее нужно идти несколько дней.

Знакомые очертания горных вершин могут измениться до неузнаваемости, если подойти к горам с какой-нибудь другой стороны, откуда раньше они не наблюдались. Ориентиры часто теряются из виду.

Зимой условия ориентации в горах значительно ухудшаются. Многие подробности рельефа, которые в летнее время могли бы служить хорошими ориентирами, покрыты снегом и становятся малозаметными. В этих условиях надежными ориентирами могут быть отдельные скалы, обрывы, утесы, где снег не задерживается. Обычно они выделяются темными пятнами на белом фоне.

Для ориентирования в горах полезно знать некоторые способы приближенного определения сторон горизонта. Весной на южных склонах снежная масса как бы «взъерошена», образуя своеобразную «щетину», разделенную проталинами. Снежный покров сходит с южных склонов гор быстрее, чем на северных. В отдельных глубоких ущельях на их южных склонах снег лежит в течение всего лета, образуя снежники. В лесных районах дуб и сосна растут преимущественно на южных склонах, а ель и пихта – на северных. Леса и луга на южных склонах обычно поднимаются выше, чем на северных. В обжитых горных долинах виноградники располагаются на южных склонах.

В горной местности ориентирование ночью облегчается использованием световой сигнализации, а днем необходимо наряду с главными отмечать промежуточные искусственные ориентиры надламыванием веток, затесами на деревьях, выставлением вех, выкладыванием пирамид из камней и другими средствами.

Ориентироваться в горах удобнее всего, осматривая местность с командных высот, обеспечивающих наилучший обзор. В качестве ориентиров, как правило, используются:

– дороги, жилища, геодезические и астрономические знаки;

– реки, ручьи, в особенности места их слияния;

– выделяющиеся вершины гор, утесы, скалы;

– ущелья, крутые склоны (скалистые или с осыпью);

– контуры лесов, лугов, ледников.

Общее направление движения выдерживается по компасу. В дополнение к этому важнейшим признаком для ориентирования является профиль маршрута – подъемы, спуски и их крутизна, повороты дорог, положение их относительно скатов (например, спуск влево, подъем вправо), расстояние между поворотами.

Ориентирование на реках и озерах

С жизнью реки, со свойствами речного потока и речного русла связаны многие естественные приметы, которые отличаются большим постоянством и могут быть с успехом использованы для ориентирования на реках и озерах.

Несмотря на широкое применение искусственных сигналов на реках и озерах, значение естественных ориентиров очень велико, и они успешно дополняют и контролируют один другого.

От характера течения и рельефа дна в значительной степени зависит вид поверхности реки, что позволяет судить о ее глубине и определять местонахождение препятствий в русле.

Днем в тихую погоду поверхность воды над мелкими местами – косами, застругами, седловинами, гребнями перекатов и подводными осередками – бывает обычно более ровная и светлая, чем над глубокими местами, где она имеет волнистый вид и темный цвет.

Естественное подводное препятствие обнаруживается на поверхности воды, где вода рябит. Если воды над препятствием немного, то она переливается через него, а ниже «взмыривает». Обычно над препятствием поверхность воды гладкая.

Чем больше разность глубин, тем более резко отличаются отдельные места в русле по цвету и волнистости поверхности воды. Ночью мелкие места имеют беловатый оттенок, а глубокие – темный.

Тиховодами называют места с явно выраженным тихим течением или стоячей водой. Они обычно образуются за большими песчаными косами и в затонах. Поверхность тиховода в дневное и ночное время кажется более темной, чем окружающая его водная поверхность, и отделяется от потока с нормальным или быстрым течением полоской пены.

Водная поверхность меняется под влиянием волн, образуемых ветрами и движущимися судами. С одной стороны, они мешают видеть на поверхности отражение мелких деталей рельефа дна, а с другой – при штилевой погоде судовые волны помогают обнаруживать расположение кос, заструг и др. При сильном ветре в штормовую погоду характер рельефа дна и разность глубин по поверхности воды определить трудно.

При изучении русла реки судоводителю помогают в ориентировании на ближайшие дистанции прибрежный лес, группа деревьев, отдельные деревья или заросли кустарников, находящиеся непосредственно у берега, в зоне ближней видимости со стороны судна.

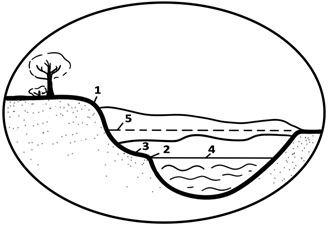

Выступающая часть вогнутого подмываемого берега, который переходит в косу или примыкает к прямолинейному участку русла, служит хорошей естественной приметой. Плечи яров показывают начало и конец устойчивой глубины у вогнутого берега, а также начало и конец перевала судового хода от одного берега к другому. Яры представляют опасность для судов своей нижней площадкой, заливаемой при высоких горизонтах воды (рис. 22).

Рис. 22. Поперечный профиль реки с полицей:

1 – верхняя бровка яра, 2 – нижняя бровка яра, 3 – полица (нижняя площадка яра),

4 – низкий уровень воды, 5 – высокий уровень воды.

Необходимо запомнить форму плеч яров при дневной освещенности и их силуэты в ночное время для сопоставления с другими ориентирами, которые помогут определить места начала и конца ходового яра и перевала судового хода.

Ориентирование ночью

Ночью сравнительно легко можно выдерживать требуемое направление при движении по шоссейным и улучшенным грунтовым дорогам, по проселочным дорогам с обсадкой, с линией связи, а также вдоль линии электропередачи, полосы посадки и других линейных ориентиров, хорошо заметных в темное время суток. Маршрут на карте следует поднимать как можно ярче, чтобы он был виден и при слабом освещении. В качестве ориентиров желательно выбирать местные предметы, расположенные в непосредственной близости от дороги и хорошо видимые ночью. На участках движения вне дорог и по грунтовым дорогам, вдоль которых нет линейных ориентиров, хорошо видимых ночью, нужно определить азимуты и подписать их на карте.

При подготовке к ночному ориентированию необходимо тщательно изучить маршрут, чтобы знать на память его начертания, характер дорог по участкам, контрольные ориентиры, особенно на основных поворотах и в местах перехода маршрута с одного класса дороги на другой. Для самоконтроля рекомендуется вычертить на чистом листе бумаги схему местности вдоль маршрута по памяти.

Действия в пути при выдерживании маршрута ночью аналогичны действиям в светлое время суток. В пути нужно как можно реже обращаться к карте, так как при переводе глаз от карты к местности требуется некоторое время для адаптации глаз к темноте. При движении по грунтовым дорогам, плохо заметным на местности, следует осуществлять контроль азимутами.

Для ориентирования ночью нужно:

– выбирать ориентиры с учетом их лучшей видимости при том освещении, какое будет применено на марше или без освещения: крупные, светлой окраски, проектирующиеся на небо или на поверхность воды, попадающие в луч света от фар;

– выбирать ориентиры так, чтобы расстояния между ними по возможности были короче расстояний, допускаемых днем;

– подъем маршрута на карте производить утолщенной линией яркого цвета (желтый и оранжевый цвета, плохо видимые при искусственном освещении для подъема маршрута не применять);

– заучивать маршрут движения настолько твердо, чтобы суметь воспроизвести его графически по памяти;

– по возможности в течение 30 мин до начала движения ночью находиться в темноте или в помещении, освещенном красным светом, что обеспечит дополнительную адаптацию глаз;

– при использовании карты в пути для сохранения адаптации использовать красный свет (карманный фонарик с красным светофильтром);

– чаще контролировать правильность направления движения по компасу и небесным светилам.

Ориентирование в крупном населенном пункте

Для ориентирования необходимо использовать карты крупного маршрута (1:25000 и крупнее), планы, аэрофотоснимки, спутниковые снимки. Следует учитывать, что на картах масштаба 1:50000 и мельче кварталы обобщаются, улицы и проезды наносятся лишь главные, насколько позволяет масштаб.

В качестве основных ориентиров в городах могут служить:

– главные (магистральные) улицы, площади;

– выделяющиеся промышленные предприятия, башни, высокие здания;

– железные дороги, реки, каналы и мосты (путепроводы).

Целесообразно также маршрут в населенном пункте намечать вдоль железной дороги, канала, реки, бульвара и других линейных ориентиров, даже не считаясь с некоторым увеличением его протяженности. Количество поворотов маршрута должно быть по возможности минимальным. Их выбирают в местах, где имеются легко опознаваемые ориентиры (мосты, путепроводы, железнодорожные станции, парки, промышленные предприятия, кладбища, церкви и т.п.).

Ориентирование в густонаселенных районах. Населенные пункты и шоссейные дороги встречаются так часто, что в некоторой степени теряют свое назначение как основные ориентиры. Поэтому при подготовке карты к ориентированию в густонаселенном районе с хорошо развитой сетью дорог в качестве контрольных ориентиров следует преимущественно выбирать железнодорожные переезды, путепроводы, реки и ручьи, пересекающие маршрут, характерные населенные пункты (выделяющиеся по месту расположения или имеющие какую-либо примету: озеро, большой парк и т.п.), перекрестки и развилки дорог и другие наиболее выделяющиеся элементы местности.

В пути с особым вниманием необходимо наблюдать и мысленно фиксировать по карте проезд всех развилок и перекрестков дорог, особенно с покрытием того же типа, что и на дороге по маршруту.

Ориентирование зимой

При снежном покрове картина местности несколько видоизменяется, и выдерживание маршрута, как правило, усложняется. Многие полевые и некоторые проселочные дороги зимой не используются, и при глубоком снежном покрове их почти невозможно заметить. Иногда зимой прокладывают новые дороги (зимники), которые обычно проходят по кратчайшим расстояниям.

Формы рельефа при снежном покрове как бы выравниваются. Овраги, промоины, балки, лощины и другие углубления частично, а на открытых пространствах, особенно в степи, полностью заносятся снегом, что затрудняет использование рельефа при ориентировании. Ручьи, пруды, небольшие озера, заболоченные участки и некоторые другие местные предметы под снежным покровом также плохо заметны и, как правило, зимой не могут служить ориентирами.