Полная версия

Полная версияКраткое руководство по ориентированию на местности в условиях природной среды. Учебное пособие

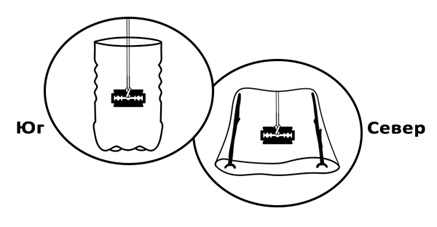

Рис. 12. Защита стрелки из лезвия от воздействия ветра

Для проведения более точных замеров из куска коры или мягкого дерева можно попытаться изготовить самодельный «жидкостный» компас. Для этого, как описывалось ранее, вырезать емкость – углубление в форме правильного круга, в центре которого воткнуть ось. По окружности «стакана» компаса вырезать градусную шкалу или наклеить шкалу, нарисованную на бумаге, картоне, ткани. Для удобства исполнения шкалу лучше разбить на более крупные румбы. В «стакан» компаса залить воду, на поверхность которой, слегка наколов на ось, опустить кусочек коры, пробки, пенопласта с воткнутой в него магнитной иголкой.

Ориентирование по небесным светилам

Определение сторон горизонта и направления движения на интересующий объект можно определить по небесным светилам следующим образом.

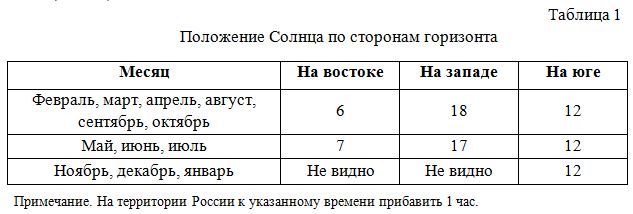

По положению Солнца. Этот способ позволяет определить стороны горизонта в хорошую погоду утром, в полдень и вечером. Для этого необходимо знать, в какие часы Солнце находится на востоке, юге и западе в различное время года (табл. 1).

Если нет часов и трудно узнать время, то направление на север можно определить по тени от Солнца. Надо помнить, что направление на север будет показывать самая короткая тень, когда Солнце находится в высшей точке (на юге).

В полдень Солнце находится на юге, а тень от предмета направлена на север. Это соответствует действительности только между Северным полюсом и северным тропиком. Правило неприменимо в следующих случаях: когда Солнце находится в зените (тень у основания предмета); на экваторе, где полуденная тень полгода направлена на север (когда Солнце в Южном полушарии) и полгода на юг (с 21 марта по 23 сентября); в широтах между экватором и тропиками, где тень также меняет направление.

В Северном полушарии, за северным тропиком, тень направлена на север; в Южном полушарии, за южным тропиком, полуденная тень всегда направлена на юг (в полдень Солнце там находится на севере).

Пример положения Солнца в средних широтах (в часах по местному времени) показан в табл. 2.

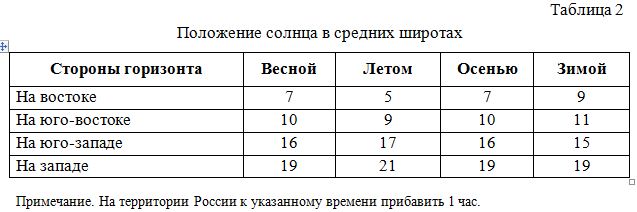

По Солнцу (с помощью часов).

В солнечную погоду при наличии часов можно определить стороны горизонта в любое время дня. Часы, лежащие на ладони, повернуть так, чтобы часовая стрелка была направлена на Солнце, а затем угол, образованный ею и направлением на цифру 12, разделить пополам. Линия, делящая этот угол пополам, покажет направление на юг. При этом до полудня надо делить тот угол на циферблате, который часовая стрелка должна дойти до 12, а после полудня – тот, который она уже прошла после 12 (рис. 13). Этот способ летом, особенно в южных широтах, недостаточно точен. Ошибка может достигать 25° и более. Для повышения точности необходимо применять тот же способ, только несколько видоизмененный. Сначала на циферблате найти середину между часовой стрелкой и цифрой 12. К этой точке перпендикулярно циферблату приложить спичку и затем, наклонив часы на 40…45° к горизонтальной плоскости, поворачивать их вокруг оси стрелок до тех пор, пока тень от спички не пройдет через центр циферблата. В этом случае линия, проведенная от оси стрелок к цифре 12, покажет направление на юг.

Рис. 13. Ориентирование по солнцу и часам

Если в местный полдень встать спиной к солнцу, то тень укажет на север, соответственно юг будет сзади, восток – по правую руку, а запад – по левую. Иначе говоря, самая короткая тень от предмета указывает на север, и, одновременно, самая короткая тень «отбивает» полдень.

По тени.

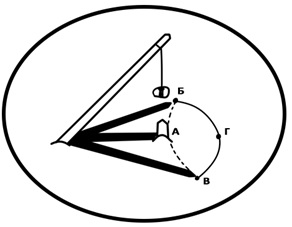

Чтобы точно определить полуденную тень, надо на ровной площадке под углом в 45…50° вбить в землю полутораметровую палку. К ее вершине привязать веревку, утяжеленную с нижнего конца камнем-отвесом. Под отвесом забить колышек (рис. 14, точка А). За 30…50 мин до наступления местного полудня (запас времени берется на случай неточного хода часов) отмечается конец тени, отбрасываемой палкой (точка Б). С помощью веревочного циркуля, прикрепленного одним концом к колышку (точке А), от точки Б проводится полукруг.

Рис. 14. Ориентирование по тени (способ 1)

После полудня конец тени от палки вновь неизбежно коснется линии полукруга (точка В). Полученную дугу БВ надо разделить пополам, чтобы получить точку Г. Линия АГ будет являться полуденной тенью и указывать на север.

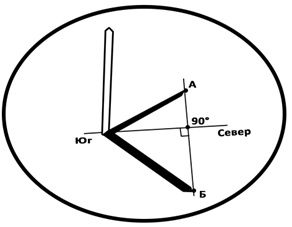

С уществует более простой, но менее точный способ определения сторон света (рис. 15). На плоском участке местности надо вбить в землю метровый колышек и отметить конец тени А. Через 15…20 мин сделать вторую отметку конца тени Б. Полученная линия АБ будет расположена в направлении восток – запад. При этом точка первой тени будет показывать западное направление, а второй – восточное. Линия, проведенная от основания палки под прямым углом к линии восток – запад, укажет на север. Данный способ наиболее точен в южных районах страны в летний и зимний периоды, менее точен весной и осенью и совершенно непригоден в дни солнцестояния.

Рис. 15. Ориентирование по тени (способ 2)

По звездам.

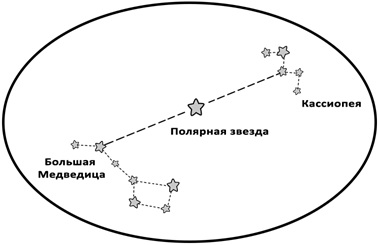

Полярная звезда – последняя в «ручке ковша» созвездия Малая Медведица – всегда указывает на север (рис. 16). Отыскать ее можно, мысленно продолжив линию, соединяющую две крайние звезды в ковше созвездия Большая Медведица и отложив на ней пять отрезков, примерно равных расстоянию между этими звездами. Точность определения этим способом может достигать 3…4°.

Рис. 16. Ориентирование по полярной звезде

В ситуации, когда созвездие Большая Медведица закрыто облачностью или расположено слишком низко на небе, отыскать Полярную звезду может помочь созвездие Кассиопея. Оно расположено почти всегда против созвездия Большая Медведица и так же, как и оно, вращается вокруг Полярной звезды. Созвездие Кассиопея состоит из пяти ярких звезд, напоминающих сильно сплюснутую букву «М». Полярная звезда расположена прямо против центральной звезды созвездия примерно на том же расстоянии, что и от Большой Медведицы (рис. 17).

Рис. 17. Ориентирование по созвездию Кассиопеи

Если найти на небе Полярную звезду и встать к ней лицом, то прямо перед нами на горизонте будет север, сзади – юг, направо восток, налево – запад. Это простейший способ ориентирования по звездам.

Надо иметь в виду, что Полярная звезда не единственный ориентир на звездном небе. Многие другие звезды тоже могут быть путеводителями. Пользуясь случаем, когда небо ясное, при помощи звездной карты (ее можно найти в планетарии) следует научиться находить главные созвездия и отдельные яркие звез¬ды и особенно обратить внимание на те звезды, которыми чаще всего пользуются для ориентирования в практике аэронавигации. Кроме Полярной (Малой Медведицы), это – Капелла (Возничего), Вега (Лиры), Альдебаран (Тельца), Процион (Малого Пса), Регул (Большого Льва), Арктур (Волопаса), Альтаир (Орла) и Альферац (Андромеды).

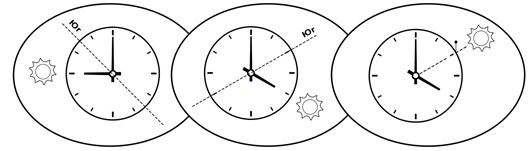

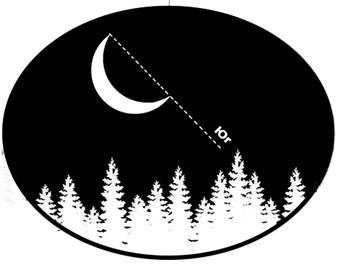

По Луне (с помощью часов). Направление на юг по Луне определяется так же, как и по Солнцу, но с предварительным определением времени (часа), когда Солнце будет находиться в том направлении, где в данный момент находится Луна. Для этого необходимо разделить на глаз радиус диска Луны на шесть равных частей и определить, сколько таких долей содержится в поперечнике видимого серпа Луны. Число долей следует либо прибавлять к часу наблюдения, либо отнять от него. Надо прибавлять, когда Луна убывает (видна левая часть диска), и отнимать, когда она прибывает (видна правая часть диска). Полученное после сложения или вычитания число отмечается на циферблате часов. Это отметка совмещается с направлением на Луну. Линия, делящая пополам угол, образованный на Луну и цифру 12 (в России на 1) покажет направление на юг.

Рис. 18. Упрощённый способ ориентирования по луне

Существует еще один упрощенный способ ориентирования по луне, находящейся в первой или последней своей четверти (то есть когда видна лишь одна четвертая часть диска.) В этом случае надо мысленно соединить концы «рожек» месяца прямой линией и продолжить ее вплоть до пересечения с горизонтом. В Северном полушарии эта точка будет указывать приблизительно на юг. В южном – соответственно на север (рис. 18).

Ориентирование по местным приметам

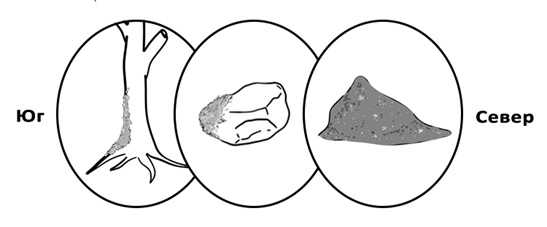

При невозможности ориентирования по солнцу и звездам, например, из-за сильной облачности, можно попытаться определить направление на север по местным приметам. Строго говоря, это тоже астрономические, только как бы законсервированные во времени способы ориентирования. Растения чутко реагируют на интенсивность тепла, света, поэтому на освещенных солнцем пространствах развиваются одни формы растительности, в тени – другие. И даже одни и те же растения существенно отличаются друг от друга в зависимости от того, где они растут – в тени или на солнце. Это их свойство и позволяет заблудившемуся человеку ориентироваться в пространстве. Правда, растительные «компасы» грешат большей приблизительностью, чем астрономические способы ориентирования, и поэтому использовать их допустимо лишь тогда, когда исчерпаны все другие возможности.

Искать «компасные» приметы нужно только на отдельно стоящих растениях и предметах. В густолесье, в ущельях, оврагах и других складках и перегибах рельефа, в буреломе любые признаки смазаны, выражены нечетко, грешат приблизительностью. Наиболее ценную, с точки зрения аварийного ориентирования, информацию дают отдельно стоящие деревья, пни, камни, растения и пр., расположенные на открытых, ровных площадках – посреди больших полян, на опушках, лугах, так как там они меньше подвержены воздействию местного микроклимата.

Достаточно серьезным средством ориентирования могут служить деревья.

Нередко с северной стороны деревьев кора бывает грубее, темнее, с большим количеством трещин. С южной – эластичней, суше, имеет более светлый оттенок. Особенно это заметно на стволах таких широко распространенных пород, как береза, сосна, лиственница, осина. Например, у березы со стороны, обращенной к югу, кора мягче, чище, белее.

У деревьев хвойных пород северная сторона ствола более темная. В сырую погоду на деревьях хвойных пород, особенно это заметно у сосны, в результате намокания коры образуется темная мокрая полоса. На обращенной к северу стороне ствола она сохраняется дольше и поднимается выше, так как туда почти не попадают солнечные лучи. Из-за того же эффекта освещенности у сосны вторичная, бурая, потрескавшаяся кора на северной стороне поднимается выше по стволу.

Кроме того, у деревьев хвойных пород с южной стороны, сильнее прогреваемой солнцем, натеки смолы гораздо обильнее (зачастую в форме многослойных натеков и сосулек), чем с северной, где может быть лишь несколько смоляных капель. Та же смола с южной стороны дольше сохраняет светло-янтарный цвет.

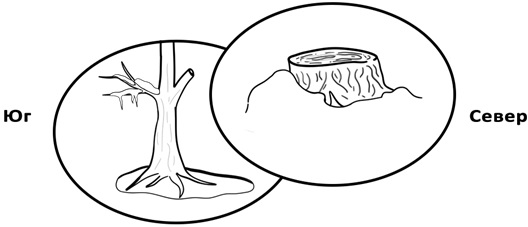

У сосны, у комля, ближе к корням, нередко обильно нарастает мох, лишайники. Мох любит сырость, тень, норовит спрятаться от прямых солнечных лучей за стволом и, значит, указывает на север. Точно так же мох располагается на отдельных камнях, пнях, на скалах, на стенах старых деревянных и каменных строений. Из лиственных деревьев мхом и лишайниками больше всего обрастают осины и тополя. В случаях, когда ствол дерева покрыт разросшимся лишайником вкруговую, надо ощупать его рукой. С северной стороны лишайник более влажный, плотный, его больше. Засохшие деревья, пни, упавшие на землю стволы в большей степени гниют с северной стороны (рис. 19).

Весной травянистый покров более развит и густ на северных окраинах полян, лучше прогреваемых солнцем. В жаркий период лета, наоборот: с северной стороны полян трава выгорает, жухнет, а с южной, затененной, бурно растет.

У отдельно стоящих деревьев, пней, больших камней, строений трава растет гуще с южной стороны. В жаркий день трава с северной стороны от предмета (камня, дерева и пр.) дольше сохраняется свежей, влажной, иногда с каплями росы. И, напротив, с южной стороны выпавшая роса подсыхает быстрее. В сильную жару почва с южной стороны от предмета более сухая, трава вялая. А если жара стоит несколько дней подряд, то с южной стороны трава высыхает и становится менее густой, сочной, чем с северной. И грибы в сухую погоду чаще встречаются с северной стороны от деревьев, кустов, пней.

Рис. 19. Ориентирование по местным приметам

На северных склонах выпавшая утром роса сохраняется дольше. Ягоды на северных склонах холмов поспевают позже, так как им достается меньше тепла и света. Даже если внимательно рассмотреть отдельную ягоду, можно заметить такую закономерность – сторона ягоды, обращенная к югу, нередко более красная, спелая. Но если на ягодах этот признак бывает выражен слабо и поэтому им надо пользоваться осторожно, то на плодах он просматривается в большей степени. Например, многие плоды приобретают окраску зрелости – краснеют или желтеют раньше на ветках, обращенных к югу. На цветущих кустарниках с южной стороны цветов больше, и распускаются они зачастую раньше, чем с северной.

Чутко реагируют на магнитные поля некоторые животные и насекомые. К примеру, муравейники с северной стороны, как правило, бывают защищены стволом дерева, кустом, камнем, пнем. Южная сторона муравейника бывает более пологая, чем северная, так как за счет такой конфигурации он получает большее количество тепла и света. Но безоговорочно доверять муравьиному «компасу» не стоит, так как иногда расположение и внешний вид муравейников зависят от особенностей местного климата и рельефа. Суслики строят норки чаще всего к югу от камня или дерева. Весной стаи перелетных птиц летят на север, осенью – на юг. Степные пчелы строят свои жилища, напоминающие комки грязи, отброшенные колесами транспорта или лошадиными копытами, на камнях или стенах, обращенных всегда к югу.

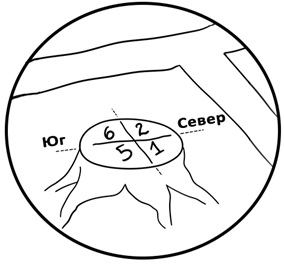

Помочь сориентироваться могут лесные просеки. В больших лесных массивах обычно просеки ориентируются в направлении север – юг и запад – восток. Нумерация кварталов лесных массивов в бывшем СССР идет с запада на восток и далее на юг. Поэтому ребро между двумя наименьшими цифрами обычно указывает на север. Но этот способ требует многократного подтверждения, так как иногда квартальные столбы устанавливаются небрежно, или случайно сдвигаются (рис. 20).

Рис. 20. Ориентирование по квартальным столбам

Ориентироваться по ширине годовых колец на пнях и густоте веток на кронах деревьев и кустов, как это иногда рекомендуется в некоторых старых книгах и справочниках, не следует. Ширина годовых колец дерева зависит от физиологических особенностей роста растения, освещенности, микроклимата. Густота кроны определяется направлением господствующих ветров (именно поэтому такие деревья иногда называют «флажковыми»), освещенностью, свободным для прорастания пространством.

Наиболее точны способы определения сторон света, связанные со стаиванием снежного покрова ранней весной. Почва оголяется раньше на склонах, обращенных к югу, за счет более интенсивного нагрева. В оврагах, лощинах, отдельных ямах быстрее оттаивает северная сторона, попадающая под прямые солнечные лучи.

И, наоборот, на южной стороне снег застаивается, так как путь прямым солнечным лучам перекрывает срез обрыва. Такое же подтаивание можно наблюдать в следах человека или животного, оставленных в снегу.

Корни деревьев и пней оголяются раньше с южной стороны, сильнее освещаемой лучами солнца. Лунки от стаявшего снега у одиноко стоящих деревьев, пней, камней вытянуты в южном направлении. Снег прилипает к подтаявшему камню с северной стороны. Иней и лед с северной стороны поднимаются выше по стволу дерева. У северной опушки леса почва освобождается из-под снега на 10…20 дней позднее, чем на южной. Остатки снега на северных склонах сохраняются дольше, а в высоких широтах и горах иногда застаиваются до самого лета. На кронах отдельно стоящих деревьев снежные шапки стаивают раньше с южной стороны. На скалах, отдельно стоящих камнях с южной стороны висят многочисленные сосульки, в то время как с северной их еще нет. И наоборот, когда южная сторона камней уже совершенно высыхает, на северной появляются запоздалые сосульки (рис. 21).

Рис. 21. Ориентирование по таянию снега

На обращенных к солнцу склонах во время таяния снега образуются вытянутые к югу выступы («стрелки»), разделенные полукруглыми выемками, открытая часть которых обращена на юг.

В разгар весны на ровных площадках и южных склонах снег, подтаивая, как бы ощетинивается, образуя своеобразную «черепицу», состоящую из мелких острых шипов, разделенных впадинами, открытая часть которых направлена на юг. Шипы параллельны друг другу, наклонены к земле под одним и тем же углом и своей плоскостью также указывают на юг. Угол наклона шипов соответствует углу нахождения солнца в наивысшей точке. Наиболее заметна «щетина» на склонах, покрытых загрязненным снегом.

При ориентировании по одним только местным приметам ни в коем случае нельзя делать выводы о расположении сторон света по одному-двум наблюдаемым признакам.

Торопливость может привести к серьезным ошибкам. Наблюдения следует суммировать, копить, окончательные выводы делать лишь после многократного подтверждения первоначально полученного результата. И даже во время движения, внимательно осматриваясь по сторонам, надо беспрерывно искать приметы, подтверждающие или опровергающие выбранное направление движения. Только в этом случае можно рассчитывать на удачу.

Ориентирование по постройкам.

До сих пор мы рассматривали способы ориентирования по естественным предметам и явлениям природы. Однако различные постройки в некоторых случаях также могут служить хорошими ориентирами. К постройкам, которые довольно строго ориентированы по сторонам горизонта, относятся церкви, мечети, синагоги, гробницы, египетские пирамиды.

Алтари и часовни христианских и лютеранских церквей обращены на восток, колокольни – на запад. Опущенный край нижней перекладины креста на куполе христианской церкви обращен к югу, приподнятый – к северу.

Алтари католических костелов располагаются на западной стороне.

Двери еврейских синагог и мусульманских мечетей обращены примерно на север, их противоположные стороны направлены: мечетей – на Мекку в Аравии, лежащую на меридиане Воронежа, а синагог – на Иерусалим в Палестине, лежащий на меридиане Днепропетровска.

Кумирни, пагоды, буддийские монастыри фасадами обращены на юг. Выход из юрт обычно делают на юг.

В домах сельской местности больше окон в жилых помещениях прорубается с южной стороны, а краска на стенах строений с южной стороны выцветает больше и имеет жухлый цвет.

Определение направления движения и выдерживание направления

Определение сторон горизонта является только исходным пунктом в ориентировании на местности. Следующим, не менее важным элементом ориентирования является умение находить нужное направление на предмет (объект) и выдерживать это направление при движении. Для того чтобы определить нужное направление, необходимо знать магнитный азимут или хотя бы общее направление на интересующий объект из точки своего местоположения. В случае отсутствия или поломки компаса это направление можно определить с помощью часов. Часовые и минутные деления циферблата соответствуют определенным угловым величинам (одно часовое деление – 30°, одно минутное – 6°). Если цифру 12 на циферблате принять за 0 и совместить с направлением на север, то можно определить азимут на нужный объект. Чтобы не сбиться с направления, рекомендуется брать в створе несколько ориентиров. Если нет часов, то можно вычертить круг на бумаге или на грунте и нанести на него деления с нужной точностью. Движение по маршруту должно совершаться от ориентира к ориентиру. Расстояние отсчитывается или в парах шагов, или по времени, с последующим переводом в километры.

Ориентирование по звуку

В условиях большого города до нас непрерывно доносится шум, создаваемый двигателями автомобилей, трамвайным грохотом, музыкой уличных репродукторов, разговором людей, глухим шумом заводов и т.д.

Вне города, на природе, слышны пение и крики птиц, стрекот и жужжание насекомых, шум морского прибоя и падающих капель дождя, шелест листьев деревьев, свист ветра, хруст сухих веток, журчание ручейков и т.д.

Звуки, воспринимаемые человеком, очень часто могут быть с большой пользой применены для ориентирования. Ухо человека способно улавливать и отличать не только различные музыкальные звуки, но и самые разнообразные шумы, выделяя их оттенки, высоту, силу и тембр.

Мы обладаем способностью определять направленность звука не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной, хотя точность этой оценки значительно ниже.

Сильно влияют на слышимость рельеф и характер местности. Хорошо слышны звуки на открытой водной поверхности, в степи, в тихую погоду при отсутствии ветра и яркого солнца, даже при тумане или мгле.

Слышимость ухудшается (звук поглощается) в жаркую солнечную погоду, против ветра, в лесу, кустарнике, камыше, густой траве, на рыхлом свежевыпавшем снегу и на песчаном грунте. Речь, свистки и другие высокие звуки становятся неслышными за горой, холмом, выемкой, стеной, домом и за другими препятствиями.

Эхо – повторение звука в результате отражения. Оно создает впечатление о большом количестве источников звука и создает обманчивое представление об их местонахождении. Односложное эхо можно слышать на расстоянии 33 м от преграды, например: сюда – «да», ручью – «чью»; двухсложное эхо – на расстоянии не менее 66 м, например: отвечаешь – «чаешь», невозможно – «можно» и т.п. Опушка леса представляет собой как бы звуковое зеркало.

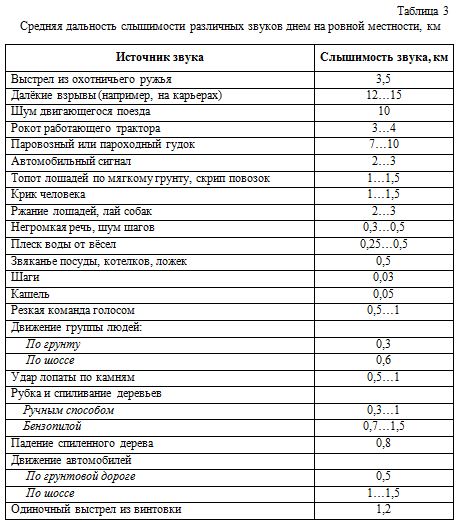

Слышимость различных звуков в тихую несолнечную погоду на ровной местности характеризуется данными, приведенными в табл. 3.

Ночью слух обостряется. Так, журчанье ручейка, почти неслышимое днем, ночью слышно совершенно отчетливо.

Слышимость через воду, землю и твердые тела лучше, чем в воздухе. Разнообразные подземные работы прослушиваются в горных породах на разных расстояниях, и слышимость их зависит не только от характера звука, но и от плотности, вязкости, влажности, пористости пород и, наконец, от условий их залегания. В плотных скальных породах звуки слышны дальше, чем в глинистых и песчаных.

Человеку, действующему в сложных климатических условиях, иногда требуется, в целях поддержания жизнедеятельности, найти путь движения к источнику воды, выйти в населенные пункты или же обойти их. В этом случае лучше всего пользоваться различными признаками, показывающими на близость воды или населенных пунктов. К числу таких признаков можно отнести различные звуки, доносящиеся из населенных пунктов, такие, как:

– гудки машин,

– лай собак,

– крики домашних животных и птиц,

– звуки от производимых людьми работ.

Звуковая пеленгация человеком возможна с точностью до 3…5 градусов. Услышав непонятный звук, повернитесь к нему лицом и, не двигаясь, попытайтесь взять на него азимут. Для этого надо заметить ориентир в направлении звука. Затем некоторое время соблюдайте полную тишину, так как всегда существует вероятность повторения звука. Ночью в указанном направлении надо провести тщательное наблюдение. Чтобы определить расстояние до источников звука, нужно знать среднюю дальность слышимости различных звуков.

Слышимость ночью на земле и воде лучше. Для улучшения слышимости рекомендуется прислонить ухо к земле, рельсам, воде или приложить к ушной раковине согнутые ладони, котелок, отрезок трубы, а в ветреную погоду целесообразно подняться на холм или залезть на дерево. Отдаленные звуки слышны лучше, если к ним прислушаться, раскрыв рот