Полная версия

Полная версияСеть Сирано

А куда мы едем, спросила тетка, сразу, как перевела дыхание. К нашему светлому будущему, ответил Лексеич. А у нас есть будущее, удивилась тетка. А у кого его нет, удивился Лексеич. И снова полез целоваться. Какие у тебя колючие усы, поморщилась тетка. Ты что сбрендила? У меня нет никаких усов!

Тетка поморщилась и открыла глаза. Матвея это не остановило, он снова ткнулся своим мокрым носом прямо ей в губы. Нежный утренний поцелуй, он же – приглашение к завтраку. Эгоист хренов, тебе бы только пожрать.

Тетка села на постели и тут же повалилась обратно. Нет никаких сил. Как будто всю ночь вагоны разгружала. Судя по солнцу, сейчас, наверное, часов восемь. Но если я уснула где-то около четырех, то такая усталость вполне объяснима и даже простительна.

Надо разбудить Оленьку, подумала тетка, ей пора в университет. Но она вчера так и не вернулась, вспомнила тетка. А сегодня у нас какой день недели? Пятница. Какая связь? Прямая. Вчера был четверг, день, в который Оленька встречается с Ильей Петровичем. Значит, вчера она опять была с ним, куда еще ей было деваться? С одной стороны – это плохо, но с другой – хорошо, потому что Ольга ночевала явно не на улице. Могла бы хоть матери позвонить, успокоить старушку.

Тем более, что у старушки сегодня тяжелый день. На работу надо идти получать фитилей от начальства. Лексеич просто так не снится. Он приходит к ней по ночам только с определенной целью – предупредить о грядущей опасности. Но сегодняшний сон резко отличался от предыдущих. В тех, в обычных снах он только орал на нее, а в этом еще и полез целоваться. Ой, не к добру, подумала тетка. Что-то сегодня случится.

Проделав все привычные процедуры, как-то: душ, завтрак и приведение себя в относительно божеский вид, тетка загодя вышла из дома, решив пару остановок пройтись пешком.

Обленившийся после майских праздников город неохотно вступал в свои трудовые будни. Впереди была рабочая суббота и короткое, незаметное в своем одиночестве воскресенье. А сразу за ним – понедельник, вторник и так далее до наступления периода поголовных отпусков. А пока – крепитесь, люди, скоро, лето, и давайте верить, что мы до него как-нибудь, да дотянем.

Тетка шла по пустынным улицам, с наслаждением вдыхая прохладный, словно вырвавшийся из морозильника воздух. Обычное майское похолодание нисколько не огорчало ее, а напротив, радовало. Еще одна короткая передышка перед жарким, как обещали синоптики, летом. Основная волна работающих уже схлынула, пробки на дорогах рассосались, старухи со своими вечными авоськами еще не появились, и эта утренняя, неожиданно приятная прогулка настроила тетку на веселый, почти беззаботный лад. Предстоящая встреча с начальством уже не казалась ей столь безнадежной. У нас в закромах всегда найдется, что сказать в свою защиту, подумала она. Не такие уж мы неисправимые лодыри, чтоб потерять честь смолоду.

А терять ничего и не пришлось. Начальство было настроено по послепраздничному благодушно, и больше говорили о планах на будущее, чем о зависших и незавершенных проектах. На обсуждение этих важных дел была потрачена уйма драгоценного рабочего времени, так что до теткиной скромной персоны очередь так и не дошла. Зато после собрания ее заловил-таки Лексеич и, не стесняясь в выражениях, высказал ей все, что у него наболело. Тетка не сопротивлялась. В такие минуты лучше затаится и переждать. И вообще, судя по сегодняшнему сну, перечить генералиссимусу крайне опасно. Хочешь, убивай меня, хочешь, целуй, после этой ночи ты уже ничем не сможешь меня удивить.

– А чтой-то у тебя морда такая счастливая? – неожиданно спросил шеф.

– У меня – счастливая? – удивилась тетка.

– Конечно, счастливая! – настаивал Лексеич, – хоть и усталая немного, но глаза, глаза-то как горят! А ну-ка колись, старуха, уж не изменила ли ты мне, пока я, старый дурак, хранил тебе верность?

– Ты и верность! – засмеялась тетка, – близнецы-братья! А как же твоя новая пассия?

За обсуждением Лексеичевой новой, уже ставшей старой пассии, они дошли до буфета. Заказав кофе, заняли столик у окна.

– Нуте-с, – загадочно улыбнулся шеф, – я весь в вашем распоряжении.

И тетка сдалась. Ей уже давно было невмоготу одной носить весь груз своих переживаний. Поэтому они вылились из нее легко, как детские слезы. Она долго, подробно и сбивчиво рассказывала Лексеичу, что послужило поводом для принятия ее решения выйти в интернет и найти, наконец, своей дочери спутника жизни, по-настоящему достойного ее многочисленных положительных качеств. Чем все это обернулось для них обеих не то, что рассказывать, подумать об этом страшно. Но от этого «страшно», почему-то становиться очень хорошо. С одной стороны Ольга стала еще более нервной, неуправляемой и даже злой, но с другой – для нее, кажется, открылись новые неизвестные ей доселе горизонты, и она уже вполне самостоятельно начинает их осваивать. И хотя прошлое еще не отпускает, и не далее как сегодня, Оленька, скорее всего, встречалась именно с ним, хочется верить, что будущее не в пример сильнее, и победа будет за нами.

Но, кроме всего прочего, тетка сама вляпалась в ситуацию, из которой она не видит никакого выхода. А главное, не понимает, как ее угораздило, как она докатилась до жизни такой. А как все хорошо начиналось! Жизнь расцвела всеми возможными, а заодно и невозможными красками. Тетка вырвалась словно из скорлупы, из тюрьмы, из футляра, из любого другого безвоздушного пространства, в котором она была пожизненно заключена. Мир – он большой! Мир – он громадный! И она имеет полное, никем неограниченное право стать суверенной его частицей. Частицей, атомом, молекулой или любой другой непонятной субстанцией, отмеченной именно тем единственно правильным зарядом, который способен притягивать к себе другие, не менее качественные.

Единственное, что тетку страшит на этой ослепительной высоте, так это возможность поскользнуться и упасть. Но пока она только на пороге великих открытий, и одно из них вчера ночью неожиданно произошло. Подробности этого интимного события тетка, естественно, упустила, но ее лицо при одном лишь воспоминании о нем, исказилось и пошло некрасивыми красными пятнами, заставив даже Лексеича отчего-то заволноваться и отвести глаза. Все в порядке, сказала тетка, не стоит беспокойства. Я так счастлива, ты даже не можешь себе представить. Одно только мучает меня и отравляет мне мое сладкое существование – двойственность моего положения. Лучшая часть моей личности обладает безраздельным, бесцеремонным, безудержным и наглым счастьем, а оставшаяся – тяжело мучается оттого, что это счастье мне не принадлежит. Я им пользуюсь не по праву. Оно изначально уготовано моей дочери, а я у нее его ворую. Тырю без зазрения совести, слямзиваю, увожу.

А главное! Я так устала притворяться! Мне надоело быть юной наивной девочкой, мне хочется быть самою собой, и уже на полных правах распоряжаться и своими мыслями, и своими поступками. Но иногда мне кажется, что та, другая всегда жила во мне, только я не хотела себе в этом признаваться. И вот, благодаря происходящим событиям, тонкая грань между мной в Оленькином обличии и мной настоящей стерлась. Я перестала идентифицировать себя, как взрослую самодостаточную личность. Я вернулась в свою юность и уже не играю, Лексеич, я в ней живу, искренне веря во все происходящее. И лишь в короткие часы передышки я прихожу в себя и понимаю, что моя крыша летит даже не над Парижем. Она давно преодолела земное притяжение и героически бороздит просторы вселенной.

– Что мне делать, Лексеич, я, кажется, схожу с ума!

За все время теткиного взволнованного монолога он ни разу не остановил ее, не вставил лишнего слова, не прервал ее исповедь вопросом, не крякнул, не вякнул, не чихнул, но что самое интересное, не выявил на своем лице даже тени удивления.

– Ну что я тебе могу посоветовать? – пожал плечами шеф, – хорошо бы тебе витаминов, фруктов всяких, овощей… Отдых на черноморском курорте… Легкий оздоровительный секс…

Повисла пауза. Теткины широко распахнутые глаза выражали ни столько возмущение, сколько непонимание.

– Ты меня слышал, любимый? – осторожно спросила тетка, – или я сейчас не с тобой разговаривала?

– Да все я слышал, дорогая, – шеф бросил быстрый оценивающий взгляд на мимо пролетающее бестелесное создание и снова повернулся к тетке, – только я не понимаю, от меня-то ты чего хочешь? Сочувствия? Совета?

– Я не знаю, – растерялась тетка, – того и другого, наверное.

– Совет я тебе уже дал. Поверь мне на слово, многим помогает. Ты, похоже, действительно давно не отдыхала. А что касается сопереживания, любимая моя, то здесь ты могла бы обойтись и без моей помощи. В таких делах третий – только обуза.

Тетка молчала, обдумывая услышанное. Взгляд Лексеича снова ушел на сторону.

– Спасибо за кофе, – сказала тетка, вставая.

– Ты уже уходишь? – удивился шеф.

– Мне пора.

– Ты должна с ним встретиться, – сказал Лексеич, удерживая ее руку.

Тетка остановилась:

– Прости, что ты сказал, я не поняла?

– А что тут непонятного? – удивился шеф, – назначь ему очную ставку и все сразу станет ясно.

Тетка снова села.

– Ты думаешь, что ты говоришь? Он же мне не поверит! А если поверит, то не простит!

– Если не дурак, то поверит. А, поверив, поймет. Если, конечно, не дурак.

– Я – старая!

– Не старая, а взрослая.

– Я – толстая!

– Не толстая, а соблазнительная.

– Смешная!

– Экстравагантная.

– Злая!

– Ироничная.

– Глупая!

– Глупая.

– Сволочь! – засмеялась тетка, – я чуть тебе не поверила!

– Верь мне, Таня, я плохого тебе не посоветую.

– Посмотри на мое лицо, – устало сказала тетка, – на нем пыль веков.

– Ну и что? – пожал плечами шеф, – может он в натуре тоже не такой и писаный красавец.

– А мне все равно, – сказала тетка, – я его не за ноги полюбила, а за состраданье.

– А с чего ты взяла, что мы любим вас исключительно за отдельно взятые части тела?

– Ты хоть себе не ври! – усмехнулась тетка, – со мной сидишь, а глазами по сторонам стреляешь.

– Не путай созерцание с обладанием. Я ими только любуюсь, а разговаривать предпочитаю с тобой.

Тетка улыбнулась, вспоминая свой сон:

– А я сегодня ночью с тобой целовалась.

Лексеич поднял брови:

– Да? Ну и как?

– Ничего, – сказала тетка, вставая, – прикольно.

Он снова удержал ее, на этот раз за ремень сумки:

– Бросай его к чертовой матери, какой смысл так мучиться!?

Тетка нагнулась и поцеловала его в макушку:

– Пусть лучше он меня…

Спасибо и на этом, думала тетка, спускаясь в лифте. И в самом деле, стало как-то легче, свободней дышать. Разумеется, ни о какой очной ставке не могло быть и речи, но в одном Лексеич был абсолютно прав: она слишком далеко зашла. Настолько далеко, что заблудилась. А, заблудившись, угодила в сеть. Причем не в чью-нибудь, а в свою, собственную, гостеприимно расставленную с целью погубить ни за грош. Чуть коготок увязнет и уже всей птичке капец.

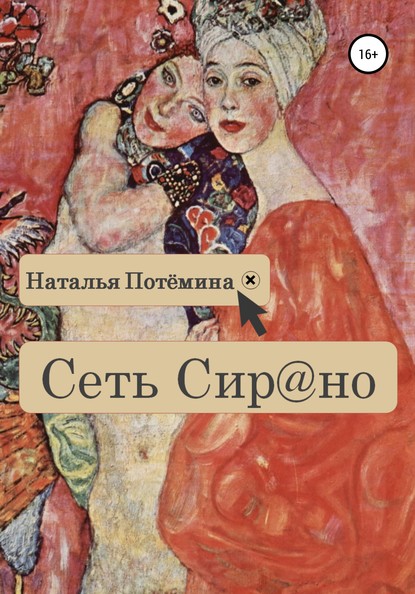

Банальная, в общем, история. Писаная-переписаная. Сирано де Бержерак и прочие. Но случай из классики выглядит как-то естественнее, правдоподобнее что ли? Да и у главного героя шансов на успех изначально было гораздо больше, чем у некоторых. И даже на первый малозаинтересованный взгляд непонятно, он-то чего кобенился? Подумаешь, нос? Велика проблема.

Здесь что-то другое. Что-то тайное, необъяснимое. А может быть, наоборот, разгадка лежит прямо у меня на ладони. Посмотри на себя, тетка, и все встанет на свои места. Господин Нос не снаружи, он изнутри был устроен иначе, и это внутреннее несовпадение с большинством на самом-то деле тяготило его, выбивало из общего строя, и в преодоление собственных исключительных качеств он совершал поступки, несовместимые со здравым смыслом.

А ты, тетка, всего лишь продолжательница великого почина. Но разве не глупо надеяться на помощь извне, когда ищешь выход из внутреннего лабиринта? А стоит ли, вообще, распыляться? Может быть, это глубокое, пещерное, нутряное одиночество вовсе и не наказание, а дар?

Так ради чего же все эти муки? Любовь, морковь, помидоры? Никогда хорошо не жили, нефиг и начинать! Быстро! Домой! Рысью! Уничтожить, стереть с лица земли, закопать, похоронить заживо и потерять в широком поле, травой поросший бугорок.

По дороге домой тетка прикидывала, как лучше ей осуществить задуманное. Уничтожить всю страницу целиком? Или оставить на всякий случай? А стереть только один маленький уголок, в котором она хранила свои несметные сокровища.

Пожалуй, лучше уголок. Сжечь быстренько этот черный свиток и больше никогда о нем не вспоминать. Заживем по-прежнему спокойно, плавно и уныло. Ну и пусть! Пусть уныло, зато как спокойно! И старухи отступят, и летающие тарелки, и Лексеич перестанет приставать с неприличными предложениями. Тишь, гладь, благодать!

Ольга должна быть уже дома, но я думаю, смогу выкроить минутку, чтоб нажать на спусковой курок. Я убью тебя, Тюльпан, я убью тебя во второй раз и собственными руками. Не жить нам на этом свете вместе, не радоваться. Не судьба, как говорится, а сплошная безнадега. Жди меня там, по ту сторону понимания. А я останусь здесь, по эту.

На теткин звонок никто не отозвался. Она открыла дверь своим ключом и устало опустилась на банкетку. Боже мой, ну где же Оленька шляется? Придет, и ее убью к чертовой матери. Похоже, что она эту ночь провела не с Ильей. Обычно он поутру доставляет ее прямо к дому. А если не с ним, то с кем же? Вывод напрашивался сам собой. Если не с Петровичем, тогда с каким-нибудь новым интернетным знакомым.

Но всю ночь! А заодно и день! Не в шахматы же они играли?

А не сменила ли ты, тетка, шило на мыло? Не много ли ты на себя взяла? Ясновидящая, перемать, экстрасенша! Сердце ее материнское чует! С разбегу отделяет зерна от плевел, жемчуг из дерьма достает! Откуда такое самомнение немерянное? Откуда такая уверенность непрошибаемая? Гордыня такая позорная откуда? Как же ты могла послать родную дочь на минное поле, и ждать в тепле и сытости подорвется она там или нет?

Ольга

Весь день промотавшись по улицам, я вернулась домой только к вечеру. Не на вокзале же мне ночевать. Звонить не стала, дверь открыла своим ключом. Вдруг, думаю, повезет, удастся проскочить в ванную, не встретившись с мамой.

Не повезло. Мама сидела на банкетке в прихожей, в той же позе, в которой я вчера ее оставила. Складывалось впечатление, что она так и не покидала своего поста номер один и продежурила в ожидании меня целые сутки.

– Привет, – довольно бодренько начала я.

– Привет, – устало ответила мама.

– А чо стоим, чо не едем? – я вяло попыталась острить, но мать не среагировала.

Просто встала и молча пошла на кухню.

Вот так всегда. Она в роли ускользающей, я в роли догоняющей. Иду с поникшей головой за ее суровой, одеревеневшей в своем праведном гневе спиной.

– Ужинать будешь? – спросила она тихим сдержанным голосом. Вся такая жертва невинная, поруганная добродетель.

– А чо случилось-то? – я чувствую, что начинаю раздражаться, – первый раз что ли?

– Не первый, – разжала губы мать, – но раньше я точно знала, с кем ты проводишь время, что тебя довезут до дома и одну на улице не оставят.

– А что сейчас изменилось? – я вежливо ковырялась в котлете, – меня тоже провожают, причем до самой квартиры, на случай маньяков и прочих педофилов.

– Кто тебя провожает? – было видно, что мать с трудом сдерживается, чтоб не заорать, – имя, фамилия, телефон?

– Как будто ты не знаешь? – усмехнулась я, – на прошлой неделе был Змей Горыныч, на этой – Леха-золотой парень, а всю сегодняшнюю ночь, а заодно и день – доктор Дима.

– Чем можно заниматься с незнакомым человеком целые сутки! – сорвалась на крик мать.

– А ты догадайся! – я все-таки засунула в рот кусок котлеты и стала методично ее пережевывать.

– Может, ты мне, наконец, объяснишь? – мать стояла с упертыми в бока кулаками. – Что у тебя с ним?

Я спокойно дожевала котлету и медленно, почти по слогам произнесла:

– Офигительный секс.

Мать молча опустилась на стул, ни в силах больше слова произнести. Мне почему-то сразу стало стыдно, и я поспешила исправить ситуацию:

– Шучу я так, мам, – соврала я, – шучу я, типа, прикалываюсь.

– Ты не поняла меня, Оля, – своим обычным, почти повседневным голосом произнесла мать, – ты думала меня этим удивить? – она налила мне чаю и придвинула ближе вазочку с печеньем. – Так вот, я должна тебя разочаровать. То, что ты трахаешься направо и налево, для меня уже давно не новость.

– Тогда в чем дело? – заорала я, – что тебе от меня надо?

Она поднялась и стала молча убирать со стола.

Вот так всегда! Всегда так! Сначала доведет до белого каления, а потом морду обиженную делает! Посудку она моет, тарелочками гремит! Вся такая правильная, умненькая, чистенькая. Так бы и дала по горбу чайником!

– Ну что ты молчишь? – не выдержала я, – трудно ответить?

– Хорошо, – сказала мать, вытирая мокрые руки, – у тебя есть полчаса, чтобы меня просто выслушать?

– Валяй, – разрешила я, – так и быть, выслушаю…

– Я издалека начну, ладно?

– Давай, даже интересно.

– Ты помнишь, для чего мы все это затеяли?

– Не мы! – возразила я, – это была твоя идея!

– Неважно, твоя или моя, – мать села напротив меня и стала повторять пальцем рисунок на скатерти. – Очень мне хотелось, Оленька, замуж тебя выдать.

Мать опять перешла на этот странный, совершенно несвойственный ей стиль изложения. Она всегда так говорит со мной, когда волнуется. Словно газету «Правда» читает. Кодекс поведения пламенного ленинца, будущего строителя коммунизма.

– И что же тебе помешало? – привычно съязвила я.

– Не перебивай меня. Можно я с прошлого начну, со своей юности?

– Что ты меня спрашиваешь? – я снова стала накаляться. Нестерпимо хотелось спать.

– Ты знаешь, раньше фильмы такие смешные про любовь снимали – обхохочешься! – мать улыбнулась, смахнула с ресницы невидимую слезу и замолчала.

Потом встретилась с моими многоговорящими глазами и снова засуетилась. Стала поправлять скатерть, схватила бахрому, стала вытягивать из нее нитки:

– Знаешь, меня всегда поражало, почему всякие там влюбленные должны обязательно бегать друг от друга? Какую любовь ни возьми, так девушка обязательно бежит вдоль берега реки, а парень ее догоняет… Или она бежит между берез, а он за ней маневрирует… Или она на коне скачет, и он снова чуть позади и во весь дух. Глупо это как-то казалось, неестественно. Ведь он может легко ее догнать и искупать в реке. Или прижать к березе и сделать свое черное дело. Или стащить с коня и с особой нежностью… Так ведь нет! Он почему-то играет в эту игру, и, похоже, эта игра ему тоже доставляет удовольствие. Но это же штамп! Это же пошлость! На это смотреть без рвоты нельзя, а все равно смотришь! Глаз отвести не можешь! Плюешься, а в глубине души – завидуешь! Вот я б тоже так могла красиво на лошади лететь! Ветер в лицо, волосы развеваются, а позади он вот-вот настигнет, и тогда… И что тогда? А бог его знает! Не приходилось, не довелось. Но, похоже, что все у них будет в порядке. Будут они жить и долго, и весело, и умрут в один день.

Мать поднялась со стула и стала что-то искать в ящиках стола.

– Понимаешь, Оля, я много жила и очень много думала, – мать остановилась и уставилась в одну только ей видимую точку на стене, – меняются времена, меняются нравы, правила поведения, мода… Погода меняется, экология, среда обитания… Правительства, государства, города… А, вот люди, Оля, как это ни странно, остаются прежними.

Я попыталась ей возразить, но она только замахала на меня руками:

– Не перебивай меня! – она снова села за стол и занялась скатертью. – Люди остались прежними, как десять, как двадцать, как сто и тысячу лет назад. Не снаружи конечно, изнутри. Все те же страсти, те же желания, стремления, мечты. Та же река, те же березы, лошади… Она снова бежит от него, а он за ней. У Шекспира, у Пушкина, у твоего любимого Ростана… И все хотят только одного: любить, страдать, ненавидеть, в общем жить, и быть счастливыми во чтобы то ни стало.

– Ну хорошо, я с тобой согласна! – не выдержала я, – только я не понимаю, к чему ты это?

– А все, Оля, очень просто, – тихо сказала мать, – все, Оля, очень просто выстраивается, если не отступать от этих правил, не нарушать их. Если соблюдать их автоматически, не задумываясь, как будто ты сама их придумала и поэтому блюдешь. Вот, представь: бежишь ты вся такая в березах, а он весь такой в сапогах. Бежит он, Оля, трусит или ползет – это неважно. Все равно как: притворяясь, задыхаясь, умирая… Но главное, чтоб он был хоть чуть-чуть, но позади, а ты, Оля, хоть на сантиметр, но впереди. Чтоб ты была хоть немножечко, но добычей, а он хоть и понарошку, но охотник. Чтоб ты обгоняла его хотя бы на полкорпуса и желательно на горочке. На пьедестале таком импровизированном, в декорациях красивых, на высоте, на облаке. И тогда ему обязательно захочется снять тебя оттуда, на руки взять, на землю поставить, отпустить и побежать за тобой хоть на край света. А когда ты сама в первый же день…

– С чего это ты взяла, что я сама и что в первый же день? – взорвалась я.

– Ну во второй, какая разница? Ну, потрахаетесь в охотку, и все – «финита ля комедия».

– Много ты в этом понимаешь! Вот возьму и выйду за доктора Диму замуж.

– Не выйдет, Оля, у тебя ничего. Даже не надейся. Это они только трахаются с грешницами, а жениться предпочитают на святых.

– Много ты понимаешь…

– Много, Оля, – вздохнула мать, – может быть даже слишком.

Она включила чайник и снова вернулась к столу.

– Думаешь, я не знаю, для чего ты все это проделываешь? – она снова смахнула слезу, на этот раз настоящую.

– Что я такого особенного проделываю?! – разозлилась я.

– Неуловимая моя мстительница, девочка бедная, Джоанна.

Мать протянула через стол руку и попыталась погладить меня по голове. Не надо ей было этого делать. Знает же, запрещенный, подлый прием.

– Только не трогай меня руками! – заорала я. – Не смей меня, вообще, учить! Ты! Ты! Ты! Сама неудачница! Брошенка! Мать одиночка! Замуж она меня выдает! А ты подумала обо мне! Хоть один единственный раз ты подумала, мне это надо? Муж твой говенный, член его вонючий, носки его стоячие, его чужие липкие глаза! На пьедестальчик она взобралась, на горочку, на облочко! Да ты понимаешь, что мне всего этого не надо! Что я специально хочу вся, вся, вся, до самого мозга костей в чужом говне по уши вывозиться! Чтоб через всю эту грязь, как через фильтр пройти, очиститься, новой стать! Доктор Дима, видите ли, на мне не женится! Жесть суровая! Наложу на себя руки! Да плевать я на него хотела с высокой Останкинской башни. А захочу, наоборот, завтра к нему пойду, и послезавтра, и после послезавтра и пока не выгонит! Надо мне это, понимаешь! Надо! До дна до самого дойти, до глубины, до самой сердцевины унизиться, чтобы потом с колен подняться и уж тогда – побежать! По берегу, по полю, по роще от него, от него одного, навсегда, до конца жизни…

Я выдохлась и замолчала. Мать тоже сидела молча, закрыв лицо фартуком. Вот теперь порыдай, порыдай, ты сама этого хотела. Нефиг было в душу лезть. Тебя, кажется, никто туда не приглашал. Вот и получила, чего заслуживала.

Тетка

И потянулись дни. А в них смеркалось и вечерело.

Тетка целиком ушла в работу. Надо же было как-то отвлечься, забыться, прийти в себя? Лучшего способа, чем попахать, никто еще не изобрел. Можно было бы рвануть на юг, как советовал Лексеич, но от себя разве убежишь?

Черемуховое похолодание постепенно сменилось сиреневым. За окном ни на один день не прекращали свой рев жалкие, безутешные дожди. Теткина героическая попытка вымыть, наконец, окна отодвигалась в неизвестное будущее, что нисколько не раздражало, а напротив, радовало. Так можно и до осени дожить, а там и зима, естественно, морозы, и вся эта глупая затея окончательно провалится. И в самом деле, скорее бы Новый год, подарки, мандарины, оливье…

А что у нас сегодня на дворе? День пограничника. Новости в интернете начинались именно с этой фразы. Слава богу, что так. Значит, никого не взорвали, не убили, не покалечили. Значит, всю ночь пограничники будут петь под теткиными окнами свои пограничные песни. Это, конечно, будет звучать несколько жестче, чем про срубленную под самый корешок елочку, но ради разнообразия впечатлений и такое можно пережить.

За стеной Оленька гремела кастрюлями. Она вдруг на ровном месте увлеклась кулинарией. Что-то все крошила, варила, пекла. Есть это было совершенно невозможно, но тетка ела и нахваливала.

Общались они по-старому, нежно. Тетка ей: «Олюшка.» А та ей: «Мамуленька.» А тетка: «Олюшка!» И Ольга: «Мамуленька!» Горло слипалось от сладкого, но это было приятно.