Полная версия:

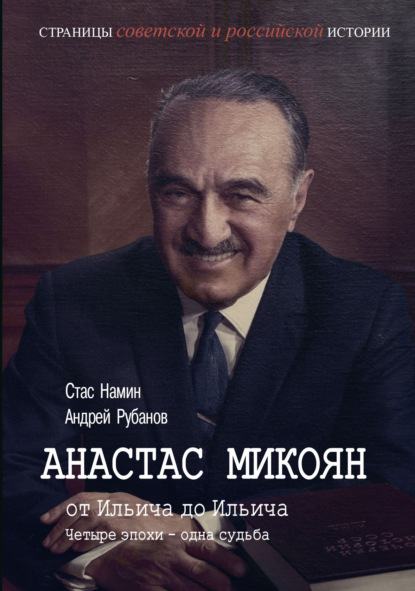

Анастас Микоян. От Ильича до Ильича. Четыре эпохи – одна судьба

В крепости и рядом с ней на скалах были высечены надписи, которые никто не смог прочитать. Один из солдат, осмотрев письмена на камнях, повернулся и стал справлять малую нужду. Анастас подбежал, толкнул его в плечо.

– Мог бы в сторону отойти!

Они сцепились, но их тут же разняли. Подошел командир, посмотрел на Анастаса – того трясло.

Солдат, которого ударил Анастас, кивнул на знаки, вырезанные в скале.

– Ты знаешь, что тут написано?

– Нет, – ответил Анастас. – Но я читал про эту надпись. Тут не один язык, а три. Первая часть на древнеперсидском, вторая – аккадский язык, на котором говорили ассирийцы и вавилоняне, а третья – очень древний туранский язык, его еще называют скифским или эдамским. Сейчас это мертвый язык.

– Значит, это написали не армяне?

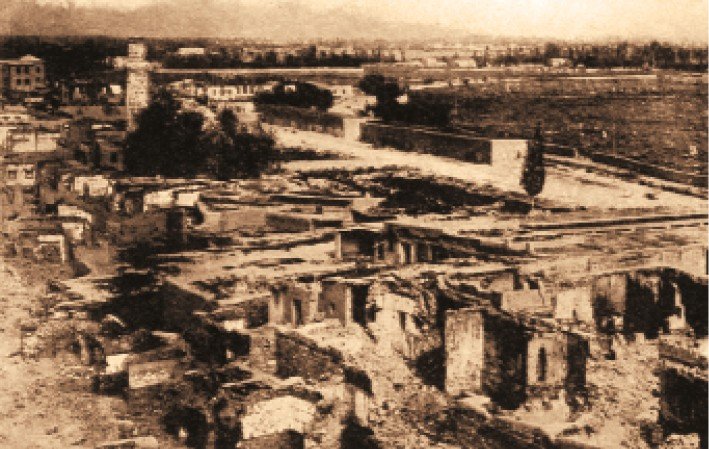

Город Ван после снятия османской осады русскими войсками

в 1915 году

– Эту надпись сделали по приказу персидского царя Дария. Он захватил эту крепость. Полторы тысячи лет назад.

– Давайте взорвем ее! – сказал кто-то. – Если это написали враги армян, значит, это надо уничтожить!

– Не будьте дураками, – сказал командир. – Все эти надписи – большая историческая ценность. Не трогайте их. – Он ткнул пальцем в солдата, которого ударил Анастас. – Ты найди место под туалет, и давайте не будем ходить по нужде где попало.

На следующее утро Анастас проснулся от озноба, его прошибал горячий пот. Ходить мог с трудом. Критически его осмотрев, командир велел ему собирать вещи и уходить в тыл, в госпиталь[25].

Анастас пешком спустился из крепости в город. Его занял соседний армянский отряд, более крупный, и в том отряде был врач. Он установил малярию и велел Анастасу немедленно ехать в Тифлис, в центральный госпиталь ополчения. Малярию лечат хинином, а хинин был только в Тифлисе.

С запиской от врача Анастас отправился в тыл. Добирался где пешком, где на попутных грузовиках: 150 километров до Хоя, оттуда – в Ереван, из Еревана – в Тифлис.

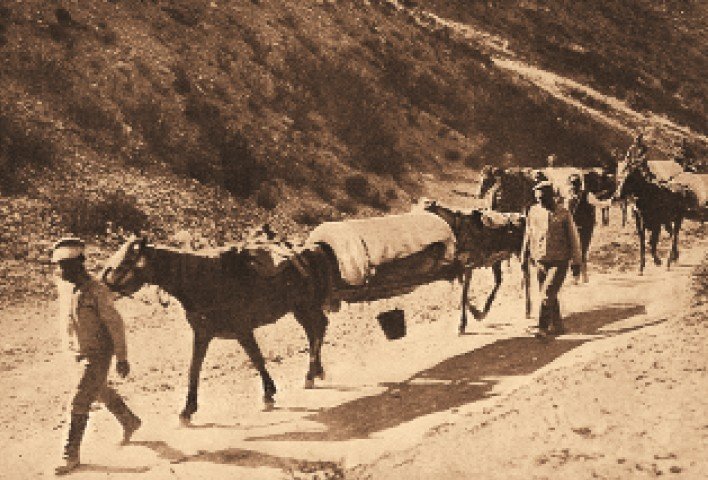

Эвакуация раненых в горах на Кавказском фронте русской армии. 1915 год

Он оказался на узкой койке в госпитале, в палате, набитой точно такими же, как он, заболевшими малярией, – ослабевшими, измученными, но возбужденными.

В палате госпиталя было тесно, койки стояли плотно. На койках кто сидел, кто лежал. Не люди – тени: серые лица, серые больничные фуфайки и штаны. Скверный запах, но Анастас к нему привык.

От хинина кружилась голова, мучила рвота. Ночью не мог спать. Ходить мог, но это не доставляло удовольствия. Еда не лезла в горло, да и никому не лезла: кормили плохо.

К нему приходили сначала друзья по семинарии, потом и Ашхен. Ее он особенно был рад увидеть. Все поздравляли Анастаса: он выбрался живой.

Неожиданно появился и Даниэль Шавердян, принес яблок и свежие газеты. Анастас предложил Шавердяну устроить беседу с больными, поговорить о политике. Газеты писали одно, люди говорили другое. Хорошо, если информированный человек придет и внесет ясность.

Анастас сам договорился с дежурным врачом госпиталя, и на следующий день Шавердян пришел снова. Одного парня, способного ходить, поставили у двери в палату на всякий случай. Вдруг появится кто-то, кому не надо знать о пришедшем в госпиталь госте. Шавердян встал у окна, так, чтобы его всем было видно.

– Я не агитирую за большевиков, – сразу сказал он. – Это запрещено законом. А законы я знаю хорошо, я адвокат по профессии. Мы будем говорить о войне. Российская империя вроде бы выигрывает войну на Кавказском фронте. Мы заняли земли от Трабзона до Тегерана. Но где победа? Кто воспользовался ее результатами? Ответ простой. Победу у нас украли! Плодами победы будут пользоваться царь и крупная буржуазия. Почему турки убивают армян? Потому что армяне – христиане? Нет. Они убивают, потому что их натравливают. Их специально учат ненавидеть соседей. Буржуям выгодно подогревать национальную вражду, буржуям надо, чтобы трудящиеся видели врагов в своих товарищах, а не в самих буржуях. Вражду народов придумали цари и их друзья – землевладельцы, беи. И капиталисты, которые зарабатывают на войне миллиарды. Пока народы враждуют, буржуазия богатеет. Единственная сила, способная остановить вражду народов, – это партия социал-демократов. Они выступают за объединение трудящихся всех народов, независимо от национальности. Но, повторяю, я не агитирую за социал-демократию. Сама жизнь будет вас агитировать. Посмотрите вокруг! Разве вы не видите, что прежний мир умирает? Разве вы не видите, что армяне находятся под угрозой полного уничтожения? Вы воевали за свой народ, когда вы встанете на ноги, когда вас вылечат, вы, наверное, снова пойдете воевать, так?

Сначала все молчали, и было слышно, как мухи жужжат, влетая в палату через настежь распахнутые окна.

– Пойдем, – сказал кто-то, кашлянув.

– Пойдем, – сказал Анастас.

– Пойдем! – раздались другие голоса. – Пойдем!

Шавердян кивнул.

– Другого ответа я не ждал. Только запомните, ваши настоящие враги не турки, не мусульмане. Ваши враги те, кто их натравливает. Международные империалисты. Пока они сидят на своих местах и управляют миром, солдаты будут умирать, а крестьяне и пролетариат голодать.

Они говорили больше часа. Шавердян говорил коротко и доходчиво, и ни разу не употребил слова «большевик» и «марксизм».

Потом, когда все закончилось, Шавердян и Анастас вышли на свежий воздух. Анастаса еще шатало, но он очень хотел побеседовать с Шавердяном наедине. Шавердян закурил папиросу, оглядел Анастаса с ног до головы.

– Если ты снова пойдешь воевать, это будет очень глупо.

– Я войну ненавижу, но пойду, я по-другому не могу, – ответил Анастас.

– Разумеется, – сказал Шавердян. – Ты хотел вступить в партию. Теперь хочешь?

– Да.

– Есть статья Ленина, – сказал Шавердян. – Называется «Война и российская социал-демократия». Вот она, возьми.

Шавердян вытащил из кармана сложенную много раз листовку, сделанную на папиросной бумаге, густо покрытую черным типографским текстом; в сложенном виде в половину ладони. Не разворачивая, Анастас спрятал подарок, сунул в тапок под голую ступню.

– Там все сказано, – тихо произнес Шавердян. – Мы должны превратить империалистическую войну в гражданскую, повернуть оружие против царя и капиталистов. Если мы этого не сделаем, бойня будет продолжаться много лет, пока весь мир не зайдет в тупик. Если вступишь в партию, на войну не пойдешь. У нас строгая дисциплина, ты будешь подчиняться старшине ячейки. И действовать будешь тут, в Тифлисе. Подумай, Анастас, готов ли ты стать большевиком или нет. И, главное, выздоравливай.

В ноябре 1915 года Анастас вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (большевиков). Его партийным заданием была агитация среди учащейся молодежи. Об учебе тоже нельзя было забывать, он сел за книги, поступил в шестой класс семинарии. Прошел год.

В июне 1916-го в возрасте 21 года Анастас окончил Нерсесяновскую духовную семинарию и в сентябре того же года поступил в Армянскую духовную академию (Духовную семинарию Геворгян) в Эчмиадзине. Там его усилиями был немедленно создан марксистский кружок, в него вошло большинство студентов первого курса. Часть профессоров академии: Ашот Иоанесян и другие – также были марксистами.

Через полгода грянула Февральская революция. 15 марта 1917 года император Николай отрекся от престола. Российская империя в том виде, в каком привык видеть ее и знать Анастас, прекратила свое существование. Солдаты тысячами дезертировали с фронтов.

В конце марта 1917 года в Тифлисе состоялось первое в истории легальное собрание большевиков Закавказья (совещание представителей марксистских кружков Закавказья), на нем присутствовало более 250 человек, в том числе Анастас.

На собрание не смог прибыть один из лидеров закавказских большевиков 39-летний Степан Шаумян. Он находился в Баку. Он отправил письмо с просьбой прислать старого большевика Мравяна – для усиления агитации среди армянских рабочих. Однако Мравян отказался, и Анастас вызвался вместо него.

В конце марта 1917 года Микоян перебрался из Тифлиса в Баку, имея при себе рекомендательную записку от Шавердяна к Степану Шаумяну: «Дорогой Степан! Представитель сей записки Анастас Микоян является новокрещеным эсдеком, в достаточной степени подготовленным. Направляю его тебе для борьбы против дашнаков. Он очень способный парень. Прошу уделить особое внимание. О здешнем положении он расскажет тебе»[26].

Глава 2

Бакинская коммуна. Март 1917 – сентябрь 1919

1917 год. МартБакуВ начале десятых годов прошлого столетия Баку стал экономической столицей Закавказья. В Баку добывали нефть. Население города стремительно увеличивалось; сюда приезжали работать издалека.

В Баку недавно построили усилиями магнатов братьев Маиловых огромный оперный театр. Здесь были офисы банков, музыкальная школа, светское общество. Здесь работали Нобели, Манташевы, Гукасовы – крупнейшие нефтяные добытчики и миллионеры. Еще Баку был важен как военный порт. Здесь базировалась Каспийская военная флотилия.

Когда началась война, через Бакинский железнодорожный узел пошли военные эшелоны и одновременно отовсюду потекли беженцы. Так Баку превратился в жужжащий улей с населением более чем в 250 тысяч. Рабочие-нефтяники, дезертиры, беженцы, матросы, бандиты, революционеры – все были здесь.

В те времена кавказские татары, или азербайджанские тюрки, еще не имели своей государственности. Азербайджанская Демократическая республика была основана только в мае 1918 года. Кроме того, не существовало национальности «азербайджанец». В Баку азербайджанцев называли «татарами». В научной литературе они фигурируют под названием «азербайджанские тюрки».

Для понимания событий, описанных в этой книге, крайне важно представлять национальный состав населения Баку в середине 10-х годов ХХ века. Подробный анализ можно найти в книге Алышевского В. В. «Г. Баку и промыслово-заводской район по данным переписи 1913 г.».

Самой многочисленной национальной группой в Баку были русские – более 76 тысяч (35,5 %). На втором месте азербайджанские тюрки – более 45 тысяч (21,4 %). Почти столько же проживало армян – более 41 тысячи (19,4 %). Четвертая большая группа – персы – около 25 тысяч (11,7 %). Эти четыре национальные группы были преобладающими в Баку. Другие группы: поляки, евреи, немцы, казанские татары, лезгины и пр. – составляли значительное меньшинство. Так, грузин было всего 4 тысячи (менее 2 %).

Из четырех основных этнических групп по уровню грамотности лидировали армяне – 63 % грамотных, из них 81 женщина на 100 мужчин. Далее русские: 62,4 % грамотных, из них 65 женщин на 100 мужчин. Сильно отставали азербайджанские тюрки: 22,2 % грамотных, из них 19 женщин на 100 мужчин. Наконец, среди персов грамотных было всего 9,1 %, из них 26 женщин на 100 мужчин.

Добыча нефти в районе Балаханы под Баку. Почтовая открытка начала ХХ века

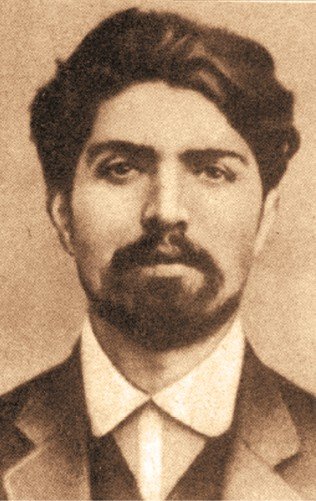

Степан Георгиевич Шаумян

Наглядную картину дает распределение населения по главным группам занятий. Из русских к «хозяевам» (крестьянам) относились 11,5 %, к рабочим – 38,8 %. Из азербайджанских тюрок: крестьяне – 49,8 %, рабочие – 21,2 %. Из армян: крестьяне – 32,7 %, рабочие – 31,4 %. Из персов: крестьяне – 28,2 %, рабочие – 47,5 %.

Из этих данных можно заключить следующее. Из четырех основных национальных групп наиболее грамотными были русские и армяне. Они же составляли большинство рабочих, занятых на нефтепромыслах. Тюрки занимались в основном крестьянским трудом (каждый второй) и сильно уступали русским и армянам в грамотности. Что касается персов, в основном это были приезжие бессемейные мужчины (почти половина), грамотным был всего один из десяти. Персов нанимали на самые тяжелые и низкооплачиваемые работы.

Квалифицированный бакинский пролетариат (рабочие нефтепромыслов, железнодорожных мастерских, а также строительные и портовые) состоял из русских и армян. Азербайджанские тюрки были в значительном меньшинстве. Персы, в большинстве неграмотные, составляли неквалифицированную рабочую силу.

После начала Первой мировой войны, а в особенности после 1915 года, армянское население Баку стало быстро увеличиваться за счет большого количества беженцев, спасавшихся от резни, прибывавших из районов Западной Армении. Одновременно резко увеличилось количество военнослужащих русской армии, рядовых и офицеров, в особенности военных моряков Каспийской флотилии.

В марте 1917 года, сразу после Февральской революции, когда император Николай отрекся от престола, в Баку был создан Бакинский Совет рабочих депутатов – Баксовет. Большинство в нем составили эсеры и социал-демократы – как большевики, так и меньшевики; большевиков было меньшинство – 9 из 52 (Баберовски Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. – М.: РОССПЭН, 2010. С. 98). В Баксовет вошли также представители партий националистической направленности: «Мусават» и «Гуммет» (азербайджанцы), «Дашнакцутюн» (армяне), «Адалет» (персы)[27]. Председателем Баксовета заочно был избран большевик Степан Шаумян[28].

С другой стороны, сторонники Временного правительства сформировали свой орган власти – Особый Закавказский комитет (ОЗАКОМ), управлявшийся из Тифлиса. Формально Особому комитету подчинялись все прежние государственные структуры, включая гражданскую администрацию и полицию. На деле же на всей территории Закавказья чиновники с трудом понимали, чьи указания следует выполнять. Все учреждения и организации прежней, царской России перешли под контроль Особого комитета. На практике государственная система постепенно сползала в хаос.

Бакинский комитет РСДРП располагался в центре города, на улице Меркурьевской. Здесь в марте 1917 г. состоялось первое знакомство Анастаса Микояна и Степана Шаумяна. Друзьями они быть не могли – следует учитывать специфику Кавказа. Шаумян, тогда 39-летний (1878 г. р.), член РСДРП с 1900 г., принадлежал к старшему поколению закавказских революционеров.

К этому поколению можно отнести также: Иосифа Джугашвили – 1878 г. р., член РСДРП с 1901 г.; Алешу (Прокофия) Джапаридзе[29] – 1880 г. р., член РСДРП с 1898 г.; Камо (Тер-Петросяна) – 1882 г. р., член РСДРП с 1901 г.; Серго Орджоникидзе – 1886 г. р., член РСДРП с 1903 г.; Даниэла Шавердяна – 1882 г. р., член РСДРП с 1902 г.

Все они были разные, судьбы их сложились по-разному, но, главное, эти люди все были старше Анастаса Микояна на десять-пятнадцать лет, а то и больше, имели гораздо больший стаж и опыт революционной работы. Для Анастаса они были «старшими братьями», и он относился к ним соответствующим образом, то есть подчинялся, доверял, перенимал опыт, зарабатывал их доверие и, может быть, со временем предполагал занять их место. Не могло быть и речи о том, чтобы встать с ними в один ряд: Анастас был «младшим», они – «старшими».

Но и старшим требовалась поддержка со стороны младших. Опытные революционеры повсюду искали и поднимали молодых единомышленников. Так, Шавердян и Шаумян поднимали и продвигали молодого Анастаса Микояна. С одной стороны, он был очень умен и образован, с другой – решителен, отважен и невероятно трудоспособен. И, наконец, он был очень беден. Никакого имущества не имел. Показательно его письмо из Баку в Тифлис невесте Ашхен Туманян от 8 марта 1918 года: «Очень благодарен, что ты взяла мои туфли у сапожника. Я-то думал, что они уже пропали»[30]. Приличная обувь и одежда считались ценностью, ее берегли.

Шаумян произвел на Анастаса огромное впечатление. По его собственному свидетельству, он даже изменил свою прическу, стал стричься «под Шаумяна»[31]. Позже он стал бывать в доме Шаумяна, познакомился с его семьей и подружился с сыновьями: старшим, Суреном, и младшим, Левоном (Львом).

Анастас получил в комитете партии небольшое денежное пособие, но его не хватило на аренду жилья, и он поселился в помещении комитета, спал на столе не раздеваясь, подстелив под голову газеты. В шесть утра вставал, убирал комнату и уходил[32].

В Баку он впервые увидел нефтяной дождь. Черный фонтан с ревом бьет из земли жирным столбом вверх метров на тридцать, в голубое небо, под крики полуголых суетящихся рабочих и тут же превращается в черное облако, его относит ветром в сторону, и облако разряжается каплями – черный ливень обрушивается на землю. Рабочие хватают лопаты, роют, поднимают песчаные берега вокруг огромной нефтяной лужи: берегут свою добычу.

Песок повсюду: под ногами черный, пропитанный нефтью, в воздухе бесцветный, мелкий. Если поднимается ветер, а он в Баку всегда, песок бьет в лицо, в глаза, набивается в складки одежды.

Револьвер тоже в песке – надо чистить каждый день. Правда, револьвер для Анастаса не главное. Слово – вот лучшее и самое безотказное оружие.

Нефть добывали в Балаханах – районе рядом с городом. Богатые промышленники ставили вышки и бурили скважины. Бедные ограничивались рытьем колодцев: достаточно было купить клочок земли и копать лопатами яму. Нефть появлялась на глубине 15 саженей.

С шести утра и до ночи Анастас на ногах под палящим солнцем. Одевался, как большинство мужчин, в солдатскую форму: гимнастерка, галифе, ботинки, фуражка без кокарды.

В день по два, по три собрания или митинга, в основном в бараках, где жили рабочие-армяне[33]. Говорить про социализм и национализацию заводов или, как здесь, в Балаханах, нефтяных предприятий было легко. Даже самые темные люди понимали, что такое справедливость и равенство. Анастас умел говорить интересно и просто. Люди охотно собирались, чтобы послушать большевика-агитатора.

Сознание неграмотного человека особенное. Неграмотный ограничен своим кругозором, он знает только то, что видел своими глазами или слышал от друзей и приятелей. Неграмотный человек понимает, что ничего не знает, но вынужден скрывать это. Наконец, главное: большинство неграмотных людей хотят стать грамотными и знать о жизни больше.

ДОСЬЕ«…У миллионера Гукасова – председателя совета съезда нефтепромышленников – казармы для рабочих сделаны в виде лошадиных стойл с нависшим заплесневелым потолком. Толстый слой липкой грязи, никогда не просыхающей, заменяет пол.

…Головы, пробритые широкой дорожкой от лба до шеи, блестят, как бильярдные шары. Оставшиеся по бокам жесткие, склеенные мазутом волосы пучками торчат в разные стороны. Это выходцы из Персии. Их из великой милости ставят на самые тяжелые работы, платят вдвое меньше, чем русским».

Дубинский-Мухадзе И. М. Шаумян. —

М.: Молодая гвардия, 1965. С. 128.

* * *В апреле 1917 года после возвращения Ленина из эмиграции и публикации «Апрельских тезисов» бакинские социал-демократы стали полагать своей задачей перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Одновременно внутри партии происходило постепенное размежевание большевиков и меньшевиков. Тяжелое, болезненное, ослабившее партию. Но к этому призывал Ленин, ему безоговорочно доверяли.

В мае 1917 года по предложению Шаумяна Микоян занимался изданием газеты «Социал-демократ» на армянском языке. Одновременно участвовал в издании и распространении газеты «Бакинский рабочий»[34]. Ежедневно он работал либо в редакции газеты, либо на нефтепромыслах в Балаханах. До них нужно было добираться сначала на поезде, а затем пешком до рабочих поселков – иногда по 10–15 верст, днем туда, вечером назад[35].

Питался в основном хлебом и чаем. Ночевал либо в квартирах товарищей, либо в помещении комитета. Молодость и огромная энергия позволили ему продержаться в таком изматывающем режиме три месяца. В конце июля здоровье все-таки пошатнулось. Анастас сильно похудел, ноги еле держали. По распоряжению Шаумяна Анастас уехал домой поправлять здоровье.

Август он провел дома, в Санаине, повидал мать и отца, сестер и младшего брата Ануша, подышал горным воздухом, поправился и немного отъелся. Несколько раз сходил на Алавердинский комбинат, встретился с людьми из партийной ячейки, выступил перед рабочими. Хозяева фабрики и начальство никак не могло препятствовать митингу: Февральская демократическая революция гарантировала всем гражданам свободу собраний.

В самом начале сентября Анастас уехал из Санаина в Тифлис встретиться наконец с Ашхен. Он остановился в родном для него доме Туманянов. Навестил Тифлисский комитет РСДРП и обнаружил, что помещение комитета закрыто на ключ: нет освобожденного секретаря – человека, который ежедневно находился бы на месте и занимался текущей работой. Если из сел приезжали товарищи из низовых ячеек, они часто уезжали ни с чем. В середине сентября 1917-го Анастас стал секретарем Тифлисского комитета РСДРП[36].

2 октября в Тифлисе открылся нелегальный Общекавказский съезд РСДРП. На нем с докладами выступили Шавердян, Шаумян, Корганов. Анастас также участвовал активно: сделал обстоятельное сообщение о настроениях рабочих Алавердинского комбината. В сентябре и октябре Анастас провел несколько митингов в казармах Тифлисского гарнизона.

Агитация среди солдат считалась делом первостепенной важности. В Закавказье стояла войсковая группировка в полмиллиона человек – русская Кавказская армия. К середине 1917 года она полностью разложилась и утратила боеспособность. Солдаты ждали, когда их распустят по домам. Однако было много и решительно настроенных, обозленных, самых бедных. Они готовы были уйти с оружием и повернуть его против своих классовых врагов: помещиков и капиталистов.

Октябрьскую революцию Анастас Микоян застал в Тифлисе. Его усилий, как и усилий других большевиков, оказалось недостаточно для установления Советской власти в Тифлисе.

15 ноября 1917 года в Тифлисе был образован Закавказский комиссариат, отказавшийся признать власть народных комиссаров Советской России. 20 ноября меньшевики, объявившие в городе осадное положение, захватили Тифлисский арсенал, подчиненный большевикам[37]. 22 ноября в Тифлис приехал Шаумян. Он пытался переломить ситуацию, выступал на собраниях комиссариата и на созванном в те же дни съезде Кавказской армии, но результата не добился. Он отправил телеграмму Ленину, однако телеграмма была перехвачена и до адресата не дошла. Шаумяна вполне могли арестовать, но за ним стояла мощная бакинская большевистская организация – в отличие от Тифлиса, в Баку власть Совета рабочих и солдатских депутатов была установлена 2 ноября без вооруженной борьбы.

А. И. Микоян среди других членов боевой партийной дружины, созданной при Бакинском комитете РСДРП в октябре 1917 года. Библиотека Администрации Президента РФ

Это были тяжелейшие дни для Микояна. У него не хватало ни полномочий, ни авторитета для противодействия боевикам комиссариата. В Тифлисе верх взяли националисты и меньшевики. Типографии и редакции большевистских газет были закрыты, большевики подвергались арестам и помещались в Метехский замок – тюрьму. Можно предположить, что Микоян в те дни залег на дно, не предпринимал никаких активных действий. Враг был гораздо сильнее.

В конце ноября 1917 года Шаумян посоветовал Микояну уехать в Баку. Большевики проиграли Тифлис, зато закрепились в Баку, люди были нужны там[38]. Анастас распрощался с Ашхен и уехал.

В те же дни из Тифлиса в Москву по просьбе Шаумяна отправился Камо (Тер-Петросян).

ДОСЬЕ«Шестнадцатого (декабря 1917 года) под председательством Ленина собирается Совет народных комиссаров. Доклад о положении на Кавказе Наркома по делам национальностей. Для Камо он просто земляк-горец Сосо. <…> Ильич сам сформулировал три пункта решения: дать полмиллиона рублей по смете внутренних дел Бакинскому Совету для борьбы с Калединым; учредить пост чрезвычайного комиссара – полномочного представителя центра, назначить Степана Шаумяна; подобрать ему помощника по указанию Подвойского».

Дубинский-Мухадзе И. М. Шаумян. —

М.: Молодая гвардия, 1965. С. 280.

«20 января 1918 года Камо вернулся в Тифлис и встретился с Шаумяном. По Тифлису были расклеены листовки: “22 января с. г., приехав в Тифлис, я получил декрет Совета Народных Комиссаров о назначении меня Временным Чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа. <…> Обращаться ко мне по временному адресу: Кочубеевская, 20, кв. 1. Чрезвычайный комиссар С. Шаумян. Секретарь Н. Кузнецов”».

Там же. С. 284.

«За пять недель до резни консул Смит обнадеживает государственный департамент: “Премьер-министр Закавказья сообщил сегодня, что если правительство не получит шестьдесят миллионов рублей немедленно, то власть может перейти к большевикам. Это будет величайшим несчастьем… Весьма безотлагательно в качестве предварительной меры следует, чтобы я был уполномочен ответной телеграммой предоставить в их распоряжение эту сумму. Я полагаю, что смогу обеспечить разоружение войск, возвращающихся с турецкого фронта, которые целиком являются большевистскими”».