Полная версия:

Заметки 2. Китайские стихи японских поэтов

Тем более, что буквально недавние, 2017 года и позже, публикации Артема Игоревича Кобзева и Наталии Александровной Орловой позволяют этой надежде иметь под собой объективные основания, это я сейчас говорю о критическом переосмыслении и уточнении позиций в отношении научного и переводческого наследия уважаемого Льва Залмановича Эйдлина.

Почему всегда неизменно пишу «уважаемый» – потому что, в отличие от значительного числа «переводчиков с китайского», Лев Эйдлин знал язык и мог читать произведения в подлиннике. Это был его принципиальный выбор – отказаться от использования рифмованного перевода. Поэтому меня не может не радовать стремление современных исследователей поэзии Китая перевести заново все уже имеющиеся переводы, но зарифмовав их при этом.

Пожалуй, единственное пожелание: переводите тексты самостоятельно, не пользуйтесь переводами Эйдлина, лукаво называя их «подстрочниками», сделайте собственный подстрочник, уважайте чужой труд.

Для интересующихся отмечу, что все переводы, личные прочтения стихов китайских и японских авторов, о которых говорю в этом эссе, выполнены мною лично, на каждый стих имеется файл, где подробно изложено, какой филологический, лингвистический и культурологический материал использовался. Переводы других авторов использовались и используются только в целях наглядности при обсуждении вариантов прочтений и интерпретаций.

Луна всегда выше облаков, поэтому будем вместе смотреть на чистый лунный свет в наших сердцах, какие бы хмурые облака его ни закрывали или какие бы расстояния нас ни разделяли, для поэтов в сердце – нет непогоды, в сердце – нет расстояний.

Вёсны и осени в…

Первые два стихотворения, открывающие антологию, принадлежат императору в отставке, бывшему экс-мятежнику, экс-подкаблучнику своей любовницы, которая приходилась матерью его же супруге, или наложнице, если не вдаваться в детали.

Мне не удалось найти даты рождения «любви, чуть не стоившей жизни» императору Хэйдзэю, Фудзивара Кусуко, хотя их отцы, Фудзивара Танэцугу и император Камму, были одногодками – 737 года рождения. Удалось найти одно упоминание о том, что Наканари, родившийся в 764 году, назывался «старшим сыном», причем Фудзивара Кусуко не упоминается в числе детей от «законных» супруг, поэтому я не буду извиняться за такую характеристику личности императора Хэйдзэя, как «зять-подкаблучник, любовник своей же собственной свекрови». Ничего личного. Только описание светской хроники императорского двора за 810 год, Хэйан-кё и ранее, так как есть записи о том, что в этом случае наследный принц Атэ взял пример с отца, у которого в гареме также были мать и дочь. Если императору Камму это позволено, то позволено и императору Хэйдзэю, и после своего восшествия на престол Хэйдзэй снова призывает в свои Внутренние покои Кусуко, которая ранее, по приказу уже почившего императора Камму, была отправлена обратно собственному мужу – Фудзиваре Тадануси. Возможно, очень любопытные читатели зададутся вопросом: «А что муж?» Мой ответ – точно так же, как и Фудзивара Утимаро, получил повышение по службе и даже не был привлечен к ответственности по результатам расследования инцидента с императором в отставке.

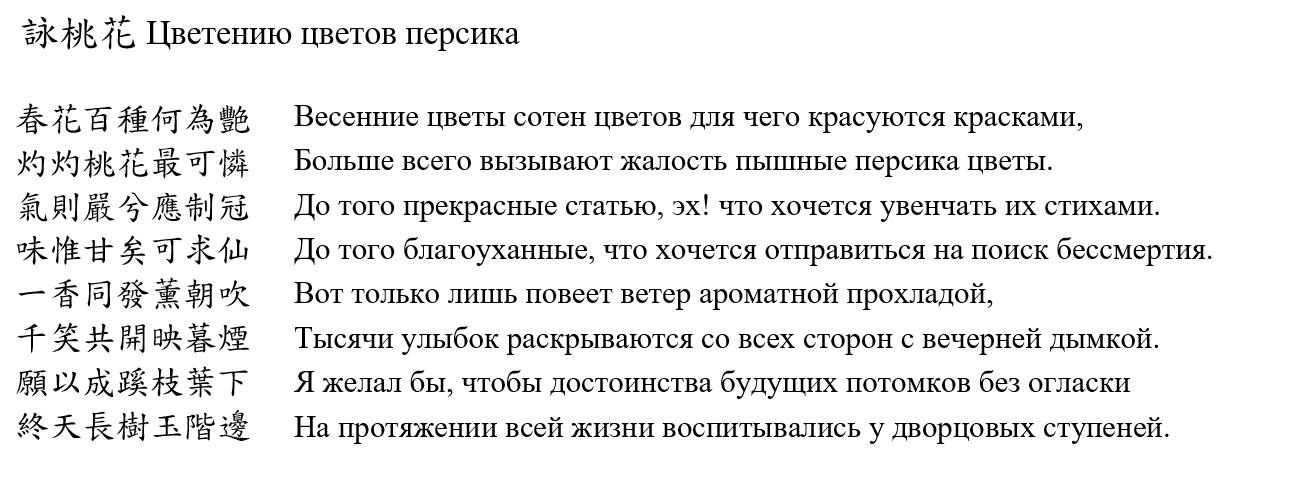

В принципе, интересен вообще сам факт, что младший брат, правящий император Сага, поступил в канонах почтения старшего брата младшим в вообще согласился оставить эти два стиха не просто в сборнике, но в самом начале. Хотя соответствие старшинству, а не мастерству в поэзии, единственно имеет в данном случае значение, и больше ничего. Но, нет, минуту, ещё соответствие сезону – начинается сезон поэтических антологий, как правило, весной. Вот и в этих двух начальных стихах цветут цветы персика и сакуры.

В принципе, внешне все выглядит совершенно достойно, и слова соответствуют важности момента, но, подозреваю, что провалами памяти никто в окружении царственных братьев не страдал, и ассоциации с «женским началом» в цветении, особенно персика, никто не отменял.

Также никто не отменял во все времена и у всех народов чтение смыслов между строк, которым в совершенстве обладали представители правящей семьи и примкнувшие к ним конкурирующие за влияние представители различных домов, кланов, военных союзов, торговых ассоциаций и религиозных организаций. Чем выше ранг, тем совершенней этот, такой необходимый в придворной службе, навык, а иначе наверху долго не продержишься, сразу подвинут более изощренные чтецы смыслов, различающие больше сотни оттенков серого.

Две последние строки на самом деле содержат дяньгу на чэнъюй.

В 史记 («Ши Цзи», «Исторических записях») историографа империи Хань Сыма Цяня, том 109, «Биография генерала Ли Тай-Ши гуна», говорится: «Пословица гласит: 桃李不言下自成蹊» (táo lǐ bù yán xià zì chéng xī), что означает: «Персиковые и сливовые деревья безмолвны, однако под ними всегда образуется тропа от тянущихся к ним людей» (в образном значении: «Высокие качества, ум, талант безо всяких слов привлекают сердца людей, за реальными достижениями приходит и слава»), что называется, вместо тысячи слов – цветок персика.

Мы можем только догадываться, о чем в действительности думал император в отставке, когда написал эти строки, да и вообще точно не известно, когда именно он их написал.

Известно, что традиция любования цветами тоже пришла из Китая, но там смотрели в основном на цветы сливы (мэй). В Японии тоже начали любоваться цветением сливы (умэ), а потом продолжили любованием цветущей сакуры, и это действительно стоит того, чтобы писать о нем на протяжении тысячи лет и не перестать восхищаться. Но об этом поговорим немного позже. А вот «цветы персика», хоть иногда и были заменой для сливы или сакуры, но все-таки в большей степени это не о цветах деревьев, это о «цветах наслаждений», или «цветах любви», смотря кто и что понимает под этими словами. Цветы персика в изобилии присутствуют в поэзии и Ли Бая, и Бо Цзюй-И, не говоря уже о более ранних китайских поэтах. Разумеется, везде есть некоторая аллюзия на женскую красоту. Что интересно, праздник цветения персика до сих пор отмечается в саду Синсэн-эн (написание взято непосредственно с сайта Sinsenen, но об этом чуть позже.

Однако для меня этот стих Хэйдзэя – сродни публичному покаянию, что было интересно прочесть и осмыслить. Однако это только мое прочтение, и есть ли в нем хоть что-то от истинного смысла, вложенного автором, никогда не будет известно, ведь ещё Лев Залманович Эйдлин писал в семидесятых годах прошлого века о том, что переводчик – точно такой же читатель, который переводит один из множества вариантов прочтений и именно этот вариант, выбранный им по каким-то особым и значимым для него причинам, предлагает всем читателям.

Строка о пышных цветах персика, которые вызывают жалость, показалась мне достаточно интересной, чтобы поискать, возможно, присутствующий скрытый смысл. Тем более, что словарь БКРС любезно «подтягивает» этот двойной смысл без особого труда для поисков: одно из значений 桃 (táo) – не только «персик», но и название одного из владений княжества Лу, существовавшего во времена Вёсен и осеней (Чуньцу), располагавшегося на территории нынешней провинции Шаньдун.

В этом месте у меня произошла некоторая рассинхронизация процессов: с одной стороны, понимал, что речь идет об омонимии в китайском языке, и название удела в княжестве Лу записывается другим иероглифом 陶 (táo), с другой стороны, предполагал, что в эпоху Хэйан этой омонимии могло и не быть, сохранившееся до наших дней онное чтение иероглифа «персик» несколько иное – 桃 (to:), однако вообще не понял принципа, по которому в словаре БКРС значение омонимии – название удела Тао – включено в базу данных иероглифа 桃 (táo-персик), а не 陶 (táo-глина), в то время как в значениях, относящихся к «глине», упоминается только Таошань, гора во все той же провинции Шаньдун. Это я к тому, что без исторической поддержки Сыма Цаня разобраться было бы сложнее, и без «ошибки» в словаре не сложилась бы эта цепочка ассоциаций.

Так вот чем интересен этот удел Тао: тем, что в 295 году был пожалован правителем Сян-ваном (Чжао) своему дяде Вэй Жэню вместе с титулом «хоу», возвысив его статус и укрепив поддержку правителя со стороны своих родственников, пока ещё правитель был, так скажем, начинающим политиком. А в 271 году, когда Сян-ван начинает править самостоятельно, без оглядки на старших родственников, Вэй Жань и многочисленные княжичи были попросту отстранены возмужавшим правителем от какого бы то ни было влияния на политику и принимаемые им решения. В результате этого усиливается влияние «пришлого» чиновника Фан Суя, призванного на службу, что называется, не «по рекомендации», а «по результатам открытого собеседования», и не принадлежащего к роду правящей фамилии.

Если говорить о причинах придворных конфликтов, то это всегда борьба за доступ к ограниченным ресурсам, а их, как правило, только два: власть и деньги. А стороны конфликта и их сборка, пересборка, группировка и перегруппировка весьма и весьма разнообразны. Но в этом моменте не будем множить сущности без необходимости, многие исследователи также группируют конфликты, возникающие в управлении страной, на две большие группы: конфликты при передаче власти и конфликты при начале самостоятельного управления (то есть отстранение от фактической власти групп влияния, на чью поддержку опирались при смене власти).

Конец правления владетелей княжества был не очень оптимистичным: брат восставал на брата, племянник на дядю, в конце концов, в 712 году до н. э. младший брат Хуань-гун убил правящего князя, своего старшего брата Инь-гуна, и сам стал правителем княжества. Несколькими годами позже, во время официального визита Хуань-гуна в соседнее княжество его жена вступила в любовную связь с правителем принимающей стороны. В этом моменте нет ничего интригующего, учитывая традиционные методы для мужчин и в те времена получения благ и преференций с использованием женщин (хоть и в официальном статусе супруг).

После того, как связь получила огласку, что-то пошло не так, и женщине пришлось просить защиты и покровительства у любовника от угроз расправы со стороны мужа, которые она восприняла как реальные осуществимые. В итоге муж был просто убит любовником, а то, что они оба были руководителями сопредельных княжеств, не вызвало не то чтобы войны, даже напряжения на границах. Вдова не посмела вернуться в княжество Лу, а на княжение сразу поставили малолетнего сына убитого соседом братоубийцы. В конце концов, соседнее княжество Чу, усиливавшееся по мере ослабления сопредельных княжеств, аннексировало княжество Лу, с которого и началось мое путешествие в эпоху Чуньцю, а это княжество, помимо удела Тао, примечательно ещё и тем, что является родиной Конфуция.

И чтобы два раза не возвращаться, литературные, поэтические произведения в сочетании с историческими записями помогают не только лучше вникнуть в детали, но и увидеть общую картину.

Известно, что в составлении летописей, исторических анналов принимали участие ученые мужи, обладающие и статусом, и обширными знаниями, и не лишенные поэтического дарования – обязательного навыка любого чиновника империи Тан или эпохи Хэйан, принадлежащего пусть даже не к высокоранговым должностям, а, как бы сказали сейчас, к руководителям среднего звена. Мы понимаем, что историю пишут победители, в том смысле, что правитель, находящийся у власти в момент создания такого свода исторических данных, тем более если он сам является инициатором и заказчиком написания такого свода, не может быть упомянут в тексте неподобающим образом.

Вот и анналы (погодовые записи событий, происходивших в стране) княжества Лу, охватывающие период Чуньцю (с 722 по 479 гг. до н.э.) интересны тем, что на их примере мы можем увидеть зарождение и трансформацию жанра Чуньцю в последовавшие Люй-ши чуньцю и У-Юэ чуньцю.

А именно, особенности стиля: табуирование событий, выставляющих правителей в невыгодном свете, не используются личные имена аристократов низких рангов и многое другое. Известно, что учитель Мэн Кэ говорил: «Летописи пришли на смену поэзии, когда простыл след истинных царей». Так вот, в моем восприятии императорские антологии канси и вака в Японии до сих пор ещё хранят «царственное наследие» и могут много интересного рассказать о том, как они создавались и кем.

Времена были суровые, но цвели цветы, падал снег, и луна разливала по ночам свой серебристый свет. Возможно, возможно, и не было никакого двойного смысла в этой строчке о «вызывающих жалость пышных цветах персика», возможно, вся цепочка моих размышлений, вызванная омонимией «тао», не имеет под собой никакого основания, кроме моего воображения, но отбор стихов проводили те, кто не только умел писать и читать по-китайски, но и знали, реально знали исторические хроники становления Китайской империи до эпохи Тан включительно. Скажу прямо, если бы я был на их месте, поступил бы точно так же, начал бы именно с этого стихотворения сборник.

Кроме любования цветами персика, сливы, луной середины осени, из Китая пришла ещё и традиция празднования двойных чисел: двойной тройки, двойной пятерки, двойной семерки и двойной девятки, причем в Японии двойная семерка (Танабата) более чтима, чем двойная девятка (праздник хризантем), а в Китае больше внимания уделялось именно хризантемам. Как известно, в Японии не остановились на достигнутом и решили каждый месяц отмечать любованием какого-то особенного природного объекта, будь то цветок, луна, звезды или первое утро года.

И хотя императорские пиры по случаю… очередного праздника любования… отличались от более поздних поэтических турниров утаавасэ, но подходы к организации процесса были схожими.

Некоторые исследователи пытаются вывести отличия в том, что на пирах награды получали все участвовавшие в сочинении стихов в соответствии со своим рангом, а на поэтических турнирах отмечались только лучшие авторы произведений; к слову, соревновались иногда и на разных языках, то есть левые и правые (кансидзины и кадзины) представляли стихи на китайском и японском языках для судейской оценки.

Особых отличий в подходах к оценке поэтических турниров, организованных по инициативе государей или наследных принцев, как правило, не имелось. В судействе обычно принимал участие сам устроитель турнира, награды находили достойных авторов, а если стряхнуть с них пыль библиотек или коридоров власти, то под ней оказывался либо какой-то ранг, либо семейный статус. Причем этот семейный статус оказывал влияние даже на составление сборников поэзии.

Изучая буквально на днях, или, так скажем, открыв для себя заново известное всем собрание «Сто стихотворений ста поэтов», созданное Фудзивара-но Тэйка, понял, что это в какой-то мере не просто «краткая история жанра танка», как писал Виктор Соломонович Санович, а список лиц, имеющих отношение или имеющим отношения к (с) роду Фудзивара.

Дорогие любознательные читатели, вы должны поверить мне на слово, перефразируя Сановича: «Огура хякунин иссю» – это изборник поэзии рода Фудзивара, практически это их личное собрание. Даже если нам кажется, что автор включен туда случайно, значит, просто нам не до конца известны контакты и взаимодействия многочисленных представителей этого более чем представительного семейства. Для тех любознательных читателей, которые глубоко заинтересуются именно этим собранием поэтов, могу порекомендовать обратиться к исследованиям Марии Владимировны Торопыгиной и ее работам с текстами и паратекстами «Хякунин иссю хитоёгатари» («Вечерние истории о „Ста стихотворениях ста поэтов“»), вы действительно найдете много интереснейшей информации.

Но надо отдать должное тем, кто включен в «список», ведь род Фудзивара дал больше великих и выдающихся поэтов, чем известных регентов императоров: выдающимися поэтами признают представителей Северного дома – Хироцугу («Манъёсю» № 1456), Фуюцугу («Рёунсю», «Бункасюрэйсю», «Кэйкокусю»), а в «Хякунин иссю», сборник, составленный Фудзивара Тэйка, включены практически все представители домов Фудзивара: Тосиюки (№ 18), Тадахира (№ 26), Канэсуки (№ 27), Окикадзэ (№ 34), Ацутада (№ 43), Асатада (№ 44), Корэтада (№ 45), Ёситака (№ 50), Санэката (№ 50), Митинобу, приёмный сын семьи Фудзивара-но Канэиэ (№ 52), Кинто (№ 55), Митимаса (№ 63), Садаёри (№ 64), Мототоси (№ 75), Тадамити (№ 76), Акисукэ (№ 79), Санэсада (№ 81), Ацуёри (№ 82), Тосинари (№ 83), Киёсукэ (№ 84), великий поэт Сато Норикиё (Сато – тоже семья Северного дома Фудзивара), который известен под именем Сайгё (№ 86), Саданага (№ 87), Ёсицунэ (№ 91), Дзиэн (№ 95), сам Тэйка (Садаиэ) (№ 97), Иэтака (№ 98), а среди женщин-поэтесс только те, кто принадлежал роду Фудзивара или имел с мужчинами рода Фудзивара любовные связи.

Да, именно так, не случайно, оказались в выборке самые прославленные из прославленных женщины-поэтессы: Исэ (№ 19), урожденная Фудзивара, Идзуми-сикибу (№ 56), последним ее известным партнером из череды мужчин – принцев крови был Фудзивара Ясумаса, Мурасаки-сикибу (№ 57), дочь Фудзивара-но Таметоки, Сэй-Сёнагон (№ 62), наставница жены императора Итидзё, императрицы Фудзивара Сёси.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов