Полная версия:

Заметки 2. Китайские стихи японских поэтов

После разделения дворов продолжил службу в Гэмбарё уже в Хэйдзё-кё. Узнав об обострении противостояния вплоть до вооруженного мятежа, воспользовался первым удобным случаем и бежал из Нары в Хэйан, к императору Саге, практически первым сообщив о происходящих событиях, за что впоследствии был повышен в ранге и должности, получил обширные земельный участки, а также включен в состав авторов императорской антологии канси «Рёунсю».

Из интересного, говоря о политическом в составе «Рёунсю», а не только поэтическом, нельзя не обратить внимание на исследование Алексея Степановича Родина именно в такой траектории – от политики к поэтике или наоборот. Политической предпосылкой составления антологии «Кайфусо», по мнению Родина, и в этом я с ним (и с Мещеряковым, разумеется) согласен, является Смута года Дзинсин (672 г.), и ни одному автору «Рёунсю» не уйти от вопроса: «А где вы были в дни инцидента Кусуко?»

Вот как раз стих антологии «Рёунсю» под номером пятьдесят пять передает все тонкости переживания Каминоцукено-но Каэхито в связи с ответом на этот вопрос. Инцидент он пережил и довольно успешно воспользовался предоставленной возможностью поменять двор Хэйдзэя на двор Саги. Правда, закончил он все равно плохо: в конце жизни спился, что для меня почему-то неудивительно. То есть в инцидент Кусуко Каминоцукено Каэхито попал в возрасте сорока четырех лет, когда уже считаешь себя состоявшимся и в профессии, и в жизни, но не тут-то было: жизнь проверяет тебя на прочность до последнего, ведь изначально он добросовестно и добровольно нес службу при дворе отставного императора и думать не думал выбирать чью-либо сторону между двух братьев.

В начале работы с авторами «Рёунсю» хотел проигнорировать это произведение, но после 24 июня поменял к нему свое отношение. По двум причинам: первая – к такому жизнь Каэхито точно не готовила, хотя история знает немало примеров возвращения на престол бывших правителей, пример его выбора, возможно, будет кому-то и полезен; вторая – для этого произведения точно отсутствует китайский образец для подражания, с которого можно было бы «списать» сюжет.

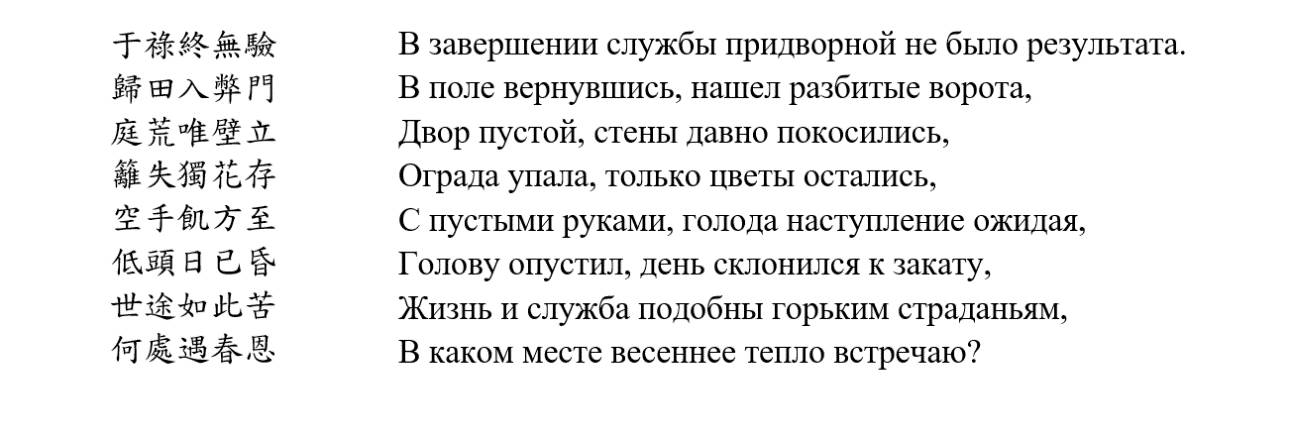

В этом стихе возможны два прочтения: одно более официальное, там он описывает, что получил в результате службы при дворе императора Хэйдзэя и, если так можно сказать, моральное обоснование своим действиям:

春日歸田直疏 – Весенним днем, «возвращая поле», написал докладную записку.

Если считать «возвращая поле» служебной формулой, которая означает «уход в отставку», то учитывая, что в дальнейшем Каминоцукено Каэхито продолжил службу при дворе императора Саги, то, скорее всего, идет речь об отставке со службы при дворе императора в отставке Хэйдзэя (тавтология какая-то получается, но пока оставлю так, пусть разберутся более профессионально подготовленные, если захотят).

Второе прочтение, о котором говорил вам, уважаемые любознательные читатели, скорее всего, просто мой «вольный перевод по мотивам». Могло ли быть у этого стиха ещё одно прочтение, то самое, «между строк»? Все может быть, что и могло, для этого только надо будет уточнить, когда у 花 «цветка» появилось значение «рана»? Возможно, когда-нибудь филологи дадут ответ на этот вопрос, а сейчас можете просто сравнить два варианта «считывания информации» по контексту – вполне может быть, что его докладную записку могли услышать и таким образом:

Только закончилась моя придворная служба,

Вернулся обратно, найдя лазейку в воротах,

В сад, заросший, проник, окруженный стенами,

Поранился, бамбуковый частокол миновав в одиночку,

Безоружным добирался, голодая, до места,

Головою поникнув, от солнца теряя сознание…

Жизнь во времена перемен – бедствию подобна,

Где доведется встретить тепло милости высочайшей?

Известно, что в этот драматический момент к разрешению конфликта между братьями был привлечен, наряду с другими влиятельными чиновниками и военачальниками (знаменитый зять Фудзивара Утимаро – Саканоуэ Тамурамаро – усмиритель айнов), Кая-но Тоётоси, когда-то он был наставником экс-императора, в бытность его наследным принцем Атэ, мнением которого дорожили оба брата. Но, возможно, не надеясь на силу одних только разговоров, действующий император без всякого промедления поднял императорскую гвардию и перекрыл все заставы вокруг Хэйдзё-кё, дабы в корне пресечь любую попытку получить военную поддержку двора бывшего императора. Если так посмотреть, то Фудзивара Утимаро, расставив своих сыновей Манацу и Фуюцугу в правительственные учреждения к Хэйдзэю и Саге, внимательно выжидал, чью сторону будет занять наиболее выгодно; победила решительность и молодость.

Все произошедшее оставило достаточно заметный след в умах и сердцах всех участников, причем урок был усвоен на целых тридцать лет: до кончины императора Ниммё, племянника императора Саги, сына его брата, следующего, пятьдесят третьего императора Дзюнны, а пока ещё наследного принца Отомо, никаких споров о власти между братьями и кланом Фудзивара не будет. Все начнется позже, и будет это совсем другая история.

А что же наш главный герой, который как будто бы потерялся на фоне столкновений интересов первых лиц, облеченных большими властными полномочиями? Нет, нисколько не потерялся, а даже наоборот. Напомню, что в четвертом лунном месяце 809 года он дослужился до младшего помощника начальника стражи Правой личной охраны императора, а уже к концу года становится младшим военачальником Правой личной охраны императора Саги. В инциденте Кусуко Рё-сёсё без колебаний обеспечивал безопасность правящего императора, своего младшего сводного брата, от возможных провокаций со стороны старшего.

В следующем, 811 году, Рё-сёсё становится главным архивариусом Императорского архива и по совместительству занимает позицию сасёбэна (младший ревизор Левой ревизионной канцелярии), а сам Фуюцугу занимает позицию санги – придворного советника.

Примечательно, что старший брат Фуюцугу Манацу не подвергнут никаким взысканиям, но и не продвинут по службе, наказан тем, что не поощрен. Во главе Императорского архива, ответственного за «правильное сохранение» информации о событии, произошедшем с отставным императором, последовательно находились сначала представитель Северной ветви (дома) клана Фудзивара, а потом главным архивариусом стал тот, кто был связан единокровными узами с императорским домом и был единоутробным братом представителю Северного дома, так что «разночтений» в оценке событий быть не могло: «Хэйдзэй обманут коварными братом и сестрой, представителями Церемониальной ветви клана – Сиккикэ».

В результате инцидента Кусуко Северная ветвь получает практически абсолютное главенство среди всех остальных домов клана Фудзивара (Столичная ветвь – Кёкэ – никогда не процветала, а Южный дом продержался только два года после Смуты Дзинсин и практически угас к 764 году).

А 811 год интересен ещё и тем, что впервые за три года с момента возвращения из Китая ко двору призван монах Кукай. Возможно, что именно тогда и могло произойти первое знакомство Рё-сёсё и будущего Кобо Дайси. Во многих исследованиях их потом назовут друзьями, но это то же самое, что если всех авторов императорских антологий канси, например, назвать друзьями или родственниками. Это заявление не будет ложью, но и не будет являться действительно истинным.

Одно точно – у них будут общие интересы и даже некоторые общие цели, но у меня складывается впечатление, что их взаимодействие все-таки ближе к взаимовыгодному сотрудничеству, чем к дружбе. Или, возможно, я неоправданно серьезно отношусь к различиям в этих двух формах общения.

В 813 году Рё-сёсё назначается губернатором провинции Тадзима, и хотя чаще всего эти назначения были довольно формальными и лишь для статуса, он относился к ним со всей ответственностью и всячески заботился об улучшении методов ведения сельскохозяйственных работ не только в подведомственных, но и в других провинциях, тем самым показывая личный пример, как следует поступать другим «инспекторам провинций». Учитывая, что некоторые из них вообще не знали, где находится инспектируемая земля. В результате Рё-сёсё неоднократно переназначается губернатором не только Тадзимы, Танго, но и таких неспокойных провинций, как Муцу и Дэва. Карьера его медленно, но верно идет вверх, успехи присутствуют не только в делах, но и в семейной жизни – в 814 году рождается второй сын, которого позже в «Ямато-моногатари» так же, как и когда-то отца, назовут Рё-сёсё. Но это мы слишком далеко забежали вперед. А пока, ещё в 814 году, Рё-сёсё дважды повышался до начальника стражи – сначала дворцовой, а затем привратной, поэтому теперь мы можем к нему обращаться Рё-ками.

Но, пожалуй, все же более значимым событием не только культурной жизни того времени, но и в личном послужном списке Рё-ками стало завершение создания по приказу императора Саги первого сборника китайской поэзии канси, получившего название «Рёунсю», в которую были включены и два стиха Рё-ками.

Небольшое научное, а не лирическое, отступление. С интересом познакомился с работой соискателя ученой степени доктора философии Высшей школы искусств и наук Колумбийского университета Кристофера Л. Ривза, написанной в 2018 году под названием «О поэзии, покровительстве и политике: от Саги до Митидзанэ, китайская поэзия при дворе раннего Хэйан». Полагаю, что за это время степень доктора философии соискателем уже давно получена. Так вот, на странице сто восемьдесят пятой, в первом абзаце обсуждаемой работы, автор Кристофер Л. Ривз, когда пишет о «Рёунсю», отмечает (работа доступна только в английском оригинале, поэтому перевод мой): «К сожалению, неизвестно, в какой день или даже в каком месяце „Рёунсю“ было представлено императору». Что на это могу сказать… С пониманием отношусь к проблемам докторов философии Высшей школы искусств и наук Колумбийского университета, которые не могут располагать полной исторической картиной событий. Попробую ответить на вопрос доктора философских наук Кристофера Л. Ривза.

Так как нам известны даты карьерных назначений Рё-ками, мы можем приблизительно ориентироваться в дате «написания и опубликования» не только произведения, но и самого сборника. Известно, что господину Рё в 814 году в седьмой день первого лунного месяца присвоен четвертый младший ранг, младшая степень (従四位下), в двадцать третий день пятого лунного месяца он назначен начальником стражи Левой дворцовой охраны Сахё-но ками Хёэфу (左兵衛督), в двадцать седьмой день восьмого лунного месяца переведен на должность начальника стражи Левой привратной охраны Эмонфу (左衛門督), что выглядит как ротация кадров, но, учитывая, что он служил практически во всех военных ведомствах, то, скорее, направлен на усиление.

В, так скажем, «примечании к оглавлению» сборника к стихам 49 и 50 значится: 左兵衛督從四位下兼行但馬守 二首, то есть «начальник стражи Левой дворцовой охраны (Сахё-но ками Хёэфу), четвертый младший ранг, младшая степень, инспектор (губернатор) Тадзима, два стиха».

В результате получаем: антология вышла в свет не ранее 23 мая и не позднее 27 августа 814 года. Если бы я был императором Сага, то выбрал бы дату седьмой день седьмого лунного месяца, тут и думать нечего – конечно, уважаемые читатели, и простые, и любознательные, это добрая шутка.

В принципе, более точную дату «публикации» антологии можно было вычислить на основе данных послужного списка любого из придворных поэтов, но мне было важно знать, в каком именно чине, звании и в какой именно управе из шести служб сторожевой охраны «находился при исполнении» Рё-ками в то время, когда его включили в число двадцати трех избранных авторов «Рёунсю». Но уточнениями деталей пусть занимаются профессора истории, думаю, что теперь они смогут ответить на волновавший их вопрос.

Составителями собрания канси выступили Сугавара-но Киётомо (прадед того самого Сугавара-но Митидзанэ) и Оно-но Минэмори (прадед той самой Оно-но Комати). Самим составителям исполнилось на момент завершения работы над этой первой антологией соответственно сорок четыре года и тридцать шесть лет.

Вот приблизительно с такими общими представлениями об основных авторах первой императорской антологии канси и началось мое «прочтение заново» китайских стихов японских поэтов, написанных до 814 года включительно.

Луна выше облаков

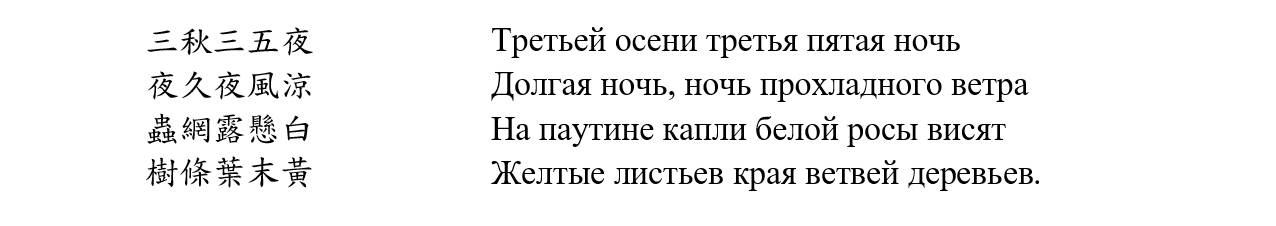

Вернемся немного к началу: помните, дорогие друзья мои любознательные читатели, какое первое впечатление на меня произвело четверостишие, написанное «лунной ночью ранней осени», занимающее пятидесятую позицию в первой императорской антологии «Рёунсю»?

Позволю себе повториться, но уже не в китайском чтении, а сразу в подстрочнике:

В более художественной обработке может быть прочитано так:

Третьей осени третья пятая ночь

Долгая ночь, ночь холодного ветра

На паутине капли белой росы дрожат

Желтые листьев края ветвей деревьев.

И, возможно… Возможно, вы заметили, как часто я использую это слово, но нам действительно возможно только предполагать, а не знать наверняка, что же хотел сказать автор в этом произведении. Слышите, как появляется интонация «экскурсовода или искусствоведа»? Но это только самоирония, не больше.

Так вот, возможно, этот стих так бы и остался для меня просто лирической зарисовкой, наброском пейзажа, но мы-то с вами знаем, что образы природы всегда служили символами для поэтической передачи чувств, мыслей и настроения автора.

Любому, кто знаком с японской поэзией, с образом капелек росы на паутине, первое, что приходит на ум из сезонных слов, – киго. То есть поэту мало было просто указать время в первой строке, четко поименовав сезон словами, но ещё ему надо было добавить приметы природы – роса на паутине, желтые края листьев, холодный ветер… Но, если, если… мы возьмем во внимание ещё одно поэтическое значение паутины – как «неотвязных мыслей», то описание природы не будет столь двумерным.

Отобрав этот стих для поэтической антологии, составители, скорее всего, прочитали его в более чем одном значении. Он выглядит слишком простым и сдержанным по форме, но содержание может коснуться глубоко в сердце скрываемых переживаний.

Наверное, и для меня стих остался бы не до конца раскрытым, если бы не электронный интернет-ресурс японских слов и образных выражений (не рекламирую, найдете сами) и вездесущий китайский поисковик Байду.

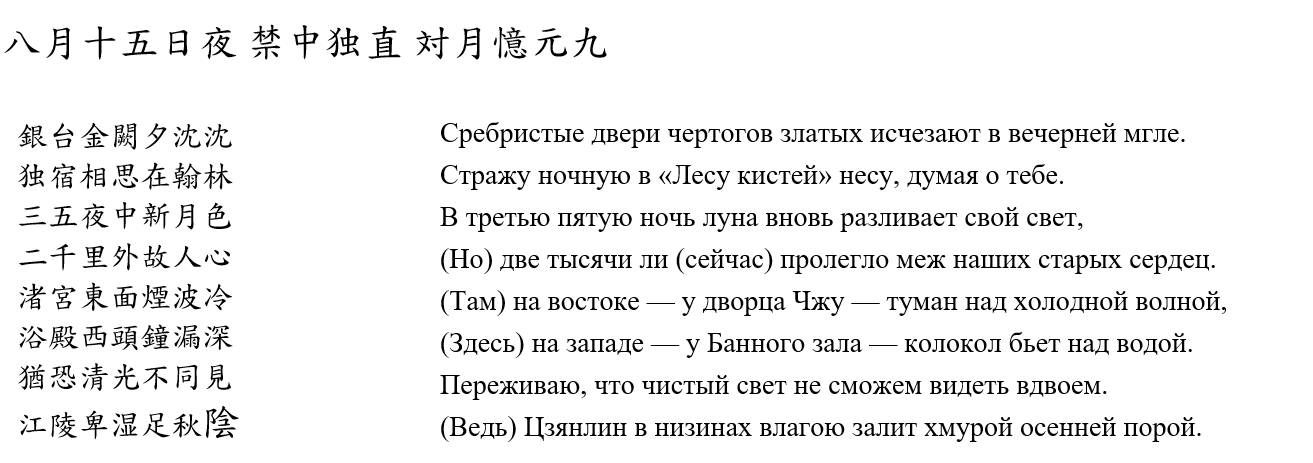

На сформированный запрос 三五夜 san go ya выгрузились ссылки на стихотворение Хакукёи, написанное им в 810 году, в свои тридцать девять лет, по случаю праздника середины осени, когда он находился на ночном дежурстве во дворце императора и, глядя на луну, вспоминал своего друга, с которым пришлось разлучиться более полугода назад из-за того, что тот был понижен в должности и отправлен в ссылку в отдаленную китайскую провинцию. А память дополнила хайку Кага-но Тиё о москитной сетке, через отогнутый уголок которой можно любоваться луной, – возможно, и там есть место для одиночества.

Если говорить о влиянии китайской поэзии на японскую, то поэзия Бай Цзю-И (Бо Цзюйи, Бо Лэ Тянь) стоит просто незыблемой горой, особенно на всем творчестве Сугавара Митидзанэ, в том смысле, что Митидзанэ воспитывался на лучших произведениях именно этого китайского самобытного поэта.

Если позволить себе такую дерзость и сравнить несравнимое, то поэзия, включенная в сборник «Кайфусо», – это как образцы для корпоративных поздравлений высокопоставленных чиновников и руководителей крупных финансово-промышленных групп для аффилированных с ними и иных заинтересованных лиц. А поэзия Бо Лэ Тянь (Хакукёи) и Митидзанэ – да простят мне это сравнение – это как поэты некрасовской школы.

Но если честно, переводить Бай Цзю-И в мои планы не входило, имеющиеся переводы не вызывают у меня желания заглянуть в подстрочник, тем более что кроме уважаемого Льва Залмановича Эйдлина подтянулась молодая смена, например, великолепный мастер перевода Наталия Александровна Орлова. В то же время перевод именно этого стиха найти сразу не удалось, хотя допускаю, что в чьих-то замечательных работах все уже давно переведено до нас, то есть – поправка – для нас, любознательных читателей, только теперь осталось дождаться, когда наконец можно будет все это легко и радостно прочитать. Сейчас же приходится довольствоваться прочтением в оригинале и собственным переводом для того, чтобы показать, что не все заимствовано из Китая. Потому как у меня есть совершенно объективные сомнения в том, что на утро шестнадцатого дня восьмого лунного месяца пятого Юаньхэ (810 года) списки вот этого стихотворения были первым быстроходным судном направлены в Японию для того, чтобы ознакомить придворных поэтов с новинками, вышедшими из-под пера «властителя дум» просвещённой части читающей публики Китая и Японии.

Если без сарказма, то это произведение могло дойти до Рё-сёсё много-много позже, и, наверное, не ко мне вопрос: мог ли он его прочитать до того, как написал свое san go ya, а мы видим, что третья строка Бай Цзю-И начинается именно с этой фразы – «третья пятая ночь», в то время как в названии то же самое передано через 十五日夜 – ночь пятнадцатого числа (дня), источник оригинала: manapedia.jp/text/1841.

Или немного более художественно с «/»-цезурами:

Ночью пятнадцатого числа восьмого (лунного) месяца, неся дежурство в императорском дворце, глядя на луну, вспоминаю Юань Чженя.

Иньтай ворота в чертоги дворца / тонут в вечерней мгле

Стражу ночную в Ханьлинь одиноко / несу, думая о тебе.

В третью пятую ночь луна / вновь разливает свет.

Две тысячи ли пролегло меж / наших старых сердец.

На востоке – у дворца Чжу / туман над холодной волной,

На западе – у Банного зала / колокол бьет над водой.

Переживаю, что чистый свет / не сможем видеть вдвоем.

Цзянлин в низинах залит дождем / хмурой осенней порой.

В оригинале играют и переливаются серебряные и золотые блики, подобно отсвету дворцов бессмертных на священных горах, льется свет луны подобно воде. Погружению в глубокие воды подобен величественный вид дворцовых ворот, около которых расположена академия Ханьлинь («Лес кистей»), и все это в воображении поэта перекликается с туманом над волнами, омывающими «дворец на востоке», куда сослан его близкий друг, отзывается боем колокола при водяных часах, отмеривающих быстротечное время в императорском зале Омовений, там, где остался Бай Цзю-И.

В завершение всего – надежда и опасение, надежда на то, что, даже находясь в разлуке, они могут вместе смотреть на одну и ту же луну и любоваться ее чистым, подобно воде, светом, а опасение в том, что Цзянлин расположен в низине и осенью в нем всегда сыро, промозгло и хмуро, поэтому луну за дождевыми облаками друг может и не увидеть.

Пятнадцатое число восьмого лунного месяца – праздник середины осени, когда по традиции соединяются все родные и близкие или вспоминают о тех, кто находится далеко и не может воссоединиться с семьей и друзьями. В Японию эта традиция пришла из Китая, своеобразно трансформировалась в праздник любования луной середины осени – цукими. В год, когда пишу эти заметки, первое «осеннее» полнолуние приходится на 29 сентября. Вы помните, дорогие друзья, как называется сентябрь в японском календаре? Правильно, «нагацуки», и если мы запишем его иероглифами, то получим 長月, где 長 (нагаи) – прилагательное в значении «длинный», что относится к ночи. Статья японского словаря более подробно расскажет обо всех трансформациях названия «нагацуки», не пожалейте времени посмотреть: kotobank.jp/word/長月-587894.

В китайском языке есть такой иероглиф, точно в таком же значении, только в китайском языке читается cháng. Невольно возникает вопрос, почему Рё-ками использовал другой знак – 久? Ответ можете найти сами в словаре БКРС, но, чтобы не тратить время на поиски, в этот раз подскажу. Именно этот знак имеет ещё одно дополнительное значение, но не как прилагательное, а как глагол – «не торопиться, затягивать свое пребывание (напр., в местности, на посту)», в том числе и «нести службу в каком-то месте».

Поэтому в моем прочтении второй, не явный, невысказанный общий замысел – «хань-сюй» (вариант перевода «невысказанное и накопленное») этого стиха Рё-ками будет звучать приблизительно так:

В праздник середины осени, когда воссоединяются семьи,

Долгой ночью стражу несу на ветру холодном.

Неотвязные мысли сердце беспрестанно тревожат.

Разлучусь вскоре с домом родным желтым листьям подобно.

Такое прочтение имеет право на существование ещё и потому, что традиция празднования середины осени, или любования луной, как, впрочем, любования цветами сливы, позднее – сакуры, тоже пришла в Японию из Китая. Можно сколь угодно активно открещиваться от таких истоков в контексте очередных политических веяний, но для меня важно не столько откуда пришло (да простят меня китаисты), а каким образом было воспринято и каким образом было сохранено (все-таки в глубоко в душе я японист).

Вот так, именно с этого стихотворения Рё-ками началось мое знакомство с канси первой императорской антологии «Собрания превыше облаков».

Поэтому ещё раз для тех, кто до сих пор придерживается концепции об отсутствии литературной самобытности и ценности японской поэзии канси первых антологий, – вы не правы (точка). Хотя, да, действительно, кто я такой, чтобы спорить, к примеру, с Владиславом Никаноровичем Гореглядом, Александром Николаевичем Мещеряковым, даже заочно, ведь я – читатель, а они – писатели-переводчики, которые писали об этом, хотя, возможно, просто соглашались с японскими исследователями, которые декларировали тезисы о вторичности и подражательстве своих же собственных поэтов, подражающих китайской поэзии. Но есть тут некоторые нюансы: что называется, в каждой стране в определенные периоды истории официальные деятели науки вынуждены придерживаться «официальной версии событий»: в России – борьба «норманской» и «антинорманской» теорий, в Японии – признание и отрицание китайского влияния на самобытную национальную культуру и признание достойными сохранения только лучших образцов национальной поэзии. В пылу политических баталий, как правило, наряду с человеческими жертвами приносится в жертву и огромная часть культурного наследия, этого не избежали ни Россия, ни Япония, ни Китай, в результате чего были утрачены многие образцы изящной словесности, которые действительно такими образцами для подражания и были, но судить о них теперь возможно только косвенно, на примере частичных заимствований из них, включенных в другие тексты.

Читайте классиков, господа, там вы найдете многие ответы на вопросы, которые никогда себе и не задавали.

Василий Михайлович Алексеев в свое время писал, что китайская классическая поэзия есть сплошная история подражаний, поэтому в подражании канону нет ничего «ученического» в негативной коннотации. Кто-то может говорить об этом как о какой-то «вторичности» сюжетов или аллюзий, метафор, использованных из текстов более ранних авторов. Но, к примеру, только у одного Ли Бо (Бая) насчитывают более тысячи фрагментов чужих текстов, но кто посмеет назвать Ли Бая подражателем, а его стихи – «произведениями, не имеющими художественной ценности». Хорошо, пример гиперболизирован, но если подход к приемам заимствования един для всех поэтов, то и предъявление таких претензий к авторам канси первых императорских антологий несколько необъективно. Я для себя всегда называю это «перекличкой поэтов», хотя в китайской поэзии это называют «дяньгу», а в японской – «хонкадори». Для каждого поэтического приема есть ряд рекомендаций, что считать допустимым с эстетической точки зрения заимствованием, а что нет.

А для тех, кто продолжит упорствовать в своем заблуждении, приведу рассуждения одного из самых уважаемых мною русских писателей Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина: «Значение второстепенных деятелей науки и литературы немаловажно. <…> Каждая школа имеет своего мастера, и своих подмастерьев, и своих чернорабочих, но критика, конечно, была бы не права, если одних мастеров признавала подлежащими ее суду, а писателей, идущих по их стопам, оставляла в забвении. <…> …пренебрежение к подражателям может сделать ущерб самому критическому исследованию в том отношении, что оставит без разъяснения те характерные черты школы, для изучения которых подражатели предоставляют материал гораздо более разнообразный, нежели сами образцы». (Собрание сочинений в 20 тт. Т. 9. М., 1970. С. 343-344).

Так что считаю, что критика незаслуженно пренебрегла тремя императорскими антологиями канси и без внимательного исследования, разбора и сравнения удачных, а порой, наверно, и не совсем удачных, подражаний китайским оригиналам лишила рядовых любознательных читателей возможности проследить без пробелов и изъятий весь путь трансформации китайской поэзии при формировании японской поэтической традиции. Надеюсь, что новые исследования в этой области не заставят себя долго ждать.