Полная версия:

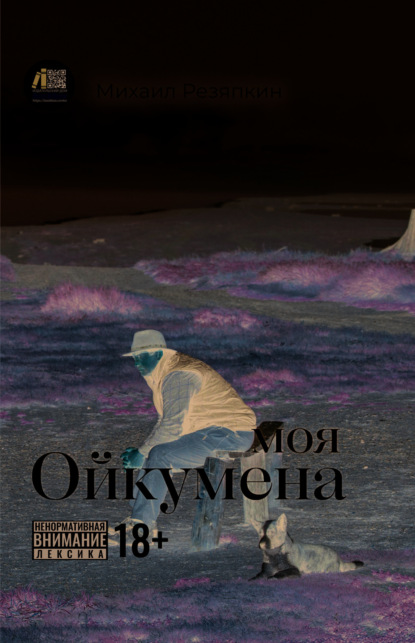

Моя Ойкумена

Еще интересно путешествовать на самолете: глядишь в иллюминатор на облака и представляешь разные фигуры – людей, зверей. Вот, например, Зорро в шляпе – мы такого в кино в Доме офицеров видели, вот морда собаки или волка… Но интереснее всего все-таки ехать на поезде. Для путешествий не придумали ничего лучше, ведь поезд – это целый город на колесах! Ты живешь в нем по-настоящему: по утрам, как дома, ходишь в туалет и чистишь зубы, днем – обедаешь, играешь, ночью спишь. А за окном постоянно происходит что-то интересное. Когда мы ездили с отцом, он всю дорогу мне рассказывал обо всех городах, которые мы проезжали. Вот – станция Наушки, здесь все написано непонятными буквами, похожими на пауков и человечков. Такими буквами пишут китайцы, а мы их читать не умеем. А вот и сами китайцы – идут строем, в черных костюмах, с красными значками, – сами взрослые, а ходят как наши октябрята! Монголов и бурят я уже знаю, они тоже тут попадаются – с военными они всегда здороваются. А когда здороваются с моим папой, то и со мной заодно. Я их люблю смешить: отдаю честь по-военному, и они в ответ обязательно смеются. Следующая станция – Слюдянка. Она находится на берегу Байкала. Каждый знает: это самое глубокое и красивое озеро в мире. Говорят, что вода в нем святая, и поэтому все с нетерпением ждут остановки. Как только поезд остановился, все срываются с места и бегут к берегу, чтобы напиться и умыться. Потом мы проезжаем Иркутск, где расстреляли белогвардейца Колчака, потом – Новосибирск, где живут ученые, потом еще много остановок, и мы с отцом идем в вагон-ресторан. Там обязательно дают солянку в ушастых мисках из нержавейки. В солянке плавают черные круглые шарики – они противные на вкус и называются маслинами. Я их все отдаю отцу, и он ест их с удовольствием. Вот уже два дня мы едем по Сибири, скоро – Урал. В Уфе мы смотрим на памятник Салавату Юлаеву – он бьет коня плеткой, чтобы перепрыгнуть через реку. Отец говорит, что он прыгает из Европы в Азию. С отцом было интересно путешествовать – он все время рассказывал, но я теперь и сам многое знаю и тоже могу рассказать.

Но на этот раз мне придется ехать одному… У меня родилась сестренка, и я подслушал, что меня хотят на целый год отправить к деду с бабкой, чтобы маме было проще ухаживать за маленьким ребенком. А мне уже 5 лет; сказали, что мне там будет лучше – мне здесь не климат. А что, если я в принципе не хочу, чтоб мне было лучше? Но, когда ты маленький, никого не интересует, чего ты хочешь. Всегда говорят тебе в ответ: «Есть такое слово – надо!»

Вот мама и твердила всем подругам: «Ему здесь не климат, ему здесь не климат», – как будто уговаривала сама себя. В результате решили отправить меня с попутчиками без документов и билета, чтоб не тратить деньги. Меня завели в купе и передали на руки каким-то взрослым девочкам, сказав им, что я веду себя хорошо. Мне, конечно же, объяснили, что я должен делать: во всем их слушаться, а от ревизоров прятаться в туалете. Про ревизоров заранее должны были предупреждать проводницы. Ревизоры носят форму, похожую на фашистскую, и поэтому их можно заметить издалека.

Ехали мы весело – со мной постоянно играли, а я пел песни. Девочки меня угощали конфетами, но я никогда их не брал: не зря дед меня учил, что конфеты – еда для девчонок, а настоящий солдат не должен любить сладкого, ведь на войне, каждый знает, с сахаром туго. Девчачьих песен я тоже не знал и не пел, а знал только военные: «Варяг», «Каховка», «Тачанка». Особенно мне нравилась «Тачанка», но одну строчку я понимал и пел по-своему. Там, где пелось:

И с налета, с поворота,По цепи врагов густойЗастрочил из пулеметаПулеметчик молодой! —мне слышалось: «подцепив врагов густой», и представлялся молодой солдат в буденовке, который, стоя во весь рост на тачанке, цеплял врагов какой-то длинной палкой-кочергой («густой»: что такое «густа» я стеснялся спросить…). А до кого он не дотягивался, те в страхе разбегались.

У деда с бабкой

Вот я и приехал в городок, в котором жили мои дедушка с бабушкой, мамины родители. Это был деревянный одноэтажный старинный русский город. Жили мы хорошо, я уже привык и даже почти совсем не скучал по родителям. Когда мы с дедом писали им письма, то так прямо и шутили: «Хорошо живем, хлеб с маслом жуем!» В нашем домике были две печки-голландки, которые зимой раскалялись так, что можно было обжечься. Зато как приятно вернуться домой с улицы и прислониться к ней спиной! Многочисленные сосульки на одежде быстро превращаются в мутные потоки воды. В этой печке дедушка парил кашу с тыквой и, приглашая к столу, объявлял: «Хлеб – на столе, руки – своЕ». За шторкой висел рукомойник, а за водой мы с дедом ходили к колонке на улицу. Туалет был «на задах» – так называлась дальняя часть двора. Сходить туда – иногда целое приключение, особенно когда на улице мороз, а ты забыл дома электрический фонарик и вспомнил об этом на полпути.

Этот мой дедушка тоже воевал, прошел всю войну простым солдатом. Я донимал его расспросами: просил показать медали, спрашивал, скольких фашистов ему посчастливилось убить. Он всегда отвечал как-то нехотя, уклончиво. Тогда я решил его поддеть и сказал:

– А, может быть, ты плохо воевал, если не рассказываешь? Расскажи, ты хорошо воевал?

Дедушка сидел строгал какую-то палку. Вообще он был самым добрым дедушкой на свете, но при этих словах он взглянул на меня очень не по-доброму и тихо, но со значением сказал:

– Кто хорошо воевал, тот там остался!

Тут нож соскочил, порезал дедушке палец, он выругался, чего никогда себе при внуках не позволял. Я испугался, почувствовав, что сделал ему больно, и дело не только в пораненном пальце. Я подбежал к нему и обнял. Я не видел его лица и лишь услышал, как он вздохнул, а потом погладил меня по голове.

А когда я стал чуть-чуть постарше, то услышал более подробные истории о войне. Одну из них я запомнил на всю жизнь, и она испортила мне общее романтическое представление о военной профессии.

Дедушка рассказал о том, как перевернувшейся цистерной с бензином придавило ноги солдату. Бензин лился через край ему на лицо, он кричал и просил о помощи, но солдаты шли быстрым маршем на передовую и не могли остановиться. Долгое время у меня в ушах стоял его крик: «Братцы, стойте, помогите! Братцы, умираю!»

А как же суворовское правило, которому меня учили раньше: «Сам погибай – а товарища выручай!»? В голове это не укладывалось, и я не хотел этому верить.

…Пришло лето, и мы перебрались на дачу. Дедушка привил мне любовь к лесу, и мы постоянно ходили с ним по грибы. Он умел подражать птичьему пению и учил меня подкрадываться к птицам. К дятлу подкрасться проще всего – можно спокойно идти, пока он стучит, как только прерывается – нужно остановиться. В грибах благодаря деду я уже разбирался очень хорошо. Возвращались домой мы всегда счастливые, и дедушка приказывал бабушке: «На жареху здесь хватит, так что пожарь-ка нам однЕх!» – имелось в виду одних грибов, без гарнира. Так по-старинному никто больше не говорил. Если не считать Пушкина, помните?

Ни огня, ни черной хаты,Глушь и снег… Навстречу мнеТолько версты полосатыПопадаются одне…Тем летом я подумал, что хорошо бы вырасти и стать лесником, а не военным. Но это была пока мимолетная мысль, которую я сурово от себя отогнал. Год пролетел незаметно, и я вернулся в Забайкалье.

Первая драка

Я пошел в первый класс, но в школе мне было не очень интересно: читать и писать я уже умел с четырех лет, а всякие стишки учить считал глупостью. Уроки я делал хорошо, так как есть такое слово «надо». Дед и отец говорили, что если берешься за что-то, то нужно делать это лучше всех. А если не можешь быть лучшим – тогда вообще не берись! Поэтому в школе я был круглым отличником. Почему круглым – никто не мог мне объяснить. Знаю только, что круглыми могут быть только отличники или дураки.

Если я уже хожу в школу, значит скоро мне в армию, а вдруг я все-таки трус? Как это проверить? Элементарно: чтобы тебя не считали девчонкой и трусом, нужно подраться. В школе для этого много возможностей.

Однажды на перемене я подошел к своему однокласснику, рослому мальчику буряту, и перегородил ему дорогу. Как-то неудобно было объяснять, что мне нужно подраться, а я не знал, как начать – ведь дома меня учили, что первым бить нельзя. К тому же этот мальчик был всегда молчалив, и я никогда до этого с ним не разговаривал. Он пытался обойти меня, но тут прозвенел звонок с перемены, и я понял, что больше мешкать нельзя, иначе драка может сорваться. Тогда я резким движением оторвал погон от его школьной формы. В ответ он тут же дал мне по морде, да так, что искры полетели. Как по команде, я тут же замолотил кулаками, но по большей части мимо. Он спокойно натянул мой пиджак мне же на голову и отметелил меня как следует.

…Стоя в кабинете директора и языком переваливая во рту полуоторванный кусочек десны, я исподлобья поглядывал на бурята. Нас ни о чем не спрашивали – просто ругали. Ему досталось гораздо больше – ведь я был отличник, а он – драчун и двоечник, поэтому никто не разбирался в том, кто прав, а кто виноват. Он молчал, кивал, со всем соглашался, а я смотрел и злорадствовал. Потом нас отправили в класс, и вот тут мое торжество сменилось каким-то необъяснимым гадким чувством: мне захотелось подойти к буряту и извиниться. Но я почему-то этого не сделал. Так что же, значит, драка ничего не решает? Можно драться и оставаться при этом трусом? А можно и не драться, но быть смелым. И как в этом разобраться?

Сломанный нос

Вовчик вымещал старую обиду. Он подкрался ко мне как к дятлу, когда я, запрокинув вверх голову, стоял разглядывал муравьиную дорожку на дереве. Она начиналась на земле и уходила далеко наверх – по ней сновали туда-сюда неутомимые работяги. Он подошел неслышно, размахнулся и ударил сверху палкой. Кровь сразу же брызнула во все стороны, я оглянулся и лишь успел заметить, как его пятки скрылись за углом. О погоне не могло быть и речи – меня серьезно подбили. Я схватился ладонями за нос, чтобы хоть как-то унять кровотечение. Это не могло не вызывать радости – я по-настоящему ранен, и за мной, как за Щорсом, стелется кровавый след, густой и темный. Мама была дома и начала бегать взад-вперед по квартире, причитая.

На следующий день я не мог дышать носом, а так как лежал не жаловался, то взрослые не сразу заметили, что внутри у меня возникла гематома, полностью перекрывшая дыхание. Все праздновали 8 Марта – Международный женский день. Офицерские жены были наряжены, на каблуках и седьмом небе от счастья, поэтому пили уже с утра. Меня со старшим лейтенантом Сандро отправили в медсанбат, а отец уехал разыскивать трезвого врача.

Отец нашел ее и выдернул прямо из-за праздничного стола, поэтому она была очень недовольна. Центнер недовольства с трудом протиснулся в дверной проем и, ворча, стал надевать белый халат на свое цветастое платье. Врачиха усадила меня в кресло, с помощью щипцов заглянула мне в нос и объявила: «Заморозки нет, будем резать так!» Сандро покосился на меня и кивнул. Она дала мне белый эмалированный тазик в форме боба и приказала держать под подбородком. Затем взяла скальпель и нанесла два коротких удара в одну и другую ноздрю. Сразу же, как из пробитой бочки, хлынула кровь с гноем, забрызгав всю мою одежду и ее халат. Она заверещала:

– Ну что за поросенок! Чуть платье не залил!

Рука Сандро схватила ее за шиворот, и, приблизившись к ней так, что его легендарный нос практически уперся в ее лоб, он грозно проговорил на своем смешном русском языке:

– Эй! Ты! Ишо раз крыкныш на этава рэбенка – я тэба раздавлу как таракана!

Я представил, какое огромное мокрое место останется от такой толстой тети, и мне сразу стало весело. Поскольку она сильно торопилась вернуться за праздничный стол, то свою работу сделала тяп-ляп, нанеся мне травму надолго. Когда вытащили тампоны, то обнаружилось, что «слизистая оболочка сильно повреждена» и «унять кровотечение очень сложно». В конце концов пришлось вызывать скорую помощь и увозить меня в госпиталь, в реанимацию. Мама рыдала и приговаривала, я ничего не понимал, но запомнил слова: «редкая группа», «отрицательный резус». Колдовали надо мной долго, делали уколы в ладонь, давали дышать в кислородную маску. Я видел все как во сне: врачи в халатах, яркие лампы в операционной. Потом я потерял сознание. Очнулся уже дома, и родители объяснили мне, что у меня плохо сворачивается кровь – а это неизлечимо. Услышав этот диагноз-приговор, я с опаской спросил:

– Папа, а я смогу стать военным? Ведь если меня ранят, то, значит, я сразу истеку кровью на поле боя?

Отец меня успокоил, сказав:

– Раны героев заживают быстро, а трус умирает от царапины!

Значит, все-таки главное – не быть трусом! Я вздохнул с облегчением.

Через несколько дней пришел буддийский лама, знакомый наших бурятских друзей, и принес моему отцу какой-то порошок. Это была лечебная трава, и я должен был регулярно пить отвар. Через несколько месяцев анализы показали, что свертываемость моей крови в норме.

С одной стороны, плохо, что в мире есть такие злые врачихи, но зато, с другой стороны, есть Сандро и буддийские монахи, а значит, все будет хорошо!

Мамонты и декабристы

Однажды в выходной день отец решил сводить меня в музей. Это такой дом, куда люди приносят все, что раньше было им нужно, а сейчас уже ни у кого нет таких вещей. Ходишь по музею, смотришь на это все и представляешь себе, как люди жили раньше, – как будто сказку про старинную жизнь читаешь! У самого входа – огро-о-о-омная куча костей – это бивни и зубы мамонта. Отец говорит, что их можно насобирать вдоль рек и что древние люди убивали мамонтов камнями, так как тоже умели метко кидаться. Я вот, например, с десяти шагов запросто попаду камнем или снежком в столб. Но в мамонта… попасть-то легко, да только что ему будет от этого? Хоть я и стараюсь, но мне трудно представить, как это можно камнем убить мамонта. Один только его зуб – размером с мою голову. Вот я и думаю: или люди тогда были великанами, или что-то было не совсем так, как говорит отец…

Еще в музее есть много старинных пушек – они такие некрасивые, не то что современные. Вот у отца в полку – красивые пушки, со щитами, прицелами, рукоятками, которые можно покрутить и направить ствол куда хочешь, можно зарядить снаряд, откинув затвор. А из этого железного бревна как стрелять?

В следующем зале стоит красивая телега. Отец сказал, что это бричка, которую своими руками сделал декабрист Бестужев. Декабристы – это, оказывается, такие люди, которые захотели освободить наш народ и для этого выступили против царя. У них ничего не получилось, и за это царь сослал их всех сюда, в Сибирь. Здесь они делали телеги и много других полезных вещей. Еще у Бестужева было два красивых пистолета, чтоб стреляться на дуэли, если тебя кто-то обозвал или обидел. Вот бы мне такие! Я спросил у отца:

– А кто нас сослал в Сибирь? У нас же нет царя!

Отец подумал и сказал:

– Нас никто не сослал, мы сами приехали охранять границу!

– А зачем ее охранять?

– Чтоб враги не напали на нашу Родину!

– А кто – враги?

– Ну, врагов у нас много.

– А монголы? Враги?

– Монголы – друзья! Пойдем лучше я тебе покажу кольчугу Ермака!

– А кто это такой?

– Ты не знаешь? Ермак покорил Сибирь.

– Как это? Взял и покорил? Один, что ли?

– Ну конечно не один! Идем, сам все увидишь!

Кольчуга висела открыто, не под стеклом, и отец мне показал, что можно ее приподнять снизу, чтобы ощутить вес на своей руке. Я смог поднять только до половины. Ничего себе! Если люди раньше были такими сильными, то, наверное, правда могли убить мамонта камнем или в одиночку покорить Сибирь!

В следующем зале было все о Пржевальском и его лошадях. От Пржевальского были портреты, от лошадей – чучела. Все они тоже побывали в наших краях.

Я спросил, а встречаются ли сейчас мамонты и декабристы. Отец сказал, что и те и другие давно вымерли. Что же получается – все в конце концов вымирают?

Дед Мороз

К Новому году готовились загодя. Отец брал топор и шел из дома к подножию ближайшей сопки, чтобы срубить, как он говорил, «пушистую елку». На самом деле она была колючая, и он, ругаясь, устанавливал ее в деревянную крестовину, сколоченную из досок от ящиков для снарядов.

А мама в течение нескольких дней пыталась достать мандарины. В конце концов у нее получалось, она приходила радостная и объявляла, что ей удалось «достать мандаринов и бананов». Она мне представлялась тогда самой длиннорукой обезьяной. Представляете, все сидят под елкой, на которой висят шишки, а на самых верхних ветках – мандарины и бананы. Все дотягиваются только до шишек, а моя мама подпрыгивает и ловко «достает» мандарины. Бананы и мандарины нельзя было есть до праздника – иначе какой же Новый год без мандаринов! Бананы были зелеными и невкусными, пока не полежат на батарее и не почернеют. Так и лежали они – бананы на батарее, а мандарины на шифоньере, – и ждали своей участи. Я точно знал, что бананы привозили из Вьетнама, а мандарины – из Грузии.

Потом мы дружно наряжали елку и ждали прихода Деда Мороза с подарками. Я всегда думал: существует он на самом деле или нет? Сложно было сказать, так как я его не видел. В прошлом году он подарил мне коньки-снегурки, которые привязывались прямо к валенкам. Они были с двумя полозьями, поэтому даже маленький мог на них кататься. Я пытался тогда выследить Деда Мороза и сторожил около елки в засаде, но не помню, как уснул. Проснулся я уже в кровати, а подарки были под елкой – обидно, прохлопал. В этом году я серьезно настраивался, чтобы не прозевать его приход.

Мама наготовила целый таз салата оливье – должны были прийти гости. Стол был заставлен посудой, все радостно суетились. Я помогал лепить пельмени. Больше всего мне нравилось вырезать из теста рюмкой кружочки, в которые потом мама залепляла мясо. Обрезки сырого теста я тайком клал себе в рот, когда мама отворачивалась, и ел. Она мне говорила, что сырое тесто есть нельзя, так как будет болеть живот, но он у меня никогда не болел. И вообще, сырое тесто гораздо вкуснее, поэтому я думаю, что мама специально придумала историю про тесто, чтобы его хватало на пельмени.

Вот начали приходить гости. Они кричали, улыбались, хлопали друг друга по плечу и усаживались за стол. За столом мне всегда было скучно – все ели, пили и орали так долго! Хотелось быстрее все закончить. Ну сколько можно сидеть и говорить! Но без спросу из-за стола уходить нельзя – все подумают, что ребенок невоспитанный. Так и нужно спрашивать: «Можно мне выйти из-за стола?» А взрослым спрашивать необязательно, захотел – вышел.

Вдруг дверь открылась, и вошел Дед Мороз. На нем был какой-то странный халат, в руке – наша лыжная палка, а на лице – ненастоящая ватная борода. Я его сразу узнал – это был наш сосед дядя Костя. Он подошел ко мне и подарил круглую большую железную тарелку-ледянку, на которой катаются с горки. Я старался не смотреть ему в глаза – вдруг он поймет, что я узнал его, и тогда расстроится. Такие ледянки продавались в нашем магазине, куда я ходил за хлебом. Значит, они купили ее там и дали дяде Косте, а он притворился Дедом Морозом и подарил ее мне. Мне стало грустно, и я попросился из-за стола. Вначале я хотел уснуть, но у меня не получалось, так как все шумели. Потом я решил приоткрыть дверь и подглядывать за происходящим. Папа надел на левую руку мою ледянку, а в правой у него была лыжная палка – он, наверное, изображал Илью Муромца со щитом и копьем. Дядя Костя был уже без бороды, только кусок ваты висел на щеке. Все скакали вокруг елки и визжали – им было очень весело, не то что мне.

Охота

На охоту ходили все офицеры – а что им еще было делать в свободное время? Поэтому у нас дома всегда было мясо: отец приносил глухарей, тетеревов, зайцев, иногда даже изюбрей и один раз – медведя. Об этом случае я и хочу рассказать.

Обычно охотники возвращались и складывали добычу во дворе, чтобы все полюбовались, а потом начинался дележ. Огромного изюбра хватало на всех, а рога доставались стрелку. У нас дома висело несколько пар огромных рогов, чтобы все приходили и видели, что мой отец хорошо стреляет.

В тот день к нашему двору подкатил БТР, и из него начали вылезать счастливые охотники с красными лицами – наверное, в БТРе очень жарко. Потом следом на грузовике привезли добычу. Там были и волки, и лисы, и, наконец, он – хозяин тайги! Дети сбежались поглазеть на это чудище. Все показывали на моего отца и поздравляли его с удачным выстрелом. Один знакомый мальчик бурят пришел в неописуемый восторг при виде зубастой пасти и, не сдержав возбуждения, помчался к своей бабушке с криком:

– Баба Наташа! Иди скорее сюда! Тут дядя Саша мишку убил!!!

– Как убил???

– Просто! Из ружья – бах! И все!

Бабка понеслась на всех парусах к нашему дому и, увидев всех нас, склонившихся над тушей медведя, прислонилась к забору и захохотала и заплакала одновременно. Меня тоже звали Мишкой, вот она и перепутала.

В тот день мы от пуза наелись медвежатины. А когда мясо уже не лезло, то стали делать из него пельмени. Пельмени – удобная вещь. Их можно наделать целую кучу и вывесить в сетке за окно, чтоб они там на улице заморозились. Потом достаешь оттуда сколько надо и варишь – и так всю зиму…

Шкуру выделали, она лежала у нас на полу вместо ковра – все мои друзья приходили посмотреть и погладить, а если приходили друзья отца, то они должны были обязательно приподнять лапу с когтями, почмокать и поцокать языком и сказать: «Хоро-о-о-ош, мерзавец!» Потом они уходили надолго на кухню.

Приказ

Отец часто приговаривал: «На границе все спокойно потому, что китайцы „долго не забудут урока Даманского“». Я, первоклассник, вообще не понимал смысла этих слов, а спросить, что такое «Даманский» стеснялся, иначе все подумали бы, как это я не понимаю таких простых вещей!

К тому времени многие наши друзья уже перевелись и писали письма из самых разных частей земного шара. Кто-то служил в Польше, кто-то – в ГДР, кто-то – на Кубе, но самые удачливые получили распределение в Москву. Из Польши присылали в подарок жвачку с Болеком и Лелеком, из ГДР – игрушечных резиновых индейцев. Они очень высоко ценились у нас во дворе. Одного индейца можно поменять на 20 косточек-айданов, которые были главной единицей обмена. Айданы – это суставные бараньи или свиные костяшки, которыми играют во дворе. Они были разных оттенков красного цвета, так как красились лаком для ногтей, который тайком воровался у мам. Все эти мелочи ярко раскрашивали нашу дворовую мальчишескую жизнь. Но мне этих красок было недостаточно, всегда тянуло куда-то в те страны, о которых я слышал от взрослых. Самые загадочные и волнующие письма приходили с Кубы: конверты были наполнены черным вулканическим песком с пляжа – у нас в забайкальских степях песок был серо-бурый, совсем не такой. Эти письма буквально разрывали границы моей Ойкумены[1], в которую влетал тропический ветер с дальних Карибских островов. Детское воображение будоражили образы наивных индейцев, злобных пиратов и бесстрашных конкистадоров, о которых рассказывал дед. Желание поехать куда-то далеко-далеко порою бывало просто нестерпимым – хотелось взять компас, нож и спички, сбежать из дома и отправиться в кругосветное путешествие…

И вот настал день, когда пришел отец и громко, радостно объявил, что наконец-то пришел приказ! Нас с детства учили, что «приказ» – это главное слово и его нужно исполнять любой ценой. Вот я и подумал, что началась война, поэтому отец такой радостный. На него приятно было смотреть в тот момент: военная форма ему очень шла, облегая его мощную фигуру. Сапоги и пряжка ремня начищены так, что режет в глазах, на погонах – по созвездию. Да разве найдется такой мужчина, которому военная форма не подойдет? Тогда я и представить такого не мог. Вот он стоит в дверях, бравый капитан Советской армии, улыбается и говорит: «Все, уже есть приказ! Начинается новая жизнь!» Я вначале растерялся – что же нужно делать? А потом оказалось, что ни на какую войну мы не отправляемся, а просто переезжаем к новому месту службы – какое расстройство!

Переезд был главной темой разговоров родителей в течение долгого времени. Мама прыгала от радости, приговаривая: «Багульник на сопках – только в песне красивый. А ты пойди пособирай его! Надоела эта тайга! А детей чем кормить? Молоко только на базаре в виде замороженных тарелочек и можно найти. Кому на материке расскажешь – не поверят!» Отец радовался переезду не так открыто – ему здесь, на границе, нравилось больше, так как всегда можно было с друзьями уехать в тайгу на охоту. Отца здесь все любили, и он уже слился душой с этим диким краем. А мама была чуждым здесь элементом – она только и ждала, когда же окончится наша ссылка.