Полная версия

Полная версияВ поисках своего я

Попытки высказать некий один, простой смысл и вывести из него весь мир предпринимались философией с самого начала. Фалес полагал таким началом воду. Член Американского философского общества Стивен Вайнберг так пишет об этом: «Если считать, что все вещества имеют единую основу, то вода не так уж плоха в этой роли. Она бывает не только жидкой, но твёрдой и газообразной, также очевидно, что без воды не может быть жизни…». Анаксимен разделял идею, что всё создано из некой простой субстанции, но с его точки зрения это был воздух. «Подобно тому, как душа, будучи воздухом, сдерживает нас, так дыхание и воздух объемлет весь мир». Ксенофан считал землю первичной субстанцией: «Из земли всё вышло, в землю всё обратится». Гераклит учил, что основой всего является огонь: «Этот космос один и тот же для всех не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий». Анаксимандр подметил взаимное превращение четырёх элементов друг в друга и счёл, что ни один из них не достоин быть принятым за субстрат, но «нечто иное, отличное от них». Взгляд на то, что вещество состоит сразу из четырёх элементов – воды, воздуха, земли и огня, – восходит и к Эмпедоклу. Мы тоже хотим вставить свои пять копеек в эту дискуссию древних: мышление может упорядочить огонь, воду, воздух и землю по некоторым признакам. Земля неподвижна и непроницаема, вода – проницаема и подвижна, воздух проницаем и ещё более подвижен, огонь – только подвижен, но не проницаем. Всё, попавшее в огонь, превращается в пепел. Пустота – проницаема и неподвижна. Это – пятый элемент. Что может быть проще пустоты? Она может упорядочить признаки остальных элементов. И разве случайность и «вдруг» не олицетворяют пустоту сознания, создающую равновесие между элементами?

Что философское знание существует, доказал Гегель вопреки себе. В научном обороте того времени атомы рассматривались, как идея. Они были только пределом делимости. Гегель сам писал, что атомов не существует. Он давал дефиницию качества через количество на каких-то простых примерах едва ли не сыпучих продуктов, не подозревал, что атомы откроют. Когда это случилось, их принадлежность конкретному веществу – качество – оказалось связано с количеством у них протонов и электронов в ярде и на орбите. Эти элементы одни и те же у водорода, гелия, золота, железа…

Удваиваясь, количество меняет качество на противоположное. Этот закон касается материального и духовного. Удвоение – это возведение в квадрат: «Одни и те же качества у количества создают противоположное качество», – гласит метафизика Гегеля. Например, кислород и водород обладают одним и тем же качеством: один газ, поддерживающий горение, а другой – горючий газ, но вместе тушат огонь, соединив свои одинаковые качества в молекуле воды. Без этого преображения качества через количество горючий газ и газ, поддерживающий горение, в конечном счёте, сожгли бы весь космос и привели к пустоте, но сама эта «пустота» задаёт направление против себя. Вода представляет связанный огонь, который останавливает горение.

Борьба противоположных тенденций друг с другом стремится к пустоте, к взаимной ликвидации, как своему пределу. Мы ликвидируем мир, мир ликвидирует нас, но, на самом деле, заботимся друг о друге.

Случайность связывает всё, по чему пробежала трещина, и убеждает, что всё совместимо. Мир обладает безусловным тождеством самому себе. Снег и деньги могут превратиться друг в друга, а противоположности друг в друга превращаются закономерно. Бедность и богатство – одно и то же. Совозможность событий – причина регулярных случаев, а несовозможность – причина чуда, и трудно отделаться от впечатления о сознательном намерении случайности, отменяющей любые регулярные случаи и допускающей любые чудеса…

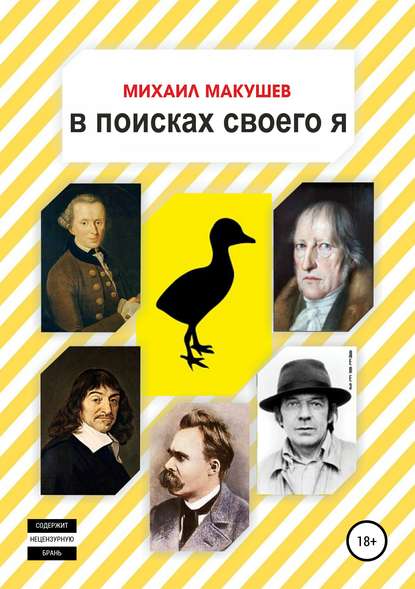

Я заметил когда-то противоположный смысл у междометий «ха!» и «ах!» и его формальный признак. Это было давно, а недавно в соцсетях мне предложили подробно рассказать о себе. Я пошутил: «Начну с детства», без труда удалось вспомнить первое мнение о себе: «Гадкий Утёнок», – но скоро рассказывать нужда отпала. Я продолжил рассказ самому себе: мне «вдруг» захотелось согласиться с Ницше, что нет никакого «я». Всё шло более-менее гладко, пока не вспомнился случай с петухом… Врождённая совесть оказалась сюрпризом, но позволяла вырваться на оперативный простор… я и раньше задавал себе вопросы, откуда берётся сознание, мне удавалось забираться в самые узкие норки, отыскивая его начало, но в самых недоступных местах стояло зеркальце или хотя бы его осколочек, за который было не заглянуть, этот осколочек отражал моё уже существующее сознание.

После того, как я набрёл на совесть, возник целый ряд случайностей. Бывшая жена принесла «Скорбь Сатаны» почитать, и книга пригодилась в работе, племянник оставил сыну Виктора Пелевина. Сын показал книгу мне, мы вместе смотрели «Поколение Рepsi». Я только начал писать, а в двух случайных книгах информация, дающая в руки нить. Эти вызывающие изумление подсказки сыпались и дальше… Случайно привлек внимание А. Дугин на youtube со скороговоркой: «Дериоз… Дериоз…». Речь шла о каком-то французском философе. Google не знал Дериоза. Я стал слушать Дугина ещё раз… В сингулярных точках Делёза мне удалось узнать свои точки из числового поля, которое когда-то я обнаружил между строчек таблицы умножения. Точка распадалась на две половинки, сложно связывалась с полем, как целым. Кант был счастлив, что мог мыслить точку, как простое представление.

Плывущий смысл точек лишал всё на свете безусловности. Деревянная ручка ножа могла оказаться опасней его стального лезвия. Может быть, это безумие? «Да, конечно». Но если кто-то разделяет твою реальность, ты уже не сумасшедший. Делёз – моё забытое alter ego. Можно добавить, что все цитаты в книге найдены случайно, их доля, хранившаяся в памяти, была ничтожной. Случайность предопределила мне вытряхивать накопленное сознание, и теперь, по нравственному закону, все носители информации, которые мне нравится и не нравится, приводятся к общему знаменателю. Кого цитировать, выбирает она, а не я. Я говорю «она» вместо «я», как форменный шизофреник. При рассмотрении случайности непредвзятым образом приходится признать, что она существует объективно, различается помимо воли, задевает эмоции. Из-за этих эмоциональных встрясок её предпочитают игнорировать, не замечать чью-то безусловную волю. Случайность играет без правил, и окружающие прячут голову в песок. Страшновато смотреть в глаза Богу. После созерцания у случайности нравственности, религиозный пафос действует на меня притягательно.

Это – наша судьба. Мы обречены слышать и видеть только самих себя, находиться под ярмом рациональности, здравого смысла, дискурса и всего прочего. Но есть мнение, что Бог отменяет судьбу, возможно, Он тоже хочет не только всё знать, но и надеяться на случайность.

Приложение к четвёртой главе.

М. Гефтер. «Происхождение мужицкого царя и Ганди».

«Итак, вышел Ленин из блокады (Разлива), а в ЦК готовятся к заседанию 2-го съезда Советов. Гениальна политическая идея Троцкого – соединить съезд с восстанием в Петрограде. По вопросу о земле – это, кстати, мы раскопали в нашем секторе – доклад сперва поручают делать Ларину и Милютину. Грех покойников обижать, но я легко представляю этих догматиков, особенно сумасшедшего Ларина. Что они от имени РСДРП (б) предложат мужицкой России? Какие-то совхозы! Но в последний момент появился Ленин, и вопрос о докладчике отпал: о земле вправе выступать только он, это ясно для всех. Ленин идёт к трибуне – он совершенно не готов! Тогда он просто достаёт из кармана эсеровский наказ о земле, добавив к нему пару вступительных фраз, его зачитывает – и всё! Игра сыграна. Программой большевиков стал наказ мужиков-эсеров – а в Советской России появился мужицкий царь.

Ну, а если б Ленин ещё день просидел в подполье и эти двое ортодоксов выступили с национализаторской программой РСДРП (б)? На этом для Ленина и большевиков всё бы кончилось.

Вот что такое история: встреча несовместимых. Историческое начинается там, где вещи, доселе несовместимые, оказываются совмещены. В момент, когда несовместимое станет совмещено, является харизматический лидер. Человек, который извлёк из кармана чужой наказ и объявил его всей России как программу советской власти. Совпадающую с политической монополией большевиков.

Глеб Павловский: – Да случай красив. Но согласитесь, что случай чертовски кровав. Махатма Ганди этого не одобрит.

Михаил Гефтер: – Но почему? Ленина и Ганди роднит спонтанность главного хода и немыслимость выбранных средств. Плюс интуиция мира в рамках локальных задач.

Известнейший случай 1930 года Индийский национальный конгресс в противоборстве с Англией зашёл в тупик: лидеры в тюрьме, мирные средства исчерпаны. Радикалы берут верх, ради независимости прибегая к самым свирепым действиям. Тогда Ганди идёт к берегу моря и начинает выпаривать соль. Призвав народ Индии делать то же – не покупать соль и не платить налогов британской короне.

Ганди, нашедший непрямой ослепительный выход из плохой ситуации, подобен Ленину осенью 1917 года. Россия уже перестала существовать. Власть и фронт рушились, мужик на селе озверел и никого не слушал. Ленин, который просто взял наказ о Чёрном переделе и озаглавил его «Декрет о земле», – чем не Ганди, выпаривающий морскую соль?

Теперь погляди на результат. Разве результат Ганди не страшен? Миллионы убитых в резне, разделившийся Индостан и его собственная гибель – разве не доказательства его поражения? Разве финал Ганди не сопоставим с мучительным финалом Ленина, потерявшего власть над ходом вещей, который он начал? Исторический деятель вымеряется не тем, что опередил время – иногда ему лучше отстать. В случайный момент он улавливает единственное, немыслимое средство, чтобы двинуть к цели массу слепо возмущённых людей. Обратив слепоту в сообразное их умам действие. В эти минуты лидер воплощает собой историю. Таков Ленин в октябре, таким был Ганди. Но деятель измеряется не только звёздными часами, но и в равной мере поражениями. Опыт поражений – великое наследие людей. И в наследии Ленина для меня наиболее интересен интеллектуальный опыт поражения.

Введём понятие исторического деятеля как проблему, позволяющую разъяснить, почему Ленин – человек без биографии. С Ленина смыто всё личное – это возмездие или законная расплата? Или он сам намеренно загонял личное внутрь, до неузнаваемости и невидимости его? А последующее смыло личность, напрочь и навсегда.

Глеб Павловский: – Полагаю тебе скажут: Ульянов – просто человек, который случаем и стечением обстоятельств попал в центр событий и своей маниакальной сосредоточенностью на власти сумел повлиять на всё.

Михаил Гефтер: – Дело в том, что Ленин сам обстоятельство (случайность).

Глеб Павловский: – Любимейший либеральный миф, будто царя Александра убили в момент, когда он «даровал России Конституцию» и вышел погулять.

Михаил Гефрер: – Рысаков кинул бомбу наугад и не глядя – не попал, убил кучера. Царь вышел из кареты. Изображают это в сентиментальных красках: мол, беспокоился о жизни раненых. Ничего подобного, ошеломлённый Александр вывалился из коляски, бессмысленно кружил. Полицмейстеры уговаривали ехать во дворец. Схваченный Рысаков бормотал дурацкую фразу вроде: «Не вышло, вот и кончилась жизнь». Гриневецкий со второй бомбой стоял у парапета, но сбежались люди, и он не мог её бросить: толпа народу, царь в толпе. Как вдруг Александр сомнамбулически пошёл прямо к нему сквозь толпу.

Царь подошёл к Гриневицкому – зачем? Тот стоял, расслабленно облокотившись о парапет, как Онегин. Масса людей, бросить бомбу уже нельзя. Но когда царь сам подошёл к нему абсолютно вплотную, глядя в глаза, он покорился случаю – и уронил бомбу под ноги обоим.

Глеб Павловский: – Потрясающе!

Слово «эмоции» переводится на русский язык, как «потрясать», и действие случайности именно «потрясает», по точному выражению Глеба Павловского… Император сделал свой выбор, он мог поддаться уговорам полицмейстеров, случайность давала шанс, но ему хотелось всё переживать там, где это случилось. Он не подозревал, что время сжалось, что следующее предсказанное цыганкой покушение будет прямо сейчас: «охота пуще неволи!». Царь выбрал то, что ему нравилось сию минуту. Нравственный выбор был и у Гриневецкого. Он собирался убивать, а не умирать. «Вдруг» это стало безнадёжным тождеством.

Глава 5 Пассажир без места

Экклезиаст: «В многой мудрости

много печали». Печаль – это эмоция.

Значит, мудрость связана с эмоциями.

Я извлекаю основания для различения из всяческой обыденности и узнавания. Всё, что раньше считал различным, а теперь отождествляю, я различаю… Именно опыт различений накапливается в памяти. Не всякое событие вызывает различение. Мы видим всё, что видим, и отождествляем. Нет причин для интереса к прохожим. Я отождествляю их с прохожими, и они выскакивают из памяти почти в момент отражения в сознании, но замечаю красивые женские лица… Моё различение связано с моими интересами. Оно происходит, как отождествление внешних событий с внутренним содержанием. События, волнующиеся на поверхности мира, волнуются и на моей церебральной поверхности…

Моё сознание загружено дискурсом и менталитетом. Это – логос, как мы решили считать. Когда я отождествляюсь с ним, мой все различающий «вектор» изменяет собственной природе. Я отличаюсь от различения и добросовестно считаю себя своими масками. Кто я такой? Мы не стремимся себя увидеть, как Николай Аполлонович Аблеухов. То, что можно увидеть, изменяется, согласно законам квантовой механики. Так мы себя никогда не найдём.

Мой центр восприятия –сама динамика, в то же время это какой-то устойчивый, определённый смысл. Моя рациональность и эмоциональность соотносятся, как постоянность. Они случайно стали тем, чем стали… но это – мой общезначимый смысл. Он представляется другим и мне, как тождество. Мы предсказуемы друг для друга. Эта устойчивость общезначимого смысла – маска какого-то простого смысла, – он способен быть активным, игнорируя всякие рамки, но сам никогда не показывается. Если «другие», «мир» и я являются логосами, какой-то простой смысл всё равно устойчиво приведёт наши взаимоотношения к общему логическому знаменателю. Посылками его умозаключений будут наши логосы… Он, как пластилин, из которого можно лепить разные фигурки. Пластилин для них – материя, – но фигурки даже не аспект его фактуры.

Делёз определяет первую операцию восприятия, как пассивный синтез. Это кажется неожиданным, потому что мы полагали, что логика анализирует сначала, а потом синтезирует, но, вспомнив Канта, согласимся с Делёзом: «Мы внутренне подвергаемся воздействию и должны относиться пассивно к самим себе». Нарцисс, под которым мы теперь понимаем психику (Нарцисс вместе с совестью), – пассивен. Как добраться до этого «я», который, по мнению Канта, является чем-то простым и при этом самым активным?

Мы должны для начала согласиться с логикой, что анализ возможен там, где есть сложное или сложенное. Как что-то «сложенное» возникает в восприятии Нарцисса? На изначально сложное у нас один претендент – эмоции. Почему вдруг они оказываются в пассивной роли?

В трудных случаях, нас выручал смысл, который приходит первым… Отражение в зеркале точно повторяет меня, но часы с левой руки переодевает на правую, мой правый глаз в зеркале – левый. Активное и пассивное – тоже зеркальный смысл. Наше сознание призвано познавать смысл и организовано на принципах смысла, который приходит первым, всё остальное мироздание организовано на этих же принципах.

Я и моё отражение – противоположности, но ужасно похожи друг на друга. Эмоции, которые связывают Нарцисс и какой-то простой смысл, могут быть тоже похожи. Нарцисс похож на простой смысл. Он всегда активный. Человек совести – противоположность простого смысла, но простой смысл ещё как-то иначе противоположен и Нарциссу. Вместе с человеком совести они представляют разные модификации психики.

«Первая операция восприятия» Делёза – это форма созерцания, которая запутывает простой смысл. Вопрос, поставленный Делёзом, сразу смешивает смысл и формы его созерцания: «поворотные пункты и точки сгибов, узкие места, узлы, преддверия и центры, точки плавления, конденсации и кипения, точки слёз и смеха, болезни и здоровья, надежды и уныния, точки чувствительности». Преддверия, центры, узкие места, – формы созерцания, но чувствительность, смех и слёзы, болезнь и здоровье, надежда и уныние – уже смысл. Бесконечные слёзы без смеха никак не определяются, один полюс без другого не существует, как смысл. В этом отличие смысла от форм созерцания, которые могут идти бесконечно в одном направлении или внезапно возникать, как препятствие для простого смысла, который их активно преодолевает, но при этом запутывается. Когда теряется сознание под наркозом, мерные щелчки во тьме – последнее восприятие. После него сознание проваливается вместе с тьмой, которая в последний момент выглядит плоской на фоне этих щелчков. Сознание возвращается тоже с оглушительными щелчками, потом возникает тьма и через некоторое время становится тусклой картинкой мира. Прежде, чем тьма развернётся в тусклую бледную плоскость, и возникнет глубина трёхмерной картинки, время начнёт течь между щелчками, как их мерность. Звуки (щелчки) – первое и последнее восприятие.

Смех, и слёзы сходятся, как противоположный смысл, размещаются в системе координат друг против друга, а координаты выходят из одной точки. Они вытягиваются, как линии, благодаря которым точка «преодолевает себя», но это описание формы созерцания, которое нас запутает. На самом деле, картина координат ничем для нас не предопределена. Они могут быть расположены под прямым углом или скользить друг по другу. Их можно представить и как линии, идущие в противоположных направлениях. Можно представить, что микроскопическая трещина бежит вдоль одной линии, превращая её в две. Трещина может быть и макроскопическая. Тогда координаты неизвестно где друг от друг. Можно представить точку, разлетающейся. В общем, она треснула и «сама себя преодолевает».

Края этой трещины или «координаты» могут именоваться воля к смерти и Надежда на бессмертие. Это – уже смысл.

На шкале воли к смерти находятся уныние, слёзы, по мере снижения интенсивности – высыхающие слёзы; на шкале Надежды на бессмертие – деньги, здоровье, молодость и смех, по мере снижения интенсивности, слабая улыбка. Дистанция между смехом и слезами, здоровьем и болезнью – это ощущение. Мы в своих ощущениях сразу погружены в смысл. Ощущение стремится от уныния к радости, от высыхающих слёз к слабой улыбке… Кажется, что самая короткая дистанция между Надеждой на бессмертие и волей к смерти находится в начальной точке, но формы созерцания нас всё время путают, и это может быть и самая длинная дистанция. В любом случае противоположные полюса эмоций находят друг друга с помощью ощущений.

Ощущения лежат в основе восприятия, а синтез полюсов – начало восприятия. Назвать его пассивным синтезом, наверное, можно, но в этом нужно ещё разбираться. Начало восприятия – это схватывание, а не внутреннее чувство, которое есть cogito и пассивно. Если первоначальную синтетическую апперцепцию, которую Кант считал трансцендентальной причиной возможности опыта, считать пассивной причиной восприятия, то основание по которому схватывание разделяется с внутренним чувством исчезает.

Полюса эмоций вытягиваются в линию, стремятся себя преодолеть, а преодолевать им приходится противоположный смысл, и, не являясь чем-то простым, ощущение сразу начинает с собственного анализа. Логика начинает работать с анализа, синтез ей уже дан. Восприятие действительности то совпадает с тем или иным смыслом полюсов, то не совпадает. Накаленность ощущений то усиливается, то ослабевает в соответствии с распределением координат и силой эмоций (темпераментом), примерно поддерживается совпадение ощущений с картиной мира (дискурсом и менталитетом). При движении ощущения в каком-то одном направлении достигается один из эмоциональных полюсов, но мы от собственных ощущений обычно не плачем и не смеёмся. Потому что ни один полюс не достигнут, хотя оба полюса присутствуют во всякое время в любом ощущении. У эмоций есть направление – от смеха к слезам и обратно. Более того, оно дискурсивно определено, хотя эмоции непосредственны. Именно непосредственное Гегель рассматривал, как начало логики. Пассивность эмоционального синтеза, таким образом, оказывается под вопросом. Скорее, активность присуща началу логики. В понятиях Гегель выделяет множество уже положенных, а не самостоятельных моментов, а всё положенное является модусом, мерой, возможным основанием для дедукции, но относится уже к внутреннему чувству, хотя тоже может быть обосновано отдельными эмоциональными полюсами. Они – некая пассивность, – а активна их связь. Если ощущение достигло полюса, мы чувствуем эмоции, поддающиеся оценке, а, если не достигло, то полюс пребывает в свёрнутом (пассивном) состоянии. Оценки – примерная реальность, это колебания восприятия. Ощущения более определённы, чем эти колебания. Это позволяет рассматривать полюса, как мнимые, идеальные величины. Мнимое число, возведённое в квадрат, даёт минус единицу, это – число отрицательное, но уже реальное: ощущения – как раз реальны, «схватывают» мир, являются тождеством с ним, но времени на это не уходит… потому что времени для идеальности полюсов не существует. Идеальное не имеет отношения к чистой материи космосе, но между ним и нею возможны какие-то зеркальные отношения. Тёмный предшественник слишком близко свёл по смыслу ноумены: чистое, идеальное.

Оценки реальности бывают значимей самой реальности, и, если наше ощущение было настолько сильным, что, качнувшись, достигло двух полюсов сразу, то и реальность становится «глиной» для творения чего-то нового.

Эмоциональные полюса являются зеркальным отражением друг друга, протекая в ощущениях, как ток в проводах. Логическое умозаключение со связкой между двух посылок имеет ту же форму, что и эмоциональные полюса со связкой в виде ощущения. И ощущение между двух полюсов, и связка в умозаключении активны, по данным нашего анализа. «Движение, которое возвращается в себе самом», как самодвижение мыслей, тоже имеет структуру эмоций. Наши мысли одновременно – противоположный полюс ощущений – представляют сомнение в ощущениях. Масштаб смысла, который приходит первым, делает здесь новый виток. Сознание младенца вырастает из эмоций, в дальнейшем расширяется в каждой своей мысли, но краями мысли по-прежнему являются эмоции. Они ведут назад к ощущениям, а те снова к мыслям. Если ощущение колеблется, не достигая своих полюсов, их смысл остаётся невыраженным. Мы чувствуем себя, как обычно, можно сказать, и бессмысленно. Но стыд, страх, смех и слёзы – проявление не только эмоций, но и смысла. Слуховые, зрительные и прочие ощущения имеют фон в виде смысла, а самая высокая смысловая определённость находится в точке расщепления координат – в Надежда на бессмертие и воле к смерти. Это – чистый смысл. Он имеет структуру в виде зеркального отражения. Смешиваясь, эти отражения друг друга образует «тошноту» Сартра или «тоску» Фихте, которые следует считать одним и тем же, чтобы не множить сущности, и ощущением.

Простой смысл, который нас интересует, мы теперь можем определить, как активность. Она прячется то под маской Надежды на бессмертие, то под маской воли к смерти, синтезирующих вместе «тоску», которая для нас никак не может быть активным смыслом. «Тоска» – его маска, но она могла бы быть первой операцией восприятия, «пассивным синтезом». Как иллюстрацию к нему, Делёз приводил образы картин художника Френсиса Бэкона, именуя их логикой ощущения. Но в итоге Делёз признал, что ему не удалось найти решение проблем классической философии: «Это сделает уже только не философ».

Простой смысл – не воля к смерти или Надежда на бессмертие, а то и другое вместе. В простом смысле, как бы сказал Гегель, они «низводятся до моментов, ещё различимых, но в то же время снятых». Тоска выражает Надежду на бессмертие и волю к смерти, это – единый знак смешавшихся противоположных смыслов.

Мысли по преимуществу определённы, как и эмоциональные полюса, по крайней мере, стремятся к этому. Смысл – это движение эмоций к своим полюсам и обратно, поэтому он не может быть редуцирован, как мы и наблюдаем это в письме Булгакова жене: «Честное слово». Собственное определение эмоций – движение, потрясение (и остальной синонимический ряд).

Определение какого-то простого смысла, как воли к смерти или Надежды на бессмертие, может быть установлено на какое-то время, пока не качнётся в другую сторону. По идее, простой смысл – это то и другое сразу или то, что в данный момент активно. Как всякий смысл и мнимую величину, простой смысл можно отрицать, по крайней мере, его можно ставить под сомнение вместе с определениями – волей к смерти и Надеждой на бессмертие. Из-за этой мнимости у разных авторов одно и то же по-разному формулируется. Например, то, что я называю простым смыслом, Делёз и Гваттари в «Анти-Эдипе» именуют «желающим производством». Это вполне справедливо: желания – активны. Эмоции – «ощущение интенсивности». Это – тоже активный смысл. «Не то чтобы сами интенсивности были противоположны друг другу и уравновешивались в окрестности какого-то нейтрального состояния. Напротив, они всегда положительны, начиная с интенсивности = 0, которое обозначает тело без органов». Делёз и Гваттари сформировали бы желающим производством и интенсивностью реалистичную точку зрения, если бы не «тело без органов». Оно – тоже мнимость – не существует, не смотря на свидетельство Антонена Арто. Мы остаёмся с Кантом и будем определять понятие простого смысла. Эмоции игнорируют время, но интенсивность этого не делает, ей как раз присуще время. Она, скорее, принадлежит чистой материи, а не идеальности. Если чистая материя и идеальность являются зеркальным отражением друг друга, то по тому же смыслу интенсивность является зеркальным отражением эмоций. В «Мире без времени» я вдруг забываю то, что нельзя забыть, потому что времени не прошло, потом так же внезапно вспоминаю. Эмоции всё-таки игнорируют время, а интенсивность моих ощущений колеблется в соответствии с ним. Противоположные полюса эмоций не бывают друг без друга, но друг друга сменяют во времени, которого для них не существует. Так что у интенсивности может быть «ниша» в отношениях между идеальностью и чистой материей, эмоции, как идеальность, могут возбуждаться только чистой материей.