Полная версия:

Мой путь на литературный Олимп

Разумеется, Сталин был далёк от того, чтобы выносить свой приговор по каждой работе, выдвинутой на получение премии его имени. Он нередко прямо заявлял: «В отношении этого произведения воздерживаюсь от суждения. Говорите – достойно премии?! Пусть будет так. На вашей совести!» Однако в ходе нашей беседы по Сталинским премиям 1952 года на каком-то этапе неожиданно возник новый мотив. Хотя беседа, полагал я, завершается, и я уже ожидал традиционного «До свидания».

Но Сталин тихо ходил по кабинету, в каком-то раздумье. Затем подошёл к своему рабочему столу, взял лежавшую там книгу и совершенно неожиданно задал такой вопрос: «Скажите, пожалуйста, товарищ Фадеев, по каким причинам и мотивам Комитет не выдвинул на премию роман „Степан Разин“ и его автора – Степана Злобина? Чем это можно объяснить?» Как известно, Сталину нельзя было фальшивить даже в мелочах. А в данном случае – тем более. Я рассказал об обсуждении романа в Комитете, о его идеологической, в общем-то положительной стороне, его художественных достоинствах и недостатках. И, разумеется, не преминул упомянуть и о некоторых «анкетных данных» из биографии автора романа.

Сталин посуровел. Какое-то время опять ходил молча. «А что, товарищ Фадеев, писатель Злобин состоит в Союзе литераторов? Является ли он его членом? Советским писателем? Вы его не исключили из Союза советских писателей за эти самые „анкетные данные?“ – чёткими, рублеными фразами вопрошал он меня. Я, разумеется, всё подтвердил, как было. И в Союзе писателей Злобин состоит. И советским писателем является. И нет оснований исключать его из Союза.

„Так чего же тогда вы хотите от Злобина сверх того, что он имеет и в себе носит? Находился в Белой армии! Может быть, по принуждению? Или по ошибке молодости?! Случалось и так. Был в фашистском плену?! В фашистской неволе, к сожалению, оказался не один миллион советских граждан. Из них, допустим, тысячи, ну, несколько десятков тысяч – предатели. А подавляющая масса – это честные советские люди, попавшие в плен не по своей вине. Не исключено, в результате наших ошибок“. И, подумав: „У нас, товарищ Фадеев, нет ничего, что порочило бы товарища Злобина, автора романа „Степан Разин“. Вы, как председатель Комитета по премиям, допустили грубую ошибку, идя на поводу у „сверхбдительных“ товарищей. Давайте не будем считать преступными те анкетные данные товарища Злобина, о которых вы говорили. Будем считать его, Злобина, полноправным советским писателем. И на том покончим. А в отношении идейно-художественных достоинств и недостатков романа „Степан Разин“ давайте поговорим. Поспорим. Каким требованиям не отвечает роман? По каким причинам Комитет снял его с конкурса? Расскажите! Вы-то роман Злобина читали? Стало быть, можете дать оценку его и Комитета, и личную. Не стесняйтесь, говорите!“

Я изложил точку зрения Комитета и свою на роман „Степан Разин“. Не знаю, по каким соображениям он не вступил со мной в тот вечер в полемику, только, чуть помедлив, сказал: „Товарищ Фадеев, по поводу оценки романа я вынужден буду выступить против вас. За „Степана Разина“, за Степана Злобина. За присуждение ему премии. Думаю, что и роман, и его автор того стоят. Не обессудьте. До свиданья“.

Это не было угрозой. Нет. Это было благородное предупреждение серьёзного и к тому же влиятельного оппонента. На заседании в ЦК я доложил о решениях Комитета по премиям на 1952 год, разумеется, ни слова не сказал о беседе со Сталиным, в частности по поводу романа „Степан Разин“. Он принимал, помнится, не очень активное участие, ограничиваясь больше репликами, как всегда удачными и вескими. А в заключение обсуждения Сталин, тоже словом не упомянув о нашей беседе, предложил обсудить вопрос о дополнительном выдвижении, вернее, присуждении премии Степану Злобину за роман „Степан Разин“.

С большим знанием и в литературе, и в истории Сталин разобрал произведение Злобина. Вспомнил Александра Сергеевича Пушкина. Разбил своей железной логикой все мои, изложенные ему накануне, доводы, умаляющие художественные и исторические достоинства романа. А в заключение сказал примерно так: „Степана Разина нельзя исчерпать в одном литературно-художественном полотне, будь то роман, будь то поэма. Роман Злобина приближает нас к художественному восприятию обстановки, жизни и деятельности Разина. Он значительно более удачен, чем ранее написанное о Степане Разине“.

Я полемизировал с Иосифом Виссарионовичем Сталиным по некоторым его оценкам этой работы. Однако, видимо, предъявлял слишком высокие требования к роману и, что греха таить, возражал больше из-за никчёмной амбиции, защищая честь мундира нашего Комитета. Выслушав мои возражения, Сталин обратился к присутствующим: „Кто читал роман „Степан Разин“ – высказывайте о нём своё мнение“. Оказалось, что роман читали Молотов и ещё кто-то, а большинство присутствовавших роман не читали, имея в виду, что он, как не выдвинутый Комитетом на соискание премии, обсуждаться в ЦК не будет.

Тогда по предложению Сталина было решено отложить на два дня окончательное обсуждение произведений в области литературы и искусства, выдвинутых на премию, с тем чтобы товарищи за это время ознакомились с романом Злобина. „Надо всем прочесть роман, и тогда решим вопрос со знанием дела“, – заключил Сталин. А на следующем совещании в ЦК у Сталина вопрос был решён буквально в течение нескольких минут. „Читали „Степана Разина“? – спросил он присутствующих. – Какое мнение? Все единодушно? Значит, все одобрят присуждение премии Степану Злобину за роман „Степан Разин“? Вот и договорились!“ – заключил Сталин.

Надо было решить ещё два вопроса. И я напомнил о них. „Товарищ Сталин! Какой степени премия присуждается? Нам придётся кого-то из кандидатов снимать. Лимит премий исчерпан. Степан Злобин, можно сказать, сверх нормы“. „Что касается степени, то, поскольку вы, товарищ Фадеев, не поддерживали нас или, вернее сказать, скрепя сердце согласились на кандидатуре Степана Злобина, давайте определим ему за роман „Степан Разин“ премию второй степени“. Все согласились „Что касается увеличения лимита премий, то попросим Советскую власть приказать Наркомфину увеличить число премий в области литературы на одну премию второй степени“.

Так был решён вопрос о присуждении Сталинской премии второй степени 1952 года Степану Злобину за роман „Степан Разин“…»

Сталин после смерти оставил на подмосковной даче личную библиотеку, насчитывающую пять тысяч томов. В каждой книге на отдельных страницах были пометки, подчёркивания, отдельные фразы и замечания, говорящие о том, что хозяин их внимательно изучал.

Многие государственные деятели разных стран говорили о Сталине как о великом человеке. На мой взгляд, очень точно охарактеризовал его деятель, который всем сердцем ненавидел Советский Союз, – Уинстон Черчилль. Даже 22 июня 1941 года, когда Гитлер напал на Советский Союз и стало ясно, что Великобритания и СССР являются союзниками в борьбе с Германией, Черчилль в начале своего обращения к нации не упустил случая напомнить: «За последние 25 лет никто не был более последовательным противником, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое сказал о нём».

Мало этого, сразу же после окончания Второй мировой войны Черчилль возглавил крестовый поход против СССР, начав так называемую холодную войну.

Тем не менее выдающийся антикоммунист Черчилль, от своего лица и от лица покойного президента Ф. Рузвельта, выступая в палате общин в связи с 80-летием И. В. Сталина, сказал:

«Большим счастьем было для России, что в годы тяжелейших испытаний страну возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин. Он был самой выдающейся личностью, импонирующей нашему изменчивому и жестокому времени того периода, в котором проходила вся его жизнь.

Сталин был человеком необычайной энергии и несгибаемой силы воли, резким, жестоким, беспощадным в беседе, которому даже я, воспитанный здесь, в британском парламенте, не мог ничего противопоставить. Сталин, прежде всего, обладал большим чувством юмора и сарказма, способностью точно воспринимать мысли. Эта сила настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей государств, всех времён и народов.

Сталин произвёл на нас величайшее впечатление. Он обладал глубокой, лишённой всякой паники, логически осмысленной мудростью. Он был непобедимым мастером находить в трудные моменты пути выхода из самого безвыходного положения. Кроме того, Сталин в самые критические моменты, а также в моменты торжества был одинаково сдержан и никогда не поддавался иллюзиям. Он был необычайно сложной личностью.

Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, который своего врага уничтожал своим же врагом. Сталин был величайшим, не имеющим себе равного в мире, диктатором, который принял Россию с сохой и оставил её с атомным вооружением. Что ж, история, народ таких героев не забывает».

И в заключение хочу заметить. Если сегодня хотя бы один молодой человек, прочтя эту статью, выключит на час телевизор – «чёрный ящик», из которого рекой текут человеческая кровь, криминал, грязь, – и оставит невключённым компьютер с играми в боевиков, не войдёт на сайт интернета с порнухой, пройдёт мимо игровых автоматов и киосков с эротической литературой, а возьмёт в руки произведение классика, я буду считать, что не зря потратил уйму дорогого времени.

Только чтение классической литературы поможет человеку устоять перед натиском пороков, выпускаемых на него лавиной. Любите и читайте классику – источник знаний, наслаждений и залог успеха!

Ноябрь 2006 года

Книга первая

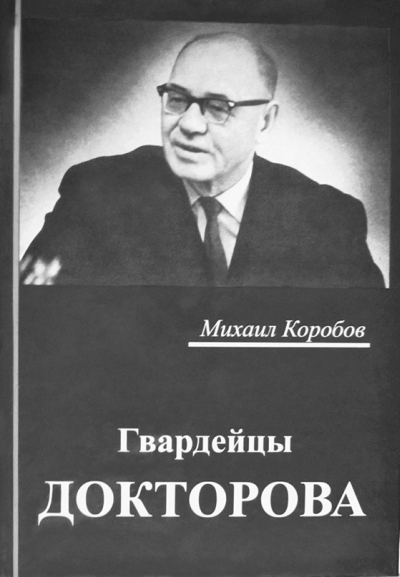

Гвардейцы Докторова

Моя литературная деятельность началась в 2005 году с очерка «Человек-легенда» о профессиональном рабочем Воскресенского химкомбината, спортсмене и замечательном человеке Молоствове Валентине Михайловиче. Неожиданно я вспомнил, что в октябре текущего года ему исполняется семьдесят лет. И я решил необычно отметить его юбилейную дату, написать о нём статью в заводской газете. Он действительно заслуживал добрых слов. Это передовик производства, его фотография годами не сходила с Доски почёта объединения. Много лет руководил бригадой котельщиков, которая где тяжело, какая-то остановка цеха – всегда вызывали его бригаду на ликвидацию всевозможных аварий, неполадок на производстве. Она выполняла сложные работы с высоким качеством и в срок. Валентин Михайлович нравился мне и тем, что постоянно вёл здоровый образ жизни, всю свою трудовую жизнь занимался лыжным спортом.

Очерк был напечатан в нашей заводской газете «Куйбышевец». Это был мой первый рассказ, помещённый в печатном органе. Как говорится, первая проба пера! Этим дело и закончилось, если бы не неординарный случай, происшедший со мной на Воскресенском кладбище, где я воочию повстречался с моим первым директором Докторовым Николаем Ивановичем, который в корне изменил ход всей моей жизни.

Мысль написать о Докторове возникла неожиданно и совершенно случайно. Когда на Воскресенском кладбище открывали памятник Хрипунову, одному из учеников Докторова, собрались его товарищи и ветераны труда предприятия, на котором Николай Фёдорович работал многие годы главным инженером и генеральным директором.

После завершения скорбного ритуала решили навестить могилу Николая Ивановича Докторова, которая находилась совсем рядом на одной линии и с видом на химкомбинат. Вокруг ограды плотным кольцом выстроилась группа его соратников и современников: заместители директора, начальники производственных цехов и отделов, главные специалисты, руководители вспомогательных служб и общественных организаций.

На чёрной мраморной плите чётко отпечаталось строгое лицо бывшего директора химкомбината. И в ту минуту мне показалось, что с фотоснимка на надгробном памятнике Докторов нас изучал намного суровее и, главное, отчуждённо, чем делал это порой при жизни, тем самым давая понять, что надоело ему смотреть на проржавевшие, полузатухшие, а некоторые совсем уже мёртвые, высотные трубы химкомбината. «Да, не рад ты нашему приходу! Опустил голову вниз и отвёл взгляд в сторону от нежеланных посетителей», – чудилось мне. Так совсем неприветливо встречал Николай Иванович своих воспитанников и последователей. И своим тяжёлым взглядом выражал явное недовольство нами – теми, кто на его проводах на пенсию в 1972 году обещал продолжить начатое им дело по дальнейшему развитию комбината и города и не выполнил своего обещания, не сохранил, потеряв завоёванные при нём позиции и славу флагмана отечественной химии.

Эта мысль глубоко засела в мне в душу. На одно мгновенье встретившись с его глазами, я непрерывно продолжал вести с ним диалог. Весь оставшийся день я также находился под сильным впечатлением. Это происходило и позже, во сне, как будто мы с ним продолжали необычный разговор. А в три часа ночи по какому-то зову я вдруг проснулся, сел за письменный стол и решил освежить в памяти людей человека, который так много сделал для завода, города и лично для меня. И рукописные строчки в правильном порядке ложились на клетчатую бумагу сами собой, не прерываясь…

После публикации очерка «Великий Докторов» в заводской многотиражке «Куйбышевец» около дома меня встретил бывший начальник цеха обжига, а позднее заместитель главного механика Колиденко. Владимир Дмитриевич, приветливо поздоровавшись, с восторгом произнёс: «Ну, ты молодец! Не побоялся замахнуться на самого Докторова! Никто не осмелился до тебя в прессе поднять такую серьёзную тему!»

А чуть позже до меня дошли слухи, что в производственных цехах комбината идёт бурное обсуждение моей статьи. Многие из трудящихся высказываются по этому поводу, делятся своими воспоминаниями о бывшем директоре. И я решил продолжить рассказ об этом незаурядном государственном и общественном деятеле, партийном лидере, блестящем организаторе производства, чутком и порядочном гражданине, но словами и высказываниями тех, кто непосредственно был с ним связан по службе, состоял в дружеских отношениях и являлся его современником и сотрудником. И только с одной-единственной целью – чтобы полнее воссоздать образ выдающегося советского хозяйственного руководителя и то великое время, в котором он творил и действовал, превращая рабочий посёлок в прекрасный город с развитой инфраструктурой. Воскресенск, Новомосковск, Дзержинск, Алексин, Рошаль, Щёкино – по всей стране появились тысячи промышленных городов. Они тогда росли как грибы после дождя.

Николай Иванович Докторов – это целая эпоха, человек-легенда! Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР, делегат партийных и профсоюзных съездов страны, парторг ЦК ВКП(б), секретарь горкомов партии, крупный промышленник химии, прогресс которой создавал потребность в научном и техническом развитии металлургии, станкостроения, приборостроения, электроники и других отраслей народного хозяйства. И, наконец, Докторов – проводник и инициатор развития советского хоккея с шайбой.

Докторов обладал даром предвидения, сумел заглянуть на многие годы вперёд, как говорится, за горизонт. Николай Иванович не только заглядывал в будущее сам, но и учил этому других, воспитал не одно поколение специалистов химического профиля и общественных руководителей высокого ранга.

Эта книга не только и не столько о Докторове, но и о его ближайших помощниках, соратниках, передовых коллективах и квалифицированных рабочих – создания и укрепления советского образа жизни – гвардейцы Докторова.

Всем, чего я добился в своей жизни, я обязан этому неуёмному, волевому человеку. Он заставил меня преодолеть себя, поверить в свои собственные силы. И поэтому я работал над этой книгой самозабвенно в течение полных пяти лет, как бы отдавая должное первому директору и всем тем, кто помогал мне в моей нелёгкой трудовой деятельности. Я поднял всевозможные и доступные материалы районной и заводской печати, использовал архивные документы предприятий города, просмотрел подшивки газет: «Куйбышевец», «Горняк Подмосковья», «За цемент», «За строительные материалы», «Коммунист», дважды побывал в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина и, наконец, встретился со многими людьми в Воскресенске и Москве, исписал километры диктофонной плёнки в беседах. Безусловно, я старался использовать как можно больше достоверных документов и источников.

Предисловие к этой книге написал наш бывший главный инженер Новиков Анатолий Артёмович, заместитель министра химической промышленности СССР, генеральный директор НПО «Минудобрения» и руководитель НИУИФа, который знал меня с комсомольской юности:

«Эта книга об одном из самых замечательных людей XX века. Эта книга о человеке, который создавал советскую индустрию, отечественную промышленность, химическую отрасль. Тем, кому развитие страны небезразлично, кому дороги идеалы трудового патриотизма, творческий рост простых граждан. Книга поможет понять, зачем нашей стране нужна химия, химическая промышленность, которая в становлении народного хозяйства Советского Союза явилась основным цементирующим звеном. Без неё невозможно было бы создавать металлургию, авиационную, электротехническую и даже космическую промышленность. Кислота, пластмассы, оргстекло, фторопласты, капролактам и, наконец, минеральные удобрения – продукты химии получили широкое применение в нашей жизни.

Книга поможет понять через судьбу талантливого руководителя, директора крупнейшего в стране промышленного предприятия, редкого по своим качествам человека Докторова Николая Ивановича гигантский потенциал людей того незабываемого времени. Особое значение эта книга приобретает в год её выпуска, когда мои земляки будут отмечать 80-летие со дня основания Воскресенского химического комбината им. В. В. Куйбышева.

Николай Иванович Докторов по своей натуре созидатель. Он внёс большой вклад в пуск и освоение новых строительных объектов и, особенно, в оборонную промышленность во время Великой Отечественной войны, производя и поставляя в Красную армию боеприпасы и вооружения, так необходимые для фронта. Он крупный хозяйственник и инженер, государственный и общественный деятель, замечательный наставник и воспитатель.

Докторов создал прекрасную докторовскую школу профессиональных специалистов, которые превосходно трудились на высоких руководящих постах во многих областях народного хозяйства. Докторовская эпоха богата выдающимися личностями, ответственными хозяйственниками и безупречными лидерами. Среди них: Л. А. Костандов, В. М. Бушуев, В. Е. Коваль… Они создали крупные производственные мощности, и на их базе выросли промышленные города и районные центры, ставшие прочной основой могущества нашей Отчизны. Северодонецк, Джамбул, Кировакан, Навои, Мелеуз, Череповец и Россошь превратились в мощнейшие химические центры Советского Союза. А химическая отрасль в техническом отношении позволила стране превратиться в великую мировую державу, а по выпуску минеральных удобрений выйти на лидирующие позиции в мире.

Эта книга основана на уникальных воспоминаниях ближайших соратников, учеников и последователей Докторова – людей, которые, продолжая славные трудовые традиции воскресенских химиков, в свою очередь много сделали полезного для укрепления государства.

Бурное развитие химической отрасли в середине прошлого века, по моему мнению, объясняется тем, что в эту область пришли люди умные и увлечённые, неординарно мыслящие, новаторы по природе и настоящие технократы, что позволило ей подняться на недосягаемую высоту.

И последнее, чем хотелось мне завершить своё предисловие к этой книге. Тому, кто прочитает книгу и проникнется уважением к её герою и его продолжателям по созданию и развитию отечественной химии и производства минеральных удобрений в непростое, но богатое событиями в жизни страны и граждан время, – мы будем признательны и благодарны. И, таким образом, будем считать, что наша цель вполне достигнута».

После выхода в свет «Гвардейцев Докторова» прошла презентация этой книги. Заместитель директора Дворца культуры Белоус Светлана Спартаковна открыла торжественное собрание такими словами:

– Сегодня у нас замечательный день. Мы собрались в нашем музее по очень важному событию, чтобы представить новое издание. Я держу в руках книгу, которая называется «Гвардейцы Докторова». Книга состоит из двух томов, двадцати девяти основных глав и приложения, куда входят шесть статей.

По-видимому, сама судьба вела автора к тому, чтобы написать эту книгу. Написать о людях, великих тружениках, которые работали на Воскресенском химическом комбинате, где трудились не покладая рук, пренебрегая тем, что было на заводе – и запылённость, и загазованность. Работали они нередко по две, три смены, а иногда по трое суток не уходили из цехов. Возводили новые объекты, строили передовые технологии, развивали наш город, который превратился в цветущий, замечательный город Воскресенск. Эта книга о Докторове Николае Ивановиче, о его товарищах, соратниках, учениках и последователях.

* * *Владимир Андрес: «После окончания Егорьевского станкостроительного техникума в 1936 году я был направлен в Воскресенск. В 19 лет стал начальником слесарно-механических мастерских Управления „Воскресенскхимстроймонтаж“. Производственный опыт накапливал в цехах преципитатном, силикагеля. В 1941 году мне было 24 года. Как патриот нашей Родины я в те дни пошёл в городской комитет комсомола и записался в народное ополчение. Но вернулся оттуда с такой поставленной задачей – „мобилизовать все силы на защиту завоеваний Октября“. Таков был язык эпохи.

По мере приближения врага к Москве возникла необходимость демонтажа оборудования комбината и отправки наиболее ценной его части в тыл. Последним демонтировали оборудование сернокислотного контактного цеха, где вырабатывался олеум, в котором очень нуждались пороховые заводы. Эшелоны с оборудованием уходили в Среднюю Азию, в Новосибирскую область, на Урал».

Удивительную инженерную смелость, природную смётку и человеческую находчивость при решении этих вопросов проявил комсомолец механического цеха Владимир Андрес. Когда началась эвакуация оборудования контактного цеха, нужно было отправить на Урал контактные аппараты, весившие по несколько тонн, и демонтировать таким образом, чтобы как можно скорей запустить их на месте в работу. Владимир Вильгельмович принял чрезвычайно рискованное решение: не разбирать их на отдельные части, поскольку на новом месте сборки необходимо было затратить несколько месяцев, а целиком их погрузить на железнодорожные платформы. И он, при отсутствии какой-либо техники, с помощью женщин и подростков сумел произвести их погрузку и отправить в Красноуральск.

А как только гитлеровские войска под Москвой стали терпеть поражение, немедленно было начато восстановление промышленных объектов химкомбината. При этом пришлось столкнуться с огромными трудностями: не хватало материалов, оборудования, инструмента, а главное – не хватало людей. Владимир Андрес многие годы на химкомбинате продолжал работать главным механиком, а набравшись большого опыта, по рекомендации Докторова возглавил Подмосковный горно-химический комбинат и ПО «Фосфаты»…

* * *Анатолий Новиков за 18 лет на химкомбинате, начав трудовую деятельность в 1955 году после окончания МХТИ, прошёл все ступени кадрового роста: начальник смены, начальник отделений, начальник нескольких технологических цехов, в 33 года – главный инженер предприятия союзного значения, который осуществил мощную реконструкцию второй очереди Воскресенского химкомбината. На его счету более ста авторских свидетельств на изобретения, многие работы представлялись на ВДНХ и удостаивались золотых медалей. За высокие трудовые успехи, важнейшие научные разработки и внедрение их в производство в 1974 году Новиков был награждён высочайшей правительственной наградой – орденом Ленина.

В 40 лет Новиков А. А. был назначен заместителем министра химической промышленности СССР – одной из важнейших отраслей народного хозяйства. С приходом в это учреждение Новикова начался новый этап развития отрасли, который отличался от всех предыдущих огромными масштабами строительства современных, реконструкцией действующих предприятий. Как один из руководителей отрасли, он стал непосредственным участником в получении в 1975 году 90-миллионной, а в 1980 году и 100-миллионной тонны минеральных удобрений, что позволило стране ежегодно получать по 205 миллионов тонн зерна. Учёный прикладной науки, внёсший ряд новшеств в отраслевую науку и производство, прекрасный организатор химической промышленности, по его личной инициативе в Воскресенске впервые в мире был построен мощнейший производственный комплекс по переработке отходов фосфорной кислоты – фосфогипса на вяжущие материалы и получению строительных изделий из них, построен прекрасный цех аммофоса номер два. В 1984 году за выдающиеся заслуги в области науки и техники, за внедрение высокоэффективного способа производства минеральных удобрений ему была вручена Государственная премия СССР.