Полная версия:

Мой путь на литературный Олимп

Возможно, это оттого, что до сих пор стоит в глазах забитый книгами чулан в доме отца, в глухом лесном кордоне Рязанской Мещёры. А возможно – от первого школьного учителя, который ходил после войны в кирзовых солдатских ботинках с металлическими набойками, в обмотках до колен. Он проводил занятия в небольшом бараке с русской печью, где занимались первые три класса, и дал мне на дом первую детскую книжку. А может быть, от первых самостоятельных шагов в сочинительстве, когда мне, ученику седьмого класса, вручили книгу за лучший рассказ и басню в конкурсе, ежегодно проводившемся школой.

Но, скорее всего, любовь к книге привила мне учительница литературы в восьмом классе. Одарённый педагог с обычной внешностью, она настолько увлекательно и увлечённо вела свой урок, что казалось – красивее её никого нет на свете! Она рекомендовала нам вести дневник по внеклассному чтению, и я до сих пор храню сброшюрованную тетрадь в линейку, в твёрдой обложке, в которой записаны книги, прочитанные мною в 1954–1955 годах, с фамилиями и годами жизни авторов, персонажами и кратким описанием сюжета произведений.

Шестьдесят пять интересных книг! Вот наиболее любимые из них: «Небо и земля» Саянова, «Чапаев» Фурманова, «Полюс» Водопьянова, «Овод» Войнич, «Школа» Гайдара, «Повесть о настоящем человеке» Полевого, «Малышок» Ликстанова, «Улица младшего сына» Кассиля, «Белая берёза» Бубеннова, «Молодая гвардия» Фадеева, «Люди с чистой совестью» Вершигоры, «Даурия» Седых, «Амур-батюшка» Задорнова, «Остров разочарования» Лагина, «Сердце Бонивура» Нагишкина, «За отчизну» Царевича, «Путь на Киев» Скляренко, «Огни на реке» Дубова, «Робинзон Крузо» Дефо.

Мне особенно нравилось располагаться зимними вечерами с книгой на деревянной лавке у только что протопленной «голландки», прислонившись спиной к горячим её бокам, и читать при тусклом свете лампадки, а позже – керосиновой лампы. Я погружался в повести о человеческих судьбах, героических подвигах, таинственных путешествиях по странам и материкам, забывая про все неприятности, про голод и холод. Печурка быстро остывала, тепло уходило через щели в полу и стенах рабочего барака. А я вместе с героями произведений витал где-то далеко в тёплых, тропических странах и ничего не замечал.

Большой интерес к чтению был и у моих сверстников, может, потому, что не было телевизоров, да и радио – не у всех. Интересная книга из библиотеки ходила по рукам, записывались на неё, а после устраивались обсуждения, тематические вечера по книге с небольшими концертами художественной самодеятельности и, в завершение, танцами. Беседы о прочитанных книгах в нашей среде происходили нередко прямо на улице. Книги были моими постоянными спутниками. Тратил на них последние деньги, особенно когда стал самостоятельно зарабатывать.

Книги были доступны каждому, стоили дёшево, в несколько раз дешевле, чем сейчас, издавались миллионными тиражами и… были в дефиците. Книга считалась самым лучшим и желанным подарком. Государство заботилось о подрастающем поколении, не было беспризорных, бомжей, зато были бесплатная учёба, здравоохранение, что позволяло воспитывать морально и физически здорового и образованного человека. И от этого крепло и само государство, достигая небывалых вершин в науке и технике.

К тридцати трём годам у меня была семья из четырёх человек. Мы с женой тогда уже обзавелись, пожалуй, всем необходимым для взрослых людей. Имели дочь и сына, любимую постоянную работу, бесплатную двухкомнатную квартиру, автомобиль, гараж, прекрасный отдых. К тому времени я побывал уже в двух льготных туристических поездках, посетил Испанию и Чехословакию, жена – Германию.

Мы ежегодно выписывали массу литературы: три газеты: «Комсомольская правда», «Правда», «Роман-газета»; несколько журналов: «Огонёк», «Дружба народов» и «Сельская молодежь» с приложениями к ним. А такие популярные журналы, как «Наука и жизнь», «Вокруг света», «Юность», «Современник», «Здоровье», «Крестьянка», «Работница», «Искатели», «Юный техник», «Мурзилка», «Весёлые картинки», печатавшиеся тогда массовыми тиражами, были практически в каждой семье. К тому же мне нравились журналы «Архитектура СССР», «Архитектура Москвы».

В 1967 году подписался на уникальную, двухсоттомную «Всемирную библиотеку». Каждая семья, если удавалось, имела такую же обширную подписку. Поэтому Советский Союз был самой читающей страной мира.

Человека с книгой можно было видеть везде – в метро, на вокзале, в библиотеках (в 1985 году насчитывалось сто тридцать четыре тысячи массовых и двести тысяч специальных библиотек), в самолётах и поездах. Вот почему численность научных работников составляла тогда полтора миллиона человек, их них полмиллиона – кандидаты и доктора наук.

В восьмидесятые годы прошлого столетия я увлёкся исторической литературой, прочитав в журнале «Современник» роман В. Пикуля «У последней черты». Затем прочитал все его книги и произведения других авторов: «Каменный пояс» Евгения Фёдорова, «Емельян Пугачёв» Евгения Шишкова, «Пётр Первый» Алексея Толстого. В девяностые годы, перейдя на другую работу, перечитал массу литературы по внешнеэкономической деятельности и зарубежным связям, приобщился к российской и советской дипломатии Саввы Дангулова, Андрея Громыко, Анатолия Добрынина. В двухтысячные годы увлёкся публицистикой, но особенно поэзией.

С удовольствием читаю современных авторов – Валентина Сорокина, Николая Рубцова, Сергея Викулова, Глеба Горбовского, Марину Струкову, Геннадия Шпаликова. Перечитываю Сергея Есенина, Александра Твардовского, Михаила Лермонтова. Считаю, что книга дала мне всё – образование, знание жизни, самостоятельность, способность анализировать и просто большое удовольствие.

И ещё я считаю, что книга никогда не умрёт. «Ничто не может заменить книгу. Чтение книг – по словам Горького – это привычный нам обыденный, но таинственный процесс духовного слияния человека с великими умами всех времён и народов».

Многие великие люди преклонялись перед книгой, как перед иконой.

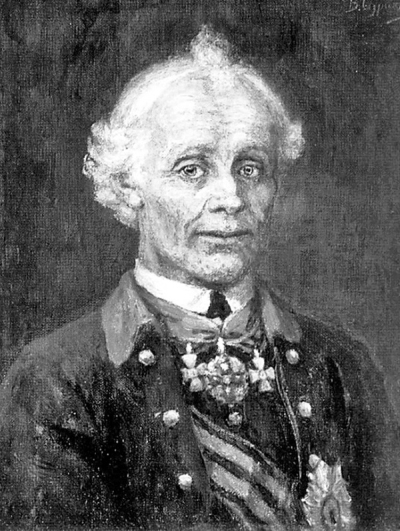

Александр Суворов очень рано научился читать. Он нашёл в библиотеке отца книги военного и исторического содержания и стал читать их запоем тайком от своих родителей. «Дом заснул. Александр поднялся с постели, тихо и осторожно, по-кошачьи, чтобы не нарушить покоя старого дома. Нашарив в темноте огниво, Александр выкресал огня и раздул трут, зажёг от него серничок. Мертвенно-синий огонёк почти не светил. От серничка Александр зажёг приготовленную заранее лучинку. Светя лучинкой, Александр достал из-под подушки огарок восковой свечи чуть ли не в руку толщиной и зажёг её. Лучинку задул. Александр завесил окошко одеялом, чтобы не тревожить светом отпущенных во дворе цепных собак, взял с полки книгу, раскрыл её на постели и начал листать, стал перед книгой на колени со свечой в руке. Место, дочитанное вчера, заложено сухим кленовым листом. Сладко забилось сердце Александра: вчера он уже заглядывал вперёд и догадывался, каковы-то предстанут воинам Ганнибала Альпийские горы, как-то пойдут по кручам и узким тропинкам тяжёлые, громоздкие слоны и, главное, что скажет своим воинам перед битвой Ганнибал.

Александр не торопил сладких мгновений, он раскрыл книгу на титульном листе, прочитал ещё раз название книги, а затем погрузился в чтение. Александр вздрогнул, услышав утренний звук старого дома: опять словно крякнула, заскрипела расшатанная кровать, скрипнула половица, стукнул засов. Александр оторвался от книги, его ноги сводила судорога от холода и волнения. В светёлке не было печи. Ночи стояли уже холодные»…

Среди его детских героев был Карл XII, король-юноша, неустрашимо пускавшийся в самые рискованные военные авантюры. Уже в отроческие годы для Суворова примером для подражания были герои древних времён: Александр Македонский, Юлий Цезарь, Ганнибал, Конде, Тюренги, принц Евгений Савойский, маршал де Сакс – полководцы, превратившие войну в искусство.

Отец его, Василий Иванович Суворов, был личностью легендарной. Один из младших «птенцов гнезда Петрова», он к концу жизни достиг высокого положения – был генерал-аншефом, членом Военной коллегии, кавалером Андреевского ордена, орденов Святой Анны и Александра Невского, сенатором. Он обладал незаурядными способностями к языкам: «говорил, понимал или мог говорить на семи или восьми мёртвых и живых языках».

Блестящие лингвистические способности молодого Суворова были унаследованы от отца. Мальчик скоро начал бегло читать по-французски. Девятнадцатилетний капрал Семёновского полка, получая от отца скромную сумму, ухитрялся экономить и все остающиеся деньги тратил на книги. У него не оставалось времени на свободный досуг и развлечения, так много он читал и так усердно нёс службу в полку.

В Петрограде в царствование Елизаветы при кадетском корпусе образовалось первое «Общество любителей русской словесности». Суворов не только следил за произведениями тогдашних знаменитостей – Сумарокова, Тредиаковского, но посещал это общество. С затаённым дыханием читал оду Ломоносова на восшествие Екатерины II на престол, произнося вслух близкие ему по духу строчки:

А вы, которым здесь РоссияДаёт уже от древних летДовольства вольности златыя,Какой в других державах нет,Храня к своим соседям дружбу,Позволила по вере службуБеспреткновенно приносить!Но то ль склонились к вам монархиИ согласились иерархи,Чтоб древний наш закон вредить,И вместо, чтоб вам быть меж намиВ пределах должности своей,Считать нас вашими рабамиВ противность истины вещей?Суворов нередко декламировал в этом обществе собственные литературные произведения. Увлекаясь поэзией, читал Державина, Кострова, Дмитриева, которые посвящали ему свои стихи. «Я не поэт и изливаю чувство своей души в простоте солдатского сердца», – отвечал Суворов, посылая Державину свои стихи. Стихами он отвечал и поэту Кострову:

…Воспоминаю я, что были Юлий, Тит.Ты к ним меня ведёшь, изящнейший пиит.Вергилий и Гомер, о! если бы восстали,Для превосходства бы твой важный слог избрали.Суворов занимался и военным творчеством, написал книгу «Наука побеждать». В 1776 году она была объявлена по войскам как обязательное руководство. Военное искусство Суворова и его гений полководца достигли полной зрелости. Многочисленные победы подтверждали верность его учения. И сегодня в «Науке побеждать» привлекает патриотическая направленность, бесконечная вера Суворова в морально-боевые качества русского солдата и офицера: «Богатыри! Неприятель от вас дрожит!»

В 1918 году В. И. Ленин и Я. М. Свердлов утвердили обязательную для всей Красной армии книжку красноармейца, заключительный раздел которой, определявший цели боевого и политико-морального воспитания, открывался краткими извлечениями из воинской памятки Суворова. Император Павел I, присваивая 28 октября 1799 года полководцу звание генералиссимуса всех российских войск, сказал: «Ставя вас на высшую степень почестей, уверен, что возвышу на неё первого полководца нашего и всех веков»…

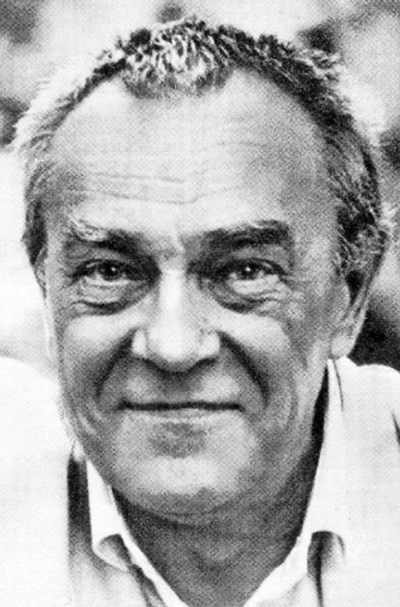

А теперь я хочу поведать об удивительном человеке, который «мерил жизнь томами книг», о талантливом писателе Валентине Саввиче Пикуле. Родился он 13 июля 1928 года. Самостоятельность, по сути дела, обрёл в тринадцать, когда на крышу его дома в Ленинграде посыпались первые «зажигалки». Он тушил их, дежуря на чердаке. В четырнадцать лет, держа в посиневших от стужи руках винтовку, он дал военную присягу. В пятнадцать начал воевать наравне со взрослыми. В шестнадцать стал командиром боевого поста, а в семнадцать лет уже начал писать свой первый роман. Его жизнь сложилась так, что он остался самоучкой. Занимаясь самостоятельно своим образованием, сначала «на ощупь», потом всё более целенаправленно, он в конце концов нашёл свою настоящую любовь, которая заполнила его всего без остатка, стала смыслом и целью жизни, – историю. У него зародилась мечта стать писателем. За плечами была война и пять классов довоенной школы. «Я ясно понимал, что если серьёзно не займусь самообразованием, писателя из меня никогда не выйдет. Я начал изо дня в день, как на работу, ходить к открытию в публичную библиотеку. Делаюсь размагниченным, если в какой-либо из дней не „впрысну“ в себя хорошую дозу научной информации».

Валентин Саввич подчёркивал: «Образование чрезвычайно важно в становлении личности. Однако в моём представлении образован не тот, кто получил аттестат зрелости или диплом института, а тот, кто всю жизнь непрестанно учится. Интеллигентность, на мой взгляд, определяется благородством натуры, добротой, отзывчивостью души, стремлением помочь своему ближнему».

Из всех его страстей самой сильной и долгой осталась любовь к книге. В их доме книг было немного: «Помню, стояли на полке „Краткий курс ВКП(б)“, томик стихов Тараса Шевченко на украинском языке, сборник М. Ю. Лермонтова. Правда, довольно много было тоненьких детских книжек, с помощью которых отец привил мне любовь к чтению». Этим объясняются его частые хождения ещё в молодые годы по букинистическим, книжным магазинам, клубам, выставкам. «А вообще я лакомка, как лакомка пожирает конфету, так я – книги. Считаю свой день потерянным, если не узнаю что-то новое. И я был бы самым несчастным человеком на свете, если бы меня лишили общения с книгой. Библиотека у меня, на мой взгляд, интересная, но гоняюсь за некоторыми изданиями годами. Она для меня всё!»

Когда ты будешь в этот город вхож —Из прошлого в грядущее войдёшь,Заглянешь в страны и во времена.Любая книга – время и страна!(«Книгоград»)«Главная задача для меня – найти ответ на любой вопрос. Сразу же, мгновенно, не выходя из дома. Питаю слабость к писателям – Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Серафимович, Франсуа Рабле, Бронислав Нушич. Из поэтов люблю Пушкина, Баратынского, Тютчева, Блока, Есенина. Что касается исторической романистики, то здесь мне ближе всего Вячеслав Шишков, всегда неукоснительно следовавший исторической правде.

Я не могу не восхищаться гражданской позицией замечательных наших писателей Юрия Бондарева, Валентина Распутина, Виктора Астафьева, Василия Белова. Уважаю Александра Малышкина, Карпова, Яковлева, написавшего о Жукове».

Очень большое влияние на Пикуля как литератора оказала русская классическая и мировая живопись. Музеи научили его многое понимать, а картины обострили глаз. Он много раз убеждался, что живопись и литература взаимосвязаны. Поэтому ещё молодым начал собирать репродукции картин, составлять портретную картотеку, в которую вошло более двадцати пяти тысяч портретов. Он не уставал повторять, что знание прошлого Отечества делает человека богаче духом, твёрже характером и зорче разумом. История воспитывает в нас необходимое чувство национальной гордости.

Валентин Пикуль работал очень много: «Жизнь буквально без выходных, без праздников, без дней рождения, без отпусков. Жена – без тени юмора – не раз говорила мне: „Ты у меня законченный трудоголик!“» Это продолжалось сорок лет. И на вопрос «Счастливы ли вы?» он твёрдо отвечал: «Да, счастлив! Я нашёл любимое дело, любимую работу, которая стала не просто частью моей жизни, но и самой моей жизнью. Главное для писателя – любить свой народ и всеми силами служить ему».

Валентин Пикуль написал десятки исторических романов, около сотни исторических миниатюр. Главные из них: «На задворках великой империи», «Битва железных канцлеров», «Пером и шпагой», «Моонзунд», «Фаворит», «Нечистая сила», «Слово и дело», «Из тупика», «Реквием каравану PQ-17», «Баязет», «Океанский патруль», «Богатство», «Крейсера», «Каторга». Издавалось собрание сочинений в тридцати томах, московское книжное издательство «Новатор» выпустило собрание его сочинений в суперобложке в двадцати восьми томах.

Его художественные произведения издаются за рубежом: в Англии, Югославии, в арабских странах, в Японии, Китае, Франции, Польше, Болгарии и Германии.

Образцом читающего человека, недосягаемого книгочея, работающего с книгой в течение всей сознательной жизни, является Иосиф Виссарионович Сталин. Основы эстетических знаний он закладывал ещё в молодости, когда читал едва ли не всё, что попадалось под руку. Особенно много он читал, учась в Тифлисской православной семинарии, в первую очередь сочинения грузинских классиков – Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Игнатия Ниношвили. Он упорно занимался самообразованием, посещая городскую библиотеку и получая за чтение книг то выговор, то наказание карцером.

Помощник инспектора семинарии отмечал, что в чтении книг из «дешёвой библиотеки» семинарист замечается уже в тринадцатый раз. Уже в то время Иосиф Джугашвили читал произведения Пушкина, Некрасова, Щедрина, Гоголя, Чехова, любил Толстого. Был знаком с творчеством Теккерея, Бальзака, Гюго, Фейербаха, Бокли, Спинозы, Менделеева, Дарвина. В юности увлёкся поэзией.

М. Горький и И. Сталин

Шестнадцатилетний Иосиф стал печататься в грузинских газетах и журналах. А его стихотворение «Утро» в июне 1895 года было помещено в учебник для начальных школ:

Раскрылся розовый бутон,Прильнул к фиалке голубой,И, лёгким ветром пробуждён,Склонился ландыш над травой.Пел жаворонок в синеве,Взлетая выше облаков,И сладкозвучный соловейПел детям песню из кустов:«Цвети, о Грузия моя!Пусть мир царит в родном краю!А вы учёбою, друзья,Прославьте Родину свою!»А стихотворение «Р. Эристави» в 1899 году включено в Грузинскую хрестоматию, или сборник лучших образцов грузинской словесности.

Сталин за свою политическую деятельность часто был в тюрьмах и ссылках, и везде он не терял времени зря. Даже его недруги отмечали, что при малейшей возможности он обращался к книге. «Всегда с книжкой» – таким запомнил его человек, сидевший с ним в 1908 году в Бакинском централе. Сольвычегодскую ссылку в 1910 году вместе со Сталиным отбывал Иван Голубев. В 1936 году он вспоминал: «Мы получали довольно много художественной литературы, журналов и газет: „Русские ведомости“, „Утро России“, „Новый мир“, „Русское богатство“, сборник „Знание“, где печатались М. Горький, Л. Андреев, Скиталец, Бунин и другие писатели. Здесь Сталин познакомился с драмами Ибсена, увлекался Бретом Гартом, Альфонсом Доде».

До 1917 года Сталин не раз бывал за границей – в Стокгольме, Лондоне, Кракове, Вене. Так, в Венской библиотеке изучал специальную литературу для написания своей работы «Марксизм и национальный вопрос». Возглавляя большевистскую партию и Советское государство, Сталин неустанно пополнял свои знания.

Он собрал в кремлёвской квартире большую личную библиотеку, включающую труды великих мыслителей, книги по важнейшим разделам науки, книги по истории, в том числе военной. Он успевал читать произведения советских авторов, публикуемые даже в литературно-художественных журналах.

Сталин при обсуждении работ, представляемых на соискание Сталинской премии, приводил пример знания глубокого художественного анализа, предлагал книги ещё не известных широкой публике авторов. Удивительной была широта научных и художественных интересов Сталина.

Он обладал феноменальной памятью на факты, высказывания, даты, цифры из самых разных областей науки и общественной жизни.

Суждения Сталина по многим экономическим, научным, нравственным и международным проблемам и сейчас поражают своей основательностью, прозорливостью, продуманностью и осторожностью.

14 сентября 1931 года Сталин писал жене из Сочи, где находился на лечении: «„Рабочий техникум“ по электротехнике получил. Пришли мне, Татька, „Рабочий техникум“ по чёрной металлургии. Обязательно пришли (посмотри мою библиотеку – там найдёшь!)».

Сталин обнаруживал высокую эрудицию при встречах с иностранцами. В марте 1937 года генсек принимал испанских писателей-антифашистов Рафаэля Альберти и Марию Терезу Леон. Они вышли от вождя, совершенно им покорённые. Какой широко мыслящий, образованный государственный деятель! Товарищ Сталин обнаружил такое основательное знакомство с современной испанской литературой, что гости были ошеломлены.

К тому времени он знал базовые произведения западных классиков, не говоря уж о русских. Сталин говорил, что его норма чтения – 500 страниц в день. На ночной столик Иосифа Виссарионовича верный Поскрёбышев часто клал целую стопку литературных новинок. Читал их Сталин нередко с карандашом в руке.

Советский властитель принадлежал, несомненно, к тому типу руководителей, которые, практически никому полностью не доверяя, стремятся держать всё, вплоть до мелочей, под своим контролем, что вполне отчетливо проявлялось и в сфере литературной.

Эту мысль недавно подтвердил в интервью газете «Завтра» (№ 39) выдающийся композитор Тихон Хренников: «Сталин был совершенно нормальный человек. Он постоянно ходил на спектакли Большого театра и часто водил туда членов Политбюро. С ним часто спорил Фадеев, мне один раз пришлось поспорить. Фадеев спорил по поводу книги „Даурия“ писателя Седых.

Мы приехали к Сталину втроём – Фадеев, председатель комитета по присуждению Сталинской премии, Симонов – руководитель литературной, и я – музыкальной секции. Докладывали всему Политбюро о сложившейся ситуации. Никогда Сталин не вёл заседания Политбюро.

И в тот день его вёл Маленков. Сталин сидел справа и принимал самое активное участие в обсуждении вопросов. Когда Фадеев высказал своё мнение о том, что он против награждения этого произведения Сталинской премией, поскольку там плохо отражена роль партии, Сталин возразил – это же литературное произведение, а не публицистика, зачем нужны такие политические подробности, такая точность? Возник спор. Фадеев сказал, что он категорически против, что он в то время (о котором идёт речь в произведении. – М. К.) был на Дальнем Востоке вместе с Сергеем Лазо, которого сожгли в топке японцы. Сталин обратился к членам Политбюро – ну, что, дадим премию Седых? И вопреки мнению Фадеева, эту премию дали».

А вот как по этому поводу сам Александр Александрович говорил о Сталине: «Любил и хорошо знал художественную литературу. И дореволюционную классическую, и нашу советскую. Не только русскую, но и других народов СССР. Иностранную тоже. Следил за литературными новинками. Много читал. Произведения, выдвинутые на соискание Сталинской премии, как правило, читал все. Разумеется, не только их. В таком мнении я утвердился при обсуждении в ЦК партии выдвинутых на Сталинские премии произведений литературы и искусства. И, конечно, из личных бесед со Сталиным по поводу того или иного литературно-художественного полотна. При обсуждении в ЦК наших предложений мне как председателю Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства надо было ко всему быть готовым. Очень обстоятельно подкованным, имея в виду возможность серьёзного полемического диалога».

Сталин не только глубоко знал то или иное заметное произведение. Он был взыскательным критиком. Понимал сложность литературного процесса. Знал прекрасно литературную грамоту, то бишь русский язык вообще, органически не терпел пренебрежения к правильному пользованию языком, едко и порой зло высмеивал косноязычие, а тем более забвение элементарной грамотности.

Был отличным полемистом. И эрудитом. С ним нередко трудно было дискутировать. Обладал большими знаниями, сила аргументации и логика мышления его были всегда основательны. Диву даёшься, когда этот человек успевал столько читать и художественную литературу, историческую. Не говоря уже о политической. Я приведу пример о «неприятном случае» в практике присуждения Сталинской премии в области литературы. Речь шла о писателе Степане Злобине и его романе «Степан Разин».

Не помню точно, какой организацией автор и его роман были выдвинуты на Сталинскую премию. В комитете по премиям они не были включены в число кандидатов на неё. Наши предложения в ЦК партии были представлены без этого произведения. Не скрою, при обсуждении некоторые товарищи обращали больше внимания не на идейное содержание и художественные достоинства, а на «анкетные данные» из биографии его автора. В годы гражданской войны он какое-то время был в Белой армии. То ли добровольно, то ли по мобилизации – точно не знаю и утверждать не могу. Во время Великой Отечественной войны Злобин оказался в плену у гитлеровцев. Как попал в плен, мне тоже достоверно не было известно. Конечно, всё это сыграло свою роль в отклонении Комитетом его кандидатуры.

За день-два перед обсуждением наших предложений в ЦК партии Сталин, как тогда было принято, пригласил меня для предварительной беседы по выдвинутым на премию произведениям. Он и на этот раз был уже обстоятельно знаком не только с материалами Комитета, но и со многими книгами, представленными на премию, но не прошедшими сквозь наше «сито». Подробно, со знанием дела беседовал он по каждой из них. После такого разбора он по большинству из решений Комитета высказывал своё мнение более или менее определённо, обычно поддерживал их, и в отношении же отдельных произведений был крайне осторожен в своей оценке – больше рассуждал, но в принципе также соглашался с нашими предложениями.