Полная версия

Полная версияЗаветные мысли

Каждый русский, начиная от царя, судя по его манифестам, знает, что у нас еще многое не в должном порядке, что во многих наших внутренних делах настоятельно нужны прогрессивные, т. е. улучшающие, реформы, но большинство верит в то, что придут они ныне лишь медленно, что они могут прийти в свое время и сразу или быстро, а что такое время у нас чаще всего тесно связывается с нашими внешними войнами.

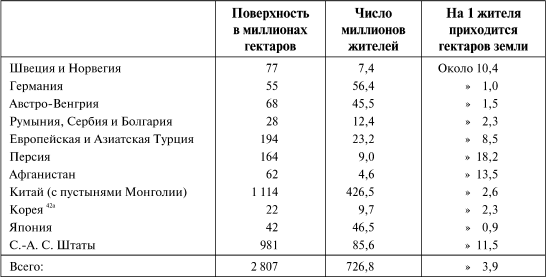

Здравый русский ум, весь характер народа и вся его история показали ему, что войны для нас составляют своего рода революционную передрягу, освежающую весь воздух страны и дух ее правителей, а за войнами следуют почти всегда новые внутренние успехи и преобразования. Эти последние по русскому упованию неизбежно последуют с концом современной Японской войны потому уже, что она, надеюсь, открыла всем глаза на необходимость быть нам готовыми к еще многим войнам в недалеком будущем, а готовым можно быть ныне только внутренне благоустроенному государству, с обеспеченными условиями роста всего общего благосостояния. Необходимость же недалеко предстоящего напора на нас с разных сторон видна, по мне, уже из того, что у нас на каждого жителя, как показано выше, приходится в два раза более земли, чем для всего остального человечества (с лишком 15,7 га на душу в России и 7,7 – в остальном мире), если же принять во внимание лишь наших непосредственных соседей, то еще в большей пропорции.

Выходит, что близкая к нашей свобода расселения существует из наших соседей у персов, афганцев, североамериканцев, шведов, норвежцев и турок, а у немцев и японцев тесноты раз в 15–17 более, чем в России.

В общем же целом у нас раза в четыре свободнее, чем у совокупности всех наших соседей. Войны же (как и переселения) ведут, прежде всего, из-за обладания землей, т. е. чаще всего сообразно с теснотой населения. Так ветер идет из мест большого давления в места с меньшим давлением. У Японии тесноты больше, чем у всех наших соседей. Она и начала. На нас пока еще мало напирают, потому что есть Южная Америка, Австралия и, главное, Африка со своими пустынями и редким, которого европейцы не боятся ни теперь, ни впредь, черным населением, но в статье о народонаселении («Заветные мысли», гл. II) уже показано, что прирост населения ныне – это за последнее лишь время – так велик (много, много сильнее, чем в былые века, как доказано там же численно), что еще чрез какие-нибудь сто, много, двести лет во всем мире в среднем будет столь же тесно, как теперь в Германии, а кругом нас и очень уж тесно. Поэтому-то нам загодя надо, во-первых, устраивать так свои достатки и все внутренние порядки, всю частную свою жизнь, чтобы размножаться быстрее своих соседей и всего человечества, что мы теперь, т. е. в последние десятилетия, с успехом и выполняли, а во-вторых, нам необходимо помимо всего быть начеку, не расплываться в миролюбии, быть готовыми встретить внешний напор, т. е. быть страною, быстро возвышающею свои достатки всемерно (как земледельцы, как промышленники и как торговцы), пользующеюся богатствами и условиями своей земли, блюдущею внутренний свой порядок и внешний мир, и в то же время страною, всегда готовою к отпору всякому на нас посягательству, то есть страной, прежде всего военной, как это поняли наши императоры. Грозными нам надо быть в войне, в отпоре натисков на нашу ширь, на нашу кормилицу-землю, позволяющую быстро размножаться, а при временных перерывах войны, ничуть не отлагая, улучшать внутренние порядки, чтобы к каждой новой защите являться и с новой бодростью и с новым сильным приростом военных защитников и мирных тружеников, несущих свои избытки в общее дело. Разрозненных нас сразу уничтожат, наша сила в единстве, воинстве, благодушной семейственности, умножающей прирост народа, да в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия. Японский парламент одобрил решимость своего правительства воевать с Россией, а мы и без парламента явно для всего мира всемерно одобряем свое правительство вести эту и всякую оборонительную войну, зная, что так надо не только для минуты, но и для предстоящего нам будущего. Все говорит, что мы дружно, спокойно, бодро пошли на вызов врагов, так пойдем, Бог даст, и завсегда, несмотря ни на какие нам ясно видимые внутренние недочеты.

Не просто по одному инстинкту самозащиты, а по сумме общих впечатлений – такие, по моему мнению, сложились убеждения у главной, страшно преобладающей массы молодого русского народа, взглянувшего на японскую войну как на начало предстоящей эпохи, когда будут повторяться внешние натиски на занятую нами землю и станут в промежутках еще и еще улучшаться внутренние наши порядки.

Так, полагаю я, полуинстинктивно думает молодой наш народ, а мне, старику, хочется объяснить это внутреннее наше состояние не впечатлениями минуты, а сложившимися условиями, подлежащими мере и весу, так как мне и на старости лет приходится стоять у дела мер и весов. Числам можно многое доверить, потому что их можно проверить, а они показывают, что на нас должны напирать, отпор же давать нельзя не устроенной внутри стране. Мне уже поздно воевать, глядя в могилу, но в виду ее еще есть довольно сил, чтобы говорить об устройстве внутреннего быта, для чего и пишутся мои «Заветные мысли», и я полагаю, что, чем проще, откровеннее и сознательнее станут русские речи, тем бодрее будут наши шаги вперед, тем дольше будут длиться мирные промежутки между оборонительными войнами, нам предстоящими, тем меньше на Западе, Востоке и Юге будут кичиться перед нами и тем более выиграет наше внутреннее единство, страдающее более всего от того, что, «беснуясь в метафизических мышлениях», наши передовики часто забывают вносить надлежащую сознательность в народную уверенность о правильности своеобразных основных начал, завещанных нам всем прошлым и открывающих благие виды на предстоящее. Оставляя врагам мысль о пользе для них наших внутренних разноречий, мы показываем миру наше единодушие в порыве общего чувства, когда японцы подали к тому прямой повод, и я убежден, что это наше единодушие не менее наших штыков и пуль сдерживает натиски наших врагов.

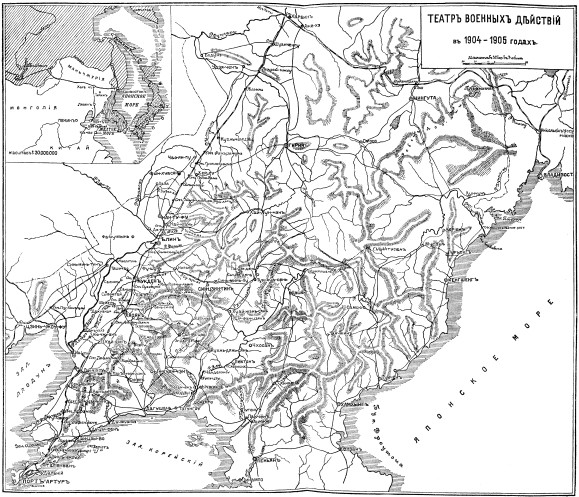

Карта театра военных действий в русско-японскую войну 1904–1905 гг.

Задумав писать свои «Заветные мысли», я вовсе не хотел говорить о внешних войнах; своим наступлением японская война до некоторой степени прервала намеченную нить статей о внутреннем нашем строе, как счастливо удавшаяся операция (сделанная профессором И. В. Костеничем), возвратившая полуутраченное зрение, прервала наступившее во мне отношение к внешнему миру. Угасавшие глаза заставляли углубиться внутрь и изложить заветы, внушенные протекшею жизнью; теперь физический глаз открылся, войны внешние увидел, но даже в смысле их успешного течения еще больше выступила надобность улучшений внутреннего быта, особенно в областях народного образования и развития производительных сил страны, что немыслимо для меня, с одной стороны, без сохранения исторических наших основных начал, а с другой – без усовершенствования всей сложной машины самодержавного управления столь обширною страною, какова борющаяся теперь с Японией Россия. Мои мысли всегда были «постепеновскими», таковы, конечно, и все «Заветные», войны же носят характер временный, преходящий, глубоко отличный от эволюционного и названный выше революционным, а потому мне следует кончить эту статью, пожелав России успеха в отпоре натиска, в самостоятельности условий предстоящего мирного соглашения и в необходимых внутренних преобразованиях, а Японии – сверх милости русского царя – возрождения разумности и осторожности, без которых можно потерять не только приобретенное положение в мире, но даже и Формозу, могущую опять годиться Китаю вместо части Маньчжурии. Хотя поверхность Маньчжурии (94 млн гектаров) велика, вдвое более, чем всей Японии, но жителей (около 8,5 млн) в ней мало, так что на каждого приходится около 11,6 гектара, а это от нашего недалеко; туда-то, а не в Корею хотят попасть наши теперешние враги. На Формозе же (поверхность – 3,5 млн гектара, жителей – 2,7 млн) тесновато (1,3 гектара на жителя), так что она, как и Корея, мало подходит для избытков японского народонаселения.

Март 1904 г.

Когда была кончена предшествующая статья и я прочел ее некоторым из своих друзей, многие из них выразили сожаление о том, что в ней ничего не говорится о возможном конце войны, т. е., правильнее сказать, о том, чего можно требовать от Японии после благоприятного для нас исхода войны, в котором никто не сомневается. Хотя мне понятна вся рискованность ответа на предлагаемый вопрос о «дележе шкуры», тем не менее я его стараюсь высказать с полной определенностью по той причине, что при этом можно выразить одну из заветнейших моих мыслей, состоящую в том, что разнообразие народов, стран, государств, религий и тому подобных отношений вполне необходимо еще ныне для правильного течения всего дальнейшего прогресса человечества. Не одному мне, а, вероятно, немалому числу лиц приходилось слышать завистливые речи по отношению к всемирному могуществу и господству Англии на всех морях и такое вожделение, по которому России будто бы суждено приобрести на старом материке такое же господство. Моему уму совершенно чужды подобного рода соображения, прежде всего уже потому, что я не могу никоим образом сравнивать расширение Великобритании, особенно в Индии, с расширением России, особенно в ее азиатских областях. Одно основано на нарочитом желании покорять, иметь у себя в руках потребителей для избытков произведений метрополии, а другое вынуждено историческими событиями, более или менее побочными, не имеет никакого отношения к производительности России и клонится к тому, чтобы народы, вошедшие в ее состав, постепенно слились с ее коренным населением. Английские захваты во всех концах мира, хотя не прямо, но вполне отвечают тем соображениям, которые подвигали Александров Македонских и Наполеонов I сделаться всемирными обладателями, а наши очень далеки от подобных классических мечтаний, стремящихся при помощи материального господства нивелировать весь мир. На основании такого суждения я бы желал, чтобы японцы, как китайцы, жители Индии или даже негры, развивались совершенно самостоятельно, без прямого нашего вмешательства, так как у нас и без них довольно дела внутреннего на занятой площади земли. Пусть окажется, например, вследствие упорства японцев надобность занять их страну, начиная операцию этого рода с Сахалина, все же после войны нам нет никакого повода и никакой разумной причины не только покорять Японию, но и делать ее в каких бы то ни было отношениях от нас зависящей. Это потому, что мы не можем ассимилировать такой большой народ, как японцы, так как им и самим очень тесно, а нам в их условиях, с нашими привычками к шири жить невозможно.

Почти то же хотелось бы мне сказать и по отношению к Корее, т. е. я бы не желал, чтобы Россия добровольно, сама собой заняла эту страну, если она сама не пожелает войти в наш состав. Все территориальное, что, по моему мнению, желательно достичь, в конце концов, после успешного окончания Японской войны, сводится к приобретению занятой уже нами части Маньчжурии, по которой проходит путь к Порт-Артуру. Атак как Маньчжурия – страна китайская, то вознаграждение за нее желательно достичь соответственными уступками со стороны Японии для Китая. Будет ли это вознаграждение состоять из Формозы, возвращаемой Китаю, или из передачи этому последнему части японского флота, или в чем-либо другом, мне нет никакого до этого дела. Япония начала войну, она, если ее потеряет, должна и платиться за нее. Здесь, однако, встает коренной вопрос о том, что мы и без войны уже заняли с согласия Китая часть принадлежащей ему Маньчжурии, а потому может казаться, что закрепление за нами Маньчжурии последует само собой и не может составлять нашего трофея победы, если таковая будет. «Что за выгода и что за вознаграждение военных убытков в приобретении того, что фактически уже считается за нами?» – спросят, вероятно, очень многие, проникнутые той совокупностью мыслей, какая господствует в настоящее время всюду. Мой ответ на такой вопрос касается тех начал, которые проникают всю нашу историю, по моему крайнему разумению. Наши усилия более всего содействовали освобождению – почти сто лет тому назад – Германии, Австрии, Италии и других стран Западной Европы от гегемонии Наполеона вовсе без прямой цели что-либо завоевывать. То же мы сделали, содействуя освобождению Румынии, Сербии, Болгарии, Герцеговины и др. от турецкого господства, да и Китаю мы помогли временным занятием Кульджи не по английскому рецепту, возвратив ее Китаю. Наши начала иные, и в их-то смысле, мне кажется, после самого успешного окончания Японской войны, лучше всего ничего себе не брать (конечно, не считая контрибуции), кроме того, что у нас находится в руках уже сейчас и что нам нужно для выполнения наших исторических задач, часть которых, без сомнения, лежит в развитии нашего Дальнего Востока, прилегающего к Великому океану. Этим путем, как успешным окончанием войн с Наполеоном и Турцией, мы поддержим обаяние нашего имени в гораздо большей мере, чем подражая в каком бы то ни было виде англичанам, особенно же по отношению ко всей Азии, в которой наша роль должна остаться освободительною и просветительною.

Пусть война из-за упрямства японцев затянется, мы вытерпим ее тяготы теперь при запасах, собранных усилиями последних царствований, если могли вынести почти трехлетнюю войну 1812–1814 гг. Все, что известно о Японии, напротив того, показывает, что ей долго терпеть жестокую войну не по силам. Бояться нам нужно только рановременного окончания войны, вмешательства посредников и своего благодушия, которое может спешно пойти на мир, если нас о нем попросят, оставляя нам лишь Маньчжурию, а Корею предоставляя Японии. Но до этого, Бог даст, не дойдет не только потому, что мы довольно научены прежним опытом вроде Берлинского конгресса, но и потому, что кичливость Японии не позволяет думать, что она сама скоро попросит о мире. С формальной стороны, для заключения благоприятных для нас условий мира, кажется, следовало бы принять во внимание даже и то обстоятельство, что Корея, допустив оккупацию Японией, сама отдалась в руки судьбам войны. Если мы при этом поступим великодушно с Кореей, оставив ей независимость, на мой взгляд, мы покажем небывалый в истории образец, лучше всяких дипломатических нот раскроем глаза всему свету на задачи, которые мы преследуем, и нам будет спокойнее за будущее, чем многим другим народам. Пожелаем же нашим войскам побед, а нашей дипломатии – прозорливости.

10 апреля 1904 г.

Глава VI

ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВЫСШЕМ

Взаимная связь правительственного, промышленного и просветительного строев. Личное и общественное, или индивидуальное и социальное. Социализм и периоды истории. Возраст, предметы и учителя средних учебных заведений. Их специализация и сочетание в них абстракта с конкретом. Доступность их для всех имеющих подготовку не исключает необходимости как надзора и руководительства за успешностью занятий, так и различий в аттестации. Влияние отдельных профессоров, их общего Совета, товарищей и практических занятий. Способы испытания. Число слушателей и занимающихся. Число предметов и специальностей. Аттестация. Стипендии и другие виды пособий слушателям

Сказав в предшествующих статьях свое посильное мнение по некоторым вопросам внешних отношений нашей страны по сравнению ее с остальным миром, считаю теперь возможным прямо обратиться к трем основным, центральным предметам, ради которых и начаты мои «Заветные мысли», а именно к изложению своих мнений, относящихся до настоятельных мероприятий, необходимых, по крайнему моему разумению, в нашей правительственной системе, в нашем промышленном строе и в нашем просвещении. Знаю, что никто моих мнений об этих предметах не спрашивает, никому до них и дела не будет, однако писать решаюсь преимущественно по двум причинам. Прежде всего по той, что ради упрочения общего народного благосостояния всеми, начиная с царя, признается необходимость улучшений в современном течении дел по трем вышеназванным предметам и о недостаточности их современного положения до того часто толкуют, что нет надобности над этим останавливаться, своего же пригодного к делу, т. е. практически исполнимого, плана, исходящего из тех или иных общих начал, обыкновенно при этом не выясняют, мне же думается, что одно критическое отношение здесь недостаточно, а всего важнее обсуждение планов или основных приемов действия, о которых у меня сложились в голове свои представления, и мне нежелательно замалчивать об этом, так как во всем сколько-нибудь общем и сложном слово должно предшествовать делу, хотя в единоличном этого может и не быть, по указанию воли, привычек и сложившихся убеждений.

Во-вторых, решаюсь говорить про три названных предмета по той причине, что слышу и читаю о них много такого, с чем никак согласиться не могу, вдаваться же в критику и полемику отнюдь не желаю, однако сметь иметь свои убеждения и излагать их считаю себя вправе на исходе лет, когда личные интересы гаснут, а опыт жизни многому научил. Притом мысли свои берусь излагать отнюдь не наставительно, а лишь как свой посильный вклад в общее дело и только в виде набросков карандашом или картонов, без отделки подробностей и без красок. Кому приглянется – разрисует или воспользуется хоть частями. Вопросы, сюда относящиеся, будут рано или поздно решаться на таком верхе, до которого мой голос и мои наброски едва ли достигнут, но я надеюсь, что отзвуки откровенного голоса и силуэты стареющей руки хотя слабо, но сколько-нибудь да проникнут куда следует, потому что сделаны они без задних и личных мыслей, на основании опыта и дум.

Словом, пишу так, как Бог в душу вложил; защищаться и оправдываться поэтому вовсе не полагаю, не считая, однако, свои слова последними и не отказываясь пристать к другим мнениям, если они покажутся мне не только удовлетворительными в теоретическом смысле, но и возможными для практического осуществления.

Начну с вопросов образования, преимущественно высшего43, не только потому, что оно близко мне знакомо, так как преимущественно ему был отдан весь цвет моей прошлой жизни, но и потому особенно, что плоды всяких мероприятий, относящихся к народному просвещению, зреют вообще очень медленно, медленнее, чем для мероприятий, касающихся промышленности и правительственного строя (для высшего образования, однако, немного скорее, чем для низшего и среднего), а без них нельзя ни представить, ни даже ожидать правильного в современном смысле направления ни для правительственных учреждений, ни для промышленности, так как там и тут, прежде всего, необходимы просвещенные исполнители. Однако для понимания задач просвещения, в особенности высшего, не должно ни минуты терять из виду обратной зависимости хода просвещения от течения дел правительственных и промышленных, так как просвещение получило правильное направление и истинное развитие только для удовлетворения государственных и общественных потребностей или надобностей, а они многозначительнее и первее всего выражаются ростом и усложнениями правительственных и промышленных отношений, подразумевая под первыми не только одно коронное и выборное чиновничество, но и воинство, учителей, пастырей церкви и т. п., а под вторыми – не только фабрично-заводские дела, но и сельскохозяйственные, горные, перевозочные и всякие профессиональные. В стране с неразвитою или первобытною правительственною машиною и промышленностью нет спроса для истинного образования, особенно высшего, и там, где господствуют вялость и формализм, самостоятельные специалисты с высшим образованием не находят деятельности в общественных и государственных сферах, а потому впадают или в метафизические абстракты и уродливые утопии, или просто в отчаяние и излишества, а в лучшем случае – в ненужную диалектику и декадентское празднословие. Истинно образованный человек, как я его понимаю в современном смысле, найдет себе место только тогда, когда в нем с его самостоятельными суждениями будут нуждаться или правительство, или промышленность, или, говоря вообще, образованное общество; иначе он лишний, и про него писано «Горе от ума».

Высшее образование в его специальном объеме достигается только трудом, и очень долгим, и дается только немногим к нему способным, а лица, его получившие, повсюду пользуются особыми преимуществами, или, если угодно, привилегиями, отнюдь не потому, что они имели практическую возможность получить такое образование, а лишь потому, что они нужнее и полезнее других сравнительно с массой людей, не получивших или не могших получить такой же меры образования. Другими словами, образование есть благоприобретенный капитал, отвечающий затрате времени и труда и накоплению людской мудрости и опытности. Преимущества, или привилегии, доставляемые высшим образованием, конечно, зовут к себе многих, и никакому сомнению не подлежит, что многие из жаждущих – не образования, а привилегий, им доставляемых, – не в силах вынести на своих плечах ни того, что нужно для достижения этого высшего образования, ни тех общественных обязанностей, которые оно налагает на лиц, его получивших, т. е. обязанности служить тем или иным путем для общественных и государственных целей, которые и выражаются, прежде всего, в правительственных органах и руководительстве промышленностью.

Медицинская академия в Санкт-Петербурге. Гравюра XIX в.

Древний идеал «совершенного человека», т. е. «силача и мудреца», к нашему времени, когда общественная жизнь преобладает над личною и тем глубоко отличает современное общество от простого стада или кагала, суммирующего личные интересы, ныне уже не удовлетворителен, или, правильнее сказать, должен быть усложнен тем понятием, что человек тем более совершенен, чем более он полезен для широкого круга интересов общественных, государственных и всего человечества. Это требование тем законнее или тем справедливее, что высшее образование ныне исключительно или, по крайней мере, почти исключительно доставляется средствами, затрачиваемыми обществами или государством. Высшее просвещение для одного единоличного удовлетворения, без общественно-государственной деятельности совершенно не удовлетворительно, на мой взгляд, в наше время, так как в том или ином виде схимник, аскет, эпикуреец и вообще индивидуалист того или другого вида суть произведения уже прошлого, представители личного блага без всякого прямого отношения к общественному, выступающему – без порабощения – тем тверже и влиятельнее, чем теснее, мирнее, и переплетаясь интересами, уживаются люди на занятой части земли, т. е. чем более удаляются они от начального, стадного, кое-кому еще любезного быта.

В решении сомнений, сюда относящихся (их я знаю и понимаю, потому что в них более или менее долго оставался), должно искать исторический ключ к пониманию множества вопросов, касающихся до дела народного просвещения. Отдельные лица с их личными интересами всякого свойства составляют, конечно, начало общества, их интересы первичные, но не всеобъемлющи, и «Общественный контракт» («Contrat social») Ж. Ж. Руссо так же не удовлетворяет надобности современной и предстоящей жизни людей, как буддийский аскетизм, платоновская республика с ее рабами да с презрением к скромному труду и ницшеанский «сверхчеловек», потому что во всех них господствует индивидуализм немногих, а живущие совместно с развитием индивидуализма немногих начала общественности, полнее всего и ярче выраженные в государственности, до такой степени скрываются, что подвиги действительных героев лишь ложно объясняются желанием славы, дела же «долга» не личного, а общего прикрываются какою-то тогою личных отношений, или эпикурейством магометова рая, или стоицизмом, в сущности всё, кроме себя самих, презирающих. Становясь на такую точку зрения, мне кажутся совершенно выясняемыми многие отношения, касающиеся современного высшего народного просвещения. Такова моя основная мысль. Личное, нераздельно связанное с общим, т. е. преимущественно государственным, предшествует как в общей истории, так и в жизни каждого лица этому общественному, или государственному, как детство предшествует зрелости. Как в детстве преобладают животные и личные требования над требованиями, вызываемыми сношениями с другими людьми, так и во всем просвещении первые предшествуют вторым.

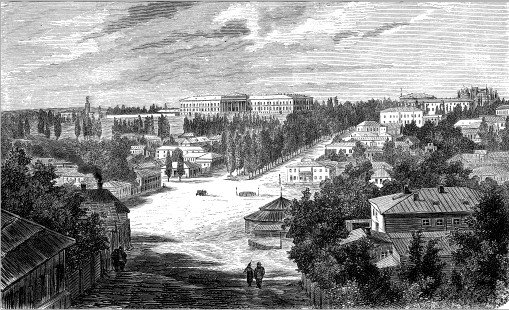

Киевский вид со зданием университета. Гравюра XIX в.

По этой мысли в начальном и среднем образовании должно преследовать преимущественно развитие личное, а в высшем образовании – общественное и государственное. Личное, или индивидуальное, само по себе всякому даже малоразвитому человеку, даже животному понятно, просто и ясно, а общее, или государственное, начиная с материальных отношений этого рода, например в промышленности и в войне, и кончая высшим и моральным, например в деле религии, долга и просвещения, становится понятным и требующим настоятельного удовлетворения только понемногу, только при скоплении людей, только при увеличении народонаселения и только под влиянием вдумчивого отношения ко всей современной совокупности обстоятельств сложившихся условий жизни. Личному, или индивидуальному, отвечают права, свобода – до произвола включительно и разумность – до рационального вывода истины, а общему, позднее развивающемуся, соответствуют обязанности, преклонение пред законом и признание истины лишь трудным путем опыта и наблюдений. Надо, очевидно, сочетание личного с общим, и одно первое, даже доведенное до райского блаженства, уже не удовлетворяет требованиям возрастающего мышления, успокаивается лишь удовлетворением общему. Всегда это жило, но в зародышном состоянии, теперь же, когда люди стали столь быстро множиться (см. гл. 2), оно выступило явственнее прежнего во много раз, и общее, по своей широте захватывая личное, обнимает все индивидуальное, хотя по самому своему существу отнюдь не вытесняет его, даже не ставит на дальний план, а просто стремится к согласованию с ним, как в науке безличный опыт – с личным рассуждением, конкрет – с абстрактом. Не хочу, да, признаться, даже и не в силах, если бы и захотел, доказывать эту свою заветную мысль, а желаю только достичь ясного о ней представления. Для этого мне кажется достаточным, с одной стороны, указать на способ понимания того, что называется социализмом, а с другой – обратить внимание на сумму исторических перемен, наступивших к нашему времени.