Полная версия

Полная версияЗаветные мысли

Совсем иными качествами обладает капитал, или остатки труда народного, сбереженные от потребления или в него еще не вошедшие и способные при развитии трудолюбия у народонаселения беспредельно возрастать. Не по случайности, а по существу дела капиталы, в конце концов, выражаются деньгами или меновыми единицами, способными к международному обращению. Рознь, здесь когда-то господствовавшая, постепенно уничтожается и, без всякого сомнения, стремится к полному уничтожению, которое должно выразиться, по моим «Заветным мыслям», в международных монетных единицах. Принятие золотой валюты всеми важнейшими образованными странами, совершившееся, можно сказать, лишь на наших глазах, есть первый к этому подход. У капиталов, у золота, у монет нет и не должно быть отечества. Они переходят из одной страны в другую с легкостью, во многие разы превосходящею возможность перехода каких бы то ни было товаров, переводятся просто по телеграфному сношению, занимаются для целей одного государства в других – словом, совсем лишены того свойства, которое присуще земле в наибольшей мере, а переделывающей промышленности хотя в меньшей, но все же совершенно полной. Другая крупная особенность капиталов состоит в связи их с доверием, или кредитом, т. е. свойством, или качеством, носящим в себе признак духовных свойств. Что бы ни делали, во всяком случае, земледелие наиболее материально: ему нужно вещество земли, и оно производит чисто вещественные продукты. Переделывающая промышленность также вполне материальна, потому что для нее нужны сырые продукты и она дает готовые товары; таковы же торговля и перевозка, имеющие реальным предметом, во всяком случае, вещественные объекты. Не таков капитал, потому что он даже не в золоте, а, по существу, в труде, т. е. в движении. Чтобы сделать эту основную мысль осязательно ясною, достаточно указать на то, что капиталов обращается в мире уже ныне во много раз более, чем существует монет. Капитал столь же удобно выражается в бумажных знаках, в банковых телеграммах, даже просто в доверенных словах, как в золотых или каких-либо иных монетах. Как бы ни увеличилось количество золота, ежегодно добываемого и в мире обращающегося, все же оно не может выразить и доли тех капитальных сделок между отдельными людьми и народами, которые уже ныне существуют и которые, без всякого сомнения, растут в наше время ежечасно с большою скоростью. Массу цифровых данных, сюда относящихся, не считаю нужным приводить, если только упомяну о том одном, что капитальный долг главнейших образованных стран превосходит ныне уже 50 млрд руб. и что в одних С.-А. С. Штатах, как мы видели выше, основной и оборотный капитал, обращающийся в одной переделывающей промышленности (без торговли, железных дорог и т. п.), не менее 27 млрд руб. Конечно, не каждый рубль существующих капиталов дает рублевый кредит, на который можно получить в любое время золотые монеты, но, наверное, можно сказать, что на 10-рублевый капитал всегда и везде можно получить рублевый кредит, т. е. на рубль золотых монет. Растет капитал вместе с ростом количества труда, производящего полезности или потребности, а так как количество людей возрастает и этому возрастанию предела еще не видно (см. статью о народонаселении), то и росту полезного труда и, следовательно, капитала в мире не существует никакого предела, так как капитал вещественным образом выражается не только монетами или золотом, но и всякими у людей остающимися, непотребленными полезностями, определяемыми в конце концов стремлениями к сбережению.

Чтобы сделать дальнейшие следствия осязательными, надо напомнить еще о том, что для обращения монет существуют менялы, а для движения капиталов устроились везде в мире банки, которые относятся к менялам, можно сказать, так же, как сапожная мастерская к большой ткацкой или прядильной фабрике. В банках скопляются главные обороты не только внешние, но и внутренние для всех движений капиталов, и хотя хозяйство в банке многостороннее, но имеет все свойства такого сосредоточения, которому нельзя умственно положить никаких границ. И если в капитале есть своя движущая сила, особенно необходимая для создания современной переделывающей промышленности и торговли с перевозкою, то банки, через которые капиталы так или иначе проходят, так же необходимы для развития всего современного строя, как фабрики и заводы, и банкирам, или лицам, производящим банковские операции, очевидно, необходима хоть малая, но постоянная доля в выгодах, достающихся капиталу. Уже из того, что в одном банке, например ротшильдовском, могут скапливаться из всего мира, из всех стран многомиллиардные капитальные годовые обороты, можно видеть, что у лиц, прикосновенных к обращению капиталов, могут накопляться громадные свои капиталы из прямых заработков. Мелкий вкладчик несет к капиталисту свои сбережения для того, скажем, чтобы получать 3 % в год на скопленные суммы, и очевидно, что банку надобно принять участие в таком предприятии, которое дает более 3 %. Вот он и ссужает свой капитал государствам ли для их оборотов или строителям дорог, промышленникам и т. п., скажем, за 3 /2 или 4 %, рискуя потерять весь капитал, но в уверенности, что избранные им кредиторы в конце концов все-таки дадут ему свой остаток. Он может быть очень велик уже сам по себе, при скоплении больших оборотов у одного лица или в одном банке, но к этому прибавляются еще обороты, основанные на повышении банковских ценностей, например акций и облигаций, потому что их спрашивают частные лица для принятия участия в барышах предприятия, и если дивиденд их велик сравнительно с тем процентом, который дается по обычным ссудам, то ценность акций или облигаций поднимется и разность остается в тех руках, в которых предварительно были сосредоточены эти бумаги. Таким путем и родятся миллиардеры, подобные Морганам, Ротшильдам и Рокфеллерам. А так как поднять ценность данной бумаги, отвечающей известному капиталу и известной доходности, могут, во-первых, известного рода случайности, а во-вторых, искусственные меры биржевого характера и на такие меры есть свои искусники, как есть искусники для производства всякого вида ценностей, то и понятно, что скоплению единичных владетелей капиталов вместе с ростом их общего количества не может быть каких-либо пределов, как есть пределы для скопления земли или фабрик и заводов у известного лица, тем более что дело касается при этом не какой-либо отдельной страны, а всего мира, чем капитальные дела глубоко отличаются от земледельческих и промышленных.

Стандартный нефтяной трастовый сертификат с подписью Дж. Рокфеллера

На мой взгляд, тут нельзя придумать без остановки всего промышленного роста никаких иных ограничений, кроме перехода если не всех, то многих банковских операций в руки государств. Государство, приняв участие в банковских операциях, может руководиться не только фискальными интересами казны, но и общегосударственными экономическими интересами, тесно связанными с переделывающею, торговою и перевозочною промышленностью, т. е. с коренными интересами всех своих подданных. Но, взяв не абстракт, а действительность, очевидно, что этому участию государства в банковских операциях должен существовать свой практический предел, подобно тому как есть разумный предел всяким государственным монополиям, ибо сущность государства состоит не в одной общественной деятельности, но также и прежде всего в защите личной самостоятельности или инициативы своих подданных. Только утопия социалистов представляет поглощение всей частной деятельности общественной, не руководимой личными интересами. Однако я не вдаюсь здесь в сравнительно дешевую критику утопий крайних социалистов, а хочу только сказать, что объединяющая и международная роль государства, по моему мнению, в будущем еще более, чем в настоящем, должна выразиться в участии государств в обращении капиталов.

Быть может, в дальнейшем изложении своих мыслей я принужден буду возвратиться к вопросам, касающимся капиталов и банков, но теперь мне хочется заключить эту статью, касающуюся фабрик и заводов, указанием на то, что доля зла, с ними сопряженного, ничтожно мала сравнительно с развитием «общего благосостояния», которое они производят, потому что без фабрик и заводов не накормить иными способами, в особенности земледелием, босяков, или то, что прежде всегда называлось пролетариатом. Но уже из численных данных, вышеприведенных для переделывающей промышленности С. Штатов, да и по самому существу всего дела несомненно, что одна комбинация босяков и капиталов не может образовать или вызвать сама по себе народного блага. Тут входит громадная сумма посредствующих необходимостей, между которыми просвещение с изобретениями, им вызываемыми, развитие трудолюбия и инициативы, вызываемое так называемыми гражданскими учреждениями или доверием, определяющим существенный признак капиталистического строя, стоят на первом плане, а потому к ним и обратимся в дальнейшем изложении.

11 августа 1903 г.

Боблово

Глава V

ПО ПОВОДУ ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ

Причины особого подъема патриотизма при начале Японской войны. Кичливая похвальба японцев. Значение берегов Тихого океана в ходе русской истории. Необходимость предстоящих на нас натисков по причине свободы расселения, вдвое большей у нас по сравнению со всем остальным миром. Большая разность отношения к Китаю и Японии. Состояние разных соотношений и умов в России к началу 1904 г. также выясняет особый и единодушный подъем патриотизма. Соображения о конце войны

Ни противоположность образцового доблестного подвига «Варяга» с позорным – без объявления войны – первым натиском японских миноносок, ни продолжительность мирного затишья, требуемого рядом народившихся внутренних потребностей при большой военной подготовке, ярче всего видной во всеобщей воинской повинности, ни наступившая с занятием нами Порт-Артура особая близость соприкосновения с желтой расой, всегда – с незапамятных времен месопотамских шумеро-аккадиан и с почти забытого монгольского нашествия – враждебной всем белолицым, ни обаяние русского имени в Азии, ни даже внезапность начала жестокой войны на окраине, удаленной более чем на восемь тысяч верст от сердца России, не объясняют в должной мере того общего подъема сознательного патриотизма или долга пред страной, какой наступил в России с началом Японской войны. Уже учителем гимназии (в Симферополе и Одессе) видел я близко порыв севастопольской борьбы и хорошо помню энтузиазм болгарской освободительной войны, не говоря уже о войнах Кавказских, Среднеазиатских и Китайской, теперь же вижу что-то гораздо более сознательное и твердое, более решительное и длительное, имеющее, по всей видимости, значение историческое. Так полагают и многие мои старые друзья. И невольно хочется писать в ответ на неизбежный вопрос: от чего же зависит такой подъем? В моем ответе может сказаться часть моих заветных мыслей в наиболее ясной форме, а потому уже теперь (хотя рановато) решаюсь говорить, как диктует мне разум и опытность, вначале о внешних, а потом о внутренних причинах, определяющих повышенное против нормы отношение России к начавшейся войне.

В чем другом, только не в самообожании можно упрекать русских людей, умеющих уживаться и даже сливаться со всякими другими. Это нас сильно отличает не только от китайцев, достоинствам которых должно отдать многое, но и от англичан, гордящихся – не без правильных оснований – своим первенством во всем передовом мировом значении, не говоря уже о евреях, считающих себя единственным народом Божьим и за эту гордыню лишенных всех благ независимого государственного преуспеяния.

Законную степень народной гордости, составляющую принадлежность любви к отечеству36, должно глубоко отличать от кичливого самообожания; одно есть добродетель, а другое – порок, или зло, задерживающее движение прогресса, требующего, по моему крайнему разумению, прежде всего признания принципиального равенства народов, без которого немыслимо правильное приближение к идеальному сочетанию личных «свободы, равенства и братства».

Общий вид Порт-Артура. Гравюра XIX в.

Несомненно, что между китайцами, англичанами и евреями, как простыми, так и просвещеннейшими, есть немало отдельных лиц, думающих подобным образом, как есть между русскими узкие самообожатели своей страны, но в больших массах, в тех, которые привыкли называть народом, отдельные из них характеризуются довольно ясно степенью развития порока самообожания, а в нас, русских, при всех других наших недостатках, этот развит очень слабо. С турком и ламаитом, как с немцем и англичанином, мы готовы дружить и делиться и отыскивать у них свои особые достоинства, если только они того захотят и готовы протянуть к нам руку также охотно, как протянули французы, долго с нами враждовавшие.

Такова уж наша покладистая природа, не терпящая похвальбы самообожания и рвущаяся обнять весь мир. В нас возмущается заветное, живое, хотя и совершенно бессознательное чувство, когда пред нами чем-либо кичатся даже в частной жизни, а в государственной, выражающей (хоть и не всегда) так или иначе равнодействующую общенародных ощущений, и подавно. И вот рядом с самообожающей похвальбой англичан да немцев выступили недавно японцы и ну нас корить всеми нашими недостатками и похваляться своими прирожденными, а особенно вновь приобретенными достоинствами, начиная с того, что они-де лет в тридцать приблизились к современному совершенству, начиная с парламентаризма, больше, чем мы успели в два столетия, а потому стали похваляться и взаправду верить, что они нас побьют, хотя их всего около сорока пяти миллионов, а у нас около ста сорока. Хвастливой похвальбы немало слышали мы ранее, но шла она с Запада, от наших действительных учителей, к ней мы привыкли, а тут не из тучи гром расшевелил наши просонки. Успех внезапного коварства, хвастливость этим перед европейцами и азиатами, притворяющимися сочувствующими японцам, наша видимая неподготовка и некоторая темнота всех исходных событий играют немалую роль в разгаре того чувства, с каким Россия отнеслась к натиску японцев, в сущности ничего не выигравших своими почти оригинальными приемами.

Поступи так с нами какой угодно другой народ, на какой бы то ни было грани России, был бы общий подъем духа, похожий на случившийся, но и то едва ли в таком размере, конечно, за одним совершенно, однако, для меня ныне немыслимым исключением, столь же внезапного и коварного нападения, да с лживой похвальбой, со стороны ближайших западных соседей, с которыми, благодаря Бога, никаких столкновений, кроме тарифных, нынче не предвидится и даже, на радость нашему благодушию, как будто бы напрашиваются сближения.

Разность отношения зависит от многих причин, причисляемых мною к внешним, хотя все же стихийным или едва-едва сознаваемым.

Между ними видное место занимает положение театра войны на Великом, или Тихом, океане, который, вероятно, в недалеком будущем станет больше других бурлить от бомб броненосцев и крейсеров да от мин всякого фасона. В старых наших сказках зачастую уже говорилось про море-океан, означая тем инстинктивное стремление из лесов и степей добраться до свободных теплых морей, а вся сознательная история России, особенно со времен Александра Невского и Великого Петра, явно направилась к укреплению на морских берегах как на местах наступившей истории человечества, которому кроме опоры для жилья и почвы для хлеба насущного нужны и взаимные сношения, и свобода, и мирный охват, выраженные сильнее и величавее всего свободными морями, преобладающими по величине поверхности над сушей, очищающими или омывающими и в известной мере уравнивающими всю землю.

Самобытность народного сознания о единстве, выражаемом государственностью, отлично согласуется не с тем нивелирующим космополитизмом, который стали проповедовать умственные еретики XIX в., ас тем необходимым, даже неизбежным, реальным сближением всех народов, о котором, кажется, все сказал, что думал, уже в первых главах своих «Заветных мыслей», и с тем идеалистическим единством, которое заставляет из белых, желтых, красных и черных людей делать один зоологический вид (Homo sapiens) и которое проще всего выражается единством разума или истины, совести и справедливости, не довольствующейся заветом любви к «ближним», а стремящейся распространить ее и на «дальних», до негров, китайцев и полинезийцев включительно. Центростремительная сила наша, однако, столь велика (ибо от нее мы и стали народом историческим), что брала не раз верх над сказочной центробежностью, которая видна даже в судьбе наших занятий Калифорнии, Аляски и Шпицбергена. Дошли мы первее всего до входа в свободные океаны на Белом море, но тут свободу хода сдерживают и до сих пор льды Северо-Полярного, или Ледовитого, океана37, куда текут воды громадного большинства наших рек. Двинулись затем вниз по матушке по Волге, да не нашли выходов из ямы Каспия38, хотя они и были когда-то и будут искусственно достигнуты в будущем, когда, наполнив свои рынки, наши товары пророют соединительные каналы между низовьями Волги и Дона, как уже проектировано довольно давно, но почти уже совершенно позабыто в настоящее время, и когда с запрудою Керченского пролива, как рассчитал мой покойный сын (см.: В. Д. Менделеев. Проект поднятия уровня Азовского моря запрудою Керченского пролива. Посмертное издание, 1899), углубится Азовское море, давая тем возможность глубоко сидящим морским торговым кораблям входить (без перегрузки) вглубь нашего богатого Юго-Востока, а военным нашим судам – безопаснейшие порты.

Настал за этим славный для нас и для всего мира XVIII век, когда мы твердо сели у морей Балтийского и Черного, оттеснив для того тевтонцев, шведов, татар и турок, но и тут оказались свои преграды в виде узких проливов, ведущих к свободным океана, принадлежащих соседям, а не нам, и длинных берегов, уже оживленных всеми благами жизни на грани свободных вод, омывающих всю Землю. И стало нам казаться да кажется иным и по сей день, что мирными трактатами, да дипломатическими сделками в связи с мирным давлением на владетелей Мраморного моря, да мерами, подобными переводу порта из Кронштадта в Либаву, можно обойтись во всем океанском нашем стремлении. Судьба Сан-Стефанского договора и следовавшего за ним Берлинского конгресса, а затем рассуждение о том, что за выходом из проливов встретим не друзей, а противников, нас желающих остановить во что бы то ни стало, убедили теперь, кажись, всех, что тут и впредь мало будет толку, хотя в идеале – при всеобщем вооружении – и стали мелькать лучи Гаагской мирной конференции, которой, на мой простецкий взгляд, недостает устройства международной полицейской власти, соблюдающей исполнение приговоров международного суда, как обычная полиция обеспечивает приговоры гражданских и уголовных судов. Пока мы по морям везем народу нужные хлеба да продукты лесов и нефти, недостающие у других, еще мирятся с этим, лишь бы мы сами жили впроголодь, освещались скудно и горели ежегодно на все барыши нашей внешней торговли. Но не об том нам говорила сказка, когда упоминала о «лукоморье», о «водах ясных» да о «витязях прекрасных». Не по нас темная канитель неясных соглашений, и наши глаза стали искать иного выхода; коль его нету здесь, поищем в другом месте.

Ведь Атлантический океан – куда мы с грехом пополам летом попадаем чрез Финский залив, Балтийское море и Немецкое море прямо к берегам Великобритании, очевидно, нам ныне не особо дружелюбной (хотя с ней-то нам лучше было бы столковаться для обоюдных выгод), или через Черное, Мраморное и Средиземное моря – едва превосходит Индийский океан, к которому для нас мыслим, и то с великим разве трудом, доступ только при помощи Персидского залива, опять запертого Ормузским проливом. Тихий, или Великий, океан больше суммы двух названных, т. е. в два раза превосходит Атлантический, потому что в первом около 165 млн кв. км (без заливов и морей Японского, Охотского, Берингова и т. п.), а во втором (без Средиземного, Черного и Балтийского морей) – лишь около 80 млн кв. км.39 Сибирские казаки дошли и доплыли до берегов Тихого океана немного разве после Магеллана, раньше Кука, и первые из европейцев укрепились на берегах этого величайшего океана, хотя и не доставили сколько-либо точных о нем сведений. Лишь долго потом благодаря Невельскому, Муравьеву и Игнатьеву подвинулись мы на тех берегах к югу, т. е. к Китаю и Японии. Но и тогда за кучей своих более близких, домашних дел мало кто у нас глядел в ту сторону, на те берега.

Внимание наше к ним обратилось только после того, как миротворец Александр III, провидевший суть русских и мировых судеб более и далее многих своих современников, решил, что надо всеми способами покровительствовать развитию всех видов промышленности в своей стране, и как можно скорее, с двух сторон, повелел строить Великую Сибирскую железную дорогу, чтобы связать Россию с теми берегами Тихого океана, где нет ни полярных льдов, ни стесняющих проливов в чужих руках. Туда отправил он и своего наследника, заложившего во Владивостоке концевую часть пути, а затем достроившего и всю его громадную длину.

Только неразумное резонерство спрашивало: к чему эта дорога? А все вдумчивые люди видели в ней великое и чисто русское дело, теперь же, когда путь выполнен, когда мы крепко сели на теплом и открытом море и все взоры устремлены на него, всем стало ясно, что дело здесь идет о чем-то очень существенном, что тут выполняется наяву давняя сказка. К этому надо прибавить указание на всем известный перелом хода всех дел в Японии и отчасти в Китае, на события японо-китайской войны, бывшей за 9 лет сему назад и конченной Симоносекским договором, подписанным Японией только по настоянию России и ее союзников (за этот-то договор теперь и хотят отомстить нам японцы), затем на большой интерес, обратившийся в 1900 году на международное «усмирение восстания Больших Кулаков», кончившееся тем, что европейцы получили новые льготы в империи богдыхана.

Но и всего этого еще недостаточно: указанные события приобретают свое правильное освещение только при сознании великого будущего на берегах Тихого океана, что выяснилось лишь в самом конце XIX века и связано с тем, что земной шар оказался уже вполне охваченным цивилизующим влиянием европейских народов, их промышленности, организации и просвещения, а на азиатских побережьях, до тех пор полусказочных, куда пришлось теперь устремить все взоры, живет ведь много больше людей, чем на берегах Средиземного, Черного и Балтийского морей и всего Атлантического океана. Там началась ярмарка новой мировой жизни, и впереди виден ее разгар. Недаром немецкий император пишет картину, указывающую на народы Дальнего Востока, недаром и чуткий мой покойный друг В. С. Соловьев стал проповедовать о возможности покорения Европы массами сынов желтой расы. Хотя мне и кажутся напрасными все страхи подобного рода, но о них мне следует говорить, чтобы выяснить сознательность того русского внимания, которое за последние годы обратилось к нашему Порт-Артуру, к Корее и Маньчжурии, чтобы стала понятной одна из причин особого подъема русского духа при желании Японии войной нас оттеснить от берегов Тихого океана.

Владивосток в первые годы после его основания. Гравюра XIX в.

Не надо молодому40 русскому народу ни картины немецкого императора, ни вдохновенных рассказов Соловьева, ни сознания противоположения белой расы с желтой (это, на мой взгляд, тщедушная попытка резонерства), ни всех этих видов на представляющее торгово-промышленное значение Великого океана, чтобы сплотиться с молодым пылом для защиты всяких попыток отнять у нас хоть пядь занятых там – на Тихом океане – берегов, потому что эти берега действительно свободны и первые дают нам тихий и великий путь к океану и Тихому и Великому, к осуществлению родной сказки, к равновесию центробежной нашей силы с центростремительной, к будущей истории, которая неизбежно станет совершаться на берегах и на водах Великого океана. Инстинкт молодежи тут сошелся с взвешенным суждением стариков. Оттуда и напряженность пыла, вызванного Японской войной.

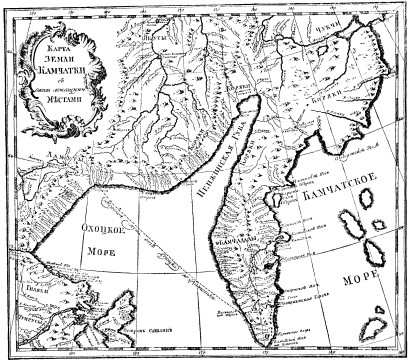

Первая карта Камчатки

К двум указанным выше причинам особого подъема патриотического чувства, проявившегося при объявлении Японской войны, считаю совершенно необходимым прибавить еще две другие, также внешние, а именно нашу необходимость держаться в готовности войн и нашу особенность отношений к Японии.

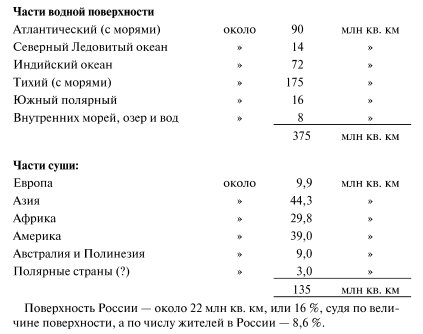

Не подлежит никакому сомнению, что русский народ, взятый в целом, принадлежит к числу мирнейших и его лучше всего уподобляет сказка сонливому доброму молодцу из такого-то села, больше всего думающего о своей пашне, умеющего выносить «страду», но не умеющего заставлять ее делать для себя других. Вся наша история это показывает; три четверти наших войн были защитными от половцев, от татар, от тевтонских рыцарей, поляков и шведов да турок, от набегов черкесских, киргизских и хивинских да от посягательств западных европейцев, и если мы после этих войн часто расширялись, то лишь для того, чтобы оберегать себя от дальнейших покушений на наши земли; лишь маленькая часть русских войн, вроде суворовской в Италии и Венгерской, приходится на долю преследования целей внешней политики, а затем остальная часть русских войн велась для освобождения славянских наших братьев. Тот путь, которым Россия расширилась до громадной современной величины, особенно в Азии, определился больше всего тем, что почти без войн делали казаки, присоединяя к Русской державе земли маленьких народов, затем охотно сливавшихся с Россией, так как через это слияние их выгоды были, очевидно, большими, чем для покоряющей России. Как бы там ни было, с ледовитыми тундрами у нас скопилось 22 млн кв. км земли. А так как в квадратном километре 100 га (1 гектар равен 0,915 десятины, т. е. немногим только меньше десятины), то на 140 млн русских подданных приходится около 2 200 млн га, т. е. примерно по 16 га (точнее, по 15,7 га) на душу в среднем, хотя есть русские губернии, например, в числе польских, где на человека в среднем приходится лишь около десятины, и есть края совершенно пустынные – вроде северных сибирских тундр. Если дело идет о густоте населения, то оно, конечно, может касаться только крупных единиц, подобных целой России, потому что внутреннее распределение жителей по поверхности государства41 составляет уже дело местных порядков, не имеющих ничего общего с государствами, странами и народами. В этом отношении положение России чрезвычайно поучительно, потому что в ней оказывается вдвое свободнее, чем во всем остальном мире, взятом в целом, не говоря уже о том, что рядом с нами, например в Германии, приходится лишь 1 га на жителя. Вся поверхность суши вместе с необитаемыми тундрами и пустынями вроде австралийских едва достигает 135 млн кв. км, и на всей суше живет всего около 1 620 млн людей всех возрастов. Если теперь из этого числа жителей исключить 140 млн русских подданных, останется всего жителей, кроме России, 1 480 млн, а всей земли для них (вычитая из 13 500 млн га 2 200 млн га) – 11 300 млн га, т. е. на каждого приходится около 7,7 га земли, следовательно, ровно почти вдвое меньше, чем на каждого русского подданного в среднем.