Полная версия:

Невеста для царя. Смотры невест в контексте политической культуры Московии XVI–XVII веков

И хотя эти два текста разнятся лишь в небольших деталях (С. О. Шмидт, бесспорно, прав, считая, что хроника была переработана, поскольку она собрана и скопирована с использованием более современного языка228), практически нет сомнений, что под рукой у автора этой странной и неизученной хроники был отчет Гейденштейна. Но имел ли место в действительности диалог с «пленной дворянкой, бывшей на том смотру», мы можем только гадать. Больше нет ни одной отсылки к этому диалогу или к любому иному свидетельству, предоставленному этой или любой иной женщиной, участвовавшей в каком-либо смотре невест в пределах двух веков. Что касается дома, в котором все происходило, – где он находился (внутри Кремля?) и кому принадлежал (был резиденцией царя или домом одного из его бояр?), – это так и не получило нигде объяснения229.

Вернемся непосредственно к отбору. Коллинс сообщал, что наиболее успешной претендентке даровались платок и кольцо для обозначения того, что она избрана230. Гейденштейн тем не менее писал, что платки получали все финалистки – в знак участия в смотре невест231. Также он писал, что они уезжали, одаренные «землею или казною». По сообщениям Гейденштейна и более поздних наблюдателей, многие финалистки выходили замуж за царских придворных232. Страленберг пояснял, что победительница получала новый, богато украшенный свадебный наряд – символ того, что отбор завершен, – при этом другим финалисткам тоже давались новые одежды:

9. Когда из них достойная усмотрена была, тогда указал государь началнейшей своей гофместерше зделать всем обыкновенныя одежды, избранной же особливое брачное одеяние.

10. Между тем учинено было надлежасчее к браку приготовление, но никто о подлинной невесте и супруге не ведал. Приспевшу же дню свадебному тогда всем девицам разданы были новоучиненныя одежды, а невесте надлежасчее поднесено. По сему в первых позвана была избранная невеста. И каждой ея невестою царскою поздравлял. По обявлении же оной протчия девицы разпусчены были по домам233.

Переодевался ли когда-нибудь царь в официанта, чтобы инкогнито разносить кушанья претенденткам в невесты, как говорит Страленберг? Наблюдал ли когда-либо за финалистками через потайные отверстия в стенах, как говорит Рейтенфельс? Смотрел ли, восседая на троне, на вереницу поочередно проходящих перед ним красавиц, как говорит Гейденштейн? Нужно ли относиться к красочным деталям описаний, оставленных иностранцами, так же, как относился неизвестный автор шмидтовского летописчика, однозначно оценивший их: «И о сеи церемонии, не ведах подлинно истории, лживые разные о том сплетали на государей российских по злобе к росийскому народу»?234 Или, если судить, возможно, более взвешенно, нужно ли игнорировать эти красочные истории, как это делает Изабель де Мадарьяга, которая характеризует отчет Гейденштейна как «весьма причудливое описание процедуры»?235 То, как смотры невест проводились и менялись с течением времени, до сих пор может быть описано лишь схематично. Но легко представить, как такие отчеты о них, с одной стороны, развлекали иностранную аудиторию, видевшую в смотре невест воплощение всего деспотического и экзотичного в Московии, а с другой – забавляли россиян, которые могли видеть в смотре невест лучший способ спрятать природу политической системы Московии за тем, что Коллманн и Кивельсон называют «фасадом самодержавия»236.

Приоритет родства

Если смотры невест не были открытым конкурсом, они также не были посвящены только любви и внешности – за исключением того, что зачастую красота воспринималась как знак здоровья, силы и обещание приятной внешности у будущих детей. В. Д. Назаров, датировавший и опубликовавший множество канцелярских документов о смотрах невест в XVI веке, выявил по этим текстам четыре критерия поиска потенциальной невесты: хорошее здоровье (и самой кандидатки, и ее родителей), возраст, внешность, происхождение237. Но не все критерии были одинаково важны. Разумеется, внешности кандидаток уделялось достаточно внимания, и ее описание занимало довольно большое место в источниках. Фокусирование на возрасте и здоровье было вполне естественно. В то время деторождение даже у молодых и здоровых женщин подвергало их большому риску. Молодость и хорошее здоровье обещали много лет фертильности, а учитывая высокую женскую и младенческую смертность, предполагалось, что практически все последующие «плодовитые» годы царица проведет в состоянии беременности.

Внимание же, которое в канцелярских документах уделено происхождению, указывает, что оно было жизненно важным критерием при выборе невесты для царя. Поиски невесты являлись, по сути, комплексным подсчетом генеалогических связей каждой претендентки – и по мужской линии, и по женской. При обнаружении нежелательных связей и родства надежды претендентки рушились так быстро, как если бы у нее была волчья пасть или косолапость. В меморандуме, составленном в 1526 году в связи с поисками второй жены для Василия III, упоминается этот пункт:

Да память окольничему Ивану Васильевичу да дияку Тимофею Клобукову. Беречи ему того накрепко и пытати о том собе тайно, чтоб которой девке не было в племяни Щенятевых и Плещеевых. Того Ивану и Тимофею беречи накрепко. А хоти будет девка и добра, а будет хоти мало в племяни Щенятевым и Плещеевым – и Ивану и Тимофею тое девки смотрити, да отписати к великому князю, какова девка рожаем, и в колько лет, и какова ростом, и сколь далече от того роду, и по отцу ли племя или по матери238.

Василий III всеми силами старался избежать восстановления династических связей с родом Патрикеевых (к нему относились и Щенятевы) вследствие опалы, наложенной на Патрикеевых в 1499 году, что было частью династического кризиса 1497–1502 годов, описанного во второй главе. Не так ясна причина, по которой решено было избегать и девушек из рода Плещеевых. Впрочем, их связи с двором удельного князя Юрия Ивановича, бедового младшего брата Василия III, и с родом Патрикеевых, должно быть, выглядели в глазах государя и его советников подозрительными239. Независимо от причин, из меморандума следует, что, даже если остальные требования в отношении претендентки были соблюдены, тесные связи с одним из этих родов служили сигналом к дисквалификации. Даже если девушка была поразительно красива («добра»), она могла быть допущена до смотра невест, только если ее связи с этими родами были весьма отдаленными.

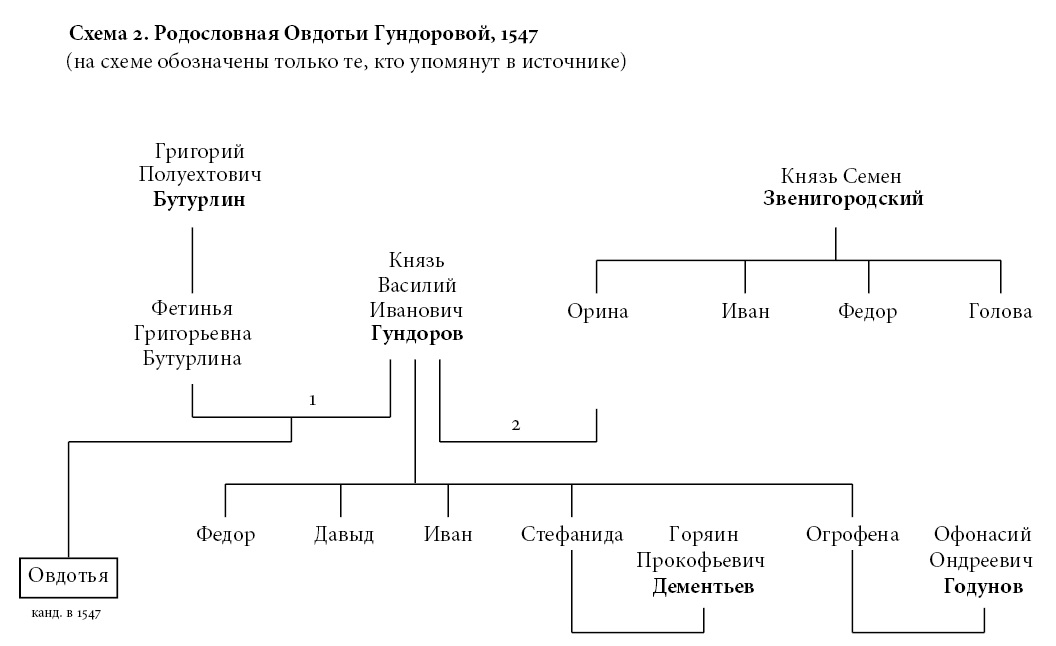

На каждую кандидатку региональной «комиссией» составлялось полное описание и отсылалось на рассмотрение царю и его советникам240. Случайно сохранилось одно из таких описаний, составленное для Ивана IV в начале 1547 года. Это описание («список») Овдотьи Васильевны Гундоровой, упомянутой князем Иваном Мезецким в письме Ивану IV, которое цитировалось ранее. Напомню, что она была единственной из претенденток, которую осмотрели во время двухнедельного пребывания в Вязьме. Этот документ примечателен тем, что в последовательности осмотров и распределении внимания проступает то, что в первую очередь занимало умы людей, выбирающих царских невест. Вот полный текст этого документа:

По государя великого князя Ивана Васильевича всеа Русии приказу в Вязьме князь Иван Мезетцкой да дворцовой дияк Щенок смотрили у князя Василья у княж Иванова сына Гундорова дочь его. Княжна Овдотья, а лет ей 12, телом ровна, ни тонка, ни толста, очи находили на черно, нос по лицу не долог, волосы темнорусы. А про болезнь князь Василей сказал, что дочь его Овдотья была в ребячестве огновою больна, а нынече, дал бог, болезни нет.

А мать ее была княгини Фетинья Григорьева дочь Полуехтовича Бутурлина. А сестры ее родные Стефанида за Горяином за Прокофьевым сыном Дементьева. А другая сестра ее, Огрофена, за Офонасьем за Ондреевым сыном Годунова. А братья ее – князь Иван, князь Давыд, князь Федор. А мачеха у ней княгини Орина княж Семенова дочь Звенигородского. А братья у мачехи – князь Иван, да князь Федор, да князь Голова княж Семеновы дети Звенигородцкого.

А сам князь Василей ношкою болен от Николина дни от осеннего от нынешнего. А иного недугу и болезни в отце и в матери не бывало241.

Документ начинается описанием физических данных претендентки. Упоминаются ее волосы, цвет глаз, форма носа и фигура, затем Мезецкий докладывает ее историю болезни: за исключением одного эпизода с жаром в детстве, в этой истории нет сообщений о серьезных заболеваниях. Первый абзац, видимо, составлен так, чтобы заверить, что кандидатка отвечает базовым требованиям – привлекательная внешность и хорошее здоровье.

Следующий абзац, самый длинный в документе, содержит удивительно детализированное описание ее родственных связей. То, что отчет должен был содержать этот материал, само по себе говорит о многом, особенно на фоне полного игнорирования этих данных по кандидаткам в невесты иностранными путешественниками и составителями официальных свадебных документов. Интересно и внимание к генеалогии. Расследователей, по-видимому, больше всего интересовала родословная Овдотьи по женской линии – по линии ее матери, сестер и т. д. Записаны, например, имена мужей сестер Овдотьи, а также имена родственников по матери, в том числе и сводных. Такое внимание к родственникам по женской линии контрастирует с теми генеалогиями, которые составлялись и помещались в родословные книги придворными семьями и велись по мужской линии, зачастую не включая имен жен и дочерей242. Таким образом, расследователи хотели дополнить уже известные из родословных книг сведения. Столь большое внимание, уделенное некровным родственникам Овдотьи, говорит о том, что расследователи старались не пропустить ничьих связей с родом Гундоровых. Этот поиск обнаружил связи Гундоровых со Звенигородскими, Бутурлиными, Дементьевыми и Годуновыми (см. схему 2)243. Поскольку предполагалось и ожидалось, что невеста приведет за собой в Кремль родственников по крови и свояков244 и что многие из них вскоре займут некоторые позиции при дворе, то расследователи выясняли, кого претендентка может привести, если станет царицей.

Заканчивается записка о Гундоровой возвращением к вопросу о здоровье, но на сей раз ее родителей. В документе ясно прописано, что эта информация, как и генеалогия, была получена из обстоятельных разговоров с кандидаткой и ее родственниками. И вот что примечательно: несмотря на всю обстоятельность разговоров, в данной записке не было сделано даже попытки обрисовать или оценить характер, нравственность либо набожность кандидатки. Это сильно контрастирует с тем, как расставлены акценты во многих иностранных отчетах и в официальных российских описаниях свадеб. Хорошее здоровье, приемлемая внешность и «правильные» родственники – вот приоритеты при отборе невест для смотра в Московии.

В XVII веке смотры невест отражали те же приоритеты. Хотя у нас нет столь богатой документации, какая сохранилась после свадеб Василия III и Ивана IV, тем не менее понятно, что те же приоритеты действовали и при отборе потенциальных невест для царя Михаила Романова в 1624 и 1626 годах. В описи архива Посольского приказа 1626 года указан перечень генеалогических описаний, которые появились благодаря исследованиям происхождения кандидаток в невесты первого царя из рода Романовых – исследованиям, очень похожим на то, что было проведено в отношении Овдотьи Гундоровой. Эти генеалогические описания, ныне не существующие, хранились среди других свадебных документов в ящике думного дьяка (секретаря) Ивана Тарасьевича Грамотина, возглавлявшего Посольский приказ и организовавшего две свадьбы Михаила Романова245. В описи упомянуты три черновых свитка («столбца»), в которых рукой Ивана Грамотина записаны «роспросы» о семьях Василия Барбашина, Василия и Григория Шестовых, князей Дмитрия Масальского и Федора Елецкого. Также упомянут меморандум («память») о родственных связях («родстве») Стрешневых, тоже написанный Грамотиным, и различные «выписки» и «росписи» (генеалогические списки) Пожарских, Щелкаловых, Долгоруковых, Болховских, Волконских, Траханиотовых, Елецких и Проестевых – многие были написаны или отредактированы тем же Грамотиным246.

То, что эти генеалогические списки и описания хранились возле свадебных документов и в бумагах «главного церемониймейстера» царских свадеб (в бумагах, часто принадлежавших его перу или им отредактированных), позволяет считать, что эти семьи участвовали в смотрах невест 1624 и 1626 годов – либо как семьи с подходящими дочерьми, либо как родственники таких семей. Итак, среди документов, перечисленных в описи, упомянуты родословные Долгоруковых, семьи первой жены царя Михаила. Также упомянуты генеалогические росписи Барбашиных, Елецких и Шестовых – семей, которые были связаны с отцом царицы, князем Владимиром Тимофеевичем Долгоруковым, и могли предоставить от себя кандидаток в невесты в 1624 и 1626 годах247. Шестовы, указанные в описи, – это дед (Василий) и двоюродный дед (Григорий) матери Михаила, Ксении Ивановны Шестовой (инокини Марфы), которая была связана с Долгоруковыми. Также исследована генеалогическая роспись Стрешневых – семьи второй жены Михаила Романова. Другие упоминаемые семьи (Пожарские, Щелкаловы, Болховские, Волконские, Траханиотовы, Проестевы и прочие) могли выставить альтернативных кандидаток против Долгоруковой и затем против Стрешневой, поэтому и их родословные были изучены. Таким образом, опись содержит список семей-участниц, представивших претенденток на один или два смотра невест для царя Михаила Федоровича. Очевидно, что отбор невест был чистым расчетом, при котором почти не было места любви и влечению. Победительницей смотра невест не обязательно становилась та, что «всех милее», а скорее та, что прошла жесткий отбор по всем родственным связям.

Список потенциальных невест

Представляя перечень нескольких семейств, которые изучались как потенциальные царские родственники, архивная опись 1626 года, однако, не приводит имен самих кандидаток. На самом деле, за исключением чудом сохранившегося отчета о расследовании по поводу Гундоровой в 1547 году, мы не знаем имен других претенденток в невесты в XVI веке, разумеется, не считая имен победительниц. Для XVII века ситуация выглядит чуть лучше: сохранилось два списка кандидаток в невесты. Первый содержит имена тех 70 девушек из 58 различных родов, которые были представлены царю Алексею Михайловичу между 28 ноября 1669 года (спустя всего несколько месяцев после смерти его первой жены) и 17 апреля 1670 года (см. приложение В)248. Во втором перечислены подарки, выданные 14 августа 1680 года участницам смотра невест, организованного в связи с поисками первой жены для царя Федора Алексеевича (см. приложение С)249. В этом списке представлены имена 18 девушек из 15 различных родов. Детальный анализ обоих списков при особом внимании к социальному происхождению, служебной карьере и родственным связям семей, вошедших в списки, обнаруживает, какие типы семей привлекались в ходе набора кандидаток в царские невесты (а какие отсеивались).

Документ со списком девушек, собранных для показа царю Алексею Михайловичу, составлен хронологически – имена кандидаток даны в соответствии с датой, когда они были представлены царю. В период между ноябрем 1669 и апрелем 1670 года царь провел 18 отдельных сессий, иногда собирая до 8 кандидаток одновременно, а иногда встречаясь лишь с одной. Большинство претенденток было из Москвы, но также присутствовали претендентки из семей служилых людей Новгорода, Суздаля, Костромы, Рязани и Владимира (хотя некоторые девушки могли на тот момент проживать у родственников в Москве). Также в документе приводятся имена отцов или опекунов кандидаток.

Социальное происхождение потенциальных невест царя Алексея Михайловича примечательно однообразно. В список не попали дочери ни одного из тех 26 человек, что состояли во время смотра в звании боярина, как и ни одного из тех приблизительно 16–19 человек, что были тогда окольничими. Две трети семей, включенных в список (39 семей из 58, представленные 44 девушками из 70), на всем протяжении XVII века не имели в своем составе обладателя думного чина250. Безусловно, многие из этих семей числились в рекрутских списках и дворцовых реестрах как те, члены которых служат воеводами, стольниками, стряпчими, стрелецкими головами или являются московскими дворянами. Разумеется, это не были неизвестные семьи. Некоторые из них, как, например, Колычевы (Колычёвы), занимали высокие должности в XVI веке, но в следующем столетии откатились на периферию политической жизни. Только в 10 из 58 семей (в тех, откуда было 16 из 70 девушек) один из членов семьи достиг думного чина до 1671 года, и то родственная связь с ним была достаточно отдаленной251. Например, в списке присутствуют Анна и Настасья, внучки Ерофея/Алмаза Ивановича Иванова, думного дьяка и печатника царя Алексея Михайловича252. Также в списке указана внучка думного дворянина и казначея Богдана Дубровского253. Единственной потенциальной невестой, члены семьи которой были в думных чинах до (и после) смотра невест, была кандидатка от Долгоруковых, Анна254. Дочь князя Григория Данииловича Долгорукова, Анна происходила из той же семьи, что и многие бояре с начала XVII века255. И если ее отец никогда не занимал высоких придворных чинов (будучи лишь стольником), то дед Анны Даниил и ее двоюродный брат князь Федор Федорович были окольничими. Более отдаленные родственники, князь Юрий Алексеевич и князь Дмитрий Алексеевич, достигли боярских чинов в середине века и числились среди наиболее значительных придворных своего времени256. Анна Долгорукова – единственная «аномалия» в списке семей среднего уровня.

Перечень девушек, получивших подарки за свое участие в смотре невест для царя Федора Алексеевича в 1680 году, показывает несколько иной набор кандидаток по их социальному происхождению. В чуть более чем половине семей из списка (в 8 из 15 семей, представивших 10 девушек из 18) были те, кто достиг думных чинов до смотра невест257. Члены 4 семей (представивших 4 девушек) так и не достигнут этих чинов258. Оставшиеся 3 семьи займут места в Думе, но лишь спустя год после смотра259. Три из 18 девушек в списке были дочерьми важных бояр – Анна и Марфа, дочери князя Федора Федоровича Куракина, и Василиса, дочь Ивана Богдановича Хитрово. Оба были дядьками молодого царя260. Возможно, эта привилегированная должность помогла им повлиять на включение их дочерей в смотр невест. И все же речь не идет о том, что смотры стали открыты главным образом для боярышень. Иначе мы ожидали бы обнаружить в 1680 году претенденток и от остальных 39 боярских родов. Одна из девушек в списке (чье имя не названо) была дочерью окольничего – князя Даниила Степановича Велико-Гагина. За исключением Анны, Марфы, Василисы и безымянной Велико-Гагиной, остальные 14 девушек были дочерьми стольников. Итак, как мы видели это и в списке для царя Алексея, в смотре невест для Федора доминировали семьи среднего уровня. Впрочем, теперь участвовало и несколько девушек, чьи семьи принадлежали к внутреннему кругу двора. Тем не менее, несмотря на это большее разнообразие, царь Федор Алексеевич сделал достаточно традиционный выбор – в пользу Агафьи Грушецкой, происходившей из непримечательной семьи служилого человека261.

Более детальный анализ двух списков кандидаток в царские невесты дает нам подсказки по поводу роли родства в смотрах невест. Несколько семей представляли более одной кандидатки. Так, в списке Алексея Михайловича было две сестры Гагарины, две Леонтьевы, две Еропкины, две сестры Уваровы, две сестры Бунины, две пары сестер Толстых, две сестры Колемины и три сестры Хотетовские. В список Федора Алексеевича также включены, помимо упомянутых двух сестер Куракиных, две двоюродные сестры Звенигородские и две двоюродные сестры Измайловы. Три семьи упомянуты в обоих списках: Полтевы и Вердеревские представляли каждые по претендентке в 1669–1670 и 1680 годах, и дочь Викулы Федоровича Извольского указана в обоих списках262.

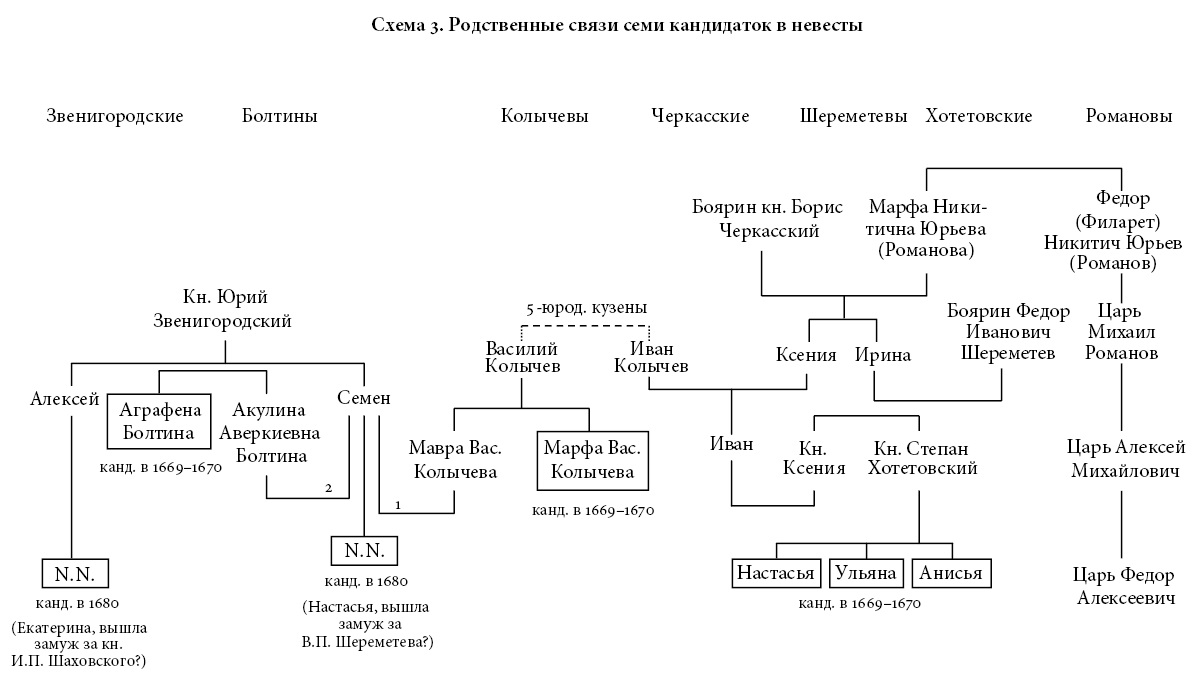

Многие из семей, упомянутых в списках, были связаны друг с другом посредством женитьб. Мавра Васильевна Колычева (сестра Марфы, претендентки на смотре невест в 1669–1670 годах) вышла замуж за Семена Звенигородского, а у его брата Алексея дочь принимала участие в смотре 1680 года. Родственник Мавры Иван Иванович Колычев был женат на Ксении Хотетовской, три племянницы которой – Настасья, Ульяна и Анисья – претендовали на звание царской невесты в смотре 1669–1670 годов. Семен Звенигородский второй раз женился около 1649 года. Его женой стала Акулина Аверкиевна Болтина, их общая дочь участвовала в смотре 1680 года, а его сестра Аграфена – в смотре 1669–1670 годов. Итак, семь кандидаток на этих двух смотрах были связаны родством, объединившим четыре рода: Хотетовских, Колычевых, Звенигородских и Болтиных. Колычевы были ключевым звеном. Являясь в списке единственной семьей, чей представитель достиг думного чина в годы, предшествовавшие смотрам, они при этом определенно не были больше семьей высшего круга. Тем не менее у них имелись связи с важными боярскими родами. Иван Иванович Колычев, муж Ксении Хотетовской, был сыном Ивана Колычева и Ксении Черкасской; через эту женитьбу на Черкасской Колычевы были связаны с Шереметевыми и даже с Романовыми (см. схему 3)263. В списках обозначены и другие семьи, которые объединяло родство. Кандидатки от Сатиных и Кореневых на смотре 1669–1670 годов были связаны через брак своих родственников264. Претендентки Полева и Измайлова на смотре 1680 года были родственницами Салтыковых и Бутурлиных соответственно265. В 1671 году царь Алексей Михайлович сделал выбор в пользу Натальи Нарышкиной, которая была связана родством с двумя кандидатками Леонтьевыми из семьи Натальиной матери и с Артамоном Сергеевичем Матвеевым, царским фаворитом266.

Показанное на схеме 3 переплетение родственных связей между семьями, представленными в двух списках потенциальных невест, позволяет предположить, каким образом выбор царя сказывался на придворной политике. Если бы царь Алексей в 1669–1670 годах выбрал одну из трех девушек Хотетовских или кандидатку Болтину, невеста привела бы за собой толпу родственников, наверняка с манерами выскочек. Но настоящими победителями были бы Колычевы, имевшие родственные связи со всеми четырьмя кандидатками. Легко представить, как судьба Колычевых, почти позабытых на целое столетие, круто изменилась бы после женитьбы царя на одной из этих девушек и как ранее существовавшие связи Колычевых с Черкасскими и Шереметевыми, до той поры не обеспечивавшие Колычевым высокого статуса и больших чинов при дворе, могли внезапно стать жизненно важными связями с внутренним придворным кругом.

Весьма вероятно, что некоторых кандидаток поместили в списки исключительно из‐за их родственных связей с другими кланами, а также, в иных случаях, благодаря отсутствию связей с некоторыми семьями (как в примере с Щенятевыми и Плещеевыми в 1526 году). Родственные связи претенденток объясняют наличие в списках нескольких девушек из одной семьи. Очевидно, как только находилась семья с правильными связями, все подходящие девушки из нее помещались в список для смотра невест. Заметное увеличение числа претенденток из высокопоставленных семей в списке царя Федора по сравнению со списком царя Алексея десятилетием ранее, возможно, связано с «инфляцией почетных званий» – ростом числа бояр и других думных чинов, обнаруженным именно перед 1670‐ми и 1680‐ми годами Робертом Крамми267. Это также может указывать на постепенное устаревание смотра невест к концу XVII века, когда двор начал считать многие формальности смотра плохо подходящими для новой придворной политики и стал постепенно устранять их268. Старые правила смотра невест нарушались, в том числе, вероятно, и наиболее важное из них – исключение знатнейших родов из участия в смотре.

Наконец, нельзя не обратить внимание на то, как социальное происхождение победительниц (Нарышкиной и Грушецкой) совпадало с происхождением других участниц этих смотров. Все претендентки – и победившие, и проигравшие – принадлежали к сходной, довольно узкой социальной платформе: семьи служилых людей среднего уровня. Из 27 невест (или потенциальных невест), выбранных российскими династиями в XVI и XVII веках, только три были дочерьми бояр (Ульяна Палецкая, Елена Шереметева и Мария Долгорукова) и только четыре других принадлежали к небоярским ветвям высокопоставленных боярских кланов (Соломония Сабурова, Анастасия Юрьева, Евдокия Сабурова и Прасковья Салтыкова). Остальные были из семей, чья слава пришла позже – в результате их родства с царской фамилией (см. табл. 2.2).

Неудивительно, что в списках потенциальных невест царит такое социальное единообразие. Дочери крестьян и священников не были представлены на смотрах невест потому, что, как мы видели, их туда и не приглашали. Смотры невест совсем не походили на открытые конкурсы, где девушки любого происхождения могли бы соревноваться в Тереме на равных условиях. Невесты выхватывались из определенного элитного слоя и переносились в центр двора посредством магнетического притяжения, каким обладали смотр невест и последующая свадьба, – подобно тому, как гравитация Солнца притягивает новые кометы из пояса Койпера внутрь Солнечной системы. Итак, русские цари женились не из‐за вспыхнувшей вдруг большой любви к девушке, которая всякий раз просто случайно оказывалась из семьи среднего звена или из служилой элиты, а потому, что все было спланировано именно таким образом и им надлежало так делать.