Полная версия:

Невеста для царя. Смотры невест в контексте политической культуры Московии XVI–XVII веков

Между фамилиями иноземных государей поныне было опасно для царей искать себе супругу, так как бояре и вельможи царства из пустой боязни утверждают, будто посредством браков с иностранками вводятся весьма вредные перемены в отечестве и народ перенимает новые иноземные нравы и забывает старые обычаи. По мнению бояр, сама религия предков может при этом потерять свою чистоту и наконец вся Московия подвергнется самой большой опасности157.

Возможно, самое прямое высказывание об опасениях московитов насчет иностранных партий мы встречаем в отчете польского дипломата Якова Рейтенфельса (написанном в 1671 году, во время второго смотра невест и женитьбы царя Алексея Михайловича):

Из различных иных особенностей, которыми цари московские отличаются от прочих государей Европы, особенно следует, поистине, упомянуть о том, что они никоим образом не соглашаются искать себе жен у чужестранцев. Так как препятствием или тормозом к сему служит не что иное, как различие вероисповеданий, то вследствие сего и дочери царей неохотно выдаются замуж за иностранцев, за пределы страны. Почему и в канонах Иоанна митрополита (которого они считают за пророка) сказано: не должно выдавать дочерей князя замуж за тех, кто употребляет нечистое в пищу или причащается опресноками. Итак, цари избирают себе супруг из собственных подданных совершенно так, как поступил восточный император Никифор, призвавший, говорят, самых красивых девиц во дворец, намереваясь избрать супругу для сына Ставрания [имеется в виду Ставракий. – Прим. ред.]. И соблюдают они этот дедовский обычай и поныне весьма строго, главным образом из‐за того, чтобы не возбуждать, сроднившись и смешавшись чрезмерно с иноземцами, у подданных желания поступать таким же образом, ибо они в достаточной мере узнали, насколько это им невыгодно, когда они некогда выдавали своих царевен за польских и иных королей и литовских великих князей или же сами брали себе жен из Грузии или иной какой страны158.

В этом позднем, но замечательном рассказе затронуто много тем, которые прослеживались и ранее: исключение иностранных кандидатов из‐за религии, горький опыт брачных союзов с иностранцами в прошлом (включая и упоминание Елены и Александра) и исторический прецедент – византийские смотры невест (Ставракий и Феофания (Феофано)) в 807 году – второй смотр невест в списке Тредголда).

Большинство источников сходятся на том, что женитьба Василия и Соломонии Сабуровой произошла 4 сентября 1505 года – возможно, вскоре после того, как Василий выбрал ее на смотре невест159. Согласно одному летописному источнику, «князь великий Василей Иванович помысли женитися и нача избирати княжьны и боярчины» (т. е. начал собирать на смотр княжон и боярышень)160. Местоположение этого упоминания о смотре невест в данной летописи указывает на то, что смотр был проведен не позднее августа 1505 года. Вместе с тем легко представить, что колоссальная работа по организации первого смотра невест могла потребовать нескольких недель и начаться в первых числах июня161.

Согласно Коллманн, семья невесты – Сабуровы – «была безопасным выбором для Василия III». Они не были, продолжает Коллманн, «достаточно сильны политически, чтобы угрожать балансу сил между родами Холмских, Захарьиных (Кошкиных), Булгаковых-Щенятевых, Оболенских и Челядниных». Несомненно, Сабуровы являлись старым боярским родом, но значительно утратили блеск со времен своего расцвета, пришедшегося на правление Василия I. Более того, Соломония происходила из той ветви рода Сабуровых, представители которой, согласно придворным обычаям, не имели боярского звания. Отец Соломонии, Юрий Константинович Сабуров, стал в 1509 году боярином, но его продвижение было, «видимо, почетным, а не наследственным». Таким образом, Коллманн права в своем предположении, что «женитьба великого князя Василия III на представительнице небоярской линии некрупного рода показала слом в традиции великих князей жениться на представительницах выдающихся боярских семей»162.

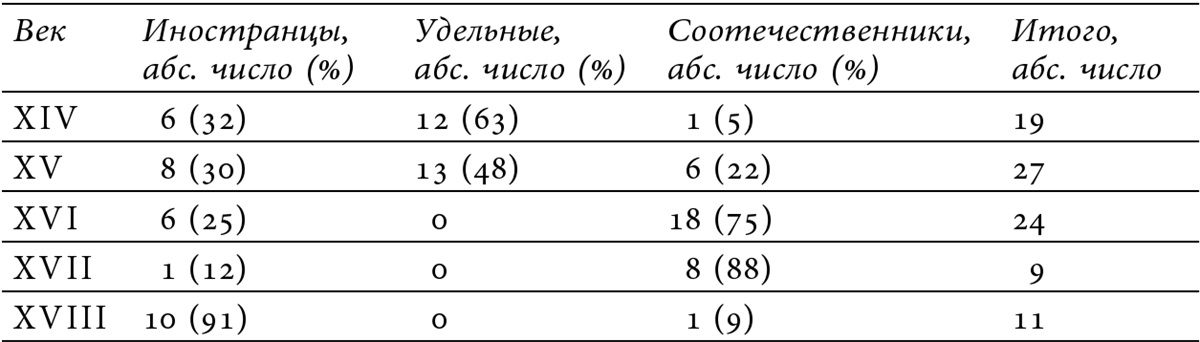

Более чем слом, выбор Василием III Соломонии установил «новый паттерн в свадебной политике». Согласно Коллманн, то был «первый раз, когда в жены Даниловичу предпочли избранницу из сравнительно невзрачного рода, а не из ведущей иностранной, удельной княжеской или боярской семьи»163. Эта мысль подтверждается статистическим анализом женитьб потомков Даниила Александровича, первого московского князя. На протяжении XIV, XV и XVI веков попеременно, в разных пропорциях и следуя разным трендам, использовались три источника невест, указанные Коллманн: «ведущая иностранная, удельная княжеская или боярская семья» (см. табл. 1.1)164. Безусловно, любимым источником невест и женихов для Даниловичей в XIV и XV веках были семьи удельных князей, затем иностранцев (особенно литовские Гедиминовичи), а на третьем месте – известные боярские кланы. В XVI веке браки с удельными княжнами полностью исчезли (вместе с самими удельными княжествами) и пустоту заполнил резкий скачок в количестве браков с русскими подданными.

Снижение числа браков с иностранцами произошло после свадьбы в 1495 году дочери Ивана III Елены Ивановны и Александра Литовского. Их случай настроил московский двор против дипломатических браков с иностранцами именно по тем причинам, которые обозначил Герберштейн: «чрезвычайные расходы», сопутствующие такому браку, а также риски и трудности, связанные с тем, что в жены берут девушку, «воспитанную в чужеземных обычаях и в иной вере». В следующем после 1495 года столетии было только четыре свадьбы с иностранцами: Евдокия и царевич Петр (1506), великий князь Василий III и Елена Глинская (1526), Иван IV и Мария/Кученей Черкасская (1561), Мария Владимировна Старицкая и Магнус, «король» Ливонии (1573). Но эти браки сложно квалифицировать как по-настоящему дипломатические. В каждом из этих случаев иностранный супруг или супруга переселялись в Московию, иногда задолго до женитьбы/замужества. Царевич Петр был крещеным царевичем-Чингизидом, который жил (а скорее удерживался в плену) в Московии еще до крещения и брака с дочерью Ивана III. Елена Глинская и члены ее семьи иммигрировали в Московию в 1508 году165. Мария/Кученей Черкасская была настоящей иностранной невестой, но ее семья уже утвердилась в Московии, где братья Марии служили при дворе Ивана IV. А Магнус, сын короля Датского Кристиана III, был вынужден править марионеточным Ливонским королевством в рамках большой схемы Ивана IV в игре на Балтике166.

Таблица 1.1. Паттерны династических браков в Московии: происхождение супругов в XIV–XVIII веках

Источник: Baumgarten N. de. Généalogies des branches régnantes de Rurikides du XIIIe au XVIe siècle. Rome, 1934. P. 10–35 (tables II–V).

Во всех четырех случаях иностранный супруг или супруга уже имели опыт связи с московским двором. Если отбросить эти случаи, то иных брачных связей между московской династией и иностранными принцами и принцессами в промежутке между 1495 годом и 1710‐м (когда состоялась свадьба племянницы Петра Великого Анны Иоанновны, будущей императрицы, и Фридриха Вильгельма Курляндского) нет. (Мы не рассматриваем женитьбы Лжедмитрия I на Марине Мнишек в 1606 году и Петра Великого на Марте Скавронской в 1712‐м, поскольку эти примеры выбора невесты были уникальными.) Такое положение сложилось не из‐за недостатка попыток: московские правители продолжали усилия по заключению брачных союзов с представителями иных государств, особенно западных. Но катастрофический провал брака Елены Ивановны и Александра, по-видимому, отбил желание у великих князей, царей и их советников использовать женитьбу правителя как дипломатический инструмент. Только Петр Великий в начале XVIII века внес необходимые поправки в брачный ритуал и в требования перехода в православие, что позволило династическим бракам вновь появиться на дипломатической арене167.

С начала XVI века браки демонстрировали не только явную предпочтительность отечественного супруга/супруги, но и резкие изменения в происхождении этих отечественных супругов по сравнению с прошлым столетием. Женихи и невесты не выбирались теперь из выдающихся боярских родов, таких как Патрикеевы. Предпочтение отдавалось «сравнительно незначительным» родам, таким как Сабуровы, Собакины, Колтовские и большинство других семей, отдававших дочерей за российских правителей в XVI и XVII веках. Конечно, были и исключения, но в целом эти века отмечены заметным отсутствием в Тереме невест из знаменитых семей.

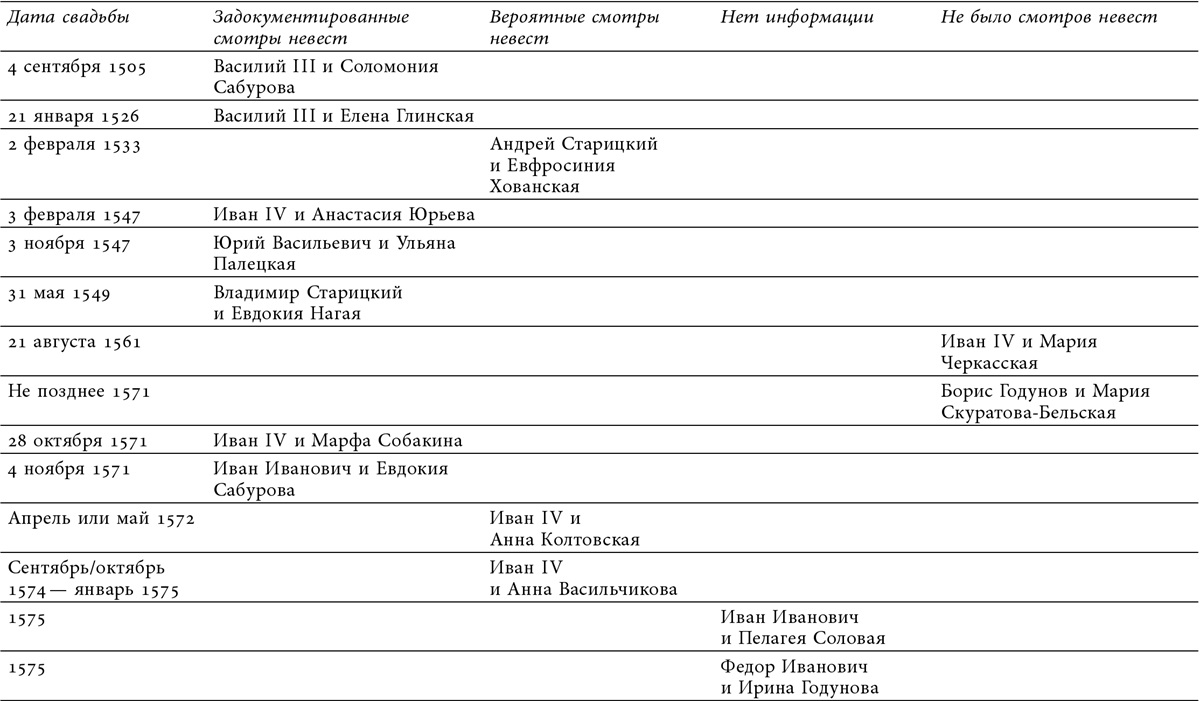

Этот «новый паттерн» браков Даниловичей был прямым следствием введения смотров невест. В период между 1505 годом (первый брак Василия III) и 1689‐м (первый брак Петра I) смотры невест организовывали почти для каждого мужчины правящей династии (см. табл. 1.2). Московский двор нашел в браках, заключенных благодаря смотру невест, практически все преимущества браков с иностранками. Иностранные невесты и женихи приезжали в Москву лишь с небольшим числом слуг и потому не могли нарушить баланс придворных фракций. Невеста была человеком со стороны, чужой, и это устраивало людей, принадлежавших к внутреннему кругу и более всего желавших остаться на своем месте. Победительница смотра невест функционально была иностранкой, но без той высокой цены и культурных барьеров, что всегда сопровождали появление иностранной невесты. Это объясняет, почему (как мы увидим во второй главе) смотры невест породили набор новых и связанных с этими новыми ритуалов и помогли смастерить новую, вымышленную идентичность для невесты.

Таблица 1.2. Смотры невест в Московии, 1505–1689 годы

То, что смотры невест и этот «новый паттерн» в династических браках появились на сцене одновременно, не было простым совпадением. Как бы ни возникла сама идея (как отклик на византийские смотры невест, как российская адаптация Книги Есфирь, как уловка Траханиотова с целью сосватать дочь за царя), смотры невест стали идеальным решением матримониальной дилеммы, перед которой оказались Василий III и его советники. Эти смотры были разработаны в ответ на новые матримониальные условия, возникшие после успешного «собирания Руси» Москвой (потеря удельных невест), после того, как отвернулись от иностранцев из‐за фиаско Елены Ивановны, и после общего признания (вероятно, и правителем, и его сподвижниками из числа бояр) в связи с династическим кризисом 1497–1502 годов, что женитьба на дочерях родовитых бояр – идея плохая. Смотры невест служили инструментом, разработанным для поиска супруги из «сравнительно незначительного» рода: идеальный новый состав кандидаток представлял все преимущества иностранных невест, но без связанных с ними проблем и затрат, а также все достоинства невест отечественных, но без дестабилизирующего фаворитизма, имевшего место при прошлых браках с дочерьми могущественных придворных.

Глава 2

«НЕ ВЗИРАЯ НА БЛАГОРОДСТВО ИЛИ КРОВЬ»

Выбор царской невесты

Выбор царской невесты был делом продолжительным и весьма нелегким. Дело в том, что царь сам выбирал себе девицу в невесты и в этом выборе руководился единственно своим личным усмотрением. Со стороны невесты не требовались ни знатность происхождения, ни близость ее родителей к царскому двору, ни богатство. Счастье стать царскою невестою обусловливалось исключительно красотой девицы, ее непосредственными личными достоинствами. Требовалось лишь одно: чтобы девица, при взгляде царя, пришлась ему по душе, а происхождение и состояние и все другие посторонние соображения в расчет не принимались. Поэтому царь не ограничивал своего выбора дочерями своих близких князей и бояр или семьями ближайших бояр московских, но искал себе невесту со всей своей вотчины, которой была вся Русь.

Такой выбор, естественно, требовал поголовного смотра всех девиц Московского государства. Для этого в Москве составлялась царская грамота и посылалась ко всем помещикам Руси, разделенной для удобства на округа, с наказом, чтобы помещики везли всех своих дочерей-девиц в город для смотра. В областные и другие города царь посылал доверенных людей из окольничих и дворян с дьяками, которые, вместе с наместниками и воеводами, должны были пересмотреть всех девиц назначенного округа. Конечно, помещики, под опасением опалы, обязаны были отнюдь не укрывать своих дочерей и не мешкать привозом их в город. <…>

На этом [региональном] осмотре доверенные царя должны были выбирать самых красивых девиц и составить особую роспись. Красавиц этих к назначенному сроку нужно было доставить в Москву, и здесь их ожидал еще смотр, более подробный и тщательный, в присутствии самых близких к государю лиц и самого царя. <…>

Из привезенных красавиц царь сам выбирал себе самую лучшую, которая приходилась ему по душе. Свое решение царь выражал тем, что подавал избранной своей невесте платок и кольцо. Тотчас же после избрания царская невеста торжественно вводилась в царские хоромы, в которых и оставалась до времени свадьбы на попечении и под надзором ближних боярынь и своих государевых родственниц168.

Этот образ избрания невесты для царя вновь и вновь появляется в популярной и научной литературе. Приведенный отрывок взят из популярной книги конца XIX века и содержит все обычные мифы о смотре невест в Московии. Царь «в этом выборе руководился единственно своим личным усмотрением». Он выбирал невесту, учитывая ее красоту, а не высокое происхождение или родословную. Смотры невест были «поголовным» поиском по всей стране и проводились придворными, отправленными в регионы, чтобы собрать претенденток, которые могли понравиться царю. И когда эти претендентки наконец демонстрировались государю, он обозначал свой выбор, преподнося платок и кольцо той, «которая приходилась ему по душе». Итак, хотя процесс был «продолжительным и весьма нелегким», все управлялось царем, и решение принимал он один. Смотр невест являлся квинтэссенцией автократической власти.

Такой идеализированный взгляд на смотр невест, какой отображен в этом отрывке, а также во многих научных подходах, представляет для современного читателя много проблем интерпретации. Во-первых, он основан на источниках разного качества и вида, включая иностранные отчеты и официальные свадебные описания, которые часто противоречат друг другу и игнорируют изменения в обычае смотра невест, происходившие со временем. Во-вторых, в этой версии смотра невест красота – единственный критерий отбора, в то время как в других источниках указаны иные критерии, в том числе генеалогия: говорится о поисках не самых высокородных кандидаток, а тех, что не связаны с известными родами московского двора. Наконец, вышеприведенное описание смотра невест искажает цель и значение данного обычая. В то время как смотр невест, несомненно, транслировал образ автократичного и всемогущего правителя, за таким образом скрывалась иная реальность. Как видно из официальных (канцелярских) источников, бояре, придворные разных чинов и царские родственники играли самую непосредственную и даже определяющую роль в выборе невесты. Результат был коллективным решением.

В этой главе вскрываются противоречия в общепринятом нарративе московского смотра невест и исследуются три важные стадии: формирование списка претенденток, его сужение до небольшой группы финалисток путем учета физических данных и происхождения и, наконец, отбор. В главе показано, что смотр невест был в меньшей степени независимым царским суждением, а в большей – трезвым и взвешенным отбором здоровой, красивой и (как надеялись) фертильной невесты из нужного рода, а лучше сказать – не из нежелательного. Таким образом, родство становится важным критерием, о чем умалчивают иностранные описания и что полностью игнорируют официальные российские описания женитьб. Наконец, в этой главе рассматриваются сами невесты и то, как их идентичность менялась после избрания на смотре. В главе представлен материал для построения нового нарратива о смотре невест, полностью основанного на источниках, внимание уделено изменениям, которые претерпевал обычай в течение двух столетий. Показана важная роль женщин – и победительниц, и проигравших – в конкурсе невест.

Механизм смотров невест

Традиционный нарратив о смотре невест по большей части основан на собранных воедино иностранных отчетах и официальных описаниях московских женитьб. Иностранные записки, несомненно, богаты деталями и потому являются самым упоминаемым источником информации о смотре невест. Но, как предостерегал В. Ф. Райан, «это не более чем заметки путешественника с описанием того, что для автора незнакомо, чуждо, даже отталкивающе, что может сделать его повествование интересным и полезным, а задача его позднего читателя и ответственность историка – распутать этот клубок, оценить правдивость истории, учесть убеждения, доверчивость и предубеждения путешественника, его компетентность как наблюдателя, его знание местного языка и обычаев, достоверность его информации»169. Когда иностранные записи о смотре невест «распутываются» и «оцениваются» так, как предлагает Райан, то значительная часть традиционного нарратива оказывается ворохом разрозненных нитей. Мало помогают в установлении правды и официальные описания свадеб. Истинная цель смотра невест выявляется, если отчеты иностранцев и официальные описания свадеб сопоставляются с канцелярскими документами, созданными в связи с поиском невесты. Остатки бумажного следа от, несомненно, колоссальной писчей работы, эти документы помогают сформировать новое и более правдивое представление о том, каков был механизм смотров невест.

Подбор невест

Большинство ритуалов московского двора осуществлялось внутри изолирующих стен Кремля. Только несколько дворцовых событий – процессия в Вербное воскресенье, освящение воды в праздник Богоявления, крестные ходы (я привожу наиболее изученные примеры) – заставляли царя и его окружение выйти за стены Кремля на обозрение подданных170. Как верно подметил историк Пол Клебер Монод о Западе до периода Реформации, «до эпохи религиозных реформ европейские монархи воспроизводили культовые жесты правителей перед крошечной аудиторией придворных. Их священные тела редко можно было увидеть, и они никогда не могли быть постигнуты своими подданными»171. В Московии аудитория для большинства царских ритуалов – коронация, крещение, празднование в честь наречения имени и т. д. – была, если уж на то пошло, еще более крошечной. Смотр невест в этом плане сильно отличался от иных обычаев. Его открытие происходило непосредственно на публичном пространстве возле Кремля. Это был ритуал, который – вновь процитирую Монода – функционировал как «публичное провозглашение темы власти» или как то, что Мишель Фогель назвала «информационной церемонией»172. Немногие царские ритуалы – даже не коронация и не венчание – могли использоваться для проецирования заранее заданного образа величия и силы так эффективно, как смотры невест.

На протяжении почти двух столетий своего существования в Московии смотры невест организовывались по-разному, но некоторые элементы обычая сохранялись все это время. Первым шагом в организации смотра невест была отправка придворных из царского московского двора в главные города Европейской России, чтобы провести региональные смотры потенциальных претенденток. В своих записках иностранные путешественники по-разному намекали на начальный смотр невест. Петр Петрей (1615) писал о том, как Василий III «велел созвать» молодых женщин «со всей земли»173. Франческо да Колло (1518) докладывал, что «сей Великий Князь Василий – как мне рассказали – решил завести жену, чтобы иметь детей и обеспечить себя законным наследником и преемником Государства; для этого повелел объявить во всех частях своего Государства, чтобы – не взирая на благородство или кровь, но лишь на красоту – были найдены самые красивые девственницы»174. Джером Горсей (1571) описывал, как Иван IV «собрал со всего государства самых красивых дочерей его бояр и дворян, девушек, и выбрал из них жену для своего старшего сына»175. Иоганн Таубе и Элерт Крузе (1572) в подробностях рассказали, как в 1570 году царь Иван IV «отправил нескольких людей во все края, даже в те земли, которые только недавно стали частями этой огромной страны, проверить всех девушек, молодых и старых, высокого и низкого происхождения, с тем, чтобы записать их имена, рост и строение, чтобы исключить подмену и обман, и приказал всем им, числом 2000, прийти в Александрову Слободу»176. Страленберг (1730) также предполагал, что были делегации, отправленные для сбора невест: «Когда государь восприял намерение к супружеству и в Сенате о том обявил, тогда бояре изыскивали всех прекраснейших девиц и отсылали оных во двор царски[й]»177. Самуэль Коллинс (1667) описывал, как царь Алексей Михайлович «собрал многих молодых девушек»178. Фуа де ла Невилль (1689) сообщал в целом, как российские правители приказывали, «чтобы со всей России привозили ко двору самых красивых девушек»179.

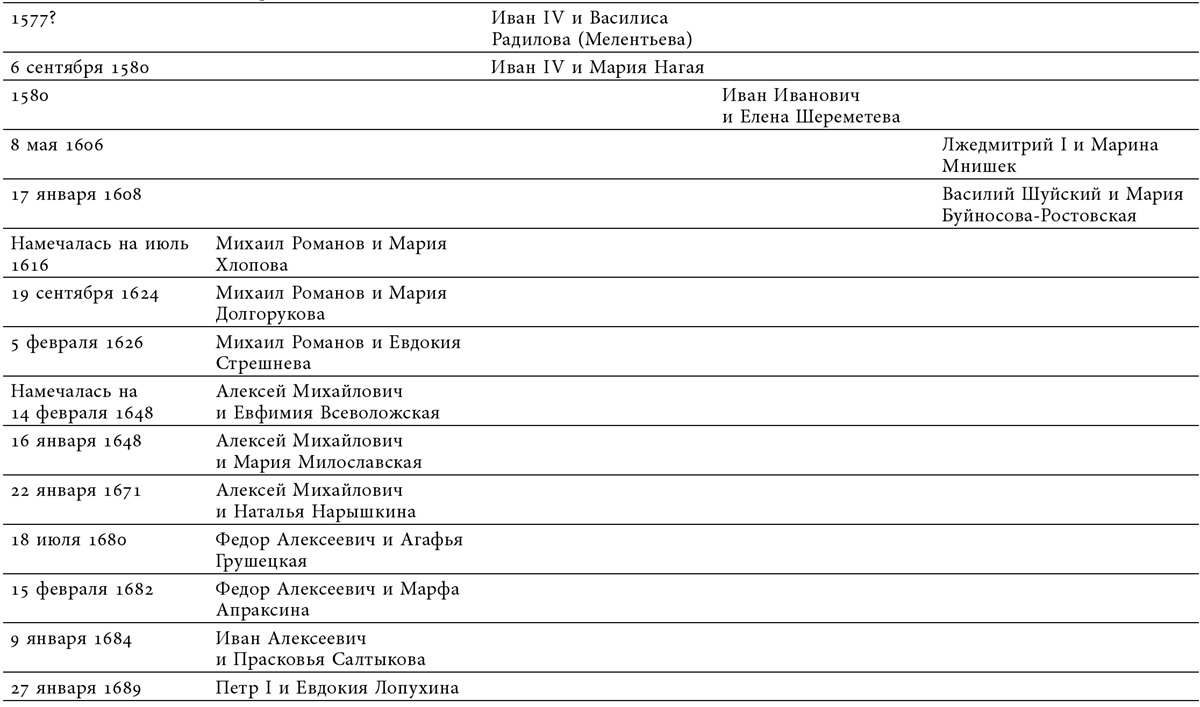

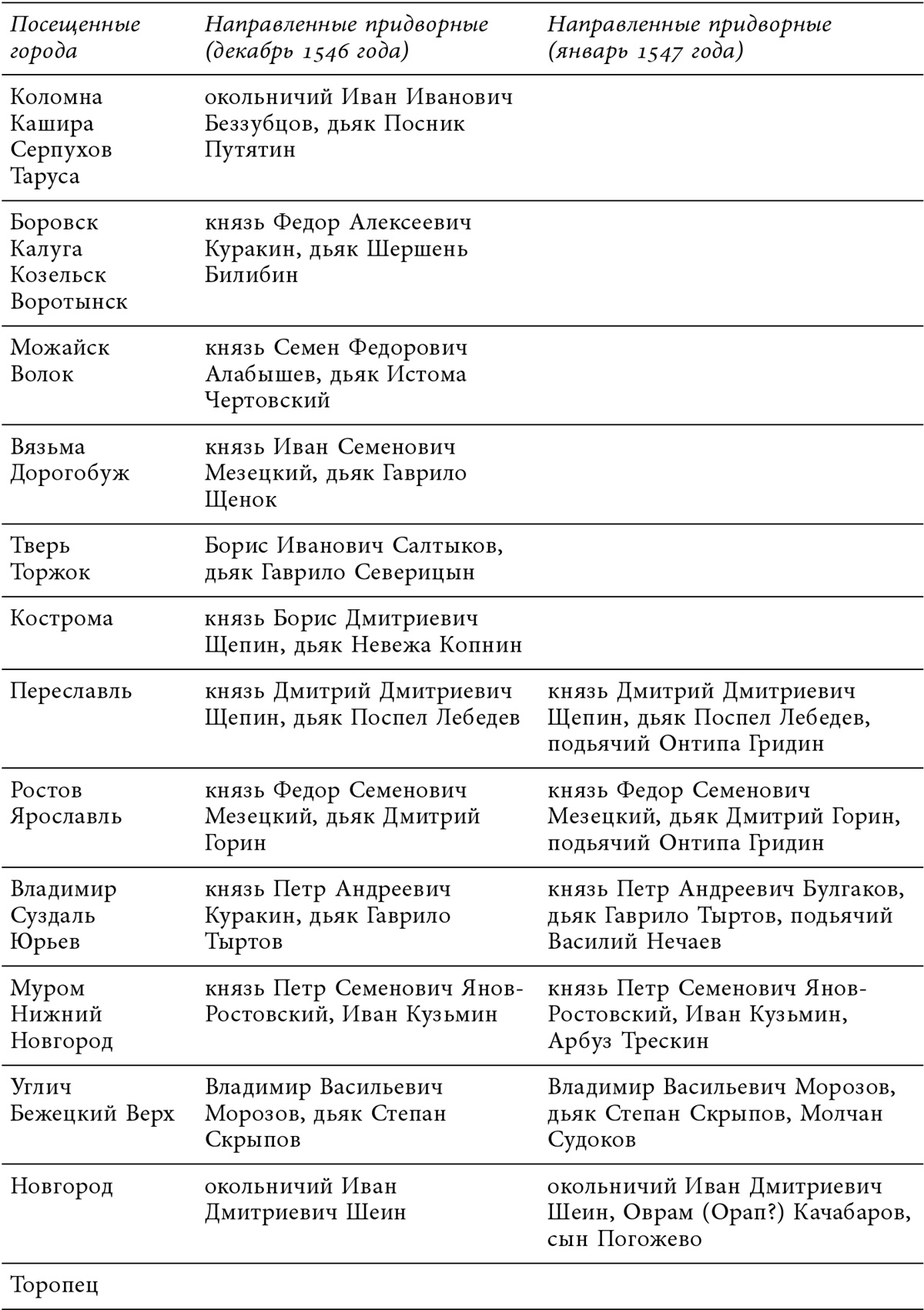

Прямые указания на поиск по всему царству присутствуют и в обширной канцелярской документации по поводу смотров невест в XVI веке. Два оригинальных канцелярских черновика содержат списки придворных, направленных далеко по всему царству в поисках кандидаток на смотр невест для первой женитьбы Ивана IV. Один черновик Владислав Дмитриевич Назаров датирует серединой декабря (12–18 числами) 1546 года, а другой – примерно 9 января (см. табл. 2.1)180. Эти списки, хоть и неполные, содержат имена 29 придворных, разделенных на 13 групп, которые были направлены в 27 региональных городов с целью начальной оценки невест для царя Ивана IV. Каждого придворного сопровождали дьяк и подьячий. Каждая такая делегация была назначена в 1–4 города – в зависимости, как полагают, от численности городского населения181. Например, окольничий Иван Иванович Беззубцев и дьяк Посник Путятин были направлены на юг от Москвы: в Коломну, Каширу, Серпухов и Тарусу182. Князь Петр Андреевич Булгаков и дьяк Гаврило Тыртов были направлены на восток: во Владимир, Суздаль и Юрьев183. Великий Новгород, Переславль и Кострома были, по всей видимости, довольно большими городами и заслужили отдельные делегации184.

Таблица 2.1. Список городов, посещенных придворными с целью отбора кандидаток на смотр невест для Ивана IV, декабрь 1546 года и январь 1547-го

Источник: РГАДА. Ф. 135. Отд. IV. Рубр. II. Д. 2. Л. 6–8.

Придворный со своим малым писчим штатом просматривали претенденток не в одиночестве. Чиновники, направленные из Москвы, работали в связке с местным руководством, т. е. с наместниками (губернаторами), которые были обычно боярами или окольничими, и вместе они формировали жюри – как их назвал В. Д. Назаров, «комиссии» – для проведения регионального смотра невест185. Например, призывы, распространенные царем Иваном IV в Бежецкой пятине в декабре 1547 года, четко показывают, кто служил в такой отборочной комиссии в разных районах (пятинах) Великого Новгорода:

От великого князя Ивана Васильевича всеа Руси в нашу отчину в Велыкий Новгород в Бежитцкую пятину от новгорода верст за сто и за полторас[та] и за двести князем и детем боярским. Послал есми в твою отчину в Великий Новгород окольничево своего Ивана Дмитреевича Шеина, а велел есми бояром своим и намесником князю Юрью Михайловичю Булгакову да Василью Дмитреевичю [Шеину – вероятно, брату посланника. – Прим. авт.]186 да окольничему своему Ивану смотрити у вас дочерей девок нам невесты. И как к вам ся наша грамота придет, и у которых у вас будут дочери девки – и вы б с ними часа того ехали в Великий Новгород, а дочерей бы есте у себя девок однолично не таили, повезли бы есте в Великий Новгород часа того не мотчая. А которой вас дочь девку у себя утаит и к бояром нашим и к намесником ко князю Юрью Михайловичю и к Василию Дмитреевичу и к окольничему нашему к Ивану не повезет – и тому от меня быть в великой опале и в казни. А грамоту посылали меж себя сами не издержав ни часу187.

Ясно, что в Новгороде отбор претенденток был осуществлен жюри из трех человек: окольничим Иваном Дмитриевичем Шеиным (отправленным из Москвы для этой цели), боярином князем Юрием Михайловичем Булгаковым (наместником) и боярином Василием Дмитриевичем Шеиным (который, по всей видимости, уже находился в Новгороде). Им троим ассистировал по крайней мере один дьяк – Оврам (или Орап) Качабаров сын Погожево188. Формирование комиссий в больших и средних по размеру городах Московии и ясно видимая проделываемая ими работа не могли быть не замечены населением, равно как и не оставляли возможности не понять их политический посыл: величие царя и его власть должны быть поистине безграничны и богоустановленны, если его женитьба требует столь грандиозного действа, как это.