Полная версия

Полная версияКапитал. Том третий

Таким образом, отпадает та первая неверная предпосылка дифференциальной ренты, которая ещё господствует у Уэста, Мальтуса, Рикардо, именно, что дифференциальная рента необходимо предполагает переход ко всё худшей и худшей земле, или же постоянно уменьшающуюся производительность земледелия {288}. Дифференциальная рента, как мы видели, может иметь место при переходе ко всё лучшей и лучшей земле; дифференциальная рента может иметь место, если низшую ступень занимает лучшая земля вместо прежней худшей; она может быть связана с растущим прогрессом земледелия. Её условием является исключительно неравенство категорий земли. Поскольку дело касается развития производительности, – постольку дифференциальная рента предполагает, что повышение абсолютного плодородия всей сельскохозяйственной площади не уничтожает этого неравенства, а либо усиливает его, либо оставляет неизменным, либо же только уменьшает. С начала и до середины XVIII века в Англии, несмотря на понижающуюся цену золота и серебра, происходило непрерывное падение цен хлеба одновременно (если рассматривать весь период) с ростом ренты, общей суммы ренты, размера обрабатываемой земельной площади, земледельческого производства и населения. Это соответствует таблице I, комбинированной с таблицей II по восходящей линии, но таким образом, что худшая земля A или подвергается улучшению или исключается из числа земель, находящихся под зерновыми культурами; это, конечно, не означает, что она не используется для других сельскохозяйственных или промышленных целей.

С начала XIX века (следует точнее обозначить время) до 1815 г. имело место непрерывное повышение хлебных цен одновременно с постоянным ростом ренты, общей суммы ренты, размера обрабатываемой земельной площади, земледельческого производства и населения. Это соответствует таблице I по нисходящей линии. (Здесь следует привести цитату относительно обработки худших земель в то время.)

В эпоху Петти и Давенанта наблюдаются жалобы сельского населения и землевладельцев по поводу улучшений и распашки целины; наблюдается понижение ренты с лучших земель, повышение общей суммы ренты вследствие расширения площади земли, приносящей ренту.

(К этим трём пунктам привести потом дальнейшие цитаты, а также данные о различии в плодородии различных частей возделываемой земли в стране.)

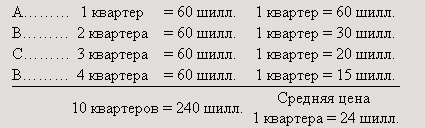

Когда мы говорим о дифференциальной ренте, то следует вообще заметить, что рыночная стоимость всегда превышает общую цену производства массы продуктов. Возьмём, например, таблицу I. 10 квартеров всего продукта продаются за 600 шилл., так как рыночная цена определяется ценой производства на земле A, которая составляет 60 шилл. с квартера. Действительная же цена производства такова:

Действительная цена производства 10 квартеров равняется 240 шиллингам; они продаются за 600, то есть в 2½ раза дороже. Действительная средняя цена 1 квартера равняется 24 шиллингам; рыночная цена равняется 60 шилл., то есть тоже в 2½ раза дороже.

Перед нами определение [рыночной цены] рыночной стоимостью в том её виде, как она на базисе капиталистического способа производства проявляет себя при посредстве конкуренции; эта последняя порождает ложную социальную стоимость. Это вытекает из закона рыночной стоимости, которому подчинены продукты земледелия. Определение рыночной стоимости продуктов, следовательно, и земледельческих продуктов, есть общественный акт, хотя и общественно бессознательный и непреднамеренный, акт, необходимо покоящийся на меновой стоимости продукта, а не на качестве земли и различии в её плодородии. Если представить себе, что капиталистическая форма общества уничтожена и общество организовано как сознательная и планомерная ассоциация, то эти 10 квартеров будут представлять собой количество самостоятельного рабочего времени, равное тому, которое содержится в 240 шиллингах. Следовательно, общество не стало бы приобретать этот земледельческий продукт в обмен на такое количество рабочего времени, которое в 2½ раза превышает действительно содержащееся в этом продукте рабочее время; благодаря этому отпала бы основа существования класса собственников земли. Это оказало бы совершенно такое же влияние, как удешевление продукта на такую же сумму вследствие иностранного ввоза. Поэтому насколько справедливо утверждение, что – при условии сохранения современного способа производства, но при том предположении, что дифференциальная рента перейдёт к государству, – цены земледельческих продуктов при прочих равных условиях остались бы прежние, настолько же ложно утверждение, что стоимость продуктов при замене капиталистического производства ассоциацией осталась бы прежняя. Одинаковость рыночной цены однородных товаров есть способ, посредством которого на базисе капиталистического способа производства и вообще производства, покоящегося на обмене товаров между отдельными лицами, проявляется общественный характер стоимости. То, что общество, рассматриваемое как потребитель, переплачивает за продукты земли, то, что составляет минус при реализации его рабочего времени в земледельческом продукте, – составляет теперь плюс для одной части общества, для земельных собственников.

Другое обстоятельство, важное для понимания того, что будет изложено в следующей главе при рассмотрении дифференциальной ренты II, таково:

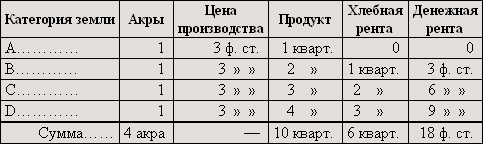

Речь идёт не только о ренте с акра или гектара, не только вообще о различии между ценой производства и рыночной ценой, или между индивидуальной и общей ценой производства на акр, но также и о том, сколько акров каждой категории земли подвергается обработке. Здесь непосредственно важна лишь величина общей суммы ренты, то есть совокупной ренты, получаемой со всей обрабатываемой площади; но это служит для нас в то же время переходом к исследованию того, как повышается норма ренты, когда не увеличиваются ни цены, ни различия в относительном плодородии различных категорий земли при понижающихся ценах. Выше у нас было:

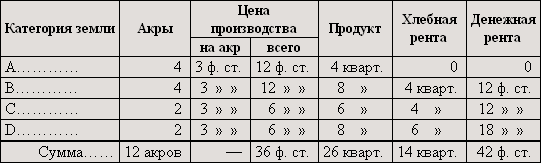

Таблица I

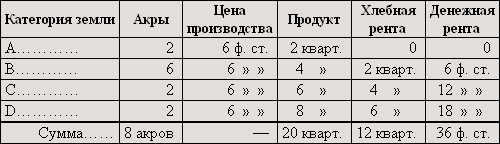

Предположим теперь, что обрабатываемая площадь по каждой категории удвоилась; в таком случае мы имеем:

Таблица Ia

Предположим ещё два случая: первый, когда производство расширяется на двух худших землях таким образом:

Таблица Ib

и, наконец, тот случай, когда расширение производства и возделываемой площади по четырём категориям земли происходит неравномерно:

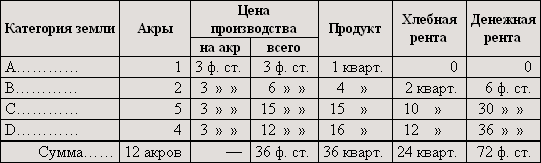

Таблица Ic

Прежде всего во всех этих случаях I, Ia, Ib, Ic рента с 1 акра остаётся одна и та же, так как фактически продукт одинаковой массы капитала на акр земли одной и той же категории остался неизменным; предположено только, – и это в каждый момент происходит в любой стране, – что земли различных категорий находятся в определённом отношении ко всей возделываемой земле; и предположено, – а это постоянно имеет место в двух странах при сравнении их одна с другой или в одной и той же стране в различные периоды её развития, – что изменяется отношение, в котором вся возделываемая земельная площадь распределяется между различными категориями земли.

При сравнении таблиц Ia и I мы видим, что если обрабатываемая площадь земель всех четырёх категорий возрастает в одинаковой пропорции, то с удвоением этой площади удваивается всё производство, а также хлебная и денежная ренты.

Но при последовательном сравнении случаев Ib и Ic с I мы найдём, что в обоих случаях площадь обрабатываемой земли увеличивается втрое. В обоих случаях она увеличивается с 4 до 12 акров, но в Ib наибольшее увеличение происходит по категориям земли A и B, из которых земля A не приносит никакой ренты, а земля B – наименьшую дифференциальную ренту; из 8 вновь возделываемых акров на долю земли A и земли B приходится по 3, итого 6 акров, тогда как на землю C и землю D приходится лишь по 1 акру, всего 2. Другими словами: ¾ прироста приходится на земли A и B и лишь ¼ на земли C и D. При таких данных в Ib по сравнению с I увеличению в три раза площади возделанной земли не соответствует такое же увеличение продукта, так как количество его увеличилось с 10 не до 30, а лишь до 26. С другой стороны, так как значительная часть прироста приходится на землю A, которая не приносит ренты, а бо́льшая часть прироста, совершившегося на лучших землях, приходится на землю B, то хлебная рента увеличилась лишь с 6 до 14 квартеров, а денежная рента – с 18 до 42 фунтов стерлингов.

Если мы, напротив, сравним Ic с I, то есть случай, когда площадь земли, не приносящей ренты, совсем не увеличивается в размере, земля, приносящая минимальную ренту, увеличивается по площади лишь незначительно, тогда как наибольший прирост падает на земли C и D, то мы увидим, что при увеличении площади возделанной земли в три раза производство возросло с 10 до 36 квартеров, то есть более чем в три раза; хлебная рента увеличилась с 6 до 24 квартеров, или в четыре раза, и во столько же раз увеличилась денежная рента: с 18 до 72 фунтов стерлингов.

Во всех этих случаях цена земледельческого продукта остаётся в сущности неизменной; во всех случаях общая сумма ренты возрастает с расширением обрабатываемой земли, поскольку оно происходит не исключительно за счёт худшей земли, не приносящей никакой ренты. Но рост этот различен. В той мере, в какой расширение происходит за счёт лучших категорий земли и, следовательно, масса продукта растёт не только пропорционально увеличению земельной площади, но быстрее, в такой же мере увеличивается и хлебная и денежная ренты. В той мере, в какой расширение происходит преимущественно за счёт наихудшей земли и на близких к ней категориях земли (причём предполагается, что категория наихудшей земли не претерпевает изменений), общая сумма ренты не увеличивается пропорционально расширению обрабатываемой площади. Следовательно, если даны две страны, в которых не приносящая ренты земля A одинакова по качеству, то сумма ренты будет находиться в обратном отношении к той соответственной доле, которую в общей площади возделанной земли составляют наихудшая и худшие категории почвы, а потому и в обратном отношении к массе продукта, получающейся при одинаковой затрате капитала на равновеликую общую площадь земли. Таким образом, отношение между количеством обрабатываемой земли наихудшего качества и количеством земли наилучшего качества в пределах всей земельной площади страны оказывает на общую сумму ренты влияние, обратное тому, какое оказывает отношение между качеством наихудшей из возделываемых земель и качеством лучшей и наилучшей на ренту с акра и, следовательно, при прочих равных условиях и на сумму ренты. Смешение этих двух моментов дало повод к всевозможным нелепым возражениям против теории дифференциальной ренты.

Итак, общая сумма ренты возрастает уже вследствие одного расширения площади обрабатываемой земли и связанного с этим расширением увеличенного приложения капитала и труда к земле.

Но наиболее важным пунктом является такой: хотя, согласно предположению, отношение рент с различных категорий земли, в расчёте на акр, не изменяется, а потому не изменяется и норма ренты по отношению к капиталу, затраченному на каждый акр, однако оказывается следующее: если мы сравним Ia с I – случай, когда обрабатываемая площадь и произведённая затрата капитала увеличились пропорционально, – то мы найдём, что так же, как общее производство возросло пропорционально увеличившейся площади возделанной земли – и то и другое удвоились, – возросла и общая сумма ренты. Она увеличилась с 18 до 36 ф. ст., совершенно так же, как число акров, увеличившееся с 4 до 8.

Если мы возьмём общую площадь в 4 акра, то общая сумма ренты с них составит 18 ф. ст., следовательно, средняя рента, принимая в расчёт землю, которая не приносит ренты, составит 4½ фунта стерлингов. Такой расчёт мог бы сделать, например, какой-нибудь земельный собственник, которому принадлежали бы все 4 акра; и таким же образом статистика исчисляет среднюю ренту всей страны. Общая сумма ренты в 18 ф. ст. получается при применении капитала в 10 фунтов стерлингов. Отношение между обоими этими числами мы называем нормой ренты; в данном случае она составляет, следовательно, 180 %.

Та же норма ренты получается в случае Ia, когда вместо 4 акров возделывается 8, но все категории земли в одинаковом отношении участвуют в приросте. Общая сумма ренты в 36 ф. ст. даёт при 8 акрах и 20 ф. ст. затраченного капитала среднюю ренту в 4½ ф. ст. с акра и норму ренты в 180 %.

Если же мы, напротив, рассмотрим случай Ib, когда прирост произошёл главным образом на двух худших категориях земли, то мы получим ренту в 42 ф. ст. с 12 акров, то есть среднюю ренту в 3½ ф. ст. с акра. Весь затраченный капитал = 30 ф. ст., следовательно, норма ренты = 140 %. Таким образом, средняя рента с акра уменьшилась на 1 ф. ст., а норма ренты упала со 180 % до 140 %. Следовательно, при возрастании общей суммы ренты с 18 до 42 ф. ст. здесь происходит понижение средней ренты, исчисляемой как на акр, так и на капитал; понижение параллельное, но не пропорциональное возрастанию производства. Это происходит несмотря на то, что рента по всем категориям земли, исчисленная как на акр, так и на затраченный капитал, остаётся прежняя. Причина заключается в том, что ¾ прироста приходится на землю A, не дающую ренты, и на землю B, дающую лишь минимальную ренту.

Если бы в случае Ib всё расширение ограничилось лишь землёй A, то мы имели бы 9 акров на земле A, 1 на земле B, 1 на земле C и 1 на земле D. Общая сумма ренты по-прежнему была бы 18 ф. ст., а следовательно, средняя рента с акра на этих 12 акрах равнялась бы 1½ фунта стерлингов; 18 ф. ст. ренты на 30 ф. ст. затраченного капитала составляли бы норму ренты в 60 %. Средняя рента, исчисленная как на акр, так и на затраченный капитал, сильно уменьшилась бы, тогда как общая сумма ренты не возросла бы.

Сравним, наконец, случаи Ic с I и Ib. По сравнению с I земельная площадь увеличилась втрое и так же увеличился затраченный капитал. Общая сумма ренты = 72 ф. ст. с 12 акров, то есть 6 ф. ст. с акра вместо 4½ ф. ст. в случае I. Норма ренты на затраченный капитал (72 ф. ст.: 30 ф. ст.) составляет 240 % вместо 180 %. Весь продукт увеличился с 10 до 36 квартеров.

По сравнению с Ib земельная площадь, затраченный капитал и разность между возделанными категориями земли остались прежние, но распределение будет иное. Здесь продукт = 36 квартерам вместо 26 квартеров, средняя рента с акра = 6 ф. ст. вместо 3½ и норма ренты по отношению ко всему авансированному капиталу той же величины = 240 % вместо 140 %.

Как бы мы ни стали рассматривать различные положения, изображённые в таблицах Ia, Ib, Ic, – как положения, одновременно существующие одно возле другого в различных странах, или как последовательные положения в одной и той же стране, – мы приходим к следующим выводам: при постоянной цене хлеба – постоянной потому, что продукт с наихудшей, не приносящей ренты земли остаётся тот же; при неизменяющемся различии в плодородии различных категорий возделываемой земли; следовательно, при соответственно одинаковом количестве продукта при равных затратах капитала на равной площади каждой из категорий обрабатываемой земли; при постоянном вследствие этого отношении между рентами с акра каждой категории земли и при одинаковой норме ренты на капитал, вложенный в каждый участок земли одной и той же категории: во-первых, сумма ренты всегда возрастает с расширением возделываемой площади, а следовательно, с увеличением затраты капитала, за исключением того случая, когда весь прирост приходится на долю не приносящей ренты земли. Во-вторых, как средняя рента на акр (общая сумма ренты, делённая на всё число обрабатываемых акров), так и средняя норма ренты (общая сумма ренты, делённая на весь затраченный капитал) могут весьма значительно изменяться, и притом в одном направлении, но в различной мере одна по отношению к другой. Если не принимать во внимание того случая, когда расширение происходит лишь за счёт земли A, не приносящей ренты, то оказывается, что средняя рента на акр и средняя норма ренты на капитал, вложенный в земледелие, зависят от того, какую долю всей возделываемой земли составляют земли различных категорий; или, что́ сводится к тому же, от распределения всего затраченного капитала между землями различного плодородия. Много ли, мало ли земли обрабатывается в стране и в зависимости от этого (за исключением того случая, когда расширение приходится лишь на долю земли A) больше ли, меньше ли общая сумма ренты, – средняя рента на акр и средняя норма ренты на применённый капитал остаются без изменения до тех пор, пока не изменятся пропорции различных категорий земли во всей возделываемой площади. Несмотря на повышение и даже значительное повышение общей суммы ренты, совершающееся с расширением обрабатываемой площади и увеличением затраты капитала, средняя рента на акр и средняя норма ренты на капитал понижаются, если земельные участки, не приносящие ренты или приносящие лишь незначительную дифференциальную ренту, возрастают быстрее лучших, приносящих бо́льшую ренту земельных участков. Наоборот, средняя рента на акр и средняя норма ренты на капитал повышаются по мере того, как лучшие земли начинают составлять относительно бо́льшую долю всей площади и на их долю поэтому приходится относительно бо́льшая затрата капитала.

Таким образом, если рассматривать среднюю ренту на акр или гектар всей возделываемой земли, как это обычно делается в статистических работах при сравнении различных стран в одну и ту же эпоху или различных эпох в одной и той же стране, то оказывается, что средняя высота ренты на акр, а потому и общая сумма ренты в известной мере (хотя отнюдь не в той же, а в значительно большей мере) соответствует не относительному, а абсолютному плодородию земледелия в стране, то есть соответствует массе продуктов, получаемых к среднем с одинаковой земельной площади. Ибо чем бо́льшую долю общей площади составляют лучшие категории почвы, тем больше масса продуктов при одинаковой затрате капитала с земельной площади одинаковой величины и тем больше средняя рента на акр. При противоположном условии имеет место обратное. Вследствие этого кажется, что рента определяется не отношением дифференциального плодородия, а абсолютным плодородием, и что таким образом закон дифференциальной ренты уничтожается. Поэтому некоторые явления отрицаются или их пытаются объяснить несуществующими различиями средних хлебных цен и дифференциального плодородия возделываемых участков земли, – явления, основанные просто на том, что отношение общей суммы ренты как ко всей площади обрабатываемой земли, так и ко всему капиталу, вложенному в землю, при одинаковом плодородии не приносящей ренты земли, а потому и при одинаковых ценах производства и при одинаковой разнице между различными категориями земли, определяется не только рентой, получаемой на акр, или нормой ренты на капитал, но также и отношением площади земли каждой категории к общей обрабатываемой площади, или, что сводится к тому же, распределением всего затраченного капитала между различными категориями земли. До сих пор на это обстоятельство странным образом совершенно не обращали внимания. Во всяком случае оказывается, и это важно для дальнейшего хода нашего исследования, что относительная высота средней ренты на акр и средняя норма ренты, или отношение общей суммы ренты ко всему вложенному в землю капиталу, могут увеличиваться или уменьшаться просто вследствие экстенсивного расширения обрабатываемой площади при неизменяющихся ценах, неизменяющемся различии в плодородии возделываемых участков земли и неизменяющейся ренте с акра, или норме ренты на капитал, затраченный на акр по каждой действительно приносящей ренту категории земли, то есть на весь капитал, действительно приносящий ренту.

Необходимо сделать ещё следующие дополнения относительно той формы дифференциальной ренты, которая исследована у нас под рубрикой I; они отчасти имеют значение и для дифференциальной ренты II.

Во-первых: мы видели, как средняя рента с акра или средняя норма ренты на капитал может повыситься при расширении площади обрабатываемой земли, постоянных ценах и неизменяющейся разнице в плодородии возделываемых земельных участков. Когда вся земля в какой-либо стране уже присвоена, капиталовложения в землю, культура и население достигли определённой высоты, – условия, наличность которых предполагается, раз капиталистический способ производства стал господствующим, подчинив себе и земледелие, – цена необработанной земли различного качества (предполагая существование лишь дифференциальной ренты) определяется ценой возделанных участков земли одинакового качества и одинаково удобных в смысле расположения. Цена этой земли такая же – за вычетом присоединяющихся к ней издержек по распашке, – хотя она и не приносит ренты. Конечно, цена земли есть не что иное, как капитализированная рента. Но и в цене возделанных земельных участков оплачиваются лишь будущие ренты, например, сразу уплачиваются вперёд ренты за двадцать лет, если определяющая процентная ставка = 5 %. Раз продаётся земля, она продаётся как приносящая ренту, и перспективный характер ренты (которая рассматривается здесь как продукт земли, чем она является только по видимости) не делает разницы между невозделанной землёй и возделанной. Цена невозделанных участков земли, как и рента с них, концентрированное выражение которой представляет цена земли, чисто иллюзорна, пока эти участки не будут действительно использованы. Но она определяется таким образом a priori {289} и реализуется, когда найдутся покупатели. Поэтому, если действительная средняя рента в известной стране определяется действительной средней годовой суммой ренты и отношением этой последней ко всей возделываемой площади, то цена невозделанной части земельной площади определяется ценой возделанной и является поэтому лишь отражением затраты капитала и её результатов на возделанных земельных участках. Так как все категории земли, за исключением наихудшей, приносят ренту (а эта рента, как мы увидим при рассмотрении дифференциальной ренты II, возрастает вместе с массой капитала и соответствующей этой массе интенсивностью обработки), то благодаря этому образуется номинальная цена для невозделанных земель, которые таким образом становятся товаром, источником богатства для их владельцев. Этим же объясняется, почему возрастает цена земли всей области, включая сюда и невозделанную землю (Опдайк {290}). Земельная спекуляция, например в Соединённых Штатах Америки, основана лишь на этом отражении, которое капитал и труд отбрасывают на невозделанную землю.

Во-вторых: процесс расширения возделываемой земли вообще совершается или путём перехода к худшей земле или на различных имеющихся категориях земли в различных пропорциях в зависимости от того, что имеется в наличности. Переход к худшей земле, конечно, никогда не совершается по доброй воле, а может быть лишь, – предполагая капиталистический способ производства, – следствием повышения цен, а при всяком способе производства – лишь результатом необходимости. Но это не имеет безусловного значения. Худшей земле оказывается предпочтение перед относительно лучше землёй вследствие её местоположения, которое имеет решающее значение при всяком расширении обрабатываемой площади в молодых странах; далее, вследствие того, что, хотя земля определённого района в целом принадлежит к числу более плодородных, всё же местами встречаются земли лучшего худшего качества, и худшую землю приходится обрабатывать уже по одному тому, что она находится в непосредственно близости к лучшей. Если худшая земля вклинивается отдельными участками в лучшую, то соседство с последней создаёт худшей земле преимущество по сравнению с землёй более плодородной, но не прилегающей к обработанной или подлежащей обработке земле.

Так, штат Мичиган среди западных штатов начал вывозить хлеб одним из первых. Почва его в общем скудна. Но соседство со штатом Нью-Йорк и водное сообщение по озёрам и каналу Эри сначала давали ему преимущество перед более плодородными от природы штатами, находящимися далее к западу. Пример этого штата по сравнению со штатом Нью-Йорк может также служить иллюстрацией перехода от лучшей к худшей земле. Почвы штата Нью-Йорк, в частности в его западной части, несравненно плодороднее, в особенности при культуре пшеницы. Хищнической обработкой эта плодородная земля была превращена в неплодородную, и почвы Мичигана оказались теперь плодороднее.