Полная версия:

Фимаитина

– Знаете что, Фима, дайте мне самому почитать. Я глазами умнее, чем ушами. И это займёт совсем немного времени.

Он взял протянутые Фимой листы, вышел из-за стола, погрузился в недалеко отстоящее от стола кресло, водрузил на нос очки и начал читать, чуть шевеля губами.

– Инна Львовна, а вам понравилось? – неожиданно спросила Тина.

Последовал немедленный ответ:

– Только после маэстро. Он, правда, несколько выпимши, и поэтому его критика будет несколько длиннее и дружелюбнее, чем обычно. Но что вы так волнуетесь, Фима? – продолжала она, – Семён Израилевич не Державин, а вы, извините, не Пушкин. Однако у вас такой вид, будто решается ваша судьба. Вы что, в Израиле собираетесь зарабатывать на жизнь стихами? Да у вас руки – поэма.

– Фима, так и будут писать ваши биографы: «поэт-обивщик» – торжественно и не без иронии сказал Валерий Николаевич.

– Валера, оставь виски в покое! – сказала Нина.

И в это время вернулся к столу Семён Израилевич.

– Знаете, Фима, вообще-то говоря, я не люблю давать оценки чужим стихам. Кажется, через год после смерти Сталина, я был приглашён почитать стихи в клуб медиков, увлекающихся поэзией. Было славно, ново… Читать стихи в неподнадзорной аудитории… Но не об этом речь. В конце вечера ко мне подошёл молодой человек и необыкновенно волнуясь, попросил прочесть несколько его стихотворений и дать им оценку. Он протянул мне несколько листков с четырьмя или пятью небольшими стихотворениями, я отошёл в сторону, прочёл, вернул ему листки и сказал, примерно, следующее: «Это трудно назвать стихами. Это более или менее грамотно зарифмованные банальности». И, конечно, извинился за прямоту. Но вы бы видели его лицо! Оно стало таким отчаянно грустным, что я готов был провалиться сквозь землю. И, можете себе представить, что год назад, когда я лежал в Боткинской больнице, ко мне подошёл незнакомый врач, седой, важный, и, склонившись ко мне, спросил: «Семён Израилевич, вы не помните меня?» – «Простите, не помню». – «Я тот самый, тогда ещё молодой человек, который в клубе медиков показал вам свои стихи…» Я тотчас вспомнил и с ужасом подумал, что он меня немедленно отправит на тот свет. А он продолжал: «Знаете, Семен Израилевич, я после того вечера не написал ни одной стихотворной строчки… Да… Меня попросили взглянуть на вашу кардиограмму. Ничего особенного я в ней не заметил. Скорого выздоровления». И ушёл… Надо же, что может вытворить жизнь… Так что, Фима, обязательно пишите стихи. Пишите, сколько вам угодно. Нет ничего радостнее творчества. И только Всевышний решит, останутся ли плоды вашего творчества или безвозвратно исчезнут. Что же касается непосредственно этого стихотворения, то, по моему мнению, повторяю – только по моему мнению – в нём отсутствует то главное, что должно быть присуще поэзии – вашего отношения к происходящему. Вы, безусловно, взволнованы рассказом Валерия Николаевича о плащанице, это чувствуется, но вы не внесли в эту историю себя, не внесли никакой новизны в рассказанное им, не внесли ни тени сомнения. Вы будто зачислили себя на должность апологета. Но так ли однозначно доказана нерукотворность плащаницы? Да и кто был в неё завёрнут? Кто-то видел Христа живым? Описал его внешность? А вы, не ведая сомнений, сотворили образ, в данном случае, плащаницы. Но поэт не должен создавать образов, он создаёт проблемы. Всё, что есть в вашем стихотворении можно вполне рассказать прозой. Но проза произошла от древа познания, а поэзия – от древа жизни. Поэтому поэзия – другая и живёт дольше прозы. Она ближе к жизни, к истине. Как замечательно сказал Иннокентий Анненский – я постараюсь не наврать – «ни одно великое произведение поэзии не остается досказанным при жизни поэта, но зато в его символах надолго остаются вопросы, влекущие к себе человеческую мысль. Не только поэт, критик или артист, но даже зритель и читатель вечно творят Гамлета». И ещё. Ваше стихотворение назидательно. Люди, поверьте в Богоданность плащаницы, и мир станет лучше, чище, возвышенней. Увы, Фима, не станет. И вы знаете это не хуже меня. Так зачем эта риторика? И ещё… Поэзия – искусство недосказанного, подразумеваемого. Стихотворение, которое можно полностью понять или пересказать другими словами – не настоящее стихотворение, а просто складно, в рифму рассказанная, как правило, эмоциональная проза. Я вижу, сколько труда вложено в это стихотворение. Я бы даже добавил – поэтического труда. И есть осязаемые удачи: «…незримо жива в плетении холста пыльца цветов Иерусалима времен распятия Христа». Или вот: «…и ткань, беспомощна, пуста, лицом Христа легко упала на плечи стертые Христа». И последнее. Знаете, Фима, русский язык устроен так, что не писать на нём стихи невозможно. Я не думаю, что в России человек, не чуждый прекрасному, не писал бы стихов. И у каждого есть своя аудитория – семья, клуб, газета, стадионы и, наконец, Бог…

Семён Израилевич передал Фиме через стол стихи и неожиданно с некоей торжественностью произнёс:

– И огромное вам спасибо, Фима, и за дверь, и за замок, и за стихи, которые вы с такой доверительностью вверили мне. И я очень надеюсь, что непрерывно брюзжащий старик никому не испортил этот прекрасный, солнечный день. Выпьем!

А Тина, с тревогой поглядывавшая на мужа во время монолога поэта, с удовлетворением отметила, что он нисколько не расстроен, а даже наоборот, возбуждён и радостен.

– Семён Израилевич, вы действительно думаете, что народ, заполнявший стадионы, чтобы послушать Евтушенко, Ахмадулину, Вознесенского, Рождественского, жаждал приобщения к поэзии? – спросил Валерий Николаевич.

– У вас есть иная версия?

– Несколько циничная. Советские люди шли на их выступления и покупали их книги не ради стихов, а ради трех вещей: сопричастности к недозволенной или не одобряемой властями акции; приобщения к дефициту, которым престижно обладать; наконец, ради собственно зрелища при полном отсутствии выбора зрелищ.

– В этом много правды, но у меня ощущение, что вы, Валерий Николаевич, на стадионы не ходили и оттого зрелища воочию не видели. А мне пришлось. Так вот, порою казалось, что ошеломлённые, до крайности возбуждённые зрители готовы пойти на штурм Кремля. Мне казалось, что дни Софьи Власьевны (советской власти) сочтены. Никогда, даже лучшая в мире проза, не смогла бы сотворить с людьми того, что творили не самые лучшие в мире стихи. И это много выше приобщения к дефициту. Другое дело, что всё начиналось со входа на стадион и кончалось с выходом из него.

– Оргазм, – добавила Инна Львовна.

– Интересно, – заключил Валерий Николаевич, как по-разному относятся к одному и тому же событию учёный и поэт. Фима, а что же с «Балладой о гене»?

– Хватит, хватит! – заголосил Фима.

– Как это «хватит»? – возмутился Валерий Николаевич. – Я требую прочтения и второго стихотворения, тоже посвящённого мне!

– Валера, – взмолилась Нина, – оставь Фиму в покое!

– Фима, – мягко сказала Инна Львовна, – читайте. Пожалуйста.

Фима несколько дрожавшими руками вынул листок со стихотворением, развернул его.

– Пожалуйста, господа мазохисты. «Баллада о гене».

Забрали гена ночью, своройИ двое в коже, тихо, злоЕму сказали:– Время, сволочь,Твое, наверное, пришло.И повезли, давя плечами,Воняя луком и хамсой,Сверля безумными очамиОсатаневший город свой.И в дом ввели, облезлый, старый,Оглохший от бессчетных бед,И перед юным комиссаромВвинтили в сальный табурет.И тот сказал: – А я-то думал,Что сам – с версту, в плечах – что дом,А на тебя нельзя и дунуть —Ищи по щёлочкам потом.И закричал, уже не в силахУнять властительную дрожь:– Не веришь в новую Россию?Большевиков не признаешь?Остаться хочешь прежним геном,Гнилое прошлое манит,Не видишь, падло, перемены,Не реагируешь на них!Пока мы кровью здесь потеем,Сажаем будущего сад,Ты большевистскою постельюНахально брезговаешь, гад.И всем нашёптываешь, сука,Что революционный класс,Рожать, как прежде, будет в мукахИ в год не более, чем раз.Но ты не радуйся особо —И без тебя мы, вражий пёс,И этой сучки хромосомыРешим наследственный вопрос.Мы сбросим старые привычки,Мы десять раз получим в годОт каждой крепкой большевичкиКоммунистический приплод.Но наше мощное терпеньеЗаконно выродилось в злость.И поведу тебя теперь яПод пули, вражеская кость.И вскинулось двенадцать дул…– Огонь! – вскричал кровавый гений.Двенадцать бурь, двенадцать пульУдарили по сердцу гена.Он покачнулся. Бел, как мел,Крылами всех стрелявших обнял,Благословил и полетел,Роняя кровь над местом лобным.– Господи, – вскричала Инна Львовна. – Совсем другие стихи! Фима, это хорошо, мне понравилось!

– Вот видите, Фима, – тихо сказал Семён Израилевич. – Вы сами ответили на вопрос, чем слаба ваша «Плащаница». В этом, гораздо меньшем по размеру стихотворении, вы рассказали страшную историю, показали своё отношение к ней и, главное, нарисовали картину произошедшего. Нарисовали объёмно, хорошо… Это комиссарское «брезговаешь» и двенадцать дул, двенадцать бурь, двенадцать пуль – просто здорово! Прямо-таки реминисценция «Двенадцати» Блока… Здесь вы не прячетесь за многие и многие слова, здесь явная и небезуспешная попытка обнажить глубинную суть вещей… Например, ген, ввинченный в табурет, а не просто, скажем, посаженный, точно характеризует его строение. Я не ошибаюсь, Валерий Николаевич, ген – он напоминает по строению винт?

– В некоторой степени.

– И очень здорово, что табурет засиженный, сальный, – продолжал Семён Израилевич. И это: «Сверля безумными очами /Осатаневший город свой». Но, пожалуй, «воняя луком и хамсой» вызывает у меня возражение: во-первых, слово «воняя» – очень грубое, а уж тем более, в стихотворении; во-вторых, где это чекисты того времени раздобыли хамсу? Ведь это, по сути – анчоусы, рыбка для людей богатых. Впрочем, могли изъять…

Тина нежно поглаживала Фимину руку. А сам Фима отныне, во всех подробностях знал, как выглядит рай, и что он будет в нём делать.

Инна Львовна встала, ушла, но очень скоро вернулась с небольшой книжкой в мягком переплёте.

– Это вам, Фима, – сказала она, протянув ему книжку.

Фима прочёл название – «Виноградный свет». На обратной стороне обложки корявым почерком было написано – Фиме показалось, что начертано: «Фиме с благодарностью за дверь, которую вижу и стихи, которые слышала – вдруг искра Божья! Будьте счастливы на святой земле!»

Фима никогда ещё с таким чувством не произносил «спасибо»…

И после весёлого чаепития, и после того, как усилиями Нины и Тины стол засиял первозданной, белой скатертью, а посуда была вымыта, вытерта и поставлена на свои места, вся компания весело выкатилась на улицу. Провожали Липкин и Лиснянская гостей почти до самой станции.

– Скажи, – вдруг тихо спросила Тина, обращаясь к мужу. – Почему ты так счастливо улыбался, когда Семён Израилевич громил твою «Плащаницу»?

– А ты могла себе представить ситуацию – выдающийся поэт серьёзно и обстоятельно разбирает стихотворение некоего Ефима, который является таким же поэтом, как Липкин – обивщиком.

А на прощанье было договорено, что через воскресенье Валерий Николаевич с Ниной и Фима с Тиной приедут в Переделкино, куда собирались на несколько дней Липкин и Лиснянская по приглашению друзей.

– Мы погуляем по Переделкину, – сказала Инна Львовна. – Навестим могилу Пастернака. Это, знаете, как очищение души… Договорились, да? Но обеда не будет! —решительно добавила Инна Львовна. – Мы там и сами нахлебники.

Так закончился этот удивительный день…

– 13 —

Переделкино… В Советском союзе, кажется, не было сколько-нибудь значащего писателя или поэта, не связанного с этим легендарным подмосковным посёлком. Здесь они набирались кислорода. Здесь они обретали творческую тишину. Здесь самые обласканные советской властью получали дачи. Здесь творились великие произведения и строились писательские заговоры. Отсюда их увозили в тюрьмы. И здесь они умирали. И не зарастали тропы к их могилам…

Едва отойдя от платформы, наши путешественники в числе многих других оказались в тихо шелестящем лесу дубов и елей и, ведомые Валерием Николаевичем, как выяснилось, частым гостем Переделкина, пошли, вернее – поплыли, по широкой утоптанной тропе, от которой через каждые сто-двести метров шаловливыми ручейками вытекали по обе её стороны, извилистые, быстро исчезающие тропинки. На этих тропинках постепенно исчезали другие гости Переделкина, и скоро они остались одни. Молчали. Их охватило невыразимое блаженство. Разговаривать было грешно. Как-то само собой сошлись и будто склеились пальцами левая рука Валерия Николаевича и правая Нины, левая рука Фимы и правая Тины.

– Уедем, и в Израиле уже не найдём такого леса, – тихо, чтобы не услышал Валерий Николаевич, прошептал Фима.

И в это время тропа незаметно превратилась в самую настоящую улицу, ибо по обе стороны её появились одноэтажные и двухэтажные деревянные срубы, некоторые из которых были покрашены, некоторые, что посолиднее, – окружены забором.

И очень скоро, на небольших расстояниях друг от друга, показались срубы —небольшие, уютные, одноэтажные, с крошечным участком, с небольшой верандой перед входной дверью, окружённые, где малым забором, где – вообще без забора, в основном неокрашенные. В одном из этих домов и гостили наши поэты. Вместо забора домик выборочно окружали кусты жимолости, земельный участок украшала огромная серая ольха, увешанная пушистыми серёжками, почти впритык к ней располагались две небольшие со спинками скамейки, между которыми стоял чуть скошенный набок, одноногий круглый столик, с водружённым на нём линялым зонтом. На одной из скамеек полулежал на продавленной подушечке Семён Израилевич Липкин.

– Инна Львовна освободится через полчаса, которые вы будете вынуждены провести со мной. А я, к сожалению, с вами гулять не пойду – ноги совершенно ватные сегодня. Располагайтесь. Потрепимся. Хотите – перекусите тем, что сами и принесли.

Гости достали воду, фрукты.

– Семён Израилевич, а как появился этот райский уголок? – спросил Фима, когда они удобно расположились на скамейках.

– Одни говорят, что идею писательского посёлка высказал сам товарищ Сталин. Это в его вкусе. Другие – что Горький его надоумил. Это было необходимо для прикорма писателей, что хорошо вписывается в литературную политику середины тридцатых, заключавшуюся в осыпании милостями верных и послушных. Даже отщепенцы временно были прощены. Шел тщательно организованный советский ренессанс. Писатели приравнивались к ударникам труда, и точно так же, как ударники, объединялись в бригады. Выезды «на объекты» – в Среднюю Азию, Белоруссию, на стройки пятилетки – приняли массовый характер. Много ездили, хорошо пили и ели. Деятели культуры становились особой кастой. В Москве появились дома художников, актеров, писателей – последние получили роскошный дом в Лаврушинском переулке. Пастернак получил там отдельную квартиру. Но апофеозом прикорма стало строительство «Городка писателей» в Переделкино. Какое символическое название места! Говорят, что в 1933 году, подписывая постановление о строительстве «Городка писателей», Сталин пошутил: «Лучше бы было не Переделкино, а Перепискино».

Кем были получены первые дачи? Главным попутчикам: Федину, Малышкину, Пильняку, Леонову, Иванову, Эренбургу, Кассилю, Пастернаку и другим. Недолго пожили здесь Ильф и Петров… За несколько лет по немецким проектам построили 50 двухэтажных деревянных дач. Когда писателей стало много, – в одной Москве тысяч пять, – выстроили в Переделкино Дом творчества, нечто вроде санатория, куда можно было приезжать на месяц или два и работать в тиши, среди дружественных белок и настороженно-враждебных коллег. Кажется, с 1936 года Пастернак проводил на переделкинской даче почти все время, бывая в Москве лишь по необходимости. Сначала ему дали на участке, где, правда, ничего не росло, огромный шестикомнатный дом с холлом и верандой. Рядом жил Пильняк, чуть ли не единственный московский друг Пастернака, напротив – Тренёв. В тридцать восьмом Пильняка забрали, и Пастернак захотел переехать в другое место – он не мог жить рядом с домом, постоянно напоминавшем ему о судьбе друга. После смерти Малышкина (умер сам, большое по тем временам везение) Пастернаку и его жене достался его дом, в котором теперь музей – «дача №3» – небольшая, уютная, на просторном и светлом участке. Он писал об этом доме, что «это именно то, о чем можно было мечтать на склоне лет всю жизнь». На склоне лет… Он любил прощаться с жизнью, прощался тихо, умиротворённо, не зная, что ему предстояло прожить еще двадцать лет – лучших и главных. Вот, кратко об истории Переделкино. Забыл упомянуть, что здесь застрелился Фадеев. Солженицына забрали с дачи Чуковского. Скольких писателей забирали за решетку или на тот свет прямо из знаменитого поселка! В Переделкине было много шокирующих смертей, но еще больше – рождений «на века». Здесь рождались и гибли люди, рождалась и гибла литература… Потом засвистели пули… Об этом гениально писал Хармс: «А человек – ну что человек? Съел антрекот, икнул и умер. А официанты вынесли его в коридор и положили на пол вдоль стены, прикрыв грязной скатертью».

Во времена расстрельных процессов над командирами Красной армии, Хармс написал такую байку:

«На набережной нашей реки собралось много народу. В реке тонул командир полка.

– Утонет, – сказал Кузьма.

– Ясно, что утонет, – подтвердил человек в картузе.

И действительно, командир полка утонул. Народ начал расходиться».

Ну, вот, хотел повеселить, а вогнал в тоску… А через много лет после войны, здесь стали жить, а, скорее, наведываться, Боков, Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, Булат Окуджава, Ахмадулина, Межиров, Казакова… Я начал писать балладу о Переделкино, но оставил… Не идёт… Но вот крошечный из неё кусок:

Среди живых стволов мощь мнимая столбов,Где взвизги суеты советскойСмешались с думою боярскою дубовИ сосен смутою стрелецкой…– Гулять! Гулять! – раздался голос одетой в светлое праздничное платье Инны Ильиничны. В руках её был трогательный букет белых ромашек. Она и возглавила шествие.

Скоро вошли на Переделкинское кладбище. Народу было много; все тихо, переговаривались; шли по широкой алее, одну из сторон которой украшали берёзы, почтенно изогнутые серединами стволов в сторону аллеи, а другую занимали спокойные стройные сосны, гордые и независимые. Дошли до небольшой развилки и пошли по правой тропинке, огороженной невысоким забором, приведшей к могиле Арсения Тарковского. Инна Львовна остановилась, скорбно глядя на могилу, потом низко поклонилась, и все двинулись дальше вдоль забора, чуть вниз. И вдруг, слева от тропинки, за деревьями показался высокий белый камень – могила Бориса Леонидовича Пастернака. Несмотря на немалое количество людей, мемориальный камень они не окружили, а расположились позади него полукругом, предоставляя подошедшим полностью обозреть картину. И затем произошло вот что. Инна Львовна, первая подошедшая к камню, неожиданно, очень неловко, чуть не упав, опустилась перед ним на колени, положила к подножью свой букетик ромашек и низко склонилась, чуть ли не касаясь носом земли.

Всё произошло так быстро, так театрально, что никто в первое мгновенье не бросился к Инне Львовне, чтобы хоть как-то помочь ей в свершении этого драматического акта. Первым опомнился Валерий Николаевич. Он сделал всего один шаг, нагнулся, обхватил Инну Ильиничну, и вместе с подскочившим Фимой они стали медленно поднимать её. И Валерий Николаевич неожиданно, тихо, но отчётливо произнёс:

– Не ёрничайте, Инна Львовна!

Скорей всего, кроме Фимы, никто не услышал этих слов. Инна Львовна не произнесла ни единого слова в ответ, кое-как отряхнулась и совершенно безмятежно заявила:

– Дом-музей Бориса Леонидовича сегодня по каким-то причинам закрыт, и я устала. Пойдёмте обратно в дом…

Дом этот оказался полон народа.

– Ребята, мы уже никому не нужны! – сказал Валерий Николаевич.

– В Москву, в Москву, в Москву! – одновременно вскрикнули Нина и Тина, и обе тотчас расхохотались от так неожиданно и одновременно вырвавшегося крика. Обе пары направились к железнодорожной станции. Поезд в Москву долго себя ждать не заставил.

…Нина спала, прислонившись головой к окну, и на её плече сладко посапывал Валерий Николаевич. Тина сидела напротив, но её половина не только не посапывал на её плече, но, прижавшись к ней, горячо говорил, правда, тишайшим шёпотом:

– Я бы язык себе откусил, прежде чем заявить Лиснянской, что она ёрничает. А ведь она действительно ёрничала. При всех. Зачем это ей? А Валерий Николаевич – личность! Ему стало противно, и он высказался! А у меня с лица наверняка не сходило умильное выражение…

– Фима, но ведь есть ещё и такт, понимание момента, интеллигентность, наконец. В конце концов, он мог ей высказать своё «фэ» и не при людях… В итоге, согласись, он испортил нам прогулку. Инна Львовна так расстроилась, что немедленно вернулась в дом.

– Ну, не выдержал! В том-то и дело! Реакция личности! Потрясающий мужик!..

– Фима, она простит его?

– Не сомневаюсь. То есть, не простит, а начисто всё забудет. Валерий Николаевич для них – кратчайшая дорога их поэзии на Запад…

– 14 —

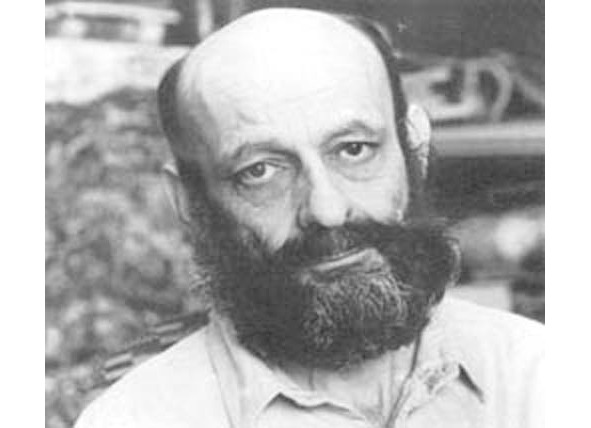

И пришёл на семинаре день Юрия Карабчиевского, Юрия Аркадьевича Карабчиевского, писателя, поэта, эссеиста, удивительного почти по всем меркам человека, удивительного своей внешностью, своим огромным талантом, своим резким голосом; удивительного тем, что его страшно было перебивать, что его хотелось бесконечно слушать, ибо ни разу никто из участников семинара не слышал от него никчемностей, пустоговорения. Он, в основном, молчал. Его чёрные под огромным лбом глаза никогда не лгали, в них не было светской вежливости и обязательного при общении внимания и понимания. Тина говорила, что в его глаза страшно заглянуть. Но когда ему что-то нравилось, когда ему вдруг становилось весело, из чёрных, бездонных дыр глаза его превращались в два тёплых солнца, и не было большего комплимента для заслужившего этой чести.

Но порой он был суров и очень. Однажды Фима исподтишка наблюдал такую сцену. Кто-то принёс ему свои стихи. Он прочитал про себя, шевеля своими полными, чувственными губами.

– Не обижайтесь, друг мой, но я вдруг подумал: а если бы случилось, что ваши стихи были бы первым опытом стихосложения на Руси и оттого стали бы эталоном поэзии – вы представляете, что было бы?

Глаза его округлились от воображаемого ужаса…

Любимым его поэтом был Борис Пастернак.

Юра (любопытно, что при всём уважении к нему и даже страхе перед ним, все называли его Юрой и никогда – по отчеству) был дипломированным инженером, выпускником Московского энергетического института, но предпочитал работать мастером, что оставляло ему больше времени на литературное творчество и, по его словам, «…избавляло меня от нелепой, а, порой, и оскорбительной позы «избранника», позы «учителя». При этом, на постоянные расспросы о своей рабочей деятельности, он не раз заявлял, что его работа в электронике увлекательна, и его неоднократно привлекали к участию в научных разработках.

Но главным в его жизни, конечно, была литература. Тридцать лет его творчества, как он говорил, «прошли в подполье». Печатался только в эмигрантских изданиях, а на родине были опубликованы четыре (!) его стихотворения. И лишь участие в 1979 году в знаменитом неподцензурном журнале «Метрополь», явилось для него легализацией: никому не известный поэт вдруг присоединился к известной группе литераторов.

Юрий Аркадьевич Карабчиевский

За неделю до выступления Юры он получил потрясающий подарок – в Мюнхене вышла его книга «Воскресение Маяковского», написанная семь лет тому назад, и несколько книг добрались до автора. Собственно, это событие и явилось причиной выступления Юры на семинаре. Юра, счастливый, держа в левой руке книгу с многочисленными закладками, так начал своё выступление:

– Никто из вас, кроме Семёна Израилевича Липкина и Валерия Николаевича Сойфера, книгу эту не читал, поэтому я позволю себе просто зачитывать из неё необходимые мне куски. Одним из мотивов обращения к творчеству Маяковского, совсем уж побочных, но который и тогда, и сейчас казался и кажется достаточно важным, – хотелось вставить большое перо советской власти, душившей меня. Надоело быть затравленным и беспомощным.