Полная версия:

Фимаитина

– Вам приходилось в своём творчестве кривить душой?

– Да, и не раз. Я много переводил не только для души, но и для заработка. По заказу. И там были вирши, которые переводить было довольно противно. Но иного заработка у меня не было. По этому поводу у меня однажды вышел такой разговор с Василием Гроссманом. Он писал главу о Сталине. Я заметил, что мне было бы противно писать о нём. Гроссман вспылил: «А сколько ты сам напереводил стихов о нём»? В ответ я привёл поговорку моего отца: «Можно ходить в бардак, но не надо смешивать синагогу с бардаком». На самом деле, главу о Сталине, дабы улучшить имидж книги, «заставил» его написать Твардовский. Но, к чести Гроссмана, он в ней не лижет сапоги Сталина.

Должен вам сказать, что нигде, как в писательской среде тех времён, трудно было оставаться человеком. В день 27 декабря 1958 года, когда исключали из Союза писателей Бориса Леонидовича Пастернака, в Москву, запыхавшись, примчалась хорошая писательница Вера Панова, дом которой был увешан фотографиями её любимого поэта Бориса Пастернака. Ей, как члену правления, крайне важно было проголосовать за исключение. Среди писателей активно осуждался поступок Корнея Чуковского, который поздравил Пастернака с получением Нобелевской премии. А писатели, сохранившие хоть немного порядочности, сидели дома, врали, что больны. Другое дело, что Бориса Слуцкого, секретаря парторганизации поэтической секции, буквально заставили выступить, его специально вызывали в ЦК, в случае отказа от выступления могли лишить партбилета, и он сдался… А потом жестоко корил себя и писал:

Уменья нет сослаться на болезнь,Таланту нет не оказаться дома,Приходится, перекрестившись, лезтьВ такую грязь, где не бывать другому.Но самое, на мой взгляд, страшное предательство совершил Илья Сельвинский, который за каких-то полгода до этого судилища публично благодарил: «…всех учителей моих от Пушкина до Пастернака». Далее расскажу своими словами из рассказанного мне Ольгой Всеволодовной Ивнинской. В критический момент жизни своего учителя, Сельвинский прислал ему из Ялты, где тогда отдыхал, письмо:

«Дорогой Борис Леонидович! Сегодня мне передали, что английское радио сообщило о присуждении Вам Нобелевской премии. Я тут же послал Вам приветственную телеграмму. Вы, если не ошибаюсь, пятый русский, удостоенный премии: до Вас были Мечников, Павлов, Семенов и Бунин – так что Вы в неплохой, как видите, компании.

Однако ситуация с Вашей книгой «Доктор Живаго» сейчас такова, что с Вашей стороны было бы просто вызовом принять эту премию. Я знаю, что мои советы для Вас – ничто, и вообще Вы никогда не прощали мне того, что я на 10 лет моложе Вас, но всё же беру на себя смелость сказать Вам, что игнорировать мнение партии, даже если Вы считаете его неправильным, в международных условиях настоящего момента равносильно удару по стране, в которой Вы живете. Прошу Вас верить в мое, пусть не очень точное, но хотя бы «точноватое» политическое чутье».

Но на этом Сельвинский не успокоился: вдруг его письмо останется неизвестным? Тридцатого октября он совместно с Виктором Шкловским отправился в редакцию местной «Курортной газеты» – как вам нравится этот орган печати? – и оставил там следующее заявление:

«Пастернак всегда одним глазом смотрел на Запад, был далек от коллектива советских писателей и совершил подлое предательство».

Не хуже выступил и сам Виктор Шкловский: «Книга Пастернака не только антисоветская, она выдает также полную неосведомленность автора в существе советской жизни, о том, куда идет развитие нашего государства. Отрыв от писательского коллектива, от советского народа привел Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на подачки которой он польстился».

Сельвинский «Курортной газетой» не ограничился – в «Огоньке» №11 за 1959 год он опубликовал такое стихотворение:

А вы, поэт, заласканный врагом,Чтоб только всласть насвоеволить,Вы допустили, чтоб любая сволочь,Пошла плясать и прыгать кувырком.К чему ж была и щедрая растратаДушевного огня, который был так чист,Когда теперь для славы ГеростратаВы Родину поставили под свист?Резолюция об исключении великого писателя и поэта из Союза писателей была принята под торжествующий рев зала. Писатели орали: «Предатель!», «Надо выслать!» Помню, как реагируя на этот кошмар, Гроссман воскликнул «Господи! Отчего так велик твой зверинец?!»

Отмечу, что на это позорное судилище не пришли Паустовский и Каверин, а Эренбург и Евтушенко во время голосования ушли из зала… Ольга Берггольц долгие годы хранила «тайные» строки:

На собраньи целый день сидела —то голосовала, то лгала…Как я от тоски не поседела?Как я от стыда не померла?Увы, как сказал Генрих Гейне, «Везде, где великий дух высказывает свои мысли, есть Голгофа». Я вам больше скажу – все эти писатели были искренны! Они ненавидели Пастернака, потому что завидовали ему! Нобелевский лауреат! Известен на весь мир! А их книги безнадежно пылятся в складских помещениях книжных магазинов. Ах, господа, грустно об этом, тема неисчерпаема…

– Семён Израилевич, вы ощущаете себя евреем?

– Меня заставляют ощущать себя евреем. Ладно… Я поддаюсь этому давлению. Мне легче, чем другим, потому что я человек верующий. И ещё потому, что была Катастрофа… Я много писал о ней, может, кто-нибудь и читал… Никто не читал…

Глаза его стали грустными.

– Ничего страшного. Я прочту вам стихотворение «Моисей»:

Тропою концентрационной,Где ночь бессонна, как тюрьма,Трубой канализационной,Среди помоев и дерьма,По всем немецким и советским,И польским, и иным путям,По всем плечам, по всем мертвецким,По всем страстям, по всем смертямЯ шел. И грозен, и духовенВпервые Бог открылся мне,Пылая пламенем газовенВ неопалимой купине.Кстати, среди всякой глупости партийных критиков есть и такой: богоискательство. Видимо, этот ярлык был предназначен прежде всего Инне Лиснянской. Хорошо бы знать этим ярлыковедам, что поэт – я имею в виду истинного поэта – испокон веков занят такого рода исканием, испокон веков тяготеет к трансцендентности, даже в том случае, если считает себя атеистом. По пути таких исканий направили русскую поэзию Ломоносов и Державин, мы видим на этом пути и Бунина, и Блока, и Есенина, и Мандельштама, и Пастернака. Сама просодия русского стиха, как и просодия стиха латинского или древнееврейского, молитвенная. Изменить или разрушить её невозможно, как ни старайся.

Возвращаясь к моему еврейству. Тора была для меня не только книгой, но и самой жизнью. Понятия «Бог» и «нация» меня волновали с тех пор, как я себя помню. Советская власть пришла в Одессу, когда мне было десять лет. До этого были разные власти, но эта власть религию подавляла, убивала и ссылала священников всех конфессий. Я не был ни пионером, ни комсомольцем – терпеть всего этого не мог. Я был просто верующим мальчиком. И я, прожив жизнь, думаю, что, на самом деле, пора слиться в одно всем, для кого важна главная основа веры – понимание, что все мы – люди, и потому люди, что созданы Богом по образу и подобию Его. Только это понимание может спасти мир.

Кто мы? Жнецы перед новыми жатвами.Путники в самом начале дороги.Будем в мечети молчать с бодхисатвамиИ о Христе вспоминать в синагоге.Но я знаю и то, что такого понимания люди могут достичь лишь после прихода Мессии. С другой стороны, мне труднее быть больше евреем, чем, простите за высокопарность, интернационалистом, оттого, что я – русский поэт, иудей по вероисповеданию, переводчик восточного эпоса, человек нескольких культурных традиций… Кроме того, я вырос в многонациональном городе. И так получилось, что несколько мальчиков и девочек разных конфессий подружились на том основании, что они веровали в Бога. Мы не спорили, какая религия лучше. Наоборот, мы были очень сплочены. Среди нас был мальчик армянин, девочка армянка, девочка католичка, два мальчика православных, девочка православная и два еврея. Вот такая компания. Сейчас это трудно себе представить, но в Одессе такое было возможно… Во всех религиях главное то, что мы произошли не от обезьяны, и то, что Бог существует. Есть близкие религии, есть далёкие. Но основа-то всюду одна. И всё-таки…

Я хочу умереть в июле,На заре московского дня.Посреди Рахилей и ШмулейПусть положат в землю меня.Я скажу им тихо: «Смотрите,Вот я жил, и вот я погас.Не на идише, не на ивритеЯ писал, но писал и о вас.И когда возле мамы лягу,Вы сойдите с плит гробовыхИ не рвите мою бумагу, —Есть на ней два-три слова живых.Три книги, три мироздания вошли в мою жизнь, чтобы я двигался вместе с ними: Библия – Ветхий и Новый заветы, «Илиада» и сочинения Пушкина. Они вместе, для меня нераздельные, составляют солнце моих дней. Собственно говоря, в них заключена моя жизнь, в них я нашел то, что люди называют Красотой, а что есть Красота, как не Истина?

О Вере мы постоянно спорили с Василием Гроссманом. Однажды он обмолвился о роли комиссаров в победе над фашизмом. И я ответил ему: «Не вижу никакой роли партии в победе, победил Бог, вселившийся в народ». Я верил в это тогда и верю сейчас. Как и в то, что Бог вселился в народ Израиля, уже трижды победившего чудовище, тысячекратно превосходящее его по размерам.

– Пожалуйста, почитайте ещё…

– Вот, пожалуй:

К Яру Бабьему этого вывели,Тот задушен таежною мглой.Понимаю, вы стали золой,Но скажите: вы живы ли, живы ли?Вы ответьте, – прошу я немногого:Там, в юдоли своей неземной,Вы звереете вместе со мной,Низвергаясь в звериное логово?Или гибелью вас осчастливили,И, оставив меня одного,Не хотите вы знать ничего?Как мне трудно! Вы живы ли, живы ли?– Ещё, ещё, пожалуйста!

Липкин улыбнулся:

– Ну, вот и слава пришла…

Мы заплатили дорогой ценойЗа острое неверие Вольтера;Раскатом карманьолы площаднойЗаглушены гармония и мера;Концлагерями, голодом, войнойВдруг обернулась Марксова химера;Все гаснет на поверхности земной, —Не гаснет лишь один светильник: Вера.В светильнике нет масла. Мрак ночной —Без берегов. И всё же купинойНеопалимой светим и пылаем.И блещет молния над сатаной,И Моисея жжет пустынный зной,И Иисус зовет в Ерушалаим.– Ещё, пожалуйста…

– Господа, я немного устал, да пора и честь знать. Поэтому я прочту последнее, совсем недавнее:

Ужели красок нужен табор,Словесный карнавал затей?Эпитетов или метафорИскать ли горстку поновей?О, если бы строки четыреЯ в завершительные дниТак написал, чтоб в страшном миреМолитвой сделались они,Чтоб их священник в нищем храмеСказал седым и молодым,А те устами и сердцамиИх повторяли вслед за ним…Семинар долго и нежно аплодировал.

Липкин, уже в позе отдыхающего человека, возвёл руки к потолку:

– Великое вам спасибо – самым искренним и терпеливым слушателям!

– 10 —

Инна Львовна наклонилась к Липкину, что-то шепнула ему на ухо и, грозно глянув на притихших слушателей, громко приказала:

– Оставьте в покое Липкина! Можете взяться за меня!

– Инна Львовна, а как вы познакомились с Липкиным?

– Как обычно знакомятся литераторы – в Доме творчества в Малеевке. Случилось это в 1967 году. Там же познакомилась и с Василием Гроссманом. Что я знала о Липкине? Переводчик. Хороший, но бедный. Но однажды, в одной из дальних комнат Дома творчества собрались поэты почитать друг другу стихи. Вещь, вообще-то, для поэта не безопасная, ибо какой же поэт любит стихи другого? Настала очередь Липкина. И я пропала. С этого дня мы не расстаёмся. А ведь у каждого из нас была семья. Но всё, что мог подарить мне муж – скуку. А Семён Израилевич – бесконечную радость и непреходящее вдохновение. Когда он заболел, я кричала:

Возьми меня, Господи, вместо него,А его на земле оставь!Я – легкомысленное существо,И Ты меня в ад отправь.Пускай он еще поживет на земле,Пускай попытает судьбу!Мне легче купаться в кипящей смоле,Чем выть на его гробу.Молю Тебя, Господи, слезно молю!Останови мою кровьХотя бы за то, что его люблюСильней, чем Твою любовь.Кстати, в сем высокоморальном обществе, в котором я сейчас нахожусь, могу, не стесняясь, объявить – мы до сих пор не расписаны.

– О чём говорят в быту два выдающихся поэта?

– О стихах, милочка.

– Трудно жить рядом с выдающимся поэтом?

И тотчас ответил Семён Израилевич:

– Нет!

Все дружно рассмеялись.

– Ну, кому ещё доступно такое рыцарство? Но и я отвечу. Действительно, с Семёном Израилевичем жить легко. Он в быту на редкость неприхотлив, совершенно не капризен в еде, я никогда не слышала от него, что что-либо невкусно. Единственное, в чем Семен Израилевич неуступчив, – это в точном соблюдении распорядка дня. С девяти утра до часу он работает ежедневно. Тут он крайне педантичен. И ждёт того же от меня. Это единственная моя трудность, ибо я разболтана, недисциплинированна и вечно жду вдохновения.

– Простите, но бывает, что вы ссоритесь?

– Конечно, милочка. Я, например, не так высоко ставлю Заболоцкого, как Семён Израилевич. (Смех) Друзья мои, а не хотите ли вы знать, какие цветы любит Липкин? Каких художников? От какой еды у него случается несварение желудка? Друзья мои, я не только жена Липкина, я тоже, в некотором смысле, пишу стихи.

– Простите эту толпу, – вмешался Валерий Николаевич. – И раздавите её своими стихами!

– Инна Львовна, расскажите о себе!

– Родилась я страшно давно – в 1927 году, в Баку. Стихи начала писать, кажется, с шестимесячного возраста. Будучи в пятом классе, помогала медсёстрам ухаживать за ранеными в госпитале. Пела раненым песни.

Сердце на 118 долекЗдесь разрывалось, – девочка пелаВ зале на 118 коек.Это был госпиталь лицевых ранений, один из самых страшных, ибо раненый никогда не знал, что останется из его лица, каким оно будет:

От дальних бомб дрожали рамы.И, красные до черноты,Из всех бинтов сочились раны,И я меняла те бинты…

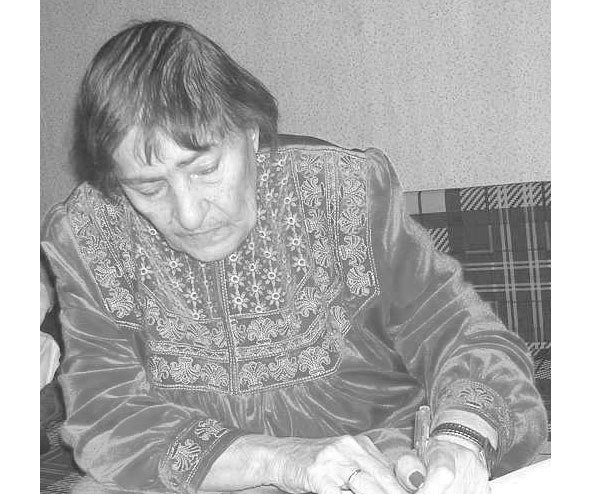

Инна Львовна Лиснянская. 1985 год

– После школы друзья отправили мои стихи в Литинститут. Они легко прошли творческий конкурс. Но от сдачи вступительных экзаменов я отказалась.

– Почему?!

– Сдавать математику и английский, чтобы учиться по-русски писать стихи?! Но всё-таки год поучилась в Бакинском университете – заставили. Первый сборник вышел в Баку в 1957 году. В 1961 году переехала в Москву. И здесь по-настоящему ощутила на своей шее сучьи лапы цензуры. Над книгой стихов «Из первых уст» – она вышла в свет в 1961 году – надругались так, что мне и сейчас стыдно за неё. А следующая книга «Виноградный свет» вышла только в 1978 году. И не единого отклика в печати. Потом семь моих стихотворений появились в неподцензурном «Метрополе», и, конечно, разразился скандал…

И тут вмешался Семён Израилевич Липкин.

– А знаете, что сказал о стихах Инны Лиснянской Бродский? Что стихи Лиснянской – это «поэзия чрезвычайной интенсивности». Я бы добавил – и поэзия чрезвычайной виноватости. Но продолжу Бродского: «Лиснянская, может быть, точнее, чем кто иной, пишет о смерти… А это ведь одна из самых главных тем в литературе». Это точная его цитата и, на мой взгляд, верная…

– Инна Львовна, почитайте, пожалуйста…

– Конечно, почитаю…

Она вскинула глаза к потолку, что-то молитвенно прошептала, кашлянула и неожиданно сильным голосом, чуть с хрипотцой, начала читать:

Забвенья нету сладкого,Лишь горькое в груди, —Защиты жди от слабого,От сильного не жди.Такое время адовоНа нынешней Руси —Проси не у богатого,У нищего проси.Наглядны все прозрения,Все истины просты, —Не у святых прощения,У грешников проси.У затаивших дыхание слушателей было ощущение, что этот стих не услышан, а обрушен на них. Мгновенно почувствовав аудиторию, Инна Львовна улыбнулась и сказала:

– А вот одно из моих любимых, из книги «Виноградный свет»:

Стоит зима-тихоня,Бесшумно снег идёт,Но чудится погоняВсе ночи напролёт.Берёт мой след овчаркаНа длинном поводке,И у кого-то яркоФонарь горит в руке.Горит от страха темя:Возьмут меня вот-вот!Но на прыжок всё времяОвчарка отстаёт.Потру глаза ладонью,Глотну сухой снежок,Но снова меж погонейИ мной всего прыжок.К чему, на самом деле,Затеяна возня?Иль на бегу велелиВсю жизнь держать меня? —Чтоб свет от батарейки,Чтоб слушала в тоскеДыхание ищейкиНа длинном поводке.– Меня заставили дать этому стихотворению название: «В ночь войны»…

Все рассмеялись.

– У меня есть теперь работа – в каждой книжке, что я дарю друзьям, зачёркивать, и как можно гуще, это политически корректное название.

– Инна Львовна, ещё, пожалуйста!

– Пожалуйста. «Переделкинское кладбище»:

День истлел. ПереселилосьСлово в жёлтую звезду.Нет, ни с кем я не простиласьУ погоста на мосту.На погосте я гостила,Здесь – деревья и кусты,Разномерные могилы,Разносортные кресты —Деревянные, простые,С червоточинным нутром,И железные, витые,Крашенные серебром.А поодаль, за оградой,Спят, разжавши кулаки,Ряд за рядом, ряд за рядом,Старые большевики.И над ними – ни осины,Ни берёзы, ни ольхи,Ни травиночки единой —Лишь посмертные кручиныДа бессмертные грехи,Да казённые надгробья,Как сплочённые ряды.Господи, твои ль подобьяДождались такой беды?– Ещё!

– Пожалуйста:

Предвидено, предсказано,Цветком не прорасту,Я к времени привязана,Как к конскому хвосту.О плоские булыжникиКрутым затылком бьюсь.Молчат твои подвижники,Истоптанная Русь!Молчат твои утешники,Лежат в сырой земле,Кровавые подснежникиИм чудятся во мгле.Да снится, как расплющилоИх младшую сестру, —Лишь волосы распущеныИ тлеют на ветру.Семён Израилевич Липкин сиял.

– А вот об отце:

Мой отец – военный врач,Грудь изранена.Но играй ему, скрипач,Плач Израиля!Он, как видишь, не ловкач —Орден к ордену,Но играй ему, скрипач,Не про родину.Бредит он вторую ночьПечью газовой,– Не пишись еврейкой, дочь, —Мне наказывал.Ах, играй, скрипач, играй!За победоюПусть ему приснится крайЗаповеданный!За него ль он отдал жизньЗлую, милую?Доиграй и помолисьНад могилою.– Инна Львовна, а вы бы уехали в Израиль?

– Липкин не пустит. У нас интересная динамика отношений с советской властью: были невыездными, стали – выталкиваемыми. Но не дождутся. Если только в кандалах.

Семён Израилевич Липкин и Инна Львовна Лиснянская. 1985 год

И снова стихи:

Но там, где возродилась быль,Где жизнь творится наново,Ты обо мне не плачь, Рахиль,В жилище ханаановом!Вросла я в почву, словно ель,А почва многослойная.Меня не вызволит отсельЗвезда шестиугольная.Я в русский снег и в русский слогВросла – и нету выхода, —Сама я отдалась в залогОт вдоха и до выдоха!– А вот дочь моя, к моему ужасу, об отъезде подумывает.

– Инна Львовна, почитайте ещё!

– Напоследок. Короткое…

Пусть не на что опереться,Но разве не чудно, скажи,Смеяться от чистого сердцаИ плакать от всей души?Задумано всё безупречно,И тем эта жизнь хороша,Что счастье, как сердце, не вечноИ горем бессмертна душа.– И в честь всех вас, я хочу завершить этот чудный вечер гениальным стихотворением Марины Цветаевой, посвящённым вам, дорогие мои:

Кто не топтал тебя – и кто не плавил,О, купина неопалимых роз!Единое, что на земле оставилНезыблемого по себе Христос:Израиль!Приближается второеВладычество твоё. За все грошиВы кровью заплатили нам: Герои! —Предатели! – Пророки! – Торгаши!В любом из вас, – хоть в том, что при огаркеСчитает золотые в узелке —Христос слышнее говорит, чем в Марке,Матфее, Иоанне и Луке.По всей земле – от края и до края —Распятие и снятие с креста.С последним из сынов твоих, Израиль,Воистину мы погребём Христа!…Это был уникальный семинар, длившийся около трёх часов. И не было обсуждения. Кому могло прийти в голову обсуждать эти стихи…

Фима вызвался проводить чету поэтов. Они медленно высвободились из своих кресел и провожаемые тихими аплодисментами, которые, казалось, не прекращались с самого начала их выступления, тихо прошествовали вдоль стены к выходу. Проходя мимо вставших им навстречу Фимы и стеснительно улыбающейся Тины, Семён Израилевич неожиданно остановился, взял Тинину руку и почтительно поцеловал. Онемевшая, раскрасневшаяся Тина беспомощно взглянула на Инну Львовну.

– Не беспокойтесь, милочка, – величественно произнесла Инна Львовна. – Он не может равнодушно пройти мимо экзальтированной, хорошенькой слушательницы. Ловелас с полувековым опытом.

– Такова участь поэта, – добродушно пробормотал Липкин.

Сопровождаемые Фимой, Липкин и Лиснянская спустились вниз, и неожиданно Инна Львовна обратилась к Фиме:

– Дорогой Ефим! Валерий Николаевич рассказал мне, что вы прекрасно обиваете двери. Я была бы чрезвычайно признательна вам, если бы вы нашли время обить входную дверь на нашей даче – уж осень близится, и по опыту прошлого, сколько бы мы не жарили нашу печурку, всё тепло вылетает через дверь. Я заплачу вам, сколько полагается, и угощу отменным обедом с водкой. Обивщик должен любить водку, не так ли?

Противостоять этому напору было бессмысленно, и Фима обещал уже в ближайшее воскресенье прибыть на поэтическую дачу. Расстались совершенными друзьями.

Фима вернулся, когда все уже одевались, оживлённо обмениваясь впечатлениями, и немедленно был схвачен Валерием Николаевичем.

– В это воскресенье, у входа в здание Курского вокзала, в восемь утра. Электричка отходит в восемь двадцать. И не таскайте с собой ничего съестного. Вы, Фима, будете работать, причём, как догадываетесь, бесплатно. Это и будет вашим весомым вкладом в воскресный обед. Вот, и договорились. И возьмите с собой «Плащаницу» и «Балладу о гене». Покажете им. Не стесняйтесь. Истина важнее сомнений.

…Фима с Тиной тихо брели к дому от автобусной остановки. Стояла спокойная, звёздная ночь начала августа. И Фима вдруг в отчаянье проговорил:

– Наверное, мне надо перестать писать стихи… Сколько можно исписать страниц о Катастрофе! Сколько сочинить стихов! И вдруг:

Бредит он вторую ночьПечью газовой.Не пишись еврейкой, дочь, —– Мне наказывал.И голова кружится…

– Как это, перестанешь писать стихи?! Ты с ума сошёл! Ни в коем случае! Что делать, если каждому Бог дал своё? Даже Липкин жалуется. Помнишь?

О, если бы строки четыреЯ в завершительные дниТак написал, чтоб в страшном миреМолитвой сделались они…Я больше тебе скажу – покажи стихи Лиснянской. В это воскресенье.

– И Валерий Николаевич о том же… Страшно… Хотя много думал об этом. А почему не Липкину?

– Инна Львовна – женщина. А он, мне кажется, так рубануть может! Она добрее.

– Мне не доброта их нужна, а мнение. А получу несколько неискренних комплиментов в знак благодарности за обитую дверь. Ах, чёрт, но как мне неловко! Уже сейчас неловко!

– Скажи, тебя не поразило, что Инна Львовна закончила вечер потрясающим стихотворением Цветаевой?

– Нет, не поразило… Это было её обращение к богу поэзии. Но обращение не простого смертного, а приближённого к этому богу…