Полная версия:

Фимаитина

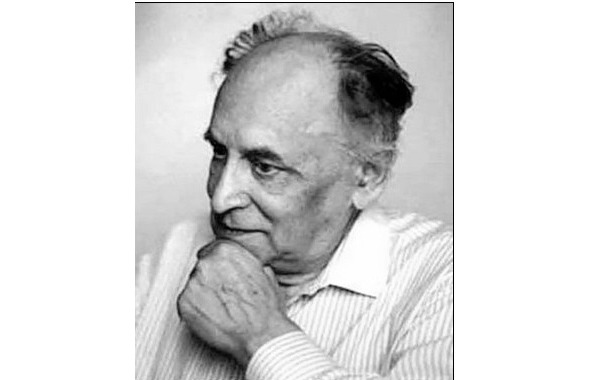

В. П. Эфраимсон

Глаза Валерия Николаевича были полны слёз. Он извинился за задержку семинара, объявил тему, фамилию докладчика и ушёл на кухню. Скоро вернулся, но весь вечер был грустным. Он в это время писал книгу под названием «Власть и наука. Разгром коммунистами генетики в СССР».

А назавтра весь рабочий день Фима ходил, поводя бессмысленным взором по стенам училища, бормотал себе под нос, что-то записывал в маленький блокнот, залепил молотком по пальцу, привинтил к стулу разные ножки и чуть не выпал из окна, вставляя новое стекло в оконную раму, но вернувшись, домой, бросился к столу и лихорадочно, почти без помарок записал стихотворение, высоко названное им «Баллада о гене». Тине стихотворение понравилось очень.

На ближайшем семинаре, Валерий Николаевич, прочтя «Балладу о гене», обнял Фиму и сказал:

– Я счастлив, что у меня есть такой благодарный слушатель!

Но в глазах его сверкала смешинка.

Книгу Валерия Николаевича «Арифметика наследственности», изданную в далёком 1970 году, подаренную Фиме автором и сопровожденную дарственной: «Другу, верному и талантливому», Фима хранил в книжном шкафу на видном месте и часто, с трудом сохраняя на своём лице выражение равнодушное, показывал своим гостям.

– 8 —

Одним из самых дорогих, но, увы, редких гостей сойферовских семинаров был поэт Семён Израилевич Липкин, всегда сопровождаемой женой – поэтом Инной Львовной Лиснянской. Ему всегда выделялось глубокое кресло, которое притаскивал из кабинета отца Гена. Кресло ставилось рядом со стулом очередного докладчика, всегда слева от него, Семён Израилевич, тяжело кряхтя, уютно устраивался в нём, и, таким образом, все могли смотреть на Липкина, а он внимательно смотрел на всех. Рядом с ним пристраивалась Инна Львовна. На обыкновенном стуле. Это отнюдь не было семейной иерархией – в это время Семён Липкин чувствовал себя скверно – через год его прооперировал блестящий хирург, профессор В. Б. Александров, вернувший поэта к жизни.

Липкин был чрезвычайно малого роста, толстенький, с усиками на худощавом лице, с невыразительными, тусклыми глазами. Но это до того, как он улыбался, ибо улыбка его, к сожалению, редкая, была такой детской, такой нежной и одновременно озорной, что он становился неузнаваем, как прежде тусклый в оправе драгоценный камень, на который неожиданно падал яркий свет.

Говорил он тихим, высоким голосом, но когда говорил, вокруг воцарялась такая тишина, что каждое его слово было слышно отчётливо.

Более всего в часы пребывания Липкина и Лиснянской на семинаре доставалось докладчику. Какого бы ранга докладчик не был, при виде двух легендарных мэтров поэзии, он тушевался, считал своим долгом промямлить приветствие и продемонстрировать своё перед ними преклонение. Однажды Семён Израилевич, видя особо сильное смущение докладчика – а это был профессор-астроном, доктор всяческих наук, – взмолился, обращаясь к Валерию Николаевичу: «Отнесите меня куда-нибудь! Я оттуда послушаю». На что галантный профессор-астроном возразил: «Лучше отнести меня, и я буду спокойно рассказывать оттуда». Разрядил обстановку дружный, добродушный смех всей аудитории.

Поэты, если и появлялись на семинаре, то, как правило, на докладах характера гуманитарного. Выслушивали доклады молча. Когда докладчик пил воду или вытирал пот, о чём-то перешёптывались друг с другом. По правилам семинара, установленным Валерием Николаевичем, доклад мог длиться не более полутора часов, но обсуждение доклада – сколько угодно. Поэты на обсуждения не оставались. Нина вызывала такси, кто-нибудь обязательно спускался с ними на лифте, сажал в машину и удостоверившись, что машина тронулась с места, возвращался в квартиру, и «освобожденные» семинаристы начинали вить из докладчика верёвки.

– Семён Израилевич, задайте хоть однажды вопрос докладчику! – съязвил как-то Валерий Николаевич.

– Я бы с удовольствием, – тихо ответствовал Липкин. – Но уважаемый докладчик так всё хорошо объяснил, что у меня нет ни единого вопроса.

– И вы поверили ему, что наша вселенная сотворена Высшим разумом? – настаивал Валерий Николаевич

– Честно говоря, я не сомневался в этом и раньше. И более всего убеждают в этом поэты.

И продекламировал тихо, с хрипотцой, без выражения:

Присутствие непостижимой силыТаинственно скрывается во всём:Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном,И в блеске дня, и в тишине могилы,В движении бесчисленных миров,В торжественном покое океана,И в сумраке задумчивых лесов,И в ужасе степного урагана,В дыхании прохладном ветерка,И в шелесте листов перед зарёю,И в красоте пустынного цветка,И в ручейке, текущем под горою.– Это ваше? – спросил кто-то.

– Нет, – Липкин улыбнулся. – Таких стихов я писать не умею. Это написал хороший русский поэт Иван Саввич Никитин, лет, я думаю, 150 тому назад.

Спросивший густо покраснел, ибо в одном вопросе показал не только незнание творчества Липкина, но и незнание русской поэзии в целом. Дома Фима признался жене, что его просто опередили с этим вопросом.

Однажды Валерий Николаевич потребовал и от Фимы прочесть доклад о чем-нибудь интересном («Нехрена только слушать! Пора и выступить!»), и Фима решил поведать «высокому собранию» о хорошо известных ему проблемах загрязнения рек отходами химических предприятий. Две недели он готовился к докладу, как к защите докторской диссертации. И день настал. Фима пришёл за полчаса до лекции. С рулоном ватмана, на котором была начерчена принципиальная схема очистки сточных вод химических предприятий. С шестью исписанными листами. Тина села в первый ряд, чтобы он мог смотреть только на неё. По договорённости, она должна была приветливо кивать ему и иногда широко раскрывать глаза в радостном изумлении. Наконец, все расселись. Замолчали. Фима прокашлялся. И… вошли Липкин и Лиснянская. На сугубо технический семинар! За что это Фиме? Рассказывать блистательным поэтам о сточных водах? Да ещё прозой! Наконец, поэтов посадили на их законные места, и Фима начал доклад. И очень скоро обрёл себя. Он громко и уверенно говорил, и тыкал указкой в схему. Он чуть не плакал, рассказывая о судьбе Волги, Оки и озера Байкал, на берегу которого дымит огромный целлюлозно-бумажный комбинат. А рассказывая о массовом отравлении осетровых, случившимся на Волге в семидесятых годах в результате сброса в реку неочищенных фосфорсодержащих сточных вод, Фима вдруг оторвал глаза от восторженного личика жены и обратился, совершенно против своей воли, непосредственно к Семёну Липкину:

– Вы представляете себе тысячи и тысячи полумёртвых, с выпученными глазами осетров, безвольно носимых течением?..

На что Липкин, ни секунды не задумываясь, ответил:

– Скажу честно – с большим трудом.

И виновато улыбнулся.

Легкомысленная аудитория немедленно захохотала. Включая и Фимину жену. Тем не менее, закончил свой доклад Фима под дружные аплодисменты. Поэты тихо встали и двинулись к выходу.

– Семён Израилевич, – вдруг вырвалось у Фимы, – вам было интересно?

– Мне было чрезвычайно интересно.

– И у вас нет вопросов?

– Дорогой мой, если б мои вопросы могли спасти хоть какую-нибудь реку, речушку, на которой стоят эти химические чудовища, я бы задавал их день и ночь. И большое вам спасибо за рассказ.

А Инна Львовна подошла к Фиме и сказала:

– Как славно, что вы так искренне, порой даже возвышенно, выражали свою тревогу за судьбу русских рек.

Поэты ушли, и Фиму немедленно стали «рвать на части». Тина перестала улыбаться, с сочувствием глядя на отчаянно сражавшегося мужа, но все разошлись, весьма довольные.

– 9 —

И наступил день выступления поэтов…

От соседей приволокли ещё три стула и четыре кухонные табуретки. За первый ряд боролись интеллигентно, но ожесточённо. Когда Липкин и Лиснянская сели лицом к импровизированному залу, мгновенно наступила тишина.

– Мы сделаем так, – сказал Семён Израилевич, – мы не будем рассказывать о нашем творчестве. Это скучно. Но мы готовы отвечать на ваши вопросы. Если можно, характера не общего, как, например, творчество Пушкина или отношение к Советской власти, а конкретные, событийные. Мы готовы, да, Инна?

Он вытащил из потёртого портфельчика розового цвета папку, аккуратно развязал её тесёмки.

– У меня скверная память, а я хочу рассказать вам кое-что и в прозе, да и не все свои стихи, которые собираюсь прочитать вам, я помню наизусть. Так что, не взыщите, буду часто заглядывать в эту папку. Не скрою, я готовился к выступлению.

– Господа, – громко провозгласил Валерий Николаевич. – Прошу задавать вопросы в чёткой и краткой форме, не выпендриваться, не встревать в ответы, не дискутировать или спорить с докладчиками – они умнее всех нас, вместе взятых. Порядок вопросов буду устанавливать я. Вперёд, господа. Насладимся этим часом. Но, прежде всего, Семён Израилевич, расскажите, пожалуйста, о себе.

– В двух словах… Родился в 1911 году в Одессе, однако покинул этот город еще в юности. Мне было 8 лет, когда я поступил в пятую Одесскую гимназию, в старший приготовительный класс. В нашем околотке я был единственным не православным мальчиком, поступавшим, а потом и ставшим учеником казенной гимназии. Чтобы быть принятым в гимназию, мне надо было сдать все предметы только на пятерки. На мою долю соискателя выпала пушкинская «Песнь о Вещем Олеге». Я знал ее всю наизусть и знал даже название столицы Хазарского царства, потому что много читал и был достаточно смышлёным. Историк, принимавший экзамен, задал мне вопрос «на засыпку»: «На каком языке говорили хазары?» «Не знаю», – честно ответил я, и дорога в гимназию, по сути, была отрезана. Но как это бывало, в особенности, в Одессе, за меня заступился «батюшка», православный священник Василий Кириллович, и мне поставили «пятерку». Я на всю жизнь сохранил чувство признательности к нему. Посещал его и подолгу беседовал с ним до самой ссылки его на Колыму. Кстати, а кто из вас знает, на каком языке говорили хазары?

Ответом было гробовое молчание.

– До сих пор никто точно не знает, и я не знаю, какого ответа ждал от меня экзаменовавший меня историк.

Начал писать стихи. Они попались на глаза Багрицкому. Едва ли не в первом стихотворении он заподозрил плагиат: «Последние две строки вы спёрли у Гумилева». Я сказал, что вообще не знаю такого поэта. А на вопрос: «Кого знаете из современных поэтов?» ответил: «Эдуарда Багрицкого и Демьяна Бедного». На провокационный вопрос, кто из них мне больше нравится, не раздумывая, ответил: «Багрицкий… Он о море хорошо пишет и очень звучно…» И сразу услышал в ответ: «Так слушайте, Багрицкий буду я». По его совету я в 1929 году уехал в Москву. До 1931 года меня немного печатали. С 1931 года – перестали. Чем-то я советской власти не нравился. Тогда-то и занялся переводами. В 1937 году окончил Московский инженерно-экономический институт. Воевал. О войне писал много. В частности, главная моя поэма – «Техник-интендант». Название это придумал Гроссман…

Самое важное в моей жизни – встречи. Я беседовал действительно со многими великими людьми. И почти никого уже нет. Пустыня… Если хотите, два слова о Михоэлсе… С Михоэлсом меня познакомил поэт Галкин. Мы дружили с Галкиным, я его переводил и считал из современных еврейских поэтов самым крупным. И сейчас так считаю. И мы с Галкиным были два или три раза в гостях у Соломона Михайловича. Он жил недалеко от еврейского театра. По-русски Михоэлс говорил замечательно, без какого-либо акцента. Немного даже, знаете, в этакой русской театральной манере. У него была только одна комната, большая. А может быть, я ошибаюсь. Мы говорили о том, о сём, и я его спросил: «У вас в театре нет пьесы о евреях, которые уже не знают еврейского языка. Они оказались вне еврейской культуры. Они хотят прийти в ваш театр, а у вас нет ничего из их жизни». Михоэлс ответил мне на идише так: «Я их не замечаю, я их не вижу». Признаться, я меньше всего ожидал такого ответа… Вспомнил ещё… У Василия Гроссмана был рассказ «Учитель» – о человеке, который перенес войну. Он сделал пьесу по своему рассказу еще в 1947-м году, то есть, до начала антисемитской кампании, и сдал ее в театр Вахтангова. Речь в ней шла о массовом, поголовном истреблении евреев на Украине в годы войны. Театр Вахтангова в панике вернул пьесу Гроссману, не востребовав даже выплаченного аванса. И тогда Михоэлс, очарованный этой вещью, предложил Гроссману перевести пьесу «Учитель» на идиш. И получив пьесу, сказал: «Короля Лира я сыграл, а теперь сыграю учителя. Это будет моя последняя роль». Гроссман был влюблен в Михоэлса.

Липкин задумчиво улыбнулся и сказал:

– С Гроссманом мы часто бывали у моей мамы. Она угощала нас еврейскими кушаньями, которые Гроссман очень любил. Михоэлс называл любовь Гроссмана к еврейским кушаньям «гастрономическим патриотизмом».

Однажды Гроссман сказал мне: «Михоэлс уезжает в Минск. Поедем вместе провожать его на Белорусский вокзал». Мы приехали на вокзал. Михоэлса провожали дочь, Зускин и еще кто-то. Его жены на вокзале не было.

Михоэлс с Гроссманом медленно прохаживались по перрону, все время говорили об «Учителе». Я краем уха слышал. Гроссман спросил Михоэлса: «А так ли нужно вам ехать?» Михоэлс сказал: «Нужно. Речь идет о присуждении Сталинской премии, меня обязали посмотреть ряд спектаклей». Больше живым его не видели…

Поразительно, но Михоэлс погиб, как и учитель в пьесе Гроссмана – от рук убийц. То, что великий актёр не сыграл в своей жизни, он сыграл в своей смерти.

Липкин замолчал, проглотил подступившие рыданья, высморкался – беззастенчиво, шумно; успокоился, вытер с глаз подступившие слёзы и продолжал:

– Гроссман был – да простится мне столь затасканное выражение – кристальной чистоты человеком. Ничто мелкое, тем более гадкое, не приставало к нему. Однажды, со слов Багрицкого, я рассказал ему, что Бабель произнёс: «Я теперь научился спокойно смотреть на то, как расстреливают людей». Гроссман любил Бабеля, и сказал мне на это: «Как мне жаль его, жаль не только потому, что он так рано погиб, что они убили его, но и потому, что он – умница, талант необычайный, высокая душа – произнёс эти безумные слова. Что стало с его душой? Зачем он встречал Новый год в семье Ежова? Почему таких необыкновенных людей, как он, Маяковский, Багрицкий, так влекло к себе ГПУ? Что это – обаяние силы, власти? Стоит над этим задуматься, явление нешуточное, страшное». Через три года после смерти Гроссмана я написал стихотворение «Живой»:

Кто мы? Кочевники. Стойбище —Эти надгробья вокруг.На Троекуровском кладбищеСпит мой единственный друг.Над ним, на зеленом просторе,Как за городом – корпуса,Возводятся радость и горе,Которые, с нелюдью в споре,Творил он из тысяч историй,И снять не успел он леса.Словно греховность от святостиСмертью своей отделив,Спит он в земле русской кротости,Сам, как земля, терпелив.И слово, творенья основа,Опять поднялось над листвой,Грядущее жаждет былого,Чтоб снова им стать, ибо сноваЖивое живет для живого,Для смерти живет неживой.Был я знаком и с Булгаковым, знакомство произошло в редакции «Недра», где мне сообщили, что по цензурным соображением мои стихи редакцией не приняты. Вышел я расстроенный из кабинета редактора и увидел в приёмной человека с лицом каким-то не советским, красивым, значительным, что ли. Он был в мятом, кургузом пиджаке, накрахмаленной белоснежной манишке, галстук бабочкой, из-под рукавов с потёртыми краями виднелись старорежимные твёрдые манжеты. Взглянув на меня, он с улыбкой произнёс: «Выше голову, мой юный пиит! Вы начинаете в лучших русских традициях!» Затем Булгаков великодушно предложил мне пообедать с ним в Доме актёра. Надо было сесть на трамвай. И мы прождали не менее получаса, пока он, грохоча по рельсам, не прибыл на нашу остановку. И именно в этот миг, при мне, родилась у Михаила Афанасьевича, ставшая затем знаменитой, фраза: «Меня не то удивляет, что трамваи не ходют, меня то удивляет, что трамваи ходют». Гроссман, воспринимавший Булгакова, как чудо русской литературы, обожал эту фразу и любил её повторять, благо поводов к этому было сколько угодно.

Чудо русской литературы… Воистину – Булгаков, Бабель, Зощенко, Платонов, Гроссман, «Дети Арбата» и «Тяжелый песок» Рыбакова возникли в самую жестокую, в самую несвободную, в самую античеловеческую пору истории России. Сила человечности и честность истинного таланта оказались сильнее дьявольской мощи большевизма.

Да… Ну, вернусь к себе любимому… Надо было на что-то жить, и я занялся переводами. И неожиданно это стало огромной частью моей творческой жизни. Я действительно много перевёл. Киргизов, кабардинцев, бурят, индусов, поэмы Алишера Навои, Фирдоуси и другие. Я надеюсь, что хотя бы немного мне удалось передать очарование восточной поэзии, вообще Востока…

О, как балдеет чужестранецВ ночном саду среди пустыни,Когда впервые видит танецЗаискивающей рабыни.О, как звенят ее движенья,То вихревидны, то округлы,Как блещут жизнью украшеньяИ глаз стопламенные угли.А там, за этим садом звездным,Ползут пески, ползут кругами,И слышно в их дыханье грозном:– Вы тоже станете песками.Переводил с идиша Галкина и Маркиша.

В 1967 году чёрт меня попутал прочесть сборник эпических поэм Южного Китая. И среди создателей этого эпоса был народ, чьё название меня просто поразило: «И». Вот так просто, одной буквой был обозначен целый народ. И я написал стихотворение «Союз», с не слишком оригинальной мыслью, что даже маленькое племя вносит свой вклад в человеческую культуру, что истребление или просто исчезновение даже крошечного человеческого племени – невосполнимая рана всего человечества. И всего-то! Послушайте:

Как дыханье тепла в январеИль отчаянье воли у вьючных,Так загадочней нет в словареОднобуквенных слов, однозвучных.Есть одно – и ему лишь даноОбуздать полновластно различья.С ночью день сочетает оно,Мир с войной и с паденьем величье.В нем тревоги твои и мои,В этом «и» – наш союз и подспорье…Я узнал: в азиатском заморьеЕсть народ по названию И.Ты подумай: и смерть, и зачатье,Будни детства, надела, двора,Неприятие лжи и понятьеСостраданья, бесстрашья, добра,И простор, и восторг, и унылостьЧеловеческой нашей семьи, —Все вместилось и мощно сроднилосьВ этом маленьком племени И.И когда в отчужденной кумирнеПриближается мать к алтарю,Это я, – тем сильней и всемирней, —Вместе с ней о себе говорю.Без союзов словарь онемеет,И я знаю: сойдет с колеи.Человечество быть не сумеетБез народа по имени И.И меня немедленно обвинили… в сионизме. За что? Любой синолог знает об этом народе! Кому пришло в голову, что это стихотворение посвящено иудеям? Евреи молятся в кумирне? Ничего не помогло. С того дня я – сионист.

Меня по сей день старательно выпихивают из страны, однако вне этой земли я немедленно умру.

Ты Господом мне завещана,Как трон и венец – королю,На русском, родном, – ты женщина,На русском тебя восхвалю.Не знаю, что с нами станется.Но будем всегда вдвоем,Я избран тобой, избранница,Провозглашен королем.Светлеет жилье оседлоеКочевника-короля.Ты – небо мое пресветлое,Возлюбленная Земля.Но до чего же хочется повидать мир!.. И особенно – Израиль.

– Семён Израилевич, почему не вы отнесли Войновичу копию романа Гроссмана «Судьба и жизнь», а Инна Львовна?

– Это была вторая попытка передать роман на Запад. Первая кончилась неудачей – роман не напечатали. Видимо, был выбран неудачный адресат, кроме того, Войновичу передал роман я, что, по-видимому, явилось второй причиной неудачи – я очень невезучий человек. Вообще, я чрезвычайно не гожусь для таких дел – мог бы взять вместо рукописи какую-либо книгу, взяв рукопись – оставить её в такси, забрав из такси – забыть передать её Войновичу и так далее. Кроме того, за мной могла быть слежка. Они были осведомлены о моей дружбе с Гроссманом. А Инна Львовна – прирождённая подпольщица.

– Семён Израилевич, а можно ли составить градацию поэтов по их общественной значимости?

– Я не очень понимаю, что такое «общественная значимость» поэта. Это вроде того, как «декабристы разбудили Ленина»? И ещё меньше понимаю, как она может быть связана с талантом поэта. По моему опыту, к общественной значимости рвутся поэты наименее даровитые или променявшие свой дар на эту самую общественную значимость, всегда у нас связанную с общественными благами. Так, творчество Евгения Евтушенко, кроме дивных ранних стихов, сейчас, поставленное на службу обществу, превратилось в огромную фабрику по воспроизводству самого себя.

Осип Мандельштам – гениальный поэт. При жизни его общественная значимость равнялась нулю. Едва видя знакомого, он бросался к нему, чтобы прочесть стихи. Половина знакомых не понимала их. Другая половина испуганно шарахалась от него, включая Бориса Пастернака. Потом Мандельштама сгноили в лагере. И если случится, что в неясном будущем его «реабилитируют», люди узнают его судьбу и прочтут его стихи, станет это общественно значимым событием? Сомневаюсь… Вот вам и общественная значимость гения. Сам он говорил о своей поэзии так: «утеха для друзей и для врагов – смола». Истинные поэты часто являются предвестниками общественных бурь и не влияя на их развитие, как правило, гибнут в них – Блок, Маяковский, Мандельштам, Цветаева… Другое дело, когда творчество поэта может, независимо от его стремления, стать общественно значимым. Но это происходит чрезвычайно редко.

– Например?

– Пушкин. Поэт, сотворивший новый русский язык. До него, кроме редких всплесков талантов, – болото. После него такой взлёт искусства, – музыка, поэзия проза, живопись, – что и сейчас не дано полностью осмыслить.

– А Маяковский?

– И что – Маяковский? Сталин подобрел от его стихов? Или от его призывов в стране стало меньше или больше убийц и стукачей? Или кроме немногих его друзей, матери, сестёр и трёх любимых им женщин, народ пролил слезу о нём? И даже пролившие слёзу старались как можно быстрее вытереть её, так как не знали, как отнесётся к гибели поэта «великий вождь и учитель». Друзья мои, поэт живёт в своём, никому, кроме него, неведомом мире. Он может, порой, должен откликаться на то или иное событие, но только из своего мира. Об этом очень просто сказал Мандельштам:

Как облаком сердце одетоИ камнем прикинулась плоть,Пока назначенье поэтаЕму не откроет Господь.И раздался сильный голос писателя и поэта Юрия Карабчиевского:

– И в этом отличие поэзии от прозы.

– Совершенно верно, Юра, – отозвался Липкин. – Ибо поэзия – крик души, проза – итог раздумий. Но, пожалуйста, не принимайте эти определения за истину в высшей инстанции.

– Какие у вас были отношения с Мандельштамом?

– Не могу сказать, что сердечные. Он был снисходителен ко мне. Не более того.

– Он был хоть немного евреем?

– Думаю, да. Он считал себя человеком христианской цивилизации. Но не был христианином, хотя и принял лютеранство. Как это некогда сделал любимый им исконно русский человек Чаадаев. Надежда Яковлевна Мандельштам всё время подчёркивала, что он перешёл в христианство идейно, но в действительности этого не было. Он принял христианство, чтобы поступить в университет, но, в отличие от Пастернака, ощущал себя евреем. Интересно, что после того, как он прочёл Пастернаку знаменитое, судьбоносное «Мы живём, под собою не чуя страны», тот, в ужасе воздев к небу руки, сказал Надежде Яковлевне Мандельштам: «Как он мог написать эти стихи – ведь он еврей!».

Отчуждения от еврейства у него не было. Если, конечно, не понимать еврейство только как быт. Мандельштаму не нравилось, что его семья была отгорожена от русской культуры. Но он имел полное право написать про себя: «Среди священников левитом молодым…»

И заканчивая наше маленькое исследование еврейских корней Мандельштама, вспомним, что он сам говорил об этом в «Шуме времени»: «Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах!»

– А каковы были ваши отношения с Ахматовой?

– С Ахматовой было по-иному. В 1961 году я написал главную свою стихотворную работу – поэму «Техник-интендант». Я читал ее в доме поэтессы Нины Манухиной, вдовы Георгия Шенгели, читал ей и жившей в то время у нее Ахматовой. Я заметил слезы на глазах у Анны Андреевны. Пришло лето, Анна Андреевна подарила мне свою маленькую книжицу в черном переплете с надписью: «С. Липкину, чьи стихи я всегда слышу, а один раз плакала». У меня несколько книг с добрыми надписями Ахматовой. Но эта – самая драгоценная. Она стала не только моей гордостью – она для меня право на существование, особенно в те годы, когда на родине я не существовал.