Полная версия:

Фимаитина

– Фима! Оторвись от созерцания Ани! – шептала ему на ухо Тина. – Однажды Боря Гулько заедет по твоей голове шахматной доской!

– Во-первых, Валерий Николаевич не играет в шахматы, и, значит, в его доме нет шахматной доски. Во-вторых, я созерцаю её не как сексуальный объект, а как совершенную картину. За это не бьют.

…Боря продолжал:

– Всё началось в 1976 году, кода Корчной не вернулся из Голландии, стал невозвращенцем, оставив жену и сына на съедение властям. Но я понимал его обиду. В 1974 году у него был невероятно трудный матч на первенство мира с Карповым. За Карпова болела вся «дружная семья советских народов». У Корчного далеко не сладкий характер, его многие недолюбливали, он нажил себе кучу врагов, но главный его недостаток был в его национальности. Даже не то, что он наполовину еврей, главное – не русский. Гроссмейстер Светозар Глигорич в одной из своих статей отметил, что советская пресса освещала этот матч так, будто советский спортсмен сражался с иностранцем, представляющим вражескую страну. Корчной, проигравший матч, в долгу не остался и в интервью югославскому агентству ТАНЮГ выдал Карпову по полной программе, заявив, что его проигрыш был результатом давления «сверху». Корчному в наказание уменьшили размер стипендии, полагающейся профессиональному шахматисту, и запретили выезжать из СССР. Но через год, благодаря содействию Карпова, – ему позарез нужна была международная реабилитация, – Корчной снова стал выездным и… не вернулся из Голландии. Пресса тут же заклеймила «отщепенца», и его лишили советского гражданства. Власть приготовила письма рабочих и творческой интеллигенции, пригвоздивших «изменника» к позорному столбу. И вот, одно из таких писем должны были подписать ведущие шахматисты страны. Отказались трое: Давид Бронштейн, Михаил Ботвинник и я, на тот момент в звании действующего чемпиона СССР. Для Бронштейна это стало концом его блестящей карьеры. Ему закрыли выезд на международные турниры. Но к середине семидесятых Бронштейн был уже человеком пожилым, по международным турнирам ездил редко, и эта история не очень его задела. Кстати, Давид Бронштейн назвал своего новорожденного сына Львом, публично объясняя, что Лев Давидович – это в честь Троцкого (Бронштейна). Не коснулись санкции и жизни Ботвинника. А по мне с Аней ударила весьма ощутимо – нас немедленно вычеркнули из поездки на турнир в Восточную Германию и из всех престижных турниров внутри СССР. Но, ей Богу, сохранность души того стоила. Должен сказать, что шахматисту стать «невыездным» – это смерть! И нам не оставалось ничего другого, как подать заявление с просьбой о выезде в Израиль. И мы, естественно, угодили в «отказники». Первым, кто из шахматистов отреагировал на это, был чемпион мира товарищ Карпов – он всякий раз возмущённо отворачивался, когда я появлялся в его поле зрения.

Меня вызвали в КГБ и предложили забыть о выезде в обмен на возвращение в «строй славных советских шахматистов». Отказался. И тогда нам запретили участие во всех без исключения турнирах. Мы остались почти без средств к существованию. Нам попытался помочь Михаил Ботвинник – Аня была его любимой ученицей. Он сказал, что пойдёт в ЦК КПСС и добьётся, чтобы отношение к нам изменилось. Жаловался, что и его не пускают за границу, – это было как-то связано с его компьютерной программой, – что сократили наполовину рукопись его автобиографической книги. И при этом свято верил, что родной ЦК во всём разберётся. Напоследок дал совет: записать нашего сына Давида на фамилию матери – Ахшарумов. «Мои бы родители точно бы так поступили, – усмехнулся Ботвинник, – но беда в том, что фамилия моей мамы – Рабинович». Так что, это никакой не анекдот, я сам слышал от него эту фразу.

А в 1982 году в Москве проходил межзональный турнир с участием Гарри Каспарова, Михаила Таля, других известных советских и зарубежных гроссмейстеров. Сначала соревнование думали проводить в Московском доме туриста, но поскольку мы с женой объявили, что собираемся провести демонстрацию протеста, турнир перенесли в небольшой зал гостиницы «Спорт», чтобы гебешникам легче было контролировать все входы и выходы. В первый же день турнира мы с женой пришли к гостинице с плакатами, на которых было написано: «Отпустите нас в Израиль». Гостиницу по всему периметру окружил батальон гебешников. Просто удивительно, какие ресурсы советская власть бросала на достижение таких ничтожных целей! Меня били прямо на глазах у сотен любителей шахмат, которые недоумевали: почему их не пропускают в турнирный зал через главный вход и за что бьют чемпиона Москвы?

– И Аню били? – взволнованно спросил Фима.

– Нет. Её оттащили от меня, она кричала им: «Подонки! Бандиты!» В этом же году Аня на чемпионате СССР боролась за первое место с Наной Иоселиани. В решающей партии Нана просрочила время, и, согласно правилам, судьи засчитали ей поражение.

Через неделю из Москвы пришел приказ: решение арбитров отменить, а партию продолжить! Первый случай в истории шахматных соревнований! Аня прийти на доигрывание отказалась, и тогда ей зачли поражение. В результате, Аня отстала от Иоселиани как раз на отобранное у нее одно очко. Но через два года Аня все-таки стала чемпионкой страны. И случилось это в день 7 ноября 1984 года, годовщину Октябрьской революции! И газете «Правда» пришлось сообщить, что на чемпионате СССР в Киеве золотую медаль завоевала Анна Ахшарумова.

Но однажды власть проявила «гуманизм» – мне дали сыграть в чемпионате Москвы 1984 года, и я, сволочь такая, взял да выиграл его, – кстати, в том же году Аня стала двукратной чемпионкой СССР! – и на церемонии, посвященной закрытию турнира, я потребовал выпустить из страны семью Корчного: сын его Игорь долгое время скрывался от армии – служба в армии была лучшим на то время способом присобачить молодому человеку секретность и не выпускать его из страны, – но потом был пойман и посажен в тюрьму. Моя фраза «Тень тюремной решетки не должна падать на шахматную доску» вышла на первых полосах самых тиражных западных газет. Как вам фраза? Я думаю, что даже ты, Юра, похвалил бы меня за неё.

– От всех этих историй о шахматах на высоком уровне, – сказал Валерий Николаевич, – у меня сложилось впечатление, что шахматы – это и не игра вовсе, а битва мутантов со смертельным исходом

– Шахматы действительно в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков были битвой, правда, уж извините, Валерий Николаевич, не мутантов, а титанов, и без смертельного исхода. А советская власть, больная от необходимого ей всегда и во всём безусловного престижа, превратила шахматы в кровавую мясорубку… Началось это с Московского международного турнира 1925 года, который имел огромнейшее агитационное значение. Этим турниром был дан мощный толчок развитию шахматной игры в СССР, естественно прозванному «шахматному движению в СССР». Движение – не иначе!

– Но при этом СССР вырастил толпу гениальных шахматистов.

– А в какой нормальной стране можно годами бесплатно пестовать способного шахматиста? Растить чемпиона мира? Кормить его, поить, посылать за государственный счёт на престижные турниры? Давать за привезённые победы такую жизнь, которая и не снилась обывателям?

– Я смотрю на футболистов, – сказал Юра, – проигравших матч, уходят они с поля расстроенные, не более того. А в шахматах проигрыш – всегда трагедия!

– Конечно! В шахматах один человек вмещает в себя всю футбольную команду! В нём одном средоточие эмоций всех футболистов! Мне вообще кажется, что поединки один на один – самые разрушительные для здоровья и психики человека.

– Сколько же вас будут мучить? – спросил Фима.

– Кто знает… Пишем лидерам США, писали Брежневу. Теперь пишем Горбачёву. Выходили с Аней на демонстрации, устраивали голодовки. Перед самой смертью Брежнева, я голодал 38 суток, а Аня – 21 день, правда, пили воду, а незабвенный Леонид Ильич умер, и мы стали никому не интересны… В начале 1986-го наши друзья в Швейцарии в рамках проходившей там конференции по правам человека организовали шахматный турнир под названием «Салют, Гулько!» В знак солидарности с ними мы объявили десятидневную голодовку, а потом целый месяц выходили на демонстрации протеста. Одну из таких демонстраций Фима, наверное, хорошо помнит…

…Фима действительно хорошо помнил эту демонстрацию! Это случилось в конце апреля, после восьмисуточной отсидки Фимы в «Матросской тишине», но до визита к Фиме виртуального лейтенанта. А произошло всё так: после завершения семинара к Фиме подошли Борис Гулько и Валерий Николаевич.

– Фима, давайте проводим Борю вместе.

Фима понял, что предстоит серьёзный разговор, так как в своей квартире о чём-либо действительно важном, связанным с «отказными» делами, Валерий Николаевич предпочитал не говорить, подозревая, не без основания, что квартира находится на «прослушке». Вышли. Встали под уличным фонарём.

– Фима, – обратился к нему Борис Гулько, – вы работаете в театральном училище, что находится в двух шагах от Гоголевского бульвара, где мы с Аней предполагаем послезавтра, в понедельник, в 12 часов дня, провести демонстрацию. Если вам не трудно, не могли вы подойти к этому времени к памятнику Гоголю, чтобы всё, что произойдёт увидеть собственными глазами и рассказать обо всём увиденном Валерию Николаевичу с тем, чтобы он оповестил журналистов. Я уверен, что нас загребут. Фима, я нисколько не обижусь, если вы откажетесь…

– О чём вы говорите, Боря? Я буду там, как штык!

И поймал, нежный, признательный взгляд Ани. На том и расстались.

В означенный понедельник, скинув с себя рабочий халат, Фима, одетый Тиной во всё тёплое и серое, едва отличимое от цвета асфальта, отправился на Гоголевский бульвар и уже без четверти двенадцать с книжкой, впопыхах вытащенной из книжного шкафа, оказавшейся тоненьким томиком стихов Баратынского, расположился позади постамента на лавке, самой ближней к нему. Ровно в двенадцать, мимо Фимы спокойно прошли Боря, одетый в строгий костюм и плащ, и Аня, – в изящной кофточке поверх платья, – и встали между лицевой частью Гоголя и прямоугольной цветочной клумбой, расположенной в нескольких метрах от постамента. Фима не шелохнулся. Он всё прекрасно видел, и потому становиться первым зрителем предстоящего спектакля необходимости не было. Между тем, Боря полез за пазуху, быстрым движением вырвал оттуда прямоугольный кусок белой ткани и развернул его двумя руками над головой. Тогда, около цветочной клумбы стали собираться люди. Когда их набралось порядочно, Фима с ленцой покинул удобную лавку и присоединился к народу. На плакате чёрной краской было выведено: «Отпустите нас в Израиль!» Милиции не было. Лица Бори и Ани были совершенно спокойны, как будто манифестация в центре Москвы была для них делом очень даже обыденным. А толпа росла и внутри себя переговаривалась.

– Смотри, евреи как раскудахтались!

– Он-то – типичный еврей, а она – хорошенькая и очень похожа на русскую! А пошла за еврея!

– Ну, и умница! За вас, что ли, алкашей выходить?

– Интересно, кто он?

– Да что, не видно? Только что от мясного прилавка.

– Не скажите. Выглядит интеллигентно. Мне даже кажется, что я где-то видел его физиономию… Чуть ли не в газете… А она – уж точно не мясник – вон какая худющая!

– И что за них держатся? Чего их не выпустить? Дышать стало б легче!

– Интересно – муж и жена, полюбовники или коллеги?

– Коллеги… по сионизму.

– Ну и дела пошли у нас в стране – ни милиции, ни других органов…

– Да, другие времена настали!

– Это ж, какие другие?

– А вы при Сталине так спокойно балагурили бы при виде такого? Небось, первым бросились бы избивать их.

– Ох, не к добру это, что евреи убегать стали… Как крысы с корабля…

– А смелые ведь ребята! Я б точно так не смог!

– Да оставьте вы – «смелые». Ну, получат 15 суток, и дело с концом.

– 15 суток? А этот, Щаранский их?

– Так я ж и говорю – времена другие.

– И я очень надеюсь, что более радостные, чем были…

Фиме очень хотелось и самому продолжить разговор на эту тему, но он был на задании.

Наконец, подкатила белая милицейская «Волга». Из неё выскочили два молоденьких милиционера, решительно направились к демонстрантам и начали что-то выговаривать им. Боря и Аня в ответ отрицательно мотнули головами. Один из милиционеров стал говорить в переговорное устройство, очевидно, с начальством. Закончив говорить, стал слушать, что говорят ему. Закивал головой и обратился к толпе:

– Граждане, расходитесь! Вы мешаете другим прохожим!

И в этот момент подкатили «хозяева». На чёрной «Волге». Из неё выскочили три молодца в одинаковых плащах, двое из них в два прыжка оказались около Бори и вырвали из его рук плакат. Третий, белобрысый, схватил Аню за локоть и пытался оторвать от Бори. Ему это не удалось, тогда первые двое заломили Борину руку, за которую держалась Аня, оттащили Борю, и белобрысый, схватив Анину руку чуть выше локтя, – и это наверняка было очень больно, – повёл её, скорее, потащил, к милицейской машине. Аня вырывалась, и белобрысому было нелегко. В конце концов, ему пришлось обхватить её за шею и волочь за собой. Волочить Аню… А ведь казалось, дунь – и она полетит…

А скрюченного, с заломленными руками Борю, чекисты быстро и мощно тащили к своей «Волге», и слышно было, как шаркали подошвы его ботинок по асфальту. Подтащив, швырнули внутрь, один из чекистов полез за ним, другой бегом бросился к милицейской машине, куда была втиснута Аня, что-то приказал водителю, и через мгновенье Гоголевский бульвар обрёл первозданную чистоту, а Гоголь, стоящий во весь рост на высоченном постаменте, улыбающийся и излучающий оптимизм, будто благословлял чекистов, проведших столь блестящую операцию над «жидами».

Фима немедленно позвонил Валерию Николаевичу и подробнейшим образом описал всё, что произошло на его глазах. Вернулся в училище. Кое-как доработал. Домой вернулся в поганейшем настроении. Долго, во всех подробностях, словно изгоняя из себя увиденное, рассказал Тине о Боре и Ане. Вечером Тина потащила его в кино на фильм Германа «Мой друг Лапшин». Скорей всего, это был не тот фильм, который надо было в этот день смотреть Фиме. Ночь была кошмарной – Лапшин избивал Аню, она кричала; затоптанный чекистами, Боря смотрел на неё и выл. Потом белобрысый чекист пытался сорвать с Ани одежду, а она выскользнула из его рук и полетела…

Гульков выпустили из милицейского участка через двое суток…

В те дни Фима сочинил посвящённое им стихотворение. Вот оно:

Свели двух гениев, мутантов…Еще качаются со снаЧетыре скованных мустанга,Четыре скованных слона.Часы вдруг щёлкнули, и спешноДве волосатые рукиШвырнули жертвенные пешкиНа смертоносные штыки.Их руки яростны и быстры,Меж ними желтая доска,Меж ними ненависти искрыИ одиночества тоска.Атаки зреют справа, слева…И двое рубятся в бреду,И умирают королевыНа девятнадцатом ходу.О, жарких битв хмельное зелье!..И тихо пал последний слон —Красиво умирают звери,Не перекошенные злом.Ах, не фигурки б им, а колья!..Последний дьявольский прыжок,И мертво вытянулись кони,Уставясь глазом в потолок.Они усталы и сутулы…А кровь все гуще, все жирней —Убитые скатились туры,Оставив голых королей.И, словно ветошь, их швырнулиВ незащищённые углы.Метались от последней пулиПо скользким клеткам короли.Ничья… Они в свои каютыСпешат, чтоб смыть сраженья пыль.…Им снятся чудища-дебюты,Что пожирают миттельшпиль.И вместо тур им снятся танки,И вместо женщины – доска,Им снится грозный КапабланкаИ наблюдатель из ЦК.Им снится денежная речка,В Кремле устроенный обед,На Новодевичьем местечко,Да пара томиков побед……А в зале над клочком билетнымКряхтит уборщица… И наРисталище тысячелетнемКладбищенская тишина…– Какое-то оно кровавое, – сказала Тина.

– Под стать моему настроению.

Гулькам стихотворение он не показал.

…Но вернёмся к прерванному нами разговору в доме Валерия Николаевича.

– И всё-таки, – сказал Фима, – я не понимаю, почему вас не отпускают.

– Шахматные боссы убедили отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС и КГБ, что в случае моего выезда на постоянное жительство за границу, я, являясь сильным гроссмейстером, смогу оказать помощь «отщепенцу» Корчному в его борьбе с Карповым за звание чемпиона мира. Для меня это стало приговором. Вот они и стараются сделать из меня не сильного гроссмейстера… Убить во мне шахматы. Мерзавцы… Они хотят подчинить себе шахматы! Они никогда не поймут, что в настоящие шахматы может играть только свободная личность. Корчной, Каспаров, Карпов…

– Карпов? – удивился Валерий Николаевич.

– Именно! Потому что он свободен в их рамках. Ему позволено в этих рамках всё! Ему не нужна никакая другая свобода! Поэтому я не верю, что долго протянет в этих рамках Каспаров. Он внутренне независим, и я уверен, что рано или поздно произойдёт взрыв. Но пока и он свободен, правда, в меньшей степени, чем Карпов.

Как-то Витя Корчной рассказал мне такую историю – не берусь судить, насколько она правдива. Ему поведал её в конце 1960-х годов один знакомый геолог, подаривший ему несколько шахматных фигурок, кое-как сделанных из дерева. Вот эта короткая история. На Колыме поставили лагерь. Привезли несколько сот заключенных, стражу, еды на месяц. А потом начальство про этот лагерь забыло. Забыло и всё. Когда через полгода на это место пришли геологи, они смогли подобрать только несколько сот скелетов и… эти шахматные фигурки. Фигурки, так и не ставшие заключёнными… Цена свободы…

– Чёрт, – пробормотал Юра, – какой сюжет! Скажи, среди найденных скелетов были и охранники?

– Я не спрашивал у Корчного… – растерянно проговорил Боря.

– Сумасшедшая ситуация! Выходит, что охранникам даже радио не дали! Кончился бензин, и единственная полуторка превратилась в сугроб. Продукты питания не подвозят. Голод. Несколько отчаявшихся охранников пытаются пешком добраться до какого-нибудь селения. По дороге гибнут – метель, мороз. Назревает «беспощадный» голодный бунт – самый страшный, самый решительный и разрушительный бунт, когда не жалеют ни себя, ни других. Охранники боятся стрелять – их разорвут заключённые. Они в ужасе бегут. Заключённые – за ними, думая, что те знают дорогу. Чудовищная полярная зима уничтожает всех… И в одном из бараков находят шахматные фигурки… Ну, кто из ныне здравствующих писателей вытянул бы такой сюжет?

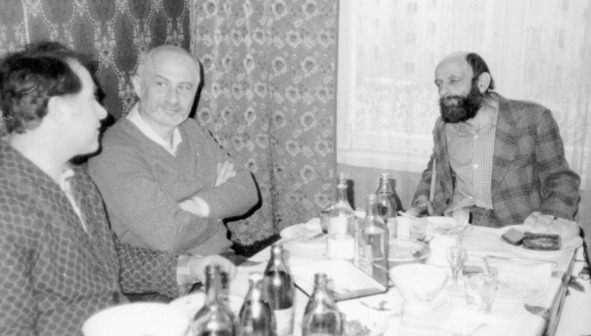

Внесеминарское застолье в доме В. Н. Сойфера. 1986 год. Слева направо: В. Н. Сойфер, Б. Ф. Гулько, Ю. А. Карабчиевский. Фото автора

– Вы, – спокойно сказал Валерий Николаевич.

– Извините. Меня занесло, – тихо произнёс Юра. – Ах, как я всем вам завидую, в вас столько энергии, оптимизма. Вы выстроили своё будущее, и я не сомневаюсь в исполнении всех ваших планов. И, глядя на вас, я понимаю, что депрессия – это именно невозможность выстроить своё будущее. И не из-за того, что это неисполнимо, а из-за непонимания, каким оно должно быть. Уехать… Ах, на тоску, я был бы согласен. На невозможность существования вне России – нет.

– Юрий Аркадьевич, но ведь и Бунин, и Набоков, и Ходасевич… – сказал Фима.

– Да, конечно… Вечный довод… Но ведь никто не знает, что они пережили. Кроме того, их психика, психика свободных людей, формировалась в Царской России, для них – прекрасной, свободной стране. И потому их психика была иной, чем у нас, рабов, привязанных к своему стойлу и так привыкших к нему, что свободу могут и не пережить…

– А я уверен, рухнет это стойло, и в очень скором времени! Жрать уже нечего! Глаза у россиян стали волчьими! Да вы, Юра, на мой стол не смотрите – всё из «Берёзки»! Мы, «отказники» – привилегированная каста в стране победившего социализма. Мы питаемся, как члены родного ЦК! Всё, всё у них полетит вверх тормашками! Я вчера прочёл в газете «Правда» – а её нынче надо читать всю, от корки до корки, – что предстоит закупка пшеницы! Россия закупает пшеницу! Безумно интересно!

И все дружно выпили.

…Гульки в ноябре 1986 года получили разрешение на выезд. Уехали они тихо, без проводов, ежеминутно ожидая провокации властей, кожей чувствуя, как те ненавидят их. Аню в Шереметьево повезли прямо из больницы, где она лежала с воспалением лёгких…

…И случился в это время взрыв в Чернобыле, горячий ветер которого убил Фиминого дружка, однокурсника, милого, добродушного, необыкновенно талантливого химика Диму Осадчего, одного из первых специалистов, посланных в Чернобыль. Отец Димы, сообщив Фиме по телефону о гибели сына, добавил: «Ну, и стал быстро доктором наук. Ну, и что?»

На похоронах Димы было много бравого вида молодых людей…

И пришла жуткая ночь с кричащим ему Димой Осадчим: «Помоги, Фима! Помоги!»

И через несколько дней к Фиме пришёл лейтенант…

– 17 —

И действительно, стало так, что есть стало нечего. Уволившаяся Тина, несмотря на «растущую» беременность, занималась добыванием растительной пищи на базаре, а Фима преуспел в деле добывания мяса. Недалеко от училища, в месте, где улица Арбат пересекалась с Поварской улицей, находился небольшой магазин под сочным названием «Мясо». Мясником там работал мрачный, казавшийся неприступным Михаил Захарович. Получив от него мясо, Фима тихо выносил его из подвала, где Захарович разделывал туши, непосредственно на улицу, через запасной выход. Фима расплачивался за мясо строго по прейскуранту. Так в чём же был у Михаила Захаровича навар? Не поверите – в билетах на все без исключения спектакли театра им. Вахтангова. Ибо дочь мясника была фанатичной театралкой. Покупать билеты в театр для Фимы труда не составляло (Захарович расплачивался за них тоже строго по прейскуранту), а за постоянную помощь театральным плотникам доставались ему иногда и пригласительные билеты, не стоившие ни копейки.

Время шло, и лицо Захаровича мрачнело. Любовь дочери к театру не уменьшалась, а количество мяса уменьшалось, и очень. Были страшные минуты, когда Фима заставал мясника просто читающим книгу. Но Захарович старался, ибо любил Фиму. И не только за билеты для дочери, но и за подарки в виде иностранных сигарет, безделушек и – редко, правда, – за виски. Поэтому, даже в опустевшем подвале для Фимы полтора-два килограмма мяса почти всегда находились. Но само предприятие становилось всё более опасным, особенно выползание из подвала на улицу, где могли находиться в это смутное время немало наблюдателей.

Добыча продовольственных продуктов стала профессиональным занятием москвичей. При словах «Там дают…», люди срывались с места и бросались по указанному адресу. В Москву съезжались сотни тысяч людей из Подмосковья и близлежащих городов для закупок хотя бы чего-нибудь. Началась антиалкогольная компания. Огромные массы дееспособного населения страны Советов стояли в гигантских очередях за вино-водочными изделиями и, заполучив их, вставали в очередь за закуской. Особо дальновидные взялась за самогоноварение. Страна под названием Советский Союз менялась на глазах. Скорее всего, наступил обещанный ещё Хрущёвым коммунизм. Оставалось только исхитриться жить в нём.

По-особому чувствовали изменения «отказники». Во-первых, «пошли» разрешения. Во-вторых, иностранцев, посещающих отказников, стало в два раза больше. В-третьих, на следующий год должна была произойти встреча Горбачёва с Рейганом, и вот тогда – никто из «отказников» не сомневался в этом – Рейган «выдаст» ему… А встреча их в Женеве в 1985 году по поводу ядерных вооружений, «отказники» вообще не считали за встречу – о них там, кажется, не было сказано ни слова…

Заметно активизировались антисемиты. Созданное в 1985-ом году общество «Память», названное так в честь полуграмотного, в смысле интерпретации российской истории, романа Владимира Чивилихина «Память», к концу 1986 года превратилась в организацию, претендующую на роль главного идеолога русского националистического движения, что ещё более поспособствовало желанию евреев уехать из страны. Евреям доставалось от «Памяти» на митингах, общественно-культурных мероприятиях, в многочисленных статьях расплодившихся газетёнок и печатных листков, воззваниях и густо намалёванных плакатах. Но погромов не было – власть относилась к «Памяти» с несколько брезгливой снисходительностью, но распускать руки не позволяла, ибо велика стала зависимость СССР от западных поставщиков еды и от переговоров с Западом по сокращению разоряющих страну вооружений. Кроме того, уж очень криклива была «Память». А крикливость пугает только в первый раз. Страшны молчаливые, сжавшие тонкие рты, юдофобы. Они, чуть пьяные, молча садятся на коней, в их руках – горящие факелы, биты, вилы, сабли, и вот погромная кавалерия влетает в еврейское местечко и сжигает, убивает, уродует, насилует… Такой жуткой картины «Память» в еврейских снах не вызывала. Но уехать хотелось…