Полная версия:

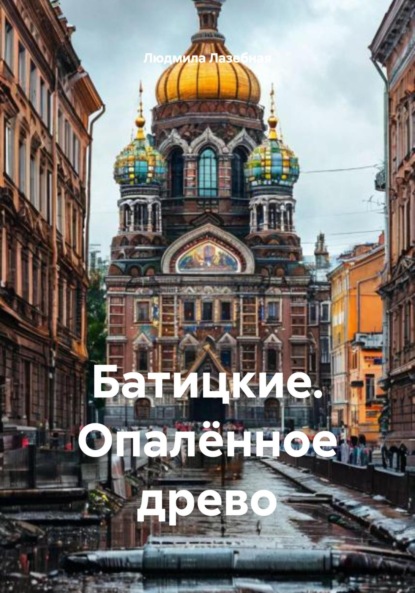

Батицкие. Опалённое древо

Вернувшись домой, она не рассказала мужу о случившемся, но и на кладбище столь часто ездить перестала. Что-то подсказывало ей, что это был не обычный случай. Через несколько дней, подготовившись, Татьяна Петровна отправилась в церковь к заутрене.

– Не могу никак смириться с утратой дочери. Часто хожу на погост. Подолгу говорю с моей Марусенькой на её могилке. Каюсь, что много скорблю! – сказала она духовнику на исповеди.

– Раз грех тобой осознан и исповедан, ты, дочь моя, как истинная христианка должна своей жизнью доказать покаяние. Это означает очень простую вещь: не совершать больше исповеданный грех. А это – самое сложное, самое мучительное… Важно помнить слова Господа из Евангелия от Матфея: «От дней же Иоанна Крестителя и доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают Его». Употреблять усилие в христианской жизни означает – бороться с грехом в себе, взять свой крест и пойти за Христом, либо, преодолев любые трудности, вновь подняться и с честью выполнить свой святой долг. Если ты, дочь моя, будешь истинно бороться с собой, то скоро ощутишь, как от исповеди к исповеди спрут греха начнет ослаблять свои щупальца, и душа твоя все свободнее задышит. Именно жестокая, непримиримая борьба с грехом усиливает в нас веру – «и сия есть победа, победившая мир, – то вера наша», – сказал ей мудрый батюшка и отпустил грехи.

*

* *

В один из затянувшихся летних вечеров в период белых ночей Сергею Васильевичу не спалось. Чтобы не разбудить жену, он перебрался из спальни в свой рабочий кабинет, где погрузился в чтение свежей газеты «Петербургские ведомости», которую на стол профессору с вечерней почтой заботливо положил Тимофей. Внимание Батицкого привлёк заголовок «Сараевское убийство». Трагическая новость сообщала о политическом убийстве 28 июня 1914 года эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, и его жены, герцогини Софии Гогенберг, в Сараево. Жизнь надежды империи, будущих монархов оборвал револьверными выстрелами в упор сербский гимназист Гаврило Принцип, являвшийся членом тайной организации «Млада Босна», боровшейся за объединение всех южнославянских народов в одно государство, независимое от Австро-Венгрии. Шестеро террористов, вооруженных револьверами и самодельными бомбами, успели ранить ещё двадцать человек. От такого известия сон покинул профессора: разве тут заснёшь, если в воздухе запахло войной. Это была первая мысль, что пришла в голову Сергею Васильевичу. И он не ошибся. Уже утром о том же загудел весь Петербург…

Спустя месяц после трагедии пресса сообщила о новом развитии мировых политических событий. «Двуединая монархия», как называли в то время Австро-Венгрию, – самое многонациональное государство в Центральной Европе, чьи границы пролегали от Западной Украины до Италии, от балканской Боснии до чешской Праги и польского Кракова, выставила ультиматум Сербии, который был частично отклонен, и 28 июля империя объявила Сербии войну. Прочитав об этом, взволнованный профессор Батицкий щелкнул выключателем бронзовой настольной лампы под зеленым абажуром, погасив свет в кабинете, и взглянул через окно в ночное звездное небо… Через минуту Сергей Васильевич снова зажег лампу, в задумчивости аккуратно сложил газету и обхватил голову руками. Его предположения и опасения, сформированные за последние годы и основанные на логических выводах, начали сбываться.

*

* *

Не только Сергей Васильевич Батицкий, с конца XIX века весь мир наблюдал нарастающее напряжение между двумя группами держав, соперничавшими в Европе, Африке, Азии и на Ближнем Востоке за экономическое и политическое влияние. Великобритания, Франция, Россия, США, Австралия, Канада, Япония и другие страны Антанты стремились сохранить и упрочить свое положение. «Центральные державы»: Германия, Австро-Венгрия и их союзники Болгария и Турция боролись за передел мира, колоний, сфер влияния и нового приложения капитала и делали всё возможное и невозможное, чтобы войти в число лидеров мировой экономики и политики за счет ослабления противника. «Спусковой крючок сработал! У Германии развязаны руки! Россия, естественно, обязана поддержать дружественную славянскую Сербию», – так считал профессор.

Через пару дней и эти тревожные опасения Батицкого и ещё многих и многих других умных, прогрессивных людей, внимательно следящих за политикой, стали воплощаться в реальность. Для того чтобы поддержать Сербию, тридцатого июля Россия начала всеобщую мобилизацию. А в ночь с тридцать первого июля на первое августа Германия потребовала от России прекратить мобилизацию, но в этот же день, не дожидаясь ответа, объявила ей войну. Выйдя на балкон Зимнего дворца, 2 августа император Николай II зачитал скопившемуся со стороны Миллионной улицы и Невского проспекта на Дворцовой площади народу и построенным войскам Манифест о начале войны с Германией. Император говорил мало, менее пяти минут, сказав, что долгом России является защита наших православных братьев на Балканах. Но его речь вызвала в первые дни Великой войны невиданный ранее подъём патриотизма. Студенты добровольно покидали университеты, рабочие – свои заводы, и все, в том числе даже известные литераторы, добровольцами уходили на фронт. Многие русские женщины, следуя примеру императрицы Александры Фёдоровны и дочерей царской семьи Романовых, записывались на специальные курсы и становились сестрами милосердия, чтобы помогать раненым в госпиталях… Всё немецкое в русском обществе стало восприниматься с ненавистью. В связи с войной с Германией 31 августа 1914 года на пике всё возрастающих патриотических чувств народа Санкт-Петербург был официально переименован в Петроград.

«Мировой военный пожар» разгорался всё стремительнее. Примеру Германии последовала Австро-Венгрия. Спустя пару дней Германия объявила войну поддержавшей Россию Франции, а четвертого августа Великобритания объявила войну Германии. Постепенно в военный конфликт двух международных коалиций оказались втянутыми тридцать восемь государств, две трети населения всего земного шара. Боевые действия распространились на Ближний Восток, в Африку и многие районы необъятной Азии.

*

* *

Эти события совершенно выбили из равновесия супругу профессора. Татьяна Петровна, как затравленная тигрица, металась по своей комнате, не зная, что думать о судьбе старшего сына, служившего на белорусско-польской границе Российской империи с Восточной Пруссией. Сведений от Антона не поступало более месяца.

«Почему бы людям не жить в мире и согласии? – размышляя, спрашивала Татьяна Петровна невидимого собеседника. – Почему должны гибнуть лучшие из лучших, те, которые рождены для счастья и жизни? Неужели людям не хватает места на Земле, почему они стремятся захватить земли других народов?» Ответов на эти и другие вопросы у бедной матери не было.

Положение этой несчастной женщины усугублялось депрессивным состоянием сына Николая и постоянным отсутствием мужа. Подруг и приятельниц для общения у нее не было. Так уж было заведено в их семье, что праздное общение и пустые светские беседы не приветствовались. Муж был занят постоянно, а сама Татьяна Петровна все свободное время посвящала детям. Теперь же она была словно птица со сломанным крылом. Как спасти Антона и как помочь Николя, она не знала и в конце концов приняла решение – молиться. Молилась она неистово, по несколько часов кряду.

Глядя на Татьяну Петровну, старый и верный Тимофей, тоже чувствуя неладное с молодым подпоручиком Антоном Батицким, уговорил Варварушку сходить с ним к гадалке на Гончарную улицу, что неподалеку от Александро-Невского монастыря. В один из теплых дней в конце августа 1914 года Тимофей и Варвара отправились к гадалке. По слухам, это была знатная петроградская ведьма, умевшая за приличные деньги говорить даже с умершими.

– Ох, дядько Тимофей, боязно мне! А коли она страшная какая, да и бесы у нее на подмоге, што тогда делать? – испуганно шептала старику Варвара, крепко вцепившись в свой узелок.

– Не боись, Варюха-горюха, самому страшно! Да шуткую я! Подумашь, на картях гадаить! Вона у нас в Городишах-то ведьма так ведьма живёть! Энта по ночам то в свинью, то в кобылу превращаца могёт. А то вот в энтом годе, мне мой свояк рассказывал, будто в чёрную овцу превратилась.

– Ох, батюшки-светы! – троекратно перекрестясь, воскликнула Варвара и на мгновение остановилась, глядя на старика. – Неужто в овцу?

– Как есть в овцу! И хвостом вот так шевелила! – приложив правую руку на место хвоста, показал старик.

Две мимо проходившие бабы отшатнулись от него в стороны и, оглядываясь, ускорили шаг.

– А как же узнали, что это она? – спросила недоверчивая, но впечатлительная Варвара.

– Дык она до энтова в лаптях была и в черной шалетке, так она, как тока колодец-то обошла, вышла овцой, шалетка на овечьей шее и лапти на задние ноги обутыя. Вот тах-то! – невозмутимо пояснил Тимофей.

– Вот же бывают чудеса! Спаси и сохрани от такого! – снова осенив себя крестом, Варвара теснее прижалась к старику, бодро хромавшему на деревянном протезе.

– Ты, Варюха, не боись! Ты, главное, деньжонки покрепши даржи, – подучивал Тимофей.

В парадной, где жила гадалка, было чисто и пахло сырой известью. Прямо на ступеньках лестницы сидели несколько понурых баб из простонародья. В углу, громко всхлипывая и сморкаясь, нарочито повернувшись ко всем присутствующим спиной, возле окна стояла невысокая женщина средних лет – тоже явно из «простых». С первого же взгляда на неё было ясно, что одета она была не по ранжиру, словно с чужого плеча. Уж больно неказисто смотрелись на ней и дамское платье не по сезону, и фетровая шляпка с лентами. В одной руке «маскарадная дамочка» несколько неуклюже держала поношенный кружевной зонтик от солнца, а другой рукой, прижимая локтем к груди черный лаковый ридикюль, вытирала слёзы. При этом женщина откровенно прятала лицо в платок, словно не хотела, чтобы кто-нибудь случайно узнал её в этом таинственном и странном месте.

Все молча и тихо ждали своей очереди. Разглядывая от нечего делать посетительниц, пришедших раньше их с Тимофеем, Варварушка нервно подумала: «Нелюдимые все, чисто бирюки! Не желают и промеж себя разговаривать, суровые. А может, боятся, как бы кто их не признал!»

– Ну, рассказывай, как звать тебя, чего пришла? – спросила гадалка Варвару, пристально глядя ей в глаза. – Про кого узнать хочешь? Имя его как? – строго взглянув на нее, а затем на крепко прижатый к животу узелок.

– Варвара я, а его Антоном звать… – хриплым голосом произнесла Варюшка.

– Ну, поглядим, где он… С кем он? Что есть? Что будет? И чем сердце успокоится? – ловко раскладывая черные карты с замысловатыми рисунками, сказала гадалка. – Ох, милая, крепись… – начала рассказывать гадалка об Антоне, и от этого рассказа у Варвары покатились слезы…

Выйдя из комнаты, где ведьма принимала людей, Варя молча ухватила Тимофея за рукав и вывела на улицу. Над городом уже взошла луна. Незаметно наступила ночь. Дойдя до Невского проспекта и поворачивая на Пушкинскую, Варвара остановилась и, тяжело выдохнув, сказала:

– Больше ни за что не пойду к гадалкам, хоть режьте меня на кусочки!

– Дык обскажи, хушь, чаво было-то там? Чаво сказала? – с любопытством спросил старик, затеявший это тайное и запрещённое православной церковью дело.

– Не скажу, не дай бог, барин или барыня узнают! Умру, а не скажу! – строго сказала Варвара и ускорила шаг.

* * *

Тем временем по миру уже катилась война. Военные действия в Европе проходили в основном на двух фронтах: на Западном – с Францией, на Восточном – с Россией. Русской армии пришлось начать наступление, не дожидаясь завершения мобилизации, для спасения отступавших армий союзников. В середине августа в дом Батицких городской нарочный принес короткое письмо от старшего сына, переданное через одного из вернувшихся по ранению сослуживцев. Антон сообщал, что по-прежнему служит в инженерных войсках воздухоплавательной роты в Осовецком крепостном гарнизоне, только уже в чине поручика. Всё хорошо, и волноваться не о чем. Однако сердце матери не зря начинало тревожно биться всякий раз, когда, просыпаясь в холодном поту по ночам, Татьяна Петровна вновь и вновь думала о своём дорогом Тоше. Она не ошибалась, что переданное оказией послание от сына было написано им накануне каких-то страшных и неведомых ей трагических событий…

Воздухоплавательное отделение, в которое прибыл военный топограф Батицкий, в крепости Осовец сформировалось первым в России ещё в 1892 году и накопило немалый опыт. Помимо управляемых аэростатов на вооружении Российской императорской армии состояли наблюдательные станции с неуправляемыми змейковыми и сигнальными аэростатами, которые служили средством ближней разведки и артиллерийского наблюдения для корректировки огня крепостных орудий. Будучи молодым подпоручиком, вместе с экипажем Антон месяцами поднимался в воздух в специальной корзине аэростата, с которого были видны окрестности в радиусе четырнадцати километров, и наносил топографическую съемку местности на крепостную карту. Его рота, насчитывающая шестьдесят человек, напрямую подчинялась заместителю коменданта крепости генералу Николаю Александровичу Бржозовскому, отвечавшему за работу артиллерии. Именно он придавал воздухоплавательным змеям – аэростатам, поднимаемым над крепостью на лебедке, огромное стратегическое значение. Зная об этом современном оружии, противник боялся попасть под обзор «Всевидящего Ока» – так немцы окрестили русские аэростаты. Зная о том, что дежуривший наблюдатель незамедлительно передаст по телефону на крепостные батареи точные координаты расположения их пушек, враги старались передвигаться только ночью. Но военные топографы, внимательно следившие за изменением местности, наносили координаты скрытной маскировки противника. В отличие от немецких аэропланов Первой мировой войны, не имевших радиостанций и отличавшихся легкостью и невозможностью вести аэрофотосъёмку, так как пилоты не могли ни на минуту оставить штурвал, российские наблюдательные станции, подолгу висевшие в воздухе, были снабжены качественной фотоаппаратурой и телефонной связью. Их оперативные разведданные имели решающее значение во время ведения боя.

От границы с Пруссией до старинной опорной крепости Осовец, в которой находился первенец Батицких, было «рукой подать» – чуть более двадцати километров. Осовецкая цитадель надежно заслоняла противнику сразу несколько стратегически важных магистральных направлений. Без овладения крепостью немцам не было никакой возможности захватить Белосток, взятие которого открывало кратчайшие пути в Россию на Вильно, Гродно, Брест-Литовск, Минск и в конечном итоге на столицу империи Петроград. К этому времени строительство новых мощных линий оборонительных укреплений, валов и непроходимых рвов, вооружение дотов и всех четырёх крепостных фортов из железобетона и бронедеталей было завершено. И пополнение гарнизона силами 216-го Землянского пехотного полка подоспело вовремя, доставив запасы провианта и медикаментов.

Немцы не заставили себя долго ждать. Вскоре крепостная аэроразведка донесла, что под стенами Осовца появились и рассредоточились в боевом порядке части 8-й Германской армии из сорока батальонов пехоты, с современной легкой артиллерией из семнадцати батарей и в придачу с шестьюдесятью мощными тяжёлыми гаубицами калибром до двухсот трех миллиметров. Каждые четыре минуты в сторону крепости раздавался залп, и летело одновременно до триста шестьдесят снарядов.

Защитники мужественно приняли свой первый бой уже в начале сентября 1914 года и за шесть дней мощного артиллерийского обстрела не сдали врагу ни одной из своих позиций. Над крепостью нависла огромная дымовая завеса от бушевавших пожаров и взрывов десятков тысяч выпущенных снарядов огромной разрушительной силы. Под свист пуль и грохот орудий в Осовец каким-то чудом прибыл государь император Николай II, которому имперская разведка донесла о планирующемся испытании новых видов немецкого вооружения. Неожиданное Высочайшее появление Главнокомандующего Вооруженных сил Российской империи небывало воодушевило русских героев. Его Величество Николай Александрович посещал Осовец и ранее, ещё 26 августа 1897 года, и тогда подарил крепостной Покровской церкви, вмещавшей более восьмисот человек, серебряную, украшенную позолотой икону святителя Николая Чудотворца.

Вспоминая тот первый визит в крепость, Николай II вновь зашёл в пострадавший от бомбардировки Покровский храм и, перекрестившись перед образом Святого Николая Угодника, вдруг спросил у бойцов: «А страшно ли вам было, братцы, во время бомбёжки, когда немец испытал вас на прочность?» Улыбнувшись шутливому ответу бравых защитников Осовца, государь пожаловал наиболее отличившимся, включая коменданта крепости, боевые награды. 26 сентября 1914 года, не зная о его тайном отъезде, немцы начали отчаянный штурм русской твердыни.

Понимая, что из-за болот ни с севера, ни с юга невозможно обойти фланговые фортификации Осовца, командование 8-й германской армии после недельной бомбежки отдало приказ о стремительном штурме стратегически важной цитадели… По численности личного состава, брошенного в этот бой, неприятель почти вдвое превосходил защитников крепости. Успешно обороняясь и слаженно действуя, российские герои отразили и этот натиск врага. Тогда комендант крепости отдал бойцам неожиданную и дерзкую команду о штыковой контратаке противника, что позволило защитникам Осовца более чем на десять километров оттеснить немцев с их первоначальных позиций. С тех пор в крепости в период начала Великой войны родилась частушка, слова которой были напечатаны во многих российских газетах:

Там, где миру конец,

Стоит крепость Осовец, Там страшнейшие болота,

Немцам лезть в них неохота.

Про эту широко растиражированную боевую песню защитников крепости Осовец узнал последний кайзер Германии и король Пруссии Вильгельм II. Он был двоюродным братом и ближайшим родственником российской императрицы Александры Фёдоровны. Их матери являлись родными сестрами. Но даже это обстоятельство, что оба монарха дружили семьями, не помешало Вильгельму развязать столь кровавую Первую мировую войну. Соперничая с юности с Николаем II, глава германской империи буквально был помешан на гигантомании в военном производстве. Ставил задачи немецким конструкторам и проектировщикам создать для германской армии «самую большую в мире пушку», «самый большой в мире дирижабль, линкор, танк». Через свою разведку кайзер Вильгельм II узнал о неоднократном посещении российским императором крепости Осовец и по-особенному заинтересовался этой цитаделью, хвастливо заявив в самом начале войны, что его солдаты, даже не заметив, раздавят эту маленькую «игрушечную» крепость.

* * *

…Осовец, Осовец, а вот ещё один Осовец. Разглядывая вместе с Николя в отсутствие ушедшего на службу Сергея Васильевича географическую карту, Татьяна Петровна с удивлением обнаружила на ней более полутора десятка деревень и посёлков с таким названием.

Так и не сумев представить себе, где среди непроходимых болот и дремучих лесов огромной Российской империи находится нужный ей Осовец, но несколько успокоившись после письма Антона, Татьяна Петровна все-таки решилась выехать с младшим сыном в Пензенскую губернию. Она собиралась провести осень и зиму в родовом поместье, надеясь, что простая жизнь на свежем воздухе пойдет им обоим на пользу. В начале ноября они отбыли из Петрограда на поезде в Москву, а далее их путь лежал до Сызрани. Расстояние было неблизким, однако Татьяна Петровна втайне помнила о предложении старого Тимофея показать Николя известной народной знахарке и верила в правильность принятого решения. С ними поехали Варвара и один из бывших студентов Сергея Васильевича, направлявшийся в Пензу на преподавательскую службу.

С отъездом семьи у Батицкого появилось достаточно свободного времени. Глубокое погружение в научную работу и прежде помогало ему держаться увереннее за жизнь. Сергей Васильевич засел за написание научных статей по теории определенных интегралов, теории степенных функций, их свойствах и графиках, уравнениям пятой степени с целыми коэффициентами. Эти темы давно увлекали его, а одна из них, по теореме Абеля о неразрешимости уравнений в радикалах, даже легла в основу докторской диссертации.

В один из зимних вечеров, чтобы переключиться от увлекательного, но абстрактного мира формул и цифр на происходящую действительность, Батицкий попросил Тимофея принести в кабинет свежие газеты. Читая о событиях в мире, стране и на фронте, профессор вдруг глубоко задумался о смысле жизни человека, о своём собственном предназначении и призвании и о влиянии неожиданного стресса на сознание людей. Так Батицкий пришел к логическому умозаключению, что случившаяся на Масленицу трагедия с его детьми во время катания на горке явилась серьёзным психологическим надрывом для всей его семьи и даже для прислуги. С того злополучного дня всё в жизни каждого пошло под откос. Как разводят мосты над Невой, сама Судьба развела над рекой жизни их семейный незримый мост, прежде соединявший всех воедино. И исправить, восстановить этот сложный и тонко устроенный механизм уже невозможно! Остается жить и ждать, что будет дальше. За последние месяцы Сергей Васильевич изрядно постарел, осунулся и все чаще стал изменять своей привычке – гулять по утрам.

Как-то уже за полночь, сидя у камина и философствуя, он услышал странные звуки то ли в кухне, то ли в столовой. По его мнению, старый Тимофей должен был бы уже спать, однако на кухне слышались его шаги и разговоры. Профессор, зайдя туда, с удивлением увидел, как старик ласково гладит маленького и пушистого серого котёнка, жадно лакающего молоко из тарелки.

– Вот, батюшка Сергей Василич, приблудный котейка. Жалко яво, голодный, а на улице морозно. Дозволь оставить у нас! Пропадет иначе… – Старик смотрел на барина умоляющим взглядом, сощуренных и повлажневших от умиления глаз, слегка склонив голову и подняв брови.

Профессор почему-то вспомнил этот взгляд. Так же умела смотреть его Марусенька. «И кто её такому научил?» – проскочила мысль в голове Батицкого. Вот так же в свое время был куплен и жеребёнок для дочки, которого пришлось продать потом за бесценок, и так же, пустив легкую слезу, она смотрела, когда просила разрешения скатиться на санях с самой крутой горки…

– А как мы его звать будем? – спросил профессор дрогнувшим голосом, подходя ближе и стараясь рассмотреть котенка.

– Дык щас поест, повертим яго, поглядим, хто это, – довольно и радостно сказал старик.

– А зачем же его вертеть? – недоумевая, спросил профессор.

– Ну а как жа, кыль бубенчики под хвостом, знать, кошак! Такой – завсегда в хозяйстве сподручней. А то, вишь, кошки-то нам к весне стока подарков наплодят, нам энто с тобой, барин, не надобно!

– Ах да, я и не подумал! – впервые улыбнувшись за последние месяцы, сказал профессор и погладил котенка по голове. – Ну, если и кошечка, что ж теперь? Раз пришел сам этот маленький жилец, не выбрасывать же его на улицу. Помой его, Тимофей Иванович, да масла дай подсолнечного завтра перед едой.

– А пошто это маслица-то яму? – удивился старик.

– Так животных от паразитов лечат. Я знаю, за границей видал. Доброй ночи, Тимофей Иваныч! – сказал Сергей Васильевич и ушел к себе.

Так в квартире Батицких появился хвостатый жилец Василий, ставший через три месяца толстым и наглым, но при этом весьма аккуратным котом, совершенно забывшим о своем голодном сиротском детстве.

* * *

Татьяна Петровна и Николя наконец-то добрались до Пензенской губернии и, переночевав в Городищах ночь, на рассвете по сугробам пешком добрались до одного из крестьянских домов на окраине.

– Заходи, барыня, заходи, родимая! – открыв скрипучую дверь в натопленную избу, сказала опрятная, одетая в цветастую кофту и сарафан-щучник баба неопределенного возраста. – Давно жду тебя. Вот ужо и серый приходил, повыл-повыл под окном да и ни с чем убёг. А он зазря не приходит… – Баба говорила о чем-то, чего Татьяна Петровна понять не могла, как ни старалась. – Ты, матушка, покамисть, вот тут посиди, а я молодого барина погляжу. Иди суды, барин, не боись, не замажисси, у бабы Марфы завсегда чисто, завсегда тяпло, – говорила баба нараспев, будто пела гипнотически завораживающую песнь, делающую послушным каждого, кто её слышал.

Посадив молодого барина на табурет посреди комнаты, велела закрыть глаза и положить руки на колени, ладонями вверх, будто в ожидании, что ему в них что-то подадут.

– А таперь помолчи, барин, а я пошапчу чуток, – сказала она Николаю и, встав позади него, положила пальцы обеих рук на его лоб, начала шептать и, не отрывая их, медленно и едва касаясь, перебирать ими, будто топталась по лицу, затем по шее, по плечам и дальше вниз по туловищу. Потом сбросила с рук то, что будто насобирала, и Николя вздрогнул, неожиданно услышав позади себя звонкий щелчок. Бабка встала впереди него, снова от средины лба начала свою работу и снова сбросила нечто невидимое, напугав щелчком парня. Затем она ходила, шепча странные слова, вокруг мальчика с зажженной, громко потрескивающей и начавшей вдруг сильно коптить свечой. А напоследок бабушка Марфа тщательно слила с огарка растопленный пламенем и потемневший от дыма и чада свечной воск в воду. Внимательно рассмотрев, как он застыл – в виде мелких узелков, пупырышек и понятных только ей изображений, знахарка велела Николя открыть глаза.