Полная версия:

Политический человек. Социальные основания политики

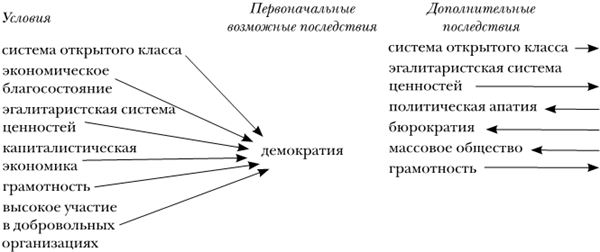

С этой точки зрения было бы трудно идентифицировать какой-то один фактор, кардинальным образом ассоциирующийся с любой сложной, по-настоящему комплексной социальной характеристикой или же «являющийся ее причиной». Скорее все такие характеристики (и в этом состоит методологическое предположение, которым я руководствовался при проведении данного исследования, а вовсе не какое-то самостоятельное, независимое и существенное положение) рассматриваются как имеющие многомерную, многофакторную причинную обусловленность и последствия. Указанное положение можно прояснить с помощью схемы некоторых из возможных связей между демократией, начальными условиями, ассоциирующимися с ее появлением и последствиями существующей демократической системы.

Появление какого-либо фактора по обе стороны понятия «демократия» подразумевает одновременно, что он является начальным условием демократии и что демократия, будучи однажды установленной, поддерживает существование этой характеристики общества, например того, что общество является системой открытого класса. С другой стороны, некоторые из первоначальных последствий демократии, скажем такие, как бюрократия, могут воздействовать как факторы подрыва демократии, на что указывают стрелки, идущие в обратном направлении. Появление какого-либо фактора справа от демократии не означает, что демократия «порождает» его появление, а говорит просто о том, что демократия представляет собой начальное условие, которое благоприятствует развитию данного фактора. Аналогично гипотеза, что бюрократия является одним из последствий демократии, не подразумевает, что демократия – это ее единственная причина, а скорее говорит о том, что демократической системе присущ такой эффект, как стимулирование развития определенного типа бюрократии, при наличии других условий, которые надлежит сформулировать, если центральной проблемой исследования выступает именно бюрократия. Приведенная схема призвана служить в качестве не полной модели общих социальных условий, ассоциирующихся с появлением демократии, а лишь способа прояснить методологическое соображение, связанное с многофакторным (обусловленным многими переменными) характером зависимостей в тотальной общественной системе.

Таким образом, в многофакторной системе со многими переменными фокусом может быть любой ее элемент, а формулирование его состояния и вытекающих отсюда последствий не подразумевает того, что мы пришли к полной и законченной теории необходимых и достаточных условий его появления. В этой главе не предпринимается попытка построить новую теорию демократии, а содержатся только формализация и эмпирическое тестирование определенных наборов зависимостей и соотношений, порождаемых традиционными теориями демократии.

Примечания к табл. II

1) Значительная часть этой таблицы была скомпонована из данных, предоставленных Международным центром городских исследований (International Urban Research) в составе Калифорнийского университета в Беркли, штат Калифорния. Не все страны, принадлежащие к каждой из категорий, использовались для каждого из вычислений, поскольку не для всех этих стран были доступны единообразные данные. Например, данные по Албании и Восточной Германии очень разрозненны и редки. СССР не был включен, поскольку значительная его часть располагается в Азии.

2) United Nations, Statistical Office, National and Per Capita Income in Seventy Countries, 1949, Statistical Papers, Series E, No. 1, New York, 1950, pp. 14–16.

3) United Nations, A Preliminary Report on the World Social Situation, 1952, Table 11, pp. 46–48.

4) United Nations, Statistical Yearbook, 1956, Table 139, pp. 333–338.

5) Ibid., Table 149, p. 387.

6) Ibid., Table 189, p. 641. Для этих показателей основные данные о населении относятся не к тем годам, по которым приводятся сведения о количестве телефонов и радиоприемников, но для целей сравнения между группами эти различия не столь уж важны.

7) United Nations, A Preliminary Report…, op. cit., Appendix B, pp. 86–89.

8) United Nations, Demographic Yearbook, 1956, Table 12, pp. 350–370.

9) United Nations, Statistical Yearbook, 1956, op. cit., Table 127, pp. 308–310. Приведенные цифры относятся к коммерчески произведенной энергии, которая выражена в эквивалентных количествах метрических тонн угля.

10) United Nations, A Preliminary Report…, op. cit., Appendix A, pp. 79–86. Целый ряд стран перечислен в списке тех, где имеется более 95 % грамотных.

11) United Nations, A Preliminary Report…, op. cit., pp. 86—100. Приведенные цифры относятся к лицам, поступившим учиться в самый ранний год начального диапазона, в расчете на 1000 человек суммарного населения, для годов в диапазоне от 1946 до 1950. Первый год начального обучения изменяется в разных странах от пяти- до восьмилетнего возраста. В менее развитых странах к этому возрастному диапазону принадлежит больше лиц в расчете на 1000 жителей, чем в более развитых странах, но это смещает представленные значения для менее развитых стран в направлении увеличения процентной доли обучающихся в школах от суммарного населения, хотя на самом деле в этой возрастной группе школы там посещает меньше детей. Таким образом, смещение данных, взятых из этого источника, укрепляет позитивную зависимость между образованием и демократией.

12) Ibid., pp. 86—100.

13) UNESCO. World Survey of Education, Paris, 1955. Приведенные цифры относятся к лицам, поступившим для получения более высокого образования, в расчете на 1000 жителей. Годы, к которым относятся эти значения, меняются от 1949 до 1952, и определение более высокого образования меняется в зависимости от страны.

14) Получено из Международного центра городских исследований (International Urban Research, University of California, Berkeley, California).

15) Ibid.

16) Ibid.

Глава 3

Социальный конфликт, легитимность и демократия

Легитимность и эффективность

Стабильность любой демократии зависит не только от экономического развития страны, но также от эффективности и легитимности ее политической системы. Эффективность означает фактическое качество функционирования, иначе говоря степень, в которой данная система удовлетворяет основным функциям правящей власти, как их видит большинство населения и такие мощные группировки внутри него, как крупный бизнес или вооруженные силы. Легитимность – способность указанной системы порождать и поддерживать веру в то, что существующие политические институты являются самыми подходящими и приемлемыми для данного общества. То, до какой степени современные демократические политические системы легитимны, в большой мере зависит от путей решения тех ключевых проблем, которые исторически разделяли данное общество, и от того, в какой степени указанные проблемы решены.

Если эффективность прежде всего инструментальна, то легитимность носит оценочный характер. Те или иные группы и группировки рассматривают политическую систему как легитимную или нелегитимную согласно тому, в какой мере ценности этой системы соответствуют их собственным. Важные сегменты германской армии, государственных гражданских служб, в том числе часть чиновников и аристократических классов, отвергали Веймарскую республику не из-за ее неэффективности, а по той причине, что символические представления и базовые ценности этой республики отрицали их собственные символы и ценности. Легитимность как таковая, если рассматривать ее саму по себе, вполне сочетаема со многими формами политической организации, включая и репрессивные. Феодальные общества перед наступлением индустриализации, несомненно, пользовались среди большинства составляющего их населения базовой лояльностью. Кризисы легитимности – это в первую очередь недавний исторический феномен, ставший следствием роста резких расколов между разными группировками, которые теперь благодаря средствам массовой коммуникации в состоянии организовываться вокруг каких-то ценностей, отличающихся от тех, что ранее считались единственно приемлемыми.

Кризис легитимности – это кризис изменений. Следовательно, его корни надлежит искать в характере изменений, происходящих в современном обществе. Кризисы легитимности случаются в периоды перехода к новой общественной структуре, если (1) статус основных консервативных институтов в ходе периода структурных изменений оказывается под угрозой; (2) все крупные группы в составе общества не имеют доступа к политической системе в переходный период или, по крайней мере, как только они начинают выдвигать политические требования. Если после того как новая общественная и социальная структура установилась, эта новая система в течение периода, достаточно долгого для развития легитимности на новой основе, неспособна удовлетворять ожиданиям основных групп (по соображениям «эффективности»), то может развиться новый кризис.

Токвиль дает наглядное и красочное описание первого общего типа утраты легитимности, имея в виду главным образом те страны, которые переходили от аристократических монархий к демократическим республикам: «…однако в жизни народов иногда наступают периоды, когда древние нравы и обычаи разрушены, вера поколеблена, уважение к прошлому забыто и в то же время просвещение еще не получило распространения, а политические права еще ограниченны и ненадежны…» У граждан тогда «нет ни инстинктивного патриотизма, свойственного монархии, ни рассудочного, присущего республике… они остановились посредине между тем и другим и живут в смуте и беспомощности»[106].

Если, однако, в течение этого переходного периода статусу основных консервативных групп и их символам ничто не угрожает, даже невзирая на то, что они потеряли значительную часть своей власти и могущества, то положение демократии представляется намного более надежным и безопасным. И в результате мы имеем довольно-таки абсурдный факт, что десять из двенадцати стабильных европейских и англоязычных демократий представляют собой монархии[107]. Великобритания, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Австралия, Канада и Новая Зеландия – все они либо королевства, либо доминионы под властью монарха, в то время как единственные республики, которые удовлетворяют условиям стабильных демократических процедур, – это США и Швейцария плюс Уругвай в Латинской Америке.

Сохранение монархии очевидным образом сберегло для этих стран лояльность их аристократических, традиционалистских и клерикальных секторов населения, которые возмущались возросшей демократизацией и эгалитаризмом. В итоге, великодушно принимая низшие слои общества и воздерживаясь от сопротивления тем ситуациям, которые могли бы сделать необходимой революцию, консервативные круги общества завоевали или сохранили лояльность этих новых «граждан». В странах, где монархия была свергнута революцией и упорядоченная преемственность наследования оказалась нарушенной, силы, примыкавшие некогда к трону, иногда продолжали отказывать республиканским преемникам власти в легитимности вплоть до пятого поколения или даже еще далее.

Единственная конституционная монархия, которая стала фашистской диктатурой, Италия, считалась, как и Французская Республика, нелегитимной с точки зрения основных групп ее общества. Савойская династия[108] отвращала от себя католиков, разрушая светскую власть римских пап, а также не рассматривалась как легитимная преемница в старом Королевстве обеих Сицилий. Церковь почти вплоть до Первой мировой войны фактически запрещала католикам участвовать в итальянской политической жизни и в конечном итоге изменила свою позицию только из-за страха перед социалистами. Французские католики в течение того же самого периода придерживались аналогичной установки по отношению к Третьей республике. И итальянской, и французской демократиям пришлось на протяжении значительной части их истории обходиться без лояльной поддержки со стороны важных групп своих обществ, причем как на левом, так и на правом фланге. Таким образом, один из крупных источников легитимности состоит в непрерывности и преемственности важных традиционных интегративных институтов в течение того переходного периода, когда появляются новые социальные институты.

Второй общий тип утраты легитимности связан с путями, которыми различные общества справляются с кризисом «вхождения в политическую жизнь» – с решением вопроса о том, когда новые социальные группы получат доступ к политическому процессу. В XIX столетии этими новыми группами были в первую очередь промышленные рабочие; в XX – колониальные элиты и крестьянское население. Всякий раз, когда новые группы становятся политически активными (например, когда рабочие впервые ищут доступ к экономической и политической власти через экономические организации и избирательное право, когда буржуазия требует доступа к властным структурам и участия в них или же когда колониальные элиты настаивают на контроле над своей собственной системой), сравнительно легкий доступ к легитимным политическим институтам имеет тенденцию способствовать завоеванию лояльности этих новых групп по отношению к системе, и они, в свою очередь, могут позволить старым господствующим слоям поддерживать свой статус. В странах вроде Германии, где в течение длительных периодов препятствовали такому доступу – сначала в нем отказывали буржуазии, а позже рабочим – и где для ограничения доступа использовалась сила, низшие слои оказались отчужденными от системы и стали принимать на вооружение экстремистские идеологии, которые, в свою очередь, не позволяли более прочно утвердившимся и признанным группам принимать политическое движение рабочих в качестве легитимной альтернативы.

Политические системы, которые отрицают всякий доступ новых страт к власти кроме как посредством революции, воспрещают также рост собственной легитимности, достигаемый путем вынесения многовековых надежд и чаяний населения на политическую арену. Группы, которые вынуждены силой пробивать себе путь в политическое пространство, склонны чрезмерно преувеличивать возможности, предоставляемые политическим участием. Вследствие всего этого демократические режимы, родившиеся под таким давлением, не только сталкиваются с трудной коллизией, когда не только группы, лояльные по отношению к ancien rėgime (старому порядку), расценивают их как нелегитимные, но и те, чьи вековые надежды не сбылись до конца в результате произошедших изменений, также могут отвергать их. Примером этого служит Франция, где правые клерикалы смотрели на республику как на нелегитимное образование, а какие-то секторы низших слоев обнаружили, что их извечные ожидания далеки от удовлетворения. И сегодня многие страны Азии и Африки, недавно ставшие независимыми, оказываются перед лицом многотрудной проблемы: им необходимо завоевать лояльность масс по отношению к таким свежеиспеченным демократическим государствам, которые могут сделать очень немногое для достижения утопических целей, поставленных националистическими движениями в эпоху колониализма и в течение переходного периода борьбы за независимость.

Да и вообще, если в какой-то момент статус крупных консервативных группировок оказывается под угрозой или же если в критические периоды появляющимся новым группировкам станут отказывать в доступе к политической жизни, то даже в ситуации, когда политическая система в разумной степени эффективна, легитимность подобной системы в целом окажется под вопросом. С другой стороны, серьезная потеря эффективности, которая неоднократно повторяется или имеет место в течение длительного периода, подвергнет опасности стабильность даже самой легитимной системы.

Существенным тестом на легитимность является степень выработки определенными странами общепринятой «секулярной политической культуры», главным образом общенациональных ритуалов и праздников[109]. США создали общую для всех своих жителей гомогенную культуру благоговейного преклонения перед отцами-основателями, перед Авраамом Линкольном, Теодором Рузвельтом и их принципами. Такие общепризнанные элементы, к которым взывают все американские политики, присутствуют далеко не во всех демократических обществах. Так, в некоторых европейских странах у левых и правых кругов разный набор символов и разные исторические герои. Самый отчетливый пример такой страны предлагает нам Франция. Здесь битвы с привлечением самых разных символов, которые начались еще в 1789 г., продолжают, как указывает швейцарский историк и публицист Герберт Люти, «по-прежнему вестись, и проблемы по-прежнему остаются открытыми; каждая из этих дат [крупных политических разногласий] до сих пор по-прежнему делит левых и правых, клерикалов и антиклерикалов, прогрессистов и реакционеров во всех их исторически обусловленных констелляциях»[110].

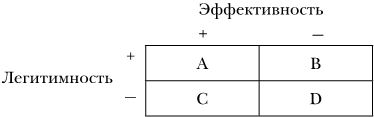

Знания по поводу относительной степени легитимности политических институтов той или иной страны имеют ключевое значение для любых попыток проанализировать стабильность этих институтов в условиях, когда страна сталкивается с кризисом эффективности. Зависимость между различными степенями легитимности и эффективности в конкретных политических системах может быть представлена в форме четырехчастной таблички с примерами стран, характеризующихся различными возможными комбинациями:

Общества, которые попадают в ячейку A и у которых, иначе говоря, высокие показатели по шкале как легитимности, так и эффективности, характеризуются стабильными политическими системами – это, например, США, Швеция и Великобритания[111]. Неэффективные и нелегитимные режимы, попадающие в прямоугольник D, по определению нестабильны и терпят крах, если только они не являются диктатурами, которые поддерживают свое существование силой, как это происходит сегодня с правительствами Венгрии и Восточной Германии.

Опыт политических событий начала 1930-х годов в различных странах иллюстрирует воздействие других сочетаний легитимности и эффективности. В конце 1920-х годов большие и мощные сегменты населения как Германской, так и Австрийской республик не считали правительства своих стран легитимными. Тем не менее оба эти государства оставались в разумной мере эффективными[112]. В терминах приведенной выше таблички они попадают в ячейку C. Когда в 1930-х годах эффективность самых разных правительств сильно упала, те общества, которые занимали высокие места на шкале легитимности, остались демократическими, в то время как целый ряд не совсем легитимных стран: Германия, Австрия и Испания – перестали быть свободными, а Франция с трудом избежала подобной судьбы. Иными словами, выражая суть происходивших изменений в терминах вышеуказанной таблички, те страны, которые переместились из ячейки А в B, остались демократическими, в то время как страны, переместившиеся из прямоугольника C в D, потерпели крах. Военное поражение 1940 г. лишний раз подчеркнуло низкое положение французской демократии на шкале легитимности. Она оказалась единственной побежденной демократией, которая предоставила всеобъемлющую поддержку своему квислинговскому[113] режиму[114].

Ситуации подобного типа демонстрируют полезность такого анализа. В недолговременной, краткосрочной перспективе высокоэффективная, но нелегитимная система – скажем, типа той, что существует в хорошо управляемой колонии, – менее стабильна, чем режимы, эффективность которых относительно низка, но легитимность находится на высоком уровне. Социальная стабильность такой страны, как Таиланд, несмотря на периодически происходящие там coups d’état (государственные перевороты), разительно контрастирует с положением дел в соседних странах, которые ранее были колониями. С другой стороны, длительная эффективность, простирающаяся на несколько поколений, может сама по себе наделить политическую систему легитимностью. В современном мире такая эффективность означает прежде всего постоянное экономическое развитие. Те страны, которые успешнее других приспособились к требованиям индустриальной системы, характеризуются наименьшей степенью внутренних политических напряженностей и либо сохранили свою традиционную легитимность, либо выработали убедительные и мощные новые символы легитимности.

Та социальная и экономическая структура, которую Латинская Америка унаследовала от Пиренейского полуострова, мешала ей следовать лидерскому примеру бывших английских колоний, и латиноамериканские республики не сформировали необходимых символов и ауры легитимности. Выживание новых политических демократий Азии и Африки окажется в большой мере зависящим от их способности на протяжении длительного периода удовлетворять нужды и потребности своего населения, что будет, вероятно, означать их способность справиться с проблемой индустриализации.

Легитимность и конфликт

Всем демократическим системам неизбежно приходится испытывать постоянную угрозу того, что групповые конфликты, которые составляют источник жизненной силы демократии, могут усилиться до такой степени и довести свою страну до такого состояния, когда они грозят дезинтегрировать общество и разрушить его целостность. Вследствие этого любые условия и обстоятельства, которые способствуют смягчению интенсивности межпартийных сражений, принадлежат к числу ключевых факторов, необходимых для демократического правления.

Поскольку наличие умеренно конфликтного состояния представляет собой фактически другой способ определения легитимной демократии, нет ничего удивительного в том, что основные факторы, обусловливающие такое оптимальное состояние, тесно связаны с теми факторами, которые порождают легитимность, рассматриваемую в терминах преемственности символов и статусов. Характер и содержание крупных расколов, воздействующих на политическую стабильность общества, в значительной мере детерминируются историческими факторами, которые воздействовали на то, каким путем были решены – или из-за чего в течение долгого времени оставались нерешенными – важные проблемы, разделявшие это общество.

На современном этапе в западных странах имеют место три крупные проблемы: во-первых, это место церкви и/или различных религий внутри страны; во-вторых, допущение низших слоев, особенно рабочих, к полному политическому и экономическому «гражданству» через посредство всеобщего избирательного права и права на ведение коллективных переговоров и, в-третьих, это никогда не затихающая борьба за распределение и перераспределение национального дохода.

Здесь встает следующий важный вопрос общего характера: рассматривались ли перечисленные проблемы последовательно, одна за другой, когда каждая из них более или менее решается перед тем, как на повестку дня встает очередная, или же эти проблемы накапливались таким образом, чтобы традиционные источники раскола смешивались с более новыми? Поочередное разрешение каждой из напряженностей по отдельности способствует формированию стабильной политической системы; перенесение проблем из одного исторического периода в другой создает такую политическую атмосферу, которая характеризуется скорее горечью и фрустрацией, нежели терпимостью и компромиссами. Ведь люди и партии начинают различаться между собой не просто тем, какими способами они улаживают текущие проблемы, но своими фундаментальными и антагонистическими мировоззрениями. А это означает, что они видят политическую победу своих оппонентов как крупную моральную угрозу и в результате всей системе в целом недостает эффективной ценностной интеграции.

В большинстве протестантских стран борьба за место церкви в обществе велась и завершилась в XVIII–XIX вв. В некоторых из них, например в США, церковь была отделена от государства и согласилась с этим фактом. В других, скажем в Великобритании, Скандинавских странах и Швейцарии, религия все еще продолжает пользоваться поддержкой со стороны государства, но государственные церкви, как и конституционные монархии, перестали быть крупными источниками противоречий. Теперь только католические страны Европы продолжают предоставлять нам примеры коллизий, в которых исторические споры и противоречия между клерикальными и антиклерикальными силами вплоть до сегодняшнего дня по-прежнему политически разделяют людей. В таких странах, как Франция, Италия, Испания и Австрия, быть католиком означает применительно к политической жизни находиться в союзе с правыми или консервативными группами, тогда как антиклерикальность или принадлежность к религиозному меньшинству чаще всего означает союз с левыми силами. В целом ряде таких стран на религиозный вопрос накладывались новые проблемы. Для консервативных католиков борьба против социализма и социалистов стала не просто экономической борьбой или спором вокруг общественных и социальных институтов, но глубоко укорененным конфликтом между Богом и Сатаной[115]. В современной Италии для многих секулярных интеллектуалов оппозиционное отношение к церкви легитимизирует их альянс с коммунистами. И до тех пор, пока религиозные связи укрепляют секулярные политические союзы и группировки, шансы на компромисс и демократическую тактику взаимных уступок в религиозном вопросе остаются слабыми.