Полная версия:

Политический человек. Социальные основания политики

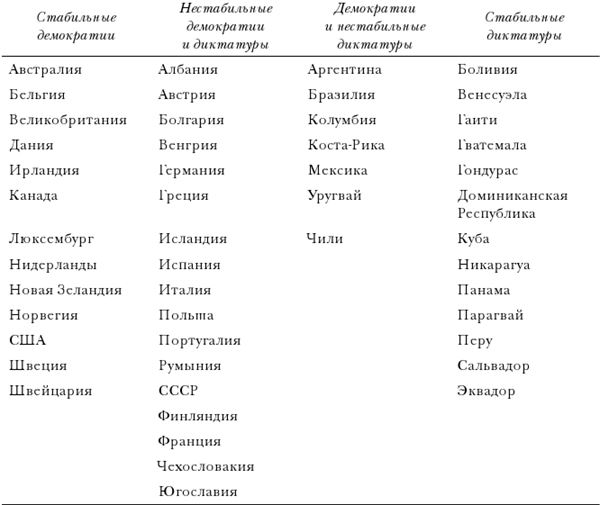

Сравнительное исследование сложных социальных систем неминуемо должно иметь дело, причем скорее суммарно, со специфическими историческими особенностями любого отдельно взятого общества[60]. Однако отклонение данной страны от какого-либо конкретного аспекта демократии не слишком важно до тех пор, пока используемые дефиниции покрывают значительное большинство стран, которые считаются демократическими или же недемократическими. Точная разделительная линия между «более демократическими» и «менее демократическими» странами также не есть нечто фиксированное и основополагающее, поскольку демократия предположительно является не каким-то унитарным качеством общественной системы, а целым комплексом характеристик, которые можно проранжировать многими различными способами. По этой причине я разделил рассматриваемые страны на несколько обобщенных категорий, вместо того чтобы пытаться выстраивать их в каком-то порядке, хотя даже при таком подходе страны вроде Мексики вызывают вопросы.

Усилия, имеющие целью классифицировать все страны, породили целый ряд проблем. Чтобы уменьшить воздействие некоторых осложнений, вызываемых резкими вариациями политической практики в разных частях земного шара, я сконцентрировал внимание на отличиях между странами, принадлежащими к одним и тем же зонам политической культуры. Двумя наилучшими зонами для такого внутреннего сравнения являются, во-первых, Латинская Америка и, во-вторых, Европа вкупе с англоязычными странами. Более ограниченные сравнения могут быть также проведены среди азиатских государств и среди арабских стран.

Основные критерии, использованные для распознавания европейских демократий, – это ни разу не прерывавшееся воспроизведение политической демократии после Первой мировой войны и отсутствие на протяжении последних двадцати пяти лет крупного политического движения, противостоящего демократическим правилам игры[61]. Несколько менее строгий критерий для Латинской Америки был сформулирован следующим образом: обладала ли данная страна историей более или менее свободных выборов в течение преобладающей части периода после Первой мировой войны?[62]

В то время как в Европе мы ищем стабильные демократии, в Южной Америке нас интересуют страны, где не существовало постоянного диктаторского правления (см. табл. I).

Экономическое развитие в Европе и двух Америках

Пожалуй, самое распространенное обобщение, связывающее политические системы с другими аспектами общества, состоит в том, что демократия соотносится с состоянием экономического развития. Чем зажиточнее страна, чем выше ее благосостояние, тем больше шансов, что в ней будет поддерживаться демократия. Со времен Аристотеля и вплоть до наших дней люди утверждали, что только в процветающем обществе, где в состоянии подлинной бедности живут лишь относительно немногие из граждан, может сложиться ситуация, при которой основная масса населения разумно участвует в политической жизни и вырабатывает в себе сдержанность и умение самоограничиваться, необходимые для того, чтобы избегать искушений и не поддаваться призывам безответственных демагогов. Общество, где существует разделение на многочисленные обездоленные массы и маленькую привилегированную элиту, заканчивает в результате либо олигархией (диктаторским правлением небольшого верхнего слоя), либо тиранией (диктатурой, опирающейся на основную часть населения). Если навесить на две указанные политические формы современные ярлыки, то сегодня лицом тирании является коммунизм или перонизм, тогда как олигархия проявляет себя в виде тех традиционалистских диктатур, которые можно найти в разных частях Латинской Америки, а также в Таиланде, Испании или Португалии.

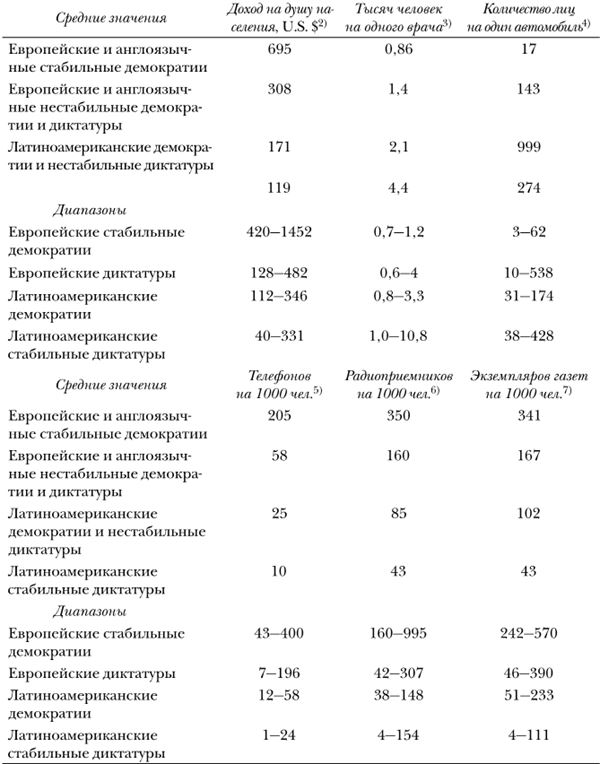

Для предметной проверки этой гипотезы я использовал различные индексы экономического развития – уровни благосостояния, индустриализации, урбанизации и образования, – после чего вычислил усредненные значения (на самом деле средние арифметические) для тех стран англосаксонского мира, а также Европы и Латинской Америки, которые были классифицированы как более или менее демократические.

Таблица I

Классификация европейских, англоязычных и латиноамeриканских стран по степени развития стабильной демократии

Как свидетельствуют данные, приведенные в табл. II, для более демократических стран в каждом случае средний уровень благосостояния, степень индустриализации и урбанизации, а также уровень образования оказываются намного выше. Если бы я объединил Латинскую Америку и Европу в одну таблицу, то различия были бы еще разительнее[63].

Главными из использованных индексов благосостояния служили доход на душу населения, количество жителей, приходящихся на одну автомашину, и количество тысяч жителей, приходящихся на одного врача, а также количество радиоприемников, телефонов и газет в расчете на тысячу жителей. Для каждого из этих показателей различия поразительны (см. табл. II). В более демократических европейских странах на одну автомашину приходится 17 человек по сравнению со 143 в менее демократических. В менее диктаторских из латиноамериканских стран на одну автомашину приходится 99 человек, тогда как в более диктаторских этот показатель составляет 274[64]. Различия в доходах для выбранных групп также очень велики, падая от среднедушевого дохода в 695 долл. для более демократических стран Европы до 308 долл. для менее демократических; соответствующие различия для Латинской Америки составляют от 171 до 119 долл. Диапазоны в равной мере единообразны, причем самый низкий доход на душу населения в каждой группе приходится на категорию «менее демократические», а самый высокий – на «более демократические» страны.

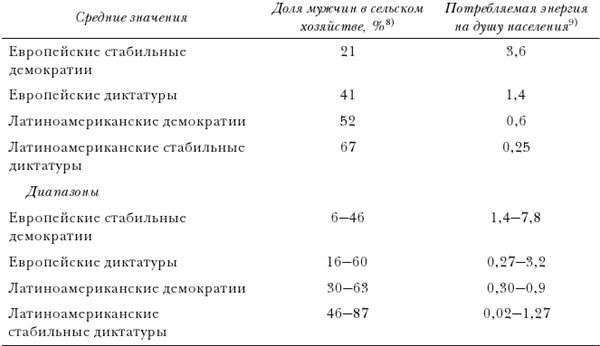

Индустриализация, с которой индексы благосостояния, конечно же, отчетливым образом соотносятся, измеряется процентной долей занятых мужчин, которые работают в сельском хозяйстве, и количеством коммерчески производимой «энергии» на душу населения, которая потребляется в данной стране (она измеряется в тоннах угля, приходящихся в год на одного человека). Оба эти показателя демонстрируют в равной мере устойчивые и единообразные результаты. Средняя процентная доля занятых мужчин, которые трудятся в сельском хозяйстве, смежных с ним отраслях и на связанных с ним рабочих местах, составила 21 % в «более демократических» европейских странах и 41 % в «менее демократических»; соответственно, эти показатели составляют 52 % в «менее диктаторских» латиноамериканских странах и 67 % в «более диктаторских». Различия в количестве энергии, потребляемой на душу населения, столь же велики.

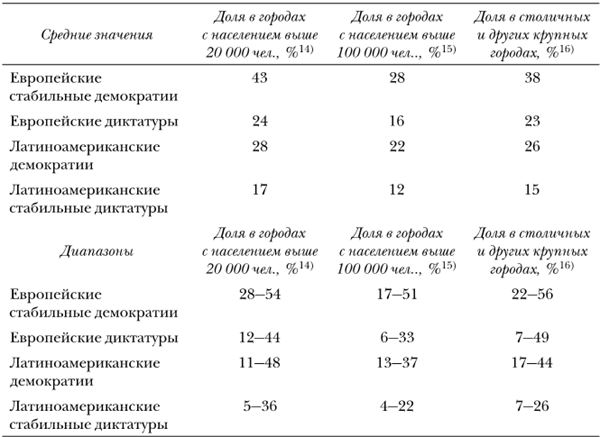

Степень урбанизации также связана с существованием демократии[65]. На основании данных, сведенных воедино Центром международных урбанистических исследований (International Urban Research, Беркли, Калифорния), доступны три различных индекса урбанизации: процентная доля населения, проживающего в общинах численностью 20 тыс. человек и выше, процентная доля населения в общинах численностью 100 тыс. человек и выше и процентная доля населения, проживающего в стандартных столичных районах, агломерациях и крупнейших городах. По всем трем названным индексам более демократические страны набирают более высокие показатели, чем менее демократические, причем для всех изучаемых регионов.

Таблица II

Сравнение европейских, англоязычных и латиноамериканских стран, разделенных на две группы: «более демократические» и «менее демократические», – по индексам благосостояния, индустриализации, образования и урбанизации1), [66]

A. Индексы благосостояния

Б. Индексы индустриализации

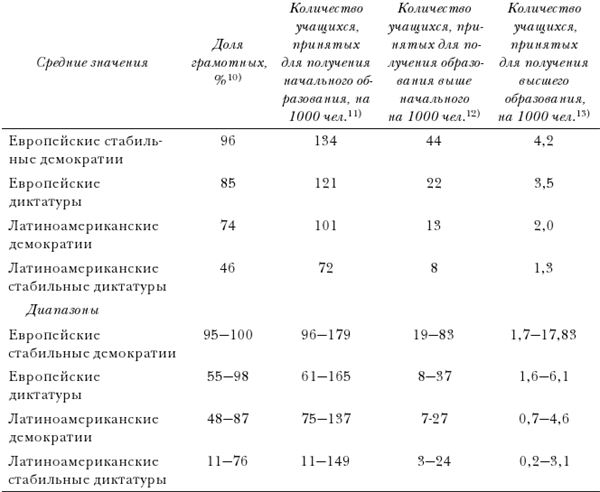

В. Индексы образования

Г. Индексы урбанизации

Многие специалисты высказывали предположение, что чем выше уровень образования у населения какой-либо страны, тем больше в ней шансов для демократии; и, надо признать, доступные сравнительные данные подтверждают это суждение. «Более демократические» страны Европы характеризуются почти поголовной грамотностью: в стране с самым низким ее уровнем этот показатель составляет 96 %, в то время как для «менее демократических» стран средняя доля грамотных равна 85 %. В Латинской Америке разница между средними показателями грамотности – 74 % для «менее диктаторских» стран и 46 % для «более диктаторских»[67]. Количество учащихся в расчете на тысячу жителей, принятых для получения образования на трех различных его уровнях: начальном, среднем и высшем, – в равной мере устойчиво и единообразно связано со степенью демократии. Огромное расхождение показателей демонстрируют предельные случаи Гаити и США. В Гаити заметно меньше детей посещают школы в начальных классах (11 на тысячу жителей), чем в США молодые люди посещают колледжи (почти 18 на тысячу).

Зависимость между образованием и демократией заслуживает более широкого и подробного рассмотрения, потому что вся философия демократического правления трактовала более глубокую образованность в качестве основополагающего требования демократии[68]. Как писал Джеймс Брайс, обращая особое внимание на Южную Америку, «если образование и не делает людей хорошими гражданами, то оно, по крайней мере, облегчает им превращение в таковых»[69]. Образование, по всей видимости, расширяет кругозор человека, позволяет ему понять потребность в нормах толерантности, удерживает его от приверженности экстремистским доктринам и повышает его способность раз за разом делать рациональный электоральный выбор.

Свидетельства безусловного вклада образования в демократию выглядят еще более непосредственно наблюдаемыми и убедительными на уровне индивидуального поведения внутри стран, чем при рассмотрении перекрестных межстрановых корреляций. Данные, собранные агентствами по изучению общественного мнения, которые в разных странах проводили опросы жителей об их убеждениях по поводу терпимости к оппозиции, об установках по отношению к этническим или расовым меньшинствам, а также об их чувствах применительно к многопартийным системам по сравнению с однопартийными показали, что самым важным отдельным фактором, дифференцирующим тех, кто дает демократические ответы, от других лиц, было образование. Чем выше уровень чьего-либо образования, тем более вероятно, что этот человек должен верить в демократические ценности и поддерживать разные виды демократической практики[70]. Все релевантные исследования указывают, что образование в этом смысле заметно более существенно, чем доход, род занятий либо профессия.

Эти результаты должны привести нас к прогнозированию намного более высокой корреляции между уровнями образования в разных странах и существующей там политической практикой, чем мы фактически обнаруживаем. Германия и Франция принадлежали к числу наиболее образованных стран Европы, но это само по себе не привело к стабилизации их демократических систем[71]. Однако вполне может быть, что их высокий образовательный уровень все-таки поспособствовал воспрещению или сдерживанию активной деятельности там других антидемократических сил.

Если мы не в состоянии сказать, что высокий уровень образования представляет собой достаточное условие для демократии, то все доступные свидетельства говорят о том, что этот фактор близок к тому, чтобы выступать в качестве необходимого условия. В Латинской Америке, где до сих пор все еще существует и даже широко распространена неграмотность, только одна из всех стран, где больше половины населения неграмотно, а именно Бразилия, может быть включена в группу «более демократических».

Ливан, единственный член Лиги арабских стран, который начиная с завершения Второй мировой войны сохранял и поддерживал у себя демократические институты, является также, бесспорно, самым высокообразованным членом этой Лиги (в Ливане более чем 80-процентная грамотность). К востоку от арабского мира только два государства, Филиппины и Япония, с 1945 г. обеспечивали существование демократических режимов, причем там отсутствовали сколько-нибудь крупные антидемократические партии. И хотя по уровню дохода на душу населения эти две страны уступают большинству европейских государств, по своим образовательным достижениям они принадлежат к числу мировых лидеров. Филиппины фактически стоят на втором месте после США по пропорции людей, посещающих средние школы и университеты, тогда как Япония имеет более высокий уровень образовательных достижений, чем любая европейская страна[72].

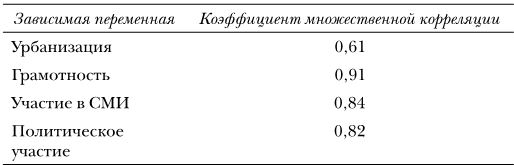

Хотя свидетельства влияния различных аспектов экономического развития: индустриализации, урбанизации, благосостояния и образования – были представлены нами по отдельности, на самом деле все эти аспекты столь тесно взаимосвязаны, что совокупно образуют единый крупный фактор, который политически коррелирует с демократией[73]. Недавние исследования Ближнего Востока дают дальнейшие доказательства, подтверждающие это соображение. В 1951–1952 гг. опросы, которые Дэниел Лернер и Бюро прикладных социальных исследований (Bureau of Applied Social Research) Колумбийского университета провели в Турции, Ливане, Египте, Сирии, Иордании и Иране, обнаружили тесную связь между урбанизацией, грамотностью, уровнем участия в голосовании, потреблением средств массовой информации и их производством, а также образованием[74]. По всем странам, для которых были доступны статистические данные ООН (в данном случае таковых оказалось 54), были вычислены простые и множественные корреляции между вышеназванными четырьмя базовыми переменными, и это принесло следующие результаты[75]:

На Ближнем Востоке Турция и Ливан набирают по основной части вышеуказанных индексов более высокие показатели, чем другие четыре проанализированные страны, и Дэниел Лернер в своем сообщении об упомянутом исследовании подчеркивает, что «важные послевоенные события в Египте, Сирии, Иордании и Иране были проявлениями ожесточенной борьбы за контроль над властью – борьбы, которая на удивление отсутствовала [до самого недавнего времени] в Турции и Ливане, где вопрос о контроле над властью решался путем выборов»[76].

Далее Лернер обращает особое внимание на то, каким образом непропорциональное развитие того или иного региона воздействует на итоговую стабильность, и говорит о необходимости скоординированных изменений во всех перечисленных переменных. Так, сравнивая урбанизацию и грамотность в Египте и Турции, он приходит к выводу, что, хотя Египет урбанизирован намного сильнее, чем Турция, в действительности он нисколько не «модернизирован» и там даже нет адекватного фундамента для модернизации, потому что грамотность не поспевает за остальными факторами. В Турции все имеющиеся индексы модернизации росли примерно в одинаковом темпе, так что увеличивающееся участие в выборах (36 % в 1950 г.) уравновешивается повышением грамотности, ростом урбанизации и т. д. В Египте, напротив, города полны «бездомных неграмотных», которые представляют собой готовую аудиторию для политической мобилизации в поддержку экстремистских идеологий. По шкале Лернера Египет должен иметь вдвое более высокую грамотность, чем Турция, так как он вдвое сильнее урбанизирован. Тот факт, что на самом деле уровень грамотности в нем составляет лишь половину турецкого, для Лернера служит объяснением тех «дисбалансов», которые «имеют тенденцию образовывать порочный круг и ускорять социальную дезорганизацию» – как политическую, так и экономическую[77].

Лернер вводит одно важное теоретическое дополнение, а именно предложение рассматривать эти ключевые – для процесса модернизации – переменные как исторические фазы, а демократическую часть самых последних событий трактовать как «венчающий институт участвующего (партиципантного) общества» (таков один из его терминов для обозначения современного индустриального общества). Точка зрения Лернера на взаимоотношения между названными переменными, рассматриваемыми как стадии, достойна того, чтобы процитировать ее достаточно подробно: «Секулярная эволюция партиципантного общества участия, как представляется, включает в себя регулярную последовательность из трех фаз. Вначале приходит урбанизация, поскольку именно города и только они выработали тот комплекс умений, навыков и ресурсов, которые характеризуют современную индустриальную экономику. В рамках этой городской матрицы развиваются оба атрибута, которые отличают последующие две фазы, – грамотность и рост СМИ. Между ними существует тесная взаимная зависимость, потому что грамотность помогает развитию средств массовой информации, которые, в свою очередь, способствуют распространению грамотности. Но именно грамотность выполняет во второй фазе ключевую функцию. Способность читать, приобретенная поначалу относительно немногими, оснащает этих лиц для реализации разнообразных задач, требуемых в модернизирующемся обществе. И только в третьей фазе, когда в результате рывка сложная, детально продуманная технология индустриального развития уже продвинута достаточно далеко, общество начинает по-настоящему, в массовом масштабе производить газеты, сети радиовещания и кинофильмы. Они, в свою очередь, ускоряют распространение грамотности. И в конечном итоге из этого взаимодействия развиваются те институты участия (например, голосование), которые мы находим во всех продвинутых современных обществах»[78].

Тезис Лернера о функциональной взаимозависимости ранее перечисленных элементов модернизации никоим образом не вытекает из его данных. Но материал, представленный в этой главе, предоставляет возможность провести исследования по указанным направлениям. Девиантные случаи вроде Египта, где «отстающая» грамотность ассоциируется с серьезными напряженностями и потенциальными потрясениями, можно также обнаружить в Европе и Латинской Америке, и их анализ – задача, которую я здесь не пытаюсь решать, – позволит еще отчетливее прояснить базовую динамику модернизации и проблему социальной стабильности в разгар институциональных изменений.

Экономическое развитие и классовая борьба

Экономическое развитие, порождая увеличенный доход, растущую экономическую безопасность и широкое распространение более высокого образования, в значительной мере определяет форму «классовой борьбы», позволяя тем, кто принадлежит к низшим слоям, видеть перед собой более благоприятные долговременные перспективы и вырабатывать более сложные и градуалистские[79] взгляды на политическую жизнь. Вера в секулярный реформистский градуализм может быть идеологией только относительно обеспеченного и зажиточного низшего класса. Поразительное свидетельство в пользу данного тезиса можно обнаружить в той зависимости, которая наблюдается между моделями политических действий рабочего класса в различных странах и национальным доходом в них, и эта корреляция вызывает едва ли не изумление в свете многочисленных прочих культурных, исторических и юридических факторов, воздействующих на политическую жизнь разных стран и народов.

В двух самых богатых странах, США и Канаде, не только практически почти не существуют коммунистические партии, но и социалистические партии никогда не были в состоянии утвердиться в качестве сколько-нибудь крупных политических сил. Если взять восемь следующих стран по уровню благосостояния: Новую Зеландию, Швейцарию, Швецию, Великобританию, Данию, Австралию, Норвегию, Бельгию, Люксембург и Нидерланды (все они в 1949 г. – последнем, для которого существует стандартизированная статистика Организации Объединенных Наций, – имели доход на душу населения свыше 500 долл. в год), то там в качестве формы левой политики преобладает умеренный социализм. Ни в одной из вышеперечисленных стран коммунисты не смогли обеспечить себе на выборах больше 7 % голосов, а фактический средний электоральный показатель коммунистических партий составил в них приблизительно 4 %. Если взять восемь европейских стран, где в 1949 г. доход на душу населения был ниже отметки в 500 долл.: Францию, Исландию, Чехословакию, Финляндию, Западную Германию, Венгрию, Италию и Австрию – и где после войны по крайней мере один раз прошли демократические выборы, на которых коммунистические партии могли реально соперничать с некоммунистическими, то в шести из названных стран коммунистическая партия набирала больше 16 % голосов, а ее итоговый средний показатель по этим восьми странам, рассматриваемым как единая группа, превысил 20 %. Две страны с низким доходом, где коммунисты слабы: Германия и Австрия, обладали прямым опытом советской оккупации[80].

Левацкий экстремизм доминировал также в политических взглядах рабочего класса двух других европейских стран, которые принадлежат к группе с годовым доходом на душу населения менее 500 долл., – Испании и Греции. В Испании перед приходом Франко к власти анархизм и левый социализм были намного сильнее, нежели умеренный социализм, в то время как в Греции, где в 1949 г. доход на душу населения составлял только 128 долл., коммунисты всегда были гораздо сильнее социалистов и вместе с партиями, которые были их попутчиками или сочувствовали им, обеспечивали себе на выборах последних лет много голосов[81].

Применительно к западным странам обратно пропорциональная зависимость между экономическим развитием страны, как оно отражается в годовом доходе на душу населения, и силой коммунистов вкупе с другими экстремистскими группировками выражена, по-видимому, отчетливее, чем корреляционные зависимости между другими страновыми переменными вроде этнических или религиозных факторов[82]. Две из числа достаточно бедных стран с крупными коммунистическими движениями: Исландия и Финляндия – являются скандинавскими и лютеранскими. Среди католических народов Европы во всех бедных странах, за исключением Австрии, имеются большие коммунистические или анархистские движения. В двух самых зажиточных католических демократиях: Бельгии и Люксембурге – действует очень немного коммунистов. Хотя французские и итальянские кантоны Швейцарии находятся под сильным воздействием культурной жизни соответственно Франции и Италии, в этих кантонах среди рабочих, живущих в самой богатой стране Европы, почти нет никаких коммунистов.

Зависимость между низким уровнем зажиточности (душевым доходом) и накоплением недовольства, достаточного, чтобы послужить социальной базой для политического экстремизма, подтверждается недавним сравнительным опросом-голосованием, проводившимся для выяснения установок у граждан девяти стран. В этих странах ощущение личной безопасности коррелировало с доходом на душу населения (0,45) и с душевым потреблением продовольствия (0,55). Если в качестве индекса степени существующего в той или иной стране недовольства использовать удовлетворенность своей страной, измеряемую ответами на вопрос «Какая страна в мире дает вам самые лучшие шансы жить таким образом, как вы бы хотели?», то зависимость недовольства от экономического благосостояния оказывается еще выше. Соответствующее исследование, использовавшее метод ранговой корреляции, сообщает, что корреляция между доходом на душу населения и степенью удовлетворенности собственной страной составляет 0,74[83].

Это не означает, что экономические трудности или бедность per se (сами по себе) являются главной причиной радикализма. Есть много свидетельств в пользу того, что в ситуации, когда у людей нет возможностей для перемен, стабильная бедность если и порождает какие-либо явления, то скорее консерватизм[84]. Те индивиды, чей опыт ограничивает для них возможности значимых коммуникаций и взаимодействия с другими лицами, находящимися примерно на одном уровне с ними, будут, при прочих равных условиях, более консервативными, чем люди, которые могут не быть более зажиточными, но имеют доступ к возможностям обеспечить для себя лучший образ жизни[85]. И в этой ситуации причиной динамичных изменений существующего положения будет, похоже, не сама по себе бедность, а осознание реальной возможности улучшить свою жизнь. В одном проницательном пассаже Карл Маркс выразил эту мысль следующим образом: «Как бы ни был мал какой-нибудь дом, но, пока окружающие его дома точно так же малы, он удовлетворяет всем предъявляемым к жилищу требованиям. Но если рядом с маленьким домиком вырастает дворец, то домик съеживается до размеров жалкой хижины»[86].

Вместе с развитием современных средств коммуникации и транспорта как внутри стран, так и между ними представляется все более вероятным, что групп в составе населения, которые испытывают сильную бедность, но изолированы от знаний о лучших способах жизни или не осознают возможностей для улучшения своего состояния, будет становиться все меньше и меньше, особенно в урбанизированных зонах западного мира. Можно ожидать, что такую стабильную бедность можно будет находить только в таких обществах, где доминируют традиции.