Полная версия:

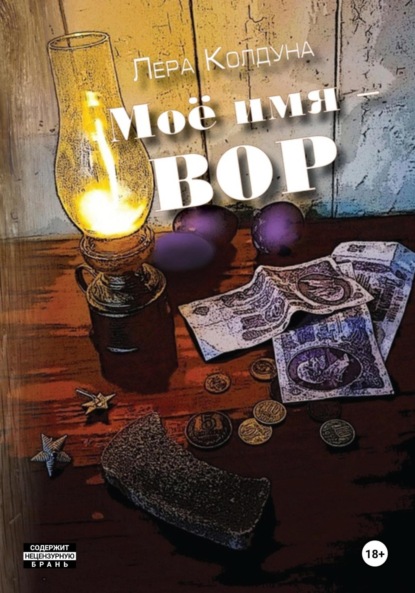

Моё имя – Вор

Я смотрел в окно, как она уезжает от меня во взрослую жизнь. А вместе с ней уезжала часть моего сердца, наполненная первой самой чистой любовью. Мы не попрощались. Мы вообще с той ночи больше не говорили. Я стоял у окна, надеясь, что она обернётся. Но она не обернулась.

– Но! Пошла! – крикнул извозчик, хлопнув вожжами.

Экипаж тронулся. Оля уехала. И я больше никогда её не видел.

Глава 3. Кривая дорожка

В июле 1930 года мы узнали, что наш детский дом, ставший нам родным, закрывают. Причина была не в нас и не во власти. Из-за недоедания Васса Матвеевна тяжело заболела желудком, а помимо того у неё часто случались голодные обмороки. Это было закономерно: всё, что она имела, отдавала нам. После того случая она старалась выделить хоть немного денег, чтобы купить нам карамелек, которые, по правде сказать, нам в тот период были и даром не нужны. Ей стоило заботиться о себе, а не о нас, ведь здоровье немолодой женщины было уже слабым. Муж и врачи уговаривали её уехать в Минводы. А это означало закрытие приюта. Так в свои едва исполнившиеся тринадцать лет я остался без родного дома. И не я один. Вся наша тогда уже старшая группа потеряла его в одночасье. Подросшим малышам было проще – они переходили в другой детский дом. Нам же – шестерым юношам и двум девушкам – предстояло выбрать профессиональное училище. Света и Зина выбрали то самое швейное, которое находилось в соседнем районе. Юра, Слава и Женя решили ехать в областной центр учиться на электриков, а я и Родя определились, что останемся в своём городишке, выбрав специальность «слесарь». Это мы между собой называли нашу местность городишко. Но в те годы он не был таковым, а представлял собой поселение из множества дворов. Одних только улиц у нас было двенадцать. И всё же городом он стал, но на много десятилетий позже.

– Не поеду я учиться! – заявил Вова, – хватит! Столько лет учился, учился. А что толку? Сам кого хочешь научу!

Мы, как и всегда, не спорили с ним. В итоге он объявил Вассе Матвеевне, что поедет покорять Москву, и что хлопотать за него не надо, но потребовал полагающиеся ему сто рублей. С чего Вова взял, что они ему полагались, никто не понял, но Васса Матвеевна дала их ему. Эти деньги предназначались её дочери на свадьбу, но свадьба расстроилась, поэтому воспитатель смогла отдать их наглому сорванцу. Получив названную сумму, Вова подмигнул нам:

– Учитесь, как надо делать.

В августе нас зачислили, и мы разъехались, кто куда. Прощаясь, обещали писать письма. Все, кроме Вовки.

Учёба начиналась в сентябре, но уже в августе можно было заселиться в общежитие, в котором предоставлялось койка-место. Это была моя первая настоящая кровать! Если не считать ту ночь, когда я спал на Машкиной. Каждому, опять-таки кроме Вовы, Васса Матвеевна дала напоследок по пять рублей и по кочану капусты с приусадебного огорода. Как она сказала: на первое время.

С Родей мы сразу решили, что деньги будут общие. Ведь десять рублей больше, чем пять. Мы сразу купили гречку, перловку, хлеб и чай, чтобы не сойти с ума от одной капусты каждый день. Купили кусок хозяйственного мыла, зубной порошок, кое-какую посуду на барахолке, в том числе две чашки, и одну пару галош, которую решили носить по очереди. Другой обуви у нас не было. Даже моих сапожек, в которых я когда-то прятал сливы. Те сапожки купила мне мама и передала в детдом. Но я их не носил. Сначала – потому что злился на маму, а позже – потому что выросла нога, и они стали малы. С покупкой галош деньги кончились.

К зиме галош было уже две пары. Нам выплачивали стипендию и кормили в столовой за копеечную цену. Родя учился слабо, а я был отличником, и потому получал повышенную выплату, но мы складывали их в привычный нам общак. Одежда у нас тоже появилась, в том числе и тёплая, но всё было куплено с рук, заношенное, иногда с заплатками. Зато теперь у меня было что-то своё, личное.

Решили мы как-то по весне навестить наших друзей. Поначалу мы часто писали письма друг другу, а потом всё сошло на нет. Телеграфировали им, что приедем в следующие выходные, как только получим стипендию.

В назначенный день мы отправились в дорогу на автобусе. Дорога была не близкая, но добрались мы быстро. На автовокзале нас уже ждала наша шайка. Встретились, обнялись.

– У вас деньги есть? – с ходу спросил Юрка. Он как-то резко повзрослел, вытянулся. Даже казалось, что его глаз не так сильно косил, как раньше.

– Есть, – опешили мы. Мы ожидали любого вопроса, но точно не этого.

– Тогда за мной! – Юра махнул рукой.

– Где это мы? – спросил я, входя в странное помещение. Внешне это было непримечательное, обычное многоквартирное здание. Вся его особенность располагалась на первом этаже в виде рюмочной.

– Да так. Местная забегаловка, – ответил Юра, – их грозятся закрыть со дня на день, поэтому они наливают всем, у кого есть деньги.

В рюмочной толпились люди, в основном это были мужчины разных возрастов, но абсолютно все – пьяные. Одежда многих была засалена от долгой носки, с заплатками на локтях и коленях. Воздух в этом душном помещении стоял затхлый пропитанный алкогольными парами и потом.

Я инстинктивно протёр рукавом под носом и шмыгнул.

– Шмыг, ты не изменился! – засмеялся Женька.

Мы стояли вокруг круглого столика, который возвышался на одной-единственной ножке, и упирались в него животами. Юра купил литр водки, полную тарелку солений: огурцов, помидоров, чеснока, перца, и одну сосиску. Её мы разрезали на пять частей. Юра плеснул водку в пять рюмок. Себе при этом налил чуть больше. Мы взяли по рюмке и по вилке с кусочком причитающейся сосиски. Чокнулись, выпили, закусили. Водка резко обожгла горло, и я поморщился от непривычки, отметив, что вино на продскладе было вкуснее. Родя тоже поморщился и глухо закашлял. Юра, Женя и Слава выпили, не дрогнув ни одним мускулом. Про Юру стоит добавить, что он выпил с особенным удовольствием.

– Эх, нет с нами нашего Вождя, – вздохнул Слава, – и не пишет, гад. Что с ним, где он – чёрт его знает.

Мы снова выпили, закусили соленьями.

– Вот это – вещь! – произнёс Юра, похрустывая огурцом, – пол-литровая банка солений стоит рупь двадцать и сосиска – рупь двадцать, – он показал на опустевшую тарелку, – но что взять с одной сосиски? Ни поесть, ни закусить.

Мне стало всё понятно: стипендию они оставляют в этой рюмочной, поэтому обрадовались нашему приезду.

Третью рюмку я цедил долго, пил по полглотка. Голова стала тяжелее, в глазах помутнело, словно их заволокла слеза, желудок ныл и будто рвался наружу. Я отлучился в уборную и, возвращаясь обратно, заметил то, что круто изменило мою жизнь раз и навсегда. За одиноким столиком сидел, а точнее лежал на нём, мужчина средних лет. Выпитая бутылка водки валялась под столом. Мужчина крепко держал гранёный стакан одной рукой, другую он положил под голову. В стакане на дне оставалась прозрачная жидкость. На столе не было тарелок и какой-либо закуски. Он спал. И спал крепко. Из кармана тёмно-синих рабочих брюк виднелось что-то непонятное. Любопытство взяло верх, и я аккуратно вытащил загадочный предмет. Маузер! Вот это находка! Я поспешил сунуть его под ремень, прикрыв сверху рубахой.

Вернувшись к столику, я подёргал Родю за рукав.

– Нам пора, – сказал я почти шёпотом. Ко мне вдруг вернулась ясность ума.

– Но почему? – удивился Родя, – автобус уезжает только вечером.

– Нам пора, – ещё тише, но твёрже сказал я.

– Тебе что, надо штаны сменить? – загоготал Женя.

– Может и надо, – буркнул я.

– Допьём, и идите, куда хотите, – сквозь смех сказал Славка.

Но Родя явно не был готов пить. В моё отсутствие появилась новая «литрушка».

– Шмыг прав, нам действительно пора, – вздохнул Родя, – я совсем забыл.

Ребята недовольно посмотрели на меня.

– Вы оставайтесь, мы не заблудимся, – заверил я.

– Как хотите, – пожал плечами Юра, – нам больше достанется.

Мы обнялись на прощание, пожали руки, и наконец-то я и Родя оказались на свежем воздухе.

– И горазды же они пить! – сказал Родя по пути на автостанцию, – я с трудом могу идти, а им хоть бы что! Вовремя ты сообразил удрать.

Он шёл, пошатываясь, то и дело опираясь на меня.

– Дело не в водке, – сказал я ему на ухо и задрал рубашку.

– Это же… – Родя не договорил. Договорили его удивлённые глаза. Он обомлел, это я понял, но на всякий случай я поднёс палец к губам и зашипел. Родя закивал. Он точно протрезвел от увиденного.

– Откуда? – шёпотом, почти одними губами, спросил он.

– Подрезал у одного пьянчуги. Никто вроде и не заметил, но уйти следовало.

Родя опять закивал.

– Нам бы этот… хм… эту штуку тогда, на продскладе, – мечтательно сказал он.

– А ты умеешь пользоваться этой штукой?

– Нет.

– В том-то и дело. И я тоже нет.

– Зачем же ты взял его, раз не умеешь?

– Не знаю. Рука сама потянулась.

После той поездки мы жили впроголодь. Питались хлебом, запивали водой. Всё чаще посещала мысль о продскладе. В маузере оказалось восемь патронов. Я и Родя выстрелили по одному разу в образовательных целях. Ни он, ни я не попали по пустой бутылке молока, которая послужила нам мишенью. Из чего мы сделали вывод, что отстреливаться не сможем, тем более осталось всего шесть патронов. Про продсклад думали, конечно, с голодухи, но там по-прежнему нёс караул старик с двустволкой.

– Столовая колхоза! – однажды предложил Родя, – там нет сторожей, стоит она поодаль от основного здания администрации колхоза. И окна низко.

– И что же мы там возьмём?

– Да хоть в ведре кожуру от картошки!

– Кожуру мы и без таких сложностей можем достать.

После долгих споров и уговоров я согласился с другом.

Столовую действительно никто не охранял. Никому в голову не могло прийти, что там можно было что-то взять. Мы крались в ночи к белому невысокому зданию. Его окна были настолько низко, что почти касались земли. На двери висел амбарный замок. Мы обошли здание. Нигде не было открытых форточек и окон.

– И как мы влезем? – шептал я.

Родя подошёл к одному из окон и толкнул стекло. Стекло со звоном упало на пол, разбившись на три крупных осколка.

– Что ты наделал?! – воскликнул я.

– Ты со мной? – спокойно спросил Родя, как будто ничего не произошло. Я нахмурился, но влез следом за ним.

В столовой было тихо и сумрачно. Её освещали уличные фонари, глядящие через окно. Мы очутились посреди обеденного зала меж бесчисленных столов и стульев.

– Надо стекло выбросить из окна, чтобы решили, что это посетители разбили, – смекнул Родя.

Так мы и сделали, а после этого пошли на кухню. Там на столе стояли таз с квашеной капустой с клюквой и натёртой морковкой, накрытый марлей, таз яблок, кастрюля с куриными яйцами и ведро с картошкой в мундире. Под столом – начатые мешки с мукой и сахаром.

– Не густо, – разочарованно сказал Родя.

– Давай хоть капусту поедим, – предложил я.

– Давай.

Я снял марлю, и мы запустили пальцы в хрустящую массу. Мы интенсивно жевали, а хруст был такой громкий, что я боялся, как бы нас кто-нибудь не услышал. Рассол стекал по рукам, а мы расплывались в улыбке от удовольствия. Мне казалось тогда, что ничего не может быть вкуснее. Наевшись капусты досыта, мы набили полные карманы картошкой. Яйца не брали, подумав, что они могут быть сырыми, а сырые разобьются в карманах. Я предложил взять яблоки, но Родя не согласился со мной:

– Яблоки в любом дворе висят. Для них маузер не нужен.

Он никак не мог смириться, что мы зря его не применяем. Вот был бы сторож, перестрелка… А это у нас так, баловство.

Родя прошёл к прилавку. На видном месте, между массивными весами и деревянными счётами, стояло голубое блюдце с мелочью. Видать, для сдачи.

– Серёга, смотри! – воскликнул он, указывая на блюдце.

– Деньги брать не будем, – возразил я, – а вдруг работники напишут заявление в милицию? Будут искать воров по всей округе, а мы-то в общежитии не ночевали и…

– Что ты выдумываешь? Да тут в лучшем случае червонец наберётся. Кто из этого будет шум поднимать?

– А окно?

Родя вздохнул. Мне не понравился этот вздох, хотя я сам всё прекрасно понимал. Конечно, картошки мы набрали полные карманы, но это дня на два или три. А что потом?

– Хорошо, давай возьмём. Но не всё. Чтобы было незаметно, но и нам хватило.

Я высыпал мелочь на прилавок, поделил примерно на две части. Одну смёл в блюдце, а оставшуюся снова поделил и опять половину смёл.

– Вот это мы возьмём.

Посчитали.

– Рупь пятнадцать, – сказал Родя, – мало.

– На хлеб хватит. Даже останется.

– Опять хлеб, – заныл Родя.

Мы вернулись к общежитию тем же путём. Ждали, сидя на его пороге, наступления утра и ели картошку.

До последней стипендии оставалась неделя, до выпускных экзаменов – месяц. Случай со столовой не стал достоянием общественности. Даже сторож не появился. Но больше нас туда не манило – взять нечего.

– Надо брать продмаг, – рассудил Родя.

И мы решили брать.

На пороге продмага сидел молодой сторож. Отложив двустволку, он играл с ножом – бросал его в землю так, чтобы остриё как можно глубже вошло.

– Такой не заметит, даже если весь магазин вынесем, – подметил я. С тоскою вспомнился продсклад.

Входная дверь была не заперта, и мы тенью, бесшумно пробрались внутрь. Но магазин был почти пуст: завоз был по понедельникам, а мы влезли в ночь на воскресенье. Взяли пачку перловой крупы и пачку риса, чтобы не уходить с пустыми руками. На прилавке стояло такое же блюдце, как и в столовой. Я проделал те же действия, что и в прошлый раз.

– Почти пять рублей! – шёпотом воскликнул Родя.

Мы выскользнули тенью и удрали.

В мае прошли выпускные экзамены: для меня – успешно, для Роди – просто прошли. На заводе нас ждали только в сентябре, так как не было рабочих мест, даже для меня, отличника. А новые места как раз и открывались в сентябре.

Однокашники не унывали: кто разгружал вагоны, кто в поломойки ушёл. А мы – за старое. И снова в тот продмаг. На пороге сидел тот же паренёк, в этот раз хмурый, с двустволкой в руках. Мы проникли в здание, но каким-то шестым чувством я почувствовал, что он нас заметил.

– Родя, драпать надо, – сказал я сквозь зубы.

– Не паникуй. У нас же есть маузер, – спокойно ответил он, по-хозяйски деля мелочь из блюдца, но выбирая номинал покрупнее.

Помню, я успел схватить пачку печенья и чая, когда дверь распахнулась и кто-то включил свет.

– Руки вверх! – приказал молодой сторож, наставив на нас двустволку. Видать, ему крепко досталось от начальства в прошлый раз. – Я не шучу!

Я выхватил из-за пояса маузер, взвёл затвор и нажал на курок. Я стрелял, не целясь, как в тумане. И попал. Я попал ему в плечо. Он опустился на пол, прикрывая рану, а я крикнул Роде:

– Беги!

И он, разбив окно, побежал. Я бежал следом, не бросив ни чай, ни печенье.

В ту ночь нас не поймали, и мы решили, что пронесло.

Арестовали нас днём, через восемь часов после случившегося.

Глава 4. Белогвардеец

Мы проходили по двум эпизодам, и они оба относились к продмагу. Случай со столовой нам действительно сошёл с рук.

Да, был суд. И нас судили по всей строгости закона.

Дело было пустяковым: украли мы за два раза девять рублей и тридцать копеек да продуктов на грош. Потому Родиону Гвоздёву назначили ни больше, н и меньше, а год трудовых лагерей, трудиться на благо обществу. Отбывать срок предстояло в нашем же городе.

Со мной всё оказалось сложнее. Первым отягчающим обстоятельством был мой выстрел в молодого сторожа. И хоть я попал ему в плечо, моё действие расценивалось как вооружённое нападение и угроза жизни. И если к этому обвинению я был морально готов, то второе обстоятельство обрушилось на меня как гром среди ясного неба: маузер К96 оказался табельным! Я до сих пор не знаю, был ли тот пьянчуга чекистом, или же я «подрезал» уже ворованный пистолет, да только значения это теперь не имело. Я подробно рассказал суду, как маузер оказался у меня, сколько было патронов и на что я их потратил.

Мне дали шесть лет. Оставили меня в той же области, но перевезли в какое-то село.

По пути к моему новому пристанищу я думал: «Зачем я взял тогда этот проклятый маузер? Зачем согласился на уговоры Роди? Зачем выстрелил? И хорошо, что попал только в плечо, а не убил».

Меня ввели в камеру, сунув перед этим мне в руки казённые шмотки – сменную одежду да застиранное постельное бельё.

В камере на нарах кто-то спал. Когда дверь с грохотом открылась, он проснулся, но не встал. Я вошёл. Дверь точно так же с грохотом закрылась.

Помню, было сыро, как и всегда в тюрьмах. Единственное окошко с решёткой почти под потолком, четыре койки, стол, два табурета, дырка в полу и умывальник над ней. И запах. Пахло болотом, смрадом и пионами, что росли там, на свободе.

Человек, лежавший на нарах, встал, оправил одежду и протянул мне руку со словами:

– Алексей. Будем знакомы!

– Серёжа… хм… Сергей.

Я кое-как пожал ему руку. Это был необычайно красивый молодой человек, точно сошедший с портрета именитого художника. Как выяснилось позже, ему было двадцать восемь лет, был он белогвардейским офицером. Но возраст был будто не его: моложавое, почти юное лицо с серыми глазами не позволяло дать ему больше двадцати лет, а кучерявые русые волосы с густой сединой на висках могли убедить любого, что пареньку лет сорок.

Я сказал ему об этом. Алексей только заулыбался.

– Так и выходит – среднеарифметическое.

Мы много разговаривали в те дни, что провели вместе в той сырой камере с запахом болота и пионов. Но в первый день и ночь за ним мы говорили намного дольше, чем потом. Я рассказал ему всё, без утайки. Даже о том, что моего отца, Николая Трофимовича Гончарова, убили «белые». А он сказал на это:

– Война.

Я рассказал о матушке и братьях с сестрой, о детдоме, об Оле, про сливы и мармелад. А он нахмурился.

– Правильно тебе Оля сказала. Воровство – последнее дело. Потому тебе в тюрьме теперь и сидеть. Впредь – наука.

– А ничего, посижу, – ощетинился я, – Ленин вон тоже в тюрьме сидел. А он, между прочим, не кто-нибудь, а вождь мирового пролетариата!

Алексей улыбнулся.

– Так ведь он не за воровство сидел, а за идею.

Я сник. Прав, гад. Я еле слышно произнёс:

– Ты же… это… понимаешь…

– «Белый»? – в лоб спросил Алексей.

Я покраснел до самых кончиков ушей.

– Ну «белый», и что с того? – продолжал он, – да, я не разделяю его убеждений и не говорю, что он был прав, ваш Ленин – вождь мирового пролетариата. Я говорю только о том, что он не был вором. Можно развести демагогию, что он украл страну у законных властителей. Но мы же сейчас не об этом. Скажи, сколько тебе дали сейчас?

– Шесть лет.

– Сколько тебе будет, когда выйдешь?

– Двадцать.

– Вот и подготовь себя к этому. Вырасти духовно и морально. Здесь есть книги, их дают читать. Ты читал Пушкина? Лермонтова? Толстого?

– Что-то читал, – промямлил я.

– А ты прочитай всё, что сможешь за это время. Шесть лет – это как годы университета и даже больше. Учи стихи, тренируй память. Здесь есть учебники. Их немного: ботаника, астрология и история Древнего Рима. Но они есть! Попроси листок и перо и конспектируй. Выйди отсюда светлым душой и с просветлённым умом. И больше не воруй.

– Когда живот урчит, стихи не помогут. Да и знаю я их, между прочим. «Белеет парус одинокой в тумане моря голубом!..»

– «Что ищет он в стране далёкой? Что бросил он в краю родном?» – закончил Алексей.

– Лермонтов.

– Да, да. Совершенно верно. Михаил Юрьевич Лермонтов. Тоже был в ссылке, как и мы сейчас, но за убеждения, а не за воровство. А то, что есть хочется, так на работу иди или на службу. Семью заведи. Будь примером для своих детей. Потому как не их надо воспитывать, а себя. Тогда они, глядя на тебя, будут воспитанными. А коли ты сам не образован, то не с кого им будет пример брать.

– А у тебя дети есть?

– Да. Две дочери. Одной – пять лет, другой – три года. Их теперь жена и моя мать воспитывать будут.

– У тебя тоже отца нет?

– Да.

Я заметил, что он горько усмехнулся. Я ждал, что он продолжит, но Алексей молчал.

– Болел? – всё же спросил я.

Алексей помотал головой.

– Его «красные» убили в тот день, когда меня в полк приняли. Слабину он дал – водки выпил. Потому в атаке бдительность и потерял.

Он смотрел на меня странным взглядом.

– Ты чего так смотришь? – ощетинился я.

– Видишь, как получается: твой отец убил моего отца, а я убил – твоего.

Я вскочил.

– Ты убил моего отца?!

– Серёжа, это иносказательно, условно.

– А-а-а, – протянул я, хотя всё равно ничего не понял.

Я решил сменить тему:

– А тебе сколько сидеть?

– Пока не уведут. С февраля жду, но говорят, что скоро.

– Куда уведут? – не понял я.

– На расстрел, Серёжа, на расстрел.

– Но почему?

– Потому что я «белый», – усмехнулся он.

– Разве это преступление? Преступление – это когда убивают, ну или воруют, или что-то делают плохое. А ты вон какой умный, образованный, Лермонтова даже знаешь. Я тоже, конечно, знаю, но я воровал, стрелял…

– И я стрелял. Чьего-то отца убил. И не одного, а сотни. Нет хуже горя, чем война. Но самая горькая война – братоубийственная, гражданская. А за это только расстрел, Серёженька. По законам военного времени.

– Но ведь нет уже никакой войны!

– Войны нет. А я есть. Непорядок.

Он говорил так спокойно, так просто, будто говорил не о себе, а ком-то другом.

– Знаешь, а я себе по-другому представлял вас… ну… в смысле… в общем, «белых».

Алексей рассмеялся.

– Как?

– Думал, что вы заносчивые, горделивые, с большими крестами на шее.

– А вот тут ты угадал.

Алексей вытащил нательный крестик, что прятался под тюремной робой, и сразу спрятал.

– Спаситель всегда со мной.

Он рассказывал мне о Боге, про десять заповедей, по памяти читал молитвы и псалмы. И говорил про войну, про ведение боя, о том, какие бывают ранения, рассказывал про Великую войну, которую его отец прошёл от начала и до конца, про едкий газ и противогазы, про то, как и он сам чуть не угадил под пули в Гражданскую и как поседел раньше срока. И балах. Как впервые попал на бал, когда он был в моём возрасте, и как бывал на них потом.

Его жизнь была яркой, красочной. Она горела, как свеча, но фитиль был короток и вот-вот грозился погаснуть навсегда.

«Войну и мир» Толстого мы читали вместе. Алексей учил меня французскому и немецкому. Я обещал выучить всё, что он успеет записать.

Он учил меня, какое бывает оружие, как правильно целиться (показывал буквально на пальцах!); учил оказывать первую медицинскую помощь; как определить, где север, а где юг, как искать воду в лесу.

А ночью мы сквозь решётку смотрели в единственное окно на небо, и я учил расположение звёзд, сравнивал созвездия с учебником по астрологии.

Он говорил мне о женщинах: о распутных и верных, о том, что непременно надо жениться, коль решился обесчестить. И лучше, если удастся повенчаться, чтобы не жить во грехе. О том, что женщины любят комплименты и цветы, и обязательно смелых и отважных мужчин.

Он говорил об офицерских традициях и гуляньях, об орденах и званиях. О том, как пить водку из полного стакана и не захмелеть, как казаки научили его шашкой открывать шампанское, а я вспомнил, как впервые попробовал вино на продскладе.

Он говорил о лошадях. Как ездить на них, и какую выбрать для скачек, а какую для боя. О подковах и сбруе, о скрипучих сёдлах и густых гривах. Об уходе за верным другом и помощником.

Нет. Говорил я, а он делился опытом, учил жизни. И до дождливого октября поистине заменил мне отца. Я полюбил его, как сыновья любят отцов, как младший брат любит старшего.

Но за ним пришли. 2 октября 1931 года, перед ужином, сразу после дождя.

– Будет легче землю копать, – весело отшутился Алексей, а у самого задрожала нижняя губа и потеряла цвет.

Мы попрощались у металлической двери.

– Сергей! Не забывай о том, чему я успел тебя научить. И заклинаю тебя: не воруй.

– Не буду, – цедил я сквозь зубы. Я боялся заплакать. Понимал: ему во сто крат тяжелее, чем мне.

– Что ж, прощай, Сергей Николаевич! Не поминай лихом! Встречусь на небесах с твоим батюшкой, Николаем Трофимовичем, прощения попрошу, что оставил его сына сиротой. И привет от тебя передам.

– Прощай, Алексей Григорьевич! Друг, брат и советчик!

Мы крепко обнялись.

– Скоро вы там напрощаетесь? – рявкнули за дверью, – точно бабы на вокзале!

– Я готов, – произнёс Алексей.

Его увели. Через полчаса прозвучал выстрел. Глухо, вдалеке.

Я плакал, уткнувшись в подушку. Я никогда не плакал до этого.

«Но ведь он преступник, – я пытался убедить самого себя, – он мог убить моего отца. Отец тоже был молод, как он сейчас, тоже мог жить и жить. А я рос бы дома. Я бы не воровал».