Полная версия:

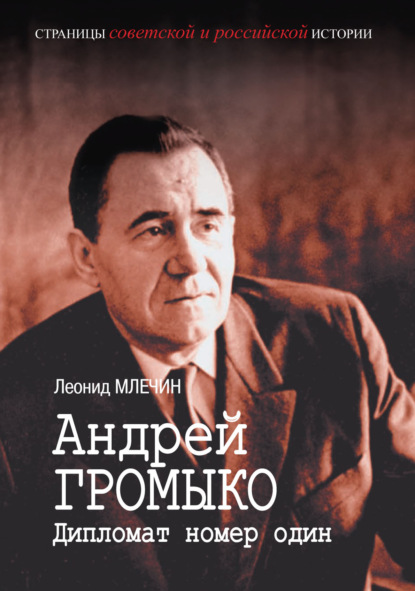

Андрей Громыко. Дипломат номер один

Краткая биография Андрея Андреевича Громыко

1909, 5 (18 по н. ст.) июля – родился в деревне Старые Громыки Гомельского уезда Могилевской губернии в крестьянской семье. Отец – Андрей Матвеевич Громыко-Бурмаков (1876–1933), мать – Ольга Евгеньевна Бекаревич (1884–1948).

1923 – окончил семилетнюю школу и поступил в профессионально-техническую школу, затем в сельскохозяйственный техникум.

1932 – окончил Минский сельскохозяйственный институт и поступил в аспирантуру.

1934 – переведен в Москву.

1936 – окончил аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Старший научный сотрудник, затем – ученый секретарь Института экономики АН СССР.

1939 – принят на работу в Наркомат иностранных дел, заведующий отделом американских стран.

1939–1943 – советник посольства СССР в США.

1943–1946 – посол СССР в США и по совместительству посланник на Кубе.

1946, апрель – постоянный представитель СССР в ООН и одновременно заместитель министра иностранных дел СССР.

1949–1952 – первый заместитель министра.

1952, октябрь – на ХIХ съезде КПСС избран кандидатом в члены ЦК КПСС.

1952–1953 – посол СССР в Великобритании.

1953–1957 – вновь первый заместитель министра иностранных дел.

1956, февраль – на ХХ съезде КПСС избран членом ЦК КПСС.

1957 – вышла книга Громыко «Экспорт американского капитала». Ученый совет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова присвоил Громыко ученую степень доктора экономических наук.

1957, февраль – назначен министром иностранных дел СССР.

1958–1987 – главный редактор журнала «Международная жизнь».

1969, 17 июля – присвоено звание Героя Социалистического Труда.

1973 – избран членом Политбюро ЦК КПСС.

1979, 17 июля – награжден еще одной золотой звездой и стал дважды Героем Социалистического Труда.

1982 – присуждена Ленинская премия по закрытому списку.

1983, март – утвержден первым заместителем председателя Совета министров СССР.

1984 – присуждена Государственная премия СССР за монографию «Внешняя экспансия капитала: История и современность».

1985, июль – избран председателем Президиума Верховного Совета СССР.

1988, октябрь – вышел на пенсию.

1989, 2 июля – ушел из жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Умение не терять голову

Будущий министр появился на свет в деревне Старые Громыки Гомельского уезда Могилевской губернии (ныне Ветковский район Гомельской области). Эту деревню весной 1986 года накрыл Чернобыль, и жителей, спасая от радиации, расселили; чтобы здесь побывать, нужно получить пропуск в белорусском Министерстве по чрезвычайным ситуациям. А тогда в деревне было больше ста дворов, и почти все жители носили фамилию Громыко.

Отец будущего министра – Андрей Матвеевич Громыко – родился в 1876 году, мать – Ольга Евгеньевна Бекаревич (из соседнего села Железники) – в 1884-м. После русско-японской войны они обвенчались в громыкской Рождество-Богородицкой церкви Могилевской епархии. В некоторых документах указано, что прежде она была грекокатолической, но царское правительство не признавало униатской церкви, и униаты Западного края перешли в православие.

Западным краем в старой России называли губернии, вошедшие в состав империи после первого раздела Речи Посполитой в 1772 году.

Профессор, доктор исторических наук Леонид Сергеевич Васильев отмечал традиции этого региона: «Города находились под влиянием магдебургского права и были знакомы не с азиатско-восточным татарским, а с предбуржуазным образом существования, включая принцип городского самоуправления. Это важное знакомство, а затем воздействие уважительных к человеку католицизма и лютеранства на православных породили особую общность – полуправославных униатов-западенцев».

Андрей Матвеевич Громыко, окончив четыре класса церковно-приходской школы, поехал искать счастья за океан – в Канаду, что свидетельствовало о сильном характере и смелости. Нашел работу на лесозаготовках, выучил английский, но повредил руку, и пришлось вернуться домой. На родине его призвали в царскую армию. Он участвовал и в неудачной русско-японской войне 1904–1905 годов, и в Первой мировой, где служил под началом ставшего знаменитым генерала от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова.

Семейные традиции сформировали будущего министра. «Я почти не видел, чтобы мой отец не был занят какой-то работой, – вспоминал Андрей Андреевич. – Даже рассказывая, он не переставал что-то мастерить, строгать, починять, приводить в порядок скромные орудия крестьянского труда – соху, борону и прочее. Если не уходил на отхожий промысел, который продолжался, как правило, несколько месяцев, то он и тогда находил себе работу – заготавливал на зиму дрова, собирал в лесу валежник, выкорчевывал старые пни и доставлял все это к хате на лошаденке».

Такой же трудолюбивой была и мать: «На небольшом клочке земли она выращивала понемножку картофеля, капусты, огурцов, заботилась, чтобы посеять и вырастить лен, которому в хозяйстве отводилось важное место. Иначе не будет рубах, постельных принадлежностей, да и вообще худо будет с одеждой».

Андрей Андреевич – второй ребенок в семье. Первой на полтора года раньше родилась его старшая сестра Татьяна, но она рано умерла. Осталась сестра Мария. Двое младших братьев – Алексей и Федор – в Великую Отечественную погибли на фронте. Третий, Дмитрий, тоже воевал, но выжил; он трудился в Гомельском облисполкоме. Андрея Андреевича миновала чаша сия, он провел войну на дипломатической службе в далекой Америке.

Громыко вспоминал:

Когда я был малышом, можно сказать, еще пешком под стол ходил, услышал я как-то от бабушки необычное слово. Не помню, в чем я провинился, но она мне погрозила пальцем и сказала:

– Ах ты демократ! Зачем шалишь?

Родители А.А. Громыко: А.М. Громыко и О.Е. Бекаревич. 1905

[АВП РФ]

Дело происходило до революции, при царе, и она, знавшая понаслышке, что «демократов» сажают в тюрьмы, ссылают на каторгу, решила и меня припугнуть этим «страшным» словом. Потом, позже часто я слышал, если чуть что было не по-бабушкиному:

– Ах ты демократ!

Но я знал, что добрая бабушка не умеет сердиться. Поэтому для меня с детства слово «демократ» всегда звучало как ласковое и обязательно связанное с родным человеком.

Вот что определило его судьбу и из далекой деревни привело в Кремль – Громыко всегда хотел и любил учиться: «Бывало, спешишь домой из школы, а как только придешь, то сразу книгу в руки и стараешься найти какой-нибудь укромный угол, чтобы никто не мешал. Читаешь и обдумываешь все, что только сейчас узнал. А потом дальше читаешь и снова думаешь над строчками раскрытой страницы… Часто с книгой в руках в коротких перерывах между полевыми работами уходил в поле или в лесок, ложился на траву и мечтал».

Андрей Андреевич надеялся устроиться на известную спичечную фабрику «Везувий» (одно время она называлась «Пламя революции») под Гомелем, но мать ему говорила:

– Ты любишь книги, и учителя тебя хвалят. Наверное, тебе надо учиться… Может быть, выйдешь в люди.

«В начале 1923 года, – вспоминал Громыко, – комсомольцы избрали меня секретарем сельской комсомольской ячейки. Инструкции для ячеек в волости давались, естественно, волостным комитетом комсомола. Эти инструкции касались почти всех сторон жизни села. С каким энтузиазмом я читал получаемые из волостного комитета комсомола инструкции. Мне казалось, что я общаюсь чуть ли не с самим Карлом Марксом». Почтение к инструкциям сохранилось у Громыко, когда он стал министром.

Андрей Андреевич окончил семилетку, потом профессионально-техническую школу в соседнем Гомеле, сельскохозяйственный техникум в Борисове и, наконец, Белорусский государственный институт народного хозяйства в Минске.

Это было время борьбы против «старой буржуазной школы» за широкое внедрение политехнизации. Руководителям ведомства просвещения виделась такая картина: юноши и девушки не только грызут гранит науки за школьной партой, но и на практике изучают машины и станки, приобретают трудовые навыки, что позволит им сразу начать работать на заводе.

Открыли сеть фабрично-заводских училищ и школ крестьянской молодежи. С одной стороны, к учебе приобщились те, кто раньше оставался без образования. С другой, они заведомо могли рассчитывать лишь на весьма низкий уровень знаний, недостаточный для современного производства.

В учебные планы включали занятия по труду. Заводили школьные мастерские с примитивными слесарными и столярными инструментами, учились делать табуретки. Но уроки труда в средней школе оказались заведомо примитивными. Впустую растрачивалось учебное время.

«Нынешней молодежи, – отмечал Громыко, – мало что говорит так называемый “Дальтон-план”, но в мои студенческие годы в Борисове и Минске преподавание по методу, который лег в основу этого плана, практиковалось в учебных заведениях – и высших и средних… Я лично, да и большинство студентов и в средних учебных заведениях, и в высших эти педагогические эксперименты не одобряли. И очень хорошо, что скоро с ними было покончено».

«Дальтон-план» – американский (бригадно-лабораторный) метод, когда школьники сами планировали свою учебную работу, советуясь с учителем. В 1929–1931 годах Наркомат просвещения пытался внедрить в школу «метод проектов», позаимствованный в Соединенных Штатах. Школьники брались выполнить какое-то практическое задание (проект), с тем чтобы в ходе этой работы обрести необходимые навыки. А учителю оставалась роль консультанта. Цель – развитие самостоятельности. Но учителя были недовольны, доказывали, что страдает учебный процесс, да и сама советская система противилась излишней свободе школьников.

А партийное руководство выражало недовольство недостаточным уровнем политического воспитания молодежи. Требовало сконцентрировать усилия на развитии социалистического соревнования, военно-патриотического воспитания и антирелигиозной пропаганды. Все новшества отменили.

В 1931 году Громыко вступил в партию, и его сразу избрали секретарем партийной ячейки в техникуме.

Но не стоит думать, что Андрей Андреевич родился сухим и строгим. И он не был свободен от рефлексий, сомнений, переживаний и тревог:

В юношеском возрасте часто приходилось быть одному в поле или на лугу недалеко от села. День жаркий. Ни души вокруг. Птицы и те попрятались от жары. Вдруг звон церковного колокола. Удары, скорее всего, на благовест. Каждый удар, как гром, рушит тишину. Рой мыслей в голове. Одна тяжелее другой. А вдруг похороны? Кладбища в Старых и Новых Громыках не так далеко. Мысли одна грустнее другой. Вдруг спохватишься, тряхнешь головой, скажешь сам себе:

– А ну-ка, друг, что-то ты размяк! Нельзя ли быть пободрее?

Ловишь себя на том, что сердце зачастило, да и в горле то ли першит, то ли его чем-то сдавливает. Видимо, сказывались какие-то особенности возраста. И тут даешь сам себе обещание: положить конец проявлению слабости. Пройдешься быстро взад-вперед или проскачешь верхом на лошади, пока все опять придет в норму.

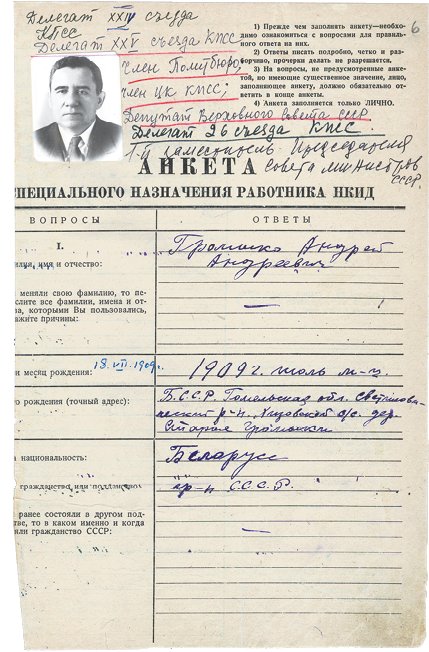

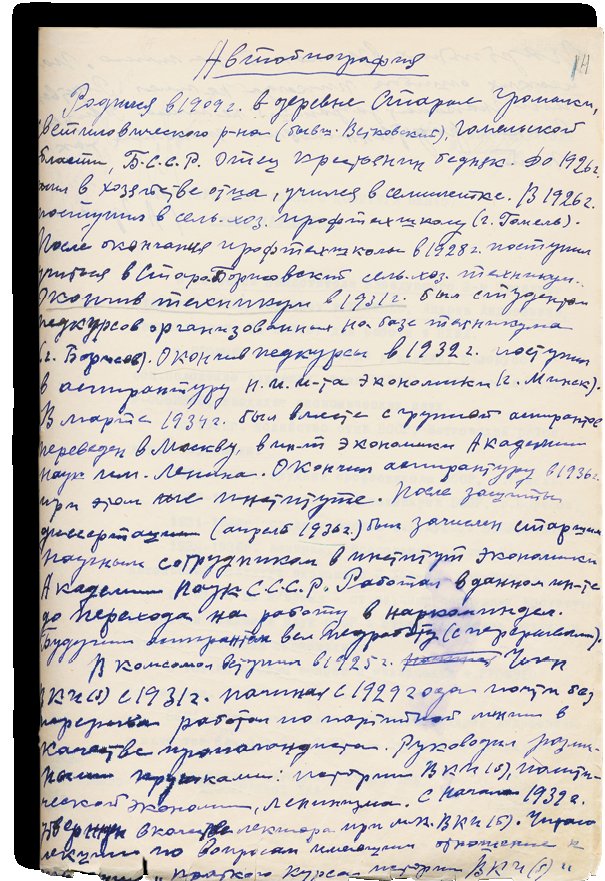

Анкета А.А. Громыко. 2 августа 1939

[АВП РФ]

Когда он учился в техникуме, влюбился. Лидия Дмитриевна Гриневич, верная спутница его жизни, была на два года моложе. Она родилась в деревне Каменке там же, в Белоруссии.

Громыко рассказывает:

Покорили меня красота, скромность, обаяние и еще что-то неуловимое, чему, возможно, нет и названия. Это, как мне кажется, – самое эффективное «оружие» женщины, и от него, наверное, мужчина никогда не научится обороняться. А может, и хорошо, что не научится. Тысячи дарвинов и ученых-психологов не смогут объяснить, откуда у женщины появляются такие качества. Это – тайна самой чародейки-природы.

Мы бродили ночи напролет, а они в конце весны – начале лета уже короткие. Ощущение было такое, будто несло нас, стремглав, куда-то все дальше и дальше на какой-то волшебной колеснице. В ту студенческую пору мы и поженились.

В 1932 году появился на свет первенец – сын Анатолий. За ним родилась дочь Эмилия.

После двух лет учебы в институте Громыко назначили директором Каменской сельской школы под Минском, так что самому доучиваться приходилось вечерами. Лидия Дмитриевна трудилась в совхозе зоотехником. Но это продолжалось недолго. В ЦК компартии Белоруссии отобрали первую группу аспирантов из семи человек, которым предстояло стать преподавателями общественных наук.

Указом Совета народных комиссаров от 1 октября 1918 года в Советской России отменили все ученые степени и звания, свидетельствовавшие о высокой квалификации ученого. В результате произошло резкое падение уровня преподавания. В начале тридцатых сообразили, что нужно восстановить систему защиты диссертаций.

Громыко, вдумчивого и серьезного, включили в список аспирантов. Ему предстояло, защитив диссертацию, объяснять студентам-экономистам, что «советская власть способна обеспечить несравненно лучшие условия для жизни народа, в том числе для крестьянства, чем прежний, буржуазно-помещичий строй».

Андрей Андреевич не очень обрадовался приглашению в аспирантуру: не хотел опять жить на стипендию, все-таки он уже женатый человек. Но природная тяга к образованию пересилила. И ему пообещали стипендию в размере партмаксимума – это максимальная зарплата, полагавшаяся в те годы члену партии.

Выпускные экзамены в институте он сдал экстерном. Успешно прошел собеседование, и его зачислили в аспирантуру. В белорусской Академии наук аспирантов обучали политэкономии, марксистской философии и – что решило судьбу Громыко – английскому языку.

В 1934 году аспирантов из Минска перевели в Москву в только что созданный Всесоюзный научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства при Академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина.

Громыко:

Все наше семейное домашнее хозяйство уместилось в трех чемоданах.

Жена в поезде задала мне вопрос:

– А ты не заметил ничего необычного в своем пиджаке?

Я удивился. Решил, что он где-то, возможно, порван.

– Нет, – отвечаю, – пока ничего не заметил.

Лидия Дмитриевна рассмеялась и сказала:

– У тебя кармашек вверху не на левой стороне, как у всех мужчин, а на правой.

Посмотрел – действительно, на правой.

Лидия Дмитриевна объяснила:

– А я твой костюм перелицевала. Теперь потертой стороны не видно.

Я рассмеялся:

– Спасибо тебе за находчивость. Только очень наблюдательные люди могут заметить сделанное.

– Вот был бы конфуз, – добавила Лидия Дмитриевна, – если бы кто-то спросил у тебя: «Что это у вас за пиджак, у которого карман перебежал на неположенное место?»

– Если бы кто-нибудь спросил об этом, – прокомментировал я, – то мой ответ был бы таким: «А это новая мода пошла на мужские пиджаки».

Так Громыко оказался в столице, которую, как витрину советской власти, старались кормить получше и активно переустраивали. Как раз в 1934 году в Москве взрывами снесли стену Китай-города, Сухареву башню, Иверские ворота. В тот момент казалось, что москвичи радуются переменам в городе.

Поселили Громыко с женой в студенческом городке – неподалеку от того места, где сейчас высится Останкинская телебашня. Андрей Андреевич учился и одновременно ездил с лекциями по подмосковным совхозам и колхозам. Он видел, что деревня голодает, но рассказывал о пользе раскулачивания и успехах коллективизации.

Кулаками назвали справных, успешных, умелых хозяев, которых по существу объявили вне закона. Кулаков насильственно выселяли из родных мест. Заодно их просто ограбили – забрали все имущество, запретили снимать деньги со своих вкладов в сберегательных кассах.

Громыко:

Как-то на сельском сходе выступал докладчик, задачей которого было не только пропагандировать политику новой власти, но и дать людям хотя бы общее представление о том, что такое теория Маркса – Ленина, на которой строится эта политика.

Докладчик старался объяснить в доходчивой форме:

– Маркс, разрабатывая свое учение на основе передовой мысли, критически использовал достижения других ученых, в частности Гегеля. У последнего Маркс взял все хорошее, то есть взял у него рациональное зерно, и ничего другого, неподходящего, не брал.

Закончив доклад, он поинтересовался:

– Есть ли у кого вопросы и все ли понятно?

Один крестьянин сказал:

– Вот вы говорите, что Маркс у Гегеля взял только рациональное зерно, а больше ничего не брал. У нас же на днях забрали решительно все зерно, почти не оставили на посев.

Но и этого оказалось недостаточно. Пропаганда превратила кулаков в прирожденных убийц и негодяев. Цель насильственной коллективизации – не только забрать зерно, ничего за него не заплатив. Колхоз – инструмент полного контроля над деревней. До раскулачивания и коллективизации Россия занимала одно из ведущих мест в мире по производству и экспорту сельскохозяйственной продукции. После страна десятилетиями не могла прокормить собственное население.

Дочь Громыко на всю жизнь запомнила рассказ отца о том, как его отправили в командировку на Украину:

Идет он по дороге из одного села в другое, а навстречу – вереница телег, запряженных лошадьми. На телегах домашний скарб, дети, старухи. Мужик с женой шагают рядом с лошадью.

– Куда путь держите? – спрашивает папа мужика.

– А куда глаза глядят, – отвечает крестьянин.

Деревня разорялась.

Институтская работа не увлекала Громыко. Его помнят как сухого, лишенного эмоций, застегнутого на все пуговицы человека, но в юные годы он был не лишен романтических настроений. Мечтал стать летчиком, решил поступить в летное училище. Небо манило!

В тридцатые годы пилотов окружал романтический ореол. По приказу наркома обороны, будущего маршала Климента Ефремовича Ворошилова военным летчикам установили дополнительное питание, «ворошиловские завтраки»: кофе с молоком, булочка и шоколад, которыми в полдень угощали пилотов. Но Андрей Андреевич опоздал: в летное училище брали только тех, кому еще не исполнилось двадцать пять, а он попал в Москву, как раз отметив двадцатипятилетие.

«Опоздал я со своим желанием научиться летать. Сильно переживал эту превратность судьбы, – признавался Громыко. – Очень уж хотелось летать. Но стать летчиками тогда стремились многие молодые люди, и руководители летных школ имели большие возможности для выбора. Пришлось смириться с положением и сказать себе: “Прощай, авиация. Видимо, мне с тобой не по пути”».

Позднее Андрей Андреевич говорил, что между летчиком и дипломатом есть нечто общее. Например, умение не терять голову в экстремальных ситуациях. Этим искусством он владел в совершенстве. Его хладнокровию можно было только позавидовать.

В аспирантуре Громыко проучился четыре года, написал кандидатскую диссертацию по экономике социалистического сельского хозяйства, защитил ее в 1936 году, и его приняли старшим научным сотрудником в Институт экономики Академии наук, которым руководил академик Максимилиан Александрович Савельев, старый большевик и сын депутата Государственной думы.

Одновременно Громыко преподавал политэкономию в Московском институте инженеров коммунального строительства. Среди его студентов – будущий секретарь ЦК партии по кадрам Иван Васильевич Капитонов. В брежневские годы на заседаниях политбюро они будут сидеть за одним столом.

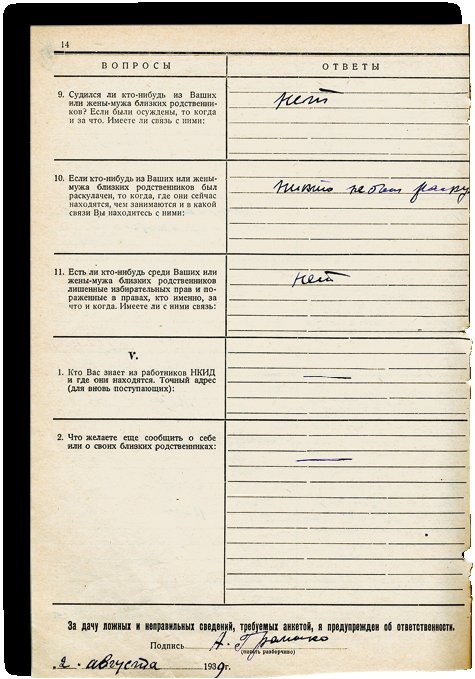

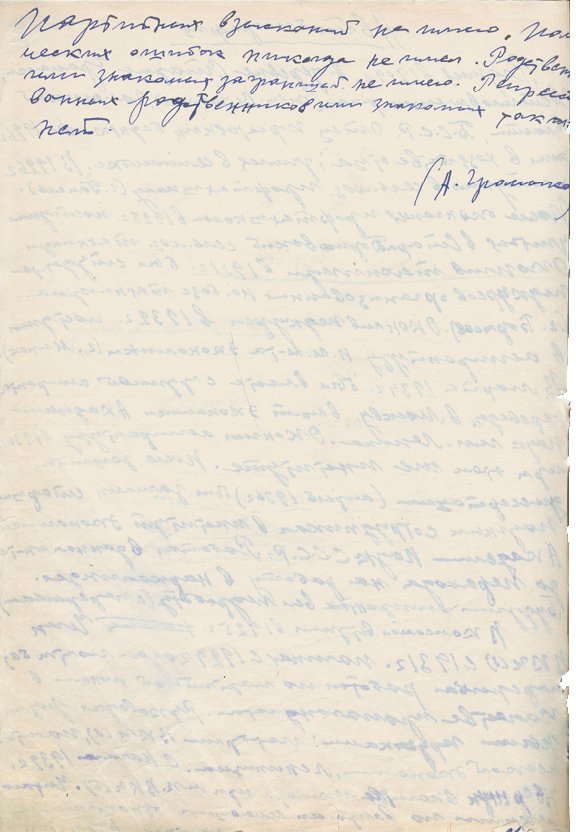

Автобиография А.А. Громыко. 1939

[АВП РФ]

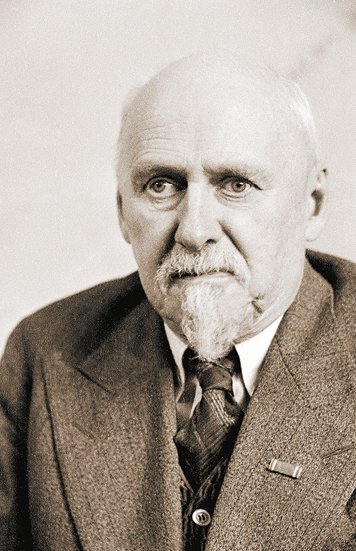

Президент АН СССР, ботаник, географ В.Л. Комаров. 27 сентября 1944

[ТАСС]

В 1938 году в журнале «Вопросы экономики» Громыко опубликовал статью, посвященную 90-летию «Манифеста Коммунистической партии», на следующий год журнал поместил его статью о книге Ленина «Развитие капитализма в России».

В конце 1938 года Громыко некоторое время исполнял обязанности ученого секретаря института – после ареста его предшественника. В этой должности его сменил другой будущий министр иностранных дел Дмитрий Трофимович Шепилов, который до того трудился на Старой площади в аппарате ЦК партии.

В двадцать восемь дет Шепилов стал заместителем заведующего сектором науки сельскохозяйственного отдела ЦК. Вскоре сектор передали в состав отдела науки ЦК. Однако в ЦК он проработал недолго. Арестовали и посадили заведующего отделом науки Карла Яновича Баумана, недавнего кандидата в члены политбюро и секретаря ЦК (он умрет в тюрьме). Аппарат отдела разогнали.

Шепилова назначили ученым секретарем и заведующим сектором в Институте экономики Академии наук, где работал Андрей Андреевич. Громыко вскоре взяли в Наркомат иностранных дел. Шепилов остался заниматься наукой. Почти на два десятилетия их судьбы разошлись. А когда они встретятся в Министерстве иностранных дел, то Андрея Андреевича это совсем не порадует…

Президент Академии наук СССР Владимир Леонтьевич Комаров, известный ботаник и географ, предлагал молодому Громыко пост ученого секретаря всего Дальневосточного филиала Академии наук. Но Андрей Андреевич благоразумно отказался перебираться во Владивосток. И не прогадал. В начале 1939 года его вызвали в комиссию ЦК, подбиравшую кадры для Наркомата иностранных дел.

Самый короткий путь в послы

Отчего ученому-аграрию предложили перейти в дипломаты? В Наркомате иностранных дел намечалась большая чистка, понадобились новые люди. Громыко занялся дипломатией, когда в наркомате происходили большие перемены, смысл которых ему еще предстояло понять.

Наркомат почти целое десятилетие возглавлял Максим Максимович Литвинов.

Многие относились к нему с недоверием – он был женат на англичанке, на буржуйке, которая не стеснялась в выражениях, говорила, что думала. В 1927 году Айви Литвинова написала в ЦК письмо о том, что она ничего не имеет против советской власти и просит не верить нелепым слухам.

Письмо попало к Сталину. Он прочитал и вызвал Максима Максимовича:

– Скажи своей англичанке, что мы ее не тронем.

Действительно – не тронули.

Как сам Литвинов стал дипломатом? После революции все сколько-нибудь образованные большевики, особенно знающие иностранные языки, ценились на вес золота. Литвинову, который несколько лет провел в эмиграции, сразу стали поручать заграничные миссии. Он прекрасно говорил по-английски и оказался отличным переговорщиком. В 1920 году его назначили полпредом и торгпредом в Эстонию, но вскоре вернули в Москву заместителем наркома иностранных дел. Летом 1930 года он стал наркомом.

16 ноября 1933 года после переговоров Максима Литвинова с президентом США Франклином Делано Рузвельтом были установлены дипломатические отношения с Соединенными Штатами.

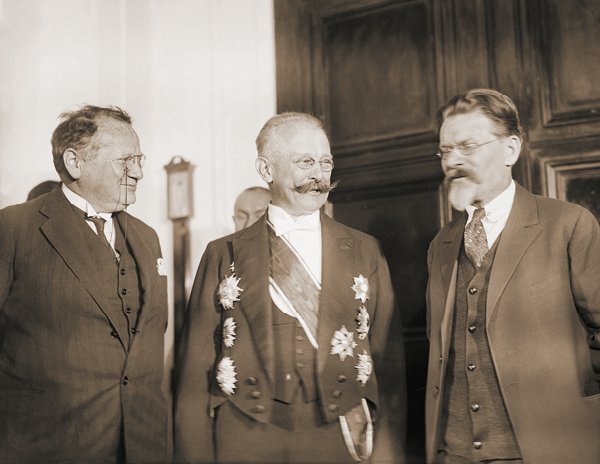

В.М. Молотов, М.М. Литвинов, полпред СССР в Чехословакии С.С. Александровский, И.В. Сталин, министр иностранных дел Чехословакии Э. Бенеш. 9 июня 1935

[РГАКФД]

Советский Союз – самоизолировавшийся от внешнего мира – в двадцатых и начале тридцатых годов не играл значительной роли в глобальной политике. Но Рузвельт почувствовал, сколь опасен приход вождя национал-социалистов Адольфа Гитлера к власти в Германии. Для противостояния нацизму требовались все союзники, которых только можно было найти.

В октябре 1933 года Рузвельт подписал послание формальному главе советского государства Михаилу Ивановичу Калинину с предложением направить в Вашингтон представителя для переговоров о нормализации отношений между двумя странами. 7 ноября нарком иностранных дел Максим Литвинов сошел в Нью-Йорке с борта океанского лайнера.

Президент Франклин Рузвельт жаловался жене Элеоноре, что вести переговоры с Литвиновым так же мучительно, как рвать зубы без наркоза… Но договорились. Последняя крупная страна признала Советскую Россию. Звездный час Литвинова! Сталин подарил наркому дачу.

Нарком по иностранным делам М.М. Литвинов, посол Польши в СССР Патек, М.И. Калинин в день вручения верительных грамот польским послом Патеком. Январь 1927