Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

Задача дальнейшего изложения двоякая; с одной стороны, мы подробно рассмотрим вопрос о состоянии нашей фабрично-заводской статистики и вопрос о пригодности ее данных. Эта, в значительной части отрицательная, работа необходима ввиду того, что в нашей литературе прямо-таки злоупотребляют цифрами этой статистики. С другой стороны, мы разберем те данные, которые свидетельствуют о росте крупной машинной индустрии в пореформенную эпоху.

II. Наша фабрично-заводская статистика

Основным источником фабрично-заводской статистики в России служат ведомости, доставляемые ежегодно фабрикантами и заводчиками в департамент торговли и мануфактур, согласно требованиям закона, издание которого относится к самому началу текущего столетия[497]. Подробнейшие предписания закона о доставлении сведений фабрикантами являются лишь добрым пожеланием, и ф.-з. статистика остается до сих пор в своей старой чисто дореформенной организации, будучи простым придатком губернаторских отчетов. Нет никакого точного определения понятия «фабрика и завод», и потому органы губернской, и даже уездной, администрации применяют этот термин самым различным образом. Нет никакого центрального органа, который бы руководил правильным единообразным собиранием сведений и проверкой их. Распределение промышленных заведений между различными ведомствами (горным, д-том торговли и мануфактур, д-том неокладных сборов и т. д.) еще более усиливает путаницу[498].

В приложении II мы приводим те данные о нашей фабрично-заводской промышленности в пореформенную эпоху, которые имеются в официальных изданиях, именно за 1863–1879 и 1885–1891 годы. Данные эти относятся только к производствам, не обложенным акцизом, причем за разное время имеются сведения о различном числе производств (наибольшей полнотой отличаются данные 1864–1865 и 1885 и ел. годов); поэтому мы выделили 34 производства, о которых есть сведения за 1864–1879 и 1885–1890 годы, т. е. за 22 года. Чтобы судить о достоинстве этих данных, рассмотрим прежде всего важнейшие издания по нашей фабрично-заводской статистике. Начнем с 60-х годов.

Составители фабрично-заводской статистики в 60-х годах прекрасно сознавали крайнюю неудовлетворительность обрабатываемых ими данных. По их единогласному отзыву, числа рабочих и суммы производства значительно уменьшаются в показаниях фабрикантов; «не существует даже для разных губерний однообразного определения того, что должно считать фабрикой и заводом, так как многие губернии считают, например, в числе заводов и фабрик ветряные мельницы, сараи для обжигания кирпича и мелкие промышленные заведения, а другие выбрасывают их из расчета, вследствие чего даже сравнительное показание об общем числе фабрик и заводов в разных губерниях теряет свое значение»[499]. Еще более резкие отзывы делают Бушен, Бок и Тимирязев[500], указывая, кроме того, на включение в число фабричных рабочих – рабочих, занятых на дому; на то, что некоторые фабриканты показывают только рабочих, живущих на самой фабрике, и т. д. «Верной официальной статистики мануфактурной и заводской промышленности, – говорит г. Бушен, – нет и не будет до тех пор, пока не изменятся главные основания собирания первоначальных материалов»[501]. «В таблицы фабрик и заводов по многим производствам попало, очевидно по недоразумению, множество чисто ремесленных и кустарных заведений, вовсе лишенных заводского и фабричного характера»[502]. Ввиду этого редакция «Ежегодника» отказалась даже от подведения итогов по напечатанным данным, «не желая передавать публике неверные и явно преувеличенные цифры»[503]. Чтобы дать читателю точное представление о размерах этого явного преувеличения, обратимся к данным «Ежегодника», который выгодно отличается от всех остальных источников тем, что дает поименный список фабрик и заводов с суммой производства выше 1000 рублей. В настоящее время (с 1885 года) заведения с меньшей суммой производства исключаются из числа фабрик. Подсчет этих мелких заведений по «Ежегоднику» показывает, что их вошло в общее число фабрик 2366 с 7327 рабочими и с суммой произв. 987 тыс. руб. Все же число фабрик, по «Ежегоднику», в 71 производстве: 6891 с 342 473 раб. и с суммой произв. 276 211 тыс. руб. След., мелкие заведения дают 34,3 % всего числа заведений, 2,1 % всего числа рабочих и 0,3 % всей суммы производства. Само собой разумеется, что столь мелкие заведения (в среднем на одно заведение приходится немного более 3-х рабочих и менее 500 руб. производства) нелепо считать фабриками, и что о сколько-нибудь полной регистрации их не может быть и речи. Мало того, что подобные заведения попадали по нашей статистике в число фабрик, – бывало даже так, что сотни кустарей совершенно искусственно и произвольно объединялись под видом одной «фабрики». Напр., тот же «Ежегодник» указывает в канатном производстве в Избыленской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии фабрику «крестьян Избыленской волости; рабочих 929, прядильных колес 308; сумма произв. 100 400 руб.» (стр. 149); или в с. Ворсме того же уезда фабрика «временно-обязанных крестьян графа Шереметева; кузниц – 100, верстаков (при домах) – 250, точильных колес конных – 3, ручных – 20; рабочих – 902; сумма произв. – 6610 руб.» (стр. 281). Можно себе представить, какое понятие о действительности дает такая статистика![504]

Особое место среди источников по ф.-з. статистике 60-х годов занимает «Военно-статистич. сборник» (вып. IV. Россия. СПБ. 1871 г.). Он приводит данные о всех заводах и фабриках Российской империи, включая горные и акцизные, и насчитывает в Европейской России в 1866 г. ни больше, ни меньше, как 70 631 фабрику, 829 573 рабочих и сумму произв. 583 317 тыс. руб.!! Эти курьезные цифры получились, во-первых, благодаря тому, что они взяты не из ведомостей мин-ва фин., а из особых сведений Центрального стат. комитета (причем эти сведения ни в одном из изданий комитета напечатаны не были, и кем, как и когда они были собраны и обработаны, – неизвестно)[505]; во-вторых, благодаря тому, что составители «Военно-стат. сборника» нисколько не стеснялись относить к фабрикам самые мелкие заведения («Военно-стат. сборник», с. 319) и притом дополняли основные сведения другими материалами: и сведениями д-та торговли и мануфактур, и сведениями интендантства, и сведениями артиллерийского и морского ведомства, и, наконец, сведениями «из самых разнообразных источников» (ibid., стр. XXIII)[506]. Поэтому, пользуясь данными «Военно-стат. сборника» для сравнения с современными данными, гг. Н. —он[507], Карышев[508] и Каблуков[509] проявили полное незнакомство с основными источниками нашей ф.-з. статистики и до последней степени некритическое отношение к этой статистике.

Во время прений в ИВЭ Обществе по поводу доклада М. И. Т.-Барановского, указавшего на полную ошибочность цифр «Военно-стат. сборника», некоторые лица заявляли, что если и есть ошибка в числе рабочих, то очень небольшая, 10–15 %. Так говорил, напр., г. В. В. (см. стеногр. отчет о прениях. СПБ. 1898, стр. 1). К нему «присоединился» г. В. Покровский, ограничившийся тоже одним голословным заявлением (стр. 3). Не сделав даже и попытки критически рассмотреть различные источники нашей фабрично-заводской статистики, эти лица и их сторонники отделывались общими местами о неудовлетворительности ф.-з. статистики, о том, что в последнее время ее данные, будто бы, становятся точнее (??) и пр. Основной вопрос о грубой ошибке гг. Н. —она и Карышева, таким образом, просто затушевывался, как заметил совершенно справедливо П. Б. Струве (с. 11). Поэтому мы находим не лишним подсчитать те преувеличения в данных «Военно-стат. сборника», которые легко мог бы и должен бы был заметить всякий, внимательно относящийся к источникам. По 71-му производству имеются параллельные данные за 1866 г. и м-ва финансов («Ежегодник м-ва фин.», I) и неизвестного происхождения («Военно-стат. сборник»). По этим производствам, за исключением металлургических, «Военно-стат. сборник» преувеличил число ф.-з. рабочих по Евр. России на 50 тыс. чел. Далее, по тем производствам, о которых «Ежегодник» дал лишь огульные цифры по империи, отказавшись от их детальной разработки ввиду «явного преувеличения» этих цифр (стр. 306 «Ежегодника»), – »Военно-стат. сборник» насчитал еще лишних рабочих 95 тыс. чел. По кирпичному производству преувеличено число рабочих minimum на 10 тыс. чел.; чтобы убедиться в этом, стоит сравнить погубернские данные «Военно-стат. сборника», а также данные «Сборника сведений и материалов по ведомству м-ва фин.» 1866 г. № 4 и 1867 г. № 6. По металлургическим производствам «Военно-стат. сборник» преувеличил число рабочих на 86 тыс. чел., сравнительно с «Ежегодником», включив, очевидно, часть горных рабочих. По акцизным производствам преувеличение «Военно-стат. сборника» составляет, как мы покажем в следующем параграфе, ок. 40 тыс. чел. Итого преувеличение на 280 тыс. чел. Это минимальная и неполная цифра, ибо для проверки данных «Военно-стат. сборника» по всем производствам у нас нет материала. Можно судить поэтому о том, насколько осведомлены по данному вопросу лица, утверждающие, что ошибка гг. Н. —она и Карышева невелика!

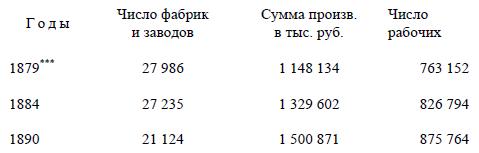

В 1870-х годах сделано было значительно меньше для сводки и обработки данных фабрично-заводской статистики, чем в 1860-х. В «Ежегоднике м-ва фин.» напечатаны сведения по 40 только производствам (не обложенным акцизом) за 1867–1879 годы (вып. VIII, Х и XII, см. прилож. II), причем исключение остальных производств мотивировано «крайней неудовлетворительностью материала» о тех производствах, «которые связаны с сельскохозяйственным бытом или же составляют принадлежность ремесленных и кустарных промыслов» (вып. VIII, стр. 482; то же, вып. X, с. 590). Самый ценный источник за 1870-е годы – «Указатель фабрик и заводов» г. П. Орлова (1-ое издание, СПБ. 1881 г., сведения за 1879 год, взятые из тех же ведомостей, доставляемых фабрикантами в д-т торг. и мануф.). Это издание дает поименный перечень всех заведений с суммой производства не менее 2 тыс. руб. Остальные заведения, как мелкие и неотделимые от кустарных, не внесены в поименный список, но вошли в те итоговые данные, которые приводит «Указатель». Так как особых итогов о заведениях с суммой производства в 2 тыс. руб. и более не дано, то общие данные «Указателя» точно так же, как и прежние издания, смешивают мелкие заведения с крупными, причем в разных производствах и разных губерниях неодинаковое число мелких заведений попадает (чисто случайно, разумеется) в статистику[510]. Относительно производств, соприкасающихся с сельским хозяйством, «Указ.» повторяет (с. 396) оговорку «Ежегодника», отказываясь определять «даже приблизительные итоги» (курсив автора) их вследствие неточности и неполноты данных[511]. Это суждение (как увидим ниже, вполне справедливое) не помешало однако включению в общие итоги «Указателя» всех этих особенно недостоверных данных, смешанных таким образом с данными, сравнительно достоверными. Приводим общие данные «Указателя» по Евр. России, заметив, что эти данные обнимают, в отличие от предыдущих, и производства, обложенные акцизом (2-ое издание «Указ.», 1887 г., дает сведения за 1884 г.; 3-е, 1894 г., за 1890 г.):

*** Некоторые недостающие данные пополнены приблизительно: см. «Указатель», стр. 695.

Мы ниже покажем, что в действительности вовсе не было того уменьшения числа фабрик, на которое указывают эти данные, все дело в том, что в разное время различное число мелких заведений попадало в число фабрик. Напр., заведений с суммой произв. выше 1000 руб. считалось в 1884 г. – 19 277, а в 1890 г. – 21 124; с суммой произв. в 2 тыс. руб. и более: в 1884 г. – 11 509, а в 1890 г. – 17 642[512].

С 1889 года департамент торг. и мануф. начал издавать особыми изданиями «Своды данных о фабрично-заводской промышленности России» (за 1885 и следующие годы). Данные эти основаны на том же материале (ведомости фабрикантов), причем разработка его далеко не удовлетворительна, уступая обработке данных в названных выше изданиях 60-х годов. Единственное улучшение состоит в том, что мелкие заведения, т. е. имеющие сумму производства ниже 1000 руб., исключаются из числа фабрик и заводов, и сведения об этих мелких заведениях приводятся отдельно, без распределения по производствам[513]. Конечно, такой признак «фабрики» совершенно не достаточен: о полной регистрации заведений с суммой произв. выше 1000 руб. не может быть и речи при современных способах собирания сведений; выделение «фабрик» по производствам, связанным с сельским хозяйством, делается чисто случайно, напр., мельницы водяные и ветряные по одним губерниям и в одни годы считаются в числе фабрик, по другим – нет[514]. Составитель статьи «Главные итоги ф.-з. промышленности России за 1885–1887 годы» (в «Своде» за эти годы) впадает неоднократно в ошибки, упуская из виду неоднородность и несравнимость данных по разным губерниям. Наконец, добавим к характеристике «Сводов», что до 1891 г. включительно они обнимали лишь производства, не обложенные акцизом, а с 1892 года – все производства, включая и горные и акцизные; при этом не выделены особо данные, которые были бы сравнимы с прежними данными, и совершенно не пояснены приемы включения горных заводов в общее число фабрик и заводов (напр., горнозаводская статистика никогда не давала стоимости производства горных заводов, а лишь количество продукта. Как определяли составители «Сводов» сумму производства, – неизвестно).

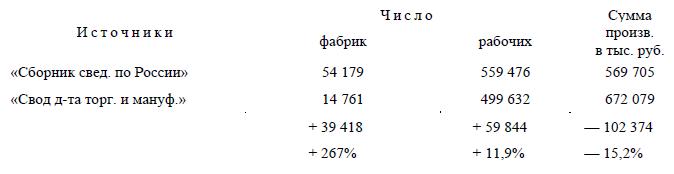

К 1880-ым годам относится еще один источник сведений о нашей фабрично-заводской промышленности, заслуживающий внимания по своим отрицательным качествам и потому, что именно его данными воспользовался г. Карышев[515]. Это – «Сборник сведений по России за 1884/85 г.» (СПБ. 1887. Изд. Центр, стат. ком.), показывающий в одной из своих таблиц «суммы производства по заводско-фабричной промышленности в Европейской России» (табл. XXXIX); число фабрик и рабочих дано лишь для всей России, без погубернского распределения. Источник сведений – «данные отчетов гг. губернаторов» (стр. 311). Данные охватывают все производства, и акцизные и горные в том числе, причем по каждому производству вычисляется «среднее» число рабочих и сумма производства на один завод по всей Европейской России. Вот эти-то «средние» и принялся «анализировать» г. Карышев. Чтобы судить об их значении, сопоставим данные «Сборника» и «Свода» (для такого сопоставления надо откинуть из первых данных производства металлургические, акцизное, рыбное и «прочие»; останется 53 производства; данные по Европейской России):

Таким образом губернаторские отчеты зачислили в число «фабрик» десятки тысяч мелких сельскохозяйственных и кустарных заведений! Конечно, подобные заведения попадали в число фабрик совершенно случайного отдельным производствам, по отдельным губерниям и уездам. Вот примеры числа заводов по «Сборнику» и по «Своду» в некоторых производствах: скорняжное – 1205 и 259; кожевенное – 4079 и 2026; рогожно-кулевое – 562 и 55; крахмально-паточное – 1228 и 184; мукомольное – 17 765 и 3940; маслобойное – 9341 и 574; дегтярное – 3366 и 328; кирпичное – 5067 и 1488; гончарное и изразцовое – 2573 и 147. Можно себе представить, какого сорта получится «статистика», если судить о «размере предприятий»[516] в нашей фабрично-заводской промышленности по «средним числам», основанным на подобном счислении «фабрик»! А г. Карышев судит именно таким образом, относя к крупной промышленности только те производства, по которым вышеупомянутое «среднее число» рабочих на один завод (по всей России) более ста. Посредством такого феноменального метода получается вывод, что только 1/4 всей суммы производства дает «крупная промышленность, понимаемая в вышеуказанных размерах»!! (стр. 47 цит. статьи)[517]. Ниже мы покажем, что на деле фабрики с 100 и более рабочих концентрируют больше половины всей суммы производства нашей фабрично-заводской промышленности.

Заметим кстати, что данные местных губернских статистических комитетов (служащие для губернаторских отчетов) всегда характеризуются полнейшей неопределенностью понятия «фабрика и завод» и случайной регистрацией мелких заведений. Напр., по Смоленской губ., за 1893/94 г. одни уезды относили десятки мелких маслобоек к фабрикам, другие – ни одной; дегтярных «заводов» в губернии насчитано 152 (по «Указ.» за 1890 г. ни одного), с такой же случайной регистрацией по отдельным уездам и т. д.[518] По Ярославской губ. в 90-х годах местная статистика считала 3376 фабрик и заводов (против 472 по «Указ.» за 1890 г.), включая (по отдельным уездам) сотни мельниц, кузниц, мелких картофельных заводов и пр.[519]

В самое последнее время наша фабрично-заводская статистика подверглась реформе, изменившей программу собирания сведений, изменившей понятие «фабрики и завода» (внесены новые признаки: наличность механического двигателя или числа рабочих не менее 15), привлекшей к участию в собирании и проверке сведений фабричную инспекцию. Отсылаем читателя за подробностями к вышеназванной статье наших «Этюдов»[520], где подробно разобран «Перечень фабрик и заводов» (СПБ. 1897)[521], составленный по новой программе, и где показано, что, несмотря на реформу, почти незаметно улучшения в нашей фабрично-заводской статистике; что понятие «фабрика и завод» осталось совершенно неопределенным; что данные по-прежнему сплошь да рядом совершенно случайны и требуют поэтому величайшей осторожности в обращении с ними[522].

Только правильная, европейски организованная, промышленная перепись может вывести нашу промышленную статистику из ее хаотического состояния[523].

Из обзора нашей ф.-з. статистики следует, что данными ее в громадном большинстве случаев нельзя пользоваться без особой обработки их и что главной целью этой обработки должно быть отделение сравнительно годного от абсолютно негодного. В следующем параграфе мы рассмотрим в этом отношении данные о важнейших производствах, а теперь поставим вопрос: увеличивается или уменьшается число фабрик в России? Главная трудность этого вопроса состоит в том, что понятие «фабрика» применяется в нашей фабрично-заводской статистике самым хаотическим образом; поэтому те отрицательные ответы на этот вопрос, которые давались иногда по данным фабрично-заводской статистики (напр., г. Карышевым), не могут иметь никакого значения. Необходимо прежде всего установить какой-либо точный признак понятия «фабрика», – без этого условия было бы нелепо иллюстрировать развитие крупной машинной индустрии данными о заведениях, в число которых в разное время попадали разные количества мелких мельниц, маслобоек, кирпичных сараев и пр. и пр. Возьмем таким признаком наличность числа рабочих в заведении не менее 16, и тогда мы увидим, что таких промышленных заведений в Европейской России в 1866 г. было maximum 2,5–3 тысячи, в 1879 г. их было около 4,5 тысячи, в 1890 г. – около 6 тысяч, в 1894/95 г. – около 6,4 тысячи, в 1903 г. – около 9 тысяч[524]. След., число фабрик в России в пореформенную эпоху увеличивается и притом увеличивается довольно быстро.

III. Разбор историко-статистических данных о развитии крупной промышленности

Выше было уже замечено, что для суждения о развитии крупной промышленности по данным фабрично-заводской статистики необходимо выделить сравнительно годный материал в этой последней от абсолютно негодного. Рассмотрим с этой целью главнейшие производства нашей обрабатывающей промышленности.

1) Производства текстильные

Во главе производств по обработке шерсти стоит суконное, дающее в 1890 г. свыше 35 млн. руб. суммы производства и 45 тыс. рабочих. Историко-статистические данные об этом производстве показывают значительное уменьшение числа рабочих, именно с 72 638 в 1866 г. до 46740 в 1890 г.[525] Для оценки этого явления надо принять во внимание, что до 1860-х годов включительно суконное производство имело особую, оригинальную организацию: оно было сосредоточено в сравнительно крупных заведениях, которые однако отнюдь не относились к капиталистической фабричной индустрии, а были основаны на труде крепостных или временнообязанных крестьян. В обзорах «фабрично-заводской» промышленности 60-х годов вы встретите поэтому разделение суконных фабрик на 1) помещичьи или дворянские и 2) купеческие. Первые производили преимущественно армейское сукно, причем казенные подряды распределялись поровну между фабриками по числу аппаратов. Обязательный труд обусловливал отсталость техники подобных заведений и употребление ими несравненно большего числа рабочих по сравнению с купеческими фабриками, основанными на вольнонаемном труде[526]. Главное уменьшение числа рабочих в суконном производстве приходится именно на помещичьи губернии; так, в 13 помещичьих губерниях (названных в «Обзоре мануф. пром.») число рабочих с 32 921 уменьшилось до 14 539 (1866 и 1890 гг.), а в 5 купеческих губерниях (Московская, Гродненская, Лифляндская, Черниговская и С.-Петербургская) с 31 291 до 28 257. Ясно отсюда, что мы имеем здесь дело с двумя противоположными течениями, которые однако оба выражают развитие капитализма, именно: с одной стороны, упадок помещичьих заведений вотчинно-посессионного характера, с другой стороны, развитие чисто капиталистических фабрик из купеческих заведений. Значительное число рабочих в суконном производстве 60-х годов вовсе не были фабричными рабочими в точном значении этого термина; это были зависимые крестьяне, работавшие на помещиков[527].

Суконное производство является примером того самобытного явления в русской истории, которое состоит в применении крепостного труда к промышленности. Так как мы ограничиваемся здесь пореформенной эпохой, то для нас достаточно вышеприведенных кратких указаний на отражение этого явления в фабрично-заводской статистике[528]. Для суждения о развитии именно крупной машинной индустрии в данной отрасли приведем еще следующие данные из статистики паровых двигателей: в 1875–1878 гг. в Европейской России в шерстопрядильном и суконном производстве считалось 167 механических заведений с 209 пар. машинами в 4632 лош. силы, а в 1890 г. – 197 завед. с 341 пар. маш. в 6602 лош. силы. След., применение пара прогрессировало не очень быстро, что объясняется отчасти традициями помещичьих фабрик, отчасти вытеснением суконных тканей более дешевыми камвольными шерстяными и смешанными тканями[529]. В шерстоткацком производстве в 1875–1878 гг. было 7 механ. заведений с 20 пар. маш. в 303 лош. силы, а в 1890 г. – 28 мех. зав. с 61 пар. маш. в 1375 лош. сил[530].

Отметим еще из производств по обработке шерсти войлочное, которое особенно рельефно показывает несравнимость данных ф.-з. статистики за разное время: в 1866 г. считали 77 фабрик с 295 раб., в 1890 г. – 57.с 1217 раб. Из первого числа на мелкие заведения с суммой произв. менее 2-х тыс. руб. приходится 60 завед. с 137 раб., из второго – 1 завед. с 4 рабочими, 39 мелких заведений считаны в 1866 г. в Семеновском уезде Нижегородской губ., где и теперь сильно развит валяльный промысел, относимый однако к «кустарным», а не к «фабрично-заводским» производствам (см. гл. VI, § II, 2[531]).

Далее, особенно выдающееся место среди текстильных производств занимают производства по обработке хлопка, дающие теперь свыше 200 тыс. рабочих. Здесь мы наблюдаем одну из самых крупных ошибок нашей фабрично-заводской статистики, именно: смешение с фабричными рабочими – капиталистически занятых рабочих на дому. Развитие крупной машинной индустрии состояло здесь (как и во многих других случаях) в стягивании домашних рабочих на фабрику. Понятно, в каком извращенном виде представится этот процесс, если к «фабрикам» будут причисляться раздаточные конторы и светелки, если домашние рабочие будут смешиваться с фабричными! В 1866-ом году (по «Ежегоднику») мы насчитали до 22-х тысяч домашних рабочих, включенных в число фабричных (причем это число далеко не полно, ибо по Московской губ. в «Ежегоднике», – видимо, по чисто случайным причинам, – опущены те примечания о «работе по селам», которые столь обильны по Владимирской губ.). В 1890 г. (по «Указателю») мы насчитали таких рабочих лишь около 9 тыс. Ясно, что цифры фабрично-заводской статистики (1866 г. – 59 тыс. рабочих на бумаготкацких фабриках, в 1890 г. – 75 тыс.) уменьшают то увеличение. числа фабричных рабочих, которое происходило в действительности[532]. Вот данные о том, какие различные заведения попадали в разное время в число бумаготкацких «фабрик»[533]:

Таким образом, показываемое «статистикой» уменьшение числа «фабрик» означает, на самом деле, вытеснение контор и светелок фабрикою. Иллюстрируем это на примере двух фабрик: