Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

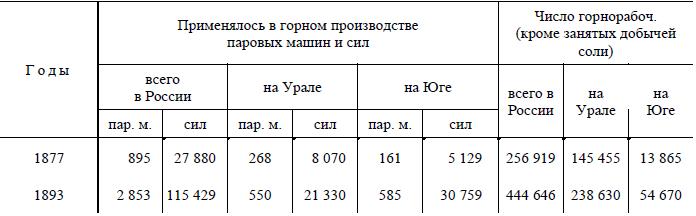

Применение машин к производству и увеличение числа рабочих шло на Юге гораздо быстрее, чем на Урале[569]:

Таким образом, на Урале число паровых сил увеличилось только раза в 21/2, а на Юге вшестеро; число рабочих на Урале в 12/3 раза, а на Юге почти вчетверо[570]. Следовательно, именно капиталистическая крупная промышленность быстро увеличивает число рабочих наряду с громадным повышением производительности их труда.

Рядом с Югом следует также упомянуть о Кавказе, который тоже характеризуется поразительным ростом горнопромышленности в пореформенный период. Добыча нефти, в 60-х годах не достигавшая и миллиона пудов (557 тыс. в 1865 г.), в 1870 г. составила 1,7 млн. пуд., в 1875 – 5,2 млн. пуд., в 1880–21,5 млн. пуд., в 1885 г. – 116 млн. пуд., в 1890 г. – 242,9 млн. пуд., в 1895 г. – 384,0 млн. пуд., в 1902 г. – 637,7 млн. пуд. Почти вся нефть добывается в Бакинской губ., и город Баку «из ничтожного города сделался первоклассным в России промышленным центром с 112 тыс. жит.»[571]. Громадное развитие производств по добыче и обработке нефти вызвало усиленное потребление в России керосина, вытеснившего вполне американский продукт (рост личного потребления с удешевлением продукта фабричной обработкой), и еще более усиленное потребление нефтяных остатков в качестве топлива на фабриках, заводах и железных дорогах (рост производительного потребления)[572]. Число занятых в горной промышленности Кавказа рабочих возрастало также чрезвычайно быстро, именно, с 3431 в 1877 г. до 17 603 в 1890 г., т. е. увеличилось впятеро.

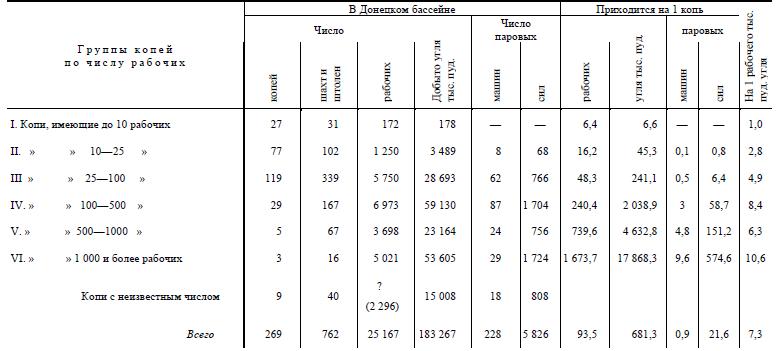

Для иллюстрации строя промышленности на Юге возьмем данные о каменноугольном производстве Донецкого бассейна (здесь средняя величина копей мельче, чем во всех остальных районах России). Группируя копи по числу рабочих, получаем такую картину[573]:

Таким образом, в этом районе (и только в этом) есть чрезвычайно мелкие, крестьянские копи, которые, однако, несмотря на свою многочисленность, играют совершенно ничтожную роль в общем производстве (104 мелкие копи дают лишь 2 % всей добычи угля) и отличаются в высшей степени низкой производительностью труда. Наоборот, 37 крупнейших копей занимают около 3/5 всего числа рабочих и дают свыше 70 % всей добычи угля. Производительность труда повышается наряду с увеличением размеров копей, даже и независимо от применения машин (ср., напр., V и III разряды копей по числу паровых сил и по размеру производства на одного рабочего). Концентрация производства в Донецком бассейне все возрастает: так, за 4 года, 1882–1886, из 512 отправителей угля 21 вывозили более 5000 вагонов (т. е. 3 млн. пуд.) каждый, всего 229,7 тыс. вагонов из 480,8, т. е. менее половины. За четыре же года, 1891–1895, было 872 отправителя, из которых 55 вывозили более 5000 вагонов каждый, всего же 925,4 тыс. вагонов из 1178,8, т. е. Свыше 8/10 всего числа[574].

Изложенные данные о развитии горной промышленности представляют особенную важность в двух отношениях: во-1-х, они особенно наглядно показывают сущность той смены общественно-экономических отношений, которая происходит в России во всех областях народного хозяйства, во-2-х, они иллюстрируют то теоретическое положение, что в развивающемся капиталистическом обществе особенно быстро возрастают те отрасли промышленности, которые изготовляют средства производства, т. е. предметы не личного, а производительного потребления. Смена двух укладов общественного хозяйства сказывается на горной промышленности с особенной наглядностью вследствие того, что типичными представителями обоих укладов являются здесь особые районы: в одном районе можно наблюдать докапиталистическую старину с ее примитивной и рутинной техникой, с личной зависимостью прикрепленного к месту населения, с прочностью сословных традиций, монополий и пр., в другом районе – полный разрыв со всякой традицией, технический переворот и быстрый рост чисто капиталистической машинной индустрии[575]. На этом примере особенно ясна ошибка экономистов-народников. Они отрицают прогрессивность капитализма в России, указывая на то, что наши предприниматели в земледелии охотно прибегают к отработкам, в промышленности – к раздаче работы на дома, в горном деле добиваются прикрепления рабочего, запрещения законом конкуренции мелких заведений и пр., и пр. Нелогичность подобных рассуждений и вопиющее нарушение в них исторической перспективы бросается в глаза. Откуда же следует, в самом деле, что это стремление наших предпринимателей воспользоваться выгодами докапиталистических приемов хозяйства должно быть поставлено в счет нашему капитализму, а не тем остаткам старины, которые задерживают развитие капитализма и которые держатся во многих случаях силой закона? Можно ли удивляться тому, что, напр., южные горнопромышленники жаждут прикрепления рабочих и законодательного запрещения конкуренции мелких заведений, если в другом районе горнопромышленности это прикрепление и эти запрещения существуют исстари и до сих пор, если в другом районе заводчики, при низшей технике, при более дешевом и покорном рабочем получают на чугуне без хлопот «копейку на копейку и даже иногда полторы копейки на копейку»[576]? Не следует ли, наоборот, удивляться тому, что находятся при таких условиях люди, способные идеализировать докапиталистические хозяйственные порядки России, люди, закрывающие глаза на самую насущную и назревшую необходимость уничтожения всех устарелых учреждений, препятствующих развитию капитализма[577]?

С другой стороны, данные о росте горной промышленности важны тем, что наглядно показывают более быстрый рост капитализма и внутреннего рынка на счет предметов производительного потребления сравнительно с ростом производства предметов личного потребления. Это обстоятельство игнорирует, напр., г. Н. —он, рассуждая, что удовлетворение всего внутреннего спроса на продукты горной промышленности «произойдет, вероятно, очень скоро» («Очерки», 123). Дело в том, что размер потребления металлов, каменного угля и проч. (на 1 жит.) не остается и не может оставаться неизменным в капиталистическом обществе, а необходимо повышается. Каждая новая верста жел. – дорожной сети, каждая новая мастерская, каждый плуг, заведенный сельским буржуа, повышают размер спроса на продукты горнопромышленности. Если с 1851 по 1897 г. потребление, напр., чугуна в России возросло с 14 фунтов на 1 жителя до 1 1/3 пуда, то и этой последней величине предстоит еще очень сильно возрасти, чтобы приблизиться к величине спроса на чугун в передовых странах (в Бельгии и Англии больше 6 пудов на 1 жителя).

V. Увеличивается ли число рабочих в крупных капиталистических предприятиях?

Рассмотрев данные о фабрично-заводской и горной промышленности, мы можем теперь попытаться ответить на этот вопрос, который так занимал экономистов-народников и который они решали отрицательно (гг. В. В., Н. —он, Карышев, Каблуков утверждали, что число фабрично-заводских рабочих в России возрастает – если возрастает – медленнее, чем население). Заметим сначала, что вопрос должен состоять или в том, увеличивается ли торгово-промышленное население на счет земледельческого (об этом ниже) или же в том, увеличивается ли число рабочих в крупной машинной индустрии. Нельзя утверждать, что число рабочих в мелких промышленных заведениях или в мануфактуре должно увеличиваться в развивающемся капиталистическом обществе, ибо фабрика постоянно вытесняет более примитивные формы промышленности. Данные же нашей фабрично-заводской статистики, как было подробно показано выше, отнюдь не всегда относятся к фабрике в научном значении этого термина.

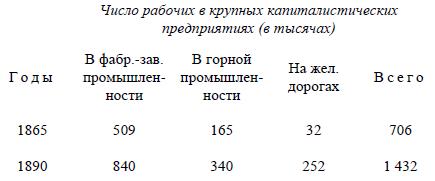

Чтобы рассмотреть данные по интересующему нас вопросу, мы должны взять, во-1-х, сведения о всех производствах; во-2-х, сведения за большой промежуток времени. Только при этих условиях гарантирована более или менее сравнимость данных. Мы берем 1865 и 1890 годы, – двадцатипятилетний период пореформенной эпохи. Подведем итоги имеющимся статистическим данным. Фабрично-заводская статистика дает за 1865 г. наиболее полные сведения, считая в Европейской России 380 638 чел. ф.-з. рабочих во всех производствах, за исключением винокуренного, пивоваренного, свеклосахарного и табачного[578]. Для определения числа рабочих в этих производствах, приходится взять единственные имеющиеся данные «Военно-стат. сборника», причем эти данные должны быть, как выше доказано, исправлены. Прибавляя 127 935 рабочих в названных производствах[579], получим итог всего числа фабрично-заводских рабочих в Европейской России 1865 года (по производствам, обложенным и необложенным акцизом) в 508 573 чел.[580] За 1890 г. соответствующая цифра будет 839 730 чел.[581] Увеличение на 65 %, т. е. более значительное, чем рост населения. Необходимо, однако, иметь в виду, что на деле увеличение было несомненно больше, чем показывают эти цифры: выше было подробно доказано, что данные фабрично-заводской статистики за 1860-ые годы преувеличены вследствие включения мелких кустарных, ремесленных и сельскохозяйственных заведений, а также рабочих на дому. К сожалению, полного исправления всех этих преувеличений мы дать не можем по недостатку материала, а от частичного исправления предпочитаем отказаться, тем более, что ниже будут приведены более точные данные о числе рабочих на крупнейших фабриках.

Переходим к горнозаводской статистике. В 1865 г. число горнорабочих дано лишь по медному и железному производству, а также на золотых и платиновых приисках; по Европейской России – 133 176 чел.[582] В 1890 г. в этих же производствах было 274 748 чел. рабочих[583], т. е. более, чем в два раза больше. Это последнее число дает 80,6 % всего числа горнорабочих в Европейской России за 1890 г.; приняв, что указанные производства обнимали в 1865 г. тоже 80,6 % всего числа горнорабочих[584], мы получим итог горнорабочих для 1865 г. – 165 230 чел., а для 1890 г. – 340 912 чел. Увеличение на 107 %.

Далее, к числу рабочих в крупных капиталистических предприятиях принадлежат также железнодорожные рабочие. В 1890 г. в Европейской России вместе с Польшей и Кавказом их было 252 415 чел.[585] Число железнодорожных рабочих в 1865 г. неизвестно, но оно может быть определено с достаточной степенью приближения, так как число жел. – дорожных рабочих, приходящееся на 1 версту сети, колеблется очень слабо. Считая по 9 рабочих на версту, получим число жел. – дорожных рабочих в 1865 г. – 32 076 чел.[586]

Подведем итог нашим расчетам.

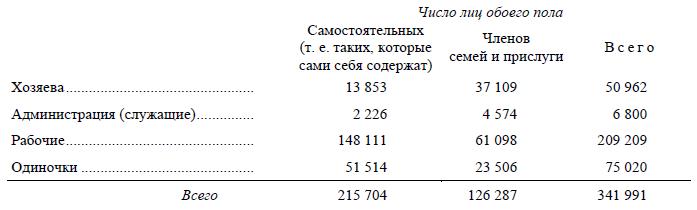

Таким образом, число рабочих в крупных капиталистических предприятиях увеличилось за 25 лет более чем вдвое, т. е. оно возрастало не только гораздо быстрее, чем население вообще, но даже быстрее городского населения[587]. Все большее и большее отвлечение рабочих от земледелия и от мелких промыслов к крупным промышленным предприятиям стоит, следовательно, вне сомнения[588]. Так говорят данные той самой статистики, к которой так часто прибегали и которою так злоупотребляли наши народники. Но кульминационным пунктом их злоупотребления статистикой является следующий, поистине феноменальный, прием: берется отношение числа фабрично-заводских рабочих ко всему населению (!) и на основании полученной цифры (около 1 %) разглагольствуется о том, как ничтожна эта «горсть»[589] рабочих! Г-н Каблуков, напр., повторив это вычисление процента «фабричных рабочих в России»[590] к населению, продолжает так: «На Западе же (!!) количество рабочих, занятых в обрабатывающей промышленности…» (не очевидно ли для каждого гимназиста, что это совершенно не одно и то же: «фабричные рабочие» и «рабочие, занятые в обрабатывающей промышленности»?)… «составляет совсем иное отношение ко всему населению», именно от 53 % в Англии до 23 % во Франции. «Не трудно видеть, что разница в отношении класса фабричных рабочих (!!) там и у нас так велика, что не может быть и речи об отождествлении хода нашего развития с западноевропейским». И это пишет профессор и статистик по специальности! С необыкновенной храбростью совершает он одним духом две передержки: 1) фабричные рабочие подменены рабочими, занятыми в обрабатывающей промышленности; 2) эти последние подменены населением, занятым обрабатывающей промышленностью. Поясним для наших ученых статистиков значение этих различий. Во Франции, по переписи 1891 года, рабочих, занятых в обрабатывающей промышленности, было 3,3 миллиона – менее десятой доли населения (36,8 млн. распределенного по занятиям населения; 1,3 млн. не распределены по занятиям). Это – рабочие во всех промышленных заведениях и предприятиях, а не только фабричные. Население же, занятое обрабатывающей промышленностью, было 9,5 млн. (около 26 % всего населения); к числу рабочих прибавлены здесь хозяева и проч. (1 млн.), затем служащие – 0,2 млн., члены семей – 4,8 млн. и прислуга – 0,2 млн.[591] Чтобы иллюстрировать соответствующие отношения в России, приходится взять для примера отдельные центры, ибо статистики занятий всего населения у нас нет. Берем один городской и один сельский центр. В Петербурге фабрично-заводская статистика считала за 1890 г. 51 760 фабрично-заводских рабочих (по «Указателю»), а по переписи С.-Петербурга 15 декабря 1890 г. обрабатывающей промышленностью было занято 341 991 чел. об. пола, распределяющиеся таким образом[592]:

Другой пример: в селе Богородском Горбатовского уезда Нижегородской губернии (которое, как мы видели, не занимается земледелием и представляет из себя «как бы один кожевенный завод») насчитывается по «Указ.» за 1890 г. 392 ф.-з. рабочих, тогда как промысловое население, по земской переписи 1889 г., составляет около 8 тысяч (все население = 9241 челов.; семей с промыслами более 9/10). Пусть подумают над этими цифрами гг. Н. —он, Каблуков и Ко!

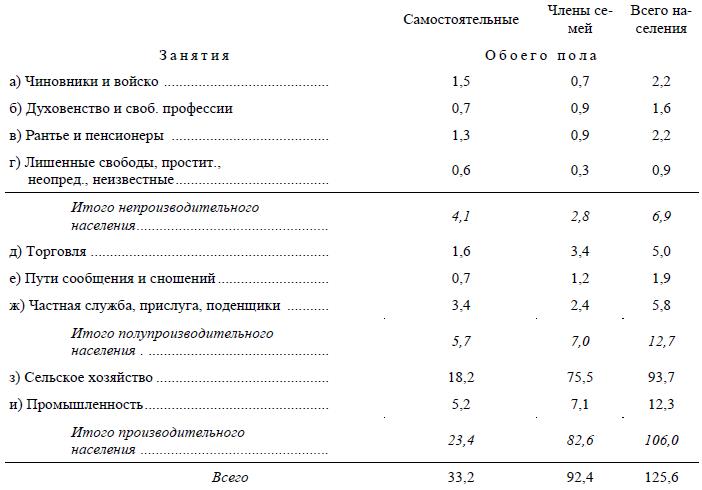

Добавление ко второму изданию. В настоящее время мы имеем результаты данных всеобщей переписи 1897 года о статистике занятий всего населения. Вот обработанные нами данные по всей Российской империи[593] (в миллионах):

Нечего и говорить, что эти данные вполне подтверждают сказанное выше о вздорности народнического приема сравнивать число ф. – зав. рабочих со всем населением.

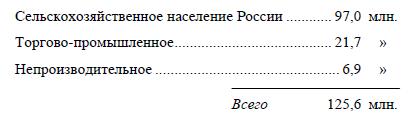

Приведенные данные о распределении по занятиям всего населения России интересно прежде всего сгруппировать для иллюстрации разделения общественного труда, как основы всего товарного производства и капитализма в России. С этой точки зрения все население должно быть разделено на три крупные подразделения: I. Сельскохозяйственное население. II. Торгово-промышленное население. III. Непроизводительное (точнее: не участвующее в хозяйственной деятельности) население. Из приведенных девяти групп (а – и) только одна группа не может быть прямо и целиком отнесена ни к одному из этих основных трех подразделений. Это именно группа ж: частная служба, прислуга, поденщики. Эту группу надо распределить приблизительно между торгово-промышленным и сельскохозяйственным населением. Мы отнесли к первому ту часть этой группы, которая показана живущей в городах (2,5 млн.), а ко второму – живущих в уездах (3,3 млн.). Тогда мы получим следующую картину распределения всего населения России:

Из этой картины ясно видно, с одной стороны, что товарное обращение и, след., товарное производство вполне прочной ногой стоит в России. Россия – страна капиталистическая. С другой стороны, отсюда видно, что Россия еще очень отстала, по сравнению с другими капиталистическими странами, в своем экономическом развитии.

Далее. После того анализа, который дан был нами в настоящем сочинении, статистика занятий всего населения России может и должна быть использована для приблизительного определения того, на какие основные категории делится все население России по своему классовому положению, т. е. по своему положению в общественном строе производства.

Возможность такого – разумеется лишь приблизительного – определения дается тем, что мы знаем общее деление крестьянства на основные экономические группы. А всю массу с.-х. населения России вполне можно принять за крестьянство, ибо число помещиков в общем итоге совершенно ничтожно. Немалая часть помещиков сосчитаны притом в качестве рантье, чиновников, высших сановников и т. п. В крестьянской же массе 97-ми миллионов необходимо различать три основные группы: низшую – пролетарские и полупролетарские слои населения; среднюю – беднейшие мелкие хозяева; и высшую – зажиточные мелкие хозяева. Основные экономические признаки этих групп, как различных классовых элементов, были подробно проанализированы нами выше. Низшая группа – население неимущее и живущее главным образом или наполовину продажей рабочей силы. Средняя группа – беднейшие мелкие хозяева, ибо средний крестьянин в лучший разве год сводит едва-едва концы с концами, но главный источник существования здесь – «самостоятельное» (якобы самостоятельное, конечно) мелкое хозяйство. Наконец, высшая группа – зажиточные мелкие хозяева, эксплуатирующие более или менее значительное число батраков и поденщиков с наделом и всяких наемных рабочих вообще.

Приблизительная доля этих групп в общей сумме: 50 %, 30 % и 20 %. Выше мы брали постоянно долю числа дворов или хозяйств. Теперь возьмем долю населения. От этого изменения увеличивается низшая и уменьшается высшая группа. Но именно такое изменение, несомненно, и происходило в России за истекшее десятилетие, как об этом неоспоримо свидетельствует обезлошадение и разорение крестьянства, рост нищеты и безработицы в деревнях и т. д.

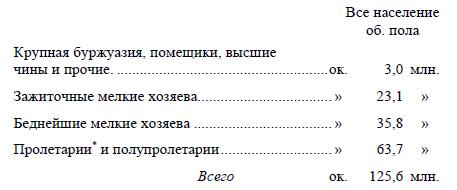

Значит, мы имеем из с.-х. населения около 48,5 миллионов пролетарского и полупролетарского населения; около 29,1 миллионов беднейших мелких хозяев и их семей и около 19,4 миллионов населения в зажиточных мелких хозяйствах.

Далее возникает вопрос, как распределить торг. – пром. и непроизводительное население. В последнем есть элементы населения, явно крупнобуржуазные: все рантье («живущие доходами с капитала и недвижимого имущества» – первое подразделение 14-ой группы в нашей статистике – 0,9 млн.), затем часть буржуазной интеллигенции, крупные чиновники военные и гражданские и т. п. Всего сюда отойдет около 11/2 миллиона. На другом полюсе среди того же непроизводительного населения стоят нижние чины армии, флота, жандармов, полиции (ок. 1,3 млн.), прислуга и многочисленные служители (всего до 1/2 млн.), почти 1/2 млн. нищих, бродяг и т. п. и т. д. Здесь можно только примерно распределить группы, наиболее приближающиеся к основным экономическим типам: около 2 миллионов к пролетарскому и полупролетарскому населению (частью люмпены), ок. 1,9 млн. к беднейшим мелким хозяевам и около 1,5 млн. к зажиточным мелким хозяевам, считая в том числе большую часть служащих, администрации, буржуазной интеллигенции и т. п.

Наконец, среди торгово-промышленного населения, несомненно, всего более пролетариата, всего глубже пропасть между ним и крупной буржуазией. Но перепись не дает никаких данных о распределении этого населения на хозяев, одиночек, рабочих и т. д. Остается взять за образец вышеприведенные данные о промышленном населении Петербурга, распределенном по положению в производстве. На основании этих данных можно примерно отнести ок. 7 % к крупной буржуазии, 10 % к зажиточной мелкой, 22 % к беднейшим мелким хозяевам и 61 % к пролетариату. Во всей России мелкое производство в промышленности, конечно, гораздо более живуче, чем в Петербурге, но зато мы не относим к полупролетарскому населению массы одиночек и кустарей, работающих по домам на хозяев. След., в общем и целом, взятые отношения, вероятно, мало будут отличаться от действительности. Для торгово-промышленного населения мы получили тогда ок. 1,5 млн. крупной буржуазии, ок. 2,2 млн. зажиточных, ок. 4,8 млн. нуждающихся мелких производителей и ок. 13,2 млн. пролетарских и полупролетарских слоев населения.

Соединяя вместе сельскохозяйственное, торгово-промышленное и непроизводительное население, получим для всего населения России такое приблизительное распределение по классовому положению.

* Их не менее 22-х миллионов. См. ниже.

Мы не сомневаемся, что со стороны наших кадетских и кадетствующих экономистов и политиков раздадутся возмущенные голоса против такого «упрощенного» представления об экономике России. Ведь это так удобно, так выгодно – затушевывать глубину экономических противоречий в детальном анализе и в то же время жаловаться на «грубость» социалистического взгляда на целое этих противоречий. Подобная критика вывода, к которому мы пришли, лишена, разумеется, научного значения.

Относительно степени приближения тех или иных цифр возможны, конечно, частные разногласия. Интересно отметить, с этой точки зрения, работу г. Лосицкого: «Этюды о населении России по переписи 1897 года» («Мир Божий», 1905, № 8). Автор пользовался непосредственными данными переписи о числе рабочих и прислуги. Пролетарское население России он определил, по этим данным, в 22 млн.; —крестьянское и землевладельческое в 80 млн., хозяев и служащих в торговле и промышленности – ок. 12 млн. и непромысловое население – ок. 12 млн.

Численность пролетариата, по этим данным, близко подходит к нашим выводам[594]. Отрицать громадную массу полупролетарского населения среди крестьянской бедноты, зависящей от «заработков», среди кустарей и т. д. – значило бы насмехаться над всеми данными об экономике России. Стоит припомнить о 31/4 миллионах безлошадных дворов в одной Европейской России, о 3,4 млн. дворов однолошадных, о совокупности сведений земской статистики насчет аренды, «заработков», бюджетов и пр., чтобы не сомневаться в громадной численности полупролетарского населения. Принять, что пролетарское и полупролетарское население вместе составляют половину крестьянства, значит, вероятно, уменьшить, никак не преувеличить его численность. А вне земледельческого населения процент пролетарских и полупролетарских слоев безусловно еще выше.

Далее, к зажиточным мелким хозяевам необходимо отнести, если не хочешь разменять цельной экономической картины на мелочи, значительную часть торг. – промышленной администрации, служащих, буржуазной интеллигенции, чиновничества и так далее. Здесь мы поступили может быть чересчур осторожно, определяя численность такого населения слишком высокой цифрой: вполне возможно, что следовало бы увеличить число беднейших мелких хозяев и понизить число зажиточных. Но подобные деления и не претендуют, конечно, на безусловную статистическую точность.

Статистика должна иллюстрировать установленные всесторонним анализом общественно-экономические отношения, а не превращаться в самоцель, как у нас это слишком часто бывает. Затушевывать многочисленность мелкобуржуазных слоев в населении России значило бы прямо фальсифицировать картину нашей экономической действительности.

VI. Статистика паровых двигателей

Применение паровых двигателей к производству является одним из наиболее характерных признаков крупной машинной индустрии. Интересно поэтому рассмотреть имеющиеся по этому вопросу данные. За 1875–1878 гг. число паровых двигателей сообщают Материалы для стат. паров, двигателей в Российской империи» (СПБ. 1882. Изд. Центр, стат. ком.)[595]. За 1892 г. имеем цифры «Свода данных о ф.-з. промышленности», обнимающие все фабрично-заводские и горные производства. Вот сравнение этих данных:

Число паровых двигателей в промышленности

За 16 лет число паровых двигателей возросло по количеству сил в России втрое, а в Европейской России в 21/2 раза. Число паровых машин увеличилось в меньших размерах, так что средняя сила одной паровой машины поднялась значительно, именно в Европейской России с 18 сил до 24 сил, а в Царстве Польском с 18 сил до 41 силы. Крупная машинная индустрия развивалась, след., за данный период очень быстро. По количеству паровых сил в 1875–1878 гг. стояли впереди остальных следующие губернии: С.-Петербургская (17 808 сил), Московская (13 668), Киевская (8363), Пермская (7348), Владимирская (5684), – всего в этих 5 губ. было 52 871 лош. сила, около 3/5 всего числа в Европейской России, – затем Подольская (5480), Петроковская (5071), Варшавская (4760). В 1892 г. этот порядок изменяется: Петроковская (59 063), С.-Петербургская (43 961), Екатеринославская (27 839), Московская (24 704), Владимирская (15 857), Киевская (14 211) – в последних 5 губ. 126 572 лош. силы, т. е. почти 1/2 всего числа в Европ. России, – затем Варшавская (11 310) и Пермская (11 245). Эти цифры наглядно показывают образование двух новых индустриальных центров: в Польше и на Юго. В Петроковской губ. число паровых сил возросло в 11,6 раза, в Екатеринославской и Донской вместе[596] с 2834 до 30 932 лош. сил, т. е. в 10,9 раза. Эти выросшие столь быстро индустриальные центры передвинулись с последних на первые места и оттеснили старые промышленные центры. Заметим, что и на этих данных обнаруживается особенно быстрый рост промышленности, изготовляющей предметы производительного потребления, именно горной и металлургической промышленности. В 1875–1878 гг. в ней потреблялось 1040 пар. маш. в 22 966 лош. сил (в Европейской России), а в 1890 году – 1960 пар. маш. в 74 204 лош. силы, т. е. возрастание за 14 лет большее, чем возрастание всего числа паровых двигателей во всей промышленности за 16 лет. Промышленность, изготовляющая средства производства, занимает все большую и большую долю всей промышленности[597].