Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

Следовательно, для суждения о развитии крупной машинной индустрии в данной отрасли всего удобнее взять данные о числе механических ткацких станков. В 1860-х годах их было около 11 тыс.[534], в 1890 – около 87 тыс. Крупная машинная индустрия развилась, следовательно, с громадной быстротой. В производстве бумажной пряжи и тканей считали в 1875–1878 гг. 148 механ. завод, с 481 пар. машиной в 20 504 лош. силы, а в 1890 г. – 168 мех. зав. с 554 пар. маш. в 38 750 лош. сил.

Совершенно ту же самую ошибку делает наша статистика и относительно полотняного производства, неправильно показывая уменьшение числа ф.-з. рабочих (1866: 17 171; 1890: 15 497). На самом деле, в 1866 году у полотняных фабрикантов из 16 900 станков только 4749 были в заведении, остальные же 12 151 у светелочников[535]. В число фабричных рабочих попало, след., в 1866 г. ок. 12 тыс. домашних рабочих, а в 1890 г. лишь ок. 3 тыс. (подсчитано по «Указ.»). Число же механических ткацких станков возросло с 2263 в 1866 г. (подсчет по «Военно-стат. сборнику») до 4041 в 1890 г., а веретен с 95 495 до 218 012. В производстве льняной пряжи, и тканей в 1875–1878 гг. было 28 мех. зав. с 47 пар. маш. в 1604 лош. силы, а в 1890–48 мех. зав. с 83 пар. маш. в 5027 лош. сил[536].

Наконец, из текстильных производств надо отметить еще красильное, набивное и отделочное, в которых ф.-з. статистика смешивает с фабриками самые мелкие ремесленные заведения, имеющие по 1–2 рабочих и сумму производства в несколько сот рублей[537]. Понятно, что отсюда проистекает немалая путаница, затемняющая быстрый рост крупной машинной индустрии. Вот данные об этом росте: в производствах шерстомойном, красильном, белильном и аппретурном было в 1875–1878 гг. 80 мех. зав. с 255 пар. маш. в 2634 лош. силы, а в 1890 г. – 189 мех. зав. с 858 пар. маш. в 9100 лош. сил.

2) Производства по обработке дерева

В этом отделе наиболее достоверны данные о лесопильном производстве, хотя в прежнее время и сюда зачислялись мелкие заведения[538]. Громадное развитие этого производства в пореформенную эпоху (1866 г.: 4 млн. руб.; 1890: 19 млн. руб.), сопровождавшееся значительным увеличением числа рабочих (4 и 15 тыс.) и числа паровых заведений (26 и 430), особенно интересно потому, что оно рельефно свидетельствует о росте лесопромышленности. Лесопильное производство составляет лишь одну из операций лесопромышленности, которая является необходимым спутником первых шагов крупной машинной индустрии.

Что касается до остальных производств этого отдела, мебельно-столярного, рогожного, смоло-дегтярного, то они отличаются особенно хаотичными данными фабрично-заводской статистики. Мелкие заведения, столь обильные в этих производствах, причислялись в прежнее время к «фабрикам» в произвольном количестве, да и теперь иногда причисляются[539].

3) Производства химические, по обработке животных продуктов и керамические

Данные собственно по химическому производству отличаются сравнительной достоверностью. Вот сведения о его росте: в 1857 г. потреблялось в России химических продуктов на 14 млн. руб. (3,4 млн. руб. производство и 10,6 млн. руб. привоз); в 1880 г. – на 361/4 млн. руб. (71/2 млн. руб. произв. и 283/4 привоз); в 1890 г. – на 42,7 млн. руб. (16,1 млн. руб. произв. и 26,6 привоз)[540]. Эти данные особенно интересны потому, что химические производства имеют чрезвычайно важное значение, как изготовляющие вспомогательные материалы для крупной машинной индустрии, т. е. предметы производительного (а не личного) потребления. Относительно поташного и селитренного производства заметим, что числа фабрик недостоверны опять-таки вследствие включения мелких заведений[541].

Промышленность по обработке сала характеризуется несомненным упадком в пореформенную эпоху. Так, сумма свечно-сального и салотопного производства считалась в 1866–1868 гг. в 13,6 млн. руб., а в 1890 г. – в 5 млн. руб.[542] Объясняется этот упадок растущим употреблением минеральных масел для освещения, вытесняющих старинные сальные свечи.

По кожевенному производству (1866: 2308 зав. с 11 463 раб., суммой произв. 14,6 млн. руб.; 1890 г.: 1621 зав. с 15 564 раб., суммой произв. 26,7 млн. руб.) статистика постоянно смешивает заводы и мелкие заведения. Сравнительно высокая стоимость материала, обусловливающая высокую сумму производства, и то обстоятельство, что это производство требует очень небольшого числа рабочих, делают особенно трудным разграничение кустарных и заводских предприятий. В 1890 г. в общее число заводов (1621) попало только 103 с суммой произв. менее 2 тыс. руб.; в 1879 г. – 2008 в общее число 3320[543]; в 1866 г. из 2308[544] заводов 1042 имели сумму произв. менее 1000 руб. (на этих 1042 зав. было 2059 раб. и сумма произв. 474 тыс. руб.). Следовательно, число заводов возрастало, хотя фабрично-заводская статистика и показывает уменьшение их. Мелких же кожевенных заведений и теперь очень много: напр., издание мин-ва фин. «Фабрично-заводская промышленность и торговля России» (СПБ. 1893) считает ок. 91/2 тыс. кустарных заводов с 21 000 раб. и суммой произв. 12 млн. руб. Эти «кустарные» предприятия значительно крупнее, чем те, которые относились в 60-х годах к «фабрично-заводским». Так как мелкие заведения попадают в число «фабрик и заводов» в неодинаковом количестве по разным губерниям и за различные годы, то к статистическим данным об этом производстве необходимо относиться с большой осторожностью. Статистика паровых двигателей считала в этом производстве в 1875–1878 гг. 28 мех. зав. с 33 пар. маш. в 488 лош. сил, а в 1890 г. было 66 мех. зав. с 82 пар. маш. в 1112 лош. сил. На этих 66 заводах сосредоточено 5522 рабочих (более трети всего числа) и сумма произв. 12,3 млн. руб. (46 % всей суммы), так что концентрация производства очень значительна, и производительность труда в крупнейших заведениях несравненно выше среднего[545].

Керамические производства распадаются на два разряда по характеру данных фабрично-заводской статистики: в одних почти не наблюдается смешения крупного производства с мелким. Поэтому данные статистики сравнительно достоверны. Сюда относятся производства: стеклянное, фарфоровое и фаянсовое, алебастровое и цементное. Особенно замечателен быстрый рост последнего производства, свидетельствующий о развитии строительной промышленности: сумма произв. в 1866 г. считалась в 530 тыс. руб. («Военно-стат. сборник»), в 1890 г. – 3826 тыс. руб.; механических заведений было 8 в 1875–1878 гг., 39 – в 1890 г. Наоборот, в производствах горшечном и кирпичном включение мелких заведений наблюдается в громадных размерах, и потому данные фабрично-заводской статистики особенно неудовлетворительны, особенно преувеличены за 60-е и 70-е годы. Напр., в горшечном производстве в 1879 г. считали 552 зав. с 1900 раб., суммой произв. 538 ты&. руб., в 1890 г. – 158 зав., 1978 раб., сумма произв. 919 тыс. Исключая мелкие заведения (с суммой произв. менее 2 тыс. руб.), получаем: 1879 г.: 70 зав. с 840 раб., суммой произв. 505 тыс. руб.; 1890 г.: 143 зав. с 1859 раб., суммой произв. 857 тыс. руб. То есть вместо показываемого статистикой уменьшения числа «фабрик» и застоя числа рабочих, на самом деле, произошло значительное увеличение того и другого. По кирпичному производству официальные данные за 1879 г. – 2627 зав. с 28 800 раб., суммой произв. 6963 тыс. руб.; за 1890 г. – 1292 зав. с 24334 раб., суммой произв. 7249 тыс. руб., а без мелких заведений (с суммой произв. менее 2 тыс. руб.) за 1879 г. – 518 зав. с 19057 раб., суммой произв. 5625 тыс. руб.; за 1890 г. – 1096 зав. с 23 222 раб., суммой произв. 7240 тыс. руб.[546]

4) Производства металлургические

В фабрично-заводской статистике металлургических производств источником сбивчивости является, во-первых, включение мелких заведений (исключительно в 60-х и 70-х годах)[547], а во-вторых, и главным образом, «подведомственность» горных заводов не департаменту торг. и мануф., а горному департаменту. Сведения м-ва финансов исключают обыкновенно «в принципе» горные заводы, но никаких единообразных и неизменных правил о выделении горных заводов из числа остальных никогда не было (да вряд ли и возможно бы создать их). Поэтому издания мин-ва фин. по фабрично-заводской статистике всегда включают отчасти и горные заводы, причем размер этого включения неодинаков в разных губерниях и за разные годы[548]. Общие данные о том, как возрастало после реформы применение паровых двигателей к металлургии, мы приведем ниже, при рассмотрении горной промышленности.

5) Производства питательных продуктов

Эти производства заслуживают особенного внимания по интересующему нас вопросу, ибо сбивчивость данных фабрично-заводской статистики достигает здесь высшей степени. А в общем итоге нашей ф.-з. промышленности эти производства занимают видное место. Так, по «Указ.» за 1890 г. из всего числа по Евр. России 21 124 фабр. с 875 764 рабоч. при сумме произв. 1501 млн. руб., на долю этих производств падало 7095 фабрик с 45 тыс. раб. и суммой произв. 174 млн. руб. Дело в том, что главные производства этого отдела – мукомольное, крупяное и маслобойное – представляют из себя обработку сельскохозяйственных продуктов. Мелкие заведения, занятые этой обработкой, в России считаются сотнями и тысячами по каждой губернии, и так как никаких общеустановленных правил для выделения «фабрик и заводов» из числа этих заведений нет, то статистика и выхватывает совершенно случайно эти мелкие заведения. Число «фабрик и заводов» за разные годы и по разным губерниям делает поэтому чудовищные скачки. Вот, напр., числа заводов в мукомольном производстве за разные годы по разным источникам: 1865 г. – 857 («Сборник свед. и материалов по ведомству м-ва финансов»); 1866 г.: 2176 («Ежегодник»); 1866 г.: 18 426 («Военно-стат. сборник»); 1885 г.: 3940 («Свод»); 17 765 («Сборник свед. по России»); 1889, 1890 и 1891 гг.: 5073, 5605 и 5201[549] («Свод»); 1894/95 г.: 2308 («Перечень»). Из числа 5041 мельницы, считанных в 1892 г. («Свод»), было 803 паровые, 2907 водяных, 1323 ветряных и 8 конных! Одни губернии считали только паровые мельницы, другие – и водяные (в числе от 1 до 425), третьи (меньшинство) – и ветрянки (от 1 до 530) и конные. Можно себе представить, какое значение имеет такая статистика и выводы, основанные на доверчивом употреблении – ее данных![550] Очевидно, что для суждения о росте крупной машинной индустрии мы должны сначала установить определенный признак для понятия «фабрики». Берем за такой признак наличность парового двигателя: паровые мельницы – характерный спутник эпохи крупной машинной индустрии[551].

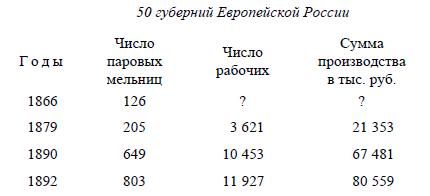

Получим такую картину развития фабричного производства в этой отрасли[552]:

По той же самой причине неудовлетворительна статистика маслобойного производства. Напр., в 1879 г. считалось 2450 заводов с 7207 раб., суммой произв. 6486 тыс. руб., а в 1890 г. 383 зав. с 4746 раб., суммой произв. 12 232 тыс. руб. Но это уменьшение числа заводов и числа рабочих только кажущееся. Если сделать данные за 1879 и 1890 гг. сравнимыми, т. е. исключить заведения с суммой произв. менее 2-х тыс. руб. (не вошедшие в поименные списки), то получим в 1879 г. 272 зав. с 2941 раб., суммой произв. 5771 тыс. руб., а в 1890 г. 379 зав. с 4741 раб., суммой произв. 12 232 тыс. руб. Что крупная машинная индустрия развивалась в этом производстве не менее быстро, чем в мукомольном, это видно, напр., из статистики паровых двигателей: в 1875–1878 гг. было 27 пар. заводов с 28 пар. маш. в 521 лош. силу, а в 1890 году – 113 мех. зав. с 116 пар. маш. в 1886 лош. сил.

Остальные производства данного отдела сравнительно мелки. Отметим, что, напр., в горчичном и рыбном производстве статистика 60-х годов считала сотнями такие мелкие заведения, которые ничего общего не имеют с фабриками и в настоящее время не относятся к этим последним. В каких исправлениях нуждаются данные нашей фабрично-заводской статистики за разные годы, видно из следующего: за исключением мукомольного производства «Указ.» за 1879 г. считал в данном отделе 3555 зав. с 15 313 раб., а за 1890 г. – 1842 зав. с 19 159 раб. По 7 производствам[553] мелких заведений (с суммой произв. менее 2-х тыс. руб.) включено в 1879 г. 2487 с 5176 раб., суммой произв. 916 тыс. руб., а в 1890 г. – семь заведений с десятью рабочими и с суммой произв. две тысячи рублей! Для сравнимости данных надо вычесть, след., в одном случае пять тысяч рабочих, в другом – десять человек!

6) Производства акцизные и остальные

В некоторых акцизных производствах мы наблюдаем уменьшение числа фабрично-заводских рабочих с 1860-х годов до настоящего времени, но размер этого уменьшения далеко не таков, как утверждает г. Н. —он[554], слепо верящий в каждую напечатанную цифру. Дело в том, что по большинству акцизных производств единственным источником сведений является «Военно-стат. сборник», который, как мы знаем, в громадных размерах преувеличивает итоги фабрично-заводской статистики. Но для проверки его данных мы имеем, к сожалению, мало материала. В винокуренном производстве «Военно-стат. сборник» считал в 1866 г. 3836 зав. с 52 660 раб. (в 1890 г.: 1620 зав. с 26 102 раб.), причем число заводов не соответствует данным мин-ва фин., считавшего в 1865/66 г. 2947 действовавших заводов, а в 1866/67–3386[555]. Судя по этому, число рабочих преувеличено тысяч на 5–9. В водочном производстве «Военно-стат. сборник» считает 4841 завод с 8326 раб. (1890: 242 зав. с 5266 раб.); из них в Бессарабской губ. 3207 зав. с 6873 раб. Нелепость этой цифры бросается в глаза. И действительно, из сведений мин-ва фин.[556] мы знаем, что действительное число водочных заводов в Бессарабской губ. было 10–12, а во всей Евр. России 1157. Число рабочих, след., преувеличено minimum на 6 тысяч. Причина преувеличения, видимо, та, что' к заводчикам отнесены бессарабскими «статистиками» владельцы виноградников (см. ниже о табачном производстве). В пиво- и медоваренном производстве «Военно-стат. сборник» считает 2374 зав. с 6825 раб. (1890: 918 зав. с 8364 раб.), тогда как «Ежегодник мин-ва фин.» считает в Евр. России в 1866 г. 2087 заводов. Число рабочих и здесь преувеличено[557]. В свеклосахарном и сахарорафинадном производствах «Военно-стат. сборник» преувеличивает число рабочих на 11 тысяч, считая 92 126 чел. против 80 919 по данным «Ежегодника мин-ва фин.» (в 1890 г.: 77 875 раб.). В табачном производстве «Военно-стат. сборник» считает 5327 фабрик (!) с 26 116 раб. (1890: 281 фабрика с 26 720 раб.); из них 4993 фабрики с 20 038 раб. в Бессарабской губ. На самом деле, табачных фабрик в России в 1866 г. было 343, а в Бессарабской губ. 13[558]. Преувеличение числа рабочих составляет около 20 тысяч, и даже сами составители «Военно-стат. сборника» заметили, что «фабрики, показанные в Бессарабской губ….суть не что иное, как табачные плантации» (стр. 414). Г-н Н. —он нашел, должно быть, лишним заглядывать в текст того статистического издания, которым он пользуется; поэтому ошибки он не заметил и рассуждал пресерьезно о «незначительном увеличении числа рабочих на табачных фабриках» (пит. статья, с. 104)!1 Г-н Н. —он прямо берет итоги числа рабочих в акцизных производствах по «Военно-стат. сборнику» и по «Указ.» за 1890 г. (186 053 и 144 332) и высчитывает процент уменьшения… «Произошло за 25-летие значительное сокращение числа занятых рабочих, их стало меньше на 22,4 %»… «Здесь» (т. е. в акцизных производствах) «мы видим, что о приросте и речи не может быть, число рабочих просто сократилось на 1/4 прежней величины» (ibid.). Действительно, чего уж тут «проще»! Взять первую попавшуюся цифру и вычислить процент! А того маленького обстоятельства, что цифра «Военно-стат. сборника» преувеличена тысяч на сорок рабочих, можно и не заметить.

7) Выводы

Изложенная в двух последних параграфах критика нашей фабрично-заводской статистики приводит нас к следующим главнейшим выводам.

1. Число фабрик в России быстро увеличивается в пореформенную эпоху.

Обратный вывод, вытекающий из цифр нашей фабрично-заводской статистики, есть ошибка. Дело в том, что в число фабрик попадают у нас мелкие ремесленные, кустарные и сельскохозяйственные заведения, причем чем дальше мы отступаем от настоящего времени, тем большее число мелких заведений попадает в число фабрик.

2. Число фабрично-заводских рабочих а размеры производства фабрик, а заводов равным образом преувеличивается за прежнее время нашей статистикой. Происходит это, во-1-х, от того, что прежде включалось больше мелких заведений. Поэтому особенно недостоверны данные о тех производствах, которые соприкасаются с кустарными промыслами[559]. Во-2-х, происходит это от того, что за прежнее время включалось в число фабрично-заводских рабочих больше капиталистически занятых домашних рабочих, чем теперь.

3. У нас принято обыкновенно думать, что раз берутся цифры официальной фабрично-заводской статистики, то они должны считаться сравнимыми с другими цифрами той же статистики, должны считаться более или менее достоверными, пока не доказано противное. Из того же, что было изложено нами выше, вытекает обратное положение: именно, что всякие сравнения данных нашей фабрично-заводской статистики за разное время и по разным губерниям должны считаться недостоверными, пока не доказано противное.

IV. Развитие горной промышленности[560]

В исходный период пореформенного развития России главным центром горной промышленности был Урал. Образуя район, – до самого последнего времени резко отделенный от центральной России, – Урал представляет из себя в то же время оригинальный строй промышленности. В основе «организации труда» на Урале издавна лежало крепостное право, которое и до сих пор, до самого конца 19-го века, дает о себе знать на весьма важных сторонах горнозаводского быта. Во времена оны крепостное право служило основой высшего процветания Урала и господства его не только в России, но отчасти и в Европе. В 18 веке железо было одной из главных статей отпуска России; железа вывозилось в 1782 г. ок. 3,8 млн. пуд., в 1800–1815 гг. – 2–11/2 млн. пуд., в 1815–1838 гг. – ок. 11/3 млн. пуд. Еще «в 20-х годах 19 века Россия получала чугуна в 11/2 раза более Франции, в 41/2 раза более Пруссии, в 3 раза более Бельгии». Но то же самое крепостное право, которое помогло Уралу подняться так высоко в эпоху зачаточного развития европейского капитализма, послужило причиной упадка Урала в эпоху расцвета капитализма. Развитие железной промышленности шло на Урале очень медленно. В 1718 г. Россия добывала чугуна ок. 61/2 млн. пуд., в 1767 г. – ок. 91/2 млн. пуд., в 1806 г. – 12 млн. пуд., в 30-х годах – 9–11 млн. пуд., в 40-х годах – 11–13 млн. пуд., в 50-х годах – 12–16 млн. пуд., в 60-х годах – 13–18 млн. пуд., в 1867 г. – 171/2 млн. пуд. За сто лет производство не успело удвоиться, и Россия оказалась далеко позади других европейских стран, в которых крупная машинная индустрия вызвала гигантское развитие металлургии.

Главной причиной застоя Урала было крепостное право; горнопромышленники были и помещиками и заводчиками, основывали свое господство не на капитале и конкуренции, а на монополии[561] и на своем владельческом праве. Уральские заводчики и теперь являются крупнейшими землевладельцами. В 1890 г. при всех 262 железных заводах империи числилось 11,4 млн. дес. земли (в том числе 8,7 млн. дес. леса), из которых 10,2 млн. дес. было при 111 уральских заводах (леса 7,7 млн. дес.). Средним числом, след., каждый уральский завод владеет громадными латифундиями, тысяч по сто дес. земли. Вырезка наделов крестьянам из этих дач и до сих пор еще не вполне закончена. Средством приобретения рабочих рук является на Урале не только наем, но и отработки. Земская статистика, напр., по Красноуфимскому уезду Пермской губ. считает тысячи крестьянских хозяйств, которые пользуются от заводов землей, выгоном, лесом и т. п. либо бесплатно, либо за пониженную плату. Само собой разумеется, что это бесплатное пользование на деле стоит очень дорого, ибо благодаря ему чрезвычайно понижается заработная плата; заводы получают «своих», привязанных к заводу и дешевых рабочих[562]. Вот как характеризует эти отношения г. В. Д. Белов:

Урал силен – повествует г. Белов – рабочим, которого воспитала «самобытная» история. «Рабочий на других заграничных или даже петербургских фабриках и заводах чужд интересам этих заводов: сегодня он здесь, а завтра в другом месте. Фабрика идет, и он работает; барыши сменились убытками – он берет свою котомку и уходит так же скоро и легко, как и пришел. Он и хозяин завода – два вечных врага… Совсем в другом положении рабочий уральских заводов: он – местный житель, имеющий тут при заводе и свою землю и свое хозяйство, наконец, свою семью. С благосостоянием завода тесно, неразрывно связано и его собственное благосостояние. Идет завод хорошо – и ему хорошо; идет плохо – и ему плохо, а уйти нельзя (sic!): тут не одна котомка (sic!); уйти – значит разрушить весь свой мир, бросить и землю, и хозяйство, и семью… II вот, он готов переживать годы, готов работать из половины рабочей платы, или, что то же, половину своего рабочего времени оставаться без работы, чтобы дать возможность другому такому же местному рабочему заработать кусок хлеба. Словом, он готов идти с своим хозяином на всякие соглашения, лишь бы только остаться при заводе. Таким образом, между уральскими рабочими и заводами неразрывная связь; отношения их те же, что были я прежде, до их освобождения от крепостной зависимости; переменилась только форма этих отношений, не более. Принцип прежней крепости сменился великим принципом взаимной пользы»[563].

Этот великий принцип взаимной пользы проявляется прежде всего в особенном понижении заработной платы. «На юге… рабочий стоит вдвое и даже втрое дороже, чем на Урале», – напр., по данным о нескольких тысячах рабочих, 450 руб. (в год на одного рабочего) против 177 руб. На юге «при первой возможности сносного заработка при полевых работах у себя ли на родине, или вообще где бы то ни было, рабочие оставляют заводы, копи, рудники» («Вестн. Фин.», 1897, № 17, стр. 265). На Урале же мечтать о сносном заработка не доводится.

В естественной и неразрывной связи с низкой заработной платой и с кабальным положением уральского рабочего стоит техническая отсталость Урала. На Урале преобладает выделка чугуна на древесном топливе, при старинном устройстве доменных печей с холодным или слабо нагретым дутьем. В 1893 г. доменных печей на холодном дутье было на Урале 37 из 110, а на Юге 3 из 18. Одна доменная печь на минеральном топливе давала в среднем 1,4 млн. пуд. в год, а на древесном – 217 тыс. пуд. В 1890 г. г-н Кеппен писал: «Кричный способ выделки железа все еще прочно держится на уральских заводах, тогда как в других частях России он уже вполне вытесняется пудлингованием»{102}. Применение паровых двигателей на Урале гораздо слабее, чем на Юге. Наконец, нельзя не отметить и замкнутости Урала, оторванности его от центра России вследствие громадного расстояния и отсутствия рельсового пути. До самого последнего времени доставка продуктов из Урала в Москву происходила главным образом посредством примитивного «сплава» по рекам раз в год[564].

Итак, самые непосредственные остатки дореформенных порядков, сильное развитие отработков, прикрепление рабочих, низкая производительность труда, отсталость техники, низкая заработная плата, преобладание ручного производства, примитивная и хищнически-первобытная эксплуатация природных богатств края, монополии, стеснение конкуренции, замкнутость и оторванность от общего торгово-промышленного движения времени – такова общая картина Урала.

Южный район горнопромышленности[565] представляет из себя во многих отношениях диаметральную противоположность Уралу. Насколько Урал стар и господствующие на Урале порядки «освящены веками», настолько Юг молод и находится в периоде формирования. Чисто капиталистическая промышленность, выросшая здесь в последние десятилетия, не знает ни традиций, ни сословности, ни национальности, ни замкнутости определенного населения. В Южную Россию целыми массами переселялись и переселяются иностранные капиталы, инженеры и рабочие, а в современную эпоху горячки (1898) туда перевозятся из Америки целые заводы[566]. Международный капитал не затруднился переселиться внутрь таможенной стены и устроиться на «чужой» почве: ubi bene, ibi patria[567]… Вот статистические данные об оттеснении Урала Югом {103}:

Из этих цифр ясно видно, какая техническая революция происходит в настоящее время в России и какой громадной способностью развития производительных сил обладает крупная капиталистическая индустрия. Господство Урала было равносильно господству подневольного труда, технической отсталости и застоя[568]. Напротив, теперь мы видим, что развитие горной промышленности идет в России быстрее, чем в Зап. Европе, отчасти даже быстрее, чем в Сев. Америке. В 1870 г. Россия производила 2,9 % мирового производства чугуна (22 млн. пуд. из 745), а в 1894 г. – 5,1 % (81,3 млн. пуд. из 1584,2) («Вести. Фин.», 1897, № 22). За 10 последних лет (1886–1896) выплавка чугуна в России утроилась (321/2 и 961/2 млн. пуд.), тогда как Франция, напр., сделала подобный шаг в 28 лет (1852–1880), С. Штаты в 23 года (1845–1868), Англия в 22 (1824–1846), Германия в 12 (1859–1871; см. «Вестн. Фин.», 1897, № 50). Развитие капитализма в молодых странах значительно ускоряется примером и помощью старых стран. Конечно, последнее десятилетие (1888–1898) есть период особой горячки, которая, как и всякое капиталистическое процветание, неизбежно ведет к кризису; но иначе как скачками капиталистическое развитие вообще не может идти.